水肿(中医)

- 格式:ppt

- 大小:11.47 MB

- 文档页数:65

水肿的中医名词解释是什么水肿,又称为浮肿,是一种身体组织或器官中的液体积聚所导致的肿胀现象。

在中医理论中,水肿属于湿证范畴,是指湿邪停聚于体内所导致的病理状态。

下面将从中医的角度解释水肿的病因、症状以及治疗方法。

一、水肿的病因中医认为,水肿是由于人体体内湿邪停聚所致。

湿邪多会在体内聚集,最常见的病因有以下几种:1. 饮食不节:长期大量食用寒凉、湿重之品,如生冷食物、寒凉饮料等,容易导致脾胃功能失调,湿邪内停而形成水肿。

2. 湿邪侵袭:外感湿邪或湿邪内生,侵入体内后停聚,引发水肿。

常常与气候潮湿、环境潮湿、体寒、不良生活习惯有关。

3. 脾胃虚弱:脾主运化,脾胃虚弱则不能运化水液,导致湿邪内停,形成水肿。

长期饮食不规律或过度劳累,都可能导致脾胃虚弱。

4. 水液代谢障碍:水液代谢异常也是水肿的常见病因之一,如心肾功能不全、淋巴循环障碍等。

二、水肿的常见症状水肿的主要症状是身体组织的肿胀、压痛以及僵硬感,常见于面部、手足、下肢、腹部等部位。

除此之外,水肿还可能伴随其他症状:1. 尿量减少:由于湿邪内停,容易导致尿量减少,尿色浓暗,甚至出现尿黄、尿赤等症状。

2. 脾胃不适:湿邪停聚脾胃,容易引发脾胃虚弱的相关症状,如食欲不振、腹胀、消化不良等。

3. 疲乏无力:湿邪困阻,容易影响人体气血运行,造成气血不足,进而导致疲乏乏力、精神不振等症状。

4. 舌苔厚腻:中医通过观察舌象来判断疾病,水肿患者舌苔常常厚腻,并可能出现舌体胖大、舌体略暗等症状。

三、中医治疗水肿的方法中医治疗水肿的方法多样,常用的治疗手段包括中药、针灸、推拿等。

其中,主要的治疗原则和方法有以下几点:1. 祛湿利水:中医治疗水肿的关键在于化湿利水。

常用的中药有茯苓、车前子、赤小豆等,这些药物具有利尿作用,可以促进水液排泄,达到祛湿的效果。

2. 补益脾胃:脾胃虚弱是水肿发生和发展的重要原因之一。

中医常用的补益方法有健脾益气、温中散寒等,可以调节脾胃功能,增强运化水湿的能力。

水肿中医辨证论治课件

摘要:

1.水肿的定义和症状

2.水肿的中医分型

3.中医治疗水肿的方法

4.总结

正文:

水肿是指体内积液过多,导致组织间隙和体腔内液体增多的一种症状。

水肿可以出现在任何部位,常见的有眼睑、四肢和全身。

水肿的中医分型主要根据病因和症状来划分,常见的有风水泛滥、风热、风寒等类型。

风水泛滥症状:眼睑浮肿,继则四肢及全身皆肿,来势迅速,多有恶寒发热,肢节酸楚,小便不利等症。

偏于风热者,伴咽喉红肿疼痛,舌红,脉浮滑数;偏于风寒者,兼恶寒,咳喘,舌苔薄白,脉浮滑或紧。

如水肿较甚,亦可见沉脉。

证候分析:风邪袭表,肺失宣降。

治疗水肿的中医方法有很多,根据不同的病因和症状采取不同的治疗方法。

中医药膳是可以缓解水肿症状的,比如说可以喝一些青鸭赤小豆汤。

这种汤能够帮助增强身体代谢,而且还可以起到利尿的功效,有健脾益气的作用。

也可以喝冬瓜汤来治疗水肿,冬瓜汤可以用来缓解因为营养不良引起的水肿症状。

把玉米须放在热水中煮沸,每天坚持喝也可治疗水肿。

另外,针灸、拔罐等中医疗法也可以用来治疗水肿。

对于体虚引起的水肿,可以服用一些健脾补肾的药物来缓解水肿。

对于肾炎引起的水肿,可以将车前草、白茅根以及积雪草放在一起水煎成药剂来治疗。

总之,水肿是一种常见的症状,中医通过辨证论治,可以有效地缓解水肿症状。

治疗水肿的方法有很多,包括中医药膳、针灸、拔罐等。

水肿的中医解释水肿是指体内组织或腔隙内过量积聚液体,导致局部或全身出现肿胀的症状。

在中医理论中,水肿被称为“水泛”,它与人体的津液代谢紊乱、气血运行不畅等因素有关。

中医理论基础根据中医理论,水肿主要与以下几个方面有关:1.水液代谢失调:中医认为人体内的水液由脾、肺、肾等脏腑共同调节。

当这些脏腑功能出现问题时,就会导致水液代谢失调,从而引发水肿。

2.气血运行不畅:中医认为气血是维持人体正常生理功能的重要物质基础。

如果气血运行不畅,就会导致津液停滞,从而形成水肿。

3.脏腑功能失调:中医认为人体各个脏腑之间相互依存、相互联系。

当某个脏腑功能出现问题时,就会影响其他脏腑的正常运行,进而导致水肿的发生。

分类与病因根据中医的分类方法,水肿可分为表里两类:1.表层水肿:表层水肿主要表现为皮肤浮肿,多与外感风寒、湿热等因素有关。

感冒后出现鼻塞、流涕、咳嗽等症状时,常伴随着面部浮肿。

2.深层水肿:深层水肿主要表现为全身性浮肿,多与脏腑功能失调有关。

慢性肾病患者常出现双下肢浮肿、眼睑浮肿等症状。

中医诊断与治疗中医诊断水肿时,通常会综合考虑以下几个方面的因素:1.病史询问:通过询问患者的病史,了解水肿的起始时间、发展过程和相关症状,以帮助确定水肿的原因。

2.脉诊:中医重视脉象的变化,通过触摸患者的脉搏来判断体内气血运行情况和脏腑功能状态,进而指导治疗。

3.舌诊:中医认为舌苔和舌质的变化可以反映人体的病理状态。

通过观察患者的舌苔和舌质,可以了解水肿的程度和病因。

中医治疗水肿时,通常会采取综合调理的方法,包括药物治疗、针灸、中药熏蒸等。

1.药物治疗:中医常用的药物有利尿消肿、活血化瘀等作用。

茯苓、泽泻等可利尿消肿;丹参、川芎等可活血化瘀。

2.针灸:针灸是一种通过刺激穴位来调节人体气血运行的方法。

对于水肿患者,针灸可以促进气血畅通,从而减轻水肿的程度。

3.中药熏蒸:中医认为通过将特定的中草药进行熏蒸,可以改善体内气血运行不畅的情况。

水肿的中医概念水肿是中医学中的一种常见病症,又称为水湿,是指体内水液代谢紊乱,导致水液滞留在组织间隙或腔隙中,引起水肿现象。

根据中医学理论,水肿可以分为多种类型,包括阳水、阴水、气水、湿水等。

针对不同类型的水肿,中医学有着相应的诊断方法和治疗方案。

首先,阳水是指水湿中所带有的热性物质较多,常见于急性炎症、感染等情况。

阳水多为急性发作,水肿部位多为面部、上肢以及下肢等较为局部的部位,皮肤颜色一般红润,伴有温热感。

针对阳水,中医师通常采用清热解毒、利水消肿的治疗方法,如华薏苡仁汤或白虎汤等。

其次,阴水是指水湿中带有的寒性物质较多,常见于寒湿侵袭、肾阴亏损等情况。

阴水多发生于面部、下肢等全身性水肿,水肿部位皮肤颜色一般苍白或青紫,伴有寒冷感。

针对阴水,中医师通常采用温补肾阳、祛寒化湿的治疗方法,如加减逍遥散或四物汤等。

此外,气水是指由于气机失调所引起的水肿,常见于心脏、肺脏疾病等情况,以及情志不畅导致的气郁化火。

气水多见于全身性水肿,水肿部位常见于腹胸腔、腰腹部等较大范围的部位,皮肤颜色一般无明显变化。

针对气水,中医师通常采用疏肝理气、利水消肿的治疗方法,如加减越婢汤或温胆汤等。

最后,湿水是指由内湿或外湿侵袭所引起的水肿,多见于脾胃虚弱、湿热内蕴等情况。

湿水多见于下肢、腹部等局部水肿,皮肤颜色一般呈现黄色或浑浊色。

针对湿水,中医师通常采用健脾化湿、利水消肿的治疗方法,如加减升宪散或二妙散等。

总的来说,中医学认为水肿是由于水液代谢紊乱所引起的症状,不同类型的水肿有不同的病因和发病机制,需要采用相应的中医治疗方法进行调理。

在治疗水肿的过程中,中医师通常会综合分析病情,辨证论治,结合体检和望闻问切等方法来确诊水肿的类型,并采用中药调理、针灸、推拿等治疗手段进行治疗。

此外,中医还重视饮食调理和生活习惯的改善,以促进水液排泄和恢复正常的代谢功能,从而达到治疗和预防水肿的目的。

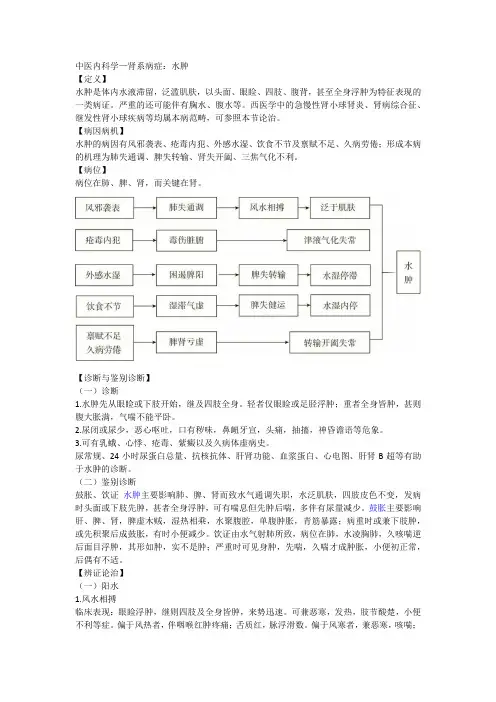

中医内科学—肾系病症:水肿【定义】水肿是体内水液滞留,泛滥肌肤,以头面、眼睑、四肢、腹背,甚至全身浮肿为特征表现的一类病证。

严重的还可能伴有胸水、腹水等。

西医学中的急慢性肾小球肾炎、肾病综合征、继发性肾小球疾病等均属本病范畴,可参照本节论治。

【病因病机】水肿的病因有风邪袭表、疮毒内犯、外感水湿、饮食不节及禀赋不足、久病劳倦;形成本病的机理为肺失通调、脾失转输、肾失开阖、三焦气化不利。

【病位】病位在肺、脾、肾,而关键在肾。

【诊断与鉴别诊断】(一)诊断1.水肿先从眼睑或下肢开始,继及四肢全身。

轻者仅眼睑或足胫浮肿;重者全身皆肿,甚则腹大胀满,气喘不能平卧。

2.尿闭或尿少,恶心呕吐,口有秽味,鼻衄牙宣,头痛,抽搐,神昏谵语等危象。

3.可有乳蛾、心悸、疮毒、紫癜以及久病体虚病史。

尿常规、24小时尿蛋白总量、抗核抗体、肝肾功能、血浆蛋白、心电图、肝肾B超等有助于水肿的诊断。

(二)鉴别诊断鼓胀、饮证水肿主要影响肺、脾、肾而致水气通调失职,水泛肌肤,四肢皮色不变,发病时头面或下肢先肿,甚者全身浮肿,可有喘息但先肿后喘,多伴有尿量减少。

鼓胀主要影响肝、脾、肾,脾虚木贼,湿热相乘,水聚腹腔,单腹肿胀,青筋暴露;病重时或兼下肢肿,或先积聚后成鼓胀,有时小便减少。

饮证由水气射肺所致,病位在肺,水凌胸肺,久咳喘逆后面目浮肿,其形如肿,实不是肿;严重时可见身肿,先喘,久喘才成肿胀,小便初正常,后偶有不适。

【辨证论治】(一)阳水1.风水相搏临床表现:眼睑浮肿,继则四肢及全身皆肿,来势迅速。

可兼恶寒,发热,肢节酸楚,小便不利等症。

偏于风热者,伴咽喉红肿疼痛;舌质红,脉浮滑数。

偏于风寒者,兼恶寒,咳喘;舌苔薄白,脉浮滑或浮紧。

治法:疏风清热,宣肺行水。

代表方:越婢加术汤。

2.湿毒浸淫临床表现:眼睑浮肿,延及全身,皮肤光亮,尿少色赤,身发疮痍,甚则溃烂,恶风发热;舌质红,苔薄黄,脉浮数或滑数。

治法:宣肺解毒,利湿消肿。

代表方:麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮。

中医对水肿的解释水肿是一种常见的中医病症,指体内水分代谢紊乱导致体液滞留在组织间隙引起的症状。

在中医理论中,水肿被归类为“水湿停聚”的范畴,通常是由于脾胃功能失调或气血循环障碍等内因引起,又可受到外界湿邪的侵袭而加重。

中医认为,水肿的发生与人体的气血运行不畅和脏腑功能失调有关。

在正常情况下,脾胃运化水谷精微为气血,脾气分清、上运于肺,肺气分布全身,而肺气的宣发作用则有助于水液的代谢与排出。

一旦脾胃功能失调,如脾虚湿邪不化、湿湿停聚,则会导致水湿潴留于身体组织,从而引发水肿。

另外,气血循环障碍也会对水肿的发生产生影响。

中医认为,气为阳,血为阴,气血互相依赖、相互转化,气血循环通畅才能保证身体的正常运作。

如果气血循环受阻,就会导致肌肤组织的水分代谢障碍和水液滞留,从而引发水肿。

除了内在的原因,外界湿邪的侵袭也可能加重水肿症状。

湿邪为外界的一种病邪,具有黏腻重浊的特性,容易阻滞气血流通,加重水肿的程度。

湿邪还可能干扰脾胃功能,导致水湿停聚。

针对水肿的辨证施治,中医采用个体化、综合治疗的原则。

根据水肿的病因病机进行辨证施治,一般包括以下几个方面:首先,调理脾胃。

中医认为脾主运化水湿,脾胃功能好坏与水湿排泄息息相关。

因此,调理脾胃功能至关重要。

可以通过饮食调节,少食油腻、辛辣、寒凉之品,多食易消化、温煦脾胃的食物。

其次,活血通络。

中医强调气血行畅,调畅气血可改善水肿。

可以采用适量运动、穴位按摩、艾灸等方法活血通络,促进气血运行,从而达到消肿的目的。

此外,祛湿化痰。

如果水肿与湿邪侵袭有关,需要用中药祛湿化痰,通利水道。

常用的药物包括茯苓、泽泻、苍术等。

最后,调理情志。

中医认为情志与脏腑气血有关,情志不畅会影响气血运行,导致水湿停聚。

要合理调理情绪,保持心情愉快,有助于水肿的缓解。

综上所述,中医对于水肿的解释非常全面。

水肿是脾胃功能失调、气血循环障碍和湿邪侵袭共同作用的结果。

通过调理脾胃、活血通络、祛湿化痰和调理情志等方法,可以有效缓解水肿症状,提高人体的自愈能力。

中医水肿名词解释

中医水肿是指人体组织内液体过多,导致局部或全身肿胀的一种病症。

中医学认为,水肿是由于气血运行不畅,导致水液无法正常代谢排出

而引起的。

水肿可分为虚性和实性两种类型。

虚性水肿是由于气血不足、阳气不足等原因导致的。

这种水肿通常表

现为面色苍白、乏力无力、胸闷气短等症状。

治疗时应以益气固表、

温阳祛湿为主要原则。

实性水肿则是由于湿邪内停、气血淤滞等原因引起的。

这种水肿通常

表现为皮肤发紫、压痛明显等症状。

治疗时应以清利湿邪、活血化淤

为主要原则。

中医治疗水肿通常采用针灸、推拿按摩、草药调理等方法。

具体治疗

方案应根据患者的具体情况而定,如年龄、性别、体质等因素都会影

响治疗效果。

除了中医治疗外,患者还应注意饮食调理和生活习惯的改变。

如少食盐、多喝水、适当运动等都有助于缓解水肿症状。

中医水肿是一种常见的疾病,治疗应根据不同类型进行有针对性的调理。

患者应积极配合医生进行治疗,并注意日常生活中的调理和预防

工作。

中医内科水肿的名词解释水肿,是中医内科常见的一种症状。

它指的是体内过多的液体在组织间隙积聚,导致局部或全身出现肿胀的情况。

水肿是由于体内的气血运行不畅,导致体内液体代谢失衡而产生的。

在中医理论中,水肿可以分为气滞水肿、湿气水肿和阳虚水肿等几种类型。

气滞水肿是指因气血运行不畅,气机郁滞而产生的水肿症状。

气滞水肿常见于胸腹部,尤其是乳房、胁肋等部位。

患者常感胀满不适,并伴有乳房胀痛或上腹部胀闷等症状。

中医经络理论认为,气滞水肿是气血运行堵塞,经络受阻的结果。

治疗气滞水肿的方法主要是通过疏通经络,调理气机,使体内气血运行顺畅,缓解水肿症状。

湿气水肿是指体内湿气过重,导致液体潴留,形成水肿。

湿气水肿多见于四肢和面部,患者常感觉浮肿沉重,并伴有疲乏无力、食欲不振等症状。

中医认为,湿气水肿与肾阳虚弱、脾湿困的病因有关。

因此,治疗湿气水肿的关键是调理脾肾功能,去除体内湿气。

常用的中药治疗方法有清热利湿、健脾温阳等方剂。

阳虚水肿是指体内阳气虚弱,无法将水液代谢出去,从而导致水肿。

阳虚水肿多发生于下肢、面部和眼睑等部位,患者常感觉浮肿、寒冷,并伴有体倦乏力、食欲不振等症状。

中医认为,阳虚水肿与肾阳虚或心阳虚有关,治疗时需要温阳补肾、温补心阳。

中药方剂中常用的有大补阴阳汤等。

除了以上几种水肿类型,中医内科还有其他类型的水肿,例如血瘀水肿、寒湿水肿等。

血瘀水肿是因为气血运行不畅,导致血液在局部凝滞,形成水肿。

寒湿水肿则是因为体内湿气加寒邪侵袭,引起水肿症状。

针对不同类型的水肿,中医内科会采取不同的治疗方法,例如活血化瘀、祛寒湿等。

在中医内科的诊疗过程中,医生会根据患者的具体情况,通过望、闻、问、切等四诊合参的方法来判断水肿的类型,并制定相应的治疗方案。

常见的治疗方法包括中药治疗、针灸、推拿按摩等。

此外,中医内科还会注意患者的日常饮食起居,避免湿热、寒湿等不良因素的侵袭。

综上所述,水肿是中医内科常见的一种症状,其类型繁多,包括气滞水肿、湿气水肿、阳虚水肿等。

中医常见症状辨证论治-水肿中医常见症状辨证论治--水肿【概述】水肿是指体内水液潴留,泛滥肌肤,引起眼睑。

头面、四肢、腹背甚至全身浮肿,严重者还可伴有胸水。

腹水等。

可见于肾小球肾炎、肾病综合征、肝病、充血性心力衰竭、内分泌失调以及营养障碍等疾病中。

【病因病理】水肿的病因有内外二因。

外因有风邪外袭、疮毒浸淫、水湿浸渍,而致肺失通调,脾气受阻;内因有饥饱劳倦,伤及脾胃,或久病房劳,伤及肾元,导致牌失传输,肾失开合,而成水肿。

病理变化为风邪外袭,内舍于肺,肺失宣降,水道不通,以致风遏水阻,风水相搏,流溢肌肤;肌肤因痈疡疮毒,未能清解消退,疮毒内归脾肺,导致水液代谢受阻,溢于肌肤;水湿之气内侵,或平素饮食不节,多食生冷,均可使牌为湿困,失其健运,水湿不运而泛于肌肤;湿热久羁,或湿郁化热,中焦脾胃失其升清降浊之能,三焦为之壅遏,水道不通,而成水肿;饮食不节,劳倦太过,脾气亏虚,运化失司,水湿停聚不行而横溢肌肤;房劳过度,肾精亏耗,肾气内伐,不能化气行水,而致膀胱气化失司,开合不利,水液内停,形成水肿。

【诊断要点】1.轻者可仅有眼睑、头面浮肿;重者可见四肢腰背及全身浮肿。

2.功能性水肿一般体检无异常,器质性水肿则有相应的体征,如心脏性水肿,可有器质性杂音或心脏扩大;肾性水肿可有明显下肢凹陷性压迹;肝性水肿可有腹部移动性浊音等。

3.器质性水肿一般均有相应理化检查,可助诊断。

【辩证分型】1.风水泛滥症状:眼睑浮肿,继则四肢及全身皆肿,来势迅速,多有恶寒发热,肢节酸楚,小便不利等症。

偏于风热者,伴咽喉红肿疼痛,舌红,脉浮滑数;偏于风寒者,兼恶寒,咳喘,舌苔薄白,脉浮滑或紧。

如水肿较甚,亦可见沉脉。

证候分析:风邪袭表,肺失宣降,不能通调水道,下输膀胱,故见恶风发热,肢节酸楚,小便不利,全身浮肿等症;风为阳邪,其性轻扬,风水相搏,推波助澜,故水肿起于面目,迅及全身;若风邪兼热则咽喉红肿热痛,舌红,脉浮滑数;若风邪兼寒,邪在肌表,卫阳被遏,肺气不宣,故见恶寒发热,咳喘;若肿势较甚,阳气内遏,则见沉脉,或沉滑数,或沉紧。

水肿的名词解释中医水肿是一种常见的病症,指的是体内或体外组织因为淋巴系统和血管系统的失衡而导致的异常积液。

在中医理论中,水肿被称为“浮肿”或“水液停饮”,认为其主要原因是体内湿气积聚,引起水液停滞,从而导致液体在人体组织中的潴留,形成肿胀。

中医对水肿的解释包括其发生原因、症状及治疗方法,下面将从这几个方面进行详细阐述。

发生原因中医认为,水肿的发生原因主要与体内湿气的积聚有关。

湿气是一种病理因素,常常与饮食不节、气候潮湿、体内湿热等因素相关。

饮食方面,过多摄入寒凉、油腻、辛辣等食物,容易导致脾胃功能受损,水液代谢失调,从而产生湿气。

此外,气候潮湿、环境潮湿也会加重湿气的生成。

当体内湿气无法及时排出,就容易形成水液停滞,引起水肿的发生。

症状表现水肿的症状主要表现为身体的局部或全身隆起,皮肤明显凹陷后不易恢复。

一般情况下,水肿往往在晨起时程度较轻,傍晚时则逐渐加重。

患者可能感到肢体沉重、胀满,并且容易疲劳。

在面部水肿的情况下,可能会出现眼睑浮肿、面颊肿胀等症状。

部分患者还可能出现尿量减少、舌苔厚腻、口苦口干等湿热症状。

治疗方法中医对于水肿的治疗主要从两个方面入手,一是改善湿气的产生和排出,二是调理脾胃功能。

首先,减少湿气的产生是关键。

在饮食方面,应遵循清淡、健康的原则,减少食用寒凉、油腻、辛辣等容易生成湿气的食物。

特别是尽量避免过食盐,因为过多的盐分会影响肾脏的排水功能。

此外,还可以适当增加食用具有利尿作用的食物,如石榴、薏米、红小豆等。

其次,调理脾胃功能很重要。

中医强调脾胃为水液代谢的关键器官,如果脾胃功能失调,就容易导致湿气的积聚。

因此,应该保持规律的饮食时间,避免过饱过饥。

此外,饭后适度运动有助于促进脾胃消化吸收,减少湿气的生成。

针对不同病因的水肿,中医还可以采用一些具体的治疗方法。

如湿气重、全身水肿的患者可选择中药熟地黄、茯苓等药物进行调理;湿热停滞引起的水肿可以选用荷叶、黄芩等疏泄湿热的中药;针对脾胃虚弱引起的水肿,可以通过调理脾胃功能,选用人参、炙甘草等药物进行补益调理。

中医水肿名词解释水肿是指体内多余的液体在细胞和组织之间积聚引起的异常肿胀现象。

在中医学中,水肿被视为体内湿气滞留、气血循环障碍的表现,常见于多种疾病。

下面将从中医角度解释水肿的相关名词。

1. 湿邪:湿邪是中医用来描述水液在体内停滞、聚集的病理状态。

湿邪是一种病邪,具有重、黏、凝、稠的特性,容易导致机体产生湿热、寒湿等病理变化。

2. 气滞:气滞指气血运行受阻,不能流通到全身各个部位,导致机体内液体代谢异常。

气滞是导致水肿的常见原因,常见于情志不畅、饮食不节、寒湿入侵等情况。

3. 脾胃功能失调:中医认为脾胃是消化和吸收营养的重要器官,脾主运化水湿。

当脾胃功能失调时,容易导致水湿停滞体内,引发水肿。

脾胃功能失调常见于饮食不当、长期过食生冷食物、情绪不稳等原因。

4. 急性水肿:急性水肿是指水液在体内突然聚集,引起局部或全身迅速肿胀的病理现象。

常见原因有外伤、感染、过敏等,体内湿邪明显。

5. 慢性水肿:慢性水肿是指水液在体内长时间滞留不散,导致慢性肿胀。

慢性水肿常伴随有心功能不全、肝功能不全、肾功能不全等慢性疾病,需辨别病因进行治疗。

6. 血瘀水肿:血瘀水肿是指湿气和气滞导致血液循环不畅,局部血液凝滞引起的水肿。

血瘀水肿常见于外伤、瘀血性疾病,可通过活血化瘀的方法进行治疗。

7. 阳虚水肿:阳虚水肿是中医在体内阴阳平衡失调的情况下,阳气不足所导致的水肿。

表现为面色苍白、水肿不明显、神疲乏力等症状。

治疗方法主要是补益阳气,调整阴阳平衡。

8. 心脾双虚水肿:心脾双虚水肿是指心脏和脾脏功能同时受损,导致水肿的一种情况。

表现为心悸、气短、面浮肿,舌体胖大,苔质白腻,脉弱等症状。

治疗方法主要是健脾益气、补心安神。

9. 肾阳虚水肿:肾阳虚水肿是指肾脏功能减弱,阳气不足,导致水液代谢障碍的一种水肿类型。

表现为面浮肿、眼睑浮肿、背部水肿,下肢尤以膝以下明显,脉沉细,舌淡胖大等症状。

治疗方法主要是温补肾阳,利尿排湿。

综上所述,中医对水肿的解释主要从湿邪、气滞、脾胃功能失调等方面进行分析,针对不同水肿类型采取相应的治疗方法,如祛湿化痰、活血化瘀、补阳益气等。

中医水肿试题及答案1. 中医水肿的概念是什么?答案:中医水肿是指体内水液代谢失常,导致水湿停滞,形成以头面、眼睑、四肢、腹部甚至全身浮肿为主要表现的一类病症。

2. 请列举中医水肿的常见类型。

答案:中医水肿常见的类型包括心源性水肿、肾源性水肿、肝源性水肿、营养不良性水肿和功能性水肿。

3. 中医如何解释水肿的成因?答案:中医认为水肿的成因主要与肺、脾、肾三脏功能失调有关。

肺失宣降,脾失运化,肾失开合,导致水液代谢异常,水湿内停,形成水肿。

4. 请简述中医治疗水肿的基本原则。

答案:中医治疗水肿的基本原则是“开鬼门,洁净府,去宛陈莝”,即通过发汗、利尿、通便等方法,使水湿从体内排出,达到治疗水肿的目的。

5. 在中医治疗水肿中,常用的药物有哪些?答案:中医治疗水肿常用的药物包括茯苓、泽泻、猪苓、桂枝、桑白皮、大腹皮等,这些药物具有利水渗湿、健脾温阳、宣肺利水等作用。

6. 请描述中医治疗水肿的常用方剂。

答案:中医治疗水肿的常用方剂有五苓散、真武汤、五皮饮、防己黄芪汤等。

五苓散适用于水湿内停的水肿;真武汤适用于脾肾阳虚的水肿;五皮饮适用于水湿停滞的水肿;防己黄芪汤适用于气虚水停的水肿。

7. 中医治疗水肿时,饮食上有哪些注意事项?答案:中医治疗水肿时,饮食上应注意低盐饮食,避免食用过咸、过甜、油腻的食物,多吃利水渗湿的食物,如冬瓜、赤小豆、薏苡仁等。

8. 请解释“开鬼门”在中医治疗水肿中的意义。

答案:“开鬼门”在中医治疗水肿中是指通过发汗的方法,使体内的水湿通过汗液排出体外,从而达到治疗水肿的目的。

9. 简述中医治疗水肿时,如何运用“洁净府”原则?答案:中医治疗水肿时运用“洁净府”原则,主要是指通过利尿的方法,使体内的水湿通过尿液排出体外,以清除体内的水湿停滞。

10. 在中医治疗水肿中,“去宛陈莝”指的是什么?答案:“去宛陈莝”在中医治疗水肿中指的是通过通便的方法,使体内的水湿通过大便排出体外,以清除体内的水湿停滞。

中医关于“水肿”的古医书论述摘抄一、水肿水肿是体内水液滞留,泛滥肌肤,以头面、眼睑、四肢、腹背甚至全身浮肿为主症的疾病,严重的还可能伴有胸水、腹水等。

西医学中的急慢性肾炎、肾病综合征、继发性肾小球疾病等以水肿为主要表现者,可参照本节辨证论治。

二、关于“水肿”的古医书摘抄1.《黄帝内经》称本病为“水”,有肾风、风水、石水、涌水等病名。

病因有劳汗当风、邪客玄府和饮食失调等,病机与肺、脾、肾、三焦等有关。

《素问·水热穴论》谓:“故其本在肾,其末在肺。

”《素问·至真要大论》曰:“诸湿肿满,皆属于脾。

”《素问·汤液醪醴论》提出“平治于权衡,去菀陈开鬼门,洁净府”的治疗原则,为后世认识本病奠定了理论基础。

2.东汉·张仲景《金匮要略·水气病脉证并治》称本病为“水气病,按病因病机分为风水皮水、正水、石水和黄汗,按五脏分为水、肝水、肺水、脾水、肾水。

有水者,腰以下肿,当利小便,腰以上肿,当发汗乃”。

载有越婵汤、越婵加术汤、的已民汤、防己茯参汤等方,至今仍广泛用于临床。

3.隋·巢元方《诸病源候论·水肿候》始将“水肿”作为各种水病的总称。

店·孙思邈《备千金要方·水肿》首次提出水肿需忌盐的观点。

4.宋·严用和《严氏济生方·水肿门》曰:“阴水为病,脉来沉迟,色多青白,不烦不渴,小便涩少而清,大腑多泄……阳水为病,脉来沉数,多黄赤,或烦或渴,小便赤涩,大多闭。

”首次将水肿分为阴水、阳水两类,治法强调“先脾土”,“后温肾水”,载有实脾散治疗水肿,沿用至今。

5.明·张景岳《景岳全书·肿胀》谓:“凡水肿等证,乃肺、脾、肾三脏相干之病。

”“温补即所以化气,气化而痊愈者,愈出自然;消伐所以攻邪,逐邪而暂愈者,愈出勉强。

”尤重从脾肾论治水肿。

李中梓《医宗必读·水肿胀满》云:“阳证必热,热者多实;阴证必寒,寒者多虚李梴《医学人门·水肿》强调阳水多因外感所致,阴水多内伤所致。