田野纪行之通海县兴蒙乡蒙古族宗教信仰浅析

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:5

涅槃的民族—兴蒙蒙古族作者:欲闻来源:《西部论丛》2009年第09期“我几时说得上,我又不在马背上悬个酒囊。

”这是云南省通海县诗人苏大客专门为居住在凤凰山下的蒙古族写的长篇叙事诗《涅的民族》的题记。

在诗前的说明里,他写到:这是一个马背驮来的民族,从游牧到征战,其后裔在西南一隅经历军垦、拓边、网渔、农耕等变迁,生存繁衍,洗涤煎熬、挣扎嬗变,时至今日,不仅仅是个奇迹那么简单——这是一个涅的民族,我们没有理由不进行关注,因为关注它就是关注苦难本身。

750多年的历史,是一份沉甸甸的记忆,无论时间怎样流逝,沧海怎样变成了桑田,在云贵高原上的某一个角落,有一群在灵魂中经常仰望蓝天的人,仍然清楚地记得自己是蒙古族人。

涅槃的民族云南的世居民族,都是古代越人、濮人、氐羌的后裔,惟有一个例外,就是蒙古族。

吾家籍蒙古,世远年久矣。

“一只凤凰如何将自己复制成另一只凤凰,其过程必定单纯而复杂。

”诗人苏大客在《涅的民族》里说。

对于生活在兴蒙的蒙古族来说,这个复制的过程岂止是单纯而复杂。

旁观者无法体会这种凤凰涅的痛苦。

落籍云南的这一支蒙古族有着久远而独特的历史沉淀。

据《兴蒙乡乡志》记载,云南蒙古族是从元初开始进入云南地区的。

元宪宗二年(公元1252年)忽必烈领兵征大理。

忽必烈大军分兵三路前进;兀良合台率西路军,忽必烈率中路军,也只烈率东路军,进攻云南。

三路军先后进入丽江地区,12月15日攻下大理城,结束大理国的统治。

这是历史上大量的蒙古族第一次进入云南。

随着蒙古族在云南统治政权的建立,蒙古人通过各种渠道进入云南的就更多了。

明洪武十四年(1381年),明王朝派傅友德、蓝玉、沐英率30万大军征云南,元梁王把西拉瓦尔从昆明逃到晋宁自杀,宣告了元朝在云南的统治结束。

第二年,蓝玉遣宣德侯金朝兴率兵取临安路,镇守临安路门户曲陀关的旃檀元帅与元右丞海牙和兵在普舍(今玉溪)与明军激战,元军大败,驻守各地的蒙古军多数遇难,幸存者融入其他民族。

■o _WBNHUACHUANCHBNG□•刺绣课-让民蔑团结的种子生生不息习近平总书记在党的十九大报告中指出:“没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族 伟大复兴。

”文化,既是民族的血脉,也是人民的精神家园。

那么,在中国这样一个统一的多民族国家中,如何有效地传承民族血脉、打造精神家园呢?此次玉溪之行中,不少学校开展的民族团结进步教育,给我们留下了深刻的印象〇 “在校园里通过多种形式 开展民族团结进步教育,就是为了让孩子们从小树立中华民族共同体的意识。

以后无论走到天南地北,无论是读 书还是进入社会,他们都能MSf 地麵各民族间交往、交流、交融的意义。

,’玉溪市通海县民宗局局长祁跃红说道。

玉溪,这块文化厚重的“滇中碧玉”,不但保有众多风情浓郁、内涵深刻的少数民族文化,更有着源远流 长的中华传统文化的滋润涵养。

在这里探讨如何通过民族团结进步教育来铸牢中华民族共同体意识,另I J 具意义。

■兴蒙乡:民蔗融合的鲜活样本■提到云南历史,少不得要讲起“元跨革囊”的故事。

人们可以从大观楼孙髯翁的长联里遥想当年,也能在嵐 明市中心的忠爱坊下摸到一点依稀的痕迹。

但在玉溪 市通海县,却有一个延续至今的鲜活样本一兴蒙乡。

760余年的民族变迀与融合■民族风采-在《兴蒙蒙古族乡志》中是这样介绍的:兴蒙蒙□ WENHUACHUANCHENG 〇■推荐I FOCUS古族乡是云南唯一的蒙古族聚居乡,位于云南省通海 县杞麓湖西岸杞麓山脚,自元代以来世居于此。

根据史料记载,兴蒙乡的蒙古族是1253年忽必 烈率大军平定云南大理国后,驻守杞麓山的后卫蒙古 军的后裔。

他们先以杞麓湖为依托,在较短时间内学 会了划船掌舵,使用各种捕鱼工具,在杞麓湖以捕鱼 为生,北方草原游牧民族成为定居在杞麓湖畔的渔民。

从此,兴蒙蒙古族聚居的三个村庄得名“三渔村”。

后来,随着杞麓湖水位的下降,兴蒙蒙古族群众边捕 鱼边在沼泽滩上垦田种植。

采取打木粧、编柳条、运 土垒埂、捞淤泥垫田的办法,把一片片稀泥烂滩开垦 成良田,成为了河西县(旧县名,今属通海县)的“粮 仓”之一。

蒙古族的宗教信仰与禁忌

1)宗教信仰

蒙古族在16世纪之前信奉原始萨满教,但是由于各种因素的综合影响,喇嘛教于16世纪传⼊蒙古族,并在清政府和蒙古族上层⼈⼠的⽀持下,在整个蒙古族得到了迅速的传播。

现在喇嘛教在蒙古族⼈民的精神⽂化⽣活中占有重要的地位,但是各种宗教仪式中仍有早期宗教信仰的痕迹和影响。

祭敖包是萨满教的遗俗。

由于⼈们对天、地和诸神的敬畏,所以将敖包作为诸神的象征⽽被祭祀。

敖包是由⼭⽯和树枝堆积起来的、⾼约⼗余⽶的“堆⼦”,也就是积⽯为台,状如圆锥的堆⼦。

红⽇初升之时是祭敖包的好时⾠,这时候,树枝上挂满了各⾊的纸旗,旗上写满了经⽂。

牧⼈们⾏跪拜礼,纷纷献上哈达、美酒和各种奶⾷,默默地祈愿,向诸神表达牧⼈的各种愿望,祈愿牧⼈们⼈畜两旺,平安幸福。

过去祭敖包是由萨满法师来主持,⽽现在是由喇嘛们主持,体现了喇嘛教对蒙古⽂化的适应。

举⾏传统的祭礼仪式后,⼈们还要进⾏各种⽂娱体育活动以⽰庆祝,如摔跤,赛马、射箭等。

青年男⼥借此机会登⼭玩耍,谈情说爱。

著名的民歌“敖包相会”,就是对这⼀盛会的⽣动写照。

(2)禁忌

蒙古族有许多的忌讳。

他们认为⽕是神圣的,所以不能把⼑插⼊⽕中,不能⽤⼑到锅⾥去取⾁,不能在⽕旁砍东西,不许⽤⽕盆烤脚,不许直接在⽕盆⾥点烟。

到主⼈家中做客,不许打、骂狗,也不许提着马鞭⼦进屋;进屋时不许踩踏门槛。

蒙古⼈以西⽅为上,蒙古⼈的房屋西侧和西⼭墙都是摆设佛龛和供奉祖先的地⽅,所以晚辈和外来的客⼈是不能坐西炕的,也不能⾯向西伸出脚。

这些禁忌深受早期萨满宗教的影响。

血脉——云南海通县的蒙古人蒙古人,一个马背上的民族,驰骋于北方辽阔的大草原上。

但走进云南有5300多蒙古人聚居的通海县兴蒙乡,看到的却是一个山青水秀的鱼米之乡。

这里群山环抱,杞麓湖碧波涟漪,湖畔阡陌纵横,稻花飘香,青松翠竹掩映着村落;这里的人民捕鱼、耕作,俨然南方的世居民族。

没有奔驰的骏马,也没有“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”的景象,是什么原因使这支蒙古人远离了他们的故乡,来到山高水远的云南呢?公元1253年,一支由忽必烈汗率领的10万蒙古大军从一望无际的大草原跃马挥戈,横跨20多个纬度,乘革囊渡过金沙江,浩浩荡荡进入了山高水险的云南高原。

多民族的云南从此打破了唐宋以来南诏、大理割据一方的局面,成为了中国的一个行省。

1381年,即元朝在中原的统治结束后的第13年,30万明军进军云南,结束了元朝在云南128年的统治。

驻守云南的大部分元军将士被迫落籍云南。

他们希望回到北方,无奈山高水险,明军大军压境,阻断了北归的道路,他们被迫滞留在全省各地。

其间不断发生迁移,结果越分越散,大多数逐渐融合到其它民族中去了。

只有当年元朝统治云南的军事重镇——曲陀关都元帅府南去30里的通海蒙古人一直聚群而居,并保存了蒙古人的特征。

700年过去了,在云南这块土地上又经历了多少次改朝换代的沧桑沉浮,这支曾经震撼世界的草原民族的后裔,在与他们截然不同的南方民族文化体系中生存了下来。

通海县兴蒙乡的蒙古人历史上一直称自己是元朝镇守曲陀关的旃檀元帅的后人。

人们一代代传述着各种有关祖先的传说,其中有“仙人桥”、“金香炉”、“马刨井”等,说曲陀关下有眼井名叫马刨井:当年忽必烈带领大军来到这里,人困马乏,忽必烈的战马扬起双蹄刨出了一眼井。

从此,这眼井水清冽甘甜,长流不息。

老人们讲起忽必烈、阿喇帖木耳、旃檀以及元朝遗迹来更是津津乐道。

至于碑中所述其蒙古籍在当地比比皆是,立于清嘉庆十一年的《敕授宣慰司总管始祖公讳阿喇帖木耳蒙古右旃》墓志记载:“吾家籍原蒙古,随大元入中国。

通海兴蒙乡蒙古族民间教育形式作者:张淑凤来源:《中国民族博览》2018年第06期【摘要】兴蒙乡是700多年前因战事从北方蒙古高原迁徙至该地的蒙古族将士的后裔所组成的蒙古族聚居村落,他们历经七个多世纪的他乡生活后依然坚定于自己的民族、传统和文化,兴蒙乡的民间教育在此过程中起到了保护、改造、传承的作用。

本文通过厘定兴蒙乡民间教育类型的形式,论述兴蒙乡民族文化传承的主体、内容及与民族认同的关系。

【关键词】云南蒙古族;民族认同;民间教育形式【中图分类号】G40-055 【文献标识码】A一、通海县兴蒙乡蒙古族聚居村概况及生产生活方式变迁通海县位于云南省中部,地势北高南低,分为盆地、中山、河谷三大地形单元,下辖河西、九街、四街、杨广、兴蒙、纳古六个乡镇的平坝村及秀山镇。

兴蒙乡于1987年区、乡体制改革时由河西镇划出建立,全乡紧联杞麓湖和凤山。

据史料记载,兴蒙蒙古族居住的村庄原被其他民族称为“上渔村”“中渔村”和“下渔村”,1381年,元朝在云南的统治结束后,“上渔村”有部分汉族人迁入,又由于元末明初时在此设立过“碌溪古渡”,所以更名为“碌溪村”,现属河西镇解家营村委会管辖;“中渔村”和“下渔村”在元至正年间更名为“中村”和“下村”,且一直沿用至今;明清期间,居住在下村的部分村民为便于下湖捕鱼、围湖造田,便由下村往东迁,居住在一个靠山的凹地里,由于形似交椅而名为“交椅湾村”;明代以后,驻守云南各地的蒙古族幸存者大量迁入下村,使得农户激增,所以将下村以西的地方拓展为“北阁村”,意为北方蒙古族的一个“阁”,后由于蒙古族喜爱白色而更名为“白阁村”;明嘉靖二年,下村和白阁村有17户村民迁往小海塘边围湖造田,因此当时被称作“十七户村”,清代又有大部分蒙古族村民迁入,后更名为“桃(逃)家咀村”,意为逃荒避难的蒙古族村落。

所以,现在的兴蒙乡由白阁、中村、下村、桃家嘴、交椅湾5个村落构成。

据史书记载,1234年,蒙古灭金后,灭南宋成为蒙古贵族的下一个目标,他们以“幹腹之举”进行南北围攻,首先征服“西南诸藩”,然后在“诸藩”中汲取精锐部队,最后自西南出动一支军队,与从北方南下的蒙古军队形成对南宋的夹击。

兴蒙乡蒙古族音乐文化史料研究综述摘要:兴蒙蒙古族乡是云南省唯一的蒙古族乡,兴蒙乡的蒙古族在诸多方面保留了蒙古族的传统特征,继承了具有蒙古族特点的语言、服饰和民歌等。

在社会的变迁中,逐渐与周围民族的文化进行了交融,形成了其独特的语言、服饰和音乐文化,引得学术界关注。

本文从兴蒙乡蒙古族和兴蒙乡蒙古族音乐两个方面对兴蒙乡蒙古族音乐文化的研究作学术性的总结,为后续研究兴蒙乡蒙古族音乐做铺垫。

关键词:兴蒙蒙古族蒙古族音乐研究综述前言公元1253年忽必烈率十万大军平定大理国,蒙古族开创了进入云南的历史。

在元朝治理云南的过程中,大量的蒙古族先后进入云南。

元朝在云南的统治结束后,大批屯驻云南的蒙古官兵被迫落籍云南,成为云南民族大家庭的成员之一。

玉溪市兴蒙蒙古族乡是云南省蒙古族主要的聚居地,也是云南迄今唯一的蒙古族乡。

全乡由白阁中村、下村和桃家嘴村3个行政村组成。

兴蒙乡的蒙古族在诸多方面保留了蒙古族的传统特征,继承了具有蒙古族特点的语言、服饰和民歌等。

在社会的变迁中,逐渐与周围民族的文化进行了交融,形成了其独特的语言、服饰和音乐文化,所以,兴蒙蒙古族也成为了很多学者研究的对象。

研究现状目前关于兴蒙蒙古族音乐文化史料研究的专题甚少,但关于兴蒙乡蒙古族的研究已趋向成熟,本文的研究现状主要从兴蒙蒙古族研究、兴蒙蒙古族音乐究两方面展开,对兴蒙乡蒙古族的音乐文化史料进行综述。

(一)兴蒙蒙古族研究云南蒙古族研究的历史可上溯至20纪世30年代,民国时期云南学者夏光南所著《元代云南史地丛考》有关章节对元时期进入云南的蒙古族进行了较为系统的研究。

之后学界关注兴蒙蒙古族的学者也越来越多,相继出版了一批专著及论文使云南蒙古族研究取得了可喜的进展。

与兴蒙蒙古族相关的专著,杜玉亭、陈吕范的《云南蒙古族简史》是第一本以通海兴蒙蒙古族为主的研究云南蒙古族的专著,该书为今后研究云南蒙古族的学术研究打下了坚实的基础。

马世雯于2000年写的《蒙古族文化史》也是研究云南蒙古族不可或缺的重要文献。

云南通海兴蒙蒙古族民族关系与族群关系研究摘要我国的蒙古族主要分布在北方地区,由于历史上元朝蒙古族征战全国使得很多南方地区也会聚集蒙古族。

元代时候蒙古族由于战争进入云南地区并且有一部分蒙古族留下并定居在云南省通海县兴蒙蒙古族乡位于祀麓湖畔形成现在通海蒙古族。

蒙古族由原先的统治民族变为被统治民族,而且他们也无法再回到蒙古大草原而留在云南,他们的生产方式和生活方式都发生了很大的变化,开始与其他的民族交往、通婚等,天长日久,一部分蒙古族逐渐融合于当地的汉族和其他民族之中。

但是在通海蒙古族与其它民族交流同时并没有被其他民族所融合依然保持本民族的特色。

本论文研究就是云南通海兴蒙蒙古族民族关系与族群关系。

关键词:通海蒙古族、民族文化、民族融合一、云南通海兴蒙乡蒙古族发展史蒙古族主要分布在内蒙古、东北等北方地区为主,南方是很少有蒙古族聚集的地方。

在云南省通海县杞麓湖西畔风景如画的凤山脚下兴蒙乡聚集将近五千人的蒙古人,人们将这些人成为云南蒙古人。

云南蒙古人一直以拉都保持着蒙古人特有的语言、服饰、生活习惯、习俗,但是也有一些适应南方生活的方面。

云南蒙古族距今近九百年的历史,与当地的民族有着密切的联系。

在十三世纪蒙古族为了统一中国先后女真族,在进攻南宋时候遇到顽强抵抗,因此蒙古人决定先进攻大理而对于南宋形成合围之势。

在1253年蒙哥汗派弟忽必烈率领十万蒙古骑兵进攻大理国,在战争之后,忽必烈留下大将兀良合台镇守云南。

蒙古人由此进入云南通海地区,并且在元代设立专门的机构专门为蒙古官兵及其家属提供相应的生活条件和环境,促使大量的蒙古人定居于云南。

在明代朱元璋对与云南的蒙古族进行征讨以及对于蒙古人大规模屠杀,使得很多的蒙古人死于战争之中只有少数投降的蒙古人存活下来。

只有通海的杞麓湖山禄溪渡口中以捕鱼为生的蒙古人逃避灾难,在此地区重建家园。

建国后,国家在进行考察之后,在通海县兴蒙乡成立蒙古族乡促进当地蒙古族发展和云南蒙古族文化的保存与传扬。

科技视界Science&Technology VisionScience&Technology Vision科技视界1富庶地域中的贫瘠土壤通海县位于云南省中部偏南,东经102°30′26″-102°52′53″,北纬23°55′11″-24°14′49″,地势北高南低,大体分为盆地、中山、河谷三大地形单元。

包括河西、九街、四街、杨广、兴蒙、纳古六个乡镇的平坝村及秀山镇。

民国十年《河西县地质资料》载:“邑之气候,以华氏寒暑表考验之,最高时升至八十三度(摄氏二十八度),最低时降至三十二度(摄氏零度)。

”可见通海气候终年温和,无炎夏与寒冬,在温和的自然条件下,通海的农业深受其惠,粮食、蔬菜产量稳定,花卉、经果产业大力发展;全县在以农业为发展标签的同时也将旅游业作为全县主打品牌,兴蒙乡延袭此业并积极开拓。

兴蒙乡坐落于杞麓湖西岸、凤山脚下。

全乡由白阁、中村、下村、桃家嘴、交椅湾5个自然村组成。

于1987年区、乡体制改革时,由河西镇划出建立。

兴蒙乡的乡民原以捕鱼为生,所以他们落籍的村子曾叫中渔村和下渔村。

后来在杞麓湖沼泽滩上围湖造田,他们就从渔民变为了农民。

兴蒙乡栽培的作物包括粮食作物、经济作物和蔬菜作物,解放以前以粮食作物为主,主要有水稻、苞谷、小麦、蚕豆及杂粮;解放后开始种植烤烟,不少农民从烤烟栽培中得到实惠;油菜和蔬菜的种植量也较解放前有所增加;近几年不少人种植甜瓜、红提等水果来增加收入,至2008年底,农民人均可支配收入约3000元,与周边乡镇相比稍逊一筹。

相比起农业,兴蒙乡的旅游业就更不景气了,据笔者调查得知,近2年(至2011年止)乡内的主要文物遗址都在翻修,此举影响了全乡的文化活动和旅游业,乡内所有大型文体和祭祀活动也因文物修缮而停办,如正在翻修的三圣宫,宫内所有碑文石刻都因翻修而被乡政府收藏,游人禁止参观;每年的祭祖仪式也因此暂停。

访谈中,村民对古迹修缮一事略有微词,“修了又拆、拆了又修,修了2年还修不好,游客来了看见庙门不开就都走了,慢慢地来玩的人也不多了,当然也就没收入”。

摘要:云南省玉溪市通海县兴蒙乡是云南省唯一的蒙古族聚居乡,“卡卓”是兴蒙蒙古族人的俗称,卡卓语是卡卓人独有的语言,它是一种无文字语言。

文章在田野调查材料的基础上,从亲属称谓禁忌卡卓禁忌语进行描述。

结合语料分析梳理发现:与家中非配偶以外的异性保持距离,用从子女称提醒配偶的身份等现象,这背后体现的是卡卓人“求稳”的家庭生活观念。

关键词:云南蒙古族;卡卓语;亲属称谓禁忌一、前言兴蒙蒙古族是云南省唯一的蒙古族聚居乡,位于云南中南部盆地的通海县杞麓湖西面,隶属玉溪市通海县。

“卡卓”是兴蒙蒙古族的俗称,卡卓语是兴蒙蒙古族独有的语言,它是一种无文字语言,下文的“卡卓人”即兴蒙蒙古族。

①在日常交流中,兴蒙人使用卡卓语。

兴蒙蒙古族总人口数有5000多人,虽然人数不多,却能在文化快速涵化的今天继续保持和使用卡卓语。

[2]二、“禁忌”与“禁忌语”三、语料整理与分析亲属称谓通过血缘和姻缘两种关系组成,20世纪70年代,表现主义人类学家把亲属关系看做是价值取向和社会规范的表现,这具有社会范畴的意义。

[6]人类学家利奇(leach)就主张,亲属称谓是个体从社会里用以分别自己社会关系里各种人群的范畴。

田野中收集的亲属称谓是家庭生活中称呼,收集已有资料发现:兴蒙蒙古族在家里不仅对老人等长辈是存在称呼规矩,夫妻之间也常用“从子女称”,而不直呼对方的名字;小叔子、小姨子等称呼上特别注重保持距离,以标示对方及自己的身份。

可从转称和直称两个角度来看,语料呈现如下:表1 卡卓语“亲属称谓”语料卡卓语汉译注释小孩名字+ma31jo35小孩名字+他妈直称自己的老婆小孩名字+je33tie31小孩名字+他爹在家人面前称自己的老公小孩名字+lau33ti33小孩名字+爷爷称呼公公或父亲小孩名字+ nε33nε3小孩名字+奶奶称呼婆婆或母亲ja35γ31(或媳妇名字)+mei31ts31媳妇的妹妹小姨子的称呼ja35γ31(或媳妇名字)+ tsi31媳妇的姐姐大姨子的称呼丈夫的名字+ niε 2 jo35(弟弟)小弟没生小孩时做媳妇的称呼小叔子丈夫的名字+γγ24mε33(大哥)大哥没生小孩时做媳妇的称呼大伯哥to35to35叔叔妻子可以跟自己子女一样称呼丈夫的兄弟ku33mo33娘娘妻子可以跟自己子女一样称呼丈夫的姐妹ji33se31ma31ts31我家那个对外人称自己的老公31ma31ts31我家那个对外人称自己的老婆a33γu31tsh31ma33 za31我家儿子的媳妇公婆对外人称自家儿媳妇夫妻之间不能直呼其名。

蒙古族宗教信仰蒙古族在历史上曾信奉过多种宗教,在不同的历史发展时期,由于社会政治经济文化的发展程度,以及与周边民族接触的不同,蒙古族的宗教信仰也在发生着变化。

萨满教是蒙古族的传统宗教,它产生的历史可以追溯到原始时代。

在蒙昧时期,由于生产力的落后以及原始人认知水平的局限,人们对很多自然现象都十分敬畏,产生了万物有灵的思想,日月、星辰、风暴、雨雪、山石林木、河流湖泊、凶禽猛兽都曾是人们膜拜的对象。

在这一点上,蒙古族早期萨满教与其他地区的原始氏族的宗教信仰并无根本差异。

进入文明时代后,原始宗教也随着社会的需要,逐渐发生了变化。

这表现在宗教信仰更大程度地折射着社会的现状,例如神祗系统中出现了分工,如猎神、财神、战神、火神等等。

宗教的人为化成分越来越浓厚,与人间的贫富、等级制度相对应,神界也有了高低尊卑的差异,天神腾格里神逐渐上升为主神,最后成为至上神。

人们认为世间可见和不可见的万物都是由腾格里神缔造的,他还在冥冥中决定着人类的命运,帝王都是由天神指定的,他们是“天子”。

在有文献可考的时代,古代蒙古族萨满教已进入了人为宗教时期,社会上有职业的萨满教神职人员孛额(男性)、依都干(女性);有了固定的宗教节日和活动,如祭天、祭火、祭神纛、祭祖等等。

“蒙克腾格里”长生天概念的产生,标志着蒙古族萨满教发展的最高阶段。

在13世纪初期,萨满教在意识形态领域内发挥着极其重要的作用,成吉思汗在政治斗争中也充分利用了它的影响。

在蒙古族统一前,由于各部族社会发展存在不平衡性,一些文化发展较为进步的部族,较早地放弃了萨满教信仰,选择了其他宗教。

如克烈部在11世纪初期开始信奉基督教的异端教派聂斯托利教(蒙古人称之为“也里可温”教)。

到了13世纪初,我们知道蒙古族中的乃蛮部、汪古部等也在信仰该教。

这些部族的基督教信仰借助婚姻等关系,在蒙元时期曾对蒙古族统治集团产生过影响。

一直到20世纪,聂斯托利教的一些礼仪仍然积淀在鄂尔多斯的一些蒙古族民众的文化或习俗中。

蒙古族传统宗教信仰中的生态内涵作者:莎日娜来源:《科技风》2018年第32期摘要:本文将挖掘蒙古族传统宗教信仰中的生态内涵,从而进一步探讨如何将其传承、借鉴于内蒙古新牧区建设的过程中。

本研究对内蒙古草原的生态文明建设具有理论与现实意义。

关键词:蒙古族传统宗教信仰;生态内涵;传承与借鉴古代蒙古族之所以能树立优良的“生态道德”,长期维持草原的生态平衡,受其宗教信仰的影响非常大,极大受益于信仰的教化。

蒙古族传统宗教信仰所蕴含的生态内涵,清楚阐明了保护生态的重要性和维持生态平衡的原理。

一、蒙古族藏传佛教中的生态内涵佛教诠释自然与生命时披着一层神秘的外衣,但其所蕴含的生态内涵也显而易见。

首先,佛教生命观认为“万物皆有佛性”,一阐提皆有佛性,不仅限于人类,而是宇宙间一切生灵都相互平等。

其次,佛教“万物一体”的自然观,认为生命主体对大自然的召唤应当做出正确回应,因生态环境与生命主体乃是不可分割统一整体,所有生灵赖以生存的物质生活环境都源于自然,人类绝不可盲目地将自身利益置于大自然之上,一切生灵应当反哺自然、顺应自然。

自然万物相互促进、互相制约、共生共存,且与大自然有千丝万缕的联系,我们要顾全生态系统整体,维护人与自然的协调发展。

就如英国历史学家汤因比指出:“宇宙万物都有尊严性,包括自然界的无机物和有机物,如果人侵犯了它的尊严性,就等于侵犯了我们自身的尊严性。

”[1]佛教否定人类伤害任何一种生命体包括动植物的权利,认可所有生命体的尊严,残害生命意味着悖逆自然规律。

佛教所呈現出的泽被草木、慈悲为怀、因缘法则、对整体性的探讨都包含生态哲学,有利于促进人与自然共同和谐发展。

最后,“放生”、“护生”是佛教主张的善行,唤起人们保护环境的道德意识与行为,并有利于生物多样性的保护。

“不杀生”是佛教第一大戒,这一生命实践是在“众生平等”的基础上提出的,也是佛教的根本观念,自然万物共生共存的一系列观念进而形成。

二、蒙古族萨满教中的生态内涵蒙古族的游牧文明衍生出了萨满教这一特殊宗教。

蒙古族宗教浅谈:[摘要]:本文通过对蒙古族风俗、语言以及生产生活等方面进行分析,认为蒙古族是在原有萨满教信仰的基础上,逐渐吸收了以藏传佛教为主的宗教精神,从而形成自己独特的宗教文化体系,凸现因多种族群文化相互吸收融合而形成的不同于草原文化的青藏高原地域特征。

[关键词]:蒙古族;宗教信仰历史;文化习俗;多样性;青海蒙古族;新时期The Research of Faith and Culture and Consuetude of Hehuang,Moggol NationalityAbstract:By analyzing the custom, language and life ofMongolian inQinghai, the result is that because of absorbing the Tibetan religion spirit, it becoms different from the grassland culture—Tibet Ha2teau.Key words: Mongolian; faith; costom and culture; multiplicity; peculiarityy成吉思汗建立蒙古汗国以前,蒙古地区占支配地位的宗教是萨满教。

萨满教是蒙古族古老的原始宗教。

萨满教崇拜多种自然神灵和祖先神灵。

成吉思汗信奉萨满教,崇拜“长生天”。

直到元朝,萨满教在蒙古社会占统治地位,在蒙古皇族、王公贵族和民间中仍有重要影响。

皇室祭祖、祭太庙、皇帝驾幸上都时,都由萨满教主持祭祀。

蒙古族历史上有过多种宗教并存。

成吉思汗和他的继承者对各种宗教采取了兼容并蓄的政策。

流行的宗教有佛教、道教、伊斯兰教、基督教、萨满教等。

蒙哥汗时期,蒙哥汗和皇族除信奉萨满教外,也奉养伊斯兰教徒、基督教徒、道教弟子和佛教僧侣,并亲自参加各种宗教仪式。

元朝时也采取同样的政策。

元朝时期伊斯兰教徒的建寺活动遍及各地,基督教也受到重视和保护。

蒙古族游牧文化中“天苍为父,大地为母”的宗教信仰标签:蒙古族游牧文化;苍天为父;大地为母;宗教信仰萨满教和喇嘛教是蒙古族游牧文化的两大宗教。

蒙古游牧民将萨满教的万物有灵论和佛教的生态观为信条,崇尚大自然,认为大自然赐予一切事物生命。

萨满教是一种原始宗教形态。

相信人世之外还有神灵世界的存在,相信灵魂不死,是萨满教最基本的思想,认为,“草原上的一草一木、飞禽走兽、河流湖泊都有灵性和神性,不能轻易扰动,射杀和破坏,否则将受到神灵的惩罚。

世上万物都是天父地母所生,不仅相互平等,而且亲上加亲。

作为天父地母之子的人类,应像孝敬自己的父母那样崇拜天宇、爱护大地、善待自然”①。

萨满教是一种最古老原始的多神信仰,包含自然崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜等内容。

在萨满教的自然神系统中,“腾格里、嘎扎尔”(天、地)神占重要地位。

萨满教中“腾格里”指的是神,是蒙古人的最高神灵,掌管人世间的万事万物的、主宰一切的、决定命运的至高无上的众神灵的统称。

它不能与“长生天”相提并论。

萨满教中的“天”是长生天管辖下的众天神。

Tngri是突厥语,唐代已见于中国史书,当时译作“腾里”、“登里”,突厥、回纥可汗之徽号,无不有tengriole一字,唐代音译为“登里哕”,或意译为“天所立”,可见在当时尚有天与天神二意②。

由此可见,蒙古人应该是收到突厥人影响而将众神灵统称为腾格里的。

按萨满教的观念,“上有九十九尊永恒的腾格里”③。

其中,每一尊腾格里的职能和特点不同的,然而它们所掌管的都是与游牧民的生产、生活最密切相关的事,人们的一切恐惧和欲望通过腾格里的崇拜而显现出来。

对古代蒙古族游牧民来说牲畜的兴旺、战争的胜利和人的健康是最渴望的事情,它们尊奉的腾格里也都是执掌这些事项的。

如:吉雅其腾格里、阿达格腾格里、苏勒德腾格里等等。

蒙古人把“腾格里”(天)比做生身之父,把“嘎扎尔”(地)比作养身之母,便孕生了信奉“天父地母”的游牧民族图腾文化和敬天、敬地之习俗。

田野纪行之通海县兴蒙乡蒙古族宗教信仰浅析

【关键词】兴蒙乡;蒙古族;宗教信仰

兴蒙乡是700多年前因战事从北方蒙古高原迁徙至通海县河西镇的蒙古族将士的后裔所组成的蒙古族聚居村落,他们历经七个多世纪的他乡生活后依然坚定于自己的民族、传统和文化。

兴蒙乡蒙古族的历史不单是这一族群的历史,更是众多有相似经历的民族演变史的缩影。

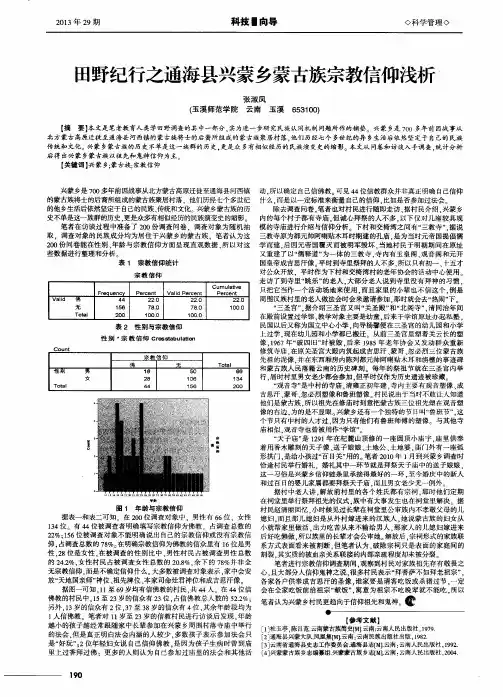

笔者在访谈过程中准备了200份调查问卷,调查对象为随机抽取,调查对象的民族成分均为居住于兴蒙乡的蒙古族,笔者认为这200份问卷能在性别、年龄与宗教信仰方面呈现直观数据,所以对这些数据进行整理和分析。

表1 宗教信仰统计

表2 性别与宗教信仰

图1 年龄与宗教信仰

据表一和表二可知,在200位调查对象中,男性有66位,女性134位。

有44位被调查者明确填写宗教信仰为佛教,占调查总数的22%;156位被调查对象不能明确说出自己的宗教信仰或没有宗教信仰,占调查总数的78%。

在明确宗教信仰为佛教的信众里有16位是男性,28位是女性,在被调查的性别比中,男性村民占被调查男性总数的24.2%,女性村民占被调查女性总数的20.8%,余下的78%

并非全无宗教信仰,而是不确定信仰什么。

大多数被调查对象表示,家中会安放“天地国亲师”神位、祖先牌位、本家司命灶君神位和

成吉思汗像。

据图一可知,11至69岁均有信佛教的村民,共44人。

在44位信佛教的村民中,15至23岁的信众有23位,占信佛教总人数的52.2%;另外,13岁的信众有2位,37至38岁的信众有4位,其余年龄段均为1人信佛教。

笔者对11岁至23岁的信教村民进行访谈后发现,年龄越小的孩子越经常跟随家中长辈参加在兴蒙乡周围村落寺庙中举行的法会,但是真正明白法会内涵的人较少,多数孩子表示参加法会只是“好玩”;2位年轻妇女说自己信仰佛教,是因为孩子生病时曾到庙里上过香拜过佛;更多的人则认为自己参加过庙里的法会和其他活动,所以确定自己信佛教。

可见44位信教群众并非真正明确自己信仰什么,而是以一定标准来衡量自己的信仰,比如是否参加过法会。

除去调查问卷,笔者也对村民进行随即走访,据村民介绍,兴蒙乡内的每个村子都有寺庙,但诚心拜祭的人不多,以下仅对几座较具规模的寺庙进行介绍与信仰分析。

下村和交椅湾之间有“三教寺”,据说三教寺原为都元帅阿喇贴木耳时期建的孔庙,是为当时元帝国提倡儒学而建,后因元帝国覆灭而被明军毁坏,当地村民于明朝期间在原址又重建了以“儒释道”为一体的三教寺,寺内有玉皇阁、观音阁和元开国皇帝成吉思汗像。

平时到寺里祭拜的人不多,所以只有初一、十五才对公众开放,平时作为下村和交椅湾村的老年协会的活动中心使用。

走访了到寺里“跳乐”的老人,大部分老人说到寺里没有拜神的习惯,只把它当作一个活动场地来使用,而

且家里的小辈也不信这个,倒是周围汉族村里的老人做法会时会来邀请参加,那时就会去“热闹”下。

“三圣宫”,据介绍三圣宫又叫“关圣殿”和“北阁寺”,清同治年间在殿前设置过学馆,教学对象主要是幼童,后来于学馆原址办起私塾,民国以后又称为国立中心小学,向导杨馨便在三圣宫的幼儿园和小学上过学,现在幼儿园和小学都已搬迁。

从前三圣宫里塑着关云长的塑像,1967年“破四旧”时被毁,后来1985年老年协会又发动群众重新修筑寺庙,在原关圣宫大殿内筑起成吉思汗、蒙哥、忽必烈三位蒙古族先祖的泥像,并在东西厢房内陈列都元帅阿喇贴木耳和旃檀的事迹碑和蒙古族人民落籍云南的历史碑刻。

每年的祭祖节就在三圣宫内举行,届时村里男女老少都会参加,但平时仅作为历史遗迹被珍藏。

“观音寺”是中村的寺庙,清雍正初年建,寺内主要有观音塑像、成吉思汗、蒙哥、忽必烈塑像和鲁班塑像。

村民说由于当时不敢让人知道他们是蒙古族,所以祖先在修庙时刻意把蒙古族三位祖先塑在观音塑像的右边,为的是不显眼。

兴蒙乡还有一个独特的节日叫“鲁班节”,这个节只有中村的人才过,因为只有他们有鲁班师傅的塑像。

与其他寺庙相似,观音寺也曾被用作“学馆”。

“天子庙”是1291年在杞麓山顶修的一座圆顶小庙宇,庙里供奉着用香木雕刻的天子像、送子娘娘、土地公、土地婆,庙门外有一座弧形拱门,是给小孩过“百日关”用的。

笔者2010年1月到兴蒙乡调查时恰逢村民举行婚礼,婚礼其中一环节就是拜祭天子庙

中的送子娘娘,这一习俗是兴蒙乡信仰链条里承接得最好的一环,至今婚庆中的新人和过百日的婴儿家属都要拜祭天子庙,而且男女老少无一例外。

据村中老人讲,解放前村里的各个姓氏都有宗祠,那时他们定期在祠堂里举行祭拜祖先的仪式,族中有大事发生也在祠堂里解决。

据村民赵清丽回忆,小时候见过长辈在祠堂里公审族内不孝敬父母的儿媳妇,而且那儿媳妇是从外村嫁进来的汉族人,她说蒙古族的妇女从小就帮家里做活,出力吃苦从来不输给男人,那家人的儿媳妇嫁进来后好吃懒做,所以族里的长辈才会公审她。

解放后,宗祠形式的家族联系方式表面看来被割断,但笔者认为,破除宗祠只是表面的家庭间的割裂,其实质的被血亲关系联接的内部亲疏程度却未被分裂。

笔者进行宗教信仰调查期间,观察到村民对家族祖先存有敬畏之心,且大部分人信仰鬼神之说,很多村民表示“拜菩萨不如拜老祖宗”,各家各户供奉成吉思汗的圣像,谁家要是请客吃饭或杀猪过节,一定会在全家吃饭前给祖宗“献饭”,寓意为祖宗不吃晚辈就不能吃,所以笔者认为兴蒙乡村民更趋向于信仰祖先和鬼神。

[科] 【参考文献】

[1]杜玉亭,陈吕范.云南蒙古族简史[m].云南:云南人民出版社,1979.

[2]通海县兴蒙大队.凤凰集[m].云南:云南民族出版社出版,1982.

[3]云南省通海县史志工作委员会.通海县志[m].云南:云南人民出版社,1992.

[4]兴蒙蒙古族乡志编纂组.兴蒙蒙古族乡志[m].云南:云南人民出版社,2004.。