小鹅瘟病毒传播途径和流行特点

- 格式:docx

- 大小:16.47 KB

- 文档页数:3

鹅传染病防治技术-小鹅瘟文章摘要:本病为雏鹅的急性传染病,近年来常有发病报道,并分离到病毒。

其临诊特征是严重下痢,有时显现神经症状。

病变的主要特点是肠道严重发炎,小肠黏膜有时大片坏死脱落,形成腊肠状栓子,堵塞肠腔。

1.�...本病为雏鹅的急性传染病,近年来常有发病报道,并分离到病毒。

其临诊特征是严重下痢,有时显现神经症状。

病变的主要特点是肠道严重发炎,小肠黏膜有时大片坏死脱落,形成腊肠状栓子,堵塞肠腔。

1.病原本病病原体是小鹅瘟病毒,是细小病毒科细小病毒属的一个成员。

2、流行特点出壳后3~4日乃至20日左右的雏鹅易发生本病,20日龄以上的雏鹅较少发病。

成年鹅对病毒有较强的抵抗力。

其他家禽均不易感。

发病日龄愈小,死亡率愈高。

发病率、死亡率最高为10日龄的雏鹅。

15日龄以上的雏鹅比较缓和,有半数可能自行康复。

死亡率高低,固然与被感染鹅的日龄有关,但在很大程度上取决于当年种母鹅群的免疫状态。

通常经过一次大流行以后,当年剩下来的鹅群都是患病后痊愈或是经过隐性感染而获得免疫力的,这种免疫鹅产的种蛋孵出的雏鹅,也能获得被动免疫,能抵抗自然或人工感染,因此不会发生小鹅瘟。

因此,本病的流行常有一定的周期性,在大流行后的1年或数年内,往往不见发病。

但以后如果再有传染源传入时,往往又会暴发。

本病的传播途径,主要是通过消化道感染。

病鹅与带毒鹅是主要传染源。

与病鹅直接接触或接触病鹅的排泄物沾污的饲料与饮水,是传播的主要途径。

本病能通过种蛋传播,带毒的鹅蛋污染了孵化雏鹅的炕坊尤易传染本病。

3.临床症状潜伏期为3~5日。

最急性型:1周龄内的雏鹅感染时常呈此型经过。

往往不显任何症状即突然死亡,只有半天或1天的病程。

急性型:为常见的病型,常发生于7~15日龄的雏鹅。

首先表现精神沉郁、缩颈、步行艰难,常离群独处,继而食欲废绝,严重下痢,排出黄白色水样与混有气泡的稀粪,鼻液分泌增多。

病鹅临死亡之前可出现神经症状,颈部扭转,全身抽搐或发生瘫痪。

在规模化养鹅场中,传染病是导致鹅死亡的重要因素,会给养殖场带来严重经济损失。

鹅的常见传染病为小鹅瘟、鹅大肠杆菌病、鹅副黏病毒病、鹅浆膜炎、禽流感以及鹅巴氏杆菌病等,在养殖过程中要做好传染病的诊断与防治工作,以避免造成传染病大流行。

一、小鹅瘟小鹅瘟是一种急性病毒性传染病,是对养鹅场影响最大的传染病之一。

小鹅瘟的病原为鹅细小病毒,存在于鹅的内脏器官中,具有较强的抵抗力。

1、流行特点未满30日龄的雏鹅易发生小鹅瘟,当未满20日龄的雏鹅感染小鹅瘟后,死亡率高达50%以上。

小鹅瘟的发病率和死亡率随着雏鹅日龄的增长而降低,症状随之减轻。

小鹅瘟大流行后,当年存活的鹅群产生抗体,能够主动免疫鹅细小病毒,并对次年产出的雏鹅产生被动免疫力。

小鹅瘟的发生与舍内环境、饲养场地卫生情况有着直接关系,当饲养场地出现严重污染时,小鹅瘟的发病程度也会随之加重,且发病日龄越来越小。

小鹅瘟流行具有周期性特点,如果当年发生大流行,则会在次年以及今后几年不会再发生小鹅瘟。

日龄较大的病鹅症状相对较轻,病程不少于7天,主要以腹泻、食欲减退为主要症状。

2、诊断方法小鹅瘟的主要发病群体为不满30日龄的雏鹅,7日龄雏鹅染病后步行艰难,远离群鹅,精神萎靡,腹泻严重,口鼻处流出稀薄液体,颜色为褐色;病鹅肛门粘有稀粪,粪便为黄绿色或黄白色稀薄排泄物;部分雏鹅临死前出现全身抽搐、颈部扭转等症状,从出现症状到死亡一般不超过48h;多剖检几只病鹅后发现小肠肿大,含有灰白色假膜性凝固栓子。

病鹅十二指肠内填充大量黏液,黏液呈黄色。

肝脏、胆囊肿大,心脏颜色较浅。

用病鹅鹅肝做病毒分离试验、中分试验、琼脂扩散试验,可对小鹅瘟作出准确诊断。

3、防治技术(1)预防①当发现已确诊的病鹅后,要将健康鹅与病鹅隔离,彻底消毒饲养环境。

在日常饲养管理,采用0.5%复合酚消毒剂对种蛋入孵前消毒,种蛋消毒时长为15-20分钟。

或者采用福尔马林熏蒸消毒法进行孵化场地消毒,消毒时长控制在1-2小时。

2023年第7期(总第410期)畜禽业疫病防治小鹅瘟的防治黄爱英钦州市钦北区新棠镇农业农村服务中心,广西钦州535000摘 要 小鹅瘟由鹅细小病毒感染而引发,临床以1月龄以内的雏鹅发病率最高,主要通过消化道传播,具有发病急、病死率高和传播速度快的特点。

病鹅根据发病缓急不同分为最急性、急性和亚急性3种临床类型,主要表现全身症状。

对健康鹅群接种疫苗、强化引种环节的监督管理、全群注射卵黄抗体、加强场内消毒和提升鹅场生物安全管理水平等措施能显著降低发病率。

病鹅治疗可使用小鹅瘟卵黄抗体或具有清热解毒、涩肠止泻、疏肝解郁功效的中药,患病严重的病鹅建议淘汰。

关键词 小鹅瘟;细小病毒;防治doi:10.19567/j.cnki.1008-0414.2023.07.027 引言小鹅瘟是由鹅细小病毒感染而引发的一种急性败血性传染病,具有传播快、病程短、治疗难度大、病死率高的特点,一旦暴发将对鹅场造成较大影响。

该病在我国广泛流行,尤其在长江以南的省份和地区,环境卫生差、消毒频率低和管理不规范的养殖场最易流行,每年均会造成较为严重的经济损失。

小鹅瘟病毒小鹅瘟的病原为小鹅瘟病毒,归属于细小病毒科、细小病毒属,电镜观察其整体为规则的球状,直径为18~25nm,大体呈20面体对称,表面无囊膜,对乙醚、氯仿等脂溶性溶剂不敏感,核酸物质为单股DNA,感染后通过血液流动扩散全身,脾脏、肠道、肝脏、脑、心脏、肾脏、肺等组织中均可分离到病毒,但以肝脏、心脏和肠道中分布的数量最多,也是受该病危害最大的3个器官,临床表现出肝炎、心肌炎和渗出性肠炎特征。

该病毒对不良因素有较强抵抗作用,能耐一定的酸碱环境,干燥环境下也能存活较长时间,但对高温敏感,病毒在沸水中瞬间灭活,病鹅粪便通常以堆肥发酵方式进行无害化处理,利用发酵过程中产生的生物热来杀灭病毒。

受感染的鹅尸体通过焚烧即可控制扩散。

该病毒对多种哺乳动物和鸟类的红细胞无凝集作用,和其他种类的细小病毒也无抗原交叉关系,目前只分离到1种血清型。

黑龙江地区常见鹅病的流行特点和预防措施随着黑龙江省的养鹅规模化水平逐年提高,养殖户饲养3000~5000只非常普遍,饲养万只以上也大有人在。

但在鹅雏市场不规范、饲养技术水平较低、防疫意识差等原因的共同作用下,使得饲养过程中鹅生长速度慢、死亡率高等,其中疾病是导致的高死亡率重要因素之一。

不但给养殖户带来巨大的经济损失,而且严重挫伤养殖户的养鹅积极性。

针对养鹅生产中的存在的疫病问题,本文将就黑龙江地区多发的几种疾病的预防进行阐述。

1流行特点1.1小鹅瘟小鹅瘟是由鹅细小病毒所引起的雏鹅急性或亚急性的败血性传染病。

侵害对象为3~20日龄的雏鹅。

本病要通过消化道传播,包括病鹅的分泌物、排泄物、种蛋及病鹅饮过的水、饲料、用具、场地等。

1.2鹅副粘病毒病鹅副粘病毒病是由鹅的副粘病毒所引起的一种以消化道病理变化为特征的急性传染病。

各种年龄的鹅都具有较强的易感性,日龄越小发病率、死亡率越高。

患病鹅和病愈后带毒者为传染源,通过消化道、呼吸道水平传播。

1.3禽流感禽流感的病原菌为流感病毒中的某些致病性血清亚型毒株所引起鹅发生全身性或呼吸器官性传染病。

各日龄的鹅均可感染。

本病主要的传染途径是呼吸道,也可由被污染的水源、羽毛、肉尸、排泄物、饲料及用具经消化道感染。

1.4鹅浆膜炎鹅浆膜炎由鸭疫里默氏杆菌引起的一种接触性传染病。

其主要侵害雏鹅,多发生于2~7周龄,呈急性或慢性败血症。

本病主要经呼吸道和损伤的脚蹼皮肤伤口感染,也可通过被污染的饮水、饲料、尘土及飞沫经消化道传染。

而饲养密度过大、卫生条件差、通风换气不畅、潮湿、营养不良、饲料中缺乏维生素和微量元素等都是诱发和加剧本病发生和流行的因素。

1.5鹅大肠杆菌病鹅大肠杆菌病是由某些血清型的致病性大肠埃希氏菌引起鹅非肠道传染性疾病的总称。

各日龄的鹅均易感。

种蛋感染后可传给鹅胚,外界的大肠杆菌可经呼吸道和消化道、生殖道感染。

1.6禽霍乱禽霍乱是由多杀性巴氏杆菌所引起的一种细菌性疾病。

小鹅瘟的流行病学临床症状实验室诊断鉴别及防控措施【摘要】小鹅瘟是一种常见的禽类传染病,对养殖业造成严重危害。

本文旨在探讨小鹅瘟的流行病学特点、临床症状表现、实验室诊断方法、鉴别诊断及防控措施。

小鹅瘟主要通过飞沫、接触等途径传播,临床症状表现为呼吸道症状和神经系统损害等。

实验室诊断方法包括病毒分离、血清学检测等。

鉴别诊断需与其他禽类疾病相区分。

针对小鹅瘟的防控措施包括疫苗接种、环境消毒等,但仍需加强防控措施的执行力度。

建议加大对小鹅瘟的研究投入,加强监测和控制措施,以减少疫情对养殖业的影响。

【关键词】小鹅瘟、流行病学、临床症状、实验室诊断、鉴别诊断、防控措施、养殖业、病毒、传播途径、预防措施1. 引言1.1 研究背景小鹅瘟,又称为家禽传染性肝炎,是一种由小鹅瘟病毒引起的急性、高传染性的疾病。

小鹅瘟主要发生在小鹅,也可感染其他家禽,引起严重的危害。

小鹅瘟已成为影响家禽养殖业的重要疾病之一,给养殖户带来巨大经济损失。

目前,小鹅瘟在全球范围内仍然存在,并且呈现出明显的流行趋势。

随着我国家禽养殖业的快速发展,小鹅瘟病例数量逐年增加,给行业带来了严重的危害。

对小鹅瘟进行深入研究,了解其流行病学特点、临床症状表现、诊断方法以及防控措施是非常必要的。

通过对小鹅瘟进行系统、科学的研究,可以更好地防控该病,减少家禽养殖业的经济损失,保障人民群众的生活安全和健康。

本文旨在系统总结小鹅瘟的流行病学特点、临床症状表现、实验室诊断方法、鉴别诊断和防控措施,为进一步的研究和防控提供参考依据。

1.2 研究目的研究目的是为了深入了解小鹅瘟的流行规律和传播途径,探索小鹅瘟的病理生理机制,为有效预防和控制小鹅瘟提供科学依据。

通过对小鹅瘟病原体的病毒学、免疫学和分子生物学研究,探讨小鹅瘟的发病机制,为疫情监测、预警和控制提供科学依据。

通过临床症状和实验室诊断的研究,提高对小鹅瘟的诊断准确性和有效性,减少漏诊率和误诊率,为早期干预和治疗提供重要参考。

鹅细小病毒感染鹅细小病毒感染(Gooseparvovirusinfection),又称小鹅瘟(Goslingplague)。

是初生雏鹅的一种急性传染病。

病鹅的特征是精神萎顿,食欲废绝,严重下痢,有时出现神经症状。

病变的主要特点是肠道严重发炎,小肠粘膜有时大片发生坏死脱落和凝固,形成栓子,堵塞肠腔。

1956年方定一等在扬州首先发现本病,定名为小鹅瘟,并用鹅胚分离到病毒。

以后又成功地应用人工被动免疫和天然被动免疫,有效地控制了本病在国内的流行。

自1965年以后,德国、匈亚利、前苏联、荷兰、意大利、英国、以色列、法国、南斯拉夫、越南等国家先后报道有类似疾病发生。

【病原】本病的病原是鹅细小病毒(GooseParvovirus),本病毒属细小病毒属(Parvovirus)。

病毒呈球形,直径20―22纳米,无囊膜,其芯髓为单股DNA,对乙醚及有机溶剂不敏感,对胰酶和pH3稳定,耐热,能抵抗56℃3小时。

鹅细小病毒存在于病雏的各内脏组织、肠、脑及血液中。

初次分离的病毒不能在鸡胚、鸭胚中生长,只能在12―14日龄的鹅胚中繁殖,接种途径为绒毛尿囊腔,接种后5―7天死亡,死亡的胚体有广泛出血,尤以毛囊的出血更为明显。

肝脏变性和坏死,绒毛尿膜有轻度水肿。

在鹅胚连续通过多代以后,对胚致死的日程可以稳定在3天左右。

鹅胚与雏鹅对病毒的易感性有很大差异,来自免疫母鹅的胚和雏对病毒的感染有抵抗力,在分离病毒时应注意这一点。

有的毒株在鹅胚细胞中连续传代后,产生细胞病变,并能逐渐通过鸡胚。

本病毒对多种哺育类及鸟类红血球无凝集能力,但能凝集黄牛精子,并为抗小鹅瘟病毒血清所抑制,这一试验可用于病毒鉴定。

本病毒对不良环境的抵抗力较强,在冰冻状态下至少能存活2年,对一些消毒剂有较强的抵抗力。

国内分离的小鹅瘟毒株,在抗原性上无明显差别。

用方定一等分离到的SY毒株所制备的抗血清,能中和从两广、江、浙、皖、鲁、闽、沪等地区所分离到的毒株,但不能中和鸡新城疫、鸭瘟和鸭肝炎病毒。

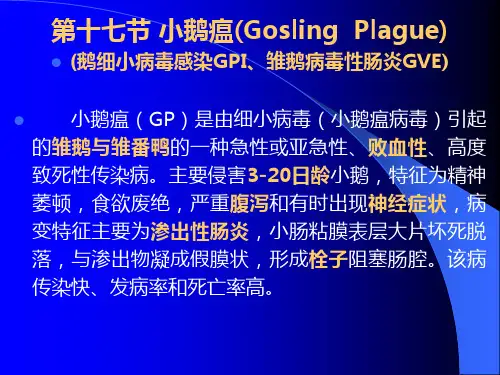

小鹅瘟(Goossingplague,GP)

概念:本病是由细小病毒引起的雏鹅的一种败血性传染病,特征是传播快,死亡率高,病雏以神经症状和肠炎、下痢为主。

典型病变是小肠的香肠样栓塞。

本病1956年首先于我国扬州,由苏农方定一教授分离出病毒并研究出完整的防制措施。

目前许多国家已有本病发生。

1978年更名为鹅细小病毒感染。

病原:本病病原为细小病毒科、细小病毒亚科、细小病毒属的鹅细小病毒。

无囊膜,ssDNA,可在鹅胚上生长,鸭胚极其细胞上生长。

产生核内包涵体,抵抗力较强,无HA特性。

只有一个血清型。

流行病学:主要发生于雏鹅,特别是一周龄以内。

3周龄以上很少发病。

偶尔有雏鸭发病。

经消化道排毒,可水平也可垂直传播。

有周期性,每1-2年一次流行。

症状及病变:分为三型(最急、急、亚急),潜伏期5天左右。

症状因年龄及发病早晚而异。

特征症状是神经症状:卧地瘫痪,抽搐,泳动。

呼吸困难,拉灰白或绿色稀粪,角弓反张。

病变主要是肠道的卡他性炎症。

特别是回肠的坏死及香肠状栓塞。

诊断:主要依靠现场诊断。

也可分离病毒,检测抗体确诊。

防制:母鹅注射疫苗以获得母源抗体来保护雏鹅。

雏鹅及病鹅可注射高免血清。

见教材有关内容。

目前禽病流行特点:1.不断变化,新病、老病。

2.呼吸道、消化道、产蛋方面。

3.免疫程序不断变化、多样。

雏番鸭小鹅瘟的病因与防治雏番鸭小鹅瘟是由鹅细小病毒引进番鸭的一种急性、病毒性传染病。

1.流行特点本病多发于冬季和早春季节,在自然条件下只有雏番鸭和雏鹅发病,传播迅速。

本病多发于5~25日龄的雏番鸭,随着日龄的增长,易感性降低。

1月龄以上的番鸭也有发生,成年番鸭多不发病而成带毒者。

20日龄内的雏番鸭发病时死亡率常高达95%,发病日龄越小,发病率和病死率越高;而20日龄以上的雏番鸭发病时,死亡率一般不超过60%。

2.临床症状易感雏番鸭的临床症状随日龄的变化而不同。

10日龄内的雏番鸭发病后迅速出现厌食、腹泻、衰竭,突然倒地抽搐后不久死亡,病程为2~4天;日龄稍大的雏番鸭发病后最初表现为厌食,嗉囊空虚,内有混合液体和气体,喙部和蹼表发绀。

病雏番鸭排出大量黄色或淡黄绿色水样稀粪。

有的番鸭场,20~45日龄段的番鸭有时发生以上喙变短、软脚、腹泻、低死亡率为特征的疾病,有人认为是雏番鸭感染小鹅瘟的一种病型。

3.剖检病变本病的剖检病变主要在消化道,以肠道病较为明显。

腺胃和肌胃黏膜水肿、出血,交界处黏膜溃疡或糜烂,腺胃角质层糜烂脱落;肠道外观淤血肿胀,肠道(尤其十二指肠)黏膜出血,小肠的中、后段整片肠黏膜坏死脱落,与纤维素性渗出物凝固形成特征性栓子或假膜,包裹在肠内容物表面,形如腊肠,质地坚硬,堵塞肠腔。

低日龄雏番鸭有时肠管外壁可见环状细纹,外观似蚯蚓,肠腔内积有脱落的肠黏膜碎片或黏稠内容物,肠壁变薄,内壁光滑,呈淡红色或苍白色。

4.诊断根据本病流行病学、临床症状和特征性的消化道病变,一般可做出初步诊断。

进一步诊断需借助实验室方法。

在临诊中雏番鸭小鹅瘟极易与雏番鸭“三周病”相混淆,但两者在流行病学、临床症状和剖检病变等方面存在差异,雏番鸭小鹅瘟可侵害雏番鸭和雏鹅,发病率与病死率更高,有神经症状,腹泻更为严重,且患病雏番鸭胰腺无白色坏死点。

然而,在生产中完全存在两病混合感染的可能,在临诊中应加以区别。

5.防治方法该病的流行与发生主要是通过孵坊传播和早期感染,因此孵坊加强消毒和出壳后加强饲养管理等工作显得尤为重要。

小鹅瘟,又称鹅细小病毒感染,是雏鹅的一种急性败血性传染病,以精神萎顿、食欲废绝、严重下痢,有时出现神经症状,死亡率高为临诊特点,可经消化道和呼吸道感染,并可经卵垂直传播。

目前本病呈世界性分布,常引起雏鹅大批死亡,对养鹅业的发展影响极大。

雏番鸭亦可感染小鹅瘟病毒,并有类似的临床表现。

因此,搞好小鹅瘟的防治工作是当务之急。

本文主要从诊断和防治技术方面介绍该病,以便为生产实践提供参考。

一、诊断技术1. 流行病学诊断。

该病主要发生于20日龄以内的雏鹅,发病率和死亡率可达90%~100%,且发病日龄越小,死亡率越高。

近年来,1月龄以上鹅发病的病例增多。

病鹅、带病鹅群及隐性感染的成鹅是该病主要的传染源。

小鹅瘟在我国各地均有流行。

华东地区流行季节为每年12月至次年7月,东北、西北地区为4~7 月,西南地区为每年11月至次年6月。

2. 临床症状诊断。

雏鹅3~5日龄即开始发病,7日龄以内的雏鹅感染常呈最急性,往往没有症状就突然死亡。

15日龄以下发病的雏鹅一般为急性,病鹅精神萎顿, 缩头松毛,步行艰难,离群独处,打瞌睡,继而食欲废绝,喜饮水,严重下痢,排灰白或淡黄绿色并混有气泡的稀粪,鼻孔流出浆液性分泌物,摇头,口角有液体甩出,呼吸用力,喙端色泽变暗,嗉囊中有多量气体或液体;有些病雏临死前出现神经症状,颈部扭转,全身抽搐,两腿麻痹,1~2天内衰竭死亡。

15日龄以上的雏鹅表现为亚急性,以精神萎顿、消瘦、拉稀为主要症状,少食、病程长,有的可自愈但生长不良。

一般病禽的日龄越大,病程越长,症状越轻,死亡率也较低。

3. 鉴别诊断。

①与鹅副黏病毒病(鹅新城疫)的区别:鹅新城疫所有品种和日龄的鹅都可发生,肺部有出血;小鹅瘟主要发生于1月龄内的小鹅。

②与病毒性肠炎的区别:病毒性肠炎发生于进雏后6~30天,以8~15天多发,发病速度和传播速度较慢,发病24小时内只有10%左右的患雏有明显的临床症状;小鹅瘟发生于进雏后4~6天,以第五天最易发病,且发病迅速,传播快,发病12小时就有50%左右的患雏出现明显的临床症状。

中草药治小鹅瘟小鹅瘟是由小鹅瘟病毒引起的一种急性或亚急性败血性传染病,用抗生素和磺胺类药物等治疗无效。

1、流行特点。

小鹅瘟只发生于各种鹅,其他动物除番鸭和莫斯科鸭外,均无易感性。

在自然情况下,主要发生在20日龄以内的雏鹅,尤其是3~5日龄最易发病,病死率可达70%~95%。

随着日龄的增长,易感性逐渐降低,病程也相应延长,病死率一般不超过60%。

20日龄以上的发病率较低,而1月龄以上者极少自然发病。

2、临床症状。

3~5日龄时发病者常为最急性,往往不表现症状,一旦发现即衰弱或倒地呈游泳状,不久死亡。

5~15日龄内所发生的大多数病例常为急性。

病鹅精神不振,虽能随群采食,但将啄得之草随即甩去,半日后行动迟缓,打瞌睡,拒食,饮欲增加,排灰白或淡黄绿色稀粪,并混有气泡,呼吸用力时鼻孔流出浆性分泌物,喙端色泽变暗,病程1~2天。

濒死期两腿麻痹或抽搐。

3、病理变化。

病变主要在消化道。

嗉囊空虚;胃内有多量液体;小肠黏膜肿胀、充血,肠管内污秽的内容物中混有脱落的絮状假膜,小肠中、下段膨大,超出正常的2倍以上,个别的质地坚硬,肠壁较薄,肠腔中有灰白色、淡黄色的凝固物形成的栓子,长约3~4厘米,状如香肠,直肠内有多量稀粪;肝脏肿大,呈深紫或黄红色,胆囊肿大,充满暗绿色胆汁;脾脏和胰脏充血,部分病例有灰白色坏死点;肾脏肿大;部分病例有腹水;神经症状明显的可见脑膜充血。

4、诊断。

根据本病的发病时间、流行特点以及典型的小肠病变初步诊断为小鹅瘟。

5、治疗。

将病鹅隔离,对全群鹅用中药治疗。

方药:当归60克,黄芪60克,白芨40克,地榆40克,大青叶40克,板蓝根80克,紫花地丁40克,绿豆50克,甘草50克(420只雏鹅每天1次用量),水煎取汁,药汁饮水,药渣拌料,每天1剂,连用3天,个别病鹅需人工滴服药液。

小鹅瘟(鹅细小病毒感染)小鹅瘟(鹅细小病毒感染)【病因】本病为雏鹅的急性传染病,主要病原体是小鹅瘟病毒,存在于病鹅脑、肝、脾、肠内容物及其他组织中。

主要是通过消化道感染,与病鹅直接接触或接触病鹅的排泄物沾污的饲料和饮水、带病毒的种蛋是传播的主要途径。

【症状】7日龄左右的雏鹅感染后,往往是最急性型,有时不见任何症状即突然死亡,只有半天或1天的病程。

病初精神不振,缩颈,打瞌睡,拒食,但多饮水,排出灰白色或黄绿色稀粪,并混有气泡,气喘流涎,两腿麻痹或抽搐,两脚缩起,半小时即死。

【诊断】主要是1日龄鹅易感,成年鹅不感染。

临床症状表现为严重的下痢和排出灰白色或黄绿色水样稀粪,剖检见肠管膨大,里面含有带状或圆柱状的白色栓子,基本可确诊。

【预防】小鹅瘟主要是通过孵坊传播的,因此孵坊中的一切用具设备,在每次使用后必须清洗消毒。

收购来的种蛋最好用福尔马林熏烟消毒。

刚出壳的雏鹅要注意不与新收进的种蛋和大鹅接触,以防感染。

预防可接种小鹅瘟鸭胚化GD弱毒疫苗。

每只小鹅喂服2粒白胡椒,只用1次,可预防小鹅瘟。

【治疗】方l新鲜鱼腥草适量,捣汁灌服或自饮。

病鹅每只每次1~2毫升,分早、午、晚3次灌服,也可让其随意自饮。

何日远[《中兽医学杂志》介绍,用此方给病鹅每次灌服2毫升,1日3次,连灌2天痊愈,取得100%的治疗效果。

方2马齿苋120克,黄连50克,黄芩80克,黄柏80克,连翘75克,双花85克,白芍70克,地榆90克,栀子70克(200只鹅用量)。

上述药物以水煎煮,药液灌服或拌饲料喂,1日2次,连用3~4天。

治疗效果很好[卢文贵,《中兽医医药杂志》。

方3每10只小鹅,每天用鲜半边莲50~100克,以冷开水捣烂取其汁。

肉豆蔻15~25克、大风藤(入地麝香、过山香)20~30克、砂仁3~5克,如下痢不止或遇寒冷阴雨天可再加肉桂3克、鸡矢藤5~10克,加清水共煎。

取上述两种药液和大米粉混成米浆(或浸米),饲喂病鹅(7日龄内的小鹅应极少喂或不喂青菜)。

小鹅瘟病毒传播途径和流行特点

小鹅瘟病原为小鹅瘟病毒,属细小病毒所引起的一种,通常存在于病鹅的肝、脾、脑、血液和肠内容物中。

下面我们了解一下小鹅瘟病毒传播途径和流行特点。

小鹅瘟病毒传播途径

小鹅瘟是由鹅细小病毒引起的、主要侵害小鹅和雏番鸭的一种高度接触性传染病。

带毒鹅和病鹅的粪便及分泌物是该病的主要传染源,消化道和呼吸道是主要的传染途径。

也可通过带毒鹅卵在孵化过程中污染环境,使出雏鹅感染发病。

小鹅瘟的临床诊断

小鹅瘟的自然潜伏期为3-5天,以消化系统和中枢神经系统扰乱为主,病程的长短取决于雏鹅日龄及易感性。

临床上根据病程可分为急性、亚急性和慢性3种类型。

(1)急性型:3-5日龄发病者常为急性,往往无前驱症状,病雏突然出现衰竭、倒地、两肢乱划,几小时后就开始死亡。

(2)亚急性型:此型多发生于1-2周龄的雏鹅或急性发病后期。

病初采食异常,随采随甩,而后出现减食甚至停食,但饮水增加。

精神委顿、离群、嗜睡。

拉灰白或淡黄绿色稀粪,并混有气泡和纤维碎片。

鼻孔流出浆液性、带有气泡的分泌物。

有些病鹅在临死前出现神经症状,颈部扭转、两腿麻痹、全身抽搐或发生瘫痪,最后死亡。

喙端和蹼发

1。