轻组碳的测定

- 格式:doc

- 大小:32.50 KB

- 文档页数:2

土壤有机碳( SOC)是土壤学和环境科学研究的热点问题之一,土壤有机碳库的动态平衡直接影响着土壤肥力的保持与提高,进而影响土壤质量的优劣和作物产量的高低,因而土壤有机碳的变化最终会影响土壤乃至整个陆地生态系统的可持续性。

土壤有机碳包括活性有机碳和非活性有机碳。

土壤活性有机碳是指在一定的时空条件下,受环境条件影响强烈的、易氧化分解的、对植物和微生物活性影响比较高的那一部分土壤碳素。

根据测定方法和有机碳组分不同,土壤活性有机碳又表述为溶解性有机碳(DOC:dissolved organic carbon)、水溶性有机碳(water-soluble organic carbon)、微生物生物量碳(MBC:Microbial biomass carbon)、轻组有机碳和易氧化有机碳,可在不同程度上反映土壤有机碳的有效性和土壤质量。

国外研究进展国外对土壤有机碳的研究开始较早, 在20世纪60年代, 就有学者开始进行全球土壤有机碳总库存量研究。

但早期对土壤有机碳库存量的估算大都是根据少数土壤剖面资料进行的。

如1951年Rubey根据不同研究者发表的关于美国9个土壤剖面的有机碳含量, 推算出全球土壤有机碳库存量为710 Pg。

1976年Bohn利用土壤分布图及相关土组( soil association)的有机碳含量, 估计出全球土壤有机碳库存量为2946Pg。

这两个估计值成为当前对全球土壤有机碳库存量的上下限值。

20世纪80年代,由于研究全球碳循环与气候、植被及人类活动等因素之间相互关系的需要,统计方法开始被应用于土壤有机碳库存量的估算。

如Post等在Holdridge生命带模型基础上,估算了全球土壤碳密度的地理分布与植被及气候因子之间的相互关系,提出全球1m 厚度土壤有机碳库存量为1 395 Pg。

20世纪90年代以来, 随着遥感(RS)、地理信息系统(GIS) 和全球定位系统(GPS) 技术的发展, 为土壤有机碳研究提供了新的方法和手段。

土壤活性有机碳分组及测定方法每种指标的测定方法如下:一.易氧化有机质(LOM):土壤与氧化剂作用后,易被氧化、不稳定的有机质称作LOM。

目前常用的氧化剂有两种:K2CrO7与KMnO4。

KMnO4氧化法:(此方法较为常用)称取过100目筛,约含15 mg碳的土壤样品(如:有机碳含量为15g/kg,则称取1g土壤样品)于50 mL塑料旋盖的离心管中;加入25mL,333mmol/L高锰酸钾溶液,振荡1h,然后在时速2000 rpm下离心5 min,将上清液用去离子水以1∶250稀释,在分光光度计565 nm下测定稀释样品的吸光率,由不加土壤的空白与土壤样品的吸光率之差,计算出高锰酸钾浓度的变化,并进而计算出氧化的碳量(氧化过程中1 mmolKMnO4-消耗0.75 mmol或9 mg碳)。

KMnO4氧化法:(此法是在测定全量有机质基础上降低某些反应条件,衍生出的测定方法)1、水合热法:称取磨细(过0.25 mm筛)风干土1.50 g,放入500 mL三角瓶中,准确加入0.5 mol/L K2CrO7水溶液10.0mL,轻轻转动,使土粒分散。

用量筒将20 mL浓H2SO4迅速直接注入土壤悬浊液,立即小心地转动三角瓶,使土壤与试剂充分混匀1 min。

把三角瓶放在石棉网上30 min,然后注入水约200 mL,加3~4滴邻菲锣啉指示剂,用0.25 mol/L FeSO4标准溶液滴定过量的K2CrO7。

2、0.1 mol/L K2CrO7—1∶3H2SO4130℃氧化法:在油浴温度为130~140℃时将0.5 g风干土与0.1 mol/L K2CrO7)—1∶3H2SO410.0 mL共煮5 min,冷却后加入30 mL水,用0.1 mol/L FeSO4标准溶液滴定过量的K2CrO7。

二.生物量有机质(MBOM):生物量有机质是指能被土壤微生物分解利用的部分有机质。

即微生物量碳、微生物量氮。

氯仿熏蒸法测定:(此法较为简单,但氯仿为有毒物质,操作复杂)前处理步骤:将新鲜的土样品含水量调节至田间含水量的30%~50%,25℃下密封预培养7~10 d,以保持土壤均匀和所得结果的可比性。

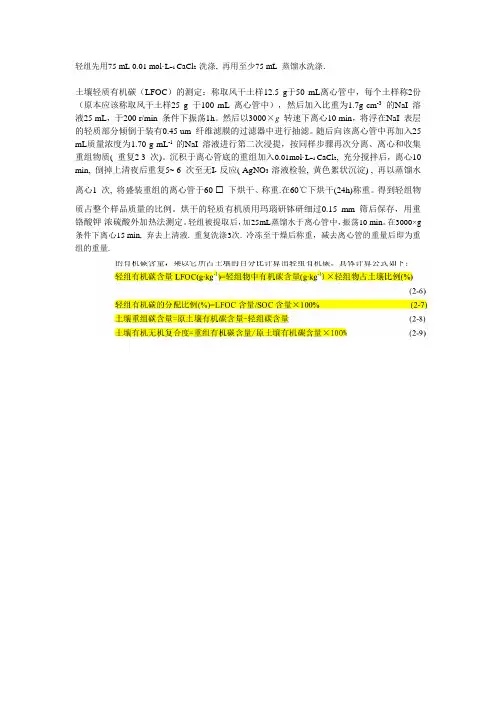

轻组先用75 mL 0.01 mol·L−1 CaCl2 洗涤, 再用至少75 mL 蒸馏水洗涤.

土壤轻质有机碳(LFOC)的测定:称取风干土样12.5 g于50 mL离心管中,每个土样称2份(原本应该称取风干土样25 g 于100 mL 离心管中),然后加入比重为1.7g·cm-3的NaI 溶液25 mL,于200 r/min 条件下振荡1h。

然后以3000×g 转速下离心10 min,将浮在NaI 表层的轻质部分倾倒于装有0.45 um 纤维滤膜的过滤器中进行抽滤。

随后向该离心管中再加入25 mL质量浓度为1.70 g·mL-1 的NaI 溶液进行第二次浸提,按同样步骤再次分离、离心和收集重组物质( 重复2 3 次)。

沉积于离心管底的重组加入0.01mol·L−1 CaCl2, 充分搅拌后,离心10 min, 倒掉上清夜后重复5~ 6 次至无I- 反应( AgNO3 溶液检验, 黄色絮状沉淀) , 再以蒸馏水

离心1 次, 将盛装重组的离心管于60 下烘干、称重.在60℃下烘干(24h)称重。

得到轻组物

质占整个样品质量的比例。

烘干的轻质有机质用玛瑙研钵研细过0.15 mm 筛后保存,用重铬酸钾-浓硫酸外加热法测定。

轻组被提取后,加25mL蒸馏水于离心管中,振荡10 min。

在3000×g 条件下离心15 min, 弃去上清液. 重复洗涤3次. 冷冻至干燥后称重,减去离心管的重量后即为重组的重量.。

Hans Journal of Soil Science 土壤科学, 2018, 6(4), 125-132Published Online October 2018 in Hans. /journal/hjsshttps:///10.12677/hjss.2018.64016Determination of Soil Active Organic Carbon Content and Its Influence FactorsXingkai Wang1, Xiaoli Wang1*, Jianjun Duan2, Shihua An11Agricultural College, Guizhou University, Guiyang Guizhou2College of Tobacco, Guizhou University, Guiyang GuizhouReceived: Sep. 29th, 2018; accepted: Oct. 16th, 2018; published: Oct. 23rd, 2018AbstractSoil active organic carbon is an important component of terrestrial ecosystems and an active chemical component in soil. It is of great significance in the study of terrestrial carbon cycle.Many studies have shown that soil active organic carbon can reflect the existence of soil organic carbon and soil quality change sensitively, accurately and realistically. In recent years, soil ac-tive organic carbon has become the focus and hot spot of research on soil, environment and ecological science. Soil active organic carbon can be characterized by dissolved organic carbon (DOC), microbial biomass carbon (SMBC), mineralizable carbon (PMC), light organic carbon (LFC) and easily oxidized organic carbon (LOC). This paper reviews the determination methods and influencing factors of these five active organic carbons, and looks forward to the future research focus, laying the foundation for the scientific management of land and the effective use of soil nutrients.KeywordsSoil Organic Carbon, Determination Methods, Influencing Factors土壤活性有机碳的测定及其影响因素概述王兴凯1,王小利1*,段建军2,安世花11贵州大学农学院,贵州贵阳2贵州大学烟草学院,贵州贵阳收稿日期:2018年9月29日;录用日期:2018年10月16日;发布日期:2018年10月23日*通讯作者。

土壤活性有机质测定方法土壤活性有机质分类:由于研究角度和方法有所不同,活性有机质产生了许多的称谓,如易氧化有机质(LOM);生物量有机质(MBOM);溶解有机质(DOM);轻组有机质(LFOM);颗粒有机质(POM)等。

每种指标的测定方法如下:一.易氧化有机质(LOM):土壤与氧化剂作用后,易被氧化、不稳定的有机质称作LOM。

目前常用的氧化剂有两种:K2CrO7与KMnO4。

KMnO4氧化法:(此方法较为常用)称取过100目筛,约含15 mg碳的土壤样品(如:有机碳含量为15g/kg,则称取1g土壤样品)于50 mL塑料旋盖的离心管中;加入25mL,333mmol/L高锰酸钾溶液,振荡1h,然后在时速2000 rpm下离心5 min,将上清液用去离子水以1∶250稀释,在分光光度计565 nm下测定稀释样品的吸光率,由不加土壤的空白与土壤样品的吸光率之差,计算出高锰酸钾浓度的变化,并进而计算出氧化的碳量(氧化过程中1 mmolKMnO4-消耗0.75 mmol 或9 mg碳)。

KMnO4氧化法:(此法是在测定全量有机质基础上降低某些反应条件,衍生出的测定方法)1、水合热法:称取磨细(过0.25 mm筛)风干土1.50 g,放入500 mL三角瓶中,准确加入0.5 mol/L K2CrO7水溶液10.0mL,轻轻转动,使土粒分散。

用量筒将20 mL浓H2SO4迅速直接注入土壤悬浊液,立即小心地转动三角瓶,使土壤与试剂充分混匀 1 min。

把三角瓶放在石棉网上30 min,然后注入水约200 mL,加3~4滴邻菲锣啉指示剂,用0.25 mol/L FeSO4标准溶液滴定过量的K2CrO7。

2、0.1 mol/L K2CrO7—1∶3H2SO4130℃氧化法:在油浴温度为130~140℃时将0.5 g风干土与0.1 mol/L K2CrO7)—1∶3H2SO410.0 mL共煮5 min,冷却后加入30 mL水,用0.1 mol/L FeSO4标准溶液滴定过量的K2CrO7二.生物量有机质(MBOM):生物量有机质是指能被土壤微生物分解利用的部分有机质。

科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald83DOI:10.16660/ki.1674-098X.2018.29.083土壤溶解性有机碳组分连续分级测定方法①臧榕 赵海超*黄智鸿 赵海香 乔赵崇(河北北方学院 河北张家口 075000)摘 要:有机碳是土壤中的重要组分,有机碳组分是影响土壤有机碳活性及生态效应的主要内因。

为更好的揭示有机碳组分对生态环境演变的响应规律,系统的分级土壤有机碳是研究的重点。

该研究为获得土壤有机碳多级浸提方法,在前人研究的基础上选择四种浸提剂,确定浸提时间,并对冀北坝上土壤进行测定。

结果表明,浸提方法为:(1)水溶性有机碳,按照土水质量比1:2加入去离子水,振荡浸提12h,获得低分子量活性有机碳,占总有机碳的1.13%~3.35%;(2)热水解有机碳,残渣加入去离子水,在100℃下水浴2h,获得土壤团聚体表面吸附的有机碳等,占总有机碳2.75%~7.14%;(3)酸解有机碳,残渣加入1mol ·L -1的盐酸,浸提2h,获得富里酸等大分子有机碳,占总有机碳2.11%~7.15%;(4)碱解有机碳,残渣加入0.2mol ·L -1的NaOH,浸提6h,获得胡敏酸等稳定态腐殖质,占总有机碳8.17%~51.07%。

浸提方法能较好反映不同溶解性有机碳组分对土地利用方式的响应。

关键词:土壤 有机碳 溶解性有机碳 连续分级方法中图分类号:S153.6 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2018)10(b)-0083-05A bstract: Organic carbon is an important component in soil, and organic carbon components were the main internal factor affecting soil organic carbon activity and ecological effects. The research of the systematic classif ication of soil organic carbon can be to reveal the response laws of organic carbon components to the evolution of ecological environment. This study had obtained a multi-stage extraction method of soil organic carbon, selected four kinds of extractants based on previous studies to determine the extraction time and determined the soil organic carbon in the Weibei Dam. The results showed that the four extraction methods were followed. (1) To extract water-soluble organic carbon. The deionized water was added to soil according to the mass ratio of soil to water 1:2, and oscillated for 12 h to obtain low molecular weight active organic carbon. It accounted for 1.13%-3.35% of total organic carbon. (2) To obtain thermal hydrolysis of organic carbon. The residue was added to deionized water and heated for 2 h by water bath at 100 °C, and obtained the organic carbon adsorbed on the surface of the soil aggregate. The thermal hydrolysis of organic carbon accounted for 2.75% to 7.14% of the total organic carbon. (3) Fulvic acid and other macromolecular organic carbon (2.11-7.15%) were obtained by acidolysis of organic carbon and adding 1 mol L-1 hydrochloric acid to the residue for 2 h. (4) To obtain alkaliolytic organic carbon. The residue was added with 0.2molL-1 NaOH, and extracted for 6h to obtain stable humus such as humic acid, which accounted for 8.17~51.07% of total organic carbon. The extraction method could better ref lected the response of different dissolved organic carbon components to land use method.Key Words: Soil; Organic carbon; Dissolved organic carbon; Continuous grading method①基金项目:河北北方学院国家级大学生创新创业项目(项目编号:2017003); 河北北方学院卓越农林项目;河北北方学 院博士基金(项目编号:12995543);河北省科技攻关项目(项目编号:13226402D );河北省科技支撑重点项目 (项目编号:13226402D );张家口科技支撑项目(项目编号:1611050C )。

一,总有机碳的测定放法(消煮法)(一)实验药品:粉末状的硫酸银、0.800mol/L重铬酸钾标准溶液、邻菲哕啉、0.2mol/mL硫酸亚铁。

(二)实验仪器:精密天平、硬质大试管、5ml移液管、油浴锅、250ml锥形瓶、酸式滴定管、胶头滴管。

(三)实验步骤:1,量法称取O.1—0.59(精确到O.00019)通过0.149mm的风干土样于硬质大试管中,2,加粉末状的硫酸银0.19g,用10ml液管加入5ml 0.800mol/L重铬酸钾标准溶液,然后用注射器注入5ml浓硫酸,并小心旋转摇匀。

3,预先将油浴锅加热至185-190℃,将盛土的大试管插入铁丝笼架中,然后将其放入油锅中加热,此时应控制锅内温度在170-180。

C,并使溶液保持沸腾5min,然后取出铁丝笼架,待试管冷却后,用干净纸擦净试管外部的油液,如煮沸后的溶液呈绿色,表示重铬酸钾用量不足,应在称取较少的土样重做。

4,如溶液呈橙黄色或黄绿色,则冷却后将试管内混合物洗入250ml锥形瓶中,使瓶内体积在60.80ml 左右,加邻菲哕啉3-4滴,用0.2mol/mL硫酸亚铁滴定,溶液由橙黄经蓝绿到棕红色为终点。

变色过程由棕红色经紫至蓝绿色为终点。

记录硫酸亚铁用量(V)计算公式:W c0为有机碳含量,g/kg;0.8000为重铬酸钾标准溶液的浓度,mol·L~;5.0为重铬酸钾标准溶液的体积,ml;V。

为空白标定用去硫酸亚铁溶液体积,ml;V为滴定土样用去硫酸亚铁溶液体积,ml;0.003为1/4碳原子的摩尔质量,g-retool-1;1.1为氧化校正系数;ml为风干土样的质量,g;K2为将风干土换算到烘干的水分换算系数;二,土壤颗粒有机碳、矿质组分有机碳(MOMC)测定方法土壤中颗粒有机质组分指土壤中与沙粒结合的有机质(直径53~2000um),并进一步可能结合在土壤大团聚体(macroaggregates)与微团聚体(microaggregates)中。

第40卷第17期2020年9月生态学报ACTAECOLOGICASINICAVol.40,No.17Sep.,2020基金项目:国家自然科学基金促进海峡两岸科技合作联合基金项目(U1405231)收稿日期:2019⁃06⁃23;㊀㊀网络出版日期:2020⁃07⁃10∗通讯作者Correspondingauthor.E⁃mail:jshxie@163.comDOI:10.5846/stxb201906231325黄桥明,吕茂奎,聂阳意,任寅榜,熊小玲,谢锦升.武夷山不同海拔森林表层土壤轻组有机质特征.生态学报,2020,40(17):6215⁃6222.HuangQM,LyuMK,NieYY,RenYB,XiongXL,XieJS.CharacteristicsoflightfractionorganicmatterinsurfacesoilofdifferentaltitudeforestsinWuyiMountain.ActaEcologicaSinica,2020,40(17):6215⁃6222.武夷山不同海拔森林表层土壤轻组有机质特征黄桥明1,吕茂奎1,聂阳意1,任寅榜1,熊小玲1,谢锦升1,2,∗1福建师范大学地理科学学院,福州㊀3500072湿润亚热带山地生态国家重点实验室培育基地,福州㊀350007摘要:土壤轻组有机质是土壤有机质的重要组分,研究轻组有机质在不同森林生态系统土壤中的变化规律对理解土壤有机质形成与转换具有重要意义㊂以福建省武夷山国家级自然保护区不同海拔的常绿阔叶林(海拔600m)㊁针阔混交林(海拔1000m)和针叶林(海拔1400m)为研究对象,利用密度分组方法分离了表层(0 5cm和5 10cm)土壤轻组有机质,研究了不同海拔森林土壤轻组有机质特征及其影响因素㊂结果表明:针阔混交林表层土壤的轻组有机质含量大于针叶林和常绿阔叶林(P<0.05),并且轻组有机碳的含量变化亦是如此(P<0.05),而轻组有机氮的含量无显著差异(P>0.05)㊂表层土壤对应土层的轻组CʒN大于土壤CʒN,针阔混交林轻组CʒN和土壤CʒN均大于其他林分类型㊂0 5cm与5 10cm土层针阔混交林的轻组有机碳㊁氮储量均大于针叶林和常绿阔叶林(P<0.05),并且针阔混交林的轻组有机碳㊁氮储量所占土壤有机碳与总氮的比重均大于其余两种林分㊂0 10cm土层针叶林土壤有机碳与总氮含量与储量最高,并随海拔降低而减小,但差异不显著(P>0.05)㊂相关分析结果表明,轻组有机碳㊁氮储量与SOC㊁DOC㊁MBC和细根生物量具有显著相关关系(P<0.05),而与年凋落物量无关(P>0.05),说明地下细根可能是土壤轻组有机质的重要来源㊂因此,在未来气候和植被变化共同作用下,地下细根对土壤轻组有机质的形成可能具有不可忽视的作用㊂关键词:森林类型;气候变化;轻组有机质;碳氮储量CharacteristicsoflightfractionorganicmatterinsurfacesoilofdifferentaltitudeforestsinWuyiMountainHUANGQiaoming1,LYUMaokui1,NIEYangyi1,RENYinbang1,XIONGXiaoling1,XIEJinsheng1,2,∗1SchoolofGeographicalScience,FujianNormalUniversity,Fuzhou350007,China2CultivationBaseofStateKeyLaboratoryofHumidSubtropicalMountainEcology,Fuzhou350007,ChinaAbstract:Soillightfractionorganicmatterisanimportantcomponentofsoilorganicmatter.ItiscrucialtounderstandtherelationshipbetweensoilorganicmatterandclimatechangebystudyingthevariationoflightfractionorganicmatteralonganelevationgradientinsubtropicalChina.Takingevergreenbroad⁃leavedforest(EBF),mixedconiferousandbroad⁃leavedforest(BCF),andconiferousforest(CF)atdifferentaltitudes(fromlowtohighelevation)inWuyishanNationalParkinFujianProvinceasresearchobjects,thelightfractionorganicmatterinsurfacesoil(0 5cmand5 10cm)wasseparatedbydensityfractionationanalyses,aswellasthecharacteristicsoflightfractionorganicmatteranditsinfluencingfactorsindifferentforestecosystemswerestudied.TheresultsshowedthatthecontentoflightfractionorganicmatterinBCFwashigherthanthatinCFandEBFin0 5cmand5 10cmsoillayers(P<0.05).Thepatternofthecontentoflightfractionorganiccarbonwassimilartothelightfractionorganicmatter,buttherewasnosignificantdifferenceinlightorganicnitrogencontent(P>0.05).ThelightfractionC/NwasgreaterthansoilC/N,andthelightfractionC/NandsoilC/Nin6126㊀生㊀态㊀学㊀报㊀㊀㊀40卷㊀BCFweregreaterthanthoseofotherforesttypesinthesamesoillayer.In0 5cmand5 10cmsoillayer,thestorageoflightfractionorganiccarbonandnitrogeninBCFwerehigherthanthoseinCFandEBF(P<0.05),andthecontributionoflightfractionorganiccarbonandnitrogentosoilorganicmatterinBCFwashigherthanthatoftheothertwoforests.ThecontentsandstorageofsoilorganiccarbonandtotalnitrogeninCFwasthehighestin0 10cm,anddecreasedwiththedecreaseofaltitude,butthedifferencewasnotsignificant(P>0.05).Thecorrelationanalysisshowedthatthestorageoflightfractionorganiccarbonandnitrogenwassignificantlycorrelatedwithsoilorganiccarbon,dissolvedorganiccarbon,microbialbiomasscarbonandfinerootbiomass(P<0.05),butnotannuallitterfall(P>0.05),suggestingthatrootderivedorganicmattermightbeanimportantsourceoflightfractionorganicmatterinsoil.Therefore,weconcludedthatbelowgroundsourcesmayplayanimportantroleinregulationoftheformationoflightfractionorganicmatterinsoilunderfutureclimatechange.KeyWords:foresttype;climatechange;lightfractionorganicmatter;carbonandnitrogenstorage森林土壤有机质在全球碳循环和碳平衡中具有重要作用,也是森林生态系统生产力重要物质基础和土壤质量与健康的重要指标[1⁃2]㊂土壤有机质按密度大小可分为轻组(lightfraction,LF)和重组(heavyfraction,HF)㊂轻组有机质主要由部分分解的植物残体和动物㊁微生物残骸组成,碳和氮含量高[3],周转速度快[4],是易变土壤有机质的主要部分,对植物养分供给㊁平衡土壤碳库和保持土壤肥力特性有重要的作用㊂由于缺乏黏粒等的保护,轻组有机质易受自然与人为干扰的影响[5],因此对环境的响应比总有机质更为敏感和迅速,能较好地反映出土壤有机碳库的微小变化[6]㊂由于轻组是易变的有机质库,对耕作措施㊁作物种植制度㊁施肥㊁土地利用变化等变化的响应非常敏感㊂如秸秆覆盖处理和免耕处理可以显著提高土壤轻组有机碳[7];生物有机肥与化肥配施和单施有机肥处理比单施化肥能更大程度上提高了轻组有机碳(LFOC)含量[8];有的研究表明轻组有机碳明显受土地利用方式的影响,表现为次生林>人工林>灌草丛>坡耕地[9]㊂已有的研究表明,天然林(次生林)的轻组有机碳(LFOC)含量大于人工林[10]㊂人工混交林的轻组有机碳含量大于人工纯林[11⁃12]㊂天然林人工更新后,土壤轻组有机碳含量及占总碳的比例均有降低趋势[13]㊂同一森林类型不同的海拔条件下,轻组有机碳含量的变化也不相同㊂如在川西高山冷杉林的研究中发现,有研究表明表层土壤轻组有机碳在海拔梯度上是随着海拔升高逐渐增加的[14],也有研究表明随海拔升高轻组有机碳表现出双峰特征[15],甚至有的研究则发现土壤轻组有机碳含量在海拔梯度上没有明显的变化趋势[16]㊂这些不同的分布模式,可能是所处的气候条件㊁立地差异,以及微生物[17]的不同而导致的差异,但其主导轻组有机质变化的因子与其来源尚不清楚㊂借此,本研究选择武夷山不同海拔的典型森林土壤类型为例,试图揭示不同海拔森林类型对土壤轻组有机质的影响,为进一步认识森林土壤有机质及森林管理提供科学依据㊂1㊀试验地概况研究区位于武夷山国家自然保护区(27ʎ33ᶄ 27ʎ54ᶄN㊁117ʎ27ᶄ 117ʎ51ᶄE),地处福建省西北部,总面积99975hm2,拥有世界同纬度带现存面积最大㊁保存最完整的中亚热带常绿阔叶林㊂区内动植物资源丰富,森林覆盖率为96.3%㊂境内以黄岗山为主峰,海拔2158m,植被垂直带谱分布完整,沿海拔植被带依次为常绿阔叶林㊁针叶林㊁亚高山矮林和高山草甸,属中亚热带季风气候,年平均气温垂直变化为19.2 8.5ħ,降水量为1600 3303mm,年平均相对湿度78% 84%,无霜期253 272d㊂依据植被类型和海拔选择黄岗山主峰东南坡的常绿阔叶林(Evergreenbroadleafforest,EBF)㊁针阔混交林(Mixedbroadleaf⁃coniferforest,BCF)和针叶林(Coniferousforest,CF)作为研究对象㊂常绿阔叶林乔木层主要为米槠(Castanopsiscarlesii)㊁甜槠(Castanopsiseyrei),林冠较高,郁闭度较大㊂针阔混交林乔木层主要为黄山松(Pinustanwanensis)㊁木荷(Schimasuperba),下层以肿节少穗竹(Oligostachyumoedogonatum)为主,土层较厚(40cm左右),表层细根较多,地表枯枝落叶较厚(3 5cm)㊂针叶林乔木层主要为黄山松,灌木层的植被较少㊂样地基本情况见表1㊂表1㊀研究样地概况Table1㊀Overviewofresearchsampleplots样地Sampleplots海拔Altitude/m年均温Annualmeantemperature/ħ年均降水Annualaverageprecipitation/mm坡度Slope土壤类型Soiltype年凋落量Annuallitterfall/(g/m2)细根生物量Finerootbiomass/(g/m2)树高Treeheight/m胸径DBH/cm密度Standdensity/(棵/hm2)常绿阔叶林(EBF)60017.62374.2东南26ʎ山地红壤616.7±44.2197.8±54.610.312.01588针阔混交林(BCF)100015.82671.0东南24ʎ山地黄壤628.1±73.6625.8±68.613.014.61425针叶林(CF)140014.23487.3东南31ʎ山地黄壤559.3±64.9140.8±55.217.225.8451㊀㊀EBF:常绿阔叶林Evergreenbroadleafforest;BCF:针阔混交林Mixedbroadleaf⁃coniferforest;CF:针叶林Coniferousforest2㊀研究方法2.1㊀样品采集2016年11月分别在三个海拔设置5个20mˑ20m的标准样方,共15个㊂2017年10月在每个样方内使用内径为2cm的土钻 S 型随机㊁多点取表层0 5cm和5 10cm土样,分别混合,每个海拔土样5个重复,共30个㊂随后迅速将土壤样品用内含冰袋的保温箱保存,带回实验室处理㊂在室内,挑走土壤中的细根和石块,过2mm土壤筛混合均匀装袋放入4ħ冰箱保存待分析,并收集土壤中的细根,洗净烘干,挑出土壤中<2mm的细根,计算细根生物量㊂每月从设置的凋落物框中收集凋落物并计算年凋落量㊂2.2㊀实验方法土壤轻组和重组有机质的分离采用相对密度分组方法[18]㊂将10.00g风干土样放在100mL的塑料离心管中,加入50mLNaI溶液(密度1.7g/cm3),盖紧手动摇晃混匀,并在往复震荡机上震荡180min,震速1min往复250次㊂分散后的悬浮液以转速4000rpm离心20min㊂离心后的上层液通过滤纸抽滤,使轻组物质全部过滤在滤纸上㊂在剩余的重组残留物中加入25 30mLNaI,用涡旋仪将离心后聚在底部的土样,振散混合,再次离心并抽滤,重复上述步骤直至没有可见的轻组物质㊂分离出来的轻组物质用去离子水进行多次冲洗,彻底淋洗掉残留的NaI溶液,然后将滤纸上的轻组物质洗到预先称重的小烧杯中,在60ħ烘箱中烘干,获得轻组物质的干质量㊂用玛瑙研钵将烘干后的轻组物质磨碎,并过100目筛㊂用碳氮元素分析仪(ElementarVarioELIII,Germany)测定轻组碳氮含量㊂土壤微生物生物量碳(MBC)用氯仿熏蒸 K2SO4浸提法测定[19]㊂土壤可溶性有机碳(DOC)使用总有机碳分析仪TOC-VCPN测定㊂土壤容重使用环刀法测定㊂2.3㊀数据处理与分析表层土壤特定深度的土壤有机碳和总氮储量计算方法如下:S=CˑBˑDˑ1-G()ː10其中,S为土壤有机碳(SOC)或总氮(TN)储量(t/hm2),C为SOC(或TN)含量(g/kg),B为土壤密度(g/cm3),D为土层深度(cm),G为直径﹥2mm的石砾所占的体积比例(%)㊂运用Excel2013和SPSS22.0软件对数据进行处理分析㊂单因素方程分析(one-wayANOVA)和LSD多重比较法对不同数据间进行差异性比较(P<0.05),Pearson进行相关分析,Origin9.0软件制图㊂所有数据均为5次重复的平均值㊂结果为平均值ʃ标准误差㊂3㊀结果与分析3.1㊀不同森林生态系统表层土壤轻组含量三种林分表层0 5cm土壤的轻组含量具有显著差异(P<0.05),其中针阔混交林最大,常绿阔叶林最7126㊀17期㊀㊀㊀黄桥明㊀等:武夷山不同海拔森林表层土壤轻组有机质特征㊀小;针阔混交林分别是针叶林的2.6倍㊁常绿阔叶林的10.7倍(图1)㊂5 10cm土层土壤轻组有机质含量的变化趋势与0 5cm土层基本一致,但针叶林和常绿阔叶林无显著差异,并且不同林分间的差异缩小㊂各林分0 5cm土层轻组含量均显著高于5 10cm土层㊂图1㊀不同海拔表层土壤轻组有机质含量㊀Fig.1㊀Lightfractionorganicmattercontentsinsurfacesoilindifferentstands不同字母表示同一土层,不同林分间差异显著(P<0.05)3.2㊀不同森林生态系统表层土壤轻组碳氮含量0 5cm土层不同林分轻组的碳含量(LFC)和SOC含量变化规律均为:针阔混交林﹥针叶林﹥常绿阔叶林(P<0.05)(表2),针阔混交林的轻组的碳含量比针叶林和常绿阔叶林的分别高18.0%和27.6%,SOC含量分别高22.3%和172.4%㊂在5 10cm土层,针阔混交林的轻组的碳含量显著高于针叶林和常绿阔叶林,针叶林和常绿阔叶林之间无显著差异(P>0.05),而SOC含量针叶林显著高于针阔混交林和常绿阔叶林,针叶林和常绿阔叶林之间无显著差异(P>0.05)㊂总体上,表层土壤(0 10cm)轻组的平均碳含量针阔混交林较高,SOC则由高海拔向低海拔降低,针叶林与针阔混交林之间无显著差异(P>0.05)㊂在0 5cm土层,轻组的氮含量(LFN)变化规律均为:针阔混交林﹥针叶林﹥常绿阔叶林,但林分间的差异不显著(P>0.05)㊂针叶林和针阔混交林土壤TN含量显著高于常绿阔叶林(P<0.05),分别高出108.3%和86.9%㊂在5 10cm土层,轻组的氮含量林分之间无显著差异(P>0.05),而TN含量针叶林海拔显著高于针阔混交林和常绿阔叶林(P<0.05),分别高出83.6%和72.5%,总体上,表层土壤(0 10cm)轻组的平均氮含量针叶林较高,但林分间没有显著差异(P>0.05),TN则由高海拔向低海拔降低,针阔混交林与常绿阔叶林之间无显著差异(P>0.05)㊂在所有土层中,轻组CʒN比土壤CʒN大,针阔混交林轻组CʒN和土壤CʒN均大于其他海拔㊂表2㊀不同森林表层土壤轻组碳氮含量Table2㊀Lightfractioncarbon(LFC)andnitrogen(LFN)insurfacesoilindifferentstands土层Layer/cm森林类型Foresttype轻组碳LFC/(g/kgLF)轻组氮LFN/(g/kgLF)有机碳SOC/(g/kg土)总氮TN/(g/kg土)轻组LFCʒN土壤SoilCʒN0 5CF329.6±9.5b12.7±1.9a72.6±14.5b4.29±0.90a26.38±3.22a16.92±0.33bBCF388.8±9.6a13.1±2.1a88.8±12.0a3.85±0.61a28.93±3.74a23.22±2.40aEBF304.7±10.8c11.1±0.7a32.6±5.9c2.06±0.35b27.54±1.51a15.84±0.23b5 10CF323.5±23.0b10.9±1.6a40.0±15.4a2.57±0.92a30.08±4.30b15.45±0.90bBCF370.5±15.3a8.7±1.6a26.3±8.72b1.40±0.35b40.00±4.93a18.54±1.79aEBF304.9±30.5b9.3±0.5a22.7±2.1b1.49±0.17b32.87±4.00b15.22±0.53b0 10CF325.7±16.3b11.6±1.5a51.9±14.1a3.20±0.85a28.49±3.42b16.21±0.51bBCF372.6±16.1a10.1±1.8a44.4±8.2a2.11±0.39b37.99±7.44a21.08±1.52aEBF305.0±18.0b10.1±0.4a27.0±2.7b1.74±0.17b30.29±2.11b15.54±0.35b㊀㊀0 10cm土层的三种林分的各项值为对应林分0 5cm与5 10cm土层的值的加权平均数,权重为对应土层的土壤容重;不同小写字母表示同一土层不同海拔间差异显著(P<0.05)3.3㊀不同森林生态系统表层土壤碳氮储量变化在0 5cm土层中,3种林分的轻组有机碳储量(LFOC)具有显著差异(P<0.05),针阔混交林最高(达到8126㊀生㊀态㊀学㊀报㊀㊀㊀40卷㊀4.7t/hm2),分别为针叶林和常绿阔叶林海拔的2.0倍和5.7倍(表3)㊂SOC储量针叶林显著高于针阔混交林和常绿阔叶林,针阔混交林和常绿阔叶林之间无显著差异(P>0.05)㊂5 10cm土层,针阔混交林的轻组有机碳储量显著高于针叶林和常绿阔叶林,针叶林和常绿阔叶林之间无显著差异(P>0.05)㊂SOC储量变化规律均:为针叶林﹥常绿阔叶林﹥针阔混交林,各林分之间无显著差异(P>0.05)㊂总体上,表层土壤(0 10cm)轻组有机碳储量针阔混交林显著高于针叶林和常绿阔叶林,SOC储量为针叶林﹥针阔混交林﹥常绿阔叶林,针阔混交林和常绿阔叶林之间无显著差异(P>0.05)㊂所有土层中,轻组有机碳储量占总有机碳储量的比重较小,针阔混交林的轻组有机碳储量占比值最高(P<0.05)㊂在0 5cm土层,不同林分轻组有机氮储量(LFON)变化规律为:针阔混交林﹥针叶林﹥常绿阔叶林(P<0.05),针阔混交林分别为针叶林和常绿阔叶林的1.9倍和5.7倍(表3)㊂针叶林土壤TN储量显著高于针阔混交林和常绿阔叶林,针阔混交林和常绿阔叶林之间无显著差异(P>0.05)㊂而在5 10cm土层LFON储量林分间的差异不显著(P>0.05),TN储量与0 5cm变化趋势一致㊂总体上,表层土壤(0 10cm)LFON储量与LFOC储量沿海拔的变化趋势一致㊂各林分土壤TN储量变化趋势表现为针叶林﹥常绿阔叶林﹥针阔混交林㊂所有土层中,轻组有机质氮储量占总氮储量的比重与轻组有机碳储量占总有机碳储量的比重规律类似㊂表3㊀不同森林表层土壤轻组有机碳氮储量及其所占总有机碳与总氮储量的比例Table3㊀Lightfractionorganiccarbon(LFOC)andnitrogen(LFON)storagesanditsratiooftotalorganiccarbonandnitrogenstorageinsurfacesoilindifferentstands土层Layer/cm森林类型Foresttype轻组有机碳LFOC/(t/hm2)轻组有机氮LFON/(t/hm2)有机碳SOC/(t/hm2)总氮TN/(t/hm2)LFOC/SOC/%LFON/TN/%0 5CF2.34ʃ1.02b0.09ʃ0.05b19.49ʃ5.34a1.16ʃ0.33a11.58ʃ2.20b7.64ʃ2.30bBCF4.70ʃ1.26a0.17ʃ0.06a14.49ʃ1.94b0.65ʃ0.12b32.61ʃ8.02a26.54ʃ7.50aEBF0.82ʃ0.35c0.03ʃ0.01c12.17ʃ3.30b0.77ʃ0.20b6.58ʃ1.64b3.8ʃ0.99b5 10CF0.56ʃ0.16b0.02ʃ0.01a13.62ʃ4.76a1.05ʃ0.44a5.66ʃ2.96b3.1ʃ2.13bBCF1.28ʃ0.35a0.03ʃ0.01a10.20ʃ2.04a0.54ʃ0.07b12.54ʃ2.69a5.47ʃ1.66aEBF0.61ʃ0.28b0.02ʃ0.01a10.87ʃ0.51a0.71ʃ0.05b5.56ʃ2.34b2.7ʃ1.54b0 10∗CF2.91ʃ1.02b0.11ʃ0.05b33.11ʃ9.13a2.21ʃ0.75a8.66ʃ1.12b4.92ʃ0.66bBCF5.98ʃ1.60a0.20ʃ0.07a24.69ʃ3.63b1.19ʃ0.18b24.30ʃ5.78a16.89ʃ4.49aEBF1.43ʃ0.60b0.05ʃ0.02b23.05ʃ3.60b1.48ʃ0.22b6.03ʃ1.64b3.24ʃ1.05b㊀㊀0 10cm土层的三种林分各项值为对应海拔0 5cm与5 10cm土层平均值的和3.4㊀土壤轻组有机质碳氮储量的影响因子分析如表4所示,表层土壤轻组有机质碳储量(LFOC)与TN含量㊁DOC含量呈显著正相关关系(P<0.05),与SOC含量㊁MBC含量㊁粉粒含量呈极显著正相关关系(P<0.01),与容重呈极显著的负相关关系(P<0.01)㊂轻组有机质氮储量(LFON)与TN含量㊁DOC含量具有显著相关关系(P<0.05),与容重呈显著的负相关关系(P<0.05),与SOC含量㊁MBC含量㊁粉粒含量呈极显著正相关关系(P<0.01),如表5所示,LFOC和LFON与细根生物量呈极显著正相关关系(P<0.01),而与年凋落物量㊁树高㊁胸径密度没有相关关系(P>0.05)㊂表4㊀表层土壤轻组有机质碳氮储量与土壤理化因子之间的Pearson相关系数Table4㊀PearsoncorrelationcoefficientsbetweenLFOCandLFONstoragesandsoilphysicochemicalfactors有机碳SOC总氮TN可溶性有机碳DOC微生物生物量碳MBC容重Bulkdensity土壤全磷TP砂粒Sand粉粒Silt黏粒ClayLFOC0.766∗∗0.548∗0.640∗0.663∗∗-0.676∗∗-0.148-0.3060.701∗∗-0.499LFON0.737∗∗0.572∗0.620∗0.680∗∗-0.606∗-0.214-0.3310.675∗∗-0.426㊀㊀∗和∗∗分别表示在P<0.05和P<0.01水平上显著相关9126㊀17期㊀㊀㊀黄桥明㊀等:武夷山不同海拔森林表层土壤轻组有机质特征㊀0226㊀生㊀态㊀学㊀报㊀㊀㊀40卷㊀表5㊀表层土壤轻组有机质碳氮储量与林分因子之间的Pearson相关系数Table5㊀PearsoncorrelationcoefficientsbetweenLFOCandLFONstoragesandtheirstandfactors年凋落量StanddensityTreeheight密度Annuallitterfall细根生物量Finerootbiomass胸径DBH树高LFOC-0.0270.766∗∗0.0630.323-0.023LFON-0.0810.697∗∗0.1270.386-0.0874㊀讨论4.1㊀不同森林类型土壤轻组有机质的变化本研究表明,武夷山森林土壤轻组有机质含量在不同林分中的分布不同(图1),其中针阔混交林含量显著高于针叶林和常绿阔叶林(P<0.05),轻组有机碳含量与的变化与其一致(表2)㊂轻组有机氮的含量各林分间无显著差异㊂其他研究也发现类似的结果,郭璐璐[20]等发现川西贡嘎山针阔混交林表层土壤LFC含量均显著高于常绿落叶阔叶林和暗针叶林㊂这些研究的不同可能是微生物分解和利用输入土壤中的植物残体的碳氮元素的速率和程度不同㊂本研究发现,三种林分轻组有机碳㊁氮储量均表现出针阔混交林高于其余两种林分(表3)㊂上述结果表明不同树种组成显著影响轻组有机质的变化㊂0 10cm土壤有机碳和总氮含量及储量大体沿海拔的升高而降低㊂说明气候对有机碳和总氮积累具有重要作用㊂这也从侧面说明轻组有机碳比土壤有机碳对环境的响应更为敏感和复杂㊂4.2㊀影响森林土壤轻组有机质变化的因素气候是森林土壤轻组有机质变化的主要影响因素㊂因为气温较低时,微生物活性低,不同分解程度的动植物残体㊁木质素等不能及时矿化分解,导致大量有机物质积累,进而使轻组含量较高[15,20]㊂Song[21]等研究表明,降水量的增加刺激了土壤LFC的增加,而增温降低了土壤LFC含量㊂所以气候寒冷㊁干燥的条件有利于轻组有机质的积累[22]㊂本研究结果也表现出这种普遍的模式,高海拔针叶林分解较慢,轻组有机质含量显著高于低海拔阔叶林(图1)㊂未来气候变暖可能影响不同海拔的水热条件,导致植物生长习性及生物量变化[23],甚至整个海拔梯度的林线上移和森林林型的变化[24],从而影响土壤轻组有机质的分布模式㊂赵华晨[25]等研究表明长白山阔叶红松林和邻近杨桦次生林间轻组有机碳㊁氮含量与储量无显著差异㊂这反映了气候的主导作用超过了林分性质的差异㊂Six[26]等研究发现表层土壤轻组有机质主要依赖于植被凋落物和细根输入㊂而凋落物和细根的质量和数量与森林类型十分密切㊂相关分析表明,武夷山三种森林类型中,轻组碳储量与森林年凋落物量没有显著关系(P>0.05),而与细根生物量有显著关系(P<0.05)(表5),并且1000m海拔针阔混交林地下细根生物量显著大于其余两个海拔(P<0.05)(表1)㊂这说明轻组有机碳储量大小可能受不同森林类型地下细根的影响㊂而且1000m海拔为针阔混交林以黄山松和木荷为主,木荷细根密集,主要分布在表层土壤中[27]㊂Sun[28]等研究6年的一级根和凋落叶分解实验发现,一级根的分解速度比凋落物慢,所以植被细根可能成为土壤轻组的重要来源[29⁃30]㊂而Boone在美国威斯康辛州两个栎树林研究凋落物和根对轻组的相对贡献时认为地上凋落物是土壤轻组的主要来源[31]㊂这可能是不同森林类型凋落物和细根的性质不同,对轻组的作用和贡献也不同㊂本研究发现,LFOC与MBC之间存在显著正相关性(P<0.05)(表4),这与相关学者的研究结果一致[15,17,32]㊂可能是这些部分分解的植物残体为微生物活动提供丰富的营养物质,促进了微生物的生长繁殖,微生物生物量随之增加[33⁃34]㊂而孙力[35]等在天山森林的研究表明LFOC与MBC呈负相关关系㊂这些研究表明不同森林类型对轻组形成的作用机制具有不同的模式㊂在轻组的形成过程中,土壤菌根真菌具有促进作用㊂叶思源[36]等研究发现接种外生菌根真菌提高了马尾松林土壤轻组有机碳含量㊂原因可能是根际微生物群落形成的有机碳库效率更高,积累更多[37]㊂这表明了地下细根与微生物的共同作用对轻组有机质的形成具有重要影响㊂所以森林类型能通过细根和与之相关的微生物群落,影响轻组有机质的形成与转换㊂由于木荷同时具有外生菌根和内生菌根[38]㊂因此黄山松与木荷混交林可能更有利于轻组有机质的形成㊂今后可着重加强菌根对森林土壤轻组有机质的作用机制的研究㊂轻组有机质受海拔高度的影响未达到显著水平(P>0.05),表明轻组有机质受其他因素的作用超过了海拔因素的影响㊂轻组有机质的形成转换较为复杂,模式多变㊂总体上,气候条件㊁细根数量与性质和微生物作用是影响轻组有机质的重要因素㊂虽然轻组有机质所占比例较小,对短时间内土壤碳氮总储量的影响较小,但因其不稳定性,易周转性与高碳氮比,使其能敏感的对气候变化与人类干扰做出反应[39],从而对森林生态碳氮循环具有重要影响㊂在全球变暖的背景下,对不同海拔森林土壤轻组有机质的变化模式的相关研究具有一定的现实意义㊂5㊀结论武夷山森林土壤轻组有机质变化表现为:针阔混交林的轻组有机质含量及其碳氮储量,显著高于针叶林与阔叶林(P<0.05)㊂SOC与土壤TN含量及储量随海拔降低而减小,但海拔差异不显著(P>0.05)㊂表层土壤轻组有机质碳氮储量与SOC㊁DOC㊁MBC含量和细根生物量具有显著相关关系(P<0.05),而与年凋落物量无关(P>0.05)㊂地下细根可能是土壤轻组有机质的重要来源㊂参考文献(References):[1]㊀DingG,NovakJM,AmarasiriwardenaD,HuntPG,XingB.Soilorganicmattercharacteristicsasaffectedbytillagemanagement.SoilScienceSocietyofAmericaJournal,2002,66(2):421⁃429.[2]㊀张勇,庞学勇,包维楷,尤琛,汤浩茹,胡庭兴.土壤有机质及其研究方法综述.世界科技研究与发展,2005,27(5):72⁃78.[3]㊀谢锦升,杨玉盛,解明曙,杨少红,杨智杰.土壤轻组有机质研究进展.福建林学院学报,2006,26(3):281⁃288.[4]㊀JiangR,GuninaA,QuD,KuzyakovY,YuYJ,HatanoR,FrimpongKA,LiM.Afforestationofloesssoils:oldandneworganiccarboninaggregatesanddensityfractions.CATENA,2019,177:49⁃56.[5]㊀HaynesRJ.LabileorganicmatterasanindicatoroforganicmatterqualityinarableandpastoralsoilsinNewZealand.SoilBiologyandBiochemistry,2000,32(2):211⁃219.[6]㊀BlairGJ,LefroyRDB,LisleL.Soilcarbonfractionsbasedontheirdegreeofoxidation,andthedevelopmentofacarbonmanagementindexforagriculturalsystems.AustralianJournalofAgriculturalResearch,1995,46(7):1459⁃1466.[7]㊀王琳.长期保护性耕作对黄绵土总有机碳及其组分动态的影响[D].兰州:甘肃农业大学,2013.[8]㊀焦欢,李廷亮,高继伟,李彦,何冰,李顺.培肥措施对复垦土壤轻重组有机碳氮的影响.水土保持学报,2018,32(5):208⁃213,221⁃221.[9]㊀胡尧,李懿,侯雨乐.岷江流域不同土地利用方式对土壤有机碳组分及酶活性的影响.生态环境学报,2018,27(9):1617⁃1624.[10]㊀姜霞,王进,李丛瑞,戴晓勇,张贵云,刘兰.黔中地区3种林分土壤轻组有机碳含量研究.江苏农业科学,2013,41(2):359⁃361.[11]㊀程彩芳,李正才,周君刚,吴亚丛,赵志霞,孙娇娇.北亚热带地区退化灌木林改造为人工阔叶林后土壤活性碳库的变化.林业科学研究,2015,28(1):101⁃108.[12]㊀陈小花.海南文昌滨海台地不同森林类型土壤碳储存特征研究[D].海口:海南大学,2015.[13]㊀李小平.川南三种林地土壤有机碳及其组分研究[D].雅安:四川农业大学,2012.[14]㊀李菊,王琴,孙辉.海拔梯度对川西高寒土壤轻组分有机碳动态影响研究.水土保持研究,2015,22(1):51⁃55.[15]㊀宫立,刘国华,李宗善,叶鑫,王浩.川西卧龙岷江冷杉林土壤有机碳组分与氮素关系随海拔梯度的变化特征.生态学报,2017,37(14):4696⁃4705.[16]㊀秦纪洪,王琴,孙辉.川西亚高山⁃高山土壤表层有机碳及活性组分沿海拔梯度的变化.生态学报,2013,33(18):5858⁃5864.[17]㊀马延虎,刘育红,魏卫东.冻融作用对退化高寒草甸土壤有机碳及组分的影响.现代农业科技,2018,(20):175⁃176.[18]㊀JanzenHH,CampbellCA,BrandtSA,LafondGP,Townley⁃SmithL.Light⁃fractionorganicmatterinsoilsfromlong⁃termcroprotations.SoilScienceSocietyofAmericaJournal,1992,56(6):1799⁃1806.[19]㊀VanceED,BrookesPC,JenkinsonDS.AnextractionmethodformeasuringsoilmicrobialbiomassC.SoilBiologyandBiochemistry,1987,19(6):703⁃707.[20]㊀郭璐璐,李安迪,商宏莉,孙守琴.川西贡嘎山不同森林生态系统土壤有机碳垂直分布与组成特征.中国农业气象,2018,39(10):636⁃643.1226㊀17期㊀㊀㊀黄桥明㊀等:武夷山不同海拔森林表层土壤轻组有机质特征㊀2226㊀生㊀态㊀学㊀报㊀㊀㊀40卷㊀[21]㊀SongB,NiuSL,ZhangZ,YangHJ,LiLH,WanSQ.Lightandheavyfractionsofsoilorganicmatterinresponsetoclimatewarmingandincreasedprecipitationinatemperatesteppe.PLoSOne,2012,7(3)e33217.[22]㊀秦纪洪,武艳镯,孙辉,马丽红.低温季节西南亚高山森林土壤轻组分有机碳动态.土壤,2012,44(3):413⁃420.[23]㊀李晓杰,刘小飞,林成芳,陈仕东,熊德成,林伟盛,胥超,谢锦升,杨玉盛.土壤增温调节中亚热带森林更新初期植物生物量分配格局.生态学报,2017,37(1):25⁃34.[24]㊀严力蛟,杨伟康,林国俊,董萍.气候变暖对森林生态系统的影响.热带地理,2013,33(5):621⁃627.[25]㊀赵华晨,高菲,李斯雯,高雷,王明哲,崔晓阳.长白山阔叶红松林和杨桦次生林土壤有机碳氮的协同积累特征.应用生态学报,2019,30(5):1615⁃1624.[26]㊀SixJ,ConantRT,PaulEA,PaustianK.Stabilizationmechanismsofsoilorganicmatter:implicationsforC⁃saturationofsoils.PlantandSoil,2002,241(2):155⁃176.[27]㊀黄文超,黄丽莉.马尾松⁃木荷混交造林效果的调查研究.林业科学研究,2004,17(3):316⁃320.[28]㊀SunT,HobbieSE,BergB,ZhangHG,WangQK,WangZW,HättenschwilerS.Contrastingdynamicsandtraitcontrolsinfirst⁃orderrootcomparedwithleaflitterdecomposition.ProceedingsoftheNationalAcademyofSciencesoftheUnitedStatesofAmerica,2018,115(41):10392⁃10397.[29]㊀黄小娟,郝庆菊,吴艳.紫色水稻土轻组有机质的季节动态研究.中国生态农业学报,2012,20(12):1579⁃1585.[30]㊀许延昭,马维伟,李广,吴江琪,孙文颖.尕海湿地植被退化过程中土壤轻重组有机碳动态变化特征.水土保持学报,2018,32(3):205⁃211.[31]㊀BooneRD.Light⁃fractionsoilorganicmatter:originandcontributiontonetnitrogenmineralization.SoilBiologyandBiochemistry,1994,26(11):1459⁃1468.[32]㊀裴隆翠,陈月明,张鑫,陈祥伟.红松人工林植被恢复对土壤活性有机碳组分影响的时效性.东北林业大学学报,2019,47(6):21⁃25.[33]㊀严海元,辜夕容,申鸿.森林凋落物的微生物分解.生态学杂志,2010,29(9):1827⁃1835.[34]㊀陈苏,谢建坤,黄文新,陈登云,彭晓剑,付学琴. 南丰蜜橘 园生草对土壤有机碳及其组分的影响.果树学报,2018,35(3):285⁃292.[35]㊀孙力.天山森林不同植被类型土壤有机碳组分动态[D].乌鲁木齐:新疆大学,2018.[36]㊀叶思源,陈展,曹吉鑫,尚鹤.模拟酸雨和接种外生菌根真菌对马尾松土壤养分㊁土壤团聚体及有机碳组分的影响.生态学杂志,2019,38(4):1141⁃1148.[37]㊀SokolNW,BradfordMA.Microbialformationofstablesoilcarbonismoreefficientfrombelowgroundthanabovegroundinput.NatureGeoscience,2019,12(1):46⁃53.[38]㊀弓明钦,陈应龙,仲崇禄.菌根研究及应用.北京:中国林业出版社,1997.[39]㊀MayerS,KolblA,VölkelJ,Kogel⁃KnabnerI.Organicmatterintemperatecultivatedfloodplainsoils:lightfractionshighlycontributetosubsoilorganiccarbon.Geoderma,2019,337(1):679⁃690.。

土壤有机碳作为土壤中较为活跃的土壤组分,对土壤生产力和全球碳循环影响重大。

全球土壤有机碳库达1.5×103-2.0×103Pg,约是陆地生物量的2.5倍,是大气碳库的3倍[1];土壤每年排出的CO2约为耗能燃烧释放量的10倍[2],与大气交换的土壤有机碳大约占陆地表层生态系统碳储量的2/3[3]。

因此,即使土壤有机碳库发生微小的变化,也会对全球的碳平衡产生重大的影响[1]。

增加土壤有机碳,不仅可以使退化土壤得到恢复、增加土壤肥力,提高作物生产力[4],还可以作为有效的、具有中长期利益的CO2减排廉价途径,为研制和开发工业可替代能源赢得宝贵的时间[5]。

Lal在Science发表文章,论述了土壤碳固定对全球气候变化与食物安全的影响,认为可以通过退化土地恢复、免耕、改进放牧管理、生产能源植物等途径增加土壤固定碳的能力,退化农田每增加1吨有机碳,即可相应增加20-40kg/ha的小麦(Triticum aestivum L.)产量、10-20kg/ha的玉米((Zea mays L.)产量和0.5-1kg/ha的豇豆(Vigna unguiculata L.)产量;不仅如此,每年有机碳的增加还能抵消由化石燃料释放的0.4-1.2Pg碳,从而减缓全球气候变化的负面影响,增加食物安全[4]。

因此,研究不同的耕作制度对提高土壤碳收集能力的影响对于缓解气候变化趋势与全球食物安全都具有十分积极的意义。

1.土壤有机碳及其组分耕作制度在短期内不大可能改变对土壤有机碳带来可观察到的变化,尤其是重组碳。

相反,有机碳的活性部分对耕作制度的改变相对敏感[12],可明显反映外界环境因子变化和人为活动对土壤有机碳的影响。

因此,各国学者就将研究重点集中在对外界因素非常敏感、周转速度较快的土壤有机碳活性组分上。

土壤活性有机碳一般是指在一定的时空条件下,受环境条件影响强烈、易氧化分解、对植物和微生物活性比较高的那一部分土壤碳素。

轻重组有机碳测定方法

轻重组有机碳测定是一种常用的分析方法,用于确定样品中有机碳的含量。

下面是一种常见的轻重组有机碳测定方法的步骤:

1. 准备样品:收集需要测试的样品,如土壤、水体或废弃物等,并将其适当地处理和制备成适合测试的形式。

2. 采集轻组和重组样品:根据需要,将样品分为轻组和重组两部分。

轻组是指样品中分子量较低的有机物,如溶解性有机碳,而重组则是指分子量较高的有机物,如颗粒态有机碳。

3. 进行烧蚀:将轻组样品和重组样品分别放入高温炉中进行烧蚀。

烧蚀过程中,有机物会被完全氧化为二氧化碳(CO2)。

4. CO2的收集:通过适当的装置将产生的CO2从炉中收集起来。

可以使用吸收剂或其他收集装置来捕获CO2。

5. CO2的测定:收集到的CO2可以使用各种分析方法进行测定。

常见的方法包括红外光谱法、气相色谱法和质谱法等。

这些方法可以确定CO2的浓度,从而推算出样品中有机碳的含量。

需要注意的是,轻重组有机碳测定方法可以根据实际需要进行一些微调和改变。

具体的步骤和操作条件可能会因不同的实验室和研究要求而有所不同。

一氧化碳气体检测技术方法解析一、微量一氧化碳气体检测技术方法解析目前测量微量一氧化碳气体的主要测量方式分为电化学传感器测量法、检定管测量法、气相色谱法、非分光红外测量法。

第一、电化学传感器测量法现阶段所使用的电化学传感器均来自德国、美国和英国,无论是哪个国家的产品和任何型号传感器,最小误差均为≤±5-10%F.S,即量程为300ppm的电化学传感器,误差为15-30ppm,误差大于空气中最大允许15ppm的范围。

电化学传感器通常存在三大问题,这三个问题严重影响了传感器的寿命和精度:1.感应器监测范围:电气化学感应器有一个固定的暴露能力范围。

在这个范围内,监测性能可靠。

超过监测范围的使用和感应器负荷超载,影响它的准确性,传感器也相应地时常处于饱和状态;气体浓度低于常规范围,会削弱反映的信号,加上环境噪声干扰,使仪器读数不准确,从而降低了仪器的准确性和分辨率。

2.待测气体交叉影响:电化学传感器运用通常的氧化还原反应产生电流的原理。

这一反应过程对很多气体是很普通的。

待测气体的交叉影响使检测结果不能反映检测气体的实际含量,检测结果失去科学价值和合理性。

例如环境中的H2\CO2\CL2\CH4\NO2等气体干扰值均在30ppm左右。

3. 传感器的寿命问题:电化学传感器均存在寿命因素,例如一氧化碳,最长寿命为空气中2年,基本在6个月后灵敏度就会不断的下降,需要通过反复的调试才能够维持使用。

综上所述,根据传感器本身误差及环境因素影响,电化学传感器对于几个ppm甚至几十个ppm的一氧化碳气体几乎没有有效地测量值,所以在环境气体复杂,微量一氧化碳气体浓度的情况下不建议使用。

第二、检定管检测法检测管的基本测定原理为线性比色法,即被测气体通过检定管与指示胶发生有色反应,形成变色层(变色柱),变色层的长度与被测气体的浓度成正比。

缺点为:1.需手动进行现场球胆采样分析,不能实现自动检测和自动控制。

2.需要肉眼观测,存在较大的误差。

大兴安岭白桦林和兴安落叶松林土壤活性有机碳动态特征Li Shuyang;Man Xiuling;Wei Hong【摘要】为探讨大兴安岭地区顶级植被和次生植被土壤活性有机碳库的差异,以兴安落叶松林与白桦林为研究对象,对其生长季内土壤活性有机碳质量分数及其分配比例进行研究.结果表明:不同森林类型土壤易氧化有机碳、轻组有机碳、颗粒有机碳质量分数均随土层深度增加递减.在土层深度(d)0<d≤5 cm、5 cm<d≤10 cm 的土层,兴安落叶松林土壤活性有机碳质量分数在生长季初、末期均高于白桦林.兴安落叶松林各活性有机碳质量分数呈生长季初、末期高,旺期低的特征,且不同土层生长季动态较为一致;白桦林各活性有机碳质量分数在8月较高.兴安落叶松林和白桦林土壤易氧化有机碳分配比例分别为7.76%~24.03%,10.56%~22.57%;轻组有机碳分配比例分别为11.38%~ 52.38%,10.88%~55.74%;颗粒有机碳分配比例分别为12.54%~52.77%,11.83%~53.05%.各活性有机碳间及其与土壤总有机碳、全氮、碳氮比均达到极显著相关(P<0.01),与pH呈显著负相关,兴安落叶松林各活性有机碳对土壤含水率的响应高于白桦林.在生长季末期,兴安落叶松林土壤各活性有机碳均存在积累的过程,而白桦林则不同;在生长季旺期,兴安落叶松林土壤各活性有机碳质量分数要低于白桦林,且分配比例也较白桦林低.可以认为,兴安落叶松林对土壤碳库的积累相比白桦林较好.【期刊名称】《东北林业大学学报》【年(卷),期】2018(046)012【总页数】7页(P64-70)【关键词】大兴安岭;兴安落叶松林;白桦林;土壤活性有机碳【作者】Li Shuyang;Man Xiuling;Wei Hong【作者单位】【正文语种】中文【中图分类】S714.2土壤活性有机碳是指在一定时空条件下受植物、微生物影响强烈,具有一定溶解性,在土壤中移动变化快,易氧化分解,易矿化,对植物及土壤微生物来说活性较高的碳组分[1],对土壤碳库平衡和土壤化学、生物化学肥力保持具有重要意义[2]。

应用生态学报2011年7月第22卷第7期Ch i nese Journa l of A pp lied E co logy,Ju.l2011,22(7):1921-1930土壤有机碳分组方法及其在农田生态系统研究中的应用*张国1曹志平1**胡婵娟2(1中国农业大学资源与环境学院,北京100193;2中国科学院生态环境研究中心城市与区域生态国家重点实验室,北京100085)摘要农田土壤有机碳成分复杂,活性有机碳对管理措施具有敏感性,而惰性有机碳具有固碳作用.碳分组技术主要包括物理技术、化学技术和生物学技术.物理分组的依据是密度、粒径大小和空间分布,可分离出有机碳的活性组分和惰性组分.化学分组基于土壤有机碳在各种提取剂中的溶解性、水解性和化学反应性从而分离出各种组分:溶解性有机碳是生物可代谢有机碳,包括有机酸、酚类和糖类等;酸水解方法可将有机碳分成活性和惰性成分;利用KM nO4模拟酶氧化可分离出活性碳和非活性碳.利用生物技术可测定出微生物生物量碳和潜在可矿化碳.在不同农田管理措施下,有机碳组分的化学组成和库容会发生不同变化,对土壤有机碳沉积速率产生不同影响.为了探明土壤有机碳组分与碳沉积之间的定性或定量关系,今后应该加强对各种分组方法的标准化研究,探索不同分组方法的整合应用,针对不同农田管理措施,总结出适合的有机碳分组方法或联合分组方法.关键词有机碳活性碳团聚体颗粒有机碳溶解性有机碳微生物生物量碳潜在可矿化碳文章编号1001-9332(2011)07-1921-10中图分类号S153.6文献标识码ASoil organic carbon fractionation m ethods and t he ir applications in far m land ecosyste m re-search:A revie w.Z HANG Guo1,C AO Zh-i p i n g1,HU Chan-j u an2(1College of Res ources andE nvironm ental Sciences,China Agricult u ral Universit y,B eijing100193,China;2StateK ey Labora-tory of Urban and R egionalE cology,R esearch C enter for E co-Environm ental Sciences,Ch i n ese Acad-e my of S ciences,B eijing100085,China).-Chin.J.App l.Ecol.,2011,22(7):1921-1930.A bstract:So il organ ic carbon is o f heterogeneity in co m ponents.The acti v e co m ponents are sens-itive to ag ricultura lm anage m en,t wh ile the inert co mponents play an i m po rtant ro le i n carbon fixa-tion.So il organic carbon fractionati o n m a i n l y incl u des physica,l che m ica,l and bio l o g ica l fractiona-tions.Physica l fracti o na ti o n is to separate t h e organic carbon into active and inert co m ponents basedon the density,partic l e size,and its spatia l d istri b u ti o n;che m ical fracti o nati o n is to separate theorgan ic carbon i n to vari o us co m ponents based on the so lubility,hydro lizab ility,and che m ica l reac-tiv ity o f o r gan ic carbon in a variety o f ex tracting agents.I n che m ical fractionation,the d i s so l v ed or-gan ic carbon is b i o-availab le,inc l u d i n g organ ic acids,pheno ls,and carbohydrates,and the acid-hydr o lyzed o r gan ic carbon can be d i v i d ed i n to active and i n ert organ ic car bons.S i m ulated enzy m aticox i d ati o n by usi n g KM nO4can separate organic car bon i n to active and non-active carbon.B i o log ica lfracti o nati o n can differentiate m icrob ial b i o m ass car bon and potential m i n era lizab le carbon.Underd ifferent far m land m anage m ent practices,the che m ical co mpositi o n and poo l capac ity of so il organiccarbon fractions w ill have d ifferent vari a ti o ns,g iv i n g d ifferent effects on so il qua lity.To identify thequalitative or quantitative relationsh i p s bet w een so il organic carbon co m ponents and carbon depos-ition,w e shou l d strengthen the standard izati o n study of various fractionation m ethods,exp l o re the i n-teg rated app lication of different fractionation m e t h ods,and su m up the most appropri a te o r gan ic car-*国家自然科学基金项目(30970536)资助.**通讯作者.E-m ai:l z h i p i ngc@2010-11-12收稿,2011-04-03接受.bon fractionation m ethod or the appropr i a te co m b i n ed fractionation m ethods for different far m land m anage m ent practices.K ey w ords:organic carbon;acti v e carbon;agg regate;particu late o r gan ic carbon;dissolved or gan-ic carbon;m icrob ial b i o m ass carbon;potentialm i n era lizable car bon.土壤是仅次于海洋和地质库的全球第三大碳库,其有机碳储量(1550G t)约是大气碳库(760G t)的2倍、植被碳库(560G t)的3倍,在全球碳循环中起着重要作用,其中农田土壤有机碳(so il o r gan ic carbon,SOC)占土壤总有机碳的10%(165Gt)[1-2].土壤有机碳是表征土壤质量的重要指标,有机碳的净消耗会造成土壤质量和生物力下降,同时加剧温室效应[1].因此,准确认识土壤有机碳动态变化是全球生态系统特别是农业生态系统保持可持续性发展的需要.土壤有机碳是土壤有机质的一种化学量度,有机质包括许多成分复杂的混合物,主要是尚未分解或正在分解的动植物残体、微生物体、根系分泌物、真菌菌丝和分解程度较高的腐殖质等[3].土壤有机碳由于背景值较高,对气候变化、土地管理措施和土地利用方式的反应表现出一定的滞后性,因此,在短期内很难检测出其发生的微小变化[4].研究发现,土壤有机碳中有一些组分对土地利用方式等因子变化的反应比总有机碳更敏感,这部分碳被称为活性有机碳(acti v e/lab ile organ ic carbon),可作为有机碳早期变化的指示物,而非活性有机碳则表征土壤长期积累和固碳能力.不同研究所获得的活性有机碳成分不同.Johns 和Skogley[5]研究表明,活性有机碳是能被微生物利用作为碳源和能源的有机物;B la ir等[6]研究指出,用KM nO4氧化法模拟微生物中酶分解所测得的有机碳可作为活性有机碳;W h itbread等[3]研究认为,活性有机碳包括植物残茬、根系分泌物、真菌菌丝等游离度较高的有机物.尽管目前不同研究应用的方法存在较大差异,但根据各类方法性质的差异及获得的组分差异,可以将这些方法划分为3类:物理技术、化学技术和生物学技术.物理分组或通过物理性质不同或破坏空间分布来获得不同稳定性的碳组分,可以增加对有机碳的物理保护认识,了解碳组分的物理性质差异;化学分组将不同化学性质(如溶解性、水解性和氧化性等)的碳组分分开,这些性质反映了有机碳被矿化利用的化学稳定性;生物学技术可以衡量有机碳被生物利用的可能性和容量.分组方法的应用在加深人们对有机碳的稳定性机制的认识方面具有重要作用.1物理技术土壤有机碳能被生物接触是分解的前提,因此,有机碳与不同粒径土粒的结合程度及在土壤团聚体内、外的分布都会影响其分解动态,这是物理分组的基础.可依据碳密度、粒径大小和空间分布进行物理分组.土壤在尽量保持原状条件下,通过不同手段[如崩解(干、湿筛,振荡)、分散(水中超声处理)、密度离心和沉降等]可分离出有机碳的活性组分和惰性组分.依据分离的碳组分不同可以将物理方法分为密度分组、粒径分组和联合分组.物理分组方法由于破坏性小而成为当前研究土壤有机碳组分的主流.111密度分组土壤轻组有机碳主要是新添加的、部分分解且未腐殖化的有机质,重组分碳是矿质吸附的腐殖化的有机质[7].将土壤在重液(116~210g#c m-3)中离心,浮在上面的组分所含有机碳为轻组碳,沉淀部分所含有机碳为重组碳.早期重液采用有机溶剂(如CC l4等),但考虑到卤代烃的毒性和易发生碳污染,现在常用无机盐的水溶液(如N aI等)进行密度分组.最近由于聚钨酸钠(SPT)可配制不同密度的重液而被广泛采用[7].一般分组常采用的密度为117g#c m-3,早期研究表明,在这个密度下能将正分解的植物残茬与绝大部分矿质-有机复合体、矿质颗粒分开[8].轻组碳主要包括动植物残体、微生物残骸、菌丝体和孢子等,是介于新鲜有机质和腐殖质间的中间碳库[9].重组碳是与矿物结合的有机碳,主要成分是腐殖质,分解程度较高,具有较低的C/N[10],是土壤有机碳的主要储存库.轻组碳化学成分包括单糖、多糖、半木质素等微生物易分解的底物,影响着半数以上的微生物和酶活性,分解速率为重组碳的2~ 11倍[11].W halen等[12]对全土、轻组土和重组土培养28d后,所有处理中重组碳的矿化率可以忽略,而轻组碳的矿化率从-013%升至312%,说明轻组碳更易矿化.翻耕促进有机碳的分解,导致轻组碳和重组碳1922应用生态学报22卷的含量减少,从下降速率来说,轻组碳快于重组碳,团聚体外的轻组碳快于团聚体内的轻组碳,农田实行免耕后轻组碳含量增加[13-14].秸秆还田也能促进轻组碳增加,秸秆混施效果比表施显著,原因可能是混施加快了秸秆与土壤的混合,促进土壤生物分解,提高了轻组碳含量[15-16].农田施肥(无论有机肥还是化肥)能增加有机碳含量,氮肥的长期施用使轻组碳增幅大于有机碳,但氮肥增施到一定程度,再增加就会导致轻组碳和有机碳含量下降[17],氮磷钾肥的均衡施用比盲目施用对增加轻组碳效果更显著,而有机肥和化肥混施效果更好,因为有机肥主要增加重组碳含量,而化肥主要增加轻组碳含量[18-19]. 112颗粒大小分组有机碳的团聚体分组和粒径分组都是依据组分的粒径差异,区别在于土壤崩解处理时前者采用湿筛和振荡分离方法获得水稳性团聚体,后者用湿筛、六偏磷酸钠或超声波进一步分散土壤,破裂大团聚体,获得更稳定的有机物-土粒复合体.11211团聚体分组自从T isdall和Oades[20]提出土壤团聚化影响碳周转的概念模型后,对团聚体的研究越来越多.团聚体的形成在土壤物理、化学和生物过程中起着重要作用,影响有机碳的长期稳定性.水稳性团聚体以250L m为界可分为大团聚体(>250L m)和微团聚体(<250L m),进一步可细分为4类(>2000L m,250~2000L m,53~250L m, <53L m).<20L m的微团聚体非常稳定,只有通过超声处理才能分解,而<2L m的微团聚体用超声处理也不能分解[21].微团聚体主要由有机-矿质复合体组成,大团聚体是由多糖、作物根系和微生物菌丝体粘结了许多微团聚体后形成的集合体[22].团聚体分组研究表明,土壤团聚体及其形成过程是影响有机碳长期稳定性的重要因素.团聚体对有机碳具有保护作用,表土中约90%有机碳位于团聚体内[23].温带土壤大团聚体中的有机碳浓度高于微团聚体,但由于前者的数量低于后者,有机碳数量仍主要分布在微团聚体中,70%存在于<53L m粉+粘粒-有机复合体中[24].大团聚体以物理保护为主,植物来源的有机碳较多,周转快且对管理措施较敏感,小粒径团聚体以化学保护为主(腐殖质为主,并与粘粒结合),难以分解,有利于长期保存[25].随着团聚体粒径的减小,有机碳的C/N 值从20减少到8,表明微团聚体中有机碳通常比大团聚体中有机碳存留时间长,处于较高的分解状态[26].农田免耕能减少土壤植物残茬的分解,为土壤动植物提供更好的生境,促进土壤团聚化,翻耕促使具有粘结微团聚体功能的有机碳的分解加快、碳含量较高的大团聚体减少、碳含量较低的微团聚体增加,降低了团聚体的稳定性,改变了其化学组成[27].外源有机物质的投入能为土壤提供新鲜有机物,增加微生物多糖,增强团聚体的稳定性.但由于不同的外源有机物具有不同的生化组成,因此,对团聚体稳定性的影响也不同,如与厩肥和秸秆相比,绿肥具有较低的C/N值和木质素含量,刚开始施入时反而刺激原来的有机碳分解[28].而且不同秸秆作用效果不同,将豆科残茬和谷物秸秆结合施入,前者对土壤团聚体增加有快速而显著的效果,后者可以维持新产生团聚体的长期稳定性[29].11212粒径分组粒径分组的基础是土壤有机碳与大小、矿质成分不同的土粒结合,导致有机碳的结构和功能不同.这种分组方法要求采用超声波分散或玻璃珠振荡等方法将土壤完全分散,Preger等[30]建议利用2次超声波分散土样:第1次采用60J#mL-1分散大团聚体,过筛(250L m)除去粗砂粒,第2次用400J#mL-1分散微团聚体.有机碳结合的土粒按大小分成粘粒(<2L m)、粉粒(2~ 20L m)和砂粒(20~2000L m),有时还区分出细粘粒(<012L m)[31].有机碳与砂粒的结合较弱且不形成复合体,主要包括腐解过程的动植物和微生物残体,其结构和组成与轻组碳相似且有很高的相关性;而粉粒大小的颗粒富含植物来源芳香族成分,粘粒大小的颗粒富含微生物产物但缺少植物残茬成分,两者分别与有机碳形成有机-无机复合体[32].有机碳的分解程度依砂粒、粉粒和粘粒的顺序逐渐增加,细粉粒组分和粗粘粒组分比其他组分更稳定[33].一般随粒径的减少,土粒结合碳占总碳的比例增大,分解程度加重,C/N值降低,碳含量变化速率变小.温带耕地土壤中,总有机碳的50%~75%与粘粒结合,其余20%~40%与粉粒结合,与砂粒结合比例<10%,且与砂粒一起分离得到的成分中接近40%是有机碳单体而不是有机矿质复合物[32].当有机碳变化时,一般情况下砂粒大小碳组分变化速率快于其他两种碳组分,如当森林转换成农田30a后,砂粒碳组分损失了70%,粘粒、粉粒碳组分只损失了20%[34],而当草地转换成农田20a后再换成草地115~31a后,砂粒碳组分含量比农田多366%~409%,增幅远大于粉粒和粘粒碳组分(分19237期张国等:土壤有机碳分组方法及其在农田生态系统研究中的应用别为237%和132%)[30],这说明砂粒碳组分属于易分解组分,土壤有机碳的保持能力取决于粘粒和粉粒含量,粘粒和粉粒的碳饱和程度和分解速率也决定了土壤积累新鲜有机碳的能力.113联合分组颗粒有机碳(particu late organic carbon)由相对粗大的非腐殖质化的不同分解阶段植物残体和微生物分解产物组成,具有比重小、C/N高、易被微生物分解等特点,与轻组碳的性质相似[35],但两者组分并不完全相同,核磁共振表明,颗粒有机碳具有更低的糖类和脂肪化合物含量、更低的C/N,包含更多分解更完全的植物残体[36].单独利用粒径(如>53L m)或将密度和粒径两种方法相结合可以分离颗粒有机碳[37].颗粒有机碳有两种存在形式:位于团聚体间的游离态(f P OM)和团聚体内的闭蓄态(oPOM),由于这两种颗粒有机碳在土壤中分布不同,导致有机碳的稳定性不同[38],后者的稳定性大于前者[7].同时颗粒有机碳特别是oPOM在团聚体中起粘结作用,很多团聚体围绕在新生成的颗粒有机碳周围所形成,增强了团聚体的稳定性[20].Golch i n等[38]研究发现,两种形式颗粒有机碳的化学结构存在差异,游离态比闭蓄态有更多的羰基(如碳水化合物)和更少的烷基(即长碳链,如脂类等),说明闭蓄态颗粒有机碳是在根分解时在团聚体内一起生成,而且耕作导致损失的碳库也正是这部分闭蓄态有机碳.Besnar d等[39]用13C 自然丰度技术比较了森林和农田土壤中的颗粒有机碳,结果表明,森林土壤游离态和闭蓄态颗粒碳在组成、形态和同位素特征上没有明显差异,森林颗粒碳的损失主要是游离态颗粒碳,而农田情况相反,除了两种颗粒有机碳有显著差异外,有机碳的损失主要是闭蓄态颗粒有机碳.Gregorich等[9]综述了65篇文章的研究结果表明,农业用地土壤中颗粒有机碳约占总有机碳的22%.T i e ssen和S te w art[40]研究发现,60a的连续耕作导致土壤总碳损失34%,颗粒有机碳减少65%.由于作物残茬的积累,免耕条件下土表的颗粒有机碳增加[41],土壤碳自然积累主要是闭蓄态颗粒有机碳的增加,而频繁耕作会破坏土壤大团聚体,导致闭蓄态形式碳库丧失保护[42].孟凡乔等[43]研究发现,河北曲周县草地变成农田后,原团聚体被破坏,新团聚体的形成速度降低,导致颗粒有机碳含量下降和分配比例改变,而农田免耕或秸秆还田有利于颗粒有机碳增加.颗粒有机碳稳定大团聚体是一个临时和动态过程,保持一定水平的大团聚体需要持续向土壤中添加有机物[44].施用化肥和有机肥能够促使颗粒有机碳增加,这是因为施肥措施提高了作物产量和根系分泌物含量[45],但不同肥料类型对颗粒有机碳的影响不同,这是因为有机肥如堆肥中85%的碳可归为颗粒有机碳,因此,施用堆肥削弱了颗粒有机碳作为养分短期变化指标的价值[46].2化学技术20世纪60年代以前,有机碳的研究主要集中于腐殖质类物质,通常采用酸碱溶解方法将腐殖质分为富里酸、胡敏酸和胡敏素,但这些组分对气候变化、植被类型和农业措施的响应不敏感,80年代以后逐渐被淡化[22].现在的化学分组是基于土壤有机碳组分在各种提取剂中的溶解性、水解性和化学反应性进行的,提取剂包括水、稀酸或氧化剂的水溶液等.211溶解性有机碳/水提取有机碳有机碳的溶解性是生物能有效利用的一个方面,采用不同的提取方法可以获得两种不同范围的溶解性有机碳:狭义的溶解性有机碳指通过渗漏计或吸杯来提取土壤溶液中能够通过014~016L m 孔径滤膜的有机碳成分,主要来自于土壤中的大孔隙;广义的溶解性有机碳或水提取有机碳(w ater-ex-tractable organ ic carbon)指用各种提取剂提取后过014~016L m孔径滤膜得到的有机碳,提取剂包括水(冷水、热水)、稀盐溶液(如K2SO4等),稀盐溶液可以破坏土壤表面的吸附平衡,使吸附在矿物颗粒表面的有机碳释放出来[47-48].土壤中所有可溶解的有机碳包括小分子物质如脂肪族有机酸、酚类、游离氨基酸、糖酸、糖类和复杂的腐殖质分子,主要来源于植物凋落物渗透液、土壤微小动物和根的分泌液等,是土壤微生物分解的活性底物,是有机碳中最易变的组分,也是矿化N、S 和P的基本来源[49].水提取有机碳是用新鲜土样加水或盐溶液破坏土壤结构提取的有机碳,步骤是:加水振荡提取、离心和滤膜过滤.与不通过滤膜相比,通过0145L m 滤膜获得的有机碳与土壤微生物活性的相关性增大[50].由于提取过程破坏了土壤结构,水提取有机碳包括土壤大孔隙和部分小孔隙中的溶解性有机碳[51].若用蒸馏水/去离子水或激烈振荡破坏土壤团聚体或采用风干土提取时,水提取有机碳甚至包1924应用生态学报22卷含活细胞的裂解物和从矿质解吸下来的有机碳[49].实验室培育试验表明,水提取碳与大部分土壤CO2呼吸呈显著正相关[52].农田自然湿度土壤中,溶解性有机碳(狭义)占总有机碳的011%~014%,含量一般在200m g#kg-1土范围内,浓度在0~70m g#L-1,水提取有机碳浓度为5~900m g#L-1[44,53].Linn和Doran[54]研究表明,常规翻耕方式下土壤表层的水提取有机碳含量比免耕小,而Gregor i c h等[55]的研究得出相反结果,原因是其在常规翻耕条件下添加秸秆,刺激了微生物降解残茬,因此,增加了水提取有机碳含量.田间条件下氮肥对溶解性有机碳/水提取有机碳的影响效果不一致,Chantigny[56]综述相关研究发现,许多研究具有不同甚至相反的结果,有的研究施氮肥甚至没有效应.土壤添加含可溶性有机物的物质如秸秆、畜肥和工业废弃物等,水提取有机碳含量显著增加,但这些物质分解很快,若是停止添加外源物质,水提取有机碳又返回到开始水平[57-58].长期定位试验表明,由于有机农业执行长期添加措施,土壤的水提取有机碳含量比常规农业增加11~1013kg#h m-2[56].212酸水解有机碳利用水解作用对有机碳分组一般采用酸水解(盐酸或硫酸),经水解作用的有机碳可分为活性和惰性有机碳,进而计算惰性指数、衡量惰性有机碳库大小,酸水解分组方法可预测有机碳的矿化[59].酸水解成分大部分是蛋白质、核酸和多糖,未水解成分主要是木质素、脂肪、蜡、树脂和软木脂等,半纤维素可用2%盐酸水解,但结晶纤维素只有80%硫酸才能水解[7].酸水解同时可将参与微团聚化的多价阳离子除去,使复合体或闭蓄态中的有机碳溶解.与盐酸相比,用硫酸水解有机碳组分易受矿质的影响[59].利用盐酸可提取30%~87%的土壤有机碳,而利用硫酸可提取22%~45%的有机碳[60-61].一般酸水解有机碳多于热水提取有机碳,稀释酸水解提取的糖类是热水提取糖类的5~16倍,约占土壤总糖类的65%~85%[62],但热水提取糖类与团聚体稳定性的相关性大于稀酸提取糖类[63].Paul等[64]研究表明,盐酸不能水解的有机碳组分与土壤有机碳含量呈正比,且随着管理措施的改变(如耕作)而发生变化.酸水解残余有机碳决定了土壤惰性碳库的大小,经过30a免耕土壤的酸水解残余有机碳含量比翻耕土壤高[65].213易氧化有机碳土壤微生物分解有机碳的实质是酶催化的氧化反应,有机碳最终被氧化成C O2释放到大气中.新鲜有机碳中所含成分按分解速率大小(分解从易到难)依次为:简单糖类和氨基酸>蛋白质>纤维素>半纤维素>脂类、淀粉和蜡>木质素等[66].微碱性KM nO4能水解和氧化简单糖类、氨基酸、胺基/氨基糖等有机碳,土壤能被KM nO4氧化的有机碳占总有机碳的13%~28%[67-68].KM nO4不氧化纤维素,但有机肥和作物残茬中被K M nO4氧化的碳组分含量与木质素含量呈正比[7].Log i n o w 等[69]首先提出利用KM nO4氧化模拟微生物分解中酶的氧化消解,根据有机碳对3种不同浓度KM nO4 (33、167和333mm o l#L-1)的氧化敏感性分成4种组分,其中3种是易氧化有机碳,总有机碳减去易氧化有机碳为惰性有机碳.B lair等[6]只采用333mm ol#L-1KM nO4将有机碳分为活性碳(lab ile carbon)和非活性碳(non-la-b ile carbon),并发展出碳库指数、活性指数和碳管理指数,碳管理指数可作为评价农田有机碳的存在状况和周转速率的敏感指标,还可进一步分析气候、土地利用和农业措施等因素对土壤碳库的影响.M ir-sky等[70]将被氧化的有机碳称为化学活性有机碳,据此估算不同管理措施下有机碳变化,将其作为农业可持续发展的衡量标准.V ie ira等[16]发现333mm ol#L-1KM nO4浓度太高,使活性碳比例偏高,无法监测热带土壤化学活性有机碳的变化,活性碳对不同农作系统也不敏感.有人提议用低浓度溶液或改变反应时间或改变土样湿度等[71-72].W e il等[72]提出采用0102m o l#L-1 KM nO4+011m o l#L-1Ca C l2溶液,其中C a C l2能够澄清提取液便于分析,它与土壤的生物性质如呼吸、微生物生物量和团聚体密切相关.与颗粒有机碳、可提取糖类或快速矿化碳等方法相比,这种改进方法操作简单且花费少,适宜发展成常规测试在田间应用.与原生草地和森林相比,农田土壤易氧化有机碳和难氧化有机碳的含量下降,原因是扰动频繁加速了土壤易氧化有机碳的分解和难氧化有机碳向易氧化有机碳的转变[6],但采取一定管理措施能够弥补部分有机碳的损失.免耕农田的两种有机碳含量比翻耕农田高,免耕促使更多团聚体形成,使有机碳得到物理保护,微生物难于接触分解,植物残茬还田也可以增加土壤易氧化有机碳含量[68].19257期张国等:土壤有机碳分组方法及其在农田生态系统研究中的应用3生物学分组近年来,土壤中生物对有机残体的矿化过程越来越引起人们的关注.向农田添加新鲜有机物时,有机物作为食源刺激微生物繁殖,使微生物生物量增加,合成更多新的胞外有机物,其呼吸释放的C O2呈指数增长.生物学方法是通过一定方法测定进行矿化的生物和被矿化的有机残体的生物量(如微生物生物量等),或者利用将有机碳作为底物的反应来推断土壤中生物可利用的有机碳量(潜在可矿化碳).311微生物生物量碳微生物生物量指土壤中体积小于5~10L m的活的微生物总量(包括细菌、真菌和微动物体等),可调节土壤所有有机碳的转化,由于微生物生物量碳周转期一般少于5a,因此,是土壤活性有机碳库的主要组成部分[73].土壤微生物生物量碳所反映的土壤质量被称为土壤的生物学质量[11].土壤微生物生物量碳(m icrob ial b i o m ass car-bon)常用氯仿熏蒸提取法或氯仿(氯仿能通过溶解细胞膜上的脂类从而杀死微生物,细胞内容物释放到土壤中)熏蒸培养法测定.两种方法区别在于前者测定计算熏蒸和未熏蒸土壤中提取的溶解性有机碳的差值,后者测定计算氯仿熏蒸和未熏蒸土壤释放CO2量的差值.因为氯仿熏蒸提取法周期短,适于大批量样品测定,适用的土壤范围也较广,如酸性、中性、渍水土壤及新近施过有机物的土壤等,而氯仿熏蒸培养法需要在控制条件下培养10d,目前熏蒸提取法正逐渐取代熏蒸培养法.一般土壤微生物生物量碳占总有机碳的013%~7%,在农田表土中占013%~4%[73].微生物生物量碳对管理措施(如翻耕[74]、秸秆还田[75]等)引起的湿度和通气状况等反应迅速,可作为有机碳变化的早期指标.曹志平等[76]研究高肥力农业生态系统发现,单施化肥土壤的微生物生物量碳下降,但若投入秸秆,这种抑制作用会减弱,有机肥也对微生物生物量碳有显著的促进作用.微生物生物量碳/土壤有机碳值可用来监测有机碳的动态变化,而且是比有机碳更敏感的动态指示因子,能预测土壤有机碳的长期变化,可用来指示土壤碳的平衡、积累或消耗[77].该比值随时间的变化趋势比微生物生物量碳或有机碳单一指标更一致,对变化趋势有更好的诠释[78].312潜在可矿化碳通过微生物的分解,有机碳转化成无机碳的过程就是土壤有机碳的矿化,矿化过程中微生物呼吸释放CO2,分解者主要是各种真菌、细菌和土壤动物.潜在可矿化碳又称生物可降解碳,测定方法是在密封可抽气的容器内培育保持田间湿度的土壤,培育过程中微生物分解有机碳释放CO2,利用滴定法、远红外分析仪、电导或气相色谱测定释放的CO2,即可计算可矿化碳量.因为微生物呼吸释放CO2也可看作是基础呼吸,因此,也可计算专性呼吸率q CO2 (每单位微生物生物量产生的CO2量)[44].潜在矿化碳量的测定受许多因素的影响,如温湿度、透气性、预处理、培育和测定间隔时间等,因此,不同标准条件和培育时间下的研究结果之间无法比较[44].从大的方面讲,潜在可矿化碳一般占总有机碳的018%~12%(经常是115%~510%)[12].潜在可矿化碳与微生物生物量碳、轻组碳和可溶性碳呈正相关,这是因为轻组碳、微生物生物量碳、可溶性碳可能是微生物分解的底物[44].Fran-zluebbers等[79]发现,当常规翻耕变成免耕时,矿化碳与微生物生物量碳、可溶性碳和颗粒碳呈正相关,且其敏感性大于有机碳.总之,由于有机碳成分和分解过程的复杂性,每种分组技术虽然都能将活性有机碳和惰性有机碳进行一定程度的区分,但相互之间在化学成分和物理结构上并不一致.本文针对部分文献提到的不同生态系统和农田管理措施下的碳组分进行了简单总结(表1).4展望在全球气温升高的压力下,采取措施提高农田土壤有机碳不仅可提高土壤肥力和生物产量,同时能将更多的大气碳沉降和储存在土壤中.但由于农田土壤有机碳成分的复杂性,及有机碳的分解受气候、土壤和农业管理措施等的影响,研究方法尚不统一,导致得出的结果无法进行相互比较和评估.因此,以后研究需要解决以下几方面的问题:1)各种分组方法的标准化.每种分组方法不可能考虑到土壤有机碳的所有稳定因素,因此,各种方法能共存互补.但许多方法没有统一的标准,如密度分组采用的重液密度从116g#c m-3到210g# c m-3不等,同时存在处理时间、能量大小和提取剂浓度等的差别,给不同数据的比较造成了障碍.因此,方法的标准化有助于研究者们进行交流和合作.2)不同分组方法的整合使用.物理分组依据密度、粒径和空间分布,但不考虑有机碳稳定性的化学1926应用生态学报22卷。

轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯含量的测定多维气相色谱法1范围本文件描述了用多维气相色谱技术测定轻质石油馏分和产品中烯烃、芳烃等烃族组成和苯含量的试验方法。

本文件适用于终馏点不高于215℃的轻质石油馏分和产品(如汽油、汽油调合组分、溶剂油等)中烯烃、芳烃等烃族组成和苯含量的测定。

测定浓度范围烯烃体积分数(或质量分数)为0.5%~70%、芳烃体积分数(或质量分数)为1%~80%,苯体积分数(或质量分数)为0.2%~10%。

超出含量范围的样品也可测定,但尚未确定精密度。

本文件适用终馏点不高于215℃、由其它非常规原油如页岩或油砂加工得到的汽油产品或由非石油矿物燃料合成加工的烃类燃料如费托合成油等,但尚未确定精密度。

车用汽油常含有醚类或醇类含氧化合物组分,也可能有多种含氧化合物组分共存,此时样品中的醚类化合物会随烯烃组分一起出峰,醇类化合物则随C7+芳烃组分一起出峰。

对于含有含氧化合物的汽油样品,可用其他试验方法(如SH/T0663)测定其中的含氧化合物类型和含量,并按本方法附录A的步骤对烃族组成结果进行必要校正。

本文件不适用于测定除苯以外的各烃族中的单体组分含量。

2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB1922油漆及清洗用溶剂油GB/T4756石油液体手工取样法GB/T6683石油产品试验方法精密度数据确定法GB/T17930车用汽油NB/SH/T0663汽油中醇类和醚类含量的测定气相色谱法ASTM D6839火花点火式发动机燃料中烃组成、苯和含氧化合物测定法(气相色谱法)(Standard test method for hydrocarbon types,oxygenated compounds and benzene in spark ignition engine fuels by gas chromatography)3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

①土壤有机碳测定风干土过0.25 mm土壤筛,用重铬酸钾-外加热法测定有机碳含量。

②土壤重组和轻组分离取100 g(干土重)土,分成3等分,分别放入密度为1.70g cm-3的重液中(ZnI2和KI 混合溶液,用KOH 溶液调至中性),用手摇动震荡5min,再用超声波400Jml-1震荡3 min,离心机离心,虹吸法取上清液,过滤,重复操作3 次。

所得样品用100 mL 0.01 mol L-1CaCl2溶液洗涤,再用200 mL 蒸馏水反复冲洗,得到轻组。

剩余部分为重组,用100ml 0.01mol L-1 CaCl2溶液洗涤,再用200 mL 蒸馏水反复冲洗。

样品回收率均在95%以上。

将得到的组分分出一份,过0.25 mm 土壤筛,用重铬酸钾-外加热法测定有机碳含量。

③土壤水溶性有机碳测定20g(干土重)新鲜土放入盛有60 mL 蒸馏水的三角瓶中,常温下震荡浸提30 min,用高速离心机离心,上清液过0.45μm 滤膜,用岛津TOC-V CPH仪测定浸提液有机碳浓度,得到水溶性有机碳。

为了避免浓度的差异对特定波长吸收值的影响,先把所有样品的水溶性有机碳的浓度稀释到10 mg/L,再用岛津UV-2550 测定250 (A250)、280 (A280)、和365 nm (A365)处吸收值,并计算A250/A365比值。

④热水浸提碳的测定10 g(干土重)新鲜土放入盛有100 mL 蒸馏水的三角瓶中,先震荡10 min,80℃浸提16 h,再震荡10 min,离心后,上清液用0.45 μm 滤膜过滤,用TOC-V CPH 仪测定浸提液碳浓度,得到热水浸提碳。

⑤土壤微生物量碳测定土壤微生物量碳(MBC)采用氯仿熏蒸-K2SO4浸提法,熏蒸和未熏蒸的样品分别用0.5 M K2SO4浸提30 min,用岛津TOC-V CPH仪测定浸提液碳浓度。

然后,用以下公式计算获得微生物量碳:MBC =Ec/0.38 (1-1)式中MBC 为微生物量碳,Ec 为熏蒸和未熏蒸样品浸提液测定的有机碳差值。

轻组碳的测定

过2mm筛的风干土样,称取20.00g,盛入250ml的塑料瓶中(细口),加入50ml密度为1.8g/cm3的碘化钠溶液(1200ml水加入9瓶250g装NaI,再用密度计微调至1.8g/cm3),在震荡机上以200rpm震荡2分钟。

粘附在管壁上的物质用另外的10ml碘化钠溶液冲下。

静置过夜后,以5000rpm离心30分钟。

离心后立刻将上清液倾出到0.45um滤膜的过滤装置上进行真空过滤,然后用50ml0.5MCacl2溶液淋洗,再用50ml蒸馏水冲洗,然后将>0.45um的组分在50度下经24小时烘干称重。

烘干样经研磨后用Black-Wely法分析其有机碳。

(称取研磨土0.05g,然后同有机碳法)

有机碳的测定

2.0g的过0.25mm筛风干土样放置在一个250ml的三角瓶中,加入1N的重铬酸钾10ml,混合均匀后加入20ml浓硫酸,用“吹泡泡法”蒸汽煮1分钟,然后冷却半小时,加50ml蒸馏水,加3滴林菲诺林指示剂,用0.5N硫酸亚铁溶液滴定,溶液颜色有绿变成暗绿色逐滴加入FeSO4直至生成灰蓝绿色。

同时做两个空白测定(即不加土样)。

如果K2CrO7被还原的量超过75%(即FeSO4滴定土样的量不能少于空白量的1/3),则需用更少的土壤重做。

1. 1N K2CrO7溶液:准确称取K2CrO7(在105℃烘干)49.04g,溶于水中,稀释到1L.

2. 0.5N FeSO4溶液:称取FeSO4·7H2O 140g溶于水中,加入H2SO4 15ml,冷却稀释至1L。

次溶液用1N K2CrO7基准溶液标定之(标定过程与测样过程一样,10ml1N K2CrO7基准溶液+20ml浓H2SO4 +50ml蒸馏水,加3d邻啡罗啉指示剂,用0.5N FeSO4溶液滴定)。

3. 邻啡罗啉指示剂:称取分析纯邻啡罗啉 1.485(1.49)g,硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)0.695(0.7)g,溶于100ml水中,存于棕色瓶。

4. 0.1N K2CrO7基准液:准确称取K2CrO7(在105℃烘干)4.9033g,溶于水中,稀释到100ml.

土壤有机碳%=(V0-V)N*0.003*1.3/烘干土重*100%

土壤有机碳(mg/Kg)= (V0-V)N*0.003*1.3/烘干土重*1000

0.003--1毫克当量C的克数 N-- FeSO

的当量浓度

4。