国内外最新科技成果

- 格式:ppt

- 大小:2.24 MB

- 文档页数:10

国内外科研成果转化率

科技成果转化率是指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料,发展新产业等活动占科技成果总量的比值。

以下是国内外科研成果转化率的一些情况:国内方面,虽然中国在专利申请数量上有所增长,甚至在某些年份超过了其他国家,成为全球最大的专利申请国,但整体科技成果转化率相对较低。

例如,与欧美发达国家科技成果40%左右的转化率相比,我国的科技成果转化率约为15%,而国内高校的科技成果转化率甚至更低,约为6%。

此外,不同地区和不同行业之间的科技成果转化率也存在差异。

国外方面,一些发达国家的科技成果转化率相对较高。

例如,美国的科技成果转化率一直保持在较高水平,企业发明专利数量占总量的比例超过80%,高校和科研机构的科技成果转化也较为活跃。

其他国家如日本、德国等也在科技成果转化方面取得了显著成效。

需要注意的是,科技成果转化率的提高需要政府、企业、高校和科研机构等多方面的共同努力。

政府可以通过制定相关政策、提供资金支持等方式来促进科技成果转化;企业可以加强与高校和科研机构的合作,共同研发新技术、新产品;高校和科研机构则可以更加注重科技成果的实用性和市场需求,积极推动科技成果的转化和应用。

2024研究前沿发布暨研讨会在中国科学院举行

2024年研究前沿发布暨研讨会在中国科学院成功举行,本次会议聚集了一批国内外优秀的科研机构、高校和企业代表,共同探讨当前科技领域的最新研究成果和发展趋势。

会议得到了中国科学院的大力支持,旨在促进学术交流,推动科研成果的转化和应用,为科技创新提供更多的启示和动力。

会议首日,各专家学者研究小组陆续做出了新的科研成果发布,包括生物医药、材料科学、环境科学、信息技术等多个领域。

其中,具有代表性的研究成果有大学团队在生物医药领域取得了重大突破,提出了一种全新的疾病治疗方案;研究院的科学家在材料科学领域创新性地开发了一种具有优异性能的新材料,引起了与会代表的高度关注和讨论。

在研讨环节中,与会代表们就各自领域的前沿研究方向展开了深入的交流和讨论,分享了各自的研究经验和见解。

他们围绕着如何更好地应对科技创新中的挑战和机遇,如何加强科研人员之间的合作和交流等议题展开激烈的探讨,共同探寻科技创新的新路径和新模式。

此外,本次会议还设置了专题报告和交流环节,邀请了产业界企业代表和投资人士进行深入交流和对接,探讨如何将科研成果转化为生产力,推动科技成果的产业化和商业化进程。

与会代表们纷纷表示,将继续加强与企业的合作,共同推动科技研究成果的应用和推广,促进科技创新和产业发展的良性循环。

通过本次研究前沿发布暨研讨会的举办,不仅为广大科研人员提供了一个互相学习和交流的平台,也为促进科技成果的转化和应用,推动科技

创新和产业发展做出了积极贡献。

相信在中国科学院和各方的共同努力下,科技领域的研究和发展将迎来更加美好的未来。

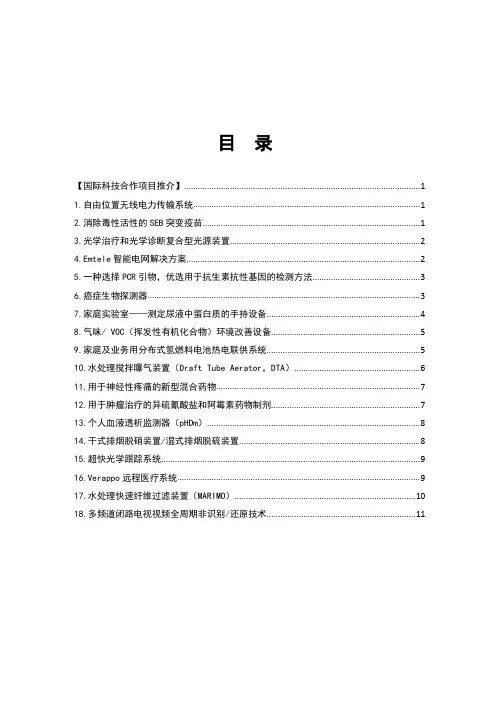

目录【国际科技合作项目推介】 (1)1.自由位置无线电力传输系统 (1)2.消除毒性活性的SEB突变疫苗 (1)3.光学治疗和光学诊断复合型光源装置 (2)4.Emtele智能电网解决方案 (2)5.一种选择PCR引物,优选用于抗生素抗性基因的检测方法 (3)6.癌症生物探测器 (3)7.家庭实验室——测定尿液中蛋白质的手持设备 (4)8.气味/VOC(挥发性有机化合物)环境改善设备 (5)9.家庭及业务用分布式氢燃料电池热电联供系统 (5)10.水处理搅拌曝气装置(Draft Tube Aerator,DTA) (6)11.用于神经性疼痛的新型混合药物 (7)12.用于肿瘤治疗的异硫氰酸盐和阿霉素药物制剂 (7)13.个人血液透析监测器(pHDm) (8)14.干式排烟脱硝装置/湿式排烟脱硫装置 (8)15.超快光学跟踪系统 (9)16.Verappo远程医疗系统 (9)17.水处理快速纤维过滤装置(MARIMO) (10)18.多频道闭路电视视频全周期非识别/还原技术 (11)【国际科技合作项目推介】1.自由位置无线电力传输系统韩国电器研究院成立于1976年,是政府全额出资研究机构,主要负责电力项目、电力工业以及电力应用等方面研究。

该院的无线电力系统制造技术系统,具有结构简单化、经济性等特点,无需根据接收信息间位置的变更使用感应整合电路,减少了系统的复杂性。

使用单一的线圈,没有单独附加的电路,20%以内的相互感应的无线电力传输距离或者有效无线充电范围内,可自由配置收信机和发信机。

在带有相互感应的无线电路传输距离中,由于带有一定的相互感应,多个机器同时接收无线电力,为各机器的动作提供电力或进行充电,减少感应整合难度。

该技术与近距离无线电力传输系统有关,可适用于手机、汽车无线充电领域。

该技术已具有专利,且小规模生产,外方希望以技术入股、合作生产等方式寻求合作。

2.消除毒性活性的SEB突变疫苗韩国国防科学研究所成立于1970年,负责尖端国防科学技术调查、研究、开发试验,提高国家自主国防科技水平。

2019.10国内外科技创新前沿技术成果与最新发现科技视点Science and Technology View上海交通大学教授陈功友领衔的植物与病原菌分子互作研究团队通过近20年研究,揭示了病原菌效应蛋白这个“间谍”与植物感病基因“接头人”之间的协同进化关系,提出利用基因编辑技术阻断两者之间的协同进化进程,从而使植物获得广谱抗病(RLS)的育种新途径,为解决作物抗病性丧失问题,保障粮食安全与食品安全提供了新的思路。

该研究成果近日在线发表于《分子植物》。

水稻白叶枯病是三大水稻病害之一,是危害水稻生产的头号细菌“杀手”。

该病在亚洲、拉丁美洲和西非数十个国家的水稻种植区广泛发生,国内目前除了新疆和东北的北部地区以外,其他省市的水稻种植区均有分布。

水稻白叶枯病通常导致水稻减产10%~20%,发生严重的地区可达50%以上,甚至是绝收。

同时水稻白叶枯病也是植物病理学和植物免疫学领域最重要的模式系统之一,在科学上具有重要研究价值。

(来源:《中国科学报》)上海交通大学陈功友团队开辟水稻广谱抗病育种新途径中国科学院大连化学物理研究所高进研究员和徐杰研究员团队开展的“邻二甲苯液相氧化-酯化新技术”研究,与陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称延长石油)合作,建成了我国首套2000吨/年“邻二甲苯液相氧化-酯化”工业试验装置,于今年7月完成工业试验。

实验装置经过72小时运转后,邻二甲苯转化率为98%,邻苯二甲酸二甲酯收率为92.5%、纯度99%。

日前,该技术在北京通过科技成果鉴定,与会专家一致认为该技术具有自主知识产权、工艺先进、创新性强,综合技术水平达到国际领先水平。

据介绍,邻苯二甲酸酯主要用作增塑剂,用于提高PVC 等橡塑材料的可塑性、柔韧性、加工性等综合性能。

与传统气相氧化工艺相比,该技术氧化反应温度降低了160℃—180℃,邻苯二甲酸二甲酯收率则提高了12%—17%,大幅减少了邻二甲苯物耗及CO2的排放量,这为邻苯二甲酸酯的高效、安全、低碳、清洁工业生产提供了关键技术,实现了良好的应用前景和社会效益。

国内外最新科技发现和创新技术成果荟萃随着科技的迅猛发展和创新技术的不断涌现,全球范围内的科学家和工程师们正日夜兢兢业业地探索着未知的领域,不断带来新的科技发现和创新技术成果。

本文将为您带来国内外最新的科技发现和创新技术成果的荟萃,展示前沿科技的研究与应用。

以下是一些令人激动的科技发现和技术创新。

一、量子计算机:颠覆传统计算理论的新一代计算平台量子计算机是当前全球科技领域备受关注的一个热点话题。

传统计算机使用的二进制信息处理方式已逐渐达到了物理极限,而量子计算机则引入了用量子比特(Qubit)表示信息的概念,可以在同一时间内处理庞大的并行计算任务。

近期,加拿大的D-Wave Systems推出的第四代量子计算机 D-Wave 2000Q 在全球范围引起了广泛关注。

这款量子计算机的量子比特数量达到了2000个,使得它在解决复杂的优化问题上表现优异。

这一突破意味着量子计算机在人工智能、药物研发等领域的应用有望迎来新的突破。

二、人工智能应用:探索人脑智慧的人造智慧人工智能(AI)是另一个备受瞩目的科技领域。

它通过模拟人脑的工作原理,实现了能够学习和适应环境的机器。

在这一领域,人脑智慧被成功地模拟出来,取得了一系列令人惊叹的成果。

例如,自然语言处理领域的重要突破——谷歌公司的BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)模型。

该模型采用了Transformer架构,使得计算机能够理解更加复杂的语义和上下文信息,极大地提升了计算机在自然语言处理任务上的表现。

此外,人工智能技术在图像识别、自动驾驶、医学影像分析等领域也取得了显著进展,为人类生活带来了便利和改变。

三、基因编辑技术:探索人类基因密码的无限可能基因编辑技术的突破不仅改变了生命科学的面貌,也对医学诊断和治疗带来了革命性的变化。

CRISPR-Cas9技术是当前最具潜力的基因编辑技术之一。

科技成果有哪些最新科技成果的类型(一)科学理论成果:指医药基础理论研究成果和应用理论研究成果。

(二)应用研究成果:指具有新颖性,先进性和实用性的新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计、新装备等方面的医药科技成果。

(三)软科学研究成果:指推动医药行业决策科学化和管理现代化的软科学研究成果。

最新的科技成果1.美国科学家制出“仿生眼”助盲人恢复视力美国科学家说,将可在两年内提供“仿生眼睛”植入手术,帮助数百万盲人恢复视力。

美国的研究人员已获准于两年内在五个治疗中心为50到70名病人安装这种“仿生眼睛”。

以希腊神话中百眼巨人阿古斯(Agrus)命名的“阿古斯二型”系统利用一个安装在眼镜上的照相机,把视觉信号传送到眼睛里的电极。

以前接受不够先进的人工视网膜移植手术的病人能够“看到” 光线、影像和物体的运动。

但图像不够清晰。

一名失明者在1999年接受了这种手术,现在他上街时能够避开长的或较低的树枝,但看人时好像是看到一团黑影。

不过美国加州大学的科学家说,他们研造的“仿生眼睛”尝试从相机取得实时的图像,然后把它们变成微弱的电信号,输送到一个接收器后,在通过电极,刺激视网膜的视觉神经向大脑发出信号,让失明者能够“看到”景物。

这种新的装置比传统的人工视网膜更细小,但拥有多达60个电极,使解像度更高。

而且面积只有一平方毫米,植入手术也更容易。

2.消失模铸造技术项目内容及应用领域:消失模铸造技术是将泡沫塑料(EPS)制成的模型埋入无粘结剂的干砂中造型,采用微震加负压紧实,在没有芯子甚至没有冒口的情况下浇入液态金属,在浇铸和凝固过程中继续保持一定的负压使泡沫塑料气化继而被金属取代形成铸件的一种新型铸造方法.它具有一次成型,尺寸精度高; 大大改善铸造车间的环境条件,易实现无污染生产;铸件形状、结构不受限制,为制品设计提供了充分的自由度; 生产制造成本低,设备投资小等优点。

3.纳米二氧化硅纳米二氧化硅微粉技术在我国是一项刚刚起步的新兴技术。

中国航天最新成就有哪些随着2022年到来,过去一年中国航天都干了些什么?又有哪些成果?中国航天最新成就有哪些?今天小编整理了中国航天最新成就大全供大家参考,一起来看看吧!●中国航天最新成就2021年,中国航天又迎来了突飞猛进的一年,在载人航天、火星探测与月球探测等领域均取得了重大成就。

今天我们就来“盘一盘”这一年以来中国航天取得的十大成就吧。

1、天上有“宫阙”:中国正式进入空间站时代2021年4月29日,中国空间站天和核心舱成功发射升空。

随后,它先后与天舟二号和三号货运飞船、神舟十二号和十三号载人飞船对接,共计6名航天员先后入驻,标志着中国航天正式进入空间站时代。

按照预定计划,天宫空间站还会在2022年迎来两个实验舱和数次天舟/神舟对接任务,从而完成全部建设。

遥想1992年9月21日,中国载人航天工程方才正式起步。

29年的不懈探索,让“长征”、“神舟”、“天舟”和“天宫”等一系列浪漫的名字逐渐变成现实。

如今,中国终于要拥有自己的“天上宫阙”,“天神”航天员们自由天地往返,让中华文明古老的飞天神话从梦想照进现实!2、天上有“神仙”:空间站应用达到新高度建设空间站是人类载人航天技术发展到一定程度后才出现的里程碑事件,是人类工业文明的巅峰之作。

它能促进航天、甚至很多相关制造业的发展,是任何一个航天大国技术发展的必经之路。

天宫空间站,不仅工程意义显著,对于提升我国整体科学技术水平有着重要意义。

相比较此前载人航天任务主要为实现技术的逐个突破,天宫空间站则到了技术投资“大丰收”的阶段,更强调科学探索与实际应用价值,打造我国探入宇宙的“太空实验室”。

因此,天宫运行第一年也见证了我国载人航天和科学应用事业的突飞猛进。

例如,天宫空间站的航天员们已经实现了四次高难度的出舱行走,每次持续时间6-8小时,远长于2008年神舟七号实现的20分钟出舱行走突破。

并且王亚平也迈出了中国女性进入太空的“第一步”。

目前,翟志刚、王亚平和叶光富正驻留太空,他们预计工作约六个月时间,必将打破中国航天员最长滞空纪录。

科技视点Science and Technology View国内外科技创新前沿技术成果与最新发现◎ 本刊综合报道新型人工肌肉材料研发成功人工肌肉是一种新型智能形状记忆材料,它能够通过材料内部结构的改变而伸缩、弯曲、束紧或膨胀。

近日,记者从东南大学获悉,该校化学化工学院杨洪教授课题组研制出一种聚氨酯/聚丙烯酸酯互穿网络结构液晶弹性体材料,其具有超强的力学性能,突破了40年来的研究瓶颈,在人造肌肉等领域有广泛的应用前景。

该研究成果于近日发表在国际期刊《美国化学会志》杂志上。

液晶弹性体是一种典型的双向形状记忆材料,具有形变大、形变可逆等技术优点,在仿生器件、软机器人等领域有很好的应用前景。

杨洪教授科研团队另辟蹊径,采用将聚氨酯液晶弹性体和聚丙烯酸酯液晶热固体的小分子前体组分混合,再同步交联的技术途径,制备了一种聚氨酯/聚丙烯酸酯互穿网络结构液晶弹性体材料,首次全面满足了液晶弹性体基人造肌肉的力学性能要求,突破了该领域的技术瓶颈。

世界首例基因编辑人体造血干细胞成功移植一例与“柏林病人”(全世界唯一被治愈的艾滋病患者)相似的案例出现在北京。

患者与“柏林病人”同患血液肿瘤兼艾滋病,治疗方案同是造血干细胞移植;不同的是,前者通过基因编辑的方法获得CCR5基因突变的造血干细胞,而后者的突变天然拥有。

9月12日,《新英格兰医学杂志》在线发表了我国学者“以基因编辑技术之长,补‘柏林病人’之短”的探索——北京大学生命科学学院邓宏魁教授、解放军总医院第五医学中心陈虎教授、首都医科大学附属佑安医院吴昊教授等团队合作,利用基因编辑手段在人体造血干细胞中失活CCR5基因,并将编辑后的干细胞移植到HIV(艾滋病病毒)感染合并急性淋巴细胞白血病患者体内产生效果,这在世界上尚属首次。

基因编辑的造血干细胞能够在患者体内存活并从“少数外来者”繁衍为“绝对多数的原住民”,是治愈艾滋病关键。

邓宏魁教授表示,研究团队后续将继续提高基因编辑效率,调整治疗方案,以达到治愈目标。

科技成果获奖情况科技创新引领未来:科技成果获奖情况及影响在当今时代,科技创新已成为推动社会进步,提升国家竞争力的核心驱动力。

本文将介绍一项重要的科技成果获奖情况,分析其创新之处,荣誉认可及对未来发展的影响。

一、科技创新的重要性及其在社会发展中的作用科技创新的重要性不言而喻。

它不仅是推动科技进步的关键,也是提高社会生产力和促进经济发展的重要因素。

科技创新在社会发展中发挥着重要作用,它改变了我们的生活方式,提高了生活质量,推动了社会进步。

二、获奖项目简介本次获奖项目为“基于人工智能的医疗影像诊断系统”,该系统在医学影像诊断领域取得了显著的成果。

该项目的创新之处在于,利用深度学习技术对医疗影像进行分析,辅助医生进行精确诊断,从而提高诊断效率和准确性。

三、获奖原因分析本项目在技术创新、学术水平、实际应用等方面取得了重要成果。

首先,项目在技术创新方面,利用深度学习技术成功构建了一套高效的医疗影像诊断系统,解决了传统医学影像诊断过程中效率低下且易出错的问题。

其次,在学术水平方面,该项目已在国际重要学术期刊发表多篇论文,被广大同行认可。

最后,在实际应用方面,该系统已成功应用于多家医院,提高了医疗影像诊断的效率和准确性,极大改善了医疗服务质量。

这些成果对相关领域产生了积极影响,为医学影像诊断领域的发展提供了有力支持。

四、荣誉与认可在本次获奖项目中,研究团队曾获得多项荣誉和认可。

首先,该研究成果已发表在国际重要学术期刊上,得到了国际同行的广泛认可。

其次,该项目已获得多项专利权,保护了研究团队的创新成果。

此外,该系统还获得了多项行业奖项,如“最佳科技创新奖”、“最佳医疗应用奖”等。

这些荣誉和认可能够充分反映出该项目的创新性和实用性得到了广泛的认可和赞誉。

五、学术交流与合作在获得该项荣誉前后,研究团队积极参与了各种学术交流活动和合作项目。

这些活动包括国内外学术会议、研讨会、讲座等,通过与同行学者的交流和分享,研究团队了解了最新的学术动态和研究进展,从而为自身发展以及行业进步产生了积极作用。

南开大学科技成果——纳米ZSM-5分子筛ZSM-5分子筛在国内外已有广泛的用途,是石油化工、精细化工等行业多种催化剂的母体。

柴油临氢降凝催化剂,固定床催化裂化催化剂和低烃烷基化、异构化,甲醇气相合成二甲醚以及脱腊降凝催化剂都是以ZSM-5分子筛为母体经过改性制成的。

在流动床催化裂化反应FCC催化剂添加ZSM-5分子筛对提高汽油辛烷值,增加气体的烯烃含量有明显效果。

采用新型高压水热晶化合成法制备的硅铝分子筛ZSM-5,具有工艺简单、无污染、质量稳定、水热稳定性高等优点。

性能指标:。

智造未来2024年科技创新大会2024年科技创新大会将是一个具有里程碑意义的盛会,届时将有来自全球各地的科技领域的专家学者、企业家和政府官员齐聚一堂,共同探讨科技创新的未来发展方向。

本次大会旨在促进科技创新与产业发展的深度融合,推动科技创新成果的转化和应用,为人类社会的可持续发展贡献力量。

一、大会背景科技创新是推动社会进步和经济发展的重要引擎。

随着人工智能、物联网、生物技术等新兴科技的快速发展,科技创新正日益成为全球各国竞争的核心要素。

为了加强国际间的科技交流与合作,智造未来2024年科技创新大会应运而生。

二、大会目标1. 推动科技创新与产业融合:通过大会,促进科技创新与产业发展的深度融合,推动科技创新成果的转化和应用,加快科技创新对经济社会的驱动作用。

2. 促进国际科技交流与合作:搭建国际科技交流与合作的平台,吸引全球科技领域的专家学者、企业家和政府官员参会,分享最新科技成果和经验,推动全球科技创新的合作与发展。

3. 推动科技创新的可持续发展:关注科技创新对环境、社会和经济的影响,推动科技创新的可持续发展,为人类社会的可持续发展贡献力量。

三、大会议程1. 开幕式:由主办方代表致辞,介绍大会背景和目标,宣布大会正式开幕。

2. 主题演讲:邀请国内外知名科技领域专家学者发表主题演讲,分享最新科技成果和研究进展。

3. 分论坛:设立多个分论坛,涵盖人工智能、物联网、生物技术、新能源等热门科技领域,邀请相关领域的专家学者和企业代表进行深入交流和探讨。

4. 科技展览:设置科技创新成果展览区,展示最新的科技产品和技术,提供交流和合作的机会。

5. 技术交流会:组织技术交流会,为科技创新领域的专家学者和企业代表提供交流和合作的平台,促进科技成果的转化和应用。

6. 闭幕式:总结大会成果,表彰优秀科技创新项目和个人,展望未来科技创新的发展方向。

四、大会组织1. 主办单位:由国家科技部、国际科技组织等共同主办。

2. 承办单位:由国内知名科技机构或企业承办,负责大会的组织和具体实施。

现代科技成就有哪些?1.光电子信息产业在本世纪微电子和电子计算机技术的基础上,21世纪将把光、电、声、磁等物理特性加以综合开发利用,形成包括光电子器件、激光配置、光纤系统、全息图像、光是集成电路、光计算机等基本内涵为新一代光电子信息产业。

这一新产业将全面更新现有的各类信息手段,以适应人们对信息的最广泛的需要。

2.软件产业在21世纪,世界范围内的信息处理和知识处理业务将空前活跃,软科学技术的发展和知识产业的成长将加快步伐;大量的、遍及各个领域的数据库、信息库、知识库将普遍建成并广泛应用;基本软件、应用软件、智能软件、专家系统等软件产业,并在经济发展和国家安全中占有越来越突出的地位。

3.智能机械产业在21世纪,传统的各种机械工具将广泛地与微电子、光电子和人工智能机械产业。

这个产业提供的智能机器人、智能计算机、智能工具(智能汽车、船舶、火车、飞机、航天器等)、智能生产线、智能化工厂等等,不仅在体力上,同时也在脑力上部分替代人类的各种劳动,使人类的智能获得新的解放,从而人类可以开展更富创造性的工作。

4.生物工程产业以现代生命技术的四大组成部分(微生物、酶、细胞、基因)为基础,到21世纪将逐步形成以动植物工程、药物及疫苗、蛋白质工程、细胞融合、基因重组、生物芯片及生物计算机等为基本内涵的生物工程产业。

这个产业将改造和创建若干高效益的生物物质,使人类的生产和生活发生巨大变化。

5.生物医学产业在疾病诊断、医疗手术、人工合成材料新成就的基础上,在21世纪人类能安全地掌握生物的或人工的脏器(心、肺、肾、脾等)、骨骼、血管、知觉(视、听、嗅、味、触)的移植和再造技术,从而使新的医疗技术达到能对人体各单位进行有效替换和重建的高水平,生物医学产业必将成为令人瞩目的高技术产业之一。

6.超导体产业下个世纪,超导体产业将崛起。

超导材料的某些独特性能将改变传统的若干概念和理论。

超导电机、超导输电系统、超导储能装置、超导磁浮列车、超导计算机、超导电子器件等一系列高技术成果将大批地实用化、商品化,从而改造现有的强电、弱电、微电、光电等整个技术格局。

中国科技期刊研究成果国际发表现状与反思目录一、内容简述 (2)1.1 研究背景与意义 (2)1.2 国内外研究现状综述 (3)1.3 研究内容与方法 (4)二、中国科技期刊国际发表概况 (5)2.1 国际发表数量及趋势分析 (6)2.2 发表期刊类型分布 (7)2.3 主要发表领域和主题 (8)三、中国科技期刊国际发表质量分析 (9)3.1 引用率与影响力评估 (11)3.2 学术规范与伦理审查 (11)3.3 创新性与原创性评价 (13)四、存在的问题与挑战 (14)4.1 编辑审稿机制问题 (15)4.2 语言与文化差异障碍 (17)4.3 国际合作与交流不足 (18)4.4 学术评价体系不完善 (19)五、对策与建议 (20)5.1 加强编辑队伍建设 (21)5.2 提升期刊国际化水平 (22)5.3 深化国际合作与交流 (23)5.4 完善学术评价体系 (24)六、结论与展望 (25)6.1 研究总结 (27)6.2 对未来发展的展望 (28)一、内容简述中国科技期刊的研究成果国际发表现状与反思一文,主要围绕中国科技期刊在国际舞台上的研究成果发表现状展开探讨。

文章首先概述了近年来中国科技期刊在国际上发表的总体趋势和主要成就,包括发表数量、影响因子、引用率等指标的显著增长,以及我国科研人员在各个领域所取得的突破性进展。

文章将深入剖析我国科技期刊在国际化进程中面临的挑战和问题,如原创性不足、国际化视野和开放度有待提高等。

文章还将反思我国科技期刊在国际发表过程中的策略和方法,探讨如何提升我国科技期刊的国际影响力和竞争力,以促进我国科技期刊的健康发展和科技创新的国际化进程。

文章将对未来我国科技期刊在国际上的发展趋势进行展望,提出相应的建议和展望。

1.1 研究背景与意义随着科技的飞速发展,全球范围内的学术交流与合作日益频繁。

作为科研成果展示的重要平台,科技期刊在推动科技进步、促进学术交流方面发挥着不可替代的作用。