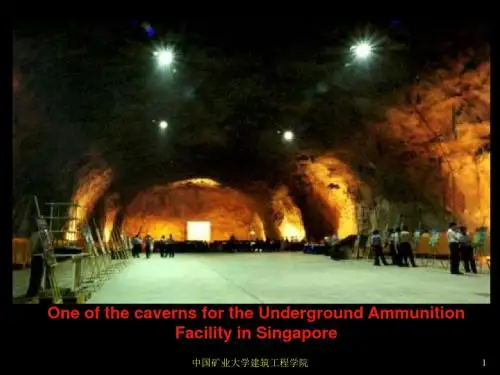

第九章硐室及交岔点施工

- 格式:ppt

- 大小:3.66 MB

- 文档页数:75

复杂条件下机尾硐室及其交叉点优化施工方案一想到这个施工方案,我的思绪就像打开的水龙头,一股脑儿地涌出来。

机尾硐室这个部分,它就像一个复杂的迷宫,每个角落都需要精心设计,既要考虑到硐室的稳定性,又要保证施工的顺利进行。

1.机尾硐室的设计在设计机尾硐室时,我们要考虑的是硐室的形状和大小。

形状要尽量规则,避免出现尖锐的角落,这样可以减少硐室的应力集中,提高硐室的稳定性。

大小则要根据实际需要来确定,既要满足生产需求,又要避免过大造成浪费。

2.机尾硐室的施工施工过程中,我们要注意硐室的支护。

硐室支护是保证硐室稳定性的关键,我们要选择合适的支护材料和方法。

比如,可以采用锚喷支护、钢支架支护等。

同时,施工过程中要注意硐室的排水,防止硐室内积水,影响硐室的稳定性。

交叉点的优化施工方案,这个部分就像是整个工程的大脑,处理着各种复杂的信息,需要我们精心策划。

1.交叉点的位置选择交叉点的位置选择非常重要,它直接影响到整个工程的施工效率和安全性。

我们要选择地质条件较好、硐室交汇处空间较大的位置作为交叉点。

同时,交叉点的位置还要考虑到施工过程中的通风、排水等问题。

2.交叉点的施工方法在交叉点的施工中,我们要采用分步施工的方法。

施工交叉点的主硐室,待主硐室施工完成后,再施工交叉点的副硐室。

这样做的目的是为了减少交叉点施工过程中的风险,保证施工的安全性。

具体施工方案如下:一、施工准备1.对施工人员进行技术培训,确保施工人员熟悉施工方案和操作规程。

2.准备施工所需的材料、设备和工具。

3.对施工场地进行平整,确保施工场地符合施工要求。

二、硐室施工1.按照设计图纸进行硐室的开挖,确保硐室的形状和大小符合设计要求。

2.在硐室开挖过程中,及时进行硐室的支护,保证硐室的稳定性。

3.施工过程中,注意硐室的排水,防止硐室内积水。

三、交叉点施工1.按照设计图纸进行交叉点的开挖,确保交叉点的位置和大小符合设计要求。

2.施工交叉点的主硐室,待主硐室施工完成后,再施工交叉点的副硐室。

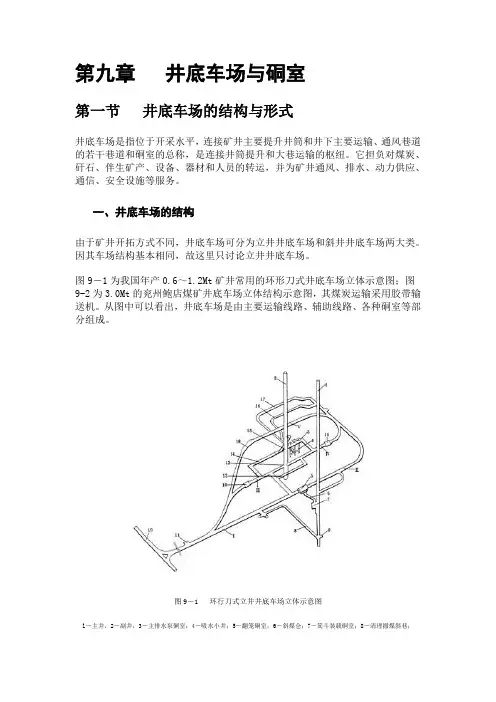

第九章井底车场与硐室第一节井底车场的结构与形式井底车场是指位于开采水平,连接矿井主要提升井筒和井下主要运输、通风巷道的若干巷道和硐室的总称,是连接井筒提升和大巷运输的枢纽。

它担负对煤炭、矸石、伴生矿产、设备、器材和人员的转运,并为矿井通风、排水、动力供应、通信、安全设施等服务。

一、井底车场的结构由于矿井开拓方式不同,井底车场可分为立井井底车场和斜井井底车场两大类。

因其车场结构基本相同,故这里只讨论立井井底车场。

图9-1为我国年产0.6~1.2Mt矿井常用的环形刀式井底车场立体示意图;图9-2为3.0Mt的兖州鲍店煤矿井底车场立体结构示意图,其煤炭运输采用胶带输送机。

从图中可以看出,井底车场是由主要运输线路、辅助线路、各种硐室等部分组成。

图9-1 环行刀式立井井底车场立体示意图l-主井,2-副井;3-主排水泵硐室;4-吸水小井;5-翻笼硐室;6-斜煤仓;7-箕斗装载硐室;8-清理撤煤斜巷;9-主井井底水窝泵房;10-防火门硐室;11-调度室;12-等候室;13-马头门;14-主变电所,15-管子道;16-内水仓;17-外水仓;18-机车库及修理间;19-主要运输大巷;Ⅰ-主井重车线;Ⅱ-主井空车线;Ⅲ-副井重车线;Ⅳ-副井空车线;Ⅴ-绕道图9-2 胶带输送机上仓立井井底车场立体示意图1-主井;2-副井,3、4、5-胶带输送机巷;6-圆筒煤仓;7-给煤胶带输送机巷;8-箕斗装载硐室;9、10-轨道运输大巷;11-副井重车线;12-副井空车线;13-主井井底清理撒煤硐室;14-副井清理斜巷;15-主变电所;16-主排水泵硐室;17-水仓;18-调度室;19-机车修理间;20-等候室;21-消防材料库;22-管子道1.主要运输线路(巷道)包括存车线巷道和行车线巷道两种。

存车线巷道是指存放空、重车辆的巷道。

如主、副井的空、重车线,材料车线等。

行车线巷道是指调动空、重车辆运行的巷道。

如连接主、副井空、重车线的绕道,调车线,马头门线路等。

巷道交岔点、硐室口顶板管理措施

掘进队施工的井巷工程,在施工至巷道交岔点、硐室口时顶板面积积相对较大,容易出现顶板事故,为防止顶板事故发生,在此段井巷工程施工时采取如下措施:

1.施工巷道交岔点、硐室口应采取少装药、多打眼的施工方法,爆破后用风手镐将巷道刷扩至巷道轮廓线,以减少至施工对巷道岩体的破坏性。

2.施工交岔点时应将交岔点设计成牛鼻交岔点不得出现穿尖交岔点,并确保工程按设计图纸施工,以提高交岔点顶板自身的承载能力。

3.施工时锚杆、喷将支护应及时跟至工作面,防止顶板出现下沉破损。

4.交岔点施工时,应对顶板打锚索加强支护,锚索间、排距为1.2×1.2m,并逐根检查锚索施工质量,对不合格的锚索及时补打。

5.在巷道拉门或水仓施工、绞车、开关等硐室施工前,必须在拉门口顶板提前打设一排锚索加强附近顶板支护强度,锚索间距为1.0m。

6.交岔点施工结束后,每班班班长必须对顶板进行观察,当发现顶板出现离层、裂缝等现象时,应及时对顶板锚索进行加密补打。

7.板出现下沉或裂缝时,应在该处设置“十”字布桩测点观测顶板下沉量,当下沉超过200mm时应进行翻修。

巷道交岔点、硐室口顶板管理措施

掘进队。