课件城市意象--解读.doc

- 格式:doc

- 大小:103.00 KB

- 文档页数:12

《城市意象》解读读后感初读《城市意象》,是在研究生一年级的时候,但是当时研究生学位课程很多,外加上各种各样的课程作业,似乎也无心安静下来好好读几本书,即便是小说情感、历史故事类读物,也只是蜻蜓点水,品味把玩而已。

那么对于《城市意象》,更是如走马观花般应付过了自己的心里歉疚感,最终还是没能理性的思考和解读。

研二的自由度可以说在读书期间应该是空前的,外加带有应付毕业论文的目的性和自己作为研究生的虚荣心,再读本书,也就多了一份专业态度和使命感。

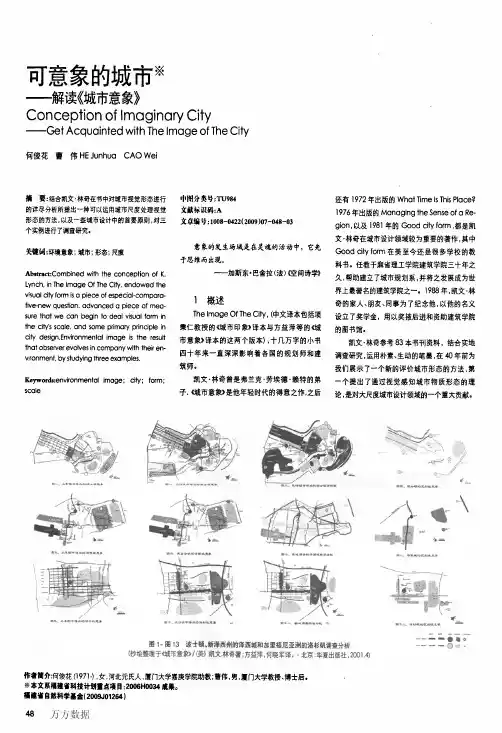

通读《城市意象》,作者站在城市使用者的角度上(也可以说是社会心理学的角度上)通用过实例调查分析研究和对各阶层、各行业等的城市使用者的探访与交流,总结出了城市设计的原则性以及城市设计五元素。

在此基础上本书还给出了城市设计导则性方法,并罗列大量的可触性或可视性等元素,进一步阐明了基于社会学或经验主义的城市设计的可操作性。

《城市意象》反复强调的一个概念即“意象是观察者和被观察事物之间双向过程作用的结果";“意象自身并不是将现实按比例缩小,统一抽象,精确微缩后的一个模型,而是有目的的简单化,通过对现状进行删减,排除,甚至是附加元素,融汇变通,将各部分关联组织在一起,才形成最终的意象,有目的地将其重新排列,变性也许不合逻辑,但这可能会更充分,更好地形成需要的意象"。

在此作者给出了意象的特性,组成元素等等,但是从以上两段引文中我们容易发现:1、意象是一个抽象的概念,其包含了观察者的相当大的主观因素(关于这一点,书中也有相应的提及).所以在文章的后半部分作者专门给出关于的分类的论述:书中这样提到:“如果以观察者的年龄,性别,文化程度,职业,性情,或熟悉程度进行分类,那么分组越细致,意象相似的可能性越大.每个人创造并形成自己的意象,但在同一组人群中,成员之间的意象似乎能基本保持一致。

”但作者同时也提出了相应的看法,“城市规划师渴望创造一个供众多人使用的环境,因此他感兴趣的是绝大多数人达成共识的群体意象。

《城市意象》简介课件《城市意象》是法国社会学家米歇尔·德·瑞斯 (Michel de Certeau) 的经典之作,英文原名为《The Practice of Everyday Life》,于1980年首次出版。

其核心思想是有关现代城市与日常生活之间的关系,着重探讨如何在城市中寻找并发掘意义。

在整本书中,瑞斯提出了对城市意象的独特解读方式,试图寻找个人或群体在城市中的生活方式,并指出如何通过这些生活方式来改变城市的建造和空间利用。

该书被誉为“城市研究领域的经典之作”,对城市研究和人类学等多个领域产生了深远的影响。

本课件将为您介绍《城市意象》的主要思想和重要观点。

一、城市与日常生活在《城市意象》中,瑞斯认为城市是一个复杂的社会空间,由不同的人群和群体组成。

同时,他强调城市不仅是一个物理空间,也是一个社会文化空间。

城市的发展可以影响个体和社会的意识形态,例如城市的建设和公共政策可能塑造人们的身份认同,影响他们的生活方式。

瑞斯认为,城市中最重要的是个体的日常生活,也被称为“日常生存方式”。

这种日常生活是由社会语境和文化所规定的,涵盖了人们的生产和消费、交通和导航、休闲和娱乐,以及与其他人互动的方式。

瑞斯认为,这些行为是个体和群体在城市中“生产”和“消费”信息和文化符号的方式。

二、城市意象瑞斯提出了“城市意象”的概念,来描述城市空间和个人的认知和使用之间的关系。

他认为,城市意象是人们对城市的认知和经验的集合,是一个主观实体,由个体通过自己的感知和体验来构建。

城市意象是由城市的物理和文化环境共同塑造的。

在城市的物理环境中,建筑和地形特征可以让人们区分空间的不同部分,并且在城市的文化环境中,历史、信仰和价值观念等因素也会影响人们的认知和体验。

同时,个体的经历和记忆也会影响城市的意象。

三、城市的使用者和生产者在《城市意象》中,瑞斯将城市使用者分为两类:“行为者”和“评论者”。

行为者是城市空间的实际使用者,他们通过城市空间的具体实践经验来塑造城市意象。

(完整word版)城市意象城市意象空间是人的大脑通过想象可以回忆出来的城市意象,不同社会群体身处不同的经济、历史、文化氛围,研究其不同的城市意象差别与联系,为从社会历史等方面研究城市意象提供了一个切入点。

一、城市意象概念1、城市意象二战以后,城市人口急剧增加,城市所占的空间迅速扩大,城市问题日趋严重,吸引了许多科学家密切关注。

环境心理学、行为地理学、社会生态学、建筑心理学、城市人类学、城市规划、建筑设计等对认知空间的研究都起到了相当重要的作用。

因此,认知空间的概念是对城市发展进行多学科研究的一个切入点。

改革开放以来,我国城市建设有了长足进展,城市的空间结构和社会结构也发生了巨大的变化。

但由于传统的结构—功能主义的影响,城市规划和建设明显地对人的地位和作用重视不够。

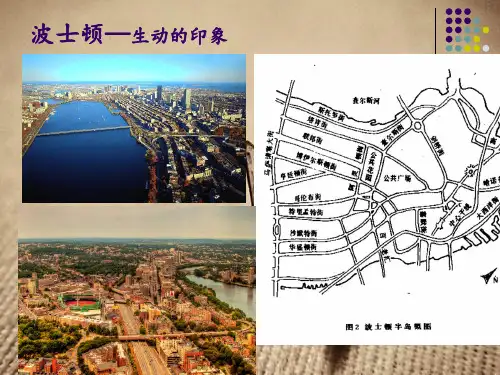

城市意象概念的提出始于凯文·林奇,他认为每个人在自己的环境中形成了对城市的局部印象,叠加后则对城市的整体印象形成共识。

林奇的研究被视为结构性意象,顾朝林、宋国臣提出了城市的结构性意象主要是客观环境对人的意象产生、发展、改变的影响;而另一类研究评估性意象则重在研究人如何去感知、认识和评价环境。

如人们对居住区的选择、城市“污点”研究等。

这两个方面的研究都应该在城市设计中得以应用,作为城市规划获取相关社会信息的方法。

2、城市意象空间城市意象空间是人的大脑通过想象可以回忆出来的城市意象,不同社会群体身处不同的经济、历史、文化氛围,研究其不同的城市意象差别与联系,为从社会历史等方面研究城市意象提供了一个切入点。

我们可以这么认为:林奇的城市意象,创造性地将人的主观感受纳入城市形象的研究,以别过去只是由客观的判定;评估性意象是对人这一认知主体对城市意象的影响的更深入的研究;而城市意象空间则是对林奇结构性意象的延续,并融入了评估性意象的某些因素。

因而对一个地区的城市设计应在注重意象分析的基础上,有意识地为形成有特色的意象空间创造条件。

人们总是生活在一个具体的地理环境之中,对其周围环境有一个感应、观察和认知的过程。

《城市意象》解读读后感初读《城市意象》,是在研究生一年级的时候,但是当时研究生学位课程很多,外加上各种各样的课程作业,似乎也无心安静下来好好读几本书,即便是小说情感、历史故事类读物,也只是蜻蜓点水,品味把玩而已。

那么对于《城市意象》,更是如走马观花般应付过了自己的心里歉疚感,最终还是没能理性的思考和解读。

研二的自由度可以说在读书期间应该是空前的,外加带有应付毕业论文的目的性和自己作为研究生的虚荣心,再读本书,也就多了一份专业态度和使命感。

通读《城市意象》,作者站在城市使用者的角度上(也可以说是社会心理学的角度上)通用过实例调查分析研究和对各阶层、各行业等的城市使用者的探访与交流,总结出了城市设计的原则性以及城市设计五元素。

在此基础上本书还给出了城市设计导则性方法,并罗列大量的可触性或可视性等元素,进一步阐明了基于社会学或经验主义的城市设计的可操作性。

《城市意象》反复强调的一个概念即“意象是观察者和被观察事物之间双向过程作用的结果”;“意象自身并不是将现实按比例缩小,统一抽象,精确微缩后的一个模型,而是有目的的简单化,通过对现状进行删减,排除,甚至是附加元素,融汇变通,将各部分关联组织在一起,才形成最终的意象,有目的地将其重新排列,变性也许不合逻辑,但这可能会更充分,更好地形成需要的意象”。

在此作者给出了意象的特性,组成元素等等,但是从以上两段引文中我们容易发现:1、意象是一个抽象的概念,其包含了观察者的相当大的主观因素(关于这一点,书中也有相应的提及)。

所以在文章的后半部分作者专门给出关于的分类的论述:书中这样提到:“如果以观察者的年龄,性别,文化程度,职业,性情,或熟悉程度进行分类,那么分组越细致,意象相似的可能性越大。

每个人创造并形成自己的意象,但在同一组人群中,成员之间的意象似乎能基本保持一致。

”但作者同时也提出了相应的看法,“城市规划师渴望创造一个供众多人使用的环境,因此他感兴趣的是绝大多数人达成共识的群体意象。

”正是由于这种存在着的不可避免的主观因素,要研究城市意象的形成就必须从一个研究地区中寻找尽可能多的研究对象,这里的多不仅仅指数量,要尽可能有整体代表性。

研究的对象也不仅仅是人,更确切地说,是一种人与城市的关系。

书中强调的是群体的意象。

2、客观被意象的事物,存在于一种动态变化之中。

无论是在人们的精神审美方面,还是在人们对日常的物质需求方面,这一命题总是成立。

那么,对于城市设计中运用的客观元素的可意象性似乎也应该存在动态的可变化性格。

在此基础上,如何综合城市使用者对城市的审美与感知形成一个城市的群体意象,如何提炼并塑造城市各元素相对稳定的意象特性就成为我们在城市设计中必须考虑的问题。

下面我就带着疑问和好奇,对本书做了全面的解读,在对全书核心——城市设计五元素——进行综合提炼分析总结的基础上,通过自己的理解分析,适当做了批注。

前言在现实中,道路、边界、节点、区域、标志物等五种城市设计元素类型并非孤立存在,区域由节点组成,由边界限定范围,通过道路在其间穿行,并四处散布一些标志物,元素之间相互有规律的重叠穿插。

如果说我们的分析是从对基础材料分门别类开始的话,那么他最终必将重新统一成一个整体意象。

城市中移动的元素,尤其是人类及其活动,与静止的物质元素是同等重要的。

在场景中我们不仅仅是简单的观察者,与其他参与者一起,我们也成为场景的组成部分。

尽管在一段时间内城市的大致轮廓可能静止不变,但细节上的变化从不间断。

城市的发展始终是由一系列连续的片段组成,局部控制只能作用于它的发展和形态,并没有最终的结果。

组织并辨认环境是所有运动生命的重要本领,他们借助了各种各样的线索,诸如对色彩、形状、动态或是光线变化的视觉感受,听觉、嗅觉、触觉、动觉以及对重力场或是电场、磁场的感受。

一、基本概念可读性——即容易认知城市各部分并形成一个凝聚形态的特性,好比一本书,它的可读是由可认知的符号组成,是可以通过视觉领悟的相关联的形态。

环境意象——观察者与所处环境双向作用的结果。

环境存在着差异和联系,观察者借助强大的适应能力,按照自己的意愿对所见事物进行选择、组织并赋予意义。

结构与个性——环境意象经分析归纳,由三部分组成:个性、结构和意蕴。

一个可加工的意象首先必备的是事物的个性,即其与周围事物的可区别性,和它作为一个个体的可识别性,这种个性具有独立存在的、唯一的意义。

其次,这个意象必须包括物体与观察者以及物体与物体之间的空间或形态上的关联。

最后,这个事物必须为观察者提供实用的或是情感上的意蕴,这种意蕴也是一种关系,但完全不同于空间或形态的关系。

开放的、适于变化的意象将更受欢迎,它使得个体可以不断调查和组织现实,有空间允许个体描绘自己的图像。

可意象性——即有形物体中蕴含的,对于任何观察者都很有可能唤起强烈意象的特性。

即物体不只是被看见,而是清晰、强烈的被感知。

由于意象的产生是观察者与被观察事物之间一个双向的过程,通过象征性图案,重新训练观察者或是改造周围环境都有可能加强意象。

二、城市意象之五大元素1. 道路——城市综合体中最常见、最可能的运动线路网络,是城市中的绝对主导元素,是城市整体赖以组织的最有效手段。

特定道路包括:机动车道、步行道、长途干线、隧道、铁路线等。

道路应具备的三大特性:可识别性、连续性、方向性如何强化道路重要的意象特征——可识别性:①、典型的空间特质能够强化特定道路的意象(地面或墙面的特殊质感、特别的布光方式、与众不同的气味或声响、植被的样式和细部、相邻道路宽与窄的对比、有时极端的宽高比例也能加强街道的特征)②、经常行走的道路(城市主要交通线)具有最强的影响力③、沿街的特殊用途和活动的聚集处,会在观察者心目中留下极深刻的印象。

④、特殊的立面特征(泽西城的佩里塞得岩壁使人们的注意力集中到穿越特的街道上、沿街建筑物立面差异)对于形成道路特征具有重要作用。

⑤、靠近城市中有特色的部分也会增加道路的重要性,道路此时还能起到边界的作用。

(与周边元素之间的地理位置关系:毗邻公共花园、城市广场;连接交通环岛;位于河畔;连续的视觉感受一目了然;在视线轴上布置某重要建筑物、一座大桥、一条轴线大街、一个凹陷的断面、沿街高耸的标志物等)⑥、道路的重要性还主要归结为其结构原因。

⑦、各种功能活动量的变化也是加强街道意象的方式。

⑧、起点和终点都清晰且知名的道路具有更强的可识别性,并能将城市连接为一个整体。

道路只要可以识别,就一定具有连续性。

并且可以通过多种方法变成重要的意象特征。

加强道路意象——连续性(触觉、惯性、视觉):①、方向明确——直线、接近90度的转弯、明确的目的地、地势变化、越来越密集的招牌,店铺和人群、植物形态或色彩的渐变、指路箭头等②、宽窄同统一③、建筑风格、建筑形式一致——如:沿街建筑立面统一的古典样式④、空间连续性——不断出现的开敞空间、历史建筑、空间变换⑤、具体植物适量配置——林荫道的成排树木⑥、街道名称的连续性——如:一条经过的公交线路、建筑编号⑦、行人的相对密度⑧、可度量性——如:高宽比、道路长度给人带来的特别的空间感受⑨、地面纹理——如:人行道特殊的色彩和纹理街道的视觉层次:即城市的意象骨架?道路——方向性:①、限定空间视野(街区长度)②、地形的变化③、土地使用强度的渐变④、延伸的曲线也是一种渐变,被访者提到的街道曲线都与视觉线索有关⑤、明确位于道路特定一侧的元素有助于提供方向感(毗邻公共花园、城市广场;位于河畔等)⑥、行人的相对密集的渐变⑦、整个行程中确定的位置、有助于度量的特征也能带来方向感意象孤立的道路:①、导致道路与城市其他部分脱离的一个重要原因是其与周围环境元素的分离。

②、铁路和地铁是另一种道路与环境分离的实例③、简单正交的道路交叉点已被观察者感知,超过四个路口的交叉点,总让人感到迷惑④、对于习惯于开车出行的人来说,单行道的限制常使其对道路结构的意象复杂化假如道路能够向旅行者展示其他的城市元素,浅浅的渗入或穿透其中,提供一些周围事物的线索或符号,就一定会加深人们的出行体验。

道路网——一个具备一定的方向、地形关系或间距连续性的网络。

大量的街道,当他们的重复关系充分有规律可循的时候,就能够被看成是一个完整的网络。

路网中的街道名称、编号,空间的渐变,地形、细部和差异也都使道路网具有了顺序感和尺度感。

2. 边界——除道路以外的线性要素,他们通常是两个地区的边界,相互起侧面的参照作用。

强大的边界应具备的条件:①、视觉上占统治地位②、在形式上连续不可穿越例:河岸或滨水地带的明显特征边界分为——连续边界和不连续边界无论是由铁路、地形变化、高速公路或是地区界限形成的边界,都是环境中十分典型的特征,有助于划分区域。

当边界不连续、不封闭时,那么就有必要在他的末端设立明确的界标,和能够使边界完整、定位明确的参照点。

3. 区域——观察者能够想象进入的相对大一些的城市范围,其有一些普遍的特征,人们在内部可以识别它,并偶尔能充当外部参照物。

即一个具有相似特征的地区。

有外向型和内向型之分区域的形成----被动型区域and主动型区域如何强化区域意象:①、区域的尺度把握②、区域的名称赋予区域以个性③、与历史的联系能加强区域的意象性④、设置以节点(强烈的核心等)为中心的辐射性道路⑤、创造有特色的边界当相邻区域的特征对比不明显时,就很有必要区分边界两侧帮助观察者形成“里—外”的感觉。

具体方法有:①、材质的对比②、线条的连续凹凸③、植物特征④、坡道⑤、间隔的可识别节点⑥、特殊处理的端头等城市的区域,在最简单意义上是一个具有相似特征的地区,因为具有与外部其他地方不同的连续线索而可以识别。

适当地划分区域能够体现其与城市其他特征的联系,为此边界两侧应该可以相互渗透,是缝合线而不是屏障。

当两个反差很大的区域并排设置,而且能够从外部看见他们相邻的边界时,这样的区域在视觉上就很容易引起人们的关注。

区域内部物质特征的连续包括:视觉连续、听觉连续、惯性连续①、视觉连续:纹理、空间(线条的连续凹凸)、形式、细部、标志、建筑形式、建筑轮廓、使用、功能、居民、维护程度、风格、地形、植物特征、相似的立面(材料相似或对比、样式、装饰、色彩、质感、轮廓线、开窗方式等)、地面、尺度、比例、照明、布光等②、听觉连续:③、惯性连续:通常区域的主题单元作为一个特征组被意向和识别。

对不同区域的识别程度随着对城市了解的增加而改变如贝肯山的意象,就包括了狭窄陡峭的街道,古老而尺度宜人的砖砌联排住宅,维护精致的凹入式白色门廊,黑色的铁花装饰,卵石和砖铺的人行道,安静的气氛以及上流社会的行人等强化线索,通过设立特殊符号突出主题单元,可加强区域的可识别性和可意象性。

社会意义对构造区域也十分重要。

不同的区域与不同的社会区域联系在一起。