电波在电离层的传播特性

- 格式:ppt

- 大小:602.00 KB

- 文档页数:26

一.电磁场基本性质:1.电场和磁场:静止电荷产生的场表现为对于带电体有力的作用,这种场称为电场。

不随时间变化的电场称为静电场。

运动电荷或电流产生的场表现为对于磁铁和载流导体有力的作用,这种物质称为磁场。

不随时间变化的磁场称为恒定磁场。

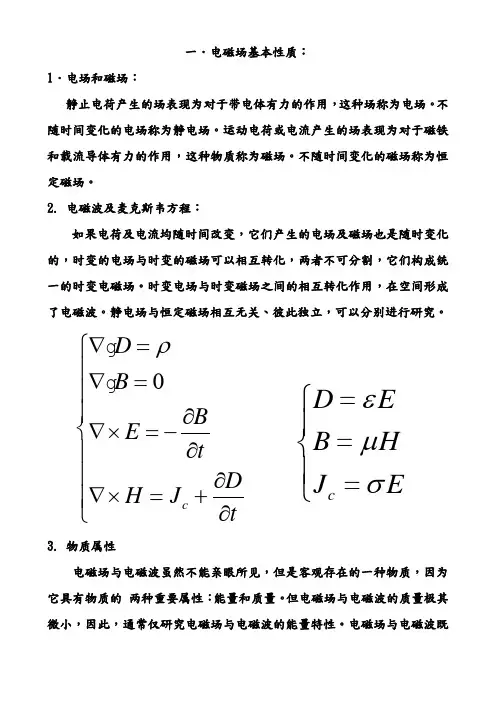

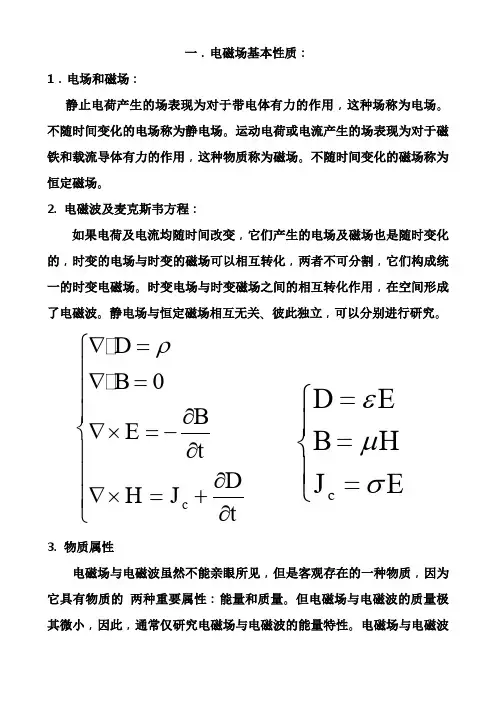

2. 电磁波及麦克斯韦方程:如果电荷及电流均随时间改变,它们产生的电场及磁场也是随时变化的,时变的电场与时变的磁场可以相互转化,两者不可分割,它们构成统一的时变电磁场。

时变电场与时变磁场之间的相互转化作用,在空间形成了电磁波。

静电场与恒定磁场相互无关、彼此独立,可以分别进行研究。

0c D B B E t D H J t ρ∇=⎧⎪∇=⎪⎪∂⎨∇⨯=-∂⎪⎪∂∇⨯=+⎪∂⎩g g cD E B H J E εμσ=⎧⎪=⎨⎪=⎩ 3. 物质属性 电磁场与电磁波虽然不能亲眼所见,但是客观存在的一种物质,因为它具有物质的 两种重要属性:能量和质量。

但电磁场与电磁波的质量极其微小,因此,通常仅研究电磁场与电磁波的能量特性。

电磁场与电磁波既然是一种物质,它的存在和传播无需依赖于任何媒质。

在没有物质存在的真空环境中,电磁场与电磁波的存在和传播会感到更加“自由”。

因此对于电磁场与电磁波来说,真空环境通常被称为“自由空间”。

当空间存在媒质时,在电磁场的作用下媒质中会发生极化与磁化现象,结果在媒质中又产生二次电场及磁场,从而改变了媒质中原先的场分布,这就是场与媒质的相互作用现象。

4. 历史的回顾与电磁场与波的应用公元前600年希腊人发现了摩擦后的琥珀能够吸引微小物体;公元前300年我国发现了磁石吸铁的现象;后来人们发现了地球磁场的存在。

1785年法国科学家库仑(1736-1806)通过实验创建了著名的库仑定律。

1820年丹麦人奥斯特(1777-1851)发现了电流产生的磁场。

同年法国科学家安培(1775-1836)计算了两个电流之间的作用力。

1831年英国科学家法拉第(1791-1867)发现电磁感应现象,创建了电磁感应定律,说明时变磁场可以产生时变电场。

电离层无线电波传播dianliceng wuxian dianbo chuanbo电离层无线电波传播radio wave propagation in the ionosphere无线电波在电离层中传播的规律及其应用的研究,早先着重于电波在电离层F2层电子密度峰值以下区域的传播问题,人造卫星上天以后,扩展到穿越整个电离层区域的传播规律问题。

基本理论电离层由自由电子正离子负离子、分子和原子组成,是部分电离的等离子体介质。

带电粒子的存在影响无线电波的传播,其机制是带电粒子在外加电磁场的作用下随之振动,从而产生二次辐射,同原来的场矢量相加,总的效果表现为电离层对电波的折射指数小于1。

由于自由电子的质量远小于离子的质量,一般电子的作用是主要的,只要考虑电子就够了。

但如电波频率较低而接近于离子的等离子体频率时,离子的影响也不能忽略。

由于地磁场的存在,带电粒子也受它的影响,所以电离层又是各向异性的(见磁离子理论)。

电离层的形成和结构特性是受太阳控制的,因此它既随时间又随空间变化。

在这样复杂的介质中,分析无线电波传播问题必须建立相对简化的物理模型并根据电波的频率采用相应的理论和方法。

对于电离层电波传播,介质的折射指数是一个最根本的参数,实验证明相当有效。

为人们普遍接受的磁离子理论表达的折射指数的公式称为阿普尔顿-哈特里公式,它是电离层电子密度和电波频率的函数,所以又被称为色散公式,而电离层则是一种色散介质。

对于短波和波长更短的电波传播问题,可以采用近似的射线理论,对长波和超长波则一般需要采用波动理论,有时可将地面和电离层底部之间看作一个同心球形波导。

折射和反射电离层的折射指数主要取决于电子密度和电波频率,电子密度愈大或电波频率愈低,折射指数愈小。

因为电离层的折射指数小于1,电波在电离层中受到向下折射,在垂直投射的情况下,折射指数等于零时,电波不能传播,产生“反射”。

在一定值的电子密度情况下,使折射指数为零的频率称为电波的临界频率,在地磁场的影响可以忽略时,这一频率就等于电子的等离子体频率。

上层大气电离层在电磁波传播中的影响研究电磁波是一种高频振动的无线电波,可传输信息和能量,具有重要的应用价值。

其传播受到许多因素的影响,其中之一是电离层的存在。

本文将重点探讨上层大气电离层在电磁波传播中的影响,并介绍相关的研究成果。

一、电离层的特点电离层是大气中一段离子化程度高的区域,由太阳光和宇宙射线等高能辐射使得大气分子电离而形成。

它主要位于距离地面约100公里以上的高空区域。

电离层随着时间、地球磁场、地方天气等因素的变化而发生动态变化,这对电磁波的传播产生影响。

电离层是地球空间活动的一个重要组成部分,对于卫星通信、导航、天气预报等领域都具有至关重要的作用。

二、电磁波在电离层中的传播特点电离层中的电离分子和自由电子会影响电磁波的传播。

电磁波的速度、频率和波长会随着电离层中电离程度的变化而发生变化。

具体来说,电离层中的自由电子会抵消电磁波传输过程中的一部分电场,使波速变慢,而波长则因速度减少而缩短,频率则增大。

这种现象被称为频率反转。

同时,电离层的不规则结构也会导致电磁波在传播过程中产生散射和衍射现象。

在电离层密度发生不连续性跳变的情况下,电磁波会被散射到任意的方向,从而形成所谓的散射传播。

在电离层密度发生周期性变化的情况下,电磁波会被衍射,形成波阵面交错的空间分布,从而形成所谓的多径传播。

这些现象对电磁波的传播产生了复杂的影响,极大地增加了电磁波通信系统的设计和工程实施难度。

三、电离层对电磁波传播的影响研究为了更好地理解和利用电离层对电磁波传播的影响,许多科学家进行了深入的研究。

大量的实验和模拟结果表明,电磁波的频率、波长和极化状态等参数会对电磁波在电离层中的传播产生显著的影响。

例如,美国空军高空研究实验室曾开展过一项名为“星际接触”的实验,旨在研究高频电磁波在电离层中的传播特性。

通过监测过程中电磁波在空间中的波前形态和电磁波功率强度变化,研究人员得到了电离层对电磁波传播的重要参数,如有效反射高度、散射系数和互相关数等。

无线电波的传播理论分析和实验都表明无线电波是横波,即电场和磁场的方向都与波的传播方向垂直。

而且电场强度与磁场强度的方向也总是相互垂直的。

无线电波在空间传播时,必然要受到大气层的影响,尤其以电离层的影响最为显著。

电离层是由于从太阳及其他星体发出的放射性辐射进入大气层,使大气层被电离而形成的。

电离层内含有自由电子是影响无线电波的主要因素。

电离层对无线电波的主要影响是使传播方向由电子密度较大区域向密度较小区域弯曲,即发生电波折射。

这种影响随波段的不同而不相同。

波长越长,折射越显著。

30MHz以下的波被折回地面;30MHz以上的波,则穿透电离层。

另外,电波受电离层的另—影响是能量被吸收而衰减。

电离程度越大,衰减越大;波长越长,衰减亦越大。

无线电波的传播方式,因波长的不同而有不同的传播特性,分为地波、天波和空间波三种形式。

地波――沿地球表面空间向外传播的无线电波。

中、长波均利用地波方式传播。

天波――依靠电离层的反射作用传播的无线电波叫做天波。

短波多利用这种方式传播。

空间波――沿直线传播的无线电波。

它包括由发射点直接到达接收点的直射波和经地面反射到接收点的反射波。

超短波的电视和雷达多采用空间波方式传播。

各种波长的传播特性如下长波(见波段划分表)波长在3000M以上,中波在100—1000M。

长波段主要用作发射标准时间信号。

而中波主要用作本地无线电广播和海上通信及导航。

短波主要靠天波传播。

传送距离较远,甚至可以用作国际无线电广播,远距离无线电话和电报通信等。

超短波是波长在10M—1m的波,只能用空间波传播,其主要以直线传播为主,由于有地球曲率的影响,传播距离较短,不得不靠增加天线高度来增加通信距离。

如无线电视等。

利用对流层和电离层散射,超短波传播距离大大增加,使雷达技术得到广泛应用。

频谱的高端300兆赫以上,我们称微波,主要是穿过电离层,用于卫星通信与无线电遥感等。

无线电波的传播方式一、无线电波的传播方式无线电波以每秒三十万公里的速度离开发射天线后,是经过不同的传播路径到达接收点的。

人们根据这些各具特点的传播方式,把无线电波归纳为四种主要类型。

1)地波,这是沿地球表面传播的无线电波。

2)天波,也即电离层波。

地球大气层的高层存在着“电离层”。

无线电波进入电离层时其方向会发生改变,出现“折射”。

因为电离层折射效应的积累,电波的入射方向会连续改变,最终会“拐”回地面,电离层如同一面镜子会反射无线电波。

我们把这种经电离层反射而折回地面的无线电波称为“天波”。

3)空间波,由发射天线直接到达接收点的电波,被称为直射波。

有一部分电波是通过地面或其他障碍物反射到达接收点的,被称为反射波。

直射波和反射波合称为空间波。

4)散射波,当大气层或电离层出现不均匀团块时,无线电波有可能被这些不均匀媒质向四面八方反射,使一部分能量到达接收点,这就是散射波。

在业余无线电通信中,运用最多的是“天波”传播方式,这是短波远距离通信向必要条件。

空间波和散射波的运用多见于超高频通信,而地波传播“般只用于低波段和近距离通信。

二、电离层与天波传播1.电离层概况在业余无线电中,短波波段的远距离通信占据着极重要的位置。

短波段信号的传播主要依靠的是天波,所以我们必需对电离层有所了解。

地球表面被厚厚的大气层包围着。

大气层的底层部分是“对流层”,其高度在极区约为九公里,在赤道约为十六公里。

在这里,气温除局部外总是随高度上升而下降。

人们常见的电闪雷鸣、阴晴雨雪都发生在对流层,但这些气象现象一般只对直射波传播有影响。

在离地面约10到50公里的大气层是“同温层”。

它对电波传播基本上没有影响。

离地面约50到400公里高空的空气很少流动。

在太阳紫外线强烈照射下,气体分子中的电子挣脱了原子的束缚,形成了自由电子和离子,即电离层。

由于气体分子本身重量的不同以及受到紫外线不同强度的照射,电离层形成了四个具有不同电子密度和厚度的分层,每个分层的密度都是中间大两边小。

电离层对电波传播影响的相关问题研究电离层对电波传播影响的相关问题研究引言电离层是地球大气层中的一部分,包括电离层D层、电离层E 层、电离层F层等不同的离子层。

电离层对电波传播具有重要影响,尤其是在无线电通信、卫星导航等领域。

本文将探讨电离层对电波传播的相关问题,包括电离层结构、电离层异常和对电波传播的影响机制。

一、电离层结构电离层是由太阳辐射中的紫外光和X射线将地球大气层中的气体分子离解形成的。

电离层D层位于60-90公里高度之间,E 层位于90-150公里高度之间,而F层则分为F1层和F2层,分别位于150-250公里和250-1000公里高度之间。

这些离子层会随着太阳活动的变化而发生相应的电离层异常。

二、电离层异常电离层异常是指在特定的时间段和空间区域内,电离层中的离子浓度变化异常,造成电波传播中的多路径传播、衍射、散射等现象。

电离层异常包括日变化和季节变化。

日变化是指在白天和夜晚,电离层中的离子浓度会发生明显变化,导致电波传播的特性也随之改变。

季节变化是指在不同季节,电离层的结构和离子浓度会有所差异,从而对电波传播产生不同影响。

三、对电波传播的影响机制1. 多路径传播:电离层中的离子会对电波进行折射、反射等,导致电波沿多条路径传播到达接收地点,从而引起多路径传播。

多路径传播会导致传播路径的延长和主导路径的改变,影响信号的传输质量和速度。

2. 衍射和散射:电离层对电波的传播路径产生衍射和散射。

衍射是指电波在电离层边界发生弯曲的现象,使电波能够绕过障碍物传播到阻塞区域;散射则是指电波与电离层中的离子相互作用后,沿其他方向进行传播。

衍射和散射会导致信号的弱化和延迟。

3. 消光:消光是指由于电离层中的吸收和散射作用,电波强度逐渐减弱的现象。

电离层中的气体分子和离子能够吸收频率较高的电波,导致信号逐渐减弱甚至完全消失。

4. 频延:频延是指电离层对不同频率的电波传播速度的影响。

电离层会对低频电波进行较大程度的频延,而对高频电波的频延较小。

电离层中电波传播的基础物理问题

电离层中电波传播的基础物理问题包括:

1. 介质特性:电离层是由高度电离的气体组成,其电磁波传输特性与常规的空气或真空介质不同。

电离层中存在的离子和自由电子可以对电波的传播速度、传播方向和极化状态产生影响。

2. 折射和反射:电离层中的离子和自由电子可以使电波产生折射和反射。

表面反射和天线朝向的角度也可以影响电波的传输。

3. 大气异常传播:电离层中的等离子体密度分布与地球表面物理区域分布的不均匀性相结合,会导致一些异常传播现象,例如超视距和多路径传播等。

4. 色散和吸收:电离层中不同频率的电波对等离子体的折射率有不同的响应,从而产生了色散现象。

同时,在高频率下,电离层的吸收也非常显著,这将限制电波的传播距离。

综上所述,电离层中电波传播的物理问题非常复杂,需要对空间中等离子体的物理特性、电磁波的传输特性、落地大气的情况等多方面进行综合研究。

一.电磁场基本性质:1.电场和磁场:静止电荷产生的场表现为对于带电体有力的作用,这种场称为电场。

不随时间变化的电场称为静电场。

运动电荷或电流产生的场表现为对于磁铁和载流导体有力的作用,这种物质称为磁场。

不随时间变化的磁场称为恒定磁场。

2. 电磁波及麦克斯韦方程:如果电荷及电流均随时间改变,它们产生的电场及磁场也是随时变化的,时变的电场与时变的磁场可以相互转化,两者不可分割,它们构成统一的时变电磁场。

时变电场与时变磁场之间的相互转化作用,在空间形成了电磁波。

静电场与恒定磁场相互无关、彼此独立,可以分别进行研究。

0c D B B E t D H J t ρ∇=⎧⎪∇=⎪⎪∂⎨∇⨯=-∂⎪⎪∂∇⨯=+⎪∂⎩cD E B H J E εμσ=⎧⎪=⎨⎪=⎩ 3. 物质属性 电磁场与电磁波虽然不能亲眼所见,但是客观存在的一种物质,因为它具有物质的 两种重要属性:能量和质量。

但电磁场与电磁波的质量极其微小,因此,通常仅研究电磁场与电磁波的能量特性。

电磁场与电磁波既然是一种物质,它的存在和传播无需依赖于任何媒质。

在没有物质存在的真空环境中,电磁场与电磁波的存在和传播会感到更加“自由”。

因此对于电磁场与电磁波来说,真空环境通常被称为“自由空间”。

当空间存在媒质时,在电磁场的作用下媒质中会发生极化与磁化现象,结果在媒质中又产生二次电场及磁场,从而改变了媒质中原先的场分布,这就是场与媒质的相互作用现象。

4. 历史的回顾与电磁场与波的应用公元前600年希腊人发现了摩擦后的琥珀能够吸引微小物体;公元前300年我国发现了磁石吸铁的现象;后来人们发现了地球磁场的存在。

1785年法国科学家库仑(1736-1806)通过实验创建了著名的库仑定律。

1820年丹麦人奥斯特(1777-1851)发现了电流产生的磁场。

同年法国科学家安培(1775-1836)计算了两个电流之间的作用力。

1831年英国科学家法拉第(1791-1867)发现电磁感应现象,创建了电磁感应定律,说明时变磁场可以产生时变电场。

长波、中波、短波、超短波和微波的传播特点1、长波传播方式主要是绕地球表面以电离层波的形式传播,作用距离可达几千到上万公里,此外,在近距离(200至300公里以内)也可以由地面波传播。

长波的传播主要是靠地面波和经电离层折回的天空波来进行的,它的传播距离由发射机的功率和地面情况所决定,一般不超过3000公里.主要用作无线电导航,标准频率和时间的广播以及电报通信等。

长波的应用:中远距离通信、地波通播、地波应急通信、长波矿井通信、地下通信、标准频率和时闻广播及无线电导航。

2、中波传播方式靠地面波和天空波两种方式进行传播。

在传播过程中,地面波和天空波同时存在,有时会给接收造成困难,故传输距离不会很远,一般为几百公里。

中波靠地面波和天空波两种方式进行传播.在传播过程中,地面波和天空波同时存在,有时会给接收造成困难,故传输距离不会很远,一般为几百公里.主要用作近距离本地无线电广播、海上通信,无线电导航及飞机上的通信等.中波的应用:近距离本地无线电广播、海上通信、无线电导航及飞机上的通信等。

3、短波传播方式短波信号主要靠电离层反射(天波)传播,也可以和长、中波一样靠地波进行短距离传播。

超短波通信主要靠地波传播和空间波视距传播。

当通信距离较近时,通常使用鞭状天线,利用地波传播。

短波的传播主要靠天空波来进行的,它能以很小的功率借助天空波传送到很远的距离.主要是远距离国际无线电广播、远距离无线电话及电报通信、无线电传真、海上和航空通信等。

当通信距离较远时,应用高架天线或将电台设在较高的地方,利用空间波传播;需要超视距通信时,可采用接力的方式或使用散射通信和卫星通信。

短波的应用:广播和通信。

4、超短波传播方式超短波传播(ultra-short wave propagation),波长为10~1米(相应频率为30~300兆赫)的电波经电离层的传播。

超短波电离层传播有散射传播和透射传播两种主要形式。

超短波,又叫米波或甚高频无线电波.主要传播方式是直射波传播,传播距离不远,一般为几十公里.主要用作调频广播、电视、导航、雷达及射电天文学等.超短波的应用:传送电视、调频广播、雷达、导航、移动通信等业务。

电波传播与天线基础知识单选题100道及答案解析1. 以下哪种电磁波的频率最高?()A. 无线电波B. 红外线C. 可见光D. X 射线答案:D解析:X 射线的频率高于可见光、红外线和无线电波。

2. 电波在自由空间传播时,其能量会()A. 增加B. 不变C. 减少D. 先增加后减少答案:C解析:电波在自由空间传播时,由于扩散和损耗,能量会逐渐减少。

3. 天线的增益通常以()为单位。

A. 瓦特B. 分贝C. 赫兹D. 伏特答案:B解析:天线的增益常用分贝(dB)来表示。

4. 以下哪种天线具有全向辐射特性?()A. 抛物面天线B. 八木天线C. 偶极子天线D. 喇叭天线答案:C解析:偶极子天线在水平方向上具有全向辐射特性。

5. 电波传播的主要方式不包括()A. 地波传播B. 天波传播C. 视线传播D. 声波传播答案:D解析:电波传播的方式主要是地波、天波和视线传播,声波不是电波。

6. 当天线的长度为半波长时,其输入阻抗为()A. 50 欧姆B. 75 欧姆C. 300 欧姆D. 不确定答案:A解析:一般情况下,半波长偶极子天线的输入阻抗约为50 欧姆。

7. 以下哪种因素会影响电波的传播速度?()A. 频率B. 波长C. 介质D. 功率答案:C解析:电波在不同介质中的传播速度不同。

8. 对于一个理想的天线,其辐射效率为()A. 0%B. 50%C. 100%D. 不确定答案:C解析:理想天线的辐射效率是100%,即输入的能量全部转化为辐射能量。

9. 电波在不均匀介质中传播时会发生()A. 折射B. 反射C. 散射D. 以上都是答案:D解析:电波在不均匀介质中传播时,可能会发生折射、反射和散射现象。

10. 以下哪种天线适用于卫星通信?()A. 螺旋天线B. 微带天线C. 环形天线D. 抛物面天线答案:D解析:抛物面天线具有高增益和良好的方向性,适用于卫星通信。

11. 天线的极化方式不包括()A. 线极化B. 圆极化C. 椭圆极化D. 随机极化答案:D解析:天线的极化方式有线极化、圆极化和椭圆极化。

电离层对波段

电离层对无线电波传播的影响较大,其影响主要涉及以下波段:

1.短波段(3-30MHz):这是实现远距离广播和通讯的适宜波段,在电离层处

于正常的状态下,它正好处于最高可用频率和最低可用频率之间。

但此波

段多径效应的存在会使电波信号衰落过大;电离层突然骚扰和电离层暴,

对电离层广播和通讯会造成严重影响,甚至会使信号中断。

2.中波段(300-3000KHz):广泛应用于近距离广播和通讯。

电离层中经常存

在尺度为几十米至几百千米的不均匀体,能引起中波与短波的快速衰落、

甚高频段电波的前向散射和卫星信号的相位闪烁。

这些随机的传播效应会

对电子系统的精度造成一定影响。

此外,无线电波在电离层传播时,会受到折射、反射、散射并被吸收而使部分能量损失于传播介质中。

西安理工大学硕士学位论文strength with distance attenuation, multimode interference, radiation source parameters and waveguide media parameters on propagation characteristics are carried out.Thirdly, the IRI model and the NRLMSISE-00 atmospheric model are combined to obtain the ionospheric parameter information closer to the actual environment. Based on the analytical method, the VLF field strength daily variation prediction model is established,it can effectively realize the prediction and analysis of the variation characteristics of VLF field strength at different times in a day,the prediction results are in good agreement with the measured results, and the VLF propagation characteristics were analyzed when the ionospheric electron density, electron temperature, and neutral particle density were disturbed.The purpose of this paper is to provide a theoretical basis for VLF navigation timing and earthquake prediction for the high-precision prediction exploration method of VLF propagation characteristics.Key words:VLF;earth-ionosphere waveguide;analytical method;IRI model目录目录1绪论 (1)1.1 研究背景与意义 (1)1.2 国内外研究现状 (2)1.2.1 甚低频解析方法的理论研究 (2)1.2.2 甚低频数值方法的理论研究 (5)1.2.3 电离层参量对甚低频传播特性影响的相关研究 (6)1.2.4 甚低频的实验观测研究 (7)1.2.5甚低频在导航和地震预测中的应用 (8)1.3 论文主要研究内容 (9)1.4 本章小结 (11)2 甚低频电磁波在地-电离层波导中的传播机理及数值计算 (13)2.1 甚低频在球面地-电离层波导中的传播原理 (13)2.1.1 波型结构及边界条件 (13)2.1.2 高度增益函数求解—Airy函数近似法 (15)2.1.3 电离层的反射系数及表面阻抗的求解 (20)2.1.4 地面反射系数及表面阻抗的求解 (25)2.1.5 理想情况下模方程根的求解 (27)2.1.6 非理想情况下模方程根的求解 (29)2.1.7 垂直电偶极子辐射场的表示 (30)2.2甚低频波导边界特性介绍 (31)2.2.1 波导上边界—电离层的影响 (32)2.2.2 波导下边界—大地的影响 (34)2.3 本章小结 (35)3 甚低频电磁波在地-电离层波导中的传播特性分析 (37)3.1 电离层指数模型 (37)3.2 VLF解析方法的正确性验证 (39)3.3 多模干涉现象 (40)3.4 VLF场强随传播距离的衰减 (42)3.5 辐射源参数对VLF传播的影响 (43)3.5.1 发射频率 (43)3.5.2 辐射功率 (45)3.5.3 接收点高度 (46)3.6 波导媒质参数对VLF传播的影响 (47)西安理工大学硕士学位论文3.6.1 电离层参数 (47)3.6.2 地面电参数 (50)3.7 本章小结 (51)4 结合IRI-MSISE模型的甚低频电磁波传播特性预测 (53)4.1 电离层IRI-MSISE模型介绍 (53)4.2 IRI-MSISE模型参数获取及算法设计 (54)4.3甚低频电波传播特性预测及分析 (56)4.3.1 VTX-Kolkata传播路径参数分析 (56)4.3.2 不同时刻场强随距离的衰减特性 (61)4.3.3 场强的日变化特性预测 (62)4.3.4 电离层扰动对甚低频传播特性的影响 (63)4.5 本章小结 (67)5 总结与展望 (69)5.1 总结 (69)5.2 展望 (70)致谢 (71)参考文献 (73)攻读硕士学位期间主要研究成果 (79)VI绪论1绪论1.1 研究背景与意义按照国际电信联盟(International Telecommunication Union,ITU)对于无线电波频段的划分,3kHz~30kHz频段范围内的无线电波称为甚低频电磁波,对应波长为10km~100km,它是无线电频谱中极具特点的频段。

无线电波传播的基础知识要了解电磁辐射,那么对于无线电波的电波传播相关的基础知识就要有所了解,只有基于对电波了解、熟悉的基础上才能更好采取合适的电磁辐射的防护措施!一、无线电波的传播特性及信号分析甚低频:VLF,3-30KHz、超长波、波长1KKm-100Km、以空间波为主,主要用于海岸潜艇通信;远距离通信;超远距离导航;低频:LF,30-300KHz、长波、波长10Km-1Km、以地波为主主要用于越洋通信;中距离通信;地下岩层通信;远距离导航;中频:MF,0.3-3MHz、中波、波长1Km-100m、以地波与天波为主,主要用于船用通信;业余无线电通信;移动通信;中距离导航;高频:HF,3-30MHz、短波、波长100m-10m、天波与地波,主要用于远距离短波通信;国际定点通信;甚高频:VHF,30-300MHz、米波、波长10m-1m、空间波主要用于电离层散射(30-60MHz)通信;流星余迹通信;人造电离层通信(30-144MHz);对空间飞行体通信;移动通信等超高频:UHF,0.3-3GHz、分米波、波长1m-0.1m、空间波,主要用于小容量微波中继通信;(352-420MHz);对流层散射通信(700-10000MHz);中容量微波通信(1700-2400MHz);特高频:SHF,3-30GHz、厘米波,波长10cm-1cm、空间波,主要用于大容量微波中继通信(3600-4200MHz);大容量微波中继通信(5850-8500MHz);数字通信;卫星通信;国际海事卫星通信(1500-1600MHz)等;ELF:极低频3~30Hz SLF:超低频30~300Hz ULF:特低频300~3000Hz VLF:甚低频3~30kHz LF:低频30~300kHz中波,长波MF:中频300~3000kHz、波长100m~1000m、中波主要用于AM广播HF:高频3~30MHz波长10~100m、短波主要用于短波广播VHF:甚高频30~300MHz波长1~10m、米波主要用于FM广播UHF:特高频300~3000MHz波长0.1~1m、分米波SHF:超高频3~30GHz波长1cm~10cm、厘米波EHF:极高频30~300GHz波长1mm~1cm、毫米波二、无线电波的传播无线电波按传播途径可分为以下四种:天波-由空间电离层反射而传播;地波-沿地球表面传播;直射波-由发射台到接收台直线传播;地面反射波-经地面反射而传播。