普通活性污泥法课设指导书

- 格式:doc

- 大小:71.50 KB

- 文档页数:6

常规活性污泥法课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解活性污泥法的定义、原理及常规活性污泥法的工艺流程;2. 掌握活性污泥法中污泥浓度、污泥龄、容积负荷等关键参数的计算与控制;3. 了解活性污泥法在污水处理中的应用及发展趋势。

技能目标:1. 能够分析活性污泥法的运行状况,诊断并解决常见问题;2. 能够运用所学知识进行活性污泥法的工艺设计与优化;3. 能够通过实际操作,掌握活性污泥法的关键运行参数的测定方法。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对环保事业的热爱和责任感,认识到活性污泥法在环境保护中的重要性;2. 培养学生的团队合作精神,学会在实验和工艺设计中相互协作、共同进步;3. 激发学生的创新意识,鼓励他们在活性污泥法的工艺改进中提出新思路、新方法。

本课程针对高年级环境工程及相关专业学生,结合课程性质、学生特点和教学要求,明确以上课程目标。

通过本课程的学习,使学生能够系统地掌握活性污泥法的理论知识,具备实际操作和工艺设计能力,同时培养他们的环保意识和团队协作精神,为我国环保事业贡献自己的力量。

二、教学内容1. 活性污泥法基本原理:讲解活性污泥法的起源、发展过程,重点阐述其基本原理及微生物代谢过程;参考教材章节:第三章“活性污泥法的原理与代谢过程”2. 常规活性污泥法工艺流程:介绍活性污泥法的工艺流程、主要构筑物及其功能;参考教材章节:第四章“活性污泥法工艺流程及构筑物”3. 活性污泥法关键参数控制:详细讲解污泥浓度、污泥龄、容积负荷等关键参数的计算、控制方法及其对处理效果的影响;参考教材章节:第五章“活性污泥法运行参数及其控制”4. 活性污泥法应用与优化:分析活性污泥法在实际工程中的应用,探讨工艺优化策略及发展趋势;参考教材章节:第六章“活性污泥法的应用及优化”5. 实际操作与工艺设计:组织学生进行活性污泥法实验操作,培养实际操作能力;结合案例,指导学生进行工艺设计与优化;参考教材章节:第七章“活性污泥法的实际操作与工艺设计”6. 活性污泥法问题诊断与解决:分析活性污泥法运行中常见问题,探讨解决方法;参考教材章节:第八章“活性污泥法运行问题及对策”教学内容按照以上安排进行,确保学生能够系统地掌握活性污泥法的相关知识,为后续课程学习和实际工作打下坚实基础。

水污染控制工程课程设计指导书1 课程设计教学目的及基本要求1.1 掌握城市污水厂的计算和设计,复习和消化课程讲授的内容;1.2 掌握设计与制图的基本技能;1.3 了解并掌握城市污水厂设计的一般步骤和方法,具备初步的独立设计能力;1.4 提高综合运用所学的理论知识独立分析和解决问题的能力。

2 课程设计步骤2.1 计算污水处理程度2.2 确定污水、污泥处理方法及流程。

2.3 处理厂各构筑物(如格栅、进水泵房、沉砂池、初沉池、曝气池、二沉池、浓缩池、消化池以及消毒设施,计量设施等)的设计计算与有关简图绘制。

2.4 绘制厂区总平面图在污水处理厂的平面图中,必须将污水处理构筑物、泵站及附属构筑物按比例绘出,并注明其主要尺寸。

上述各种构筑物及各种管道布置应尽量紧凑、节省占地面积,同时还要遵守设计规范、考虑运行管理、检修、运输及远期发展的可能性。

还要注意土方平衡,以减少土方量与施工费用。

污水和污泥流程应尽量考虑重力流,避免迂回曲折。

总平面图中应注明图名和比例尺,文字一律用仿宋字书写。

图中线条应粗细主次分明。

2.5 污水、污泥处理流程的高程计算要求沿污水、污泥处理中流动距离最长、水头损失最大流程,并按最大设计流量进行高程计算,以此来绘制各处理构筑物与连接管道(槽)的高程剖面图。

为保证各构筑物之间的污水、污泥能靠重力自流,需计算各构筑物及管道中的水头损失。

各构筑物内部的水头损失查阅课本或手册。

构筑物之间的水头损失按管道长度计算管道中的水头损失,既包括沿程水头损失又包括局部水头损失,还应考虑事故与扩建等情况所需要的贮备水头。

2.6 绘制污水、污泥处理流程的高程图图中必须注明原有地面标高、构筑物的顶部、底部与其中水面、泥面标高、受纳水体的洪水位、常水位和现最低水位标高等。

3 污水、污泥各处理构筑物的设计计算指导说明3.1污水处理构筑物的设计污水处理工艺类型建议采用传统活性污泥法。

典型工艺流程如附图1所示。

污水经过格栅截留较大的颗粒之后,经泵房提升之后,进入沉砂池、初沉池进行进一步沉淀等处理,格栅、沉砂池和初沉池可称为一级处理,其作用是去除污水中的固体污染物,从大块垃圾到颗粒粒径为数mm的悬浮物(溶解性的和非溶解性的),经过一级处理,污水中的BOD5值能去除20%~30%,SS能去除40%~55%;一级处理之后,污水进入曝气池和二沉池进行生物处理(二级处理),二级处理系统是城市污水处理厂的核心,一般采用生物处理方法,主要作用是去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物(以BOD或COD表示),通过二级处理,污水的BOD5值可降至20~30mg/L,一般可达到排放水体和灌溉农田的要求。

课程设计题目城镇污水处理厂工艺设计(活性污泥法)学院环境与生物工程学院专业环境工程班级环境工程一班学生姓名指导教师目录目录 (1)第一章设计任务 (4)1.1 设计任务及要求 (4)1.1.1 设计任务 (4)1.1.2 设计要求 (4)第二章总体设计 (5)2.1 处理构筑物选择 (5)2.2 污水处理厂选址 (5)2.3 核心工艺比较 (6)2.3.1 氧化沟工艺 (6)2.3.2 A/O法 (6)2.3.3 SBR法 (7)2.3.4 曝气生物滤池(BAF) (7)2.3.5 MBR工艺 (7)2.4 设计流量 (9)2.5 污水、污泥处理工艺流程图 (9)第三章格栅 (9)3.1 设计草图 (10)3.2 设计参数 (10)3.3 设计计算 (10)3.3.1 中格栅的设计计算 (10)3.3.2 细格栅的设计计算 (12)第四章沉砂池 (14)4.1 设计草图 (15)4.2 设计参数 (15)4.3 设计计算 (15)第五章初级沉淀池 (17)5.1 设计草图 (17)5.2 设计计算 (17)第六章曝气池 (20)6.1 污水处理程度的计算及曝气池的运行方式 (20)6.1.1 污水处理程度的计算 (20)6.1.2 曝气池的运行方式 (20)6.2 曝气池的计算与各部位尺寸的确定 (21)6.3 曝气系统的计算与设计 (23)6.4 供气量计算 (24)6.5 空气管系统计算 (26)6.6 空压机的选定 (27)第七章二次沉淀池 (27)7.1 设计草图 (28)7.2 设计参数 (28)7.3 设计计算 (28)第八章其他构筑物 (31)8.1 集水井 (31)8.2 污水提升泵房 (32)8.3 接触池 (33)8.4 液氯投配系统 (33)8.5 计量堰 (34)8.6 污泥回流泵房 (34)8.7 污泥浓缩池 (35)8.8 污泥脱水间 (35)第九章构筑物高程布置计算及水力损失 (35)9.1平面布置 (35)9.2构筑物水头损失计算 (36)9.2.1 污泥管道水头损失 (37)9.2.2 污水管渠水力计算 (38)9.3 污泥高程计算 (38)第十章污水厂运行成本及其构成 (40)10.1 污水处理厂的处理成本构成 (40)10.2 运行成本分析 (40)10.2.1 人员费 (40)10.2.2 动力费 (41)10.2.3 维修费 (42)10.2.4 药剂费 (42)10.3 运行成本 (42)参考文献 (43)第一章设计任务1.1 设计任务及要求1.1.1 设计任务城市日处理水量5万错误!未找到引用源。

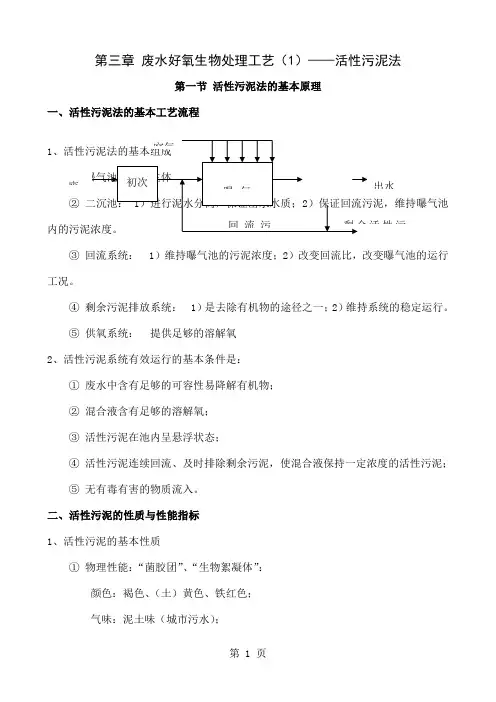

第三章废水好氧生物处理工艺(1)——活性污泥法第一节活性污泥法的基本原理一、活性污泥法的基本工艺流程1、活性污泥法的基本组成①曝气池:反应主体②二沉池:1)进行泥水分离,保证出水水质;2)保证回流污泥,维持曝气池内的污泥浓度。

③回流系统:1)维持曝气池的污泥浓度;2)改变回流比,改变曝气池的运行工况。

④剩余污泥排放系统:1)是去除有机物的途径之一;2)维持系统的稳定运行。

⑤供氧系统:提供足够的溶解氧2、活性污泥系统有效运行的基本条件是:①废水中含有足够的可容性易降解有机物;②混合液含有足够的溶解氧;③活性污泥在池内呈悬浮状态;④活性污泥连续回流、及时排除剩余污泥,使混合液保持一定浓度的活性污泥;⑤无有毒有害的物质流入。

二、活性污泥的性质与性能指标1、活性污泥的基本性质①物理性能:“菌胶团”、“生物絮凝体”:颜色:褐色、(土)黄色、铁红色;气味:泥土味(城市污水);比重:略大于1,(1.002 1.006);粒径:0.020.2 mm;比表面积:20100cm2/ml。

② 生化性能:1) 活性污泥的含水率:99.299.8%;固体物质的组成:活细胞(M a )、微生物内源代谢的残留物(M e )、吸附的原废水中难于生物降解的有机物(M i )、无机物质(M ii )。

2、活性污泥中的微生物:① 细菌: 是活性污泥净化功能最活跃的成分,主要菌种有:动胶杆菌属、假单胞菌属、微球菌属、黄杆菌属、芽胞杆菌属、产碱杆菌属、无色杆菌属等;基本特征:1) 绝大多数都是好氧或兼性化能异养型原核细菌;2) 在好氧条件下,具有很强的分解有机物的功能; 3) 具有较高的增殖速率,世代时间仅为2030分钟; 4) 其中的动胶杆菌具有将大量细菌结合成为“菌胶团”的功能。

② 其它微生物------原生动物、后生动物----在活性污泥中大约为103个/ml3、活性污泥的性能指标:① 混合液悬浮固体浓度(MLSS )(Mixed Liquor Suspended Solids ):MLSS = M a + M e + M i + M ii 单位: mg/l g/m 3② 混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS )(Mixed V olatile Liquor Suspended Solids ):MLVSS = M a + M e + M i ;在条件一定时,MLVSS/MLSS 是较稳定的,对城市污水,一般是0.75~0.85③ 污泥沉降比(SV )(Sludge V olume ):是指将曝气池中的混合液在量筒中静置30分钟,其沉淀污泥与原混合液的体积比,一般以%表示;能相对地反映污泥数量以及污泥的凝聚、沉降性能,可用以控制排泥量和及时发现早期的污泥膨胀;正常数值为2030%。

第三章废水好氧生物处理工艺(1)——活性污泥法第一节活性污泥法的基本原理一、活性污泥法的基本工艺流程1③回流系统: 1)维持曝气池的污泥浓度;2)改变回流比,改变曝气池的运行工况。

④剩余污泥排放系统: 1)是去除有机物的途径之一;2)维持系统的稳定运行。

⑤供氧系统:提供足够的溶解氧2、活性污泥系统有效运行的基本条件是:①废水中含有足够的可容性易降解有机物;②混合液含有足够的溶解氧;③活性污泥在池内呈悬浮状态;④活性污泥连续回流、及时排除剩余污泥,使混合液保持一定浓度的活性污泥;⑤无有毒有害的物质流入。

二、活性污泥的性质与性能指标1、活性污泥的基本性质①物理性能:“菌胶团”、“生物絮凝体”:颜色:褐色、(土)黄色、铁红色;气味:泥土味(城市污水);比重:略大于1,(1.002 1.006);粒径:0.020.2 mm;比表面积:20100cm2/ml。

②生化性能:1) 活性污泥的含水率:99.299.8%;固体物质的组成:活细胞(M a)、微生物内源代谢的残留物(M e)、吸附的原废水中难于生物降解的有机物(M i)、无机物质(M ii)。

2、活性污泥中的微生物:①细菌:是活性污泥净化功能最活跃的成分,主要菌种有:动胶杆菌属、假单胞菌属、微球菌属、黄杆菌属、芽胞杆菌属、产碱杆菌属、无色杆菌属等;基本特征:1) 绝大多数都是好氧或兼性化能异养型原核细菌;2) 在好氧条件下,具有很强的分解有机物的功能;3) 具有较高的增殖速率,世代时间仅为2030分钟;4) 其中的动胶杆菌具有将大量细菌结合成为“菌胶团”的功能。

②其它微生物------原生动物、后生动物----在活性污泥中大约为103个/ml3、活性污泥的性能指标:①混合液悬浮固体浓度(MLSS)(Mixed Liquor Suspended Solids):MLSS = M a + M e + M i + M ii单位: mg/l g/m3②混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)(Mixed Volatile Liquor Suspended Solids):MLVSS = Ma + Me+ Mi;在条件一定时,MLVSS/MLSS是较稳定的,对城市污水,一般是0.75~0.85③ 污泥沉降比(SV )(Sludge Volume ):是指将曝气池中的混合液在量筒中静置30分钟,其沉淀污泥与原混合液的体积比,一般以%表示;能相对地反映污泥数量以及污泥的凝聚、沉降性能,可用以控制排泥量和及时发现早期的污泥膨胀;正常数值为2030%。

实验一、间歇式活性污泥法实验模型一、实验目的(1)应熟练掌握SBR活性污泥法工艺各工序的运行操作要点;(2)熟练掌握活性污泥浓度和COD的测定方法;(3)正确理解SBR活性污泥法作用机理、特点和影响因素;(4)了解SBR活性污泥工艺曝气池的内部构造和主要组成;(5)了解有机负荷对有机物去除率及活性污泥增长率的影响。

二、实验原理间歇式活性污泥处理系统又称序批式活性污泥处理系统,即SBR工艺(sequencing Balch Reactor)。

本工艺最主要的特征是集有机污染物降解与混合液沉淀于一体,与连续式活性污泥法相比较,工艺组成简单,无需设污泥同流设备,不设二沉池,一般情况下,不产生污泥膨胀现象,在单一的曝气池内能够进行脱氮和除磷反应,易于自动控制,处理水水质好。

间歇式活性污泥曝气池在流态上属于完全混合式,在有机物降解方面是时间上的推流,有机污染物是沿着时间的推移而降解的。

如示意图1所示:间歇式活性污泥曝气池的运行操作是由①流入;②反应;③沉淀;④排放;⑤待机(闲置)等五个工序组成。

这五个工序构成了一个处理污水的周期,可以根据需要调整每个工序的持续时间。

进水、排水、曝气等动作均由自动控制箱设置的程序自动运行。

三、试验装置图四、实验水样及活性污泥(1)生活污水;(2)城市污水厂同流泵房的活性污泥。

五、操作过程首先必须弄清楚组成模型的所有装置和连接管路的作用,以及相互之间的关系,了解模型的工作原理。

在此基础上,方可开始模型的启动和运行。

(1)清水试验按进水——曝气——沉淀——排水——搅拌顺序设定四个时间继电器的运行时间,配水箱灌满自来水,刚进水泵将水打入本体,然后曝气一段时间,再停止曝气一段时间,打开排水电磁阀排一部分水,观察滗水器是否灵活,最后开动搅拌慢速搅拌一段时间。

这是一个完整的运行周期,可根据实验目的调整时间继电器使用的个数和设定时间。

一个周期接着一个周期,周而复始,重复循环。

(2)活性污泥的培养和驯化取城市污水处理厂同流泵房的活性污泥装入本体中,体积在本体有效容积的l/3—2/3,其余体积为自来水,只开动曝气的空气泵曝气1—2d,然后在配水箱配低COD浓度的试验用水,或稀释的生活污水或工业废水,控制每次进水量,延长曝气时间。

《水污染控制工程》课程设计学院:专业:XX:学号:指导老师:目录引言41设计任务及设计资料5 1.1设计任务与内容51.2设计原始资料51.2.1城市气象资料51.2.2地质资料51.2.3设计规模51.2.4进出水水质62、设计说明书6 2.1去除率的计算62.1.1溶解性BOD的去除率65的去除率:72.1.2 CODr2.1.3.SS的去除率:72.1.4.总氮的去除率:72.1.5.磷酸盐的去除率82.2城市污水处理工艺选择82.3、污水厂总平面图的布置92.4、处理构筑物设计流量(二级)92.5、污水处理构筑物设计92.5.1.中格栅和提升泵房(两者合建在一起)9 2.5.2、沉沙池102.5.3、厌氧池112.5.4、缺氧池112.5.5、好氧曝气池112.5.6、二沉池122.6、污泥处理构筑物的设计计算122.6.1污泥泵房122.6.2污泥浓缩池122.7、污水厂平面,高程布置132.7.1平面布置132.7.2管线布置132.7.3 高程布置143 污水厂设计计算书14 3.1污水处理构筑物设计计算143.1.1泵前中格栅143.1.2污水提升泵房163.1.3、泵后细格栅173.1.3、沉砂池183.1.4、厌氧池203.1.5、缺氧池计算203.1.6、好氧曝气池的设计计算213.1.8、二沉池283.2 污泥处理部分构筑物计算313.2.1污泥浓缩池设计计算:313.3、高程计算363.3.1污水处理部分高程计算:363.3.2高程图见CAD图363.3.3污水处理厂工艺流程图与总平面布置图36参考文献37XX市污水处理厂A/A/O工艺设计作者:闫赛红,指导教师:孙丰霞(XX农业大学资源与环境学院)【摘要】随着社会进步,人们对于城市污水的处理的要求愈加严格。

除了基本的去除污水中BOD和SS的要求外,通常还要求脱氮除磷,以保护水体环境。

本设计即采用了众多脱氮除磷工艺中较为经济合理的AAO工艺对进入污水厂的污水进行处理。

普通活性污泥法课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解普通活性污泥法的原理、工艺流程及主要运行参数;2. 掌握普通活性污泥法在污水处理中的应用及其优缺点;3. 了解普通活性污泥法的常见故障及其解决方法。

技能目标:1. 能够分析普通活性污泥法的运行数据,评估处理效果;2. 能够运用普通活性污泥法进行简单的污水处理设计;3. 能够熟练操作普通活性污泥法的模拟实验,提高实验技能。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对环境保护和水资源利用的责任感和使命感;2. 激发学生对污水处理技术的兴趣,培养创新精神和实践能力;3. 增强学生的团队合作意识,提高沟通协调能力。

课程性质分析:本课程为高中环境科学课程的一部分,旨在让学生了解和掌握污水处理技术,提高学生的环保意识。

学生特点分析:高中学生具有较强的逻辑思维能力和动手实践能力,对环保问题有一定的关注,但可能对专业术语和复杂工艺流程感到陌生。

教学要求:1. 结合生活实际,以案例教学为主,注重理论与实践相结合;2. 采用问题驱动的教学方法,引导学生主动探究;3. 组织小组讨论和实验操作,培养学生的团队合作精神和实践能力。

二、教学内容1. 普通活性污泥法原理- 污泥生长曲线- 污泥沉降性能- 好氧消化过程2. 工艺流程及运行参数- 充氧方式- 混合液悬浮固体浓度- 污泥龄- 污泥回流比- 污水处理效率3. 应用及优缺点- 处理各类污水的能力- 优点分析- 缺点分析- 改进措施4. 故障及解决方法- 污泥膨胀- 污泥溶解- 污泥反硝化- 污水处理效果不稳定5. 实践操作- 模拟实验操作流程- 实验设备使用方法- 数据分析方法- 故障排查及解决教学大纲安排:第一课时:普通活性污泥法原理第二课时:工艺流程及运行参数第三课时:应用及优缺点第四课时:故障及解决方法第五课时:实践操作(实验课)教材关联:教学内容与课本第五章“污水处理技术”相关,涉及第3节“活性污泥法”。

教学内容按照课程目标进行科学性和系统性组织,确保学生能够掌握普通活性污泥法的相关知识。

水污染控制工程课程设计指导书1 课程设计教学目的及基本要求1.1 掌握城市污水厂的计算和设计,复习和消化课程讲授的内容;1.2 掌握设计与制图的基本技能;1.3 了解并掌握城市污水厂设计的一般步骤和方法,具备初步的独立设计能力;1.4 提高综合运用所学的理论知识独立分析和解决问题的能力。

2 课程设计步骤2.1 计算污水处理程度2.2 确定污水、污泥处理方法及流程。

2.3 处理厂各构筑物(如格栅、进水泵房、沉砂池、初沉池、曝气池、二沉池、浓缩池、消化池以及消毒设施,计量设施等)的设计计算与有关简图绘制。

2.4 绘制厂区总平面图在污水处理厂的平面图中,必须将污水处理构筑物、泵站及附属构筑物按比例绘出,并注明其主要尺寸。

上述各种构筑物及各种管道布置应尽量紧凑、节省占地面积,同时还要遵守设计规范、考虑运行管理、检修、运输及远期发展的可能性。

还要注意土方平衡,以减少土方量与施工费用。

污水和污泥流程应尽量考虑重力流,避免迂回曲折。

总平面图中应注明图名和比例尺,文字一律用仿宋字书写。

图中线条应粗细主次分明。

2.5 污水、污泥处理流程的高程计算要求沿污水、污泥处理中流动距离最长、水头损失最大流程,并按最大设计流量进行高程计算,以此来绘制各处理构筑物与连接管道(槽)的高程剖面图。

为保证各构筑物之间的污水、污泥能靠重力自流,需计算各构筑物及管道中的水头损失。

各构筑物内部的水头损失查阅课本或手册。

构筑物之间的水头损失按管道长度计算管道中的水头损失,既包括沿程水头损失又包括局部水头损失,还应考虑事故与扩建等情况所需要的贮备水头。

2.6 绘制污水、污泥处理流程的高程图图中必须注明原有地面标高、构筑物的顶部、底部与其中水面、泥面标高、受纳水体的洪水位、常水位和现最低水位标高等。

3 污水、污泥各处理构筑物的设计计算指导说明3.1污水处理构筑物的设计污水处理工艺类型建议采用传统活性污泥法。

典型工艺流程如附图1所示。

污水经过格栅截留较大的颗粒之后,经泵房提升之后,进入沉砂池、初沉池进行进一步沉淀等处理,格栅、沉砂池和初沉池可称为一级处理,其作用是去除污水中的固体污染物,从大块垃圾到颗粒粒径为数mm的悬浮物(溶解性的和非溶解性的),经过一级处理,污水中的BOD5值能去除20%~30%,SS能去除40%~55%;一级处理之后,污水进入曝气池和二沉池进行生物处理(二级处理),二级处理系统是城市污水处理厂的核心,一般采用生物处理方法,主要作用是去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物(以BOD或COD表示),通过二级处理,污水的BOD5值可降至20~30mg/L,一般可达到排放水体和灌溉农田的要求。

本课程设计中采用传统活性污泥法,二级处理主要由曝气池、曝气系统、二沉池、污泥回流系统和剩余污泥排放系统等组成。

总体规定:①设计流量污水处理构筑物的设计流量,应按分期建设的情况分别计算。

当污水为自流进入时,应按每期的最高日最高时设计流量计算;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量校核管渠配水能力。

生物反应池(曝气池)的设计流量,应根据生物反应池类型和曝气时间确定。

曝气时间较长时,设计流量可酌情减少,可按平均日平均时设计流量计算。

②构筑物的个数或分格数不应少于2个,宜按并联系列设计。

③应根据设计的要求选择合理的污水处理流程和处理构筑物,对其进行设计计算,并对构筑物处理过程中涉及到的机械设备进行选型和相应计算。

3.1.1 格栅在污水处理系统(包括水泵)前,均须设置格栅,以拦截较大的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物。

格栅栅条间隙宽度,应符合下列要求:(1)粗格栅:机械清除时宜为16~25mm,人工清除时宜为25~40mm。

特殊情况下,最大间隙可为100mm;(2)细格栅:宜为1.5~10mm;水泵前,应根据水泵要求确定。

污水过栅流速宜采用0.6~1.0m/s。

除转鼓式格栅除污机外,机械清除格栅的安装角度宜为60°~90°。

人工清除格栅的安装角度宜为30°~60°。

3.1.2 污水提升泵房本课程设计中要求作泵的初选,不再要求对水泵总扬程进行核算。

污水经过泵房前一道粗格栅处理后,进入污水提升泵房,污水提升泵的流量、扬程计算要求如下:①污水泵站设计流量由上游排水系统管道终端的设计流量提供,按最大日最大时流量计算。

②选泵前总扬程的估算:H=H ST+H泵内+H泵外+H安全式中:H ST:静扬程,指输水最高点与集水池的最低水位之高差,m;H泵内:泵站内水头损失(包括沿程损失和局部损失),假设为1.5m;H泵外:泵站外扬水管到输水最高点之间的水头损失(包括沿程损失和局部损失),m;H安全:安全水头,m。

③根据估算的总扬程和设计流量选泵的数量与型号。

3.1.3 沉砂池污水经泵房提升后,经过一道细格栅后,进入沉砂池。

细格栅与沉砂池可以设置在一起。

沉砂池主要用于去除污水中相对密度2.65、粒径0.2mm以上的砂粒,以保护管道、阀门等设施免受磨损和阻塞。

沉砂池的形式,按池内水流方向的不同,可分为平流式、竖流式和旋流式三种,相应的按池型可分为平流式沉砂池、竖流式沉砂池、曝气沉砂池和旋流式沉砂池等。

平流式沉砂池较为常用。

3.1.4 初沉池污水经过沉砂池处理后进入初级沉淀池。

沉淀池一般分为平流式、竖流式和幅流式等。

每种沉淀池均包含五个区,即进水区、沉淀区、缓冲区、污泥区和出水区。

3.1.5 曝气池污水经过初沉池处理后进入生物处理构筑物(曝气池)。

曝气池是污水处理的主体构筑物,在这里污水与活性污泥混合,污水中的有机污染物作为营养物质被活性污泥微生物摄取、代谢与利用,从而污水得到净化。

曝气池的设计计算建议采用BOD污泥负荷法,计算步骤如下:①拟定一BOD污泥负荷率Ns,为稳妥,需用公式加以校核。

②确定混合液污泥泥浓度X。

根据已定的Ns查得相应的SVI范围,取定一SVI值,按公式求得回流污泥浓度Xr,再取定一回流比R,求得混合液污泥浓度X。

③确定曝气池容积。

④确定曝气池各部位尺寸(包括单组曝气池池容,面积,廊道个数及廊道的长宽)。

⑤剩余污泥量的计算,按公式先算出干泥量,再转换成湿泥量。

⑥曝气系统的计算按公式先计算曝气池混合液需氧量(R),再将其换算成相应于水温为20℃、气压为一个大气压的脱氧清水的充氧量(Ro),再按供气量公式换算成供空气量,按照风量和风压选定鼓风机型号。

3.1.6 二沉池二沉池设置于曝气池之后,是以沉淀、去除生物处理过程中产生的污泥获得澄清的处理水为其主要目的的。

二沉池有别于其他沉淀池,其作用一是泥水分离(沉淀)、二是污泥浓缩,并因水量、水质的时常变化还要暂时贮存活性污泥。

通常把二沉池与生物反应器以及污泥回流系统视为一个处理单元。

二沉池一般有辐流式、平流式、竖流式三种形式,池型有圆形、方形。

设计中常选用中心进水周边出水的圆形辐流式沉淀池。

3.1.7 回流污泥系统的设计污水与活性污泥的混合物(称作混合液)进入二沉池后,泥水分离,经过沉淀浓缩的污泥从二沉池底部排出,其中一部分作为接种污泥回流曝气池,多余的一部分(曝气池中每日增长的活性污泥量)则作为剩余污泥排出系统。

剩余污泥及其处置在下面的污泥处理构筑物的设计中进行介绍。

3.1.8 接触消毒池污水经一级处理和二级处理后,水质改善,细菌含量也大幅度减少,但其绝对值仍很可观,并有存在病原菌的可能,因此污水排放水体前应进行消毒,目前最常用污水消毒剂- -液氯来进行消毒。

3.1.9 计量设备在接触池后常设巴氏计量槽对污水处理厂总出水量进行计量。

3.2 污泥处理构筑物的设计城镇污水处理过程中,不可避免的将产生大量的污泥,要求对其进行适当的处理和处置,达到减量化、稳定化、无害化及资源化的目的。

典型的污泥处理工艺流程见附图2。

初沉污泥和剩余污泥的混合污泥经过浓缩、消化、脱水后,采用适宜的途径,对其进行处置,处置的方法包括农用、填埋、焚烧等。

3.2.1 浓缩池污泥浓缩主要有重力浓缩、气浮浓缩和离心浓缩等三种工艺形式。

目前国内以重力浓缩为主。

3.2.1.1 重力浓缩池重力浓缩池按其运转方式分为连续流和间歇流。

连续式污泥浓缩池一般采用竖流式或辐流沉淀池的形式。

3.2.1.2 气浮浓缩池适用于浓缩剩余污泥等较轻的污泥,能把含水率99%及以上的剩余污泥浓缩到94~96%。

3.2.1.3 离心浓缩池采用离心浓缩,可以避免磷的二次释放,因而离心浓缩适宜采用除磷生物工艺后的污泥处理。

3.2.2 消化池3.2.2.1 消化池主体构筑物浓缩后的污泥进入消化池,对污泥进行进一步处理。

消化池是污泥处理的主体构筑物,根据消化的微观原理可以分为好氧消化和厌氧消化,其中厌氧消化方式较为常用。

建议采用厌氧消化池,并同时进行两级厌氧消化设计。

第一级消化池有加热、搅拌设备,并有集气罩收集沼气,然后把排出的污泥送入第二级消化池。

第二级消化池没有加热与搅拌设备,依靠余热继续消化。

3.2.2.2 消化处理附属构筑物(沼气收集装置)污泥经过厌氧消化处理,产生沼气,在消化系统中设置沼气收集装置可以对消化池的产气不平衡现象进行调节。

3.2.3 污泥脱水污泥经过浓缩、消化处理后,含水率仍然很高,约为95~97%,需对污泥进行进一步脱水处理。

污泥脱水的方法主要有自然干化、机械脱水等。

建议采用机械脱水方式。

机械脱水方式分为真空过滤脱水、压滤脱水和离心脱水等,其中压滤脱水国内较为常用。

需要对压滤脱水方式进行设计,主要包括压滤脱水机的选择。

3.2.4 污泥的最终处置污泥经过浓缩、消化、脱水等处理后,需对其进行最终处置。

处置的方法有农肥利用与土地处理、建筑材料利用、填地与填海造地利用和排海等。

各种处置方法与污泥处理工艺流程有关,由于时间有限,本课程设计过程中对其不再进行详细设计。

3.3 城镇污水处理厂的总体布置3.3.1 总平面布置总平面布置包括:污水污泥处理构筑物、办公、化验及其他辅助建筑物,以及各种管道、道路、绿化等的布置。

根据污水处理厂的规模大小,采用1:200~1:1000比例尺手绘制总平面图(1号图)一张。

平面布置的一般原则如下:①处理构筑物的布置应紧凑,节约用地并便于管理。

②每一单元过程的最少池数为两座,但在大型污水中,由于设备尺寸的限制,往往有多池。

③处理构筑物应尽可能地按流程顺序布置,以避免管线迂回,同时应充分利用地形,以减少土方量。

④经常有人工作的建筑物如办公、化验等用房应布置在夏季主风向的上风一方,在北方地区,并应考虑朝阳。

⑤构筑物之间的距离应考虑敷设管渠的位置,运转管理的需要和施工的要求,一般采用5~10m。

⑥污泥处理构筑物应尽可能布置成单独的组合,以策安全,并方便管理。

污泥消化池应距沉淀池较近,以缩短污泥管线,但消化池与其他构筑物之间的距离不应小于20m。

贮气罐与其他构筑物的间距则应根据容量大小按有关规定办理。