大学语文1绪论

- 格式:ppt

- 大小:8.01 MB

- 文档页数:29

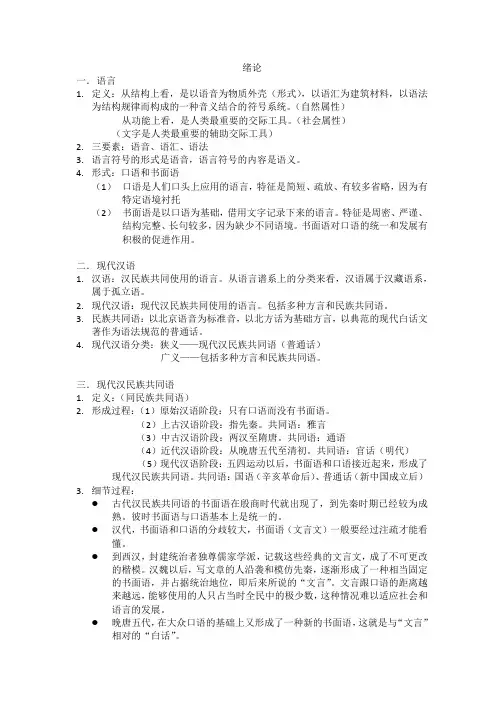

绪论一.语言1.定义:从结构上看,是以语音为物质外壳(形式),以语汇为建筑材料,以语法为结构规律而构成的一种音义结合的符号系统。

(自然属性)从功能上看,是人类最重要的交际工具。

(社会属性)(文字是人类最重要的辅助交际工具)2.三要素:语音、语汇、语法3.语言符号的形式是语音,语言符号的内容是语义。

4.形式:口语和书面语(1)口语是人们口头上应用的语言,特征是简短、疏放、有较多省略,因为有特定语境衬托(2)书面语是以口语为基础,借用文字记录下来的语言。

特征是周密、严谨、结构完整、长句较多,因为缺少不同语境。

书面语对口语的统一和发展有积极的促进作用。

二.现代汉语1.汉语:汉民族共同使用的语言。

从语言谱系上的分类来看,汉语属于汉藏语系,属于孤立语。

2.现代汉语:现代汉民族共同使用的语言。

包括多种方言和民族共同语。

3.民族共同语:以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范的普通话。

4.现代汉语分类:狭义——现代汉民族共同语(普通话)广义——包括多种方言和民族共同语。

三.现代汉民族共同语1.定义:(同民族共同语)2.形成过程:(1)原始汉语阶段:只有口语而没有书面语。

(2)上古汉语阶段:指先秦。

共同语:雅言(3)中古汉语阶段:两汉至隋唐。

共同语:通语(4)近代汉语阶段:从晚唐五代至清初。

共同语:官话(明代)(5)现代汉语阶段:五四运动以后,书面语和口语接近起来,形成了现代汉民族共同语。

共同语:国语(辛亥革命后)、普通话(新中国成立后)3.细节过程:●古代汉民族共同语的书面语在殷商时代就出现了,到先秦时期已经较为成熟。

彼时书面语与口语基本上是统一的。

●汉代,书面语和口语的分歧较大,书面语(文言文)一般要经过注疏才能看懂。

●到西汉,封建统治者独尊儒家学派,记载这些经典的文言文,成了不可更改的楷模。

汉魏以后,写文章的人沿袭和模仿先秦,逐渐形成了一种相当固定的书面语,并占据统治地位,即后来所说的“文言”。

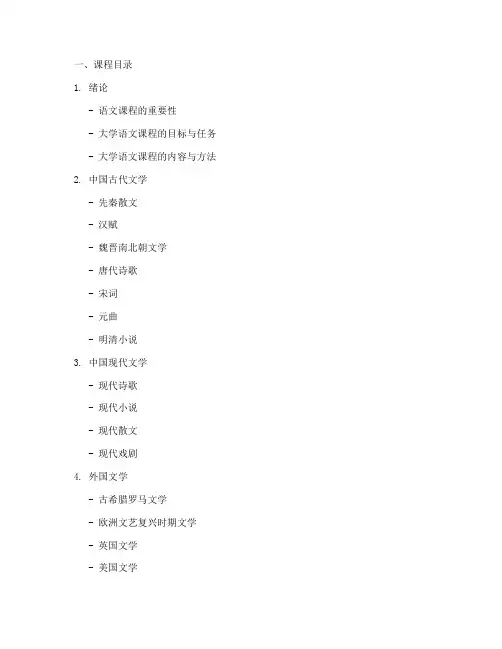

一、课程目录1. 绪论- 语文课程的重要性- 大学语文课程的目标与任务 - 大学语文课程的内容与方法2. 中国古代文学- 先秦散文- 汉赋- 魏晋南北朝文学- 唐代诗歌- 宋词- 元曲- 明清小说3. 中国现代文学- 现代诗歌- 现代小说- 现代散文- 现代戏剧4. 外国文学- 古希腊罗马文学- 欧洲文艺复兴时期文学- 英国文学- 美国文学- 俄罗斯文学- 日本文学5. 语文写作- 写作概述- 写作技巧- 写作实践6. 语文鉴赏- 鉴赏概述- 鉴赏方法- 鉴赏实践7. 语文应用- 语文应用概述- 语文应用技巧- 语文应用实践二、教案示例课程名称:中国古代文学课时:2课时教学目标:1. 了解中国古代文学的发展历程和主要流派。

2. 掌握先秦散文的特点及代表作品。

3. 培养学生对古代文学的兴趣和鉴赏能力。

教学内容:1. 中国古代文学概述教学过程:第一课时一、导入1. 介绍中国古代文学的重要性及发展历程。

2. 提出本节课的学习目标。

二、讲授1. 中国古代文学概述- 介绍中国古代文学的发展历程,包括先秦、汉、唐、宋、元、明、清等时期。

- 简述中国古代文学的主要流派,如儒家、道家、佛家等。

2. 先秦散文的特点及代表作品- 介绍先秦散文的起源、发展和特点。

- 分析先秦散文的代表作品,如《庄子》、《孟子》、《荀子》等。

三、讨论1. 学生分组讨论,分享对中国古代文学的认识和理解。

2. 教师引导学生思考先秦散文的特点及其对后世文学的影响。

四、作业1. 阅读并分析一篇先秦散文作品。

2. 写一篇关于先秦散文特点的短文。

第二课时一、复习1. 回顾上一节课的内容,检查学生对古代文学和先秦散文的掌握情况。

二、讲授- 深入分析先秦散文的文体特点,如辞藻华丽、寓意深刻等。

- 分析先秦散文的代表作品,如《庄子》的逍遥思想、《孟子》的仁政思想等。

三、讨论1. 学生分组讨论,结合自身阅读体验,分析先秦散文的特点。

2. 教师引导学生思考先秦散文对后世文学的影响。

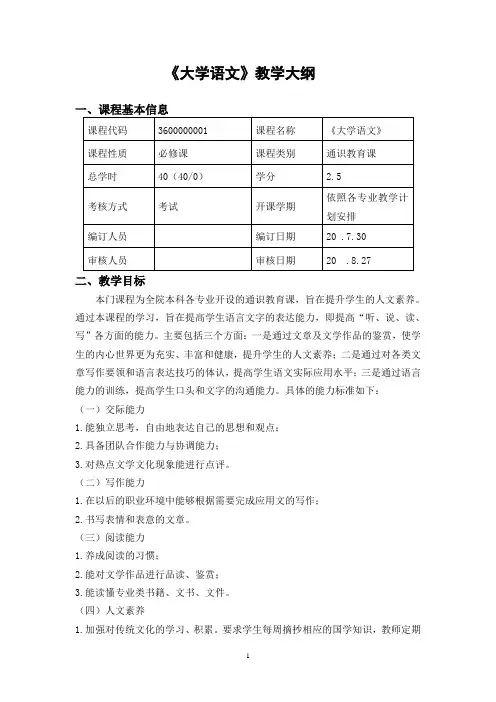

《大学语文》教学大纲二、教学目标本门课程为全院本科各专业开设的通识教育课,旨在提升学生的人文素养。

通过本课程的学习,旨在提高学生语言文字的表达能力,即提高“听、说、读、写”各方面的能力。

主要包括三个方面:一是通过文章及文学作品的鉴赏,使学生的内心世界更为充实、丰富和健康,提升学生的人文素养;二是通过对各类文章写作要领和语言表达技巧的体认,提高学生语文实际应用水平;三是通过语言能力的训练,提高学生口头和文字的沟通能力。

具体的能力标准如下:(一)交际能力1.能独立思考,自由地表达自己的思想和观点;2.具备团队合作能力与协调能力;3.对热点文学文化现象能进行点评。

(二)写作能力1.在以后的职业环境中能够根据需要完成应用文的写作;2.书写表情和表意的文章。

(三)阅读能力1.养成阅读的习惯;2.能对文学作品进行品读、鉴赏;3.能读懂专业类书籍、文书、文件。

(四)人文素养1.加强对传统文化的学习、积累。

要求学生每周摘抄相应的国学知识,教师定期检查。

此部分内容设置的目的,是促使学生养成良好的阅读习惯,学习经典,弘扬中国优秀的传统文化;2.陶冶学生的审美情操;3.培养学生树立正确的人生观、价值观和道德观。

四、理论教学内容与要求(一)绪论教学内容:1.大学语文课程基本概况:(1)课程性质与教学目的;(2)课程教学内容;(3)课程教学方法;(4)课程考核方案。

2.大学语文课程学习意义;3.大学语文课程学习方法。

教学目的与要求:1.了解大学语文课程基本概况;2.理解大学语文课程学习意义;3.掌握大学语文课程学习方法。

教学重点:大学语文课程学习意义。

教学难点:大学语文课程学习方法。

(二)计划教学内容:1.计划含义;2.计划种类;3.计划的写作结构及要求。

教学目的与要求:1.了解计划的含义及种类;2.理解计划与总结的关系;3.掌握计划的写作结构及写作技巧;4. 能撰写常见的计划。

教学重点:计划的写作技巧。

教学难点:不同计划的撰写方法。

《大学语文》课程笔记第一章绪论“大学语文”概论一、学习“大学语文”课程的意义1. 提高人文素养- 大学语文课程通过经典文学作品的学习,使学生接触和理解人类文化的精髓,从而提升个人的人文素养。

- 人文素养的提高有助于学生在面对复杂社会现象时,能够具备更加深刻和全面的思考能力。

2. 增强语言表达能力- 通过对文学作品的分析和鉴赏,学生可以学习到丰富的词汇、多样的表达方式和严谨的逻辑结构。

- 语言表达能力的提升有助于学生在学术研究、职业发展和日常交流中更加得心应手。

3. 培养审美情趣- 大学语文课程中的文学作品蕴含着美的元素,能够引导学生发现美、感受美、创造美。

- 审美情趣的培养有助于学生形成健康的生活态度和价值观,提高生活品质。

4. 传承优秀传统文化- 大学语文课程是对中国传统文化的一种传承,通过学习古代文学作品,学生可以更好地理解中华民族的历史和文化。

- 传承优秀传统文化有助于增强学生的民族认同感和自豪感,促进文化自信。

5. 拓展思维视野- 大学语文课程内容丰富,涉及历史、哲学、社会学等多个领域,有助于学生形成跨学科的思维方式。

- 思维视野的拓展有助于培养学生的创新意识和解决问题的能力。

二、“语文”的含义1. 语文的定义- 语文是口头语言和书面语言的简称,它包括听、说、读、写四个方面的技能。

- 在教育领域,语文特指汉语言文学,是中小学和大学阶段的一门基础学科。

2. 语文的性质- 工具性:语文是人类交流思想、表达情感的重要工具,是学习其他学科的基础。

- 艺术性:语文具有独特的审美价值,文学作品是语言艺术的高度体现。

3. 语文的内涵- 语文不仅包含语言本身,还涉及语言背后的文化、历史、哲学、艺术等深层内容。

- 学习语文不仅是学习语言技能,更是了解和掌握一种文化的过程。

4. 语文与文学的关系- 语文是文学的基础,没有扎实的语文基础,就无法进行有效的文学创作和鉴赏。

- 文学是语文的艺术表现,通过文学作品,语文的内涵和外延得到丰富和扩展。

《新编大学语文教案》第一讲绪论应用文一、写作的定义狭义观点:文学文体的写作。

广义观点:文学文体的写作与应用文体的写作。

定义:写作就是用语言来表达二、思考题:中小学写作与大学写作的关系?联系:继承与发展的关系,更高层次的提升。

区别:大学的写作更注重实用性和系统性。

三、写作的分类1、文学文体的写作:小说、诗歌、戏剧、散文等;2、应用文体的写作:党政公务文书,普通应用文书。

四、应用文写作的定义定义:是应用写作的文字表现形态。

应用文是国家党政机关、企事业单位、社会团体或个人在工作、学习和生活中使用的,用以处理公或私事务、传播信息、表述意愿而撰写的具有一定的惯用体式的实用性文章。

五、应用文写作的特点1、实用性这是应用文最大、最本质的特点。

区别于文学作品和其它文体的主要标志。

举例:作为法院工作人员,上级派你去调查一起交通事故,你所写的文字就具有很强的实用性,或用于上级领导审阅,或用于备档,或用于开庭用,等等。

2、真实性文学作品的真实是艺术的真实。

应用文写作对真实性的基本要求:从实际出发,按照客观规律行文,事实确凿可信,统计数据准确无误,有根有据。

真实性的表现:5W+1H,即是何时、何地、何人、何事、何故、如何。

反面举例:广州西瓜注水事件;北京纸包子事件。

一方面,应用文写作的阅读对象有极强的针对性,如上例中,读者就应当是法院的上级领导;如你去求职,你的求职信、简历的读者就是单位人事部的干部,等等。

一方面,日常的写作则不是这样,如刘若英的歌曲《后来》,可称作是优美的歌曲,《后来》问世后,旋即传唱祖国的大江南北,主要原因是:歌声、歌词折射了普遍的人性,于是,社会各阶层、各年龄阶段的人都能体会,并且在心里产生共鸣。

4、权威性举例:市教育局下发的红头文件,这会影响市里各学校的发展;省教育厅下发的红头文件,则会影响全省的教育发展;如果是国家教育部的文件,即会对全国教育工作产生广泛的影响。

5、格式的稳定性格式,如果被大家接受,约定俗成,就成为惯用格式;如果格式被法定固化,就称为规范格式。

大学语文教案第一章绪论一、关于课程与教材1、课程的目的与任务《大学语文》是湖北省普通高等院校非中文专业学生必修的一门公共课,它是为切实改善大学生文化素质,培养和提高大学生语文知识、文化知识、写作能力、鉴赏能力而设置的一门综合性文化基础课。

非中文专业开设的《大学语文》课,将以“扩大外延,充实内涵”为指导思想,根据学科体系特点、学生及社会的需要,进一步拓展文化内涵,加大知识容量,注意训练培养学生的思维能力和创新能力,开拓视野,融思想教育、道德教育、审美教育、以及技能训练为一体,以适应培养跨世纪复合型人才的需要。

本课程的设置目的,是为了使已具备高中毕业语文程度的大学生,进一步提高阅读鉴赏与写作表达能力,改善和提高人文素质,为学好高等教育其他各类专业课程及继续接受教育打下扎实的基础,并塑造高尚的人格。

课程开设的具体目的如下:1、了解和学习中华民族的优秀文化传统。

培养高尚的思想品质和健康的道德情操;接受爱国主义和集体主义精神的熏陶和教育,增强民族自豪感和自信心。

2、提高语文水平。

能够比较顺利而准确地阅读一般文章、学术论著和文学作品,能够利用工具书读懂文言文,具有较强的阅读理解能力。

3、提高鉴赏能力。

掌握一定的文化及文学基础知识,具有较强的分析、评价、鉴赏文学作品的初步能力,具有较高的审美品位。

4、提高写作能力。

能规范地运用汉语言文字,掌握各类文章的文体特点,能写作规范的议论文,具有较强的书面能力和口头表达能力。

2、课程的基本要求《大学语文》实行统一教材、统一命题、统一考试。

考试内容不局限于课堂讲授及教材内容,要突出检测对所学知识的应用能力。

要尽可能采取灵活、多样、宽松的考试方式,力求检测出学生的真正水平。

具体教学中,要精益求精,举一反三;要精讲细讲,帮助学生提高阅读理解的技能,通过其他人文选修课的辅助作用,扩大学生的知识面,提高审美鉴赏水平。

教学上树立“人文语文观”。

以文化、文明为参照背景,以人文主题为线索,作品为范例,贯通史哲,综合交叉,开阔学生视野。