2011计划与协同创新

- 格式:ppt

- 大小:3.73 MB

- 文档页数:68

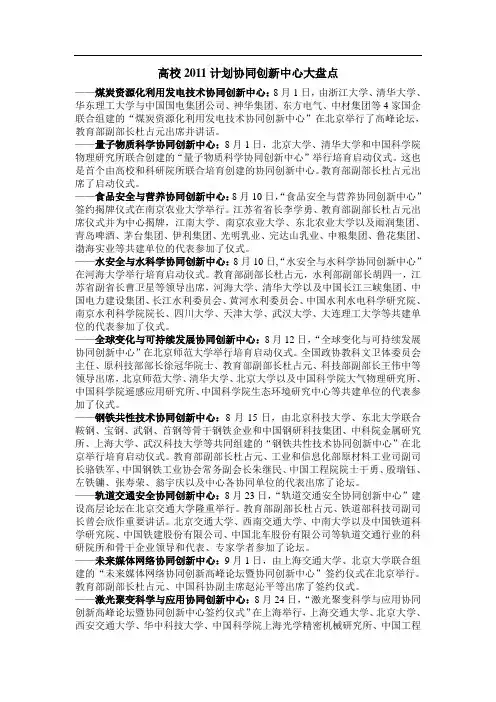

高校2011计划协同创新中心大盘点——煤炭资源化利用发电技术协同创新中心:8月1日,由浙江大学、清华大学、华东理工大学与中国国电集团公司、神华集团、东方电气、中材集团等4家国企联合组建的“煤炭资源化利用发电技术协同创新中心”在北京举行了高峰论坛,教育部副部长杜占元出席并讲话。

——量子物质科学协同创新中心:8月1日,北京大学、清华大学和中国科学院物理研究所联合创建的“量子物质科学协同创新中心”举行培育启动仪式。

这也是首个由高校和科研院所联合培育创建的协同创新中心。

教育部副部长杜占元出席了启动仪式。

——食品安全与营养协同创新中心:8月10日,“食品安全与营养协同创新中心”签约揭牌仪式在南京农业大学举行。

江苏省省长李学勇、教育部副部长杜占元出席仪式并为中心揭牌,江南大学、南京农业大学、东北农业大学以及雨润集团、青岛啤酒、茅台集团、伊利集团、光明乳业、完达山乳业、中粮集团、鲁花集团、渤海实业等共建单位的代表参加了仪式。

——水安全与水科学协同创新中心:8月10日,“水安全与水科学协同创新中心”在河海大学举行培育启动仪式。

教育部副部长杜占元,水利部副部长胡四一,江苏省副省长曹卫星等领导出席,河海大学、清华大学以及中国长江三峡集团、中国电力建设集团、长江水利委员会、黄河水利委员会、中国水利水电科学研究院、南京水利科学院院长、四川大学、天津大学、武汉大学、大连理工大学等共建单位的代表参加了仪式。

——全球变化与可持续发展协同创新中心:8月12日,“全球变化与可持续发展协同创新中心”在北京师范大学举行培育启动仪式。

全国政协教科文卫体委员会主任、原科技部部长徐冠华院士、教育部副部长杜占元、科技部副部长王伟中等领导出席,北京师范大学、清华大学、北京大学以及中国科学院大气物理研究所、中国科学院遥感应用研究所、中国科学院生态环境研究中心等共建单位的代表参加了仪式。

——钢铁共性技术协同创新中心:8月15日,由北京科技大学、东北大学联合鞍钢、宝钢、武钢、首钢等骨干钢铁企业和中国钢研科技集团、中科院金属研究所、上海大学、武汉科技大学等共同组建的“钢铁共性技术协同创新中心”在北京举行培育启动仪式。

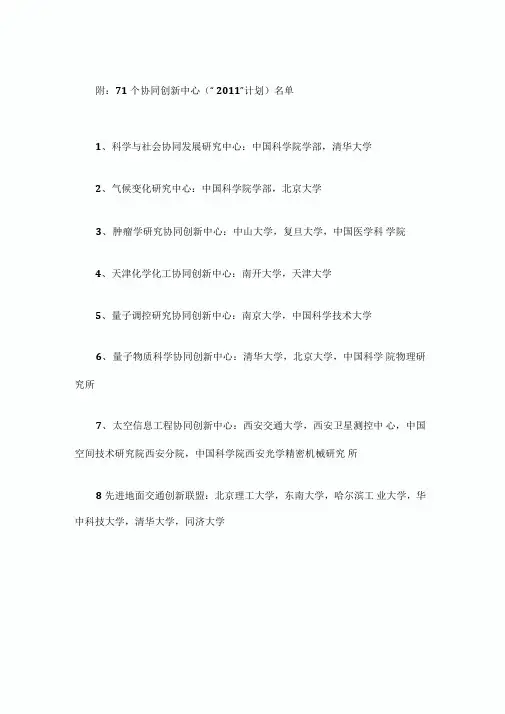

附:71个协同创新中心(“ 2011”计划)名单1、科学与社会协同发展研究中心:中国科学院学部,清华大学2、气候变化研究中心:中国科学院学部,北京大学3、肿瘤学研究协同创新中心:中山大学,复旦大学,中国医学科学院4、天津化学化工协同创新中心:南开大学,天津大学5、量子调控研究协同创新中心:南京大学,中国科学技术大学6、量子物质科学协同创新中心:清华大学,北京大学,中国科学院物理研究所7、太空信息工程协同创新中心:西安交通大学,西安卫星测控中心,中国空间技术研究院西安分院,中国科学院西安光学精密机械研究所8先进地面交通创新联盟:北京理工大学,东南大学,哈尔滨工业大学,华中科技大学,清华大学,同济大学9、绿色交通技术产学研协同创新联盟:武汉理工大学,长安大学, 大连海事大学、重庆交通大学、长沙理工大学10、生物技术药物研发与成果转化协同创新联盟:四川大学,北京大学,清华大学,复旦大学,浙江大学等11、国家清洁能源协同创新中心:南京大学,协鑫集团12、中国燃料电池汽车技术创新战略联盟:同济大学,清华大学,武汉理工大学,重庆大学等13、拓扑材料科学与技术上海协同创新平台:上海交通大学,复旦大学,上海技术物理研究所,上海微系统所等14、司法文明协同创新中心:中国政法大学,吉林大学,武汉大学15、知识经济与法制发展协同创新中心:中南财经政法大学,中国政法大学,北京大学16、中国西部文化创意产业协同创新研究中心:西安交通大学,香港理工大学17、主要粮食作物生物学协同创新中心:中国农业大学,华中农业大学,西北农林科技大学18、畜禽健康养殖协同创新中心:中国农业大学,华中农业大学,西北农林科技大学19、合肥物质科学技术中心:中科院合肥物质科学研究院,中国科学技术大学20、经济学理论与实践协同创新中心:上海财经大学,清华大学,西南财经大学21、中华创新药物联合研究中心:北京大学、台湾大学、香港大学、澳门大学22、“两型社会”建设协同创新中心:中南大学,湖南大学,武汉大学,湖南科技大学23、玉米水稻小麦生物学协同创新中心:中国农业大学,西北农林科技大学,华中农业大学24、能源材料化学协同创新中心:厦门大学,复旦大学,中国科学技术大学25、生物医用材料2011协同创新中心:四川大学,华南理工大学,武汉大学26、钢铁共性技术协同创新中心:北京科技大学,东北大学,钢铁研究总院27、水安全与水科学协同创新中心:河海大学,清华大学,长江三峡集团28、先进磷化工技术与装备协同创新联盟:四川大学,厦门大学,清华大学,华东理工大学,武汉工程大学29、轨道交通安全协同创新中心:北京交通大学,西南交通大学,中南大学30、特殊区域公路大通道协同创新中心:长安大学牵头,同济大学、大连海事大学、长沙理工大学、重庆交通大学、武汉理工大学、交通运输部公路科学研究院、交通运输部科学研究院、招商局重庆交通科研设计院有限公司、中国建筑材料集团有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路工程局有限公司、中交西安筑路机械有限公司、中国智能交通系统有限公司、郑州宇通客车股份有限公司等单位协同31、长江黄金水道绿色和安全技术协同创新中心:武汉理工大学,河海大学,重庆交通大学,上海海事大学,长沙理工大学32、阻燃材料与技术协同创新联盟:四川大学,中国科学技术大学, 上海交通大学,北京理工大学,北京化工大学,浙江大学,东北林业大学,公安部四川消防研究所,公安部天津消防研究所等33、雷达技术协同创新中心:西安电子科技大学,国防科技大学,哈尔滨工业大学,北京理工大学,电子科技大学,中国电子科技集团,空军装备研究院,海军装备研究院,中国航天科工集团二院,中国航天科工集团三院,中国航天科技集团五院,中科院电子所34、马克思主义协同创新中心:中国人民大学,复旦大学,武汉大学,中山大学,中央编译局,中国社会科学院35、农业高效用水协同创新中心:西北农林科技大学,中国农业大学,武汉大学36、有机发光显示(OLED协同创新中心:华南理工大学,清华大学,上海大学,东南大学37、中国金融发展与金融安全协同创新中心:西南财经大学,国家审计署,中国银监会,中国人民大学,武汉大学38、山西煤炭资源可持续开发利用协同创新中心:太原理工大学,中北大学,中科院山西煤化所,焦煤集团,太重煤机等单位39、无线通信技术协同创新中心:东南大学,清华大学,电子科技大学,华南理工大学,哈尔滨工业大学,南京邮电大学,重庆邮电大学40、气象灾害预警预报与评估协同创新中心:南京信息工程大学,中国科学院大气物理研究所,国家气象中心,国家气候中心,中国气象科学研究院,中国人民解放军理工大学,成都信息工程学院,中国电子科技集团公司第十四研究所41、中国文化“走出去”协同创新中心:北京外国语大学,中国人民大学,罗马大学,国际汉学会42、中国财政发展2011协同创新中心:中央财经大学,上海财经大学,中南财经政法大学,东北财经大学,江西财经大学,山东财经大学,北京国家会计学院,上海国家会计学院,厦门国家会计学院43、现代中药协同创新中心:天津中医药大学、中国中医科学院中药研究所、浙江大学药学院中药科学与工程学系、天津国际生物医药联合研究院、天士力制药集团股份有限公司、山东步长制药股份有限公司、石家庄以岭药业股份有限公司、华润三九医药股份有限公司44、首都世界城市顺畅交通协同创新中心:北京工业大学、北京交通大学、清华大学、北方工业大学、北京建筑工程学院、北京市交通委员会、北京市公安局公安交通管理局、交通运输部公路科学研究院、北京城市排水集团有限责任公司、北京市政路桥建设控股(集团)有限公司45、高端制造装备协同创新中心:西安交通大学,浙江大学、华中科技大学、华南理工大学46、膜分离技术协同创新中心:天津工业大学牵头,由天津工业大学、上海交通大学、天津大学、中国纺织科学研究院、中科院生态环境研究中心、国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所、中海油天津化工研究设计院及天津膜天膜科技股份有限公司组成。

理工大学“协同创新中心”建设管理办法第一章总则第一条为了贯彻落实《教育部、财政部关于实施高等学校创新能力提升计划的意见》(教技[2012]6号)(简称“2011计划”)和《“高等学校创新能力提升计划”实施方案》,根据XX省《高等学校创新能力提升计划实施方案》的文件精神,特制定本办法。

第二条XX理工大学“2011协同创新中心”(以下简称为协同创新中心)建设的主要目标是按照“地方急需、省内一流”的要求,围绕科学前沿和地方经济社会发展的重大需求,发挥我校多学科的优势,积极联合省内外创新力量,有效聚集创新要素,构建协同创新模式。

建立一批协同创新中心,培养一批拔尖人才,产出一批重大标志性成果,为建设鲜明的优秀本科大学的目标提供有力的人才保障。

第三条建设协同创新中心遵循“创新引领、全面开放、深度融合、发展”的基本原则,坚持“多元、开放、融合、持续”的运行机制,以协同创新引领我校创新能力的全面提升。

第四条协同创新中心实行公开遴选,坚持“扶优扶强”和“择优汰劣”原则,突出,强化优势,目标考核,动态管理。

第二章申报条件第五条根据“2011计划”重大需求的划分,协同创新中心分为面向科学前沿、面向文化传承创新、面向行业产业和面向区域发展四种类型。

协同创新中心以人才、学科、科研三位一体的创新能力提升为核心,充分利用我校的优势学科,以优秀科技人才为核心,汇聚社会多方资源,大力推进我校与省内外兄弟院校、科研院所、企业、地方的深度合作融合,探索建立适应不同需求,形式多样的协同创新模式。

第六条申请认定的XX理工大学协同创新中心需具备以下基本条件:1.方向选择紧密围绕、XX或地方行业产业发展重大需求,协同创新模式选取合理。

2.已建立了实质性的协同创新体,各方任务明确,职责清晰,建立了优势互补、互利共赢的协同机制和形式,形成了良好的协同创新氛围。

3.从协同创新的实际出发,在组织管理、人员聘任、科研考核、人才培养、资源配置等方面开展了有效的机制体制改,方案具体,措施得当,进展顺利,成效明显。

教育部地球空间信息技术协同创新中心 2011计划教育部地球空间信息技术协同创新中心是一个重要的科研机构,成立于2011年。

该中心的目标是通过协同创新来推动地球空间信息技术的发展,提升我国在这一领域的国际竞争力。

地球空间信息技术是一门涉及地球空间信息获取、处理、分析和应用的综合学科。

它涵盖了遥感技术、地理信息系统、导航定位技术、地球观测技术等多个智能领域。

地球空间信息技术的发展对于现代社会的可持续发展、资源管理和环境保护等方面具有重要意义。

教育部地球空间信息技术协同创新中心的2011计划是该中心在成立时确定的一系列发展目标和任务。

这一计划的主要内容包括人才培养、科研创新、产业合作等方面。

首先,人才培养是该中心的重要任务之一。

中心计划通过开设研究生课程、举办学术交流活动等方式来培养高水平的研究生和科研人员。

中心鼓励学生深入学习地球空间信息技术的基础理论和前沿技术,培养他们的创新思维和解决实际问题的能力。

其次,科研创新是中心的核心任务之一。

中心鼓励科研人员积极开展基础研究和应用研究,推动地球空间信息技术的创新发展。

中心将组织开展一系列科研项目,包括遥感数据处理算法的研究、地理信息系统的开发等。

中心还将与其他科研机构合作,共同推动地球空间信息技术的研究和应用。

此外,中心计划推动产业合作,促进地球空间信息技术的产业化发展。

中心将与地球空间信息技术相关的企业、政府部门等进行合作,共同开展技术研发、新产品推广等活动。

中心将为企业提供技术咨询、人才培养等支持,帮助企业提升技术水平和市场竞争力。

教育部地球空间信息技术协同创新中心成立以来,取得了可喜的成绩。

中心的科研人员在遥感技术、导航定位技术等方面取得了一系列重要研究成果。

中心的研究项目得到了政府和企业的广泛支持,为我国地球空间信息技术的发展做出了积极贡献。

在未来,教育部地球空间信息技术协同创新中心将继续推动地球空间信息技术的发展。

中心将加强与国内外科研机构、高校和企业的合作,共同攻关重大科研项目,促进地球空间信息技术的创新发展。

协同创新中心发展现状及探究作者:李一辰孙玲王雅楠来源:《山东青年》2020年第08期摘要:高等学校创新能力提升计划是针对科学研究、学科融合发展、人才培养三位一体全面发展的中国高等教育的战略改革。

本文针对协同创新中心发展现状,以机制体制、人才培养及队伍建设、纵深发展展开研究,建议协同创新中心突破机制体制壁垒建立伙伴关系,形成创新共同体以保证其能长期稳定的运行,推进高校企业发展和人才培养,提升社会服务能力。

关键词:协同创新;伙伴关系;创新共同体一、“2011计划”协同创新中心建设背景介绍“2011计划”是国家在高等教育领域启动的第三项国家工程,以人才、学科、科研三位一体创新能力提升为核心任务,深化高校机制体制改革,转变高校创新方式。

该计划按照“国家急需、世界一流”的要求,结合国家中长期教育、科技发展规划纲要,发挥高校多学科、多功能的优势,积极联合国内外创新力量,有效聚集创新要素和资源,构建协同创新的新模式,形成协同创新的新优势。

教育部、财政部联合印发《2011协同创新中心建设发展规划》[1]明确协同创新中心建设原则及重要任务,并对通过认定的2011协同创新中心提出“2011协同创新中心政策支持意见”,充分给予中心在机制体制改革、人事改革、人才培养等方面发展优先权、自主权。

通过认定的国家级协同创新中心为38家,覆盖 14 个省份,且基本分布在中、东部地区。

京(9)、苏(5)、沪(4)、湘(3)、浙(3)5 省(直辖市)占据 24 席,川、鄂、闽、津、陕各占 2 席,辽、豫、黑、皖各占 1 席。

[2]根据重大需求划分,分为面向科学前沿、面向文化传承创新、面向行业产业和面向区域发展四种类型,涵盖量子物理、司法文明、化学化工、生物医药、航空航天、轨道交通、军民共建等多个国家发展重大需求领域。

协同创新中心作为一个创新综合体,将高校、科研机构、企业及政府功能部门整合,将支持政策、科研实力和生产工厂一体化。

在创新环境、创新能力、创新实力上,都是高度匹配,是目前较为前沿的的协同创新模式。

“2011计划”的主要内容可以简要地归纳为“1148”,即一个根本出发点、一项核心任务、四类协同创新模式的探索和推进八个方面[4]的体制机制改革。

(1)以“国家急需、世界一流”为根本出发点。

国家急需、世界一流,既是“2011计划”的目标和方向,也是标准和条件,旨在引导高校围绕国家急需的战略性问题、科学技术尖端领域的前瞻性问题和涉及国计民生的重大公益性问题,聚集一流的创新团队,形成一流的创新氛围,创造一流的创新成果,培养一流的创新人才,在服务国家重大需求的同时,逐步形成“中国特色、世界一流”的办学模式,加速建立能够冲击世界一流的新优势和新实力。

(2)以人才、学科、科研三位一体的创新能力提升为核心任务,“2011计划”提出人才、学科、科研三位一体创新能力提升的核心任务,目的是围绕重大科学问题和国家重大需求,增强人才培养、学科建设、科研三者之间的协同与互动,增强创新要素的有效集成,增强高校创新能力发展的导向性,增加投入与产出的效益。

其中人才是根本,学科是基础,科研是支撑。

(3)以协同创新中心为载体,构建四类协同创新模式。

大力推进学校和学校、学校和科研院所、学校和行业企业以及学校和区域发展、和国际合作的深度融合。

探索建立面向科学前沿、行业产业、区域发展以及文化传承创新的重大需求的四类协同创新模式,建成一批2011协同创新中心,逐步成为具有国际重大影响的学术高地、行业产业共性技术的研发基地、区域创新发展的引领阵地和文化传承创新的主力阵营。

(4)以创新发展方式转变为主线,推动高校深化机制体制改革,“2011计划”提出“以机制体制改革引领协同创新,以协同创新引领高等学校创新能力的全面提升”的要求,力争突破高校内部以及与外部的机制体制壁垒,改变“分散、封闭、低效”的现状,释放人才、资源等创新要素的活力,在总结近年来高校改革实践与经验的基础上,通过系统的改革设计,建立综合改革实验区,着力推动八个方面的改革:一是构建科学有效的组织管理体系。

作者: 赵鑫 肖玉平 黄荣林

作者机构: 广东轻工职业技术学院食品与生物工程系

出版物刊名: 职教通讯

页码: 3-4页

年卷期: 2013年 第2期

主题词: 高职院校 协同创新 轻工业 人才培养 “2011计划”

摘要:协同创新对于高职院校是一个全新课题。

以协同创新理论和战略协同论为基础,以市场需求为导向,以资源整合为主线,高职院校通过构建协同创新大平台、组建大团队来催生关键技术的创新,推动区域经济的发展。

参与“2011计划”对加快高职教育改革与发展,转变创新方式,充分发挥高等教育作为科技第一生产力和人才第一资源具有重要意义。

教育部、财政部关于印发《2011协同创新中心建设发展规划》、《2011协同创新中心政策支持意见》、《2011协同创新中心认定暂行办法》等三个文件的通知【法规类别】教育综合规定【发文字号】教技[2014]2号【发布部门】教育部财政部【发布日期】2014.04.05【实施日期】2014.04.05【时效性】现行有效【效力级别】部门规范性文件教育部、财政部关于印发《2011协同创新中心建设发展规划》等三个文件的通知(教技[2014]2号)各省、自治区、直辖市教育厅(教委)、财政厅(局),新疆生产建设兵团教育局、财务局,有关部门(单位)教育、财务司(局),教育部直属各高等学校:现将《2011协同创新中心建设发展规划》《2011协同创新中心政策支持意见》《2011协同创新中心认定暂行办法》印发给你们,请按照执行。

各地方、高校及相关部门要依据上述文件,认真做好协同创新中心的规划、组织和培育工作,加强顶层设计,做好统筹部署,围绕国家、行业以及区域的重大需求,结合自身优势与特色,积极组织开展多种形式的协同创新;针对当前高校改革整体性和系统性推进的要求,发挥高校改革的主动性和创造性,切实落实各方面的政策支持措施,真抓实干,务求实效;积极联合国内外优势力量,广泛汇聚创新要素与资源,深入推动机制体制改革,努力营造协同创新的环境和氛围。

教育部财政部2014年4月5日2011协同创新中心建设发展规划实施“高等学校创新能力提升计划”(以下简称“2011计划”)是贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,全面提高高等教育质量,支撑人力资源强国和创新型国家建设的重要举措。

是深化教育领域综合改革,推进高等教育与科技、经济、文化更加紧密结合的重要抓手。

为了进一步加强宏观指导,明确教育部、财政部组织认定并给予支持的2011协同创新中心建设的指导思想、建设原则、重点任务、发展目标和领域布局,更有针对性地引导高校和地方协同创新中心的培育与组建,经“2011计划”领导小组研究决定,特制定本规划。

操作实施 1.前期培育 -- 确定协同创新方向。

从本校具有优势的领域出发,按照国家急需、世界一流的要求和标准,结合国家、地方、行业等发展规划选取方向。

方向应具有较强的整体性和系统性,有一定的广度和深度,避免仅从高校自身发展需求出发,避免成为单纯的科研项目 -- 选择协同创新模式。

紧密围绕协同创新方向,按照需求的层次和类型,凝练关键问题和重点任务,结合自身的能力和特色,充分分析国内优势单位、创新力量的分布,切合实际地选择协同创新模式和项目类型。

操作实施 -- 组建协同创新体。

广泛联合国内外具有协同意愿的优势力量,建立强强组合的协同创新体。

确定协同创新的目标、任务和实施路线,明确协同创新体各方的职责与分工,形成协同创新的新优势和新平台 -- 构建协同创新环境。

协同创新体遵循人员流动不调动、成果归属原单位的基本法则,充分发挥各方优势,充分考虑各方的利益分配,逐步建立组织管理、研究人员、学生培养、科研组织以及资源成果等五个方面的协同,形成有利于协同创新的新环境和新氛围操作实施 2.申报评审在高校、地方、行业充分培育并取得良好成效基础上,经牵头高校主管部门审核后,推荐到领导小组<a name=baidusnap0></a><Bstyle='color:black;background-color:#ffff66'>办公室</B>。

面向区域发展协同创新项目,均需通过省级教育行政部门进行组织和推荐。

经领导小组<Bstyle='color:black;background-color:#ffff66'>办公室</B>初审通过后,委托第三方机构组织专家评审,提出立项建议、支持方式和修改完善意见等,评审结果经专家咨询委员会复审后,报领导小组审批。

操作实施(1)项目建议要求: --方向选择符合国际科技前沿和国家、地方、行业等重点发展规划,牵头高校具有明显优势和组织协同创新能力与公认力 --模式选取合理,协同创新体组建成熟,各方任务明确,职责清晰,形成了良好的协同创新氛围。

地方高校参与“2011计划”协同创新的思考作者:吕剑红来源:《黑龙江教育·高校研究与评估》2013年第08期摘要:文章分析了“高等学校创新能力提升计划”即“2011计划”对地方高校发展的意义,并从增强紧迫感和危机感、瞄准目标与加强协作、建立完善政策激励机制、更加重视优秀年轻人才培养等方面,提出了地方高校贯彻实施“2011计划”参与协同创新对策。

关键词:“2011计划”;地方高校;协同创新中图分类号:G640 文献标识码:A 文章编号:1002-4107(2013)08-0008-02“2011计划”即“高等学校创新能力提升计划”,是胡锦涛同志2011年在清华大学百年校庆讲话中提出要积极推动协同创新,通过体制机制创新和政策项目引导,鼓励高校同科研机构、企业开展深度合作,建立协同创新的战略联盟,促进资源共享,联合开展重大科研项目攻关,在关键领域取得实质性成果。

为了落实胡锦涛同志指示,教育部、财政部决定启动实施2011计划,并于2012年3月23日在全面提高高等教育质量工作会上联合颁发了《关于实施高等学校创新能力提升计划的意见》。

“2011计划”的总体思路是:面向需求、推动改革、探索模式、提升能力,即以国家急需,世界一流为根本出发点,以人才、学科、科研三位一体创新能力提升为核心任务,探索建立面向科学前沿、行业产业、区域发展和文化传承创新重大需求的四类创新模式,重点推进组织管理、人事制度、人才培养、人员考评、科研模式、资源配置方式、国际合作、创新文化建设等八个方面的机制体制改革。

一、“2011计划”对地方高校发展的意义按照目前约定俗成的分类,我国高校被区分为“985高校”、“211工程高校”、教育部属重点高校、地方高校等几类。

其中地方高校通常是指行政关系隶属于各省、市、自治区,主要依靠地方政府财政供养,由地方行政部门划拨经费的普通高等学校。

据有关数据不完全统计,目前我国有各级各类地方高校2500多所,占全国普通高校总数95%以上。

“2011计划”让创新要素活起来所谓“2011计划”,其实是一个简称,即“高等学校创新能力提升计划”。

2011年4月24日,时任中共中央总书记胡锦涛在清华大学百年校庆上发表讲话,提出要积极推动协同创新,通过体制机制创新和政策项目引导,鼓励高校同科研机构、企业开展深度合作,建立协同创新的战略联盟,促进资源共享,联合开展重大科研项目攻关,在关键领域取得实质性成果。

其后不久,教育部、财政部决定启动实施“高等学校创新能力提升计划”。

2012年3月23日,在全面提高高等教育质量工作会上,两部委联合颁发《关于实施高等学校创新能力提升计划的意见》。

该计划旨在突破高校内外部机制体制壁垒、释放人才、资源等创新要素活力。

2012年5月7日“高等学校创新能力提升计划”正式启动。

简称“2011计划”,是我国高等教育领域继211工程、985工程之后第三个体现国家意志的战略性计划。

2013年2月27日至28日,“2011协同创新中心”答辩会在北京举行。

这是协同创新中心自组建以来首次接受同台检阅。

经过激烈的角逐,167个参加“检阅”的中心,仅14家通过专家认定,成为首批“2011协同创新中心”,被认定的中心将以“国家队”身份进行协同创新,做“国家急需、世界一流”的大事,形成若干国家“智库”。

“211”“985”“2011”三驾马车驱动中国高等教育提升中国高等教育质量,培养一流创新人才,建设世界一流大学……在根本目标方面,“211”“985”“2011”三大工程并无二致。

“2011计划”可以看做是“211工程”和“985工程”的发展和延续,加速建立能够冲击世界一流的新优势和新实力。

“2011计划”的新特点在于:力争突破高校内部以及高校与外部的机制体制壁垒,改变“分散、封闭、低效”的现状,释放人才、资源等创新要素的活力。

“美国从基础研究中的一个发现到成为市场上的产品,仅需要6年,而我们往往还停留在写文章的阶段。

”中科院院士、南开大学教授葛墨林说:“…2011计划‟切中要害,高校再不整合资源,就不能适应国家经济社会发展的需要了。

试论云南省各高校的协同创新——以“2011 计划”为背景作者:周俊瑜来源:《教育教学论坛》 2014年第25期周俊瑜(云南大学高等教育研究院,云南昆明650000)摘要:协同创新是“2011计划”的重中之重,协同创新调动了高校、科研机构企业、政府等各主体的积极性,强调优势互补的“大协同”。

所以云南各主体不但要通力合作,共同进步。

而且,云南高校要找到自身位置,发挥自身优势,做到“同中有特”,不迷失自己,做到真正意义上的自主创新和可持续发展,推动云南高校的内涵式发展。

关键词:协同创新;“2011计划”;大协同;合作;单干中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2014)25-0045-022011年4月24日,胡锦涛同志在清华大学百年校庆上的重要讲话中明确指出,要积极推动协同创新,“2011计划”由此诞生。

2012年3月22日,国家“全面提高高等教育质量”工作会议联合颁发了《教育部财政部关于实施高等学校创新能力提升计划的意见》,决定启动实施“2011计划”,协同创新是它的核心使命。

自“2011计划”一提出,协同创新就成为了高校甚至是社会的热点话题,协同创新为高校的内涵式发展描绘了一幅美好的蓝图。

一、协同创新的内涵协同创新是企业、政府、知识生产机构(大学、研究机构)、中介机构和用户等为了实现重大科技创新而开展的大跨度整合的创新组织模式。

协同创新是通过国家意志的引导和机制安排,促进企业、大学、研究机构发挥各自的能力优势、整合互补性资源,实现各方的优势互补,加速技术推广应用和产业化,协作开展产业技术创新和科技成果产业化活动,是当今科技创新的新范式。

协同创新是多个利益主体的合作,不同主体因为有各自的出发点,会出现不同利益主体之间的博弈,所以需要有国家的宏观调控,以平衡各主体间的关系,但是国家要掌握好这个度,如果国家过度参与,将会造成不公平等更严重的后果。

“2011计划”是以国家需求为导向,建立跨主体的协同创新中心,各主体进行实质性合作。