汉语拼音方案与汉民族标准语

- 格式:doc

- 大小:52.00 KB

- 文档页数:18

汉语拼音汉语拼音字母是《汉语拼音方案》规定用来拼写普通话的一套字母。

现代汉民族共同语就是以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范的普通话。

方言是某一地区的人们所使用的语言,它是全民语言的地方变体,是全民语言的分支。

汉语的方言可分为七大类:一是北方方言,以北京话为代表,分布在长江以北,镇江以西、九江以东的长江南岸沿江地带,四川、云南、贵州、湖北(东南角除外)等省及湖南西北角、广西西北部。

使用人数约占汉族的70%。

包括华北方言(北方官话)、西北方言、西南方言(西南官话)、江淮方言(下江官话)。

二是吴方言,也称江南话或江浙话,以上海话为代表。

分布在上海市、江苏长江以南镇江以东地区(不含镇江)、浙江省的大部分地区。

使用人口约占汉族的8.4%。

三是湘方言,也称湖南话,以长沙话为代表。

分布在湖南省除西北角以外的大部分地区。

使用人口约占汉族的5%。

四是赣方言,也称江西话,以南昌话为代表。

分布在江西省除西北角以外的大部分地区及湖北省的东南部。

使用人口约占汉族总人口的204%。

五是客家方言,以广东梅县话为代表。

分布在广东、福建、台湾、江西、湖南、四川等省。

使用人口约占汉族的4%。

六是闽方言,也称福建话。

分布在福建、广东的东部、海南岛和雷州半岛地区、浙江南部和台湾省。

使用人口约占汉族的4.2%。

包括以厦门话为代表的闽南方言、以福州话为代表的闽东方言、以建瓯话为代表的闽北方言。

七是粤方言,也称广东话,以广州话为代表。

分布在广东中部、西南部和广西的东部、南部。

约占汉族人口的5%。

《汉语拼音方案》包含五部分:字母表、声母表、韵母表、声调符号和隔音符号。

汉语拼音的由来汉语拼音是中华人民共和国的汉字“拉丁化”方案,于1955年—1957年文字改革时被中国文字改革委员会汉语拼音方案委员会研究制定。

该拼音方案主要用于汉语普通话读音的标注,作为汉字的一种普通话音标。

1958年2月11日的全国人民代表大会批准公布该方案。

1982年,成为国际标准ISO 7098(中文罗马字母拼写法)。

目前大部分海外华人地区如新加坡在汉语教学中采用汉语拼音。

汉语拼音方案最早可以追溯到1906年朱文熊的《江苏新字母》和1908年刘孟扬的《中国音标字书》,还有1926年的国语罗马字和1931年的拉丁化中国字。

所有这些汉字拉丁化方案都为汉语拼音的制定提供了基础。

1949年,吴玉章给毛泽东写信,提出为了有效的扫除文盲,需要迅速进行文字改革。

毛泽东把信批复给郭沫若、茅盾等人研究,于1949年10月成立中国文字改革协会,其中一项任务就是研究汉语拼音方案。

1954年,中国文字改革协会改为国务院直属的中国文字改革委员会,其间收到各种汉语拼音方案1600多个。

大致有这样几种形式:汉字笔画式拉丁字母式斯拉夫字母式几种字母的混合形式速记式图案式数字形式而最后决定采用拉丁字母作为汉语拼音的符号系统,以便于国际间的交流和合作。

所以,您知道了吧?汉语拼音的出现,是为了将汉字“拉丁”化。

孰先孰后,泾渭分明嘛汉语拼音由来古代没有拼音,就使用反切,就是用两个认识会念的字,取第一个的声母,取第二个的韵母,拼合起来就行了.古代,中国的回族兄弟不学汉字,学习阿拉伯语,但他们用阿拉伯文的字母来拼写口语(汉语),所以这是中国最早的拼音。

元朝,蒙古统治者用改变了的藏文的字母来拼写汉语等语言,叫八思巴字。

虽然不是专门拼写汉语的,但是,也算汉语拼音的一种吧。

明朝,西方传教士用拉丁字母拼写汉语,是中国最早的拉丁字拼音。

清末明初,出现了用简单的古字表现汉语语音的拼音方式。

民国年间,政府制定了“注音字母”,就是这个系统的集中表现。

《现代汉语》知识要点1. 现代汉民族共同语是“以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范”的普通话。

2.“普通话”一词最早见于1906年朱文熊的《江苏新字母》一书,旧称“官话”、“国语”。

3. 方言是民族语言的地方分支,是局部地区的人们使用的语言,俗称“地方话”。

4.我国民族语言的数目达80种以上。

民族文字目前正在使用的有40种,历史上曾经使用的有近20种,加起来共有近60种。

5.语言是人类最重要的交际工具。

6.汉语属于汉藏语系——汉语族——汉语支7. 语音是人的发音器官发出的能够表示一定意义的声音。

8.音高是声音的高低,取决于发音体振动的快慢。

音高在语音中主要体现在声调上。

9. 声音的强弱,与发音体振动幅度的大小有关。

音强在语音中主要体现在重音上。

10. 声音的长短,决定于发音体振动的时间长短。

语音中的语调、轻声都与音长密切相关。

11. 音色(音质) :声音的特色,决定于物体振动所形成的音波波纹的曲折形式不同。

音色在语音中表现为区分元辅音。

12.音节是语音的基本结构单位,也是语流里最自然的语音单位,它是人们听觉上自然感到的最小语音片断。

13.音素是最小的语音单位,它是从音色的角度划分的出来。

14.音素是构成音节的单位,有的音节由一个音素构成,有的音节由两个或三个音素构成,普通话中一个音节包含最多的有四个音素。

15.气流振动声带,在口腔不受显著阻碍而形成的音叫元音。

气流在口腔中受到明显阻碍而形成的音是辅音。

普通话中共有10个元音音位、22个辅音音位和4个调位。

16.《汉语拼音方案》是1958年2月11日由第一届全国人民代表大会第五次会议批准,国务院发布推行的,是国家制定的拼写汉语、汉字的法定标准。

17.声母是一个音节开头的辅音。

18. 单韵母发音的特点是:发音时舌位和口形始终保持不变。

19.韵腹是韵母的主干,是开口度最大、声音最清晰响亮的元音20. 声调是音节中具有区别意义作用的音高变化。

黄廖版《现代汉语》名词解释(详细版)第一章绪论1. 现代汉语:汉语是汉民族的语言,现代汉语是现代汉民族所使用的语言。

现代汉语包括多种方言和民族共同语。

现代汉民族共同语就是以北京语音为标准标准、以北方话为基础方言、以典范的现代白话文著作作为语法规范的普通话2.民族共同语:是一个民族全体成员通用的语言。

现代汉民族共同语,就是现代汉民族全体成员通用的语言。

3. 普通话:以北京语音为标准音,以北方方言为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范的现代汉民族共同语。

是国家法定的全国通用的语言。

4. 文学语言:又称标准语,是现代汉民族语言中经过高度加工并符合规范的语言。

现代汉语的文学语言不仅包括文艺作品语言,也包括社会科学和自然科学著作的语言。

文学语言主要在书面上,也在口头上为民族文化生活和社会活动的各方面服务,它对民族语言的健康发展有极大地推动作用。

5. 方言:是局部地区的人们使用的语言。

是语言内部的地方变体,是语言的地域分支。

(作为民族共同语的基础方言就叫作基础方言)第二章语音1. 语音:语音是人类说话时由发音器官发出来的表达一定意义的声音,语音是语言的物质外壳,是语言的交际职能能以实现的物质手段,语言必须凭借语音这个物质载体才能表达出来。

一切语音都具有三方面的属性,即物理属性、生理属性和社会属性。

社会属性是语音的根本属性。

2.《汉语拼音方案》:是用拉丁字母拼写现代汉语普通话语音系统的方案,1958年由全国人民代表大会正式通过。

一共有五个部分组成,即字母表,声母表,韵母表,声调符号和隔音符号。

3.音素:是最小的语音单位。

是从音色的角度划分出来的。

对音节进行分析,得出的就是音素。

音素可以分为元音音素和辅音音素两大类。

4.音色:又叫“音质”,指的是声音的特色,是一种声音区别于另一种声音的本质特征,是用来区别意义的最重要的要素。

音色的差别主要决定于物体振动形成的音波波纹的曲折形式不同。

5.音长:指的是声音的长短,它决定于发音体振动时间的久暂:发音体振动时间持久,声音就长;反之则短。

汉语拼音方案1958年2月11日,第一届全国人民代表大会第五次会议批准颁布《汉语拼音方案》。

1955年来,汉语拼音的推行取得了丰硕的成果。

汉语拼音已经成为识读汉字、学习普通话、培养和提高阅读及写作能力的重要工具,成为改革和创制少数民族语言文字的重要依据,成为编制盲文、手语、旗语、灯语的重要基础,广泛用于中文文献排序检索以及工业、科技领域的型号和代号等多个方面。

随着现代信息技术的普及,汉语拼音输入汉字被普遍使用,汉语拼音渗透到社会生活的方方面面,须臾不可或缺。

汉语拼音作为拼写中国人名、地名的国际标准,作为各外文语种在指称中国事物、表达中国概念时的重要依据,作为我国对外交流的文化桥梁,被广泛用于对外汉语教学、对外交流等领域。

汉语拼音作为一种科学、方便、实用的语言文字工具,为我国经济和社会生活的现代化、信息化提供了极大便利,为我国扫除文盲、普及教育、发展科技、提高信息化水平做出了重要贡献,在社会主义现代化建设中发挥了无可替代的积极作用。

方案内容1.汉语拼音方案字母表V只用来拼写外来语、少数民族语言和方言。

字母的手写体依照拉丁字母的一般书写习惯。

2.汉语拼音方案声母表3.汉语拼音方案隔音符号(零声母符号')a,o,e开头的音节连接在其它音节后面的时候,如果音节的界限发生混淆,用隔音符号(’)隔开,例如:pi’ao(皮袄)。

本质上,隔音符号「'」就是零声母。

汉语拼音方案的隔音方法,本质上就是零声母「'」在无歧义时省略。

4.汉语拼音方案韵母表语拼音方案(1)“知、吃、诗、日、资、雌、思”等字的韵母用i。

(2)韵母ㄦ写成er,用做韵尾的时候写成r。

(3)韵母ㄝ单用的时候写成ê。

(4)i 列的韵母,前面没有声母的时候,写成yi(衣),ya(呀),ye(耶),yao(腰),you(忧),yan(烟),yin(因),yɑng(央),ying(英),yong(雍)。

u 列的韵母,前面没有声母的时候,写成wu(乌),wa(蛙),wo (窝),wɑi(歪),wei(威),wan(弯),wen(温),wang(汪)。

现代汉语(增订五版)名词解释第一章绪论1.现代汉语:汉语是汉民族的语言,现代汉语是现代汉民族所使用的语言。

现代汉语包括多种方言和民族共同语。

现代汉民族共同语就是以北京语音为标准标准、以北方话为基础方言、以典范的现代白话文著作作为语法规范的普通话。

2.民族共同语:是一个民族全体成员通用的语言。

现代汉民族共同语,就是现代汉民族全体成员通用的语言。

3.普通话:以北京语音为标准音,以北方方言为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范的现代汉民族共同语。

是国家法定的全国通用的语言。

4.文学语言:又称标准语,是现代汉民族语言中经过高度加工并符合规范的语言。

现代汉语的文学语言不仅包括文艺作品语言,也包括社会科学和自然科学著作的语言。

文学语言主要在书面上,也在口头上为民族文化生活和社会活动的各方面服务,它对民族语言的健康发展有极大地推动作用。

5.方言:是局部地区的人们使用的语言。

是语言内部的地方变体,是语言的地域分支。

(作为民族共同语的基础方言就叫作基础方言)第二章语音1.语音:语音是人类说话时由发音器官发出来的表达一定意义的声音,语音是语言的物质外壳,是语言的交际职能能以实现的物质手段,语言必须凭借语音这个物质载体才能表达出来。

一切语音都具有三方面的属性,即物理属性、生理属性和社会属性。

社会属性是语音的根本属性。

2.音高:指的是声音的高低,由发音体在一定时间内振动次数的多少决定:振动的次数多,即频率高,发出的声音就高;反之,声音就低。

汉语的音调有高低升降的变化,主要是音高的变化。

3.音强:指的是声音的强弱,它与发音体振动幅度的大小有关:发音体振动的幅度大,声音就强;反之,声音就弱。

语言中的重音、轻音就是由于音强不同所致。

4.音长:指的是声音的长短,它决定于发音体振动时间的久暂:发音体振动时间持久,声音就长;反之则短。

有的语音用音的长短来区别意义。

5.音色:又叫“音质”,指的是声音的特色,是一种声音区别于另一种声音的本质特征,是用来区别意义的最重要的要素。

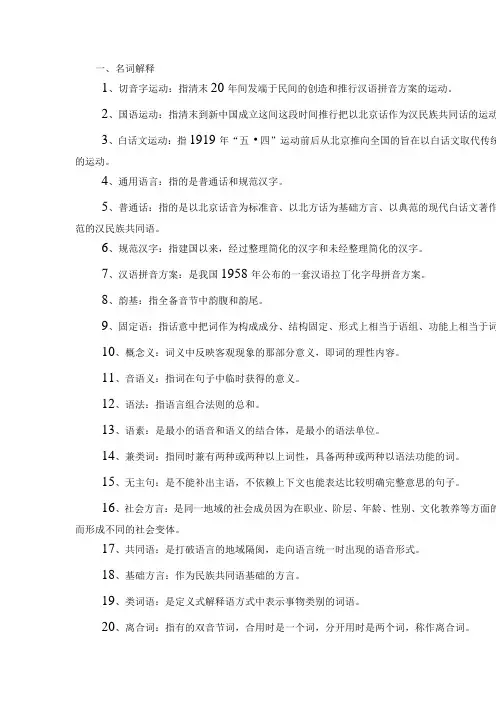

一、名词解释1、切音字运动:指清末20年间发端于民间的创造和推行汉语拼音方案的运动。

2、国语运动:指清末到新中国成立这间这段时间推行把以北京话作为汉民族共同话的运动3、白话文运动:指1919年“五·四”运动前后从北京推向全国的旨在以白话文取代传统的运动。

4、通用语言:指的是普通话和规范汉字。

5、普通话:指的是以北京话音为标准音、以北方话为基础方言、以典范的现代白话文著作为的汉民族共同语。

6、规范汉字:指建国以来,经过整理简化的汉字和未经整理简化的汉字。

7、汉语拼音方案:是我国1958年公布的一套汉语拉丁化字母拼音方案。

8、韵基:指全备音节中韵腹和韵尾。

9、固定语:指话意中把词作为构成成分、结构固定、形式上相当于语组、功能上相当于词10、概念义:词义中反映客观现象的那部分意义,即词的理性内容。

11、音语义:指词在句子中临时获得的意义。

12、语法:指语言组合法则的总和。

13、语素:是最小的语音和语义的结合体,是最小的语法单位。

14、兼类词:指同时兼有两种或两种以上词性,具备两种或两种以语法功能的词。

15、无主句:是不能补出主语,不依赖上下文也能表达比较明确完整意思的句子。

16、社会方言:是同一地域的社会成员因为在职业、阶层、年龄、性别、文化教养等方面的而形成不同的社会变体。

17、共同语:是打破语言的地域隔阂,走向语言统一时出现的语音形式。

18、基础方言:作为民族共同语基础的方言。

19、类词语:是定义式解释语方式中表示事物类别的词语。

20、离合词:指有的双音节词,合用时是一个词,分开用时是两个词,称作离合词。

二、问答题1、为什么切音字动力引发出国语运动?这之间有什么关系?答:切音字运动中的各种方案虽然没有得到推行,但是作为先行者,其字母的选择与同汉语音置,关于拼切何种语音的思考,都为国语运动的开展奠定了基础,可以毫不夸张地说,切音字运动了国语运动。

反过来,国语运动又促进了切音字运动的发展,二者相互影响,最后合而为一,对汉语的形成产生了深远影响。

我与《汉语拼音方案》我从小学一年级就开始学习汉语拼音,但一直以来我对汉语拼音的认识都是很肤浅的。

直到上了大学甚至毕业后当上了一名小学教师,经过自己认真、系统地学习现代汉语语音学理论之后,我才真正对汉语拼音有了更深一层的认识和理解。

一、对汉语拼音方案的认识(一)汉语拼音方案的性质它是第一个用拉丁字母拼写现代汉语普通话语音的方案(二)汉语拼音方案的历史汉民族标准语是在十九世纪末期兴起的对中华民族的社会、科学文化的发展产生过巨大影响的语文现代化运动中逐渐建立起来的。

语文现代化运动最初指的是汉语拼音运动、国语运动和白话文运动。

汉语拼音运动的历史前奏可以远溯至明末,但是导致中国社会产生声势浩大的汉语拼音运动,其直接原因是中国人至今铭心刻骨的“甲午”国耻。

从十九世纪末发展起来的汉语拼音运动,从一开始就是与语言的统一,社会的发展,民族的团结紧密结合在一起的。

历史事实不止一次的证明,无论哪一种拼音设计,违背了语言统一的发展趋势,注定会以失败告终。

汉语拼音方案与注音符号、国罗、北拉的历史渊源关系紧密。

1955年由国务院批准开始设计,1958年2月11日经第一届全国人民代表大会第五次会议审议通过,1982年国际标准化组织开始采用《汉语拼音方案》作为汉语罗马字母拼写的国际标准。

(三)汉语拼音方案的内容包括字母表,声母表,韵母表及说明,声调符号,隔音符号。

(四)《汉语拼音方案》的基本用途是给汉字注音和拼写普通话。

(五)汉语拼音方案的作用1.促进了学校教育和社会扫盲工作2.促进了民族共同语的发展和普及,帮助少数民族学习汉语,促进了民族团结国家统一;作为我国少数民族创制或改革文字的基础,它对发展民族语文起了重要作用3.随着中国的国际地位的提高,越来越多的外国人学习汉语,促进了他们的学习,加强了国际文化交流。

4.由于网络技术的提升,它也促进了国内科技的发展,方便了网民的交流。

二、汉语拼音方案的不足如果将汉语拼音方案作为拼音文字,它会存在一些不足的地方,具体体现在:(一)使用了非拉丁字母汉语拼音方案虽然是按照拉丁化的原则制定的,但是这个原则贯彻得并不彻底。

★大汉民族汉语拼音方案Phonetic System of the Chinese Language of the Great Chinese People本方案于1957年11月1日国务院全体会议第60次会议通过1958年2月11日第一届全国人民代表大会第五次会议批准中华人民共和国颁布一、字母总表字母 A a B b C c D d E e F f G g 名称ㄚㄅㄝㄘㄝㄉㄝㄝㄝㄈㄍㄝH h I i J j K k L l M m N nㄏㄚㄧㄐㄝㄎㄝㄝㄌㄝㄇㄋㄝO o P p Q q R r S s T tㄛㄆㄝㄑㄧㄡㄚㄦㄝㄙㄊㄝU u V v W w X x Y y Z zㄨ万ㄝㄨㄚㄒㄧㄧㄚㄗㄝ只用来拼写方言、少数民族语言和外来语。

二、声母表b p m f d t n l ㄅ玻ㄆ坡ㄇ摸ㄈ佛ㄉ得ㄊ特ㄋ讷ㄌ勒g k h j q xㄍ哥ㄎ科ㄏ喝ㄐ基ㄑ欺ㄒ希zh ch sh r z c sㄓ知ㄔ蚩ㄕ诗ㄖ日ㄗ资ㄘ雌ㄙ思在给汉字注音的时候,为了使拼式简短,zh ch sh可以省作ẑĉŝ。

三、韵母表四、声调符号阴平阳平上声去声-ˊˇˋ声调符号表在音节的主要字母上。

轻声不标。

例如:妈mā麻má马mǎ骂mà吗ma(阴平)(阳平)(上声)(去声)(轻声)五、隔音符号a,o,e开头的音节连接在其他音节后面的时候,如果音节的界限发生混淆,用隔音符号(’)隔开,例如:pi’ao(皮袄)。

参考资料:现代汉语词典第5版图书在版编目(CIP)数据现代汉语词典(第5版)/中国社会科学院语言研究所词典编辑室编. —北京:商务印书馆,2005ISBN 978-7-100-04385-4Ⅰ.现…Ⅱ.中…Ⅲ.汉语—现代—词典Ⅳ.H164中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第009951号出版发行:商务印书馆版次:2005年6月第5版2009年6月北京第398次印刷。

纪念《汉语拼音方案》颁布50周年王理嘉(北京大学中文系,北京100871) [摘 要]本文为纪念《汉语拼音方案》颁布50周年而作,以史实具体阐明了《汉语拼音方案》与清末以来汉语拼音运动中的切音字运动、国语注音字母运动、国语罗马字运动和拉丁化新文字《汉语拼音方案》的制定过程及其由法定的国内标准成为国际标准的历程。

运动的历史渊源关系、 [关键词]汉语拼音方案;切音字;注音字母;国语罗马字;拉丁化新文字[中图分类号]H125.2[文献标识码]A[文章编号]1003-7365(2008)01-0003-07 1958年2月11日,第一届全国人民代表大会第五次会议批准颁布推行《汉语拼音方案》。

这是中国文化发展史上的一件大事,具有重要的现实意义和深远的历史意义。

在提交讨论和批准前,周恩来总理做了《当前文字改革的任务》(1958年1月10日)的报告。

周总理指出:“现在公布的《汉语拼音方案(草案)》是在过去的直音、反切以及各种拼音方案的基础上发展起来的。

从采用拉丁字母来说,它的历史渊源则可以一直推溯到三百五十多年以前,近则可以说是总结了六十年以来我国人民创制汉语拼音方案的经验。

这个方案,比起历史上存在过的以及目前还在沿用的各种拉丁字母的拼音方案来,确实更加完善。

”为纪念《汉语拼音方案》颁布50周年,本文将围绕这一段话,具体阐明《汉语拼音方案》与汉语拼音运动的历史渊源关系以及新中国成立以来汉语拼音方案制定和走向国际的历程。

本文是在中央电视台《亲历-见证》栏目和山东电视台采访的基础上写成的,所以保留了问答体的形式。

这种文体便于把片断的史实串连成一条有序的历史线索,增加可读性。

问:为什么《汉语拼音方案》的历史渊源关系可以远溯到350多年以前?答:因为《汉语拼音方案》是一个拉丁字母拼音方案,而第一个用罗马字(即拉丁字母)给汉字注音的人是明朝末年(1582~1610)来华,后来定居在北京的意大利传教士利玛窦(1552~1610)1605年在北京出版了一本《西字奇迹》,其中包括4篇用罗马字给汉字注音、用于宣扬天主教教义的文章。

汉语拼音方案与汉民族标准语—纪念汉语拼音方案发表44周年北京大学中文系王理嘉[提要]一、从简略的回顾中,阐明从19世纪末发展起来的汉语拼音运动一开始就是与语言的统一、社会的发展、民族的团结紧密结合在一起的。

历史事实不止一次的证明,无论哪一种拼音设计,违背了汉民族共同语统一的发展趋势,注定会以失败告终。

二、通过注音符号、国罗、北拉和汉语拼音方案的历史渊源关系,具体说明方案在哪几方面继承和发展了这几种拼音的主要优点并加以创新,从而总结了二十世纪前六十多年来中国人民创制拉丁化拼音方案的历史经验。

三、通过对台湾通用拼音与汉语拼音之争的分析,揭示隐藏在这场发生在台湾的激烈论战的背后,其实质性问题是什么。

一、汉语拼音运动与国语和普通话汉语拼音方案是拼写汉民族标准语的拼音方案。

汉民族标准语是在十九世纪末期兴起的对中华民族的社会、科学文化的发展产生过巨大影响的语文现代化运动中逐渐建立起来的。

语文现代化运动最初指的是汉语拼音运动(当时叫“切音字运动、简字运动”)、国语运动和白话文运动。

清末民初的三大语文运动有一个共同的目标,那就是通过改革语言文字,普及教育,以适应当时社会发展和科学文化发展的需要,然后富国强兵,振兴中华民族。

国语运动是建立和推广汉民族标准语口语的运动,而白话文运动则是提倡用能够表达口语的白话文取代文言文作为正式书面语的运动。

三个运动各有自己的追求目标,但内在关系却十分密切。

就历史渊源关系说,切音字运动发生最早并引发了国语运动。

其后,国语标准音的确立,注音字母的制定,一直到二十世纪五十年代的汉语规范化运动,汉语拼音方案的产生,都是由此一脉相承,相辅相成的。

所以,我们的论述也由此入手。

汉语拼音运动的历史前奏可以远溯至明末,但是导致中国社会产生声势浩大的汉语拼音运动,其直接原因是中国人至今铭心刻骨的“甲午”国耻。

这一点钱玄同在《注音字母和现代国音》(1929)一文中说得很清楚:“1894年(甲午),中国给日本打了一次败仗,于是国中有识之士,知道非改革政治,普及教育,不足以自存于世界,但是提到普及教育,即有一个问题发生,则汉字形体之难识,难写是也。

要解决这个问题,就非另制拼音新字不可……”。

于是,“推行简字以谋求普及教育的运动,日盛一日……”。

其实,文字领域中的思想革新在此之前已经开始,汉字几千年来神圣不可侵犯的崇高地位已经发生动摇。

甲午战争后,清政府在日本马关签订了丧权辱国的“马关条约”,除了赔偿巨额军费之外,还割让了台湾和澎湖等地。

其时,朝野震惊,激发了社会民众,特别是有进取精神的知识阶层的爱国天良,大家推究中国失败的原因,一致认为“汉字不革命,则教育决不能普及,国家断不能富强。

”当时,被称为“思想界之彗星”的谭嗣同就首先带头呼吁废除汉字,改用拼音文字。

各界人士群起响应,纷纷起来创制简单易学的“切音新字。

”清末的切音字运动,也就是汉语拼音运动就这样如火如荼地开展起来了。

据统计,清末最后十年中,至今犹有案可查的各种拼音方案就多达二十七种。

这一时期的拼音方案大多为拼写某种方言而设计的,但拼音文字毕竟是一种拼写语言声音的文字,所以一开始就触及了汉民族语言的统一问题。

被当时称之为“从事切音运动第一人”的卢戆章,在他的《切音新字序》(1892)中就提出制定拼音字母的两个基本原则:“字话一律”和“字画简易”,也就是文字表达话音,字形简单易写。

同时,又倡议以南京话为“各省之正音”,这样全国“语言文字既从一律,文话皆相通,中国虽大,犹如一家。

非如向者之各守疆界,各操土音之对面而无言也。

”这些话显然已超出了纯粹的文字改革的范围,涉及民族语言的统一和发展了。

但是,卢戆章设计的各种拉丁化拼音方案仍然是以拼写闽广方言为主的。

他后来向清政府学部呈交的《中国切音字母》也就因此被认为“不能通行各省”,“不足以统一各省之方言”而批驳了。

之后不久,一种体现民族共同语发展趋向的切音方案—-王照的《官话合声字母》立刻脱颖而出了。

它拼写的是当时影响最大的“京音官话”,字母形式完全采用汉字的偏旁。

《官话合声字母》通行极广,遍及大半个中国,“由京津而奉天,而南京,官话字母遍及十三个省。

”王照本人可谓完全把握了当时民族语言的发展趋向,他在《官话合声字母》序中就明确宣称:“语言必归划一,宜取京话……京话推广最便,故曰官话。

官者公也,公用之话,自宜择其占幅员人数多者。

”也正因为如此,他的《官话合声字母》得到了京师大学堂(北京大学前身)总教习吴汝伦的支持并跟张之洞以及管学大臣张百熙一起奏请朝廷在“学堂章程”中规定“于国文一科内,附入官话一门”,理由是“各国语言皆归一致”,清朝也应“以官音统一天下之语言”。

他们的奏请很快得到朝廷的批准。

于是,汉语拼音运动在引发了国语统一运动,并与国语统一运动合而为一的同时,得以从民间跻身政府。

之后,清政府学部在“国语教育事业”(1911)中规定拼音“简字”的用途有二:一是拼合国语,二是范正汉字读音,并通过了一个“统一国语办法案”,规定在宣统八年(1916)普及国语。

没想到就在这一年十月,武昌起义,辛亥革命爆发,清政府被推翻。

于是,经公决并通过的“统一国语办法案”也就成了一纸空文。

确定国音,制定字母,统一国语的运动,实际是由下一个社会和国民政府开展起来的。

从上面简略的回顾中,我们可以看到,从十九世纪末发展起来的汉语拼音运动,从一开始就是与语言的统一,社会的发展,民族的团结紧密结合在一起的。

历史事实不止一次的证明,无论哪一种拼音设计,违背了语言统一的发展趋势,注定会以失败告终。

卢戆章设制的第一个拉丁化拼音方案,以拼写闽广方言为主的《中国切音字母》,因“不能通行各省”,“不足以统一各省之方言”被批驳了。

其后,又有同治进士,朝廷命官劳乃宣设计了几乎可以使用于各省主要方言的《简字全谱》(一种汉字笔画式的拼音文字),“全谱”包括《京音谱》,《宁音谱》(南京话)、《吴音谱》、《闽广谱》等,几乎涵盖了大部分方言,而且他还提出了“引南归北”的主张:“南人先就南音各谱学习,以便应用,学成之后,再学京音,以归统一。

”劳乃宣本人曾得到慈禧召见,他进呈的《简字谱录》也得到御批,让“学部议奏”。

即便如此,清政府学部也仍然因“分裂语言,有碍统一”,始终搁置高阁,不议不奏,而社会上也对他提出了尖锐的指责,认为照他的办法,“将使中国愈远同文之治,”骂他是“分裂语言文字的罪魁”。

对照清末切音字运动中唱主角的卢戆章、劳乃宣、王照三大家,特别是劳乃宣和因参加了“百日维新”而受到通缉的“钦犯”王照他们两人的拼音方案的命运,实在是足以发人深省的。

二、汉语拼音方案与注音符号、国罗、北拉的历史渊源关系1912年,民国成立后,政府继续推行国语。

在推行国语的热潮中,国语标准音经过“京(音)国(音)问题”大辩论,由“以京音为主,兼顾南北”修正为纯以京音为准的新国音,其后注音字母也更名为注音符号,并成为推行国语的利器,使国语进入师范及小学语文教案中,在电台广播、电影、话剧等领域中建立了牢固的阵地。

民国时期,从官话到国语,从老国音到新国音,国语运动最重要的一条历史经验就是要使自然形成的没有明确标准的初级形式的民族共同语(官话)成为有明确规范的高级形式的民族共同语(国语和普通话),必须选择一种自然语言,作为自身存在和发展的基础。

国语运动在长期的实践中终于找到了“中国语言的心”(刘复语),明确宣布以北京(系)作为统一全国语言的标准音(见《全国国语运动大会宣言》)。

这是它最大的历史功绩,它为1949年新中国成立以后所开展的汉语规范化运动、推广普通话和汉语拼音方案的制定,奠定了基础。

从学术发展的角度看,在汉语拼音运动不同历史时期出现的国语注音符号、国语罗马字、北方话拉丁化新文字,直至五十年代后期的汉语拼音方案,显然是一脉相承的继承发展关系。

汉语拼音方案的设计充分吸收了过去许多拼音设计,特别是国罗和北拉的许多宝贵经验,并广泛地听取了各方面的意见。

方案固然有它匠心独运之处。

但更多的是吸取并发展了历史上许多拼音设计的长处。

下面我们就从几个主要的方面来说一说汉语拼音方案与注音符号、国罗、北拉以及其他拼音设计的继承发展关系。

(一)关于舌面音的字母配置问题就字母形式而言,拉丁字母式的汉语拼音方案与独体汉字式的国语注音符号之间可以说是毫无联系的,但就声母表内字母和语音的配置关系说,方案与注间符号却是一致的,它们都给舌面音配置了字母,而国罗、北拉却跟绝大多数的拉丁化拼音方案一样,不给舌面音单独配置字母,让舌面音或与舌尖后音或舌尖前音共用一套字母(国罗、威妥玛、美国耶鲁大学等),或与舌根音合用一套字母(北拉、邮政式等)。

而汉语拼音方案几经斟酌之后,却舍弃了这一传统。

采用注音字母分离式的办法,为之单独配置了三个字母。

现在看来这是一种非常明智的选择。

因为1. 符合通行了几十年的注间符号的社会传统,2. 便于方言区人学习普通话。

3. 提高了对二十六个拉丁字母的利用率。

尤其就字母设计而言,这是最佳的选择,因为它采用了拉丁字母固有的字母,避免了另造新字母,双字母或加符字母。

关于舌尖前音和舌尖后音的字母设计采用拉丁字母来表示“汉语音值”,在字母与语音的配合以及字母形式的设计上所产生的问题,几乎都出在这三组辅音上,因为传统的国际通行的二十六个拉丁字母,满足不了我们的需要。

汉语拼音方案在用j、q、x表达舌面音的同时,采用“北拉”方案中的z、c、s和zh、ch、sh来表达舌尖前音和舌尖后音。

而“北拉”这一组字母设计是从历史上好几种拼音方案中筛选出来的:(据周有光《汉字改革概论》)从上面有关资料的排比中可以看到,用S表示ㄙ,在十七世纪利玛窦方案中一出现就从此固定下来了,因为拉丁字母s的“国际音域”,正好与“汉语音值”是一致的。

用双字母sh表示ㄕ,以区别于与它有音位对立的s,发展到“国罗”也已稳定下来。

用利玛窦方案中首次出现的ch表示舌尖后音ㄔ,始于钱玄同设计的拼音方案,此后为许多拼音方案所采用,但一直没有跟表示舌尖前音c(ㄘ)对应起来。

“北拉”则一方面跟刘继善方案一样,用z、c、s表示ㄗ、ㄘ、ㄙ;一方面从周辨明方案吸收了一个双字母zh,用以表示ㄓ。

于是舌尖前音和舌尖后音的拉丁字母表示法就从采用加符字母变为完全不采用加符字母,从不对称发展到双字母与单字母的系统对称。

这实在是“北拉”方案中的精彩之笔,而汉语拼音方案的抉择也可谓慧眼独到。

在方案公布中和实施后,国内外对这一对称而又切合实用的设计普遍表示欢迎。

关于舌面元音[i]和舌尖元音[ϒ]和[ ]的字母配置问题在有关汉语拼音的拉丁化方案演进过程中,使用较久,影响较大的威妥玛方案分别用i和加符字母ǔ以及双字母ih表示[i]、[ϒ]、[ ]三个元音,汉语拼音方案没有采用这个办法,因为这在字母配置上是不经济的。

北拉跟注音符号一样,没有给这两个舌尖元音设置字母,认为[ts]、[t♥]等塞擦音和擦音“本身自然含有一个特别母音,故不必与母音拼合也能成一音段。