CT原理和技术—1

- 格式:pdf

- 大小:25.59 MB

- 文档页数:99

一、CT的发展历史概况图像重建技术的历史比较悠久。

它的理论起源于1917年奥地利数学家雷顿(Radon)所发表的论文,文中证明了二维或三维物体能够通过无限多个投影来确定,但限于但是的技术条件而未能实现。

到了六十年代初,由于科学技术的进步,特别是计算机科学的发展,使图像重建问题重新引起了人们的重视。

相继有不少的学者进行了卓有成效的创造性的研究。

特别是英国EMI公司中央研究所工程师豪斯菲尔德(Housfield)经过四年的努力,在1972年研制成功诊断头颅用的第一台电子计算机线断层摄影装置。

这一新式的线显象核技术在1974年5月蒙特利尔(Montreal)召开的第一次国际CT会议上被正式命名为电子计算机断层摄影技术(简称CT)。

1975年EMI公司又成功地研制出全身用的CT装置,并获得了人体各个部位的鲜明清晰层图像。

1979年,这项技术获得了诺贝尔奖金,说明了它对人类所具有的划时代的贡献。

CT自1972年问世以来,在以后短短的十多年里,已从第一代产品以展到了第四代产品,其中最主要的差别在于扫描方式的改进。

第一代是单束扫描方式(又称笔束扫描方式)。

它采用单个射线管,单个探测器。

射线管和探测器同步一水平直线运动,同时与人体作相对地旋转运动。

该方式扫描时间较长,扫描一周需4分钟左右。

第二代是窄角扇束扫描方式。

其张角为10到20度,与20到30个探测器相配合。

扫描动作与笔束扫描方式相同,只是把射线变为扇束,交叉其行程。

扫描时间为18秒左右,但目前已很少采用。

第三代是广角扇束扫描方式。

其张角为30度左右,探测器增加到250到350个,射线源和探测器作同步旋转扫描。

扫描时间可缩短到2.5秒,是目前CT装置中最流行的一种方式。

第四代是在第三代基础上,把探测器数量增加到1500左右,布满整个360度,并固定不动,射线源作旋转扫描。

扫描时间约2秒,是目前比较新的一种扫描方式。

1980年,距第四代CT产品问世还不到一年,美国梅约生物医学研究所试制成功电子计算机射线动态空间重建装置,是第五代CT装置。

ct成像物理原理CT成像物理原理引言:计算机断层扫描(CT)是一种常用的医学成像技术,它通过利用X 射线的物理特性,结合计算机图像处理技术,可以获得人体内部的详细图像。

本文将介绍CT成像的物理原理,包括X射线的产生、传播和探测。

一、X射线的产生X射线是一种电磁辐射,它是通过高速电子的碰撞来产生的。

在CT 设备中,通常使用X射线管产生X射线。

X射线管由阴极和阳极组成,阴极发射出高速电子,经过加速后击中阳极。

当电子与阳极碰撞时,它们的动能被转化为X射线的能量。

二、X射线的传播X射线在物体中的传播是一个复杂的过程。

X射线在物体中的传播路径受到物体的组织密度、原子序数和厚度的影响。

当X射线通过物体时,它会被吸收、散射或穿透。

组织密度越大、原子序数越高的物质对X射线的吸收越强,因此在CT图像中会显示为高密度结构。

而对于低密度结构,X射线的穿透能力较强,因此在CT图像中会显示为低密度结构。

三、X射线的探测CT设备中的探测器用于测量通过物体的X射线的强度。

常见的探测器有闪烁晶体探测器和气体探测器。

闪烁晶体探测器由闪烁晶体和光电倍增管组成,当X射线通过闪烁晶体时,晶体会发光,光电倍增管将光信号转化为电信号进行测量。

气体探测器则使用气体放大器将X射线转化为电信号。

探测器将测量到的信号传送给计算机进行处理,最终生成CT图像。

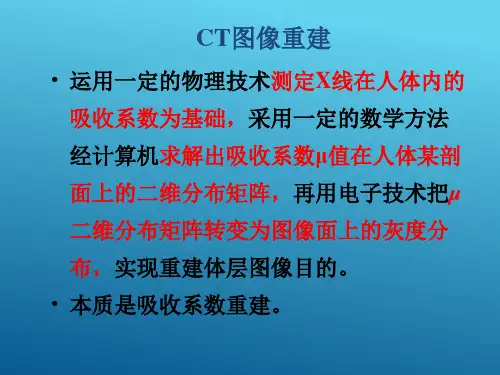

四、CT图像重建CT图像的重建是CT成像的关键步骤。

在CT成像过程中,X射线从不同角度通过物体,探测器会测量到不同方向上的投影数据。

计算机通过重建算法将这些投影数据转化为具有空间信息的图像。

常用的重建算法有滤波反投影算法和迭代重建算法。

滤波反投影算法先对投影数据进行滤波处理,然后通过反投影将数据映射到图像空间。

迭代重建算法则使用迭代优化的方法,逐步改善图像的重建质量。

五、CT图像的应用CT成像技术在医学诊断中有着广泛的应用。

CT图像可以提供人体内部的详细结构信息,帮助医生进行疾病的诊断和治疗。

例如,在肿瘤检测中,CT图像可以清晰显示肿瘤的位置和大小,为手术治疗提供重要的参考。

ct原理及其临床应用

CT(Computed Tomography,计算机断层扫描)是一种医学影

像学技术,通过对人体进行多个方向的X射线扫描,利用计

算机重建形成高分辨率的断层图像。

CT技术基于以下原理和

技术应用。

1. 原理:

CT利用X射线通过人体组织的不同程度被吸收的特性,对

其进行扫描。

扫描过程中,X射线管和接收器以相对运动方式旋转,扫描得到一系列的X射线投影图像。

计算机利用这些

投影图像以及相关算法,通过反投影重建技术产生横断面图像。

2. 临床应用:

a. 体表结构评估:CT可以清晰显示体表及其下的骨骼、血

管和软组织结构,用于评估骨折、肿瘤、肾结石等问题。

b. 脑部评估:CT可以检测脑出血、脑梗死、脑肿瘤等疾病,有助于确定病变部位和范围。

c. 胸部评估:CT检查可提供肺部解剖学、肺结节、肺栓塞

等病变的详细信息,有助于确诊和治疗决策。

d. 腹部评估:CT可以检测腹部脏器如肝脏、胰腺、肾脏等

是否有肿瘤、感染或损伤。

e. 血管评估:CT血管造影技术利用对血管内注射对比剂,

显示血管病变,如动脉闭塞、动脉瘤等。

f. 导航和手术辅助:CT图像提供了准确的解剖信息,可用

于导航和手术规划,如肺、肝、脑等部位的手术。

总之,CT技术基于X射线成像原理,通过计算机重建成像,

在临床中广泛应用于各个部位的疾病诊断、治疗和手术规划等领域。

螺旋CT的原理、主要技术特点及临床应用常规CT从发明到现在已经经历了30多年的发展史。

这三十年CT技术大量地应用到临床的同时,CT机自身的各项功能也显著增强。

从第一代到第四代CT的发展,扫描时间从数分钟减少至1s-2s,工作周期时间也缩短到l0s以下,不过主要结构并没有根本性的变化。

但近年来采用的滑环技术使CT上了一个很大的台阶。

采用滑环技术不仅缩短了工作周期时间,并在此基础上设计出了螺旋CT。

即在连续扫描的同时,病床承载病人连续送入机架扫描孔。

扫描轨迹为螺旋形曲线,可以一次收集到扫描范围内全部容积的数据,所以也称为螺旋容积扫描。

这是CT技术上的一项重大突破。

我科自前年十月份引进一台美国MarconIMXS000双层螺旋CT,经过近一年半的使用,充分说明了其绝对的优越性。

现结合我科的实际工作就螺旋CT的原理,技术特点及其临床应用价值做一综述。

1 螺旋CT原理螺旋CT扫描,就是在扫描的同时,患者随扫描床匀速运动,而X线管球和探测器组则相当于电机的转子一样,不停地围绕患者的“感兴趣区”(Range of interesting)作快速连续360度旋转,同时探测器组连续采集数据,如此扫描若干周后,其结果是球管相对患者“感兴趣区”体表的扫描轨迹是一螺旋形路经。

故称为螺旋容积扫描CT(HelicaSpiralVolumetric Scanning CT)。

螺旋扫描得以实现,关键之处是采用了滑环技术(Slip-Ring Technique)传统的CT扫描机球管系统的电力及信号传递是由电缆完成的,在扫描时球管作往复圆周运动,电缆也随之来回缠绕,并发生拉伸和绞合。

阻碍了探测器组的持续旋转,使得扫描无法连续进行。

因而明显地影响了扫描速度的提高,获取数据的范围也受到限制。

滑环技术的发展,解决了上述电缆连接的缺点。

该技术的实现,包括两个关键的解决:第一,它应用了中频技术将高压发生器制作得很小,并与凹球管连在一起形成组合,固定在机架内,随机架旋转而同步运动。

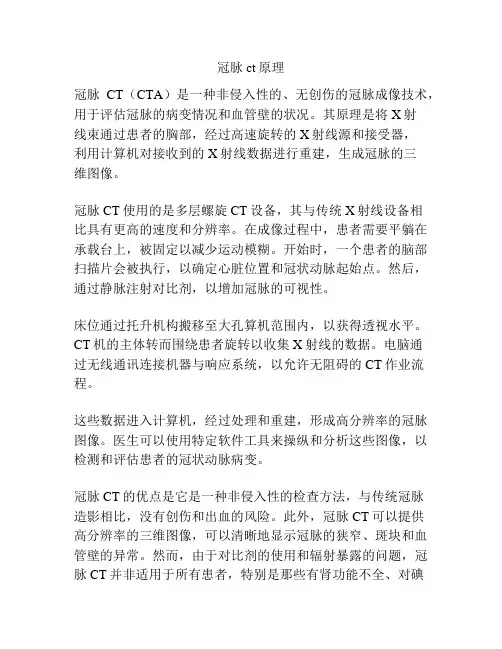

冠脉ct原理

冠脉CT(CTA)是一种非侵入性的、无创伤的冠脉成像技术,用于评估冠脉的病变情况和血管壁的状况。

其原理是将X射

线束通过患者的胸部,经过高速旋转的X射线源和接受器,

利用计算机对接收到的X射线数据进行重建,生成冠脉的三

维图像。

冠脉CT使用的是多层螺旋CT设备,其与传统X射线设备相

比具有更高的速度和分辨率。

在成像过程中,患者需要平躺在承载台上,被固定以减少运动模糊。

开始时,一个患者的脑部扫描片会被执行,以确定心脏位置和冠状动脉起始点。

然后,通过静脉注射对比剂,以增加冠脉的可视性。

床位通过托升机构搬移至大孔算机范围内,以获得透视水平。

CT机的主体转而围绕患者旋转以收集X射线的数据。

电脑通

过无线通讯连接机器与响应系统,以允许无阻碍的CT作业流程。

这些数据进入计算机,经过处理和重建,形成高分辨率的冠脉图像。

医生可以使用特定软件工具来操纵和分析这些图像,以检测和评估患者的冠状动脉病变。

冠脉CT的优点是它是一种非侵入性的检查方法,与传统冠脉

造影相比,没有创伤和出血的风险。

此外,冠脉CT可以提供

高分辨率的三维图像,可以清晰地显示冠脉的狭窄、斑块和血管壁的异常。

然而,由于对比剂的使用和辐射暴露的问题,冠脉CT并非适用于所有患者,特别是那些有肾功能不全、对碘

过敏的患者。

总之,在冠脉CT成像中,通过高速旋转的X射线源和接受器以及计算机的重建算法,可以获得冠状动脉的高分辨率三维图像,用于评估患者的血管疾病情况。

这项技术在临床上具有重要的应用前景,但仍需根据患者的具体条件和需要进行综合评估。

ct技术原理

CT技术原理

CT技术全称为计算机断层扫描技术,是一种通过X射线辐射

扫描人体或物体,利用计算机重建图像的影像诊断技术。

其原理基于X射线的穿透能力和组织对X射线的吸收能力之间的

差异。

在CT扫描中,患者会被放置在一个环形装置中,该装置包含

一个旋转的X射线源和一个接收器。

X射线源会发射X射线

束穿过患者的身体或物体,并由接收器记录下通过的射线。

由于不同组织对X射线的吸收能力不同,通过患者的身体或

物体的不同部位的射线强度也会有所不同。

接收器采集到的射线数据被发送到计算机中,计算机会利用这些数据进行图像重建。

在重建过程中,计算机会根据射线通过的不同部位的吸收信息,确定每个像素点的灰度值,从而生成一幅二维或三维的图像。

这些图像可以显示出患者身体或物体的内部结构,帮助医生准确诊断病变或异常情况。

CT技术的优势在于其快速和精确的成像能力。

相比于传统的

X射线摄影,CT技术可以提供更多的解剖信息,并且可以进

行多平面重建和三维重建。

此外,CT扫描对于体内硬组织和

软组织的成像都具有较好的分辨率。

尽管CT扫描在临床诊断中有着广泛应用,但其使用X射线辐

射也带来一定的风险,尤其是对于长时间或频繁进行CT检查的患者。

因此,在使用CT技术时,医务人员需要根据患者的病情和诊断需要,权衡使用该技术带来的利弊,并采取合适的辐射保护措施。

CT工作原理CT(Current Transformer)工作原理CT(Current Transformer)是一种电流互感器,用于测量和保护电力系统中的电流。

它通过将高电流转换为可测量的小电流,以便与仪表、保护设备和控制设备配合使用。

以下是CT工作原理的详细介绍。

1. 原理概述:CT的工作原理基于法拉第电磁感应定律。

当通过CT的一侧通入高电流时,产生的磁场会通过CT的磁心传导到另一侧。

在次级绕组上感应出的电压与主绕组的电流成正比。

CT的主绕组通常由电网中的导线构成,次级绕组则与测量仪表或者保护设备相连。

2. 结构组成:CT通常由铁芯、主绕组和次级绕组组成。

铁芯由硅钢片或者纳米晶铁芯制成,具有良好的磁导率和低损耗特性。

主绕组由多圈绝缘导线绕制而成,用于通过电流。

次级绕组则由较少的绕组匝数组成,用于测量或者保护目的。

3. 工作原理:当电流通过CT的主绕组时,产生的磁场会通过铁芯传导到次级绕组。

根据法拉第电磁感应定律,次级绕组中会感应出与主绕组电流成正比的电压。

这个电压可以用来测量电流或者用于保护设备。

4. 精度和变比:CT的精度是指次级绕组输出的电流与主绕组电流之比的准确度。

通常以百分比表示,例如5P表示精度为5%。

变比是指主绕组电流与次级绕组电流之比。

CT的变比通常根据应用需求进行选择。

5. 额定电流和额定负荷:CT具有额定电流和额定负荷的参数。

额定电流是指CT能够承受的最大电流值,通常以安培为单位。

额定负荷是指CT在额定电流下的负载能力,通常以伏安为单位。

6. 精度等级和标准:CT的精度等级根据不同的应用需求和国际标准进行分类。

常见的精度等级有0.1、0.2、0.5、1和3等级。

国际上常用的CT标准有IEC 60044和IEEE C57.13等。

7. 应用领域:CT广泛应用于电力系统中的测量、保护和控制领域。

在测量方面,CT用于测量电流、功率和能量。

在保护方面,CT用于检测电流异常和故障,并触发保护设备进行断电或者其他操作。

ct成像的基本原理CT成像的基本原理。

CT(computed tomography)成像是一种通过X射线扫描人体或物体并生成其横截面图像的影像学技术。

CT成像的基本原理是利用X射线在物体内部的吸收和散射特性,通过多次旋转扫描和计算重建,得到物体内部的结构信息。

本文将从X射线的产生和探测、扫描方式、数据重建等方面介绍CT成像的基本原理。

首先,X射线是CT成像的基础。

X射线是一种电磁波,具有穿透力强的特点,可以穿透人体组织并被不同密度的组织吸收或散射。

X射线的产生是通过X射线管,它由阴极和阳极构成,当阴极释放出电子并加速到阳极时,电子与阳极碰撞产生X射线。

X射线通过人体后,被放置在背后的探测器接收,探测器会将X射线转化为电信号,再通过放大器放大和数字化处理。

其次,CT成像的扫描方式是旋转扫描。

在CT设备中,X射线管和探测器被安装在一个旋转的环形结构内,当患者被放置在扫描床上后,整个环形结构会围绕患者进行旋转扫描。

X射线管不断释放X射线,探测器不断接收信号,通过多次旋转扫描,可以获取不同角度的断层图像数据。

然后,CT成像的数据重建是通过计算机进行的。

在扫描过程中,探测器会不断接收X射线的信号,并将其转化为数字信号。

这些数字信号经过放大器放大和数字化处理后,被传输到计算机中进行图像重建。

计算机会根据接收到的信号,通过数学算法计算出不同位置的组织密度和吸收系数,最终生成横截面的图像。

最后,CT成像的基本原理还包括图像的显示和分析。

通过CT成像,可以清晰地显示出人体内部的骨骼、器官和血管等结构,医生可以通过对图像的分析,进行疾病诊断和治疗规划。

此外,CT成像还可以用于工业领域的缺陷检测和材料分析等应用。

综上所述,CT成像的基本原理是通过X射线的扫描和计算重建,获取物体内部的结构信息。

这种成像技术在医学诊断和工业领域有着广泛的应用,为人们的健康和生产安全提供了重要的支持。

希望本文的介绍能够帮助读者更加深入地了解CT成像的基本原理。

陕西博普特植物ct原理(一)陕西博普特植物ct原理解析简介•介绍陕西博普特植物ct的作用•为什么植物ct在农业领域具有重要意义什么是植物ct•植物ct是指通过计算机断层扫描技术(CT)对植物进行非侵入式的三维成像•植物ct可以将植物在不同生长阶段、不同部位的内部结构进行精确分析和测量植物ct的原理1.CT技术的基本原理–CT技术利用X射线和计算机重建技术对物体进行扫描和成像–X射线通过物体后,会被探测器捕捉到,形成透射强度信号–计算机会通过大量的透射强度信号,重建出物体的三维形态2.植物ct的流程–植物样本准备:选取健康的植物样本,去除杂质和非植物组织–植物样本扫描:将样本固定在扫描台上,通过CT设备进行扫描–透射强度信号记录:CT设备通过X射线照射样本,探测器记录透射强度信号–数据处理:将记录到的透射强度信号输入计算机进行处理–三维成像重建:计算机通过重建算法,将透射强度信号转化为植物的三维模型–数据分析:对植物的三维模型进行分析和测量3.植物ct的优势–非侵入式:植物ct不需要对植物进行切割或处理,保持样本的完整性–高分辨率:植物ct可以提供高分辨率的植物结构图像,便于研究和分析–三维成像:植物ct可以生成植物的三维模型,更直观地显示植物的内部结构–多参数测量:植物ct可以测量植物的体积、叶片面积、细胞大小等多个参数植物ct在农业中的应用•作物品种选择与改良:通过植物ct可以对不同作物品种的生长方式进行比较和评估,为作物的选育和改良提供参考依据•生长环境优化:通过观察植物的根系结构和叶片面积,可以针对不同作物提供最适宜的生长环境,如灌溉、施肥等•病虫害防控:植物ct可以观察到植物的内部结构变化,帮助识别并及时处理病虫害问题,提高农作物的产量和质量•产品质量检测:植物ct可以检测农产品的内部结构和成分,帮助判断产品的成熟度和品质•资源利用效率提升:植物ct可以通过测量植物的生长情况,评估光能、水分和养分等资源的利用效率,为农业资源管理提供科学依据总结•植物ct利用计算机断层扫描技术对植物进行三维成像•植物ct在农业领域具有广泛的应用前景,为农作物的选育、生长管理和产品质量检测提供了有力的技术支持。

CT(Computed Tomography,计算机断层扫描)是一种医学成像技术,通过使用X射线和计算机算法,可以生成人体内部的横断面图像。

CT扫描的原理是利用X射线通过人体,并在不同角度上进行记录。

传统的X射线摄影只能提供人体的二维图像,而CT扫描则可以提供三维图像。

在CT扫描中,X射线源和探测器围绕患者旋转,同时记录多个角度上的X射线透过程度。

这些数据被传输到计算机中,通过数学算法和重建技术,计算机可以将这些数据转化为人体内部的横断面图像。

CT扫描的技术包括以下几个步骤:

1. 准备:患者需要脱掉金属饰品和服装,然后躺在扫描床上。

2. 定位:扫描床会移动,将患者放置在正确的位置。

3. 扫描:X射线源和探测器围绕患者旋转,记录多个角度上的X射线透过程度。

4. 数据传输:扫描过程中产生的数据被传输到计算机中。

5. 重建:计算机通过数学算法和重建技术,将数据转化为横断面图像。

6. 图像分析:医生可以通过分析这些图像,了解患者的病情,并做出相应的诊断和治疗计划。

CT扫描在临床上广泛应用,可以用于检测和诊断各种疾病,如肿瘤、骨折、血管疾病等。

它可以提供高分辨率的图像,帮助医生准确地定位病变部位和评估病变的性质。

然而,由于CT扫描使用了X射线,患者需要暴露在辐射下,因此需要权衡利弊,并根据具体情况决定是否进行CT扫描。