心室肌动作电位全过程

- 格式:pdf

- 大小:232.50 KB

- 文档页数:1

心室肌细胞动作电位的主要特点

心室肌细胞动作电位是一种体现心肌细胞兴奋和传导活动的重要现象,主要起着心脏收缩和舒张的作用。

这些电位具有一些独特的特点和阶段,下面我们就来分步骤阐述。

第一步,静息状态下的心室肌细胞动作电位。

此时,心室肌细胞的膜

电位比较稳定,在-85 mV到-90 mV之间。

在这个阶段,细胞内外的离

子浓度分布是相对平衡的,心肌细胞在此时是不激动的,处于待补偿

状态。

第二步,快速初始化阶段。

心室肌细胞膜电位正快速上升,通常在1

毫秒以内趋近于+30mV,这是因为细胞内钠离子(Na+)大量进入细胞内,而钾离子(K+)则在细胞内不断流失,产生了一个快速的电位变化,也

称为快速的钠离子通道。

第三步,平台期。

在这一阶段,细胞膜电位保持在+20mV到+30mV之间,延续约200毫秒。

这是因为钾离子的流失和钙离子的流入相互平衡,

导致膜电位保持不变。

在这个阶段,心室肌细胞可以产生收缩力,并

将血液从心脏输送到血管系统中。

第四步,重新极化阶段。

在这一阶段中,细胞膜电位开始迅速下降,

钾离子快速流出,钙离子也同样快速流出。

这个阶段通常是100毫秒

左右,使心室肌细胞的电位又回到正常的负值区间。

通过以上几个步骤的变化,我们可以大致了解到心室肌细胞动作电位

的主要特点。

它的快速初始化和平台期是心肌细胞最为兴奋的阶段,

也是心脏收缩的重要过程,而后的重新极化阶段则是细胞膜强制调回

待补偿状态的过程。

这些特点可以为心脏病学研究和临床治疗提供宝

贵的参考价值。

简述心室肌动作电位的特点和产生原理

心室肌动作电位(P wave)是心电图上能够反映心室肌的收缩过程的特殊电位,它位于QRS电位前面,它的特点是低幅、短持续,可以看作是一个半正波,其最大的值通常没有超过2mm。

P wave的产生原理是:在室管的出口处,室管会收缩,室门膜以及左心房内的血液也会逃离室管,从而改变室旁的电荷。

这会引起室旁电位的变化,并引起P wave的产生,从而反映出心室肌的收缩过程。

P wave的特点主要有以下几点:

1)P wave的幅值通常控制在2mm以内,其形状为半正波;

2)P wave的持续时间一般在0.1-0.2s 之间;

3)P wave的间期可以根据心脏自发节律的快慢而改变,正常值一般位于0.12-0.2s 之间;

4)P wave的波形有三种不同的变化:单峰波、双峰波、钝振动波。

心室肌细胞是构成心肌的重要组成部分,其动作电位的过程对心脏的正常收缩和舒张起着至关重要的作用。

本文将详细介绍心室肌细胞动作电位的过程,包括细胞膜的离子通道、动作电位的产生和传播等方面。

一、心室肌细胞的细胞膜结构心室肌细胞的细胞膜包括细胞膜上的离子通道和细胞膜内外的离子浓度梯度等重要结构。

其中,Na+、K+、Ca2+等离子通道在细胞膜上密布,通过这些离子通道的开闭来实现细胞内外离子的交换和细胞膜的去极化和复极化。

二、心室肌细胞动作电位的产生1. 极化阶段:在细胞静息状态下,细胞膜内外的电压差为-90mV,细胞内外的Na+、K+、Ca2+等离子浓度保持不平衡状态。

2. 膜去极化阶段:当心脏传导系统传来冲动时,离子通道在细胞膜上开放,Na+离子内流,细胞内外的电压差迅速缩小,细胞膜去极化。

3. 膜复极化阶段:随着Na+通道的关闭,K+离子内流,细胞内外的电压差逐渐恢复,细胞膜复极化。

三、心室肌细胞动作电位的传播1. 心肌细胞之间的电连接:心室肌细胞之间通过电连接相连,形成心肌细胞的电连接系统。

2. 动作电位的传导:当一个心室肌细胞产生动作电位时,它通过电连接传播给相邻的心室肌细胞,形成心室肌细胞动作电位的传导。

四、心室肌细胞动作电位的生理意义心室肌细胞动作电位的产生和传导对心脏的正常收缩和舒张起着至关重要的作用。

动作电位的产生和传导决定了心脏的起搏和传导功能,对心脏的节律维持和心脏病理性传导阻滞等疾病有着重要的意义。

总结:心室肌细胞动作电位的产生和传导是心脏正常功能的重要基础,对了解心脏的电生理机制和心脏病的发生发展具有重要意义。

希望通过本文的介绍,读者对心室肌细胞的动作电位过程有进一步的了解。

心室肌细胞动作电位的产生和传导是心脏正常功能的重要基础,对了解心脏的电生理机制和心脏病的发生发展具有重要意义。

进一步探讨心室肌细胞动作电位的过程,考虑到动作电位的产生和传导对心脏的正常收缩和舒张起着至关重要的作用,本文将进一步扩展细胞膜上的离子通道、动作电位的产生和传播的细节,以及心室肌细胞动作电位在心脏病理生理学上的意义。

简答心室肌细胞动作电位的过程

心室肌细胞动作电位的过程可以分为以下几个阶段:

1. 极化阶段:在休息状态下,心室肌细胞的细胞膜内外的电位差为安静电位。

此时,细胞膜内外的离子分布相对稳定。

2. 快速钠离子通道的开放:当心脏受到刺激时,细胞膜上的快速钠离子通道会迅

速开放。

这导致细胞膜内的钠离子从细胞外部流入细胞内,从而产生钠电流。

3. 快速钠离子通道的关闭:当细胞膜上的电位大约达到+30毫伏时,快速钠离子

通道会自动关闭,结束钠电流的产生。

4. 缓慢钙离子通道的开放:在快速钠离子通道关闭后,细胞膜上的缓慢钙离子通

道会逐渐开放。

这导致细胞膜内的钙离子从细胞外部流入细胞内,从而产生钙电流。

5. 钙离子通道的关闭和钾离子通道的开放:随着缓慢钙离子通道的开放,细胞膜

内的钙离子浓度逐渐增加,同时细胞膜上的钾离子通道也开始开放。

这导致细胞

膜内的钾离子从细胞内流向细胞外,从而产生钾电流。

6. 动作电位的复极化:钙离子通道的关闭和钾离子通道的开放导致细胞膜内外的

电位开始逐渐恢复到安静电位。

这个过程称为复极化。

心室肌细胞动作电位的过程可以简化为:极化阶段、快速钠离子通道开放和关闭、缓慢钙离子通道开放、钙离子通道关闭和钾离子通道开放、动作电位的复极化。

这些阶段的电位改变和离子通道的开关控制了心室肌细胞的收缩和舒张,从而使

心脏能够有效地泵血。

心室肌动作电位产生的机制

心室肌细胞动作电位的产生是由静息时细胞憎水度的变化所引起的,主要分为4个阶段:

1. 第0阶段:快速上升阶段(depolarization phase)- 在细胞膜表面的钠通道开放时,钠离子会进入心肌细胞,迅速增加膜电位。

2. 第1阶段:初级复极阶段(early repolarization phase)- 这是一个短暂的过渡期,钠通道关闭,钾通道逐渐开放,细胞膜电位逐渐降低。

3. 第2阶段:平台阶段(plateau phase)- 钙离子通过钙通道进入心肌细胞,引起膜电位的持续上升,同时钾离子的外流也在进行中。

这个阶段持续时间比较长,使心肌细胞能够维持收缩状态。

4. 第3阶段:终止阶段(repolarization phase)- 钙通道关闭,同时钾离子外流加速,导致细胞膜电位逐渐回归静息状态。

在此过程中,心肌细胞恢复了其收缩前的静息状态。

心室肌细胞动作电位复极化过程的机制心室肌细胞动作电位复极化过程的机制心室肌细胞是心脏肌肉组织中的一种,其主要功能是产生心脏收缩所需的电信号和力量。

心室肌细胞的动作电位复极化过程是心脏收缩和舒张的重要过程之一,其机制涉及多种离子通道和转运蛋白的参与。

心室肌细胞的动作电位复极化过程可以分为三个阶段:快速复极化、平台期和缓慢复极化。

其中,快速复极化阶段是由钠离子通道的开放和钾离子通道的关闭所引起的。

在心肌细胞的静息状态下,钠离子通道处于关闭状态,而钾离子通道处于开放状态。

当心肌细胞受到刺激时,钠离子通道迅速开放,使得细胞内钠离子浓度迅速上升,从而产生快速的动作电位上升。

同时,钾离子通道也随之关闭,使得细胞内钾离子浓度下降,从而进一步促进动作电位的上升。

在快速复极化阶段之后,心室肌细胞进入平台期。

在这个阶段,钠离子通道已经关闭,而钙离子通道和钾离子通道处于开放状态。

这种状态可以维持一段时间,从而使得心肌细胞能够产生持续的收缩力量。

同时,钙离子通道的开放也可以促进心肌细胞内钙离子浓度的上升,从而进一步增强心肌细胞的收缩力量。

最后,心室肌细胞进入缓慢复极化阶段。

在这个阶段,钙离子通道已经关闭,而钾离子通道仍然处于开放状态。

这种状态可以使得细胞内钾离子浓度迅速上升,从而使得动作电位逐渐下降,最终回到静息状态。

总的来说,心室肌细胞动作电位复极化过程的机制涉及多种离子通道和转运蛋白的参与。

这些通道和蛋白的开放和关闭状态可以影响心肌细胞内离子浓度的变化,从而产生心脏收缩和舒张所需的电信号和力量。

对于心脏疾病的治疗和预防,深入了解心室肌细胞动作电位复极化过程的机制是非常重要的。

心室肌细胞动作电位形成机制

心室肌细胞动作电位形成机制主要包括以下几个步骤:

1. 静息状态:在心肌细胞处于静息状态时,细胞膜上有许多兴奋性钠离子通道关闭,细胞内外的电位差为-90mV。

2. 刺激阶段:当心肌受到刺激时,电位开始升高。

此时,一些钠离子通道会打开,导致钠离子流入细胞内部。

这些进入细胞的钠离子使电位升高,达到一个临界点,形成刺激电位。

3. 快速复极阶段:刺激电位产生后,钠离子通道很快关闭,而钾离子通道开始打开,使钾离子流出细胞,细胞内外的电位差逐渐恢复到-90mV。

4. 缓慢复极阶段:随着钠离子通道的关闭和钾离子流出的逐渐减少,在细胞内部的电位逐渐恢复正常水平之前,钙离子通道开始打开,并引起一些钙离子流入细胞,使电位维持在一个比静息状态略高的水平(平台期)。

5. 膜电位恢复:一旦电位恢复到正常水平,钙离子通道关闭,细胞内外的电位差再次恢复到-90mV。

这个过程称为“复极”。

这个整个过程将导致心肌细胞电位的周期性变化,形成心室肌细胞动作电位。

它们决定了心肌收缩和放松的时间和节奏,因此对于正常心脏功能的维持至关重要。

心室肌细胞是构成心脏肌肉的主要细胞类型之一,它们负责心脏的收缩和舒张,从而推动血液流动。

心室肌细胞的动作电位是该细胞在兴奋与传导过程中产生的电信号,其形成和传播对于心脏的正常功能至关重要。

1. 膜电位的变化心室肌细胞的动作电位形成主要是由于细胞膜上的离子通道在不同阶段的打开和关闭。

在静息状态下,心室肌细胞内外的离子浓度存在着差异,细胞内为负电位。

当细胞受到刺激时,钠离子通道被激活打开,使得细胞内外的钠离子浓度迅速趋于平衡,导致细胞膜内电位迅速变为正电位。

这一过程称为快速上升期。

2. 钾离子的外流在快速上升期后,钠离子通道迅速关闭,而钾离子通道则逐渐打开。

这导致大量的钾离子从细胞内流出,使得细胞膜内电位逐渐恢复为负电位,产生快速下降期。

3. 钙离子的介导在动作电位的持续下降期,钙离子通道被激活打开,有钙离子进入细胞内,引起细胞内钙离子浓度的升高。

这一过程持续一段时间,维持细胞的去极化状态。

随着钙离子通道的关闭,动作电位进入稳定期,细胞膜电位逐渐恢复到静息状态。

4. 动作电位的传播在心脏的兴奋传导过程中,动作电位会在心室肌细胞之间传播,从而引起整个心肌组织的收缩。

这一过程依赖于细胞膜上的钠离子通道、钾离子通道和钙离子通道的协调作用,形成了心脏正常的起搏和传导过程。

总结:心室肌细胞的动作电位形成是一个复杂的生理过程,依赖于细胞膜上的离子通道的开放和关闭。

对该过程的深入理解有助于我们更好地认识心脏的生理功能,从而为心脏疾病的治疗和预防提供理论基础。

心室肌细胞动作电位的形成机制非常复杂,涉及到多种离子通道的协调作用,而这些离子通道的开放和关闭在整个心脏兴奋传导过程中起着至关重要的作用。

1. 钠离子通道的激活心室肌细胞动作电位的形成始于钠离子通道的激活。

当细胞膜受到刺激后,由于电压门控的特性,导致细胞内外的钠离子浓度快速趋于平衡,使细胞内电位迅速变为正电位。

这一过程称为快速上升期,阳离子内流,使细胞内电位迅速升高。

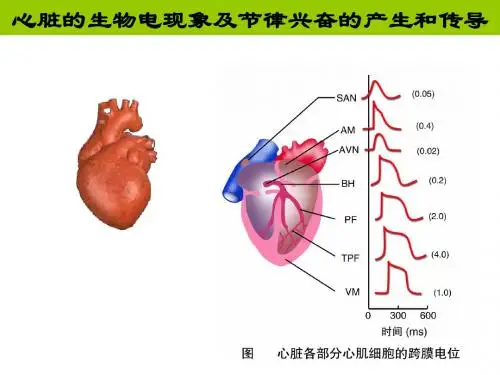

心室肌细胞的动作电位分5期,即0期、1期、2期、3期和4期。

各期特征:0期为去极化过程,膜内电位由-90 mV迅速上升到+30 mV 左右。

主要是Na+内流所致.1期为快速复极初期,膜内电位由+30 mV快速降至0 mV左右,主要是K+外流所致.2期为平台期,膜内电位下降极为缓慢,基本停滞在0 mV 左右,形成平台状.此期是心室肌动作电位的主要特征,主要是Ca2+缓慢内流与少量K+外流所致.3期为快速复极末期,膜内电位由0 mV快速下降到原来的-90 mV,由K+外流所致.4期为静息期,膜电位维持在静息电位水平.此期离子泵活动增强,将动作电位期间进入细胞内的Na+、Ca2+泵出,外流的K+摄回.使细胞内、外离子分布恢复到兴奋前的状态. 1、除极过程(0期):膜内电位由静息状态时的-90mV上升到-20mV~+30mV,膜两侧由原来的极化状态转变为反极化状态,构成了动作电位的上升支,此期又称为0期。

历时仅1~2ms。

其正电位部分成为超射。

形成机制:当心室肌细胞受到刺激产生兴奋时,首先引起钠离子通道的部分开放和少量钠离子内流,造成膜部分计划,当去极化到阈电位水平(-70mV)时,膜上钠离子通道被激活而开放,出现再生性钠离子内流。

于是钠离子顺电-化学梯度由膜外快速进入膜内,进一步使膜去极化、反极化,膜内电位由静息时的-90mV急剧上升到+30mV。

决定0期除极化的钠离子通道是一种快通道,激活迅速、开放速度快,失活也迅速。

当膜去极化到0mV左右时,钠离子通道就开始失活而关闭,最后终止钠离子的继续内流。

2、复极过程:当心室肌细胞去极化达到顶峰后,立即开始复极,但复极过程比较缓慢,可分为4期: 1)快速复极初期(1期):心肌细胞膜电位在除极达到顶峰后,有+30mV迅速下降至0mV,形成复极1期,历时约10ms,并与0期除极构成了锋电位。

形成机制:钠离子的通透性迅速下降,钠离子内流停止。

同时膜外钾离子快速外流,形成瞬时性钾离子外向电流,膜内电位迅速降低,与0期构成锋电位。

简述心室肌细胞动作电位的五个时相。

心室肌细胞动作电位是指心肌细胞在一次心跳周期中所发生的电活动变化。

它可以分为五个时相:

1. 膜极化期(Phase 4):在此期间,心室肌细胞的细胞膜电位保持稳定在-90mV左右的静息电位。

此时,细胞内钾离子的浓度高于细胞外,细胞外的钠、钙离子浓度高于细胞内。

2. 快速膜电位上升期(Phase 0):这是心室肌细胞动作电位的最快速的阶段。

在此期间,钠离子从细胞外快速进入细胞内,导致细胞膜电位迅速上升。

3. 平台期(Phase 1和2):在此时期,细胞膜电位停滞不前,保持在一个相对稳定的水平(通常为+20mV左右)。

这是由于钠通道关闭,同时钾离子流出和钙离子流入细胞内,导致细胞膜电位缓慢上升。

4. 快速膜电位下降期(Phase 3):在此时期,细胞膜电位开始迅速下降,由于钙离子外流和钾离子内流的作用,导致细胞膜电位回到静息电位水平。

5. 膜极化期(Phase 4):最后,心室肌细胞的细胞膜电位恢复到静息电位水平,等待下一次心跳周期的开始。

总之,心室肌细胞动作电位的五个时相可以描述心肌细胞在一个心跳周期内的电生理变化,这对于理解心脏的正常功能和心脏病的发生机制都具有重要意义。

心室肌细胞动作电位复极化过程的机制以心室肌细胞动作电位复极化过程的机制为题,本文将详细介绍心室肌细胞动作电位复极化的机制。

心室肌细胞是心脏中负责收缩的细胞,其动作电位的复极化过程是心脏收缩与舒张的基础。

下面将从细胞膜的离子通道、离子参与的流动以及细胞内外电位的变化等方面进行阐述。

一、细胞膜的离子通道心室肌细胞的动作电位复极化过程涉及多种离子通道的开放和关闭。

其中,钾离子通道的开放是复极化的主要驱动力。

在细胞膜上,存在着多种类型的钾离子通道,如延迟整流钾离子通道(IKr、IKs)、快速整流钾离子通道(IK1)等。

这些通道在复极化过程中起到了调节细胞内外钾离子浓度差的作用,从而影响细胞膜电位的恢复。

二、离子参与的流动在复极化过程中,细胞膜上的钠离子通道关闭,钠离子的流入停止,而钾离子通道的开放导致细胞内钾离子向细胞外流动。

这种钾离子的流出使得细胞外电位逐渐增加,细胞内外电位差减小。

同时,细胞膜上的钙离子通道也参与了复极化过程。

在复极化的早期,钙离子通道关闭,钙离子的流动较少。

但在复极化的后期,当细胞膜电位逐渐恢复到正常水平时,钙离子通道重新开放,钙离子开始再次向细胞内流动。

三、细胞内外电位的变化在心室肌细胞动作电位复极化过程中,细胞膜的电位逐渐恢复到负值。

在动作电位的最高点(峰值)后,细胞膜电位开始迅速下降,这是由于钠离子通道的关闭和钾离子通道的开放所致。

随着钠离子流入的停止和钾离子流出的增加,细胞内外电位差逐渐减小。

当细胞膜电位恢复到一定水平时,钙离子通道重新开放,钙离子开始再次进入细胞内,从而促使细胞膜电位进一步降低,最终达到复极化的稳定状态。

总结:心室肌细胞动作电位复极化过程的机制主要包括细胞膜上的离子通道、离子参与的流动以及细胞内外电位的变化等方面。

钾离子通道的开放是复极化的主要驱动力,而钠离子通道的关闭和钙离子通道的开放则对细胞膜电位的恢复起到重要作用。

通过这些机制的协调作用,心室肌细胞能够在收缩与舒张之间实现电位的变化,从而保证心脏的正常功能。

心室肌细胞动作电位的特点心室肌细胞动作电位是指心室肌细胞在兴奋状态下由负值逐渐变为正值再回到负值的电位变化过程。

这个过程是由离子通道的开闭所控制的。

下面将从离子通道、不同阶段和特殊情况等方面来介绍心室肌细胞动作电位的特点。

一、离子通道1. 快速钠离子通道快速钠离子通道在心室肌细胞动作电位的上升阶段起主要作用,使得膜电位迅速升高。

这一过程中,钠离子从细胞外进入细胞内,导致内部正电荷增加。

2. 钙离子通道钙离子通道分为L型和T型两种,其中L型钙离子通道在心室肌细胞动作电位的平台期间起主要作用,使得膜电位保持在一个相对稳定的水平。

这一过程中,钙离子从细胞外进入细胞内,导致内部正电荷增加。

3. 钾离子通道钾离子通道分为快速和慢速两种,其中快速钾离子通道在心室肌细胞动作电位的下降阶段起主要作用,使得膜电位迅速回到负值;慢速钾离子通道在心室肌细胞动作电位的平台期间起主要作用,使得膜电位保持在一个相对稳定的水平。

这一过程中,钾离子从细胞内流出细胞外,导致内部正电荷减少。

二、不同阶段1. 上升阶段上升阶段是指心室肌细胞动作电位由负值向正值迅速升高的过程。

此时,快速钠离子通道处于开放状态,导致大量钠离子从细胞外进入细胞内,使得内部正电荷增加。

2. 平台期平台期是指心室肌细胞动作电位在上升后保持一个相对稳定的水平。

此时,L型钙离子通道处于开放状态,导致大量钙离子从细胞外进入细胞内,并与已经进入的钠离子形成复合物,在一定程度上抵消了正电荷增加带来的影响。

3. 下降阶段下降阶段是指心室肌细胞动作电位由正值向负值迅速降低的过程。

此时,快速钾离子通道处于开放状态,导致大量钾离子从细胞内流出细胞外,使得内部正电荷减少。

4. 超极化期超极化期是指心室肌细胞动作电位回到负值后,膜电位短暂地低于静息膜电位的过程。

此时,慢速钾离子通道处于开放状态,使得更多的钾离子从细胞内流出细胞外。

三、特殊情况1. 心肌缺血在心肌缺血的情况下,由于氧供不足,能量代谢受到影响,导致ATP水平下降。

简述心室肌细胞动作电位的特点及分期心室肌细胞动作电位是指心室肌细胞在兴奋-传导-恢复的过程中的电位变化。

它可以分为五个不同的阶段:极化、迅速复极化、平台期、快速复极化和安静期。

1.极化阶段:在心室肌细胞处于静息状态时,其细胞内外电位差为-90mV。

这个负电位是由细胞质内较高的负离子浓度和负电荷所引起的。

在极化阶段,细胞膜上的钠离子通道和钾离子通道都关闭,使得细胞内外电位差保持恒定。

2.迅速复极化阶段:当心室肌细胞受到刺激时,体外钠离子通过快速通道进入细胞内,使得细胞内外电位差快速增加。

这个阶段称为迅速复极化。

迅速复极化的触发是由于电压门控钠离子通道的打开,导致钠离子流入细胞内。

3.平台期:在平台期,心室肌细胞的内外电位差维持在约+20mV的水平。

这是由于钙离子通道的打开和钠离子通道的关闭,导致细胞内钙离子的流入。

这个过程持续时间较长,维持了心室肌细胞的收缩。

4.快速复极化阶段:在平台期之后,钙离子通道关闭,钾离子通道再次打开。

这导致细胞内外电位差快速恢复到-90mV的水平,称为快速复极化阶段。

这个过程是由于钾离子通道打开导致细胞内的钾离子流出。

5.安静期:在快速复极化之后,心室肌细胞回到静息状态,细胞内外电位差维持在-90mV。

在安静期,细胞的离子浓度逐渐恢复到静息状态,并准备接受新一轮的兴奋。

总结起来,心室肌细胞动作电位的特点包括极化、迅速复极化、平台期、快速复极化和安静期。

这些阶段反映了心室肌细胞在兴奋-传导-恢复

的过程中的电位变化。

这些电位变化通过离子通道的调控,使得心室肌细胞能够收缩和舒张,从而维持正常的心脏功能。

心室肌动作电位的全过程包括除极过程的0期和复极过程的1、2、3、4等四个时期。

1、动作电位上升支

大于或等于阈刺激→细胞部分去极化百→钠离子少量内流→去极化至阈电位水平→钠离子内流与去极化形成正反馈(钠离子爆发性内流)→基本达到度钠离子平衡电位(膜内为正膜外为负,因有少量钾离子外流导致最大值只是几乎接近钠离子平衡电位)。

2、动作电位下降支

膜去极化达一定电位水平→钠离子内流停止知、钾离子迅速外流。

0期:心室肌细胞兴奋时,膜内电位由静息状态时的-90mV上升到百+30mV 左右,构成了动作电位的上升支,称为除极过程(0期)。

它主要由Na+内流形成。

1期:在复极初期,心室肌细胞内电位由+30mV迅速下降度到0mV左右,主要由K+ 外流形成。

2期:1期复极到0mV左右,此时的膜电位下降非常缓慢它主要由Ca2+内流和K+ 外流共同形成。

3期:此期心室肌细胞膜复专极速度加快,膜电位由0mV左右快速下降到-90mV,历时约100~150ms。

主要由K+的外向离子流(Ik1和Ik、Ik也称Ix)形成。

4期:4期是3期复极完毕,膜电位基本上稳定于静息电位水平,心肌细胞已处于静息状态,故又称静息期。

Na+、Ca2+ 、K+的转运主要与Na+--K+泵和Ca2+泵活动有关。

关于Ca2+的主动转运形式目前多数学者认为:Ca2+的逆属浓度梯度的外运与Na+顺浓度的内流相耦合进行的,形成Na+- Ca2+交换。

试述心室肌细胞动作电位的分期及各期形成的离子基础。

(6分)

去极0期:Na内流,

复极1期:瞬时外向K电流;

复极2期:平台期,钙缓慢内流和少量K外流;

复极3期:K外流;

复极4期:Na-K泵,Ca泵

形成心室肌动作电位平台期的主要离子流是:(Ca2+内流,K+外流)

特点:

1、“全或无”

只有阈刺激或阈上刺激才能引起动作电位。

动作电位过程中膜电位的去极化是由钠通道开放所致,因此刺激引起膜去极化,只是使膜电位从静息电位达到阈电位水平,而与动作电位的最终水平无关。

版因此,阈刺激与任何强度的阈上刺激引起的动作电位水平是相同的,这就被称之为“全或无”。

2、不能叠加

因为动作电位具有“全或无”的特性,因此动作电位不可能产生任何意义上的叠加或总和。

3、不衰减性传导

在细胞膜上任意一点产生动作电位,那整个细胞膜都会经历一次完全相同的动作电位,其形状与幅度均不发生变化。