曾侯乙编钟相关资料解读

- 格式:doc

- 大小:84.00 KB

- 文档页数:7

曾侯乙墓编钟曾侯乙墓是公元前5世纪一位曾国国君的墓葬,墓主人叫“乙”。

所谓曾国,没有明确的历史记载。

根据性质明确的曾国青铜器推断,曾国存续于西周早期至战国中期之间。

1曾侯乙墓出土的楚王熊章镈有明确纪年,相当于公元前433年,属于战国早期偏晚。

2400年后,曾侯乙(公元前478—433年)墓内出土了许多无与伦比的瑰宝,那些瑰宝中最具代表性的就是曾侯乙编钟。

编钟是由64件钟按音高秩序编排在一起的打击乐器。

曾侯乙编钟是迄今所知先秦时期件数最多的一套编钟,全套分三层八组悬挂在呈曲尺形的铜、木结构钟架上。

长架长748、高265厘米;短架长335、高273厘米。

上层分三组悬挂钮钟,中层分三组悬挂甬钟,下层则依长、短架分两组悬挂大甬钟。

最大钟通高152.3厘米,重203.6公斤。

最小钟通高20.4厘米,重2.4公斤,总重5000公斤。

编钟制作精良,全部用浑铸、分铸法铸成,并采用了铜焊、铸镶、错金等工艺技术以及圆雕、浮雕、阴刻、髹漆彩绘等装饰技法。

曾侯乙编钟每件钟均具备两个不同的音高,全套编钟音域跨五个半八度。

墓中还出土了用于演奏编钟的木槌和木棒。

这套编钟的钟及钟架、挂钩上共有3755字的铭文,内容为记录诸如音名、阶名、八度组等方面的乐律理论。

中国青铜钟的铭刻自商铙开始,整段成篇的钟铭最早见于西周钟,往往以单件铭和多件组合铭的方式,记录着祭祀、征伐、赏赐、册命、婚媾等事件,以彰显业绩和功勋,并明著后世。

在现知五百多件有铭文青铜钟里,绝大多数的铭文都与音乐无关。

如西周晚期南宫乎钟,甬部铭记:“司徒南宫乎作大林协钟。

兹钟名曰‘无射’”属于鲜见的实例。

曾侯乙编钟则出乎常规,其钟铭的内容除少量为记事之外,绝大多数是直接与编钟及其音乐相关的编号、标音及乐律理论,并有钟声应证和诠注,还有同墓所出的磬铭互通互证。

这是一部声、文对应,文、文相合,内容丰富、金光闪烁的乐律经典,一部迄今仅见的先秦乐律专著。

其铭文的全部内容,在传世的文献中绝无仅有。

曾侯乙编钟工艺技术曾侯乙编钟,是中国古代的一种乐器,制作精美,工艺技术高超。

下面将对曾侯乙编钟的工艺技术进行介绍。

曾侯乙编钟是中国古代的铜制乐器,属于编钟的一种。

编钟是古代祭祀仪式中常用的乐器,由多个钟组成,形状独特,音色悦耳动听。

曾侯乙编钟出土于湖北荆州曾侯乙墓,是世界上发现的最早的编钟,距今已有2500多年的历史。

曾侯乙编钟的制作过程相当复杂精细,需要经过多个步骤进行。

首先,工匠们需要选择合适的材料,一般选择用纯铜制作钟身和钟架,以保证音色的纯净。

其次,根据设计图样,将铜板剪切成适当的形状,并进行锤打和压制,使得铜板具备一定的硬度和强度。

然后,将铜板焊接起来,成为钟的骨架。

接下来,工匠们会在钟体的正面和背面上刻制出各种图案和文字,如花纹、纹饰和曾侯乙的姓名等。

这些图案和文字的刻制要求精细工整,体现了古代工匠的高超技艺。

最后,工匠们需要进行调音,根据设计要求将钟体切割成合适的大小,以保证钟声音准。

整个制作过程需要经验丰富的工匠们长时间精确的操作和反复调试。

曾侯乙编钟的工艺技术在古代可以说是非常先进的,不仅体现了古代工匠的高超技艺,还展现了古代中国人民善于创新的精神。

曾侯乙编钟的设计与制作,考虑到了钟的外形美观和音质的协调统一。

钟的外形造型独特,精致美观,使得曾侯乙编钟不仅是乐器,更是艺术品。

而钟的音色高亢悦耳,音质清脆悠扬,让人陶醉其中。

这些都离不开古代工匠的精湛工艺技术。

曾侯乙编钟作为中国古代文化的一部分,代表了古代中国人的创造力和智慧。

它不仅是音乐艺术的一种载体,更是古代社会中的高雅文化象征。

通过对曾侯乙编钟工艺技术的介绍,我们可以更加深入地了解到中国古代工匠的聪明才智和对美的追求。

这也让我们更好地认识和保护中国古代文化遗产,传承和弘扬中华民族的优秀传统文化。

简要论述曾侯乙编钟的情况曾侯乙编钟是中国古代的一件重要的青铜器,于1978年出土于湖南省长沙市西南的曾侯乙墓地,是中国考古史上的一大发现。

这批编钟属于战国时期晚期,距今已有约2500年的历史。

以下是关于曾侯乙编钟的简要论述:1. 历史背景:曾侯乙编钟出土于曾侯乙墓地,该墓地位于长沙市西南,是战国时期晚期的一个贵族墓地。

墓地中出土了大量的青铜器、玉器、陶器以及其他丰富的文物,表明曾侯乙是当时地位显赫的贵族。

2. 编钟的形制:曾侯乙编钟包括两套,一套有65只,另一套有35只,总计100只。

每只钟都有不同的大小和音调,可以组合演奏出复杂的乐曲。

钟的形状为立方形,四面均刻有精美的纹饰,反映了战国时期的艺术风格。

3. 制作工艺:曾侯乙编钟的制作工艺十分精湛,反映了当时青铜器制作水平的高度。

钟身上的纹饰细腻,刀工独特,显示了匠人的高超技艺。

钟上的铭文记录了当时的政治、社会等方面的信息,为研究战国时期提供了珍贵的资料。

4. 文化意义:曾侯乙编钟的发现对研究战国时期的社会、文化、音乐等方面具有重要的意义。

这些钟的设计和制作体现了古代音乐的发展水平,也为我们了解古代宴会、礼仪、宗教等提供了线索。

此外,钟上的铭文还提供了关于曾侯乙家族的信息,为研究当时社会结构和制度提供了重要的实物资料。

5. 展览和保护:曾侯乙编钟的重要性引起了广泛的关注。

这批钟曾多次参加国内外展览,成为中国古代文化的代表之一。

同时,也引起了对文物保护的关注,相关的考古保护措施也逐步完善,以确保这些宝贵文物的保存。

总体而言,曾侯乙编钟是中国考古学的一项重大发现,对于我们深入了解战国时期的社会、文化、音乐等方面具有深远的意义。

这批钟的制作工艺和精湛程度也反映了古代匠人的高超技艺。

曾侯乙编钟的历史故事曾侯乙编钟是国家宝藏,被誉为“世界第八大奇迹”。

说道曾侯乙编钟,就不得不提到曾国,早在周武王分封时,西周重臣南宫括以及他的后代被分封在曾国,当时称为“随国”。

在那个时候随国可并非小国,而是周王分封在汉水一代姬姓诸侯国中实力最强的一个,主要是用来代替周王室进行监视与牵制周朝南方能控制的边界。

但到了西周晚期,随着周王室力量衰弱,随国附近的楚国也不断崛起了,在熊渠时代,楚国已经开始向四周扩张,逐渐成为争霸的大国。

眼看着楚国逐渐扩张,原本作为周王室的桥头堡的随国也陷入两难之地,要么进行反抗,但自己实力实在无法单扛楚国;要么归附楚国,要么就这样背叛周王朝,也并非容易之事。

于是,随国便开始进行“两面派”。

面对楚国时,随国尊为楚国为老大,口口声声要跟着楚国混;但转过身,当面对周王室又毕恭毕敬,毕竟在王室正统的随人眼中,还是看不起楚人,认为他们只是蛮夷。

当然,楚国也不傻,当楚国怒了,要讨伐随国,随国又开始装无辜,不断打感情牌。

就这样子,随国就这样在周王室和楚国的夹缝中小心翼翼生存着很多年。

曾侯乙编钟,便是随国和楚国交往的产物。

作为随国的最后一位国君,曾侯乙在去世后,楚国的楚惠王便给他特制了一个镈钟作为曾侯乙的随葬品。

在这套一共有65件的编钟里,最大的一件镈钟里,篆刻着铭文:“左右楚王”。

这也说明,随国至少在名义上已经向楚国臣服,安心做它的“马仔”。

不过这也只是名义上,只要能抓住机会,随国还是会牢记自己对周王室的义务,阻止楚国不断坐大。

更是趁着楚国不备,随国还联络汉水的姬姓诸侯国一起讨伐楚国,只可惜最终还是失败。

而被楚国压制后,曾候最终娶了楚国女子芈克为妻,以联姻的方式逐渐真正控制了随国,直到秦国战胜七国后,随国贵族们跟着楚国一起撤退到更南方,最终被秦国统一。

曾侯乙编钟,也见证着随国和楚国两个国家的碰撞与交融。

曾侯乙编钟的名词解释

曾侯乙编钟,战国早期文物,中国首批禁止出国(境)展览文物.1978年在湖北随县(今随州市)出土. 曾侯乙编钟共64枚,分上中下三层上层钮钟19枚,分三组排列。

中下两层为甬钟,有45件,也分为三组。

编钟之外另有一件是楚惠王铸赠曾侯乙的铜镈。

它标志着春秋战国时期音乐文化所达到的高度水平。

整套编钟以姑冼为宫,编钟的总音域达五个八度。

中间三个八度十二律齐备。

钟上共有2828错金铭文,记载了当时楚、齐、晋、周等国的各地律名、音阶名、变化音名的对照情况。

它高超的铸造技术和良好的音乐性能,改写了世界音乐史,被中外专家、学者称之为“稀世珍宝”.

编钟是中国汉族古代大型打击乐器,兴起于西周,盛于春秋战国直至秦汉.中国是制造和使用乐钟最早的国家.它用青铜铸成,由大小不同的扁圆钟按照音调高低的次序排列起来,悬挂在一个巨大的钟架上,用丁字形的木锤和长形的棒分别敲打铜钟,能发出不同的乐音,因为每个钟的音调不同,按照音谱敲打,可以演奏出美妙的乐曲.引在木架上悬挂一组音调高低不同的铜钟,由古代侍女用小木槌敲打奏乐.。

曾侯乙编钟曾侯乙编钟为战国早期文物~1978年在湖北随县(今随州市)成功发掘。

出土后的编钟是由六十五件青铜编钟组成的庞大乐器~其音域跨五个半八度~十二个半音齐备。

它高超的铸造技术和良好的音乐性能~改写了世界音乐史~被中外专家、学者称之为“稀世珍宝”。

编钟架长748厘米~宽335厘米~高273厘米重4400公斤。

曾侯乙编钟是我国迄今发现数量最多、保存最好、音律最全、气势最宏伟的一套编钟。

钟是一种打击乐器~用于祭祀或宴饮时。

最初的钟是由商代的铜铙演变而来~按其形制和悬挂方式又有甬钟、钮钟、镈钟等不同称呼。

频率不同的钟依大小次序成组悬挂在钟架上~形成合律合奏的音阶~称之为编钟。

钟的大小和音的高低直接相关。

商代的钟为3枚一套或5枚一套~西周中晚期有8枚一套的~东周时增至9枚一套或13枚一套。

春秋战国时期编钟风靡一时~和其它乐器如琴、笙、鼓、编磬等成为王室显贵的陪葬重器。

曾侯乙无枚甬钟战国早期通高71.7—37.2厘米一九七八年湖北随州擂鼓墩一号墓出土湖北省博物馆藏曾侯乙编钟中无枚甬钟共十二件~形制相同~大小不一~仅个别部位纹饰略有差异。

各钟甬、舞、鼓部均与长枚、短枚甬钟相似~但钲部两侧无篆带~无故~饰以统一的单元纹样~每单元纹样内有两条浅浮雕蟠龙~作侧盘卧状。

钟体两面钲部、两侧鼓及正鼓皆有错金铭文。

曾侯乙编钟人形柱战国早期~人形柱身高96厘米半球体底座高35、底径80厘米。

一九七八年湖北随州擂鼓墩一号墓出土。

编钟钟架有六个人形铜柱托举横梁。

图为下层北端较大者。

人形柱头戴圆冠~面容端庄~凝视前方。

身着右衽的长袖上衣和曳地的下裳~细腰紧束宽带~佩剑~掌心向上呈托举状~饰以彩绘。

半球形底座~分上下两圈侧卧着十六条高浮雕蟠龙~每条龙上又攀附若干小龙。

造型繁复、精巧~是古代青铜人像中难得的佳作。

那么这位曾侯乙为何人,史籍无载。

1978年擂鼓墩一号墓,即曾侯乙墓,发掘后~出土了大量文字资料~包括金文、简文、石刻文、木刻文、漆书文等~共12725字~揭开了墓主曾侯乙的神秘面纱。

曾侯乙编钟的原理

曾侯乙编钟是古代中国制造的一种钟乐器,由两个钟体组成,每个钟体由数百个铜片拼接而成,能够发出多种音高的音响。

其制作原理如下:

1.选材:使用高纯度的铜和锡,按比例混合,以达到最佳的声音效果。

2.制作铜片:将铜锭加热,通过锻打、滚轧等方式制成薄片,再用刻印和打孔的方式加工成不同音高的铜片。

3.组装钟体:将制作好的铜片按照一定的顺序粘贴在钟体上,形成不同音高的钟团。

4.调音:在钟体旁加上调音器,通过调整铜片的位置和大小,使每个铜片的音高准确无误,保证整个编钟音乐表现力。

5.组装组件:将两个钟体组成一个完整的编钟,再加上机械组件,以便演奏时能够控制音乐转奏的节奏和速度。

总体上说,制作曾侯乙编钟需要高超的工艺和技术,每个铜片的位置和大小都需要精确计算和调整,才能达到完美的音效。

曾侯乙编钟背后的历史故事“哎呀,爸爸,你快给我讲讲曾侯乙编钟嘛!”我拉着爸爸的手撒娇道。

“好好好,小宝贝。

”爸爸笑着摸了摸我的头,“那爸爸就给你讲讲这神奇的曾侯乙编钟背后的故事。

”很久很久以前啊,在春秋战国时期,有一个曾国。

那时候啊,音乐可重要了呢,人们通过音乐来表达自己的情感和想法。

曾侯乙呢,就是曾国的一位诸侯王。

他特别喜欢音乐,一心想要拥有一套最棒的乐器。

于是呢,他就召集了很多能工巧匠,让他们用青铜打造出了一套超级厉害的编钟。

这套编钟啊,那可真是精美绝伦!大大小小的钟排列在一起,就像一群小精灵在跳舞。

而且每个钟都能发出不同的声音,组合起来那旋律别提多好听了。

曾侯乙可宝贝这套编钟了,经常会和大臣们一起欣赏编钟演奏的音乐。

“哇,那他们是怎么演奏的呀?”我好奇地问道。

“哈哈,他们有专门的乐师呀,用木棒敲击编钟,就能发出美妙的声音啦。

想象一下,在那个古老的宫殿里,乐师们挥动着木棒,编钟发出悠扬的声音,那场面该有多壮观啊!”爸爸绘声绘色地说着。

“那这套编钟后来怎么样了呢?”我继续追问。

“后来啊,经过了漫长的岁月,这套编钟被埋在了地下。

直到很多很多年以后,被考古学家们发现了,这才让我们又能看到它的风采。

你说是不是很神奇呀?”爸爸笑着说。

我听得入了迷,仿佛看到了曾侯乙和他的大臣们在欣赏编钟演奏的画面。

我想,这就是历史的魅力吧,能让我们穿越时空,去了解那些遥远的故事。

这套曾侯乙编钟,不就像是一个时间的宝藏吗?它承载着古人的智慧和情感,让我们这些后人能感受到那个时代的独特魅力。

我们一定要好好保护这些珍贵的历史文物啊,让它们能一直流传下去,让更多的人了解我们的历史和文化。

这就是我对曾侯乙编钟的看法呀!。

曾候乙编钟解释

曾侯乙编钟是战国早期曾国国君的一套大型礼乐重器,国家一级文物,1978年在湖北随县(今随州)擂鼓墩曾侯乙墓出土,现藏于湖北省博物馆,为该馆“镇馆之宝”。

战国曾侯乙编钟钟架长748厘米,高265厘米,全套编钟共六十五件,分三层八组悬挂在呈曲尺形的铜木结构钟架上,最大钟通高152.3厘米,重203.6千克。

它用浑铸、分铸法铸成,采用了铜焊、铸镶、错金等工艺技术,以及圆雕、浮雕、阴刻、髹漆彩绘等装饰技法。

每件钟均能奏出呈三度音阶的双音,全套钟十二个半音齐备,可以旋宫转调。

音列是现今通行的C大调,能演奏五声、六声或七声音阶乐曲。

战国曾侯乙编钟的出土改写了世界音乐史,是中国迄今发现数量最多、保存最好、音律最全、气势最宏伟的一套编钟,代表了中国先秦礼乐文明与青铜器铸造技术的最高成就,在考古学、历史学、音乐学、科技史学等多个领域产生了巨大的影响,2002年1月被国家文物局列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》。

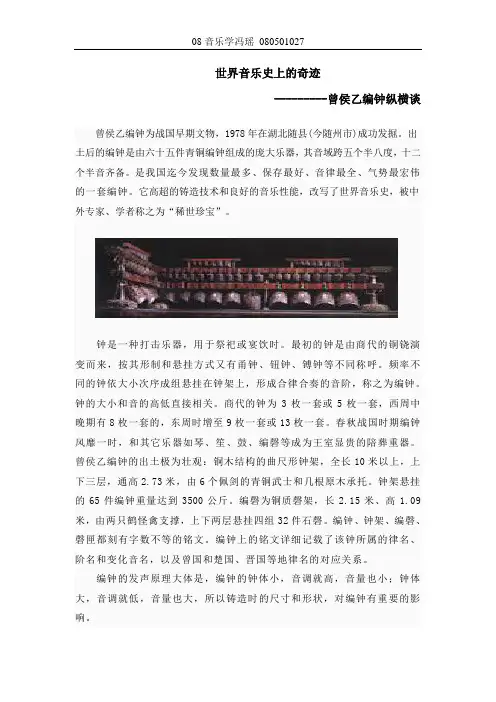

世界音乐史上的奇迹---------曾侯乙编钟纵横谈曾侯乙编钟为战国早期文物,1978年在湖北随县(今随州市)成功发掘。

出土后的编钟是由六十五件青铜编钟组成的庞大乐器,其音域跨五个半八度,十二个半音齐备。

是我国迄今发现数量最多、保存最好、音律最全、气势最宏伟的一套编钟。

它高超的铸造技术和良好的音乐性能,改写了世界音乐史,被中外专家、学者称之为“稀世珍宝”。

钟是一种打击乐器,用于祭祀或宴饮时。

最初的钟是由商代的铜铙演变而来,按其形制和悬挂方式又有甬钟、钮钟、镈钟等不同称呼。

频率不同的钟依大小次序成组悬挂在钟架上,形成合律合奏的音阶,称之为编钟。

钟的大小和音的高低直接相关。

商代的钟为3枚一套或5枚一套,西周中晚期有8枚一套的,东周时增至9枚一套或13枚一套。

春秋战国时期编钟风靡一时,和其它乐器如琴、笙、鼓、编磬等成为王室显贵的陪葬重器。

曾侯乙编钟的出土极为壮观:铜木结构的曲尺形钟架,全长10米以上,上下三层,通高2.73米,由6个佩剑的青铜武士和几根原木承托。

钟架悬挂的65件编钟重量达到3500公斤。

编磬为铜质磬架,长2.15米、高1.09米,由两只鹤怪禽支撑,上下两层悬挂四组32件石磬。

编钟、钟架、编磬、磬匣都刻有字数不等的铭文。

编钟上的铭文详细记载了该钟所属的律名、阶名和变化音名,以及曾国和楚国、晋国等地律名的对应关系。

编钟的发声原理大体是,编钟的钟体小,音调就高,音量也小;钟体大,音调就低,音量也大,所以铸造时的尺寸和形状,对编钟有重要的影响。

即使在今天,铸钟仍不是一件易事。

有的编钟形体很大,高度超过一米五,制造时需要用136块陶制的模子组合成一个铸模,灌注摄氏近1000度的铜水才能得到。

从出土得编钟来看,它们不仅音调准确,而且纹饰极为精细,这说明商周时期对青铜模具的制造技术运用的极为熟练。

编钟在铸造时,除了考虑钟的美观,还要注意它的声学特点。

这钟被称为枚的突出,就不仅仅是一种装饰,它还能加快声音的衰减。

简述曾侯乙墓的出土编钟和历史意义曾侯乙墓出土的编钟,是中国考古史上的重要发现之一、编钟是中国古代音乐器乐的代表之一,具有丰富的文化内涵和历史意义。

曾侯乙墓出土的编钟通过其独特的设计、精细的工艺与丰富的音色,展示了中国古代音乐艺术的繁荣和发展,对于研究古代音乐艺术、社会历史以及古代文化都具有重要意义。

曾侯乙墓位于湖北省荆州市红山,是春秋时期楚国的一位贵族墓葬。

墓葬出土的编钟被誉为“乐器之王”,是古代编钟中音色最为优美、演奏技巧最为独特、艺术价值最高的代表之一、编钟由铜制成,形状如鼎,下面有双列的倒置锥形音柱,共有64个音柱。

每个音柱分为两部分,上部呈圆柱形,下部呈倒置圆锥形。

每个音柱代表一种音高,由于下部与上部形状不同,当打击音柱时,可以发出丰富多样的音色。

编钟的出土对于研究中国古代音乐艺术史具有重要意义。

编钟可以追溯到早在商代晚期就已经存在。

古代编钟是由宗庙或王府用来祭祀礼仪中的乐器之一,用于宗庙祭祀、宴会等场合。

编钟在古代音乐中扮演着重要的角色,具有社会、宗教和文化的深刻内涵。

曾侯乙墓出土的编钟规模庞大,数量众多,音色优美,反映了古代编钟音乐在楚国传承和发展的重要性。

该编钟不仅在外观、形制上进行了创新,还在音色、演奏技巧上进行了重要的改进和发展,是音乐史上的重要里程碑。

曾侯乙墓出土的编钟也对研究古代社会历史具有重要价值。

通过编钟的出土,我们可以了解到曾侯乙墓的主人曾侯乙是春秋时楚国的一位重要贵族,拥有丰富的财富和权力,加强了我们对楚国社会阶级结构和贵族文化的了解。

此外,编钟的制作和使用需要大量的人力、物力和财力,证明楚国在春秋时期已经达到了比较发达的冶铸工艺水平,反映了当时的经济繁荣和文化交流。

编钟的出土也对研究古代文化具有重要意义。

编钟不仅仅是一种乐器,更是古代文化、宗教和道德观念的载体。

在古代中国的易经中,编钟被视为象征宇宙秩序和和谐的乐器,代表着人与自然、人与神灵之间的和谐关系。

通过编钟的存在,我们可以了解到古代中国人对和谐与秩序的追求,对乐、礼、仁、义等传统道德的重视。

曾侯乙编钟讲解词

曾侯乙编钟,又称为乙编钟,是中国古代的一件青铜钟,出土于湖南省长沙市的曾侯乙墓中,因此得名。

曾侯乙编钟是中国青铜文化的杰作之一,也是世界上最早的编钟之一,被誉为古代铜钟的巅峰之作。

钟身共有65个铜铃,铃的大小和音高各不相同,形成了丰富的音阶和和声效果。

钟身上还雕刻了许多神话传说和人物形象,栩栩如生,根据这些雕刻可以推断编钟制作时代应为公元前433年左右。

编钟上还铸有宝鼎、蛟龙、凤凰等金属器物和神兽纹样,展现了当时中国古代文明的华美和繁荣。

曾侯乙编钟不仅在艺术设计上独具匠心,而且在技术制作上也达到了很高的水准。

钟身是用青铜铸造而成,钟体厚重坚固,钟铃的大小和重量都严格协调,以保证发出不同音调的悦耳乐音。

编钟的制作工艺极为复杂,首先铸造出整体的钟身模具,然后将各个铃铛分别铸造,最后再将它们组合在一起。

这种制作方法不但保证了钟身的完整性和稳定性,也使得整个编钟具备了极高的音乐表现力。

曾侯乙编钟的发现在中国音乐史上具有重要的里程碑意义。

编钟是中国古代音乐文化的重要组成部分,它标志着中国古代音乐从单一的音韵演变成真正意义上的多声部合奏。

同时,编钟也被认为是古代政治和礼仪文化的象征,它在古代宫廷和祭祀活动中扮演着重要的角色。

曾侯乙编钟名词解释曾侯乙编钟是中国古代的一种古钟,被认为是中国古代音乐文化的重要遗产之一。

它是在中国湖南省长沙市宁乡县曾家岩出土的一座古墓中发现的,墓主人推测为西周晚期(公元前433年-公元前221年)的贵族曾侯乙,故而得名。

曾侯乙编钟是世界上现存最早、最完整的编钟之一,也是中国现存最早的宫廷乐器之一。

它由64件编钟组成,编钟个个鸣音高低,演奏时需要根据乐曲要求挑选。

编钟分为宫、商、角、徵、羽五个音阶,每一音阶有多个钟,能够演奏出丰富多样的音乐。

曾侯乙编钟的外观精美,钟身雕刻着浮雕纹饰,钟面上有文字记录。

钟身上的文字符号细腻工整,有时与今天的音符相似。

在编钟的上方,还有镂空的云纹和动物形象,增添了装饰性。

曾侯乙编钟的音质非常优美,音色悦耳动听,被视为中国音乐文化的瑰宝之一。

它具有丰富的音域,能够演奏出高音和低音的音符,使演奏曲目更加多样化。

曾侯乙编钟的发现对于研究中国古代音乐史和Bronze Age音乐文化具有重要意义。

它展示了中国古代音乐的高度发展水平和丰富多样的音乐内容。

同时,钟上的文字记录着具体的演奏方式和乐曲名称,为研究中国古代音乐演奏方式提供了宝贵资料。

曾侯乙编钟也是中国文化的代表之一,它体现了中国古代贵族社会的繁荣和文化艺术的盛世。

它还是中国古代音乐与礼仪文化结合的产物,演奏曲目常常用于宴会、祭祀等场合,凸显了古代人民对音乐的重视和热爱。

综上所述,曾侯乙编钟是中国古代的一种古钟,具有丰富多样的音域和优美的音色。

它对中国古代音乐文化的研究具有重要意义,同时也是中国文化的重要组成部分之一,展示了中国古代音乐与礼仪文化的繁荣。

论述曾侯乙编钟的特点及历史意义曾侯乙编钟是我国古代编钟中的一件重要文物,其特点和历史意义不容忽视。

以下将从构造、艺术特点和历史价值三个方面进行论述。

首先,曾侯乙编钟在构造上呈现出独特的特点。

这件编钟由64个钟状铜脱组成,这些铜脱从大到小,层层堆叠,形成了一种层次分明、有序排列的布局。

整个编钟高39.3厘米,直径为57.3厘米,其中最大的钟重达46.9千克。

每个铜脱上都镶嵌有精美的铭文和纹饰,制作工艺精湛,展示了古代匠人高超的铸造技巧。

其次,曾侯乙编钟的艺术特点令人叹为观止。

编钟的阶梯状排列形成了美感独特的层次感,整个编钟呈现出华丽、壮观的视觉效果。

钟脱上的铭文和纹饰精细而精美,包括神兽、凤鸟等著名的古代文化图案,展示了古代中国人民丰富的文化内涵。

此外,编钟的音色悦耳动听,气势磅礴,能调动人们的情感,使人们沉浸其中,感受到音乐的魅力。

最后,曾侯乙编钟的历史意义深远。

首先,编钟的制作标志着古代中国音乐文化的繁荣发展。

编钟在古代被广泛用于祭祀和宴会等场合,是封建宫廷文化的象征。

通过编钟的发展,我们可以了解到古代音乐文化的兴盛和演变过程。

其次,曾侯乙编钟的出土还对古代社会的政治、经济、文化等各个方面的情况提供了重要的历史资料。

编钟发掘于湖南长沙曾侯乙墓,墓主曾侯乙是春秋时期晚期楚国的大臣,这件编钟的出土为研究楚文化、楚国历史提供了宝贵的实物。

综上所述,曾侯乙编钟作为我国古代文化艺术的瑰宝,其构造、艺术特点和历史意义都具有重要价值。

通过研究编钟,我们能够深入了解到古代音乐文化的繁荣发展、古代社会的政治经济状况以及古代艺术的风采。

同时,这也给我们提供了宝贵的启示,即要传承和发扬我国古代文化遗产,将其融入到现代文化中,为中华民族的文化繁荣做出贡献。

湖北曾侯乙编钟讲解词大家好,今天我将为大家讲解一件非常珍贵的文物——湖北曾侯乙编钟。

湖北曾侯乙编钟是中国古代音乐文化的瑰宝,也是世界上最早、最完整的编钟之一。

它不仅是中国古代音乐的重要载体,更是中华文明的象征。

湖北曾侯乙编钟是在湖北省荆门市曾侯乙墓中出土的,这座墓葬是迄今为止中国发现的规模最大、保存最完整的古墓之一。

墓葬为方墓,平面呈长方形,长约33.5米,宽约4.9米,墓葬内部分为东、西两室,东室为盛载文物的祭器室。

而湖北曾侯乙编钟便是埋葬在东室内的重要文物之一。

湖北曾侯乙编钟是由青铜制成,外观形状呈矩形,共有六面,每面均有一排钟,每排钟又由若干个钟组成。

整个编钟共有四个音阶,分别为宫、商、角、徵。

每个音阶都包含十二个钟,总共四十八个钟。

每个钟的形状和大小都略有差异,但制作工艺都异常精湛。

编钟的边缘以及内部均装饰有精美的纹饰,给人一种高贵、神秘的感觉。

湖北曾侯乙编钟的制作年代可以追溯到西周晚期,距今已有约2500年的历史。

编钟是专门用于宫廷音乐演奏的乐器,它富有丰富的音乐表现力和独特的和声效果。

在中国古代,编钟被广泛应用于各种场合,如宫廷音乐演奏、军乐队、祭祀仪式等。

它不仅是音乐的载体,更是展现了中国古代人民对音乐的热爱和技艺的高超。

考古学家们从湖北曾侯乙编钟的发现中,也发现了古代音乐的发展轨迹和演奏技巧。

编钟的音色清脆悦耳,具有很高的音乐价值。

编钟中的乐曲以古乐融合了雅乐、舞乐和祭乐的元素,其演奏方式和表现手法独特,成为中国中古音乐的典范。

湖北曾侯乙编钟的出土,不仅为研究中国古代音乐史提供了宝贵的实物材料,也为我们重温中华古代文明带来了震撼和感慨。

它让我们感受到了中华民族优秀传统文化的博大精深,展示了古代智慧和创造力的辉煌成就。

在湖北曾侯乙编钟的保护方面,我们应该加大力度,采取有效措施确保其完整保存下来,传承给后代。

同时,我们也应该加强对编钟的研究和推广,让更多的人了解和欣赏到这一宝贵的文化遗产。

曾侯乙编钟产生的故事古代的编钟是一种重要的乐器,它不仅具有音乐功能,还有着重要的政治意义。

而曾侯乙编钟则是中国古代编钟中的一件珍品,它的产生也有着一段传奇的故事。

历史背景曾侯乙编钟是出土于湖南省长沙市的一件青铜器,它的年代可以追溯到西周时期的春秋时期。

当时,周王朝已经开始衰落,各个诸侯国之间的争斗也越来越激烈。

为了加强自己的统治,各个诸侯国开始大力发展文化艺术,其中音乐就是一个重要的方面。

故事情节据传说,曾侯乙编钟的制作是由一个名叫曾侯乙的工匠完成的。

曾侯乙是一个非常聪明的人,他不仅精通铸造技术,还对音乐有着深刻的理解。

他认为,一件好的编钟不仅要有美妙的音乐,还要有精美的外观,能够体现出诸侯国的尊贵和威严。

于是,曾侯乙开始了他的创作。

他首先选用了最好的青铜材料,然后亲自设计了编钟的形状和大小。

他认为,编钟的形状应该是方形的,因为方形代表着稳定和坚固。

而大小则应该有所区别,以体现出不同诸侯国的等级和地位。

在制作过程中,曾侯乙还特别注重编钟的音乐效果。

他认为,编钟的音乐应该是悦耳动听的,能够让人们感受到诸侯国的文化和艺术。

于是,他不断地调试编钟的音调和音量,直到达到了最佳效果。

最终,曾侯乙的努力得到了回报。

他的编钟不仅在音乐上达到了极致,而且在外观上也非常精美。

它的制作工艺和艺术价值都达到了当时的最高水平,成为了中国古代编钟中的一件珍品。

意义和价值曾侯乙编钟的产生,不仅代表着中国古代音乐艺术的高峰,还体现了诸侯国之间的文化交流和竞争。

它的制作工艺和艺术价值,不仅让人们感受到了古代文化的魅力,还为后人研究古代音乐和文化艺术提供了重要的资料。

总结曾侯乙编钟的产生,是中国古代文化艺术的一段传奇。

它的制作过程和艺术价值,不仅代表了古代文化的高峰,还为后人研究古代音乐和文化艺术提供了重要的资料。

它的意义和价值,不仅在于它本身的艺术价值,还在于它所代表的历史和文化的价值。

曾侯乙墓编钟曾侯乙墓是公元前5世纪一位曾国国君的墓葬,墓主人叫“乙”。

所谓曾国,没有明确的历史记载。

根据性质明确的曾国青铜器推断,曾国存续于西周早期至战国中期之间。

1曾侯乙墓出土的楚王熊章镈有明确纪年,相当于公元前433年,属于战国早期偏晚。

2400年后,曾侯乙(公元前478—433年)墓内出土了许多无与伦比的瑰宝,那些瑰宝中最具代表性的就是曾侯乙编钟。

编钟是由64件钟按音高秩序编排在一起的打击乐器。

曾侯乙编钟是迄今所知先秦时期件数最多的一套编钟,全套分三层八组悬挂在呈曲尺形的铜、木结构钟架上。

长架长748、高265厘米;短架长335、高273厘米。

上层分三组悬挂钮钟,中层分三组悬挂甬钟,下层则依长、短架分两组悬挂大甬钟。

最大钟通高152.3厘米,重203.6公斤。

最小钟通高20.4厘米,重2.4公斤,总重5000公斤。

编钟制作精良,全部用浑铸、分铸法铸成,并采用了铜焊、铸镶、错金等工艺技术以及圆雕、浮雕、阴刻、髹漆彩绘等装饰技法。

曾侯乙编钟每件钟均具备两个不同的音高,全套编钟音域跨五个半八度。

墓中还出土了用于演奏编钟的木槌和木棒。

这套编钟的钟及钟架、挂钩上共有3755字的铭文,内容为记录诸如音名、阶名、八度组等方面的乐律理论。

中国青铜钟的铭刻自商铙开始,整段成篇的钟铭最早见于西周钟,往往以单件铭和多件组合铭的方式,记录着祭祀、征伐、赏赐、册命、婚媾等事件,以彰显业绩和功勋,并明著后世。

在现知五百多件有铭文青铜钟里,绝大多数的铭文都与音乐无关。

如西周晚期南宫乎钟,甬部铭记:“司徒南宫乎作大林协钟。

兹钟名曰‘无射’”属于鲜见的实例。

曾侯乙编钟则出乎常规,其钟铭的内容除少量为记事之外,绝大多数是直接与编钟及其音乐相关的编号、标音及乐律理论,并有钟声应证和诠注,还有同墓所出的磬铭互通互证。

这是一部声、文对应,文、文相合,内容丰富、金光闪烁的乐律经典,一部迄今仅见的先秦乐律专著。

其铭文的全部内容,在传世的文献中绝无仅有。

一钟双音曾侯乙编钟的一种双音是我对它最为好奇的地方,在被古人的才智所折服的同时更想一探究竟。

人们日常生活中所见到的钟多为圆钟。

圆钟的横截面为圆形,钟壳为圆锥形,但中国先秦编钟的外形特征是瓦合型,沈括在《梦溪笔谈》中讲过“古乐钟皆扁如合瓦”。

对于合瓦形的钟来讲,敲击它的鼓部正面和侧面可以各发出一个音,这种现象就叫“一钟双音”。

早先黄翔鹏等学者在对出土编钟的测音研究中,发现了合瓦形的钟具有一钟双音的声学特征。

2无论是西方的教堂钟还是东方的梵钟,“嗡—嗡”之声,缭绕不绝于耳,诉诸于人以声音的美感。

但是将它作为乐器使用,却有难于克服的严重缺点。

一首美妙的乐曲,在多数时候音高总是依节奏而变换着的,但如果前一个音的音响不能马上结束,势必影响下一个音的效果。

在欧洲也有把大小不同的圆钟编成序列用于音乐演奏的,通常演奏极为平缓的慢节奏的乐曲。

而曾侯乙编钟不存在其他钟难以控制的余音干扰问题,它能够演奏较快速度的音乐。

并且音乐音高清晰、音色优美,在乐团中也能很好的与乐队融合。

合瓦形钟合瓦形钟天然具有“一钟双音”的特质。

相关人士科学的解释了它的原理。

可以用节线和声弓原理来认识这种现象。

当一条弦线,两端A、B固定,弹拨其上某一点C,它会发生如图的振动。

上图为基频振动,下二图为泛音或谐波振动,A、B、C、D,这些点就称为“节点”或“波节”。

3膜和板的振动模态比弦要复杂一些。

下图是一块正方形铜板,其中心点为支撑点,用弓弦拉动其任一边的中央,振动模态如a;用弓弦拉动其四角之任一角,其振动模态如b;若弦拉动其边上某一点A,又用另一手按住A旁之一点B,则振动模态如c。

图中粗黑线称为“节线”(modal lines)。

所谓节线,可以理解为节点的集合,也就是振幅为0的区域。

单纯的膜和板的振动模态的特征就是有由中心向四周辐射出4条节线。

圆钟属于所谓圆锥壳体振动。

比照板的振动模态,圆钟可以被看做是复杂化了的板振动。

如果把圆钟看成是把板敲打成中心为顶四边为底而中空的圆锥,板振动里的那4条节线在这里就成了所谓“经向”节线,即从钟顶到钟口的竖直方向的节线。

如果把圆钟看成是把板折合围成的中空的圆锥,板振动里的部分节线在这里就成了所谓“纬向”节线。

事实上,圆钟的振动模态里既有“经向”节线也有“纬向”节线,这就是圆钟振动模态的复杂所在。

真实的圆钟纵截面,内壁由钟顶到钟口成一弓弧形,到钟口形成唇状,这称之为“声弓”,声弓厚薄决定频率的高低。

声弓的横截面是正圆形,敲击任何一点所产生的振动模态都相同,当然其频率也相同。

合瓦形钟的节线有其显著的特征。

敲击正鼓部显现的是一组节线;敲击侧鼓部则显现的是另外一组节线。

两组节线分布的位置不同,如果对应起来看,它们在相位上正好成90°。

瓦形钟会有“一钟双音”,也因为现实中的钟并非像理论模型那样规范,包括那些声弓不明显的钟其声弓的差异也是绝对的,多种因素的综合造成了这种复杂的声音现象。

被垂直分割开来,钟口内侧被分为若干个声弓域。

这些声弓域对应着正、背两面的六个激发区。

测音显示,正、背面两个正鼓部是同一音高,四个侧鼓部则是另外一个音高。

人们可以通过打磨不同部位的声弓,来调节相关鼓部的音高,使正、侧鼓音的两组声弓拥有不同的固有频率。

令人惊叹的是,这些声弓都被设计在基频节线的对应位置上,从而使不同频率的正、侧鼓音能分别不受干扰地被激发出来,此即“一钟双音”。

12类钟此外我还了解到《周礼》记载的各类不同形状的钟及其音响效果。

《周礼》是记载西周典章制度的一部古籍,说明古人很早就在探索钟的最佳型式。

如“以为乐器,凡声,高声昆,正声缓,下声肆,陂声散,险声敛,达声羸,微声黯,回声衍,侈声筰,弇声郁,薄声播,厚声石。

”这意思是,以钟为乐器,大凡钟形与其声音有以下12种情形:4“高声昆”:钟的上部口径太大,声音在钟里回旋不出。

“正声缓”:钟的上下口径相当,声音缓慢地荡漾而出。

“下声肆”:钟的下部口径太大,声音很快放出。

“陂声散”:钟的一边往外偏斜,声音离散不正。

“险声敛”:钟的一边往内偏斜,声音不外扬。

“达声羸”:钟体太大,声音洪亮。

“微声黯”:钟体太小,声音不明亮。

“回声衍”:钟体圆,声音延展,余音太长。

“侈声筰”:钟口偏大,或外伸张声音发咋,有大声喧哗之感。

“弇声郁”:钟口偏小,或内收缩,声音抑郁不出。

“薄声播”:钟壁太薄,声音颤抖。

“厚声石”:钟壁太厚,声同缶石。

在这12类钟里,前三类是指出钟顶与钟口的直径大小与发声的关系,最后两类钟,是对钟壁的薄厚而言的。

“高”,是钟顶直径大于钟口直径,与此相反者称为“下”。

而钟顶与钟口直径一样大的,称为“正”。

《周礼•春官•典同》所记述的相关发声情况极为符合发声板与壳的声学原理。

编钟重返当代舞台在曾侯乙墓,曾侯乙编钟是整个乐队的重心所在,与编磬构成“金石”配置。

65件编钟和32件编磬构成了这个庞大的乐队的基础,在这个基础上分布其它同种乐器配置,如笙、箫、建鼓、鼓、琴、瑟、篪,这些同种乐器配置(包括编钟、编磬)相互结构成各种不同乐器的配置,如“金石”、“钟鼓”、“竽瑟”、“管弦”等多种配置,最后共同建构起这个庞大的乐队。

5父亲说让编钟重现舞台不仅仅是乐器的复原,而是对乐队观念的复原,配置、声部、音色、织体的组织方法等等,也是我们针对编钟编曲的重要依据。

曾侯乙墓的其它乐器在音乐性能也各有特色。

例如编磬极有个性,音色穿透力强。

当它与笙演奏同一旋律时,又则显得轻巧温和,非常协调。

这一点古人早就有所了解,所谓“笙磬同音”就是这个意思。

排箫和篪都是闭管乐器,虽然外形上有很大的差异,其实在音色上二者特别的融洽。

在独奏时,排箫的灵活,篪的自在都有很强的感染力,依然能够形成鲜明的对比效果。

其次要将编钟融入乐团,就要了解曾侯乙编钟的音乐性能,建立曾侯乙编钟的“乐器法”。

曾侯乙编钟是由八个部分组成,上层三组钮钟、中层三组甬钟、下层两组甬钟。

钮钟由于不同律,很难与中、下层甬钟合奏,一般用于合奏的主要是中、下层甬钟。

中层甬钟的编排是同音区不同组的设计,可以独奏也可以合奏,意图很明显。

它们在音色上有细微的差异,在方位上形成相位差。

当编钟在中层的三个组作同度结合时,音色是混融的。

由于一钟双音不可能同时做到双音音分差都为0,因此音高差异大的音,会影响到泛音的和谐,使曲调好像披上了一条丝一般的彩带。

一钟双音的设计,还使同度和八度的结合带上了一些三、六度结合的色彩,在演奏单旋律的时候平行音程的结合已包含其中。

如果在其上下再增加一个平行声部,必须在力度上有相当好的控制才能确保效果。

此外曾侯乙编钟的十二个半音是不相等的,决定了编钟在音高、音色、音程以及由此带来的旋律、和音上有自己的特色。

第三,在传统音乐中追寻远古音乐遗迹。

中国传统音乐是指中国人运用本民族固有方法、采取本民族固有形式创造的、具有本民族固有形态特征的音乐。

从民歌音调的稳定性、湖北民歌的音阶、曾侯乙编钟的音阶三方面的考察,曾侯乙编钟所反映出的音阶特征与传统音乐的相关特点吻合。

2400年后编钟这颗璀璨的明星重新闪耀天际,以其不断变化的内容和形式,顽强地延续自己的生命,并作为中华文化的代表性的标志,置于舞台最醒目的地方。