语文人教版九年级上册鲁迅 《故乡》

- 格式:docx

- 大小:14.18 KB

- 文档页数:3

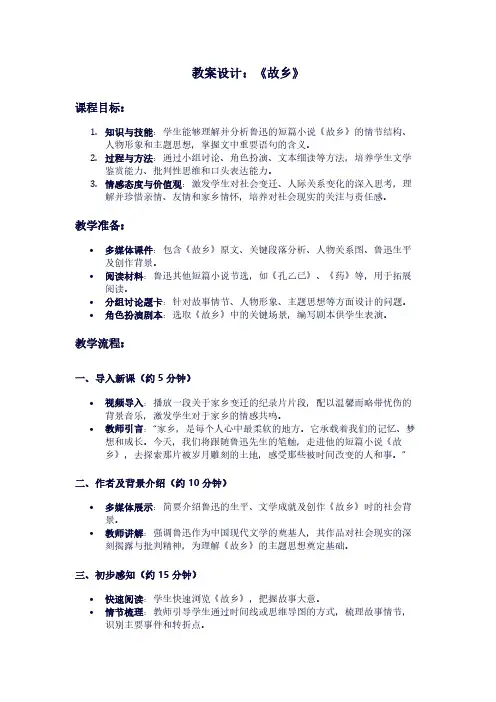

教案设计:《故乡》课程目标:1.知识与技能:学生能够理解并分析鲁迅的短篇小说《故乡》的情节结构、人物形象和主题思想,掌握文中重要语句的含义。

2.过程与方法:通过小组讨论、角色扮演、文本细读等方法,培养学生文学鉴赏能力、批判性思维和口头表达能力。

3.情感态度与价值观:激发学生对社会变迁、人际关系变化的深入思考,理解并珍惜亲情、友情和家乡情怀,培养对社会现实的关注与责任感。

教学准备:•多媒体课件:包含《故乡》原文、关键段落分析、人物关系图、鲁迅生平及创作背景。

•阅读材料:鲁迅其他短篇小说节选,如《孔乙己》、《药》等,用于拓展阅读。

•分组讨论题卡:针对故事情节、人物形象、主题思想等方面设计的问题。

•角色扮演剧本:选取《故乡》中的关键场景,编写剧本供学生表演。

教学流程:一、导入新课(约5分钟)•视频导入:播放一段关于家乡变迁的纪录片片段,配以温馨而略带忧伤的背景音乐,激发学生对于家乡的情感共鸣。

•教师引言:“家乡,是每个人心中最柔软的地方。

它承载着我们的记忆、梦想和成长。

今天,我们将跟随鲁迅先生的笔触,走进他的短篇小说《故乡》,去探索那片被岁月雕刻的土地,感受那些被时间改变的人和事。

”二、作者及背景介绍(约10分钟)•多媒体展示:简要介绍鲁迅的生平、文学成就及创作《故乡》时的社会背景。

•教师讲解:强调鲁迅作为中国现代文学的奠基人,其作品对社会现实的深刻揭露与批判精神,为理解《故乡》的主题思想奠定基础。

三、初步感知(约15分钟)•快速阅读:学生快速浏览《故乡》,把握故事大意。

•情节梳理:教师引导学生通过时间线或思维导图的方式,梳理故事情节,识别主要事件和转折点。

•关键词汇:学生标记并解释文中出现的重要词汇和短语,如“隔膜”、“闰土”等。

四、深入解读(约30分钟)•人物形象分析:o小组讨论:学生分组讨论主要人物(如“我”、“闰土”、“杨二嫂”等)的性格特点、命运变迁及其象征意义。

o角色扮演:选取关键场景,学生根据剧本进行角色扮演,通过肢体语言和台词表达人物情感,加深对人物性格的理解。

九年级上册语文《故乡》笔记九年级上册语文《故乡》笔记如下:一、作者简介鲁迅,本名周树人,浙江绍兴人,伟大的文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。

代表作有我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,中篇小说《阿Q正传》。

小说集《呐喊》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和许多本杂文集,都收在《鲁迅全集》里。

二、故事背景《故乡》反映的是辛亥革命十年后的中国农村社会情况。

辛亥革命虽然赶跑了一个皇帝,但并没有改变中国半封建半殖民地的社会性质。

作者回乡期间,耳闻目睹了农村疮痍累累的残酷现实,加之在这个社会中求索了几十年,于是写出了悲凉沉郁的《故乡》这篇小说。

三、理解词义1、阴晦:阴沉昏暗。

2、萧索:荒凉、冷落的意思。

3、伶仃:孤独,没有依靠。

这里指瘦弱。

4、愕然:吃惊的样子。

5、鄙夷:看不起。

6、嗤笑:讥笑。

7、大抵:大概。

8、惘然:心里好像失去了什么的样子。

9、恣睢:放纵,放任。

10、隔膜:彼此思想感情不相通。

四、课文分段第一部分(1-5):描写故乡的萧条景象和“我”见到故乡时的复杂心理,并交代了“我”回故乡的目的。

第一部分(6-77):写“我”在故乡的所见、所闻、所感。

着重刻画了闰土与杨二嫂这两个人物形象。

第三部分(78-88):我”怀着失望与痛苦的心情离开故乡,但“我”并不因此而消沉、悲观,而是把希望寄托于未来ꎬ寄托于下一代。

五、问题归纳1、“我到了自家的房外,我的母亲早已迎着出来了,接着便飞出了八岁的侄儿宏儿。

”“迎”和“飞”两字有怎样的表达效果?“迎”和“飞”用词准确,符合人物不同年龄段的特点,写出了两种不同年龄层次人物生命的活力的差异。

“迎”字写出了母亲盼望“我”归来的急切心情,“飞”运用拟物修辞,既写出了孩子的活泼可爱,又写出了侄儿见到亲人的喜悦心情。

2、“我的母亲很高兴,但也藏着许多凄凉的神情。

”母亲又高兴又凄凉的心情是否矛盾?为什么?不矛盾,“高兴”与“凄凉”这两个词写出了母亲内心复杂的情感,“高兴”是因为见到了久别的儿子,“凄凉”是因为要离开故乡远行了。

《故乡》课文中的生字与词语《故乡》是人教版语文九年级上册第九课的课文,也是教材在第三单元入选的第一篇小说,选自鲁迅先生的同名短篇小说。

作品以叙事的方式,勾画出旧时代中国农民的生活际遇与精神病痛,抒发出作者对现实社会人与人之间关系相互隔膜的深沉忧虑,以及准备打破彼此隔膜、探求人生新路的执著信念。

课文中需要学习的生字有五处,词语有十二个,现分别整理如下:一、“读一读”“写一写”(注意带点的字的读音及书写)萧.(xiāo)索:“萧”,冷落,没有生机的样子。

家景.(jǐng):“景”,一切境况。

如许.(xǔ):“许”,一点点,表虚数。

鄙.(bǐ)夷:“鄙”,表示轻视、看不起的意思。

恣睢.(suī):“睢”,表示目光尖锐、张目仰视的样子。

二、“课文词语”拼音、释义阴晦(yīn huì):阴沉,昏暗。

萧索(xiāo suǒ):缺乏生机,不热闹。

祭祀(jì sì):旧俗备供品向神佛或祖先行礼,表示崇敬并求保佑。

伶俐(líng lì):形容人物机灵乖巧或是做事干脆利落。

愕然(è rán):惊讶的样子,形容吃惊。

鄙夷(bǐ yí):轻视,看不起。

嗤笑(chī xiào):讥笑,嘲笑。

有讽刺之意应酬(yìng chou):交际往来,以礼相待。

也指私人宴会、聚会等。

世面(shì miàn):社会上各方面的情况。

惘然(wǎng rán):形容失意的样子。

隔膜(gé mó):隔阂,指情意不相通,彼此不了解。

恣睢(zì suī):放纵、骄横的样子。

《故乡》原文及赏析《故乡》是现代文学家鲁迅于1921年创作的一篇短篇小说,接下来分享作品的原文及赏析,供参考。

《故乡》课文原文我冒了严寒,回到相隔2000余里,别了20余年的故乡去。

时候既然是深冬;渐近故乡时,天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个肃索的荒村,没有一些活气。

我的心禁不住悲凉起来了。

阿!这不是我20年来时时记得的故乡?我所记得的故乡全不如此。

我的故乡好得多了。

但要我记起他的美丽,说出他的佳处来,却又没有影像,没有言辞了。

仿佛也就如此。

于是我自己解释说:故乡本也如此-虽然没有进步,也未必有如我所感的悲凉,这只是我自己心情的改变罢了,因为我这次回乡,本没有什么好心绪。

我这次是专为了别他而来的。

我们多年聚族而居的老屋,已经公同卖给别姓了,交屋的期限,只在本年,所以必须赶在正月以前,永别了熟识的老屋,而且远离了熟识的故乡,搬家到我在谋食的异地去。

第二日清早晨我到了我家的门口了。

瓦楞上许多枯草的断茎当风抖着,正在说明这老屋难免易主的原因。

几房的本家大约已经搬走了,所以很寂静。

我到了自家的房外,我的母亲早已迎着出来了,接着便飞出了八岁的侄儿宏儿。

我的母亲很高兴,但也藏着许多凄凉的神情,教我坐下,歇息,喝茶,且不谈搬家的事。

宏儿没有见过我,远远的对面站着只是看。

但我们终于谈到搬家的事。

我说外间的寓所已经租定了,又买了几件家具,此外须将家里所有的木器卖去,再去增添。

母亲也说好,而且行李也略已齐集,木器不便搬运的,也小半卖去了,只是收不起钱来。

"你休息一两天,去拜望亲戚本家一回,我们便可以走了。

"母亲说。

"是的。

""还有闰土,他每到我家来时,总问起你,很想见你一回面。

我已经将你到家的大约日期通知他,他也许就要来了。

"这时候,我的脑里忽然闪出一幅神异的图画来:深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜,其间有一个十一二岁的少年,项带银圈,手捏一柄钢*,向一匹猹尽力的刺去,那猹却将身一扭,反从他的胯下逃走了。

九年级语文上册 | 学习笔记整理《故乡》重要知识点总结教学难点与重点难点:分析主人公的心理变化,理解作者对故乡的复杂情感。

重点:掌握课文中的重点词汇、短语及修辞手法,通过课文学习培养学生的情感认知。

【文体知识】小说是以塑造人物为中心,通过完整的故事情节的叙述和具体的环境的描写反映社会生活,表现主题思想的一种文学体裁。

小说分类:长篇、中篇、短篇;小说三要素:人物、故事情节、环境;人物塑造方法:外貌、语言、动作、心理。

(神态)故事情节:开端、发展、高潮、结局。

(序幕、尾声)环境:自然环境、社会环境;“故乡”这个题目,既交代了事情发生和发展的具体地点,又为人物活动提供了特定的场所和环境。

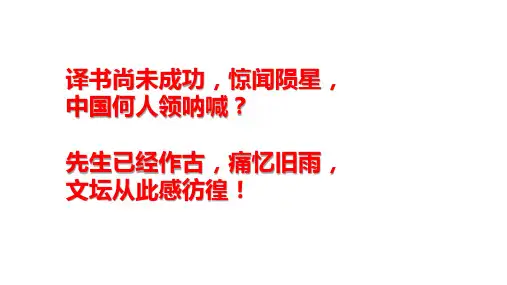

【作者简介】鲁迅(1881—1936)生于浙江绍兴,原名周树人,字豫才,我国现代伟大的文学家、思想家和革命家。

代表作有我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,中篇小说《阿Q正传》。

小说集《呐喊》《彷徨》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和许多本杂文集,都收在《鲁迅全集》里。

【写作背景】《故乡》反映的是辛亥革命十年后的中国农村社会情况。

1919年12月鲁迅回故乡绍兴接母亲到北京,目睹了在现实社会生活的重压下失去了精神生命力的故乡的人和事,十分悲愤,1921年1月便以这次回家的经历为题材,写了这篇小说。

【主题思想】《故乡》通过描写故乡的变迁和人物的命运,表现了作者对故乡的情感和对中国农村问题的关注。

作品展现了农民在中国历史中的地位和命运,反映了封建社会的残酷和不合理。

同时,作品也表达了作者对未来的希望和对人性的思考。

【字词】(1)字音字形阴晦(huì)萧索(xiāo su ǒ)鄙夷(bǐyí)嗤(chī)笑恣(zì)睢(suī)潮汛(xùn)惘(wǎng)然愕(è)然(2)多音字壳【(ké)贝壳(qiào)躯壳】畜【(xù)畜牧(chù)畜生】吓【(xià)吓唬(hè)恐吓】解【(jiě)解放(jiè)押解(xiè)浑身解数】(3)释义阴晦:阴沉昏暗。

故乡

鲁迅

教学目的

1 通过小说人物的分析探讨主题。

2.把握文章对比的写法。

3.理解小说的细节描写。

4.把握小说中议论的作用。

重点难点

1.重点:

(1)通过人物的分析探讨主题。

(2)把握文章对比的写法。

2.难点:

(1)理解小说的细节描写。

(2)把握小说中议论的作用。

教学时间:三课时

教学过程

第一课时

一、预习

查字典,给下面加点字注音。

秕谷(bi3)鹁鸪(bo2 gu1)颧骨(quan2)折本(she2)

潺潺(chan2)伶仃(ling2ding1 )恣睢(zi4 sui1)

2.查工具书,解释下列词语。

萧索:荒凉、冷落的意思。

家景:家庭的经济状况。

也叫家境。

无端:没有来由;无缘无故。

如许:如此;这样。

鄙夷:轻视;看不起。

展转:经过许多人的手或经过许多地方。

恣睢:放纵,凶暴。

景况:光景、情况。

本课指生活状况。

伶仃:孤独、没有依靠。

愕然:吃惊的样子。

愕:惊讶,发愣。

寒哗:因受凉或受惊而身体颤动。

松松爽爽:形容轻松爽快。

3.通读课文,把握故事情节。

给课文分段并归纳段意。

二、导入

1.作者简介:

本文选自《呐喊》,作者鲁迅(1881一1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,中国伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。

小说集有〈呐喊〉、〈仿惶〉、〈故事新编〉等。

2时代背景:

1919年12月鲁迅回故乡绍兴接母亲到北京,目睹了在现实社会生活的重压下失去了精神生命力的故乡的人和事,十分悲愤,1921年1月便以这次回家的经历为题材,写了这篇小说。

三、正课

1.速读全文,给课文分段并归纳段意。

讨论并归纳:全文共分三部分。

第一部分(从开头到“搬家到我在谋食的异地去。

”)描写了故乡的萧条景象和“我”见到故乡的复杂心情,并交代了“我”回故乡的目的。

第二部分(从“第二日清晨”到“已经一扫而空了”)写“我”回故乡的见闻与感受。

第一层(从‘第二日清晨”到“只是收不起钱来”)写老屋的寂寥,更使“我”沉浸在深深的悲凉之中;还写与母亲商定搬家的事情。

第二层(从“你休息一两天”到“我得去看看”)“我”回忆与少年闰土的友情。

第三层(从‘母亲站起身”到“出去了”)导‘我”见到了圆规杨二嫂。

第四层(从“此后又有近处的本家和亲戚来访问我”到“已经一扫而空了”)写“我”见到了中年闰土。

第三部分(从“我们的船向前走”到完)写“我”怀着深深的失望与痛苦的心情离开故乡,但“我”并不因此消沉、悲观,而是寄希望于未来和下一代。

2.提问:课文第1段写了什么?

讨论并归纳:开篇点题回故乡。

“严寒”写回故乡的季节;“二千余里”写“我”与故乡相隔之远;“二十余年”写“我”与故乡分别之久,故乡到底变成什么样呢?第1段写出我回故乡急切心情。

3.提问:第2段描写了哪些景物,起什么作用?

讨论并归纳:天气阴晦、冷风呜呜的响、苍黄的天、萧索的荒村。

写出衰败荒凉的农村景象,衬托“我”悲凉的心情。

4.提问:如何理解第3段的含义?本段在文中起什么作用?

讨论并归纳:第3段只有一句话,先用一个感叹句“阿!”再用一个否定的疑问句。

这样写

是因为故乡的景象出乎“我”的意料,因而产生怀疑,但又的确是“我”的故乡。

对怀疑加以否定,反映“我”的复杂思绪,沉重的心情,为下文作铺垫。

在文章结构上起承上启下的作用。

5提问:怎样理解“我所记得的故乡全不如此。

我的故乡好得多了。

”?

讨论并归纳:说明“我”对故乡还保持着少年时的美好记忆。

6.提问:怎样理解“故乡本也如此,——虽然没有进步,也未必有我所感的悲凉”?

讨论并归纳:眼前萧索的景象与“我”记忆中的故乡造成很大的反差,心中疑惑既而感到悲凉,只得自我安慰,实则流露出一种忧愤之情。

7.提问:第5段写了什么?

讨论并归纳:交代了此次回故乡的目的。

四、小结

小说以“我”回故乡的活动为线索,按照“回故乡”——“在故乡”——“离故乡”的情节安排,写了“我”回故乡的见闻与感受。

五、作业

选用课时作业优化设计。

第一课时作业优化设计

(一)给下列加点字注音。

1.装弶()2.脚踝()

3.恣睢()4.偶然()

5.嗤笑()6.阴晦()

7.愕然()8.颧骨()

《二)描写一段你的故乡的景色。