高二生物 群落的演替

- 格式:ppt

- 大小:1.10 MB

- 文档页数:26

高中生物:群落演替的主要类型与特点教案一、教学目标1.了解群落演替的概念和意义;2.掌握群落演替的主要类型和特点;3.能够在例子中分析群落演替的过程。

二、教学重点掌握群落演替的主要类型和特点。

三、教学难点分析例子中群落演替的过程。

四、教学内容1.什么是群落演替?群落演替是指一个生态系统中的群落(由多种生物种群组成的生物群体)随时间发生替代关系的过程,也称为演替序列。

在演替序列中,一个群落会被另一个群落所取代,直到达到一个新的平衡态。

这个过程可能需要几十年或数百年才能完成,这取决于生态系统的大小和复杂性。

2.群落演替的主要类型和特点群落演替可以分为两种类型:原生演替和继承演替。

原生演替是指在一个没有生物的区域,例如火山爆发或岩石侵蚀后,群落会从没有生的结构中发展出来。

随着时间的推移,原生物群落逐渐适应环境,由原生植物到灌木和乔木,最终成为常绿林或落叶林,这是一个自然的演替过程。

继承演替是指生态系统中一个群落被另一个群落所取代,并不是完全新的生物群落,而是从原来的生物群落中接替了一些成分,又称为继承。

这种演替过程是在原有的生态系统中进行的。

继承演替可以是自然的,也可以是人工的。

典型的例子是森林砍伐后,森林群落被迫得到了一个新生态系统。

群落演替的特点是有序性和渐进性。

群落演替过程中,不同类型的植物和动物在不同的生态位上竞争,这种竞争是有序进行的。

随着时间的推移,替代过程是逐渐而不断地发生的。

3.群落演替的过程和例子群落演替的过程可以通过实例来说明。

例如,灌木林的演替可以通过以下四个阶段来描述:第一阶段:灌木阶段这一阶段的特点是灌木占优势。

由于土地的退化或灌木繁殖迅速,灌木开始扩大其群落。

一些低矮的树可能在这个阶段出现。

第二阶段:中等树木阶段随着灌木和较小的树木越来越大,它们开始逐渐取代更短的灌木和草丛。

树木和灌木的高度和密度不断增加。

这个阶段的典型代表就是枫树和樫树。

第三阶段:成年森林阶段在这一阶段,大型树木开始占据优势地位。

高二生物群落知识点群落是生态学中一个重要的概念,它指的是由多种生物种群组成的一个相互依存、相互作用的生物社会单位。

群落是生态系统中的一个组成部分,它包含了各个生物种群之间的相互关系以及与环境的相互作用。

下面将介绍一些高二生物学中常见的群落知识点。

1. 群落的结构群落的结构是指群落中各种生物种群之间的数量和分布关系。

群落中的生物种群可以分为主要种群和次要种群。

主要种群是指在群落中数量较多的种群,对群落的结构和生态功能有重要影响;次要种群则数量较少,对群落的结构和生态功能影响较小。

群落的结构还包括物种多样性,即群落中物种的种类和数量。

2. 群落的演替群落的演替是指群落经历一系列连续的变化和发展过程。

群落的演替可以分为原生演替和次生演替两种类型。

原生演替是指从无机物(如裸岩)建立起来的群落,而次生演替是指在原有群落基础上重新建立的群落。

群落的演替过程中,物种的组成和数量发生变化,最终会趋向一个相对稳定的状态,这个状态被称为群落的顶极群落。

3. 群落的相互作用群落中的生物种群之间存在着多种相互作用,包括竞争、共生、捕食和寄生等。

竞争是指在有限的资源条件下,不同种群之间争夺资源的现象。

共生是指两个或多个物种之间相互依存、相互利益关系的现象。

捕食是指食物链中的捕食者与被捕食者之间的相互作用。

寄生是指寄生虫或寄生植物对宿主的危害或依赖的现象。

这些相互作用对群落的结构和功能都有重要影响。

4. 群落的生态位生态位是指一个物种在群落中的角色和功能。

每个物种都占据着不同的生态位,起着不同的作用。

生态位可以细分为基础生态位和实际生态位。

基础生态位是指物种在无竞争的情况下所能占据的生态位,而实际生态位则受到竞争等因素的影响。

生态位的差异是群落中物种共存和物种竞争的基础。

5. 群落的稳定性群落的稳定性指的是群落在外界环境变化下保持相对稳定的能力。

群落的稳定性受到多种因素的影响,包括物种多样性、物种丰富度、物种相对稳定性以及环境稳定性等。

高中生物《群落的演替》教案作为一位优秀的人民教师,总不可避免地需要编写教案,教案是教材及大纲与课堂教学的纽带和桥梁。

来参考自己需要的教案吧!以下是小编帮大家整理的高中生物《群落的演替》教案,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

一、教学目标1.通过阅读印尼火山爆发的文字资料,阐明群落的演替过程。

2.通过比较两个演替过程的相同点和不同点,掌握初生演替和次生演替。

3.通过教师举例不同类型的顶级群落,明确顶极群落的概念。

二、教学重难点重点:群落演替的概念。

难点:群落演替的概念。

三、教学过程(一)新课导入教师通过多媒体展示森林群落的图片,提问:这是是什么群落?具有怎样的特点?(森林群落;具有复杂的种间关系,处于一个动态平衡中。

)追问:这样稳定的森林群落是如何产生的?如果现有的森林群落被破坏后,会发生些什么样的变化?引发学生思考,引出课题——《群落的演替》。

(二)新课教学1.演替的概念多媒体展示印尼火山爆发后的群落变化示意图,组织学生分组讨论:(1)火山爆发后,在裸地上先长出的小草和出现的蜘蛛,能不能将他们统称为群落?如果是群落,那稳定性怎么样?(是群落;稳定性非常弱。

)(2)后面形成的小树林算一个群落吗?那么,小树林这个群落和前面有小草、蜘蛛的群落还是同一个群落吗?为什么?(小树林应该是群落;不是,因为物种组成不一样,而且种间关系和空间结构都发生变化。

)教师带领学生一同总结群落演替的概念。

(上述群落演变的过程是一些物种取代另一些物种、一个群落类型取代另一个群落类型的过程,这个过程直到出现一个稳定的群落才会中止。

群落这种依次取代的现象就叫做演替)教师补充讲解:水生群落与陆生群落一样也要经历演替的过程。

2.演替的类型过渡:那是不是所有的演替都是像刚刚各位同学看的从裸岩演替过来的呢?教师引导学生自己想想日常生活中,农田被弃耕后演替的过程。

提问:这种演替和发生在裸岩上的演替过程有什么异同之处?(起点不同,一个是从裸岩开始,而一个是从弃耕的草本植物开始的。

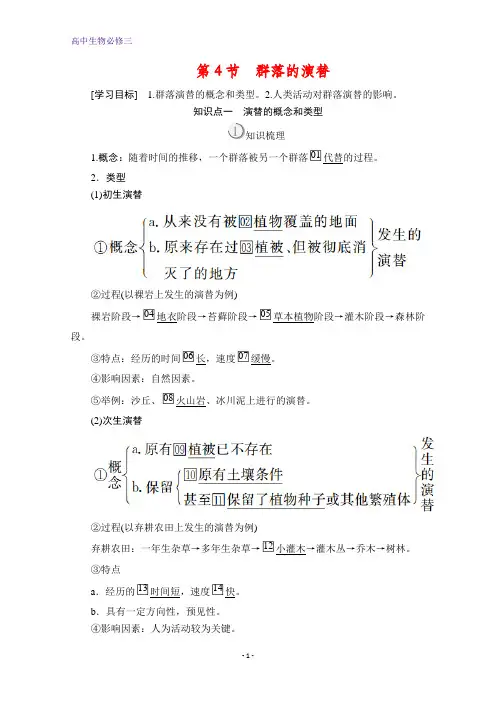

第4节群落的演替[学习目标] 1.群落演替的概念和类型。

2.人类活动对群落演替的影响。

知识点一演替的概念和类型知识梳理1.概念:随着时间的推移,一个群落被另一个群落□01代替的过程。

2.类型(1)初生演替②过程(以裸岩上发生的演替为例)裸岩阶段→□04地衣阶段→苔藓阶段→□05草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段。

③特点:经历的时间□06长,速度□07缓慢。

④影响因素:自然因素。

⑤举例:沙丘、□08火山岩、冰川泥上进行的演替。

(2)次生演替②过程(以弃耕农田上发生的演替为例)弃耕农田:一年生杂草→多年生杂草→□12小灌木→灌木丛→乔木→树林。

③特点a.经历的□13时间短,速度□14快。

b.具有一定方向性,预见性。

④影响因素:人为活动较为关键。

⑤举例:火灾过后的草原、□15过量砍伐的森林,弃耕的农田等。

3.群落演替的结果(1)演替方向:演替是群落组成向着一定方向、具有一定规律随时间而变化的有序过程,因而它往往是能□16预见的或□17可测的。

(2)结构:一般生物种类□18越来越多,群落的结构□19越来越复杂。

(3)稳定性:演替是生物和环境反复相互作用,发生在时间和空间上的不可逆变化,稳定性□20越来越高。

[问题思考] 1.初生演替为什么比次生演替所需的时间长?提示:因为初生演替没有土壤条件,要经过漫长的地衣阶段和苔藓阶段,所以初生演替所经历的时间长。

2.所有群落都会演替到森林阶段吗?举例说明。

提示:不一定。

群落演替主要受环境条件影响,还受人为因素影响,如果气候条件适宜,可能演替为森林;如果在干旱的条件下,群落的演替就很难形成树林,或许只发展到草木阶段或稀疏的灌木阶段。

3.在森林阶段内,还能找到地衣、苔藓、草本、灌木吗?提示:能。

群落演替中一些种群取代另外的一些种群,指的是优势取代,而非取而代之。

典题分析题型一演替的过程及类型分析[例1](2015·全国卷Ⅰ)下列关于初生演替中草本阶段和灌木阶段的叙述,正确的是()A.草本阶段与灌木阶段群落的丰富度相同B.草本阶段比灌木阶段的群落空间结构复杂C.草本阶段比灌木阶段的群落自我调节能力强D.草本阶段为灌木阶段的群落形成创造了适宜环境[解题分析]初生演替是指在一个从来没有被植被覆盖过的地面,或者原来存在过植被,但被彻底消灭了的地方发生的演替,大致要经历裸岩阶段→地衣阶段→苔藓阶段→草本阶段→灌木阶段→森林阶段,灌木阶段较高的灌木取代了部分草本植物,物种丰富度增加,A错误;物种丰富度增加,群落的空间结构更复杂,B错误;物种丰富度增加,营养结构更复杂,自我调节能力更强,C错误。

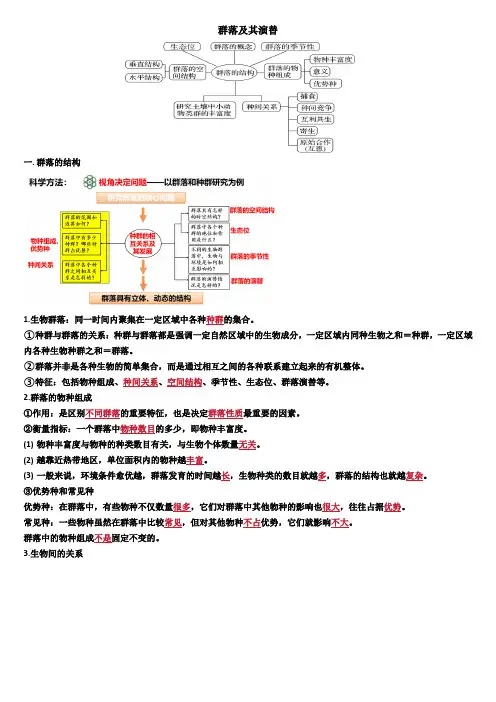

群落及其演替一.群落的结构1.生物群落:同一时间内聚集在一定区域中各种种群的集合。

①种群与群落的关系:种群与群落都是强调一定自然区域中的生物成分,一定区域内同种生物之和=种群,一定区域内各种生物种群之和=群落。

②群落并非是各种生物的简单集合,而是通过相互之间的各种联系建立起来的有机整体。

③特征:包括物种组成、种间关系、空间结构、季节性、生态位、群落演替等。

2.群落的物种组成①作用:是区别不同群落的重要特征,也是决定群落性质最重要的因素。

②衡量指标:一个群落中物种数目的多少,即物种丰富度。

(1)物种丰富度与物种的种类数目有关,与生物个体数量无关。

(2)越靠近热带地区,单位面积内的物种越丰富。

(3)一般来说,环境条件愈优越,群落发育的时间越长,生物种类的数目就越多,群落的结构也就越复杂。

③优势种和常见种优势种:在群落中,有些物种不仅数量很多,它们对群落中其他物种的影响也很大,往往占据优势。

常见种:一些物种虽然在群落中比较常见,但对其他物种不占优势,它们就影响不大。

群落中的物种组成不是固定不变的。

3.生物间的关系3.生物间的关系——种间关系 种间 关系 概念实例 数量坐标图特点营养关系图捕食一种生物以另一种生物作为食物羊与草、狼与兔、翠鸟和鱼等①生物数量多的一般为被捕食者;②先增加先减少者为 被捕食者;后增加后减少者为捕食者。

种间 竞争两种或更多种生物共同利用同样的有限资源和空间而产生的相互排斥现象。

大草履虫和双小核草履虫,水稻和稗草,非洲狮和斑鬣狗,牛和羊等①一方占优势,另一方处于劣势至灭亡; ②相互抑制。

竞争激烈程度取决于资源、空间的重叠范围寄生一种生物从另一种生物(宿主)的体液、 组织或已消化的物质中获取营养并通常对宿主产生危害的现象。

结核分枝杆菌、麻风分枝杆菌与人,噬菌体与细菌,蛔虫与人,猪与绦虫,菟丝子与豆科植物等。

对寄生者有利;对寄主有害。

互利 共生两种生物长期生活在一起,相互依存,彼此有利。

人教版高二上学期生物(选择性必修2)《2.3群落的演替》同步测试题及答案一、选择题1.(2024·广东深圳校考)裸岩的演替与弃耕农田演替的主要区别是( )A.初始条件不同B.影响因素不同C.产生的生物数量不同D.产生的植物种群不同2.(2024·广东揭阳校考)种植过大片草莓的农田闲置多年后,被柳等木本植物覆盖,成片的草莓不见了。

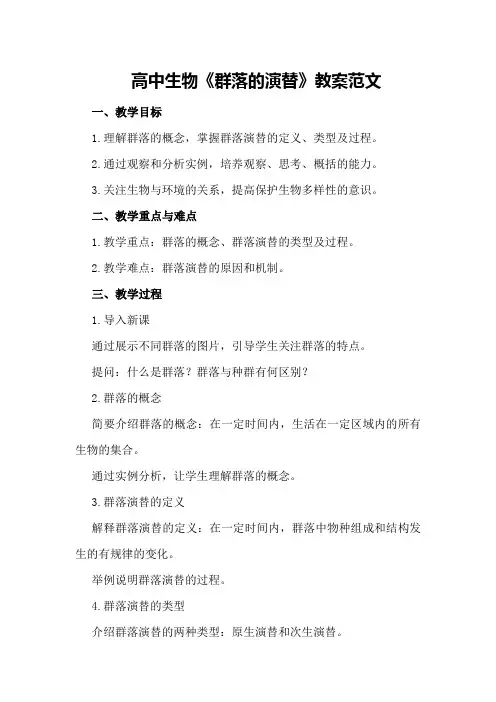

下列说法错误的是( )A.该农田朝着木本植物方向进行次生演替B.光照在该农田的演替过程中起着重要作用C.演替就是一种生物代替另一种生物的过程D.草莓消失的主要原因是在争夺阳光、空间等的竞争中处于劣势3.(2024·广东揭阳校考)从光裸的岩地上演替出森林的过程中,由草本植物阶段演替到灌木阶段所需的时间相对较短,其原因是( )①草本植物阶段,土壤中有机物较丰富,通气性好②灌木根系发达,吸水能力强③灌木更高大,具有更强的获得阳光的能力④灌木阶段,群落内竞争激烈A.①②③B.②③④C.③④D.①②③④4. 某地退耕还林若干年后生态环境逐步改善。

图甲、乙、丙表示退耕还林过程中各种量随时间的变化曲线,下列分析错误的是( )A.图甲可表示演替过程中物种丰富度与时间的关系B.图乙可表示演替过程中抵抗力稳定性与时间的关系C.图丙可表示草本植物数量随时间变化的情况D.人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行5.下列有关人类活动对生物群落演替影响的叙述,错误的是( )A.群落演替都会按照人们的愿望,最终发展为最稳定状态B.即使时间允许,弃耕农田也不一定能演变成森林C.农业生态系统必须依靠人力来维持,否则就要发生演替D.人类活动不可以任意对生物与环境的相互关系加以控制6.(2024·广东茂名校考)茂名露天矿是油页岩开采后形成的巨大矿坑,2012年启动了露天矿生态公园规划建设工作,植树造林约6 300亩(注:1亩约为666.67平方米),引入了大型人工湖,现矿湖中已有成群的鱼类游动,鸟类也在湖中觅食,已形成了稳定的生物群落。

高中生物《群落的演替》教案范文一、教学目标1.理解群落的概念,掌握群落演替的定义、类型及过程。

2.通过观察和分析实例,培养观察、思考、概括的能力。

3.关注生物与环境的关系,提高保护生物多样性的意识。

二、教学重点与难点1.教学重点:群落的概念、群落演替的类型及过程。

2.教学难点:群落演替的原因和机制。

三、教学过程1.导入新课通过展示不同群落的图片,引导学生关注群落的特点。

提问:什么是群落?群落与种群有何区别?2.群落的概念简要介绍群落的概念:在一定时间内,生活在一定区域内的所有生物的集合。

通过实例分析,让学生理解群落的概念。

3.群落演替的定义解释群落演替的定义:在一定时间内,群落中物种组成和结构发生的有规律的变化。

举例说明群落演替的过程。

4.群落演替的类型介绍群落演替的两种类型:原生演替和次生演替。

通过实例分析,让学生理解两种演替类型的区别。

5.群落演替的过程以草原到森林的演替为例,详细介绍群落演替的过程。

强调群落演替的原因:生物与环境的相互作用。

6.群落演替的原因和机制分析群落演替的原因:物种之间的竞争、环境条件的变化等。

介绍群落演替的机制:物种替代、物种入侵、物种适应性变化等。

7.案例分析分析长江流域退耕还林过程中的群落演替现象。

让学生结合所学知识,解释群落演替的原因和机制。

8.课堂小结回顾本节课的主要内容,让学生明确群落演替的概念、类型和过程。

强调群落演替在生态系统中的作用,提高学生对生物多样性的保护意识。

9.课后作业(课后自主完成)收集有关群落演替的实例,分析其演替过程和原因。

四、教学反思本节课通过实例分析和课堂讨论,使学生较好地理解了群落演替的概念、类型和过程。

在教学过程中,注重培养学生的观察、思考和概括能力,提高了学生对生物多样性的保护意识。

课后作业的布置有助于巩固所学知识,提高学生的自主学习能力。

但在教学过程中,仍需注意引导学生积极参与课堂讨论,提高课堂互动性。

重难点补充:1.群落演替的原因和机制设计对话:“同学们,你们能想到为什么群落会发生变化吗?”学生回答后,继续引导:“很好,群落演替的原因有很多,比如自然因素和人为因素。

苏教版⾼⼆⽣物上册⽣物群落的演替知识点梳理1.群落演替的原因①环境不断变化,为群落中某些物种提供有利的繁殖条件,但对另⼀些物种⽣存产⽣不利影响。

②⽣物本⾝不断的繁殖,迁移或者迁徙。

③种内与种间关系的改变。

④外界环境条件的改变。

⑤⼈类活动的⼲扰。

⼈对⽣物群落的影响远远超过其他的⾃然因素。

2.演替的类型(1)初⽣演替①概念:在⼀个从来没有被植物覆盖的地⾯,或原来存在过植被、但被彻底消灭了的地⽅发⽣的演替。

如在沙丘、⽕⼭岩、冰川泥上进⾏的演替。

地⾐阶段→地⾐阶段→苔藓阶段→草本植物阶段→灌⽊阶段→森林阶段。

③特点:演替缓慢。

(2)次⽣演替①概念:在原有植被虽已不存在,但原有⼟壤条件基本保留,甚⾄还保留了植物的种⼦或其他繁殖体(如能发芽的地下茎)的地⽅发⽣的演替。

如⽕灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农⽥上进⾏的演替。

⼀年⽣⼩灌⽊→⼀年⽣⼩灌⽊→多年⽣⼩灌⽊→灌⽊→乔⽊。

③特点:演替快速。

(3)总结①演替概念中⼀个群落被另⼀个群落所代替,这⾥的“代替”不是“取⽽代之”,⽽是优势的取代。

②群落演替的过程可划分为三个阶段a.侵⼊定居阶段。

⼀些物种侵⼊*地定居成功并改良了环境,为以后侵⼊的同种或异种⽣物创造了有利条件。

b.竞争平衡阶段。

通过种内或种间⽃争,优势物种定居并繁殖后代,劣势物种被排斥,相互竞争过程中共存下来的物种,在利⽤资源上达到相对平衡。

c.相对稳定阶段。

物种通过竞争,平衡地进⼊协同进化阶段,资源利⽤更为充分有效,群落结构更加完善,有⽐较固定的物种组成和数量⽐例,群落结构复杂、层次多。

③演替的趋势:⽣物数量越来越多,种类越来越丰富,群落的结构也越来越复杂,稳定性增强。

④初⽣演替和次⽣演替的⽐较分类依据:群落演替发⽣的起始条件演替的种类初⽣演替次⽣演替起点尚⽆⽣物和⼟壤已有⼟壤、⽣物、植物地下茎或种⼦形成群落所需时间经历时间长经历时间短速度较慢较快影响因素⾃然因素⼈类活动较为关键实例 *岩上的演替弃耕的农⽥上的演替3.知识延伸(1)演替现象⼀直存在,贯穿于整个群落发展的始终。

高中生物群落的演替教案设计第一章:群落演替的概念与分类1.1 引入:通过户外考察活动,让学生观察校园或周边自然环境中的生物群落,引导学生思考生物群落的变化过程。

1.2 讲解:介绍群落演替的定义、特点及意义。

解释初生演替和次生演替的概念,并通过实例进行说明。

1.3 互动:学生分组讨论,分析不同类型的群落演替过程,总结演替过程中的主要变化。

1.4 练习:完成相关练习题,测试学生对群落演替概念的理解。

第二章:群落演替的原因与机制2.1 引入:通过图片展示不同群落的演替过程,引发学生对群落演替原因的思考。

2.2 讲解:介绍群落演替的主要原因,包括生物因素和非生物因素。

详细解释物种多样性、物种相互作用、环境变化等对群落演替的影响。

2.3 互动:学生进行小组讨论,分析实例中群落演替的原因和机制。

2.4 练习:完成相关练习题,测试学生对群落演替原因与机制的理解。

第三章:群落演替的过程与特点3.1 引入:通过动画或视频展示群落演替的过程,帮助学生直观理解演替过程。

3.2 讲解:详细讲解群落演替的过程,包括早期、中期和晚期等阶段的特点。

3.3 互动:学生进行小组讨论,分析实例中群落演替的过程与特点。

3.4 练习:完成相关练习题,测试学生对群落演替过程与特点的理解。

第四章:群落演替的研究方法与应用4.1 引入:通过展示群落演替的研究案例,引发学生对群落演替研究方法的思考。

4.2 讲解:介绍群落演替的研究方法,包括野外调查、实验模拟、数据收集与分析等。

4.3 互动:学生进行小组讨论,探讨群落演替研究方法的优势与局限。

4.4 练习:完成相关练习题,测试学生对群落演替研究方法与应用的理解。

第五章:群落演替的意义与保护5.1 引入:通过展示群落演替在生态系统中的作用,引发学生对群落演替意义的思考。

5.2 讲解:介绍群落演替在生态系统中的重要性,包括物种多样性维持、生态系统稳定性、资源循环等。

5.3 互动:学生进行小组讨论,探讨群落演替保护的措施和方法。

【高二】群落演替辅导教案思想指导一、群落的主要类型1.森林(1)北方针叶林优势种:① 植物:红松、云杉和冷杉。

②动物:驼鹿、雪兔、松鼠、黑熊、雷鸟和榛鸡等。

(2)温带落叶阔叶林优势种:①植物:槭、毛榉、栎、椴和柳等。

② 动物:田鼠、花栗鼠、森林猫、红狐、雀类、软木雀和啄木鸟。

(3)热带雨林优势种:① 植物:10平方公里内有1500种开花植物和750棵树木,是地球上最丰富的生物基因库。

②动物:90%的非人灵长类动物,如猴类、长臂猿、黑猩猩和大猩猩,鹦鹉科鸟类等。

2.草地优势种:①植物:禾本科植物和阔叶草本植物。

② 动物:野驴、黄羊、黄鼠、鼠兔和鸵鸟。

3.荒漠(又称沙漠)优势种:① 植物:蒿属、藜属灌木、多汁旱生植物和各种仙人掌。

②动物:在干旱季节不是进入夏眠就是进入冬眠。

4.苔原(也称为苔原或苔原)]优势种:①植物:羊胡子草、苔草、矮石楠、矮柳、苔藓和地衣等。

② 动物:旅鼠、雪兔、驯鹿、北极狐、狼和白熊。

鸟类包括雪巫鸟、臭鼬和各种水鸟。

二、群落演替1.社区继承是指某一地段上一些物种取代另一些物种、一个群落类型取代另一个群落类型的过程,这个过程直到出现一个稳定的群落才会中止。

群落的这种依次取代现象,叫做演替。

2.类型(1)原生演替:在从未有任何生物定居过的裸岩、沙丘和湖底开始,这种演替叫原生演替。

湖泊演替过程:裸底阶段→ 沉水植物期→ 浮叶根期→ 挺水植物和沼泽植物阶段→森林群落阶段(上图)。

(2)次生演替:在被毁灭群落基质上所进行的演替就是次生演替。

3.顶级社区群落演替是一个漫长的复杂过程;不会无休止进行;当群落演替到与环境处于平衡状态时演替就不再进行。

演替所达到的这个最终平衡状态就是顶级群落。

4.控制演替的主要因素有三个第一类是群落内部因素,包括植物繁殖体的迁移、散布和动物的活动性等。

第二类是外界环境因素,如气候的变化、大规模的地壳运动等。

第三类是人类活动。

因为人类活动通常是有意识、有目的地进行的,因此人类对群落演替的影响远远要超过其他所有的生态因子。

生物群落演替的四种类型生物群落演替,是指生物群落不断的变化和发展的过程,是一个动态的过程。

这个过程是受到环境因素的作用,同时也受到生物群落内部生物之间的相互作用的影响。

下面将介绍生物群落演替的四种类型。

第一种类型:原生演替原生演替也叫初生演替,是指在不被干扰的自然条件下,从无生物群落的状态开始,逐渐形成完整的生物群落的过程。

这个过程由原生群落向高级群落演变,逐渐形成生态系统和生态平衡。

比如,裸岩地逐渐被覆盖植被,逐渐形成完整的植被群落。

第二种类型:次生演替次生演替也叫再生演替,它是在一个生态系统中,受到各种干扰或改变后,原来的生态系统被破坏以后,新的生态系统在原来的生态系统上发育成熟。

这个过程是一个逆生长的过程,逐渐完善,适应新的环境的过程。

比如,森林火灾以后,重新建立森林生态系统。

第三种类型:部分演替部分演替是指生态系统内的某一种生物因为被某种外部因素干扰,而逐渐发展演替的过程。

但是其他生物并没有发生变化。

这个过程是由一部分生物向另一部分生物转换的过程。

比如,草原被驯鹿大规模放牧以后,则优势种植物逐渐发生变化。

第四种类型:连续演替连续演替是指一个生态系统内生物的演替不间断地进行,并且不被外部因素所干扰的连续演替过程。

这个过程是一种逐渐适应环境的过程,是生物群落朝着一个稳定的平衡状态发展。

比如,海洋中生物群落演替。

总之,生物群落演替是一种动态的、不断发展的过程。

在这个过程中,不同的生态系统通过生物之间的相互作用、适应环境和自我调节等过程,向着生态系统趋向完整和生态平衡的方向发展。

不同的生态系统的演替过程也是各不相同的,但是不管哪一种演替,都是在一定的时间和空间范围内进行,是先由低级群落向高级群落演变的过程。

《群落的演替》说课稿尊敬的各位评委老师:大家好!今天我说课的题目是《群落的演替》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教法与学法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析“群落的演替”是人教版高中生物必修 3 第四章第四节的内容。

在此之前,学生已经学习了种群和群落的相关知识,这为过渡到本节内容的学习起到了铺垫的作用。

群落的演替是群落动态发展的一个重要方面,对于学生理解生物与环境的相互关系、生态系统的稳定性等具有重要意义。

本节课在教材中的地位十分重要,它不仅是对前面所学知识的拓展和延伸,也为后续学习生态系统的相关内容打下了基础。

二、学情分析授课对象是高二年级的学生,他们已经具备了一定的生物学知识和思维能力。

在前面的学习中,学生已经了解了种群和群落的特征,对生物与环境的关系有了初步的认识。

但是,对于群落演替的概念、类型和过程等较为抽象的内容,学生可能理解起来会有一定的困难。

因此,在教学过程中,需要通过多种教学方法和手段,帮助学生理解和掌握相关知识。

三、教学目标1、知识目标(1)阐明群落演替的概念。

(2)举例说明群落演替的类型。

(3)描述群落演替的过程。

2、能力目标(1)通过分析群落演替的实例,培养学生的观察能力和思维能力。

(2)通过小组讨论,培养学生的合作学习能力和语言表达能力。

3、情感态度与价值观目标(1)认同人类活动对群落演替的影响,树立人与自然和谐发展的观念。

(2)关注我国实行退耕还林、还草、还湖等生态恢复工程,增强保护环境的意识。

四、教学重难点1、教学重点(1)群落演替的概念和类型。

(2)群落演替的过程。

2、教学难点群落演替的过程。

五、教法与学法1、教法(1)讲授法:讲解群落演替的概念、类型和过程等重要知识。

(2)直观演示法:通过图片、视频等多媒体手段,直观展示群落演替的过程和实例。

(3)讨论法:组织学生进行小组讨论,分析群落演替的影响因素和人类活动对群落演替的影响。

高中生物《群落演替》易考点总结_一、知识结构图二、重难点解析1.群落演替的概念和结果(1)概念:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,就叫做演替。

(2)群落演替的结果:群落演替到最后,形成稳定的、成熟的群落,也叫顶极群落。

2.群落演替的原因(1)环境不断变化。

(2)生物本身不断进行繁殖、迁徙。

(3)群落内部由于生命活动造成内部环境改变。

(4)种内和种间关系不断发生变化。

(5)人类活动的影响。

演替的类型:从来没有被植物覆盖的地面,或原来存在过植被但被彻底消灭了的地方的演替叫做初生演替(原生演替);原有植被虽已不存在,但土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方的演替叫做次生演替。

判断初生演替和次生演替的方法(1)从起点上判断:①起点为从没有过植被或原有植被被彻底消灭的环境条件是初生演替。

②起点为只是失去了原有植被的环境条件是次生演替。

(2)从时间、速度上判断:①经历的时间长,速度缓慢的是初生演替。

②经历的时间短,速度较快的是次生演替。

例1.在森林阶段,群落中还能找到地衣、苔藓、草本植物和灌木吗?例1.【参考答案】能找到这些植物。

在群落演替过程中,一些种群取代另一些种群是指优势取代,而不是“取而代之”。

形成森林后,乔木占据了优势,取代了灌木的优势,但在森林中各种类型的植物都是在的。

例2.通过演替最终一定会演替成森林吗?例2.【参考答案】并非所有的演替都能形成森林。

一般来说,在气候适宜的环境中,无论是初生演替还是次生演替都可以形成森林,但在干旱的草原和荒漠地区,由于受水分的限制,群落的演替就很难形成森林,只能发展到草本植物阶段或稀疏的灌木阶段。