福建客家土楼的文化地理内涵

- 格式:pdf

- 大小:504.81 KB

- 文档页数:7

土楼地理风貌,历史文化,特色经济前提摘要:土楼是经特定历史地理环境的演进和发展,既保持中原汉文化古风,又长期与当地土著交融磨合而形成的一种极具客家民系风格和山居地域文化特色的民居模式。

它以其特有的景观美学价值、鲜明的地域文化特色和科学实用价值完美结合,成为极为珍贵的历史文化遗产,被列入世界文化遗产名录。

同时,由于古代闽西山区复杂地理环境的隔绝机制和客家移民一直恪守着祖宗留下的遗风,使土楼至今得以大量保存而具有重要的人居环境学和历史地理学研究价值。

本文以土楼的建筑特色为出发点,分析土楼的特点及功能,进而探讨其地域人文意义。

客家是在特定的时空中形成的一支重要且又特殊的民系,以粤、闽、赣交界地区为中心的客家核心地域,形成于宋,兴起于明清,及至民国,形成了极具地域特色的客家文化。

客家土楼民居建筑是客家历史文化的一个重要载体,它集中反映了客家文化的主要特征。

客家土楼民居主要分布于的西南部、的南部和的东北部地区,尤以闽西、粤东北多见;其形式有圆楼、方楼、围龙屋和五凤楼等,尤以圆楼和围龙屋最具特色。

客家土楼风格独特,结构奇巧,功能齐全,涵丰富,是“世界民居奇葩”,在建筑学、历史学、风水学等各个方面都有很大的研究价值。

土楼又称为“客家土楼”,主要分布在西南部的崇山峻岭中,以永定、南靖两县居多。

据统计,永定现存各式各样大小土楼2万多座,土楼一般高3至5层,占地200平方米,可居住数百人,是极具代表性的中国古民居建筑群,故有“土楼王国之称”。

一、土楼的起源及发展土楼产生于唐宋元时期,经过明代早、中期的发展,明末、清代、民国时期逐渐成熟,并一直延续至今。

“的客家生土楼,建筑历史长达一千年,现在最古老的土楼是永定县湖雷乡下寨村的‘馥馨楼’。

它建于唐大历四年(公元769年),迄今已1200年。

”土楼的建造和发展过程,自然跟闽西客家人的历史、文化密切联系在一起。

客家先民原自中原迁居南方,迁居南方后,又再度迁移,总计大迁移五次,其他零星的迁入或自各地以服官或经商而迁至的,那就不能悉计。

浅析中国传统建筑之福建土楼【摘要】中国悠久的历史创造了灿烂的古代文化,而古建筑便是其重要组成部分。

中国古代涌现出许多建筑杰作,不仅是我国现代建筑设计的借鉴,也是举世瞩目的文化遗产。

本文主要粗浅的分析中国闽系建筑中的福建土楼的布局,形式,建造技术等方面的问题。

【关键词】土楼布局;形式;技术;文化内涵福建土楼是世界上独一无二的山区大型夯土民居建筑,是闽南地区在“外寇之出入,蟊贼之内讧”的特殊社会环境下的产物。

它们依山就势,布局合理,巧妙地利用了山间狭小的平地和当地的生土、木材、鹅卵石等建筑材料,是一种自成体系,具有节约、坚固、防御性强特点,又极富美感的生土高层建筑类型。

一、土楼的类型1、圆楼,为圆形的土楼,又名圆寨土楼、福建圆楼或客家围屋。

圆楼由二、三圈组成,由内到外,环环相套,外圈高十余米,四层,有一、二百个房间,一层是厨房和餐厅,二层是仓库,三、四层是卧室;二圈两层有三五十个房间,一般是客房,中一间是祖堂,是居住在楼内的几百人婚、丧、喜、庆的公共场所。

楼内还有水井、浴室、磨房等设施。

沿圆形外墙用木板分隔成众多的房间,其内侧为走廊。

2、方楼在土楼中最为普及。

该种土楼用直线勾勒其外部轮廓,以方为基本造型和主要特征。

一般呈“口”、“日”、“回”、和“目”等字型。

该建物类型的特征,是先夯筑一正方形或接近正方形的高大围墙,再沿此墙扩展该楼其他建物。

而扩建的制式规格通常是敞开的天井与天井周围的回廊。

这些相同建造样式的楼层堆积起来,最高甚至可达六层楼。

最后使用使用木制地板与木造栋梁,加上瓦片屋顶,即成为土楼中最普遍的方楼。

3、五凤楼又名大夫第、府第式、宫殿式或笔架楼。

其特色是从外观看去通常为两凹三突,彷佛中国古时笔架。

五凤楼沿全宅中轴线内前至后布置下堂、中堂和主楼(上堂),合称三堂。

下堂即门厅,中堂为家族聚会大厅,都是单层;主楼大多为三、四、五层,底层正中为祖堂,供祖先牌位,左右及以上各层为各家居室。

三堂之间隔以天井,左右各有厢厅,并有通道通向横屋。

福建土楼探秘福建土楼,作为中国传统建筑的瑰宝,以其独特的外观和精巧的结构赢得了世界各地游客的瞩目。

这些土楼散布在福建省的山区,是中国少数民族土家族、客家族等民族的居住地。

它们不仅是居住地,更是守望和纪念祖先的象征。

本文将带您一同踏入福建土楼的世界,探寻它们蕴藏的文化和历史。

一、土楼的定义与特征福建土楼是一种特殊的环境居住建筑,它采用独特的材料和建造技术,具备极高的地震抗性和防御性能。

土楼一般呈圆形或方形,外墙采用红土、石块、石灰等材料修建,内部则以木材和竹子为主要结构。

土楼通常为多层结构,每层都有独立的住宅单元,居民可根据需要自由进出。

楼顶常设有观景区,供游客观赏周围壮丽的山景。

二、土楼的历史起源关于土楼的历史起源,有很多传说和民间故事。

根据学术研究,土楼的起源可以追溯到宋朝和元朝时期。

在这个时期,福建一带的少数民族聚居地开始出现土楼的建造。

这种建筑形式逐渐演变并融合了少数民族文化和汉族传统建筑技术,形成了独特的福建土楼风格。

三、土楼的建造技术福建土楼的建造技术是中国古代建筑艺术的瑰宝之一。

土楼的外墙采用特殊的石头和红土混合,这种材料有助于保持楼体的稳定性和抗震性。

而内部结构则采用木材和竹子,通过巧妙的设计和精确的连接,使土楼能够在恶劣的自然环境下长期存在。

在土楼中,每一层都有水井和排水系统,同时还有专门的通风设计,保持楼内的湿度和空气流通。

四、土楼的文化内涵福建土楼不仅是一种居住建筑,更是少数民族文化的重要组成部分。

每一个土楼都承载着丰富的历史和民间传说。

土楼内部的壁画、木雕和石刻,记录了家族的历史和传承。

土楼的建造和居住方式体现了土家族和客家族的生活方式和价值观。

此外,土楼还是当地民俗活动和传统节日的重要场所,人们在土楼内举办庆典和祭祀活动,加强了社区凝聚力和族群认同感。

五、土楼旅游的发展与挑战随着旅游业的发展,福建土楼已经成为了一大旅游景点。

越来越多的游客前往福建欣赏土楼的壮丽风景和品味当地文化。

福建土楼知识点福建土楼是福建省独特的建筑形式,被誉为“世界建筑史上的奇迹”。

这种独特的建筑结构不仅在国内外享有盛誉,更被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

本文将介绍福建土楼的起源、特点以及其在福建乃至整个中国传统建筑中的重要地位。

一、起源福建土楼起源于清朝,特别是明清时期。

它最早出现在福建省南部的山区,是少数民族土著人民根据自身居住和防御需求而创造出的建筑形式。

在当时,福建的山区频繁受到外来侵略,人们为了保护自身财产和家族,开始建造这种坚固耐用的土楼。

二、特点1. 坚固耐用:福建土楼是以土、石、竹木等自然材料为主体,通过夯土的方式建造而成。

土楼的墙体厚度可达到数米,能够抵御外来的袭击和自然灾害,形成了坚固耐用的特点。

2. 独特的结构:土楼通常呈圆形或方形,楼内分为多个楼层,每一层都可以独立居住。

楼内设有厨房、厕所、洗衣间等功能区,满足居民日常需求。

而楼外有走廊和休闲区,方便居民交流和休息。

3. 具有防御功能:土楼的围墙高大厚实,楼内外均设有枪眼和防御洞口,方便居民防御外敌。

在过去的岁月里,这些土楼曾起到了重要的军事防御作用,成为家族和部落的堡垒。

三、福建土楼的重要地位福建土楼不仅是福建地区乃至整个中国传统建筑的瑰宝,更是世界建筑历史上的瑰宝。

它不仅体现了福建人民对于家族和家庭的重视,更展现了他们智慧的结晶。

此外,福建土楼还是少数民族文化的象征,它承载了浓厚的历史和文化内涵。

福建土楼在保护和传承方面也得到了广泛的重视。

政府加大了对土楼的保护力度,修复了一大批老旧土楼,并加强了宣传和普及工作,以增强人们对土楼文化的认同感。

结语福建土楼是福建独特的建筑形式,具有浓厚的历史和文化内涵。

它不仅展现了福建人民的智慧和创造力,更体现了他们对家族和部落的重视。

作为世界文化遗产,福建土楼的保护和传承,不仅是对历史的尊重,更是对传统文化的弘扬。

希望通过本文的介绍,可以使更多的人了解和关注福建土楼,为传统建筑文化的传承和发展做出贡献。

福建永定土楼中国土楼建筑的代表之一福建永定土楼是中国土楼建筑中最具代表性的一座土楼,也是福建土楼的代表之一。

土楼是中国传统建筑的瑰宝,其特殊的建筑形式和独特的文化内涵吸引了众多游客的目光。

在本文中,我们将深入探讨福建永定土楼,介绍其历史背景、建筑特点以及对当地文化的贡献。

一、历史背景福建永定土楼始建于明代,距今已有数百年的历史。

它位于福建省南部的永定县,是依山而建的独特建筑群。

明代时期,永定地区的土客族(土楼建筑的主要建造者和使用者)在防御外敌入侵的需要下,创造了土楼这种耐久坚固的建筑形式。

福建永定土楼恰逢其时地诞生,并得到了土族人民的广泛应用。

二、建筑特点福建永定土楼的建筑特点突出在于其独特的构造和防御功能。

土楼采用了独特的“夯土墙”、“鹰嘴墙”以及多层高耸的楼层设计。

整个土楼由内至外,分别为天井、圈层、楼层和外围墙体。

天井是土楼的核心部分,起到通风、照明的作用。

圈层是各个楼层之间的连接部分,便于居民之间的交流和互动。

楼层是居民居住的地方,每个楼层都有自己的厨房、卧室和存储空间。

外围墙体是整个建筑的保护层,具有很好的防御功能。

三、文化贡献福建永定土楼作为中国土楼建筑的代表之一,对当地的文化传统和道德伦理产生了深远的影响。

土楼体现了中国古代文化中的爱国主义情怀和传统美德。

土客族人民通过建造土楼展现了对家园的热爱和对家族的敬重。

同时,土楼也是土族人民的精神象征,是他们寄托情感和传承文化的重要载体。

土楼内的祖先厅堂和家族祭祀仪式等传统习俗,都展现了土客族人民丰富的文化内涵和家族观念的重要性。

总结:福建永定土楼作为中国土楼建筑的代表之一,其独特的建筑形式和丰富的文化内涵吸引了无数游客的关注。

通过对福建永定土楼的介绍,我们可以更好地了解和欣赏中国传统建筑的魅力所在。

作为一座历史悠久的土楼,福建永定土楼不仅展示了土客族人民的智慧和勤劳精神,更是传承了中国古代文化的宝贵财富。

走进福建永定土楼,让我们一同感受中国传统建筑的魅力和独特风采。

福建土楼简短介绍全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:福建土楼是中国传统民居建筑的杰作,被誉为“世界建筑史上的奇迹”。

它们主要分布在中国福建省南部的永定、南靖等地,是中国古代建筑的瑰宝之一。

福建土楼建筑风格独特,外形宛如一个个巨大的圆锥形或方锥形的建筑,整体采用石材和土坯混合而成。

这种建筑结构凝聚了对自然环境、社会以及传统文化的深刻理解,展现了中国古代智慧的精华。

福建土楼有着较为完备的防御系统,包括炮楼、环楼等。

在历史上,这种建筑曾被用作对抗外敌的堡垒,并为当地居民提供了安全的居住环境。

土楼内部布局合理,包括起居、餐厅、厨房等功能区域,体现了当时人们的生活风貌。

作为中国传统建筑的代表,福建土楼被列为世界文化遗产,吸引着无数游客前来参观。

它们不仅展示了中国古代建筑技艺的精湛,也传达了丰富的历史文化内涵,成为中外建筑师和艺术爱好者借鉴和研究的对象。

福建土楼作为中国传统建筑的杰出代表,承载了丰富的历史文化底蕴,展现了人类与自然和谐共生的理念。

它们不仅是建筑史上的瑰宝,也是中国传统文化的生动写照,必将继续为后人所珍视和传承。

【总字数:261】第二篇示例:福建土楼,是古代福建饶平与古代广东南雄等地方汉族人建筑的传统建筑形式,是中国民居建筑的瑰宝之一,以其独特的建筑形态和丰富的文化内涵而闻名于世。

福建土楼被誉为“世界建筑艺术之最”、“中国传统建筑琼楼玉宇”。

福建土楼主要分布在福建省南部的福州、厦门、漳州、泉州等地,其中龙岩地区拥有最多的土楼,被誉为“中国土楼之乡”。

福建土楼建筑采用了独特的土木结构,多为圆形或方形,高达几十米,层数多达三层五层,有的土楼还有内外两个院落,形成了“一楼一座城,两楼一座城,三楼一把城”的建筑奇观。

福建土楼以其稳固耐久、防盗防火、环境舒适等特点而备受瞩目。

土楼采用了坚实的石、土、木、竹等天然材料进行建造,其墙体厚实,结构坚固,能够经受地震、风暴等自然灾害的考验。

土楼内部设计合理,楼上住宅楼下仓库、车房、生活用房等功能齐全,生活便利。

福建土楼的历史人文景观福建土楼,作为中国传统建筑的瑰宝,不仅在于其独特的建筑风格,更在于其承载的丰富历史和人文景观。

它们是福建土楼文化的重要组成部分,见证了百年来的历史变迁和人民生活的变化。

本文将从土楼的定义、历史背景、建筑特点以及人文景观等方面,为大家介绍福建土楼的魅力所在。

一、土楼的定义与历史背景福建土楼是传统的多层圆形或方形建筑,被广泛认为是世界建筑史上独特的一种建筑形式。

其主要分布于福建省南部和闽南地区,是少数民族土楼群落的代表作。

土楼由厚重的土墙、石材和木构件构成,具有很强的抗震能力和防御性能。

作为山区居民的居所,土楼通常是一个小社区,由多个家族组成,每个家族占据楼内一个房间,周围则有共用的活动空间。

土楼的历史可以追溯到明代,其中最早的土楼建筑可以追溯到15世纪。

土楼的兴起和发展得益于当地的历史和地理条件。

闽南山区地势复杂,土地资源有限,因此人们采用土楼这种高密度居住形式,既节约了土地,又提高了居住的安全性。

此外,汉族和少数民族的文化交流也促进了福建土楼的发展,使其具有丰富多样的人文内涵。

二、建筑特点1. 独特的外墙福建土楼的外墙采用厚重的土砖或土坯建筑而成,常常达到数米厚。

墙体上部多用木构件加固,使整个建筑更加坚固和耐久。

同时,土楼的外墙通常装饰着精美的壁画、雕塑和砖雕等,这些艺术品不仅增添了土楼的美感,还反映了土楼所在地的特色文化。

2. 四合院式布局福建土楼通常采用四合院式布局,即以一个天井为中心,周围是四条或更多条房间。

这种布局方式不仅增加了土楼的采光和通风效果,还为居民提供了共同活动的场所。

土楼内的每个房间可以作为一个完整的家庭空间,而天井则成为邻里互动和社交交流的场所。

3. 多层建筑福建土楼通常具有多层结构,可以分为二层、三层甚至更多。

土楼的上下层之间通过木质的楼梯相连,居民可以方便地在各层之间通行。

不同层次的楼层有时充当不同功能的区域,如底层用于耕种、存粮,中层用于居住,顶层则用于防御。

福建土楼中国最特色的建筑之一福建土楼:中国最特色的建筑之一福建土楼是中国建筑史上独特而宏伟的建筑艺术之一。

作为福建省特色的建筑形态,土楼以其独特的形式和建筑文化内涵,吸引着无数游客的目光。

本文将为您详细介绍福建土楼的起源、特点以及其在中华文化中的价值所在。

一、土楼的起源与发展福建土楼最早可以追溯到唐代,但真正兴盛和发展起来则是在宋代。

土楼是建于山区的农家住宅,早期由于对抗外来侵略和山区土地资源的有限性,寻求安全和生活需求成为主要目的,因此采用了独特的圆型或方型平面布局。

随着时间的推移,土楼的构建逐渐成为彰显家族荣誉的象征,成为多户聚居的堡垒式建筑。

二、土楼的特点与建筑风格1. 土楼的材料与结构:福建土楼的建筑材料主要采用当地的石块、花岗岩、土和竹木等,具有很强的抗震能力。

楼体坚实且结构严密,外墙大致分为三层,内墙则更加多层,以确保安全和隐私。

2. 土楼的平面布局:土楼的平面布局独特千变万化,常见的有环形、方形、斜角五边形等。

楼分为内外两个环形,内环用作居住区,外环则是用来防御敌人。

内环的楼层从上到下依次为“天圈”、“地圈”和“人圈”,每个圈按照世系关系来分房。

楼梯间呈螺旋形,便于运输和防御。

3. 土楼的建筑装饰:福建土楼始终追求实用性与艺术性的完美结合。

楼的外表常常精心雕刻着各种精美的图案和浮雕,瓦当也装饰得金碧辉煌。

楼内的墙壁、栏杆等装饰也充满了传统的民间艺术风格和民族文化特色。

三、土楼在中华文化中的价值除了作为一种独特的建筑形态外,福建土楼在中华文化中还有着重要的价值。

1. 社会联结的象征:土楼作为宗族组织形式的住宅,其内部居民大多是同一姓氏或是具有亲属关系的人。

土楼的存在加强了家族内部的凝聚力,保护了传统的家族文化。

2. 文化传承的载体:福建土楼是传统福建民居和建筑工艺的集大成者,承载着丰富的福建民俗文化与历史记忆。

每一座土楼都是一个活的历史博物馆,记录着当地百姓的生活方式、信仰习俗和社会制度,对于后代的文化传承具有重要意义。

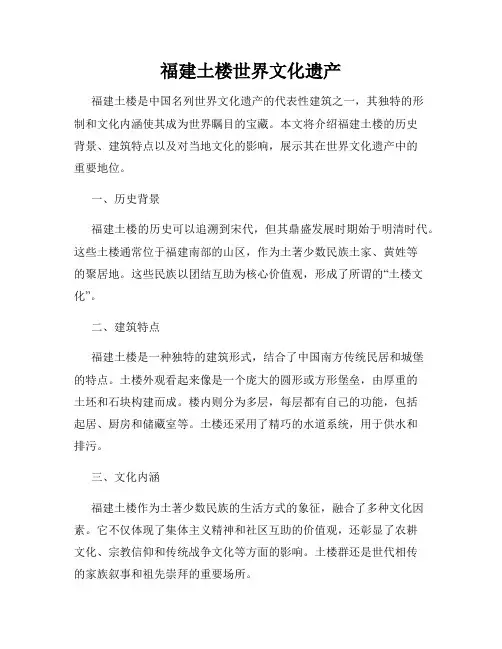

福建土楼世界文化遗产福建土楼是中国名列世界文化遗产的代表性建筑之一,其独特的形制和文化内涵使其成为世界瞩目的宝藏。

本文将介绍福建土楼的历史背景、建筑特点以及对当地文化的影响,展示其在世界文化遗产中的重要地位。

一、历史背景福建土楼的历史可以追溯到宋代,但其鼎盛发展时期始于明清时代。

这些土楼通常位于福建南部的山区,作为土著少数民族土家、黄姓等的聚居地。

这些民族以团结互助为核心价值观,形成了所谓的“土楼文化”。

二、建筑特点福建土楼是一种独特的建筑形式,结合了中国南方传统民居和城堡的特点。

土楼外观看起来像是一个庞大的圆形或方形堡垒,由厚重的土坯和石块构建而成。

楼内则分为多层,每层都有自己的功能,包括起居、厨房和储藏室等。

土楼还采用了精巧的水道系统,用于供水和排污。

三、文化内涵福建土楼作为土著少数民族的生活方式的象征,融合了多种文化因素。

它不仅体现了集体主义精神和社区互助的价值观,还彰显了农耕文化、宗教信仰和传统战争文化等方面的影响。

土楼群还是世代相传的家族叙事和祖先崇拜的重要场所。

四、世界文化遗产的重要地位福建土楼于2008年被联合国教科文组织列为世界文化遗产,成为中国少数民族建筑的杰出代表。

其被列为世界文化遗产的重要意义在于它的建筑风格具有独创性,同时也代表了中国南方少数民族居住区域的历史和文化。

这一荣誉使得福建土楼能够吸引更多的国内外游客,促进当地经济的发展。

五、保护和传承作为世界文化遗产,福建土楼面临着保护和传承的重要任务。

福建政府已经采取了一系列措施来保护这些土楼,包括加强监管和规范建设活动、修复破损的土楼以及推动相关旅游业的发展。

此外,教育和宣传也起到了很大的作用,以促使年轻一代继承并传承土楼的历史和文化。

六、结语福建土楼作为中国重要的世界文化遗产,不仅仅是一种建筑形式,更是一个富有凝聚力和表达力的符号。

它的建筑特点和文化内涵,使其成为中国传统文化中不可或缺的一部分。

通过保护和传承,福建土楼将继续发挥其在促进文化交流和塑造中国国家形象方面的重要作用。

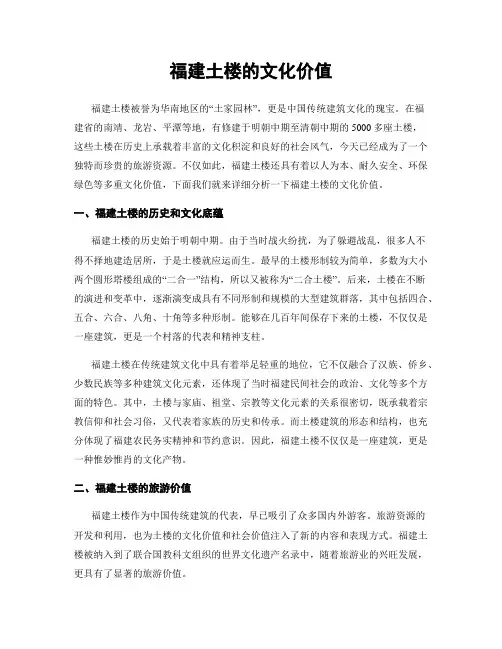

福建土楼的文化价值福建土楼被誉为华南地区的“土家园林”,更是中国传统建筑文化的瑰宝。

在福建省的南靖、龙岩、平潭等地,有修建于明朝中期至清朝中期的5000多座土楼,这些土楼在历史上承载着丰富的文化积淀和良好的社会风气,今天已经成为了一个独特而珍贵的旅游资源。

不仅如此,福建土楼还具有着以人为本、耐久安全、环保绿色等多重文化价值,下面我们就来详细分析一下福建土楼的文化价值。

一、福建土楼的历史和文化底蕴福建土楼的历史始于明朝中期。

由于当时战火纷扰,为了躲避战乱,很多人不得不择地建造居所,于是土楼就应运而生。

最早的土楼形制较为简单,多数为大小两个圆形塔楼组成的“二合一”结构,所以又被称为“二合土楼”。

后来,土楼在不断的演进和变革中,逐渐演变成具有不同形制和规模的大型建筑群落,其中包括四合、五合、六合、八角、十角等多种形制。

能够在几百年间保存下来的土楼,不仅仅是一座建筑,更是一个村落的代表和精神支柱。

福建土楼在传统建筑文化中具有着举足轻重的地位,它不仅融合了汉族、侨乡、少数民族等多种建筑文化元素,还体现了当时福建民间社会的政治、文化等多个方面的特色。

其中,土楼与家庙、祖堂、宗教等文化元素的关系很密切,既承载着宗教信仰和社会习俗,又代表着家族的历史和传承。

而土楼建筑的形态和结构,也充分体现了福建农民务实精神和节约意识。

因此,福建土楼不仅仅是一座建筑,更是一种惟妙惟肖的文化产物。

二、福建土楼的旅游价值福建土楼作为中国传统建筑的代表,早已吸引了众多国内外游客。

旅游资源的开发和利用,也为土楼的文化价值和社会价值注入了新的内容和表现方式。

福建土楼被纳入到了联合国教科文组织的世界文化遗产名录中,随着旅游业的兴旺发展,更具有了显著的旅游价值。

首先,福建土楼是一种无价的文化旅游资源。

许多游客通过欣赏土楼的建筑风格、文化内涵和生活习惯,深入了解了福建的历史、文化和民族特色。

其次,土楼所在的村庄和周边景区也为福建旅游业的发展提供了丰富的资源。

福建土楼的文化意义了解土楼背后的历史与民俗福建土楼的文化意义:了解土楼背后的历史与民俗福建土楼,作为福建省传统建筑的代表,不仅在建筑结构上独具特色,更凝聚了深厚的历史文化和民俗传统。

通过了解土楼背后的历史与民俗,我们可以更好地理解福建土楼的文化意义。

本文将从历史沿革、建筑特点、民俗传统等方面来探讨福建土楼的文化意义。

一、历史沿革福建土楼的历史可以追溯到宋代,而土楼的兴盛始于明清时期。

在当时,福建沿海地区屡遭外侵,土楼成为当地居民抵御敌寇和自然灾害的重要保障。

同时,土楼也成为了族群的象征和凝聚力的体现。

在历史上,土楼的建造往往是由同一姓氏的人共同筹资兴建,体现出家族的凝聚力和集体意识。

二、建筑特点福建土楼的独特建筑特点使其成为了世界文化遗产。

土楼与民居相比,更具有防御性和合理利用土地资源的特点。

土楼的外墙均采用厚实的土砖砌筑,楼内外都没有使用任何钢筋混凝土等建筑材料,但仍然具有很强的抗震抗风能力。

土楼内部设置有多层回廊,方便居民的出行和交流,同时在底层建有厨房、仓库等常用功能空间,上层则是居住空间。

土楼的设计妙在集中居住、生产和防御于一体,体现了福建人民对土地的珍视和智慧的运用。

三、民俗传统土楼不仅是福建人民居住的场所,更是他们重要的文化载体之一。

在土楼中,人们代代相传的民俗习俗流传至今。

例如,农历正月的饮茶宴、端午节的划龙舟、中秋节的赏月活动等,都是福建土楼的独特民俗文化。

除此之外,土楼中的宴客、迎亲、送丧等礼仪也非常独特,每一道程序都有着深厚的寓意和象征意义。

这些民俗传统的延续不仅凝聚了土楼居民之间的感情,更是福建传统文化的重要组成部分。

福建土楼的文化意义,不仅表现在建筑艺术上,更体现在历史和民俗传统中。

土楼不仅是一种建筑形式,更是福建人民智慧的结晶,是历史的见证和文化的传承。

通过了解土楼背后的历史与民俗,我们更能深入地理解土楼的意义,并将其传承下去。

在今天,福建土楼已经成为了旅游景点和文化遗产,吸引了国内外的游客。

世界遗产福建土楼

福建土楼是中国南方特有的建筑群体,以其独特的造型和丰富的历史文化内涵而享有盛誉。

本文将从福建土楼的历史背景、建筑特点以及文化意义三个方面进行论述。

一、福建土楼的历史背景

福建土楼,又称土坯楼或土库楼,是指福建省南部山区的一种古老民居建筑形式。

它的形成主要是为了应对战乱和盗匪的侵袭,起源可以追溯到宋朝。

随着时间的推移,土楼逐渐形成了独特的建筑风格,并且在清朝时达到了鼎盛时期。

二、福建土楼的建筑特点

福建土楼以其特殊的建筑风格而闻名于世。

首先,土楼通常由花岗岩和石灰土等材料建造而成,结构坚固耐久。

其次,土楼多以圆形或方形为主,高达四至五层,层数多达几十层。

每层楼都设有门窗,便于居民进出。

此外,土楼的内部还设有防御工事,如弓箭洞和密集的楼梯,以便应对外敌的进攻。

三、福建土楼的文化意义

福建土楼不仅仅是一种建筑形式,更是传统文化的象征。

首先,土楼是华夏文明与闽南文化的结晶,承载着丰富的历史和文化内涵。

其次,土楼里的居民生活方式和社会关系也展现了独特的福建民俗和传统价值观。

最后,福建土楼被联合国教科文组织列为世界遗产,彰显了其在世界文化遗产保护中的重要地位。

总结起来,福建土楼是福建山区独特的建筑群体,凭借其丰富的历史文化内涵和独特的建筑风格而备受瞩目。

福建土楼的历史背景、建筑特点以及文化意义的介绍,使我们更加了解和欣赏这一世界遗产的瑰宝。

未来,我们应积极保护和传承福建土楼的独特文化,在世界范围内促进文化交流和传统文化的传播。

福建土楼的历史价值与文化内涵福建土楼是中国福建地区一种非常有特色的民居建筑,它不仅具有独特的历史价值,还有着深厚的文化内涵。

在福建,土楼被称为“楼房”,形状一般为圆形或方形,由土、石、木料等建造而成,能够很好的抵御台风和地震,被誉为中国传统民居建筑中的瑰宝。

福建土楼建造时间早在公元1000年左右,为了抵御当时的侵略者,在福建东北部开辟了许多山区来居住和生存。

而土楼是晚明时期出现的,这也是传统建筑文化的高峰之一。

当时的土楼是由福建人自主设计和建造,既能居住,又具备很强的防御能力。

现在,福建土楼以其固若金汤的防御能力、独特的建筑风格和绚丽多彩的文化内涵,成为了世界文化遗产。

土楼的外形是沉而不沉,大约有3-5层高,多由圆形或方形楼干组成,楼内有多种功能区域,包括男女厕所、饭厅、厨房、客厅、居住区和商铺。

土楼的设计非常讲究,整个楼体被分为不同的功能区域,方便了日常生活。

比如:居住区配上了一些木板分割,可以保护隐私,增强了居民的安全感。

另外,土楼还采用了双重门锁,进入楼内需要通过两扇门,起到了很好的防盗和防贼的作用。

在居住区内还有一个大大的天花板,上面开着窗户,充分利用了自然光和空气,而不仅仅依赖人工照明和通风。

这样一来,居住环境也得到了很好的改善,人们需要的不仅仅是一个舒适的居住环境,还期望得到更多的生活品质。

从文化内涵来看,福建土楼不仅仅是民居,它深厚的文化内涵让它成为了一幅大型的人民生活画卷。

福建土楼有着丰富的文化内涵,反映了中国传统文化的深厚底蕴和福建民俗文化的独特魅力。

首先,土楼的建筑风格与独特的形状,让它成为福建传统建筑的代表。

土楼采用的是传统的中国封闭式建筑形式,楼内有菱角和凸角,非常有中国民居建筑的特色,同时还融合了众多的西方元素,如螺旋楼梯、长廊走廊和烤炉等。

另外,土楼的城门、山门、墓碑、神像、广场、道观等都是福建当地民俗文化不可分割的组成部分。

其次,福建土楼的文化价值还体现在它的传承上。

闽南风情漳州土楼漳州土楼,又称客家土楼,是建筑在中国福建省漳州市周边地区的一种独特建筑形式。

这些土楼通常由土坯、石块、木材等自然材料构成,外形宏伟庄重。

漳州土楼以其独特的建筑风格和浓厚的闽南风情而闻名于世。

本文将深入探讨闽南风情漳州土楼的历史渊源、建筑特点和文化价值。

一、历史渊源漳州土楼起源于明代,经过多个世纪的发展演变,逐渐成为闽南地区独有的建筑形式。

这些土楼最初是由外出闽南打工的客家人建造的,用以提供住宿和自卫防御的功能。

在长期的历史进程中,漳州土楼逐渐形成了独特的建筑风格,并融入了当地的文化和传统。

二、建筑特点漳州土楼的建筑特点可以总结为以下几个方面:1. 外形独特:漳州土楼采用多边形或圆形平面布局,外观宏伟庄重。

它们常常由多层建筑组成,层层迭起,高大而壮观。

2. 结构牢固:土楼采用石块和土坯混合建造,外墙厚实,结构稳定。

这种建筑材料的选择使得土楼能够在地震和台风等自然灾害中保持相对的安全。

3. 窗户特殊:土楼的窗户设计独特,常常呈圆形或扇形,窗户数量众多。

这不仅为土楼内部提供了充足的光线,还增添了建筑的装饰美感。

4. 多功能:土楼内部的功能区分明确,通常包括住宅区、厨房区、兵工区等。

土楼不仅可以作为居住场所,还可以作为集体活动和宗族聚会的场所。

三、文化价值闽南风情漳州土楼作为福建漳州地区的文化象征,具有重要的历史和文化价值。

首先,漳州土楼见证了闽南地区的历史变迁和客家人的迁徙历程。

这些土楼记录着当时客家人的生活方式、社会结构和精神信仰,是客家文化的重要组成部分。

其次,漳州土楼凝聚了当地古代建筑技术和智慧,展示了传统建筑在自然灾害中的抵御能力。

这对于今天的建筑学研究和设计提供了宝贵的经验和借鉴。

最后,漳州土楼作为一种独特的建筑形式,在国内外都享有盛誉。

它们吸引了大量游客前来观光和参观,对于促进当地旅游业的发展和经济繁荣起到了积极的推动作用。

综上所述,闽南风情漳州土楼作为一种独特的建筑形式,具有重要的历史和文化价值。

福建龙岩永定土楼文化一、历史溯源福建土楼的形成与历史上中原汉人几次著名大迁徙相关。

西晋永嘉年间,即公元4世纪,北方战祸频繁,天灾肆虐,当地民众大举南迁,拉开了千百年来中原汉人不断举族迁徙入闽的序幕。

进入闽南的中原移民与当地居民相互融合,形成了以闽南话为特征的福佬民系。

辗转迁徙后经江西赣州进入闽西山区的中原汉人则构成福建另一支重要民系——以客家话为特征的客家民系。

福建土楼所在的闽西南山区,正是福佬与客家民系的交汇处,地势险峻,人烟稀少,一度野兽出没,盗匪四起。

聚族而居既是根深蒂固的中原儒家传统观念要求,更是聚集力量、共御外敌的现实需要使然。

福建土楼依山就势,布局合理,吸收了中国传统建筑规划的“风水”理念,适应聚族而居的生活和防御的要求,巧妙地利用了山间狭小的平地和当地的生土、木材、鹅卵石等建筑材料,是一种自成体系,具有节约、坚固、防御性强特点,又极富美感的生土高层建筑类型。

这些独一无二的山区民居建筑,将源远流长的生土夯筑技术推向极致。

从西晋时期起,部分中原汉人为逃避战乱、洪荒先后五次逐渐南迁到现在的闽粤赣交界山区,孕育了一支汉民族中充满活力的民系——客家。

永定则成了纯客家县。

起先,他们沿用中原古老的生土建筑技术,利用当地竹、木、泥、石等原料,从建造简便的木屋土屋发展到泥墙瓦顶的土楼。

为聚族而居,又逐步建成系统成熟的大型多层生土建筑。

清康熙、乾隆年间,永定广种烟草,被称为“烟魁”的条丝烟大发展,畅销大江南北、南洋各地,大批烟商大发其财,又因重视教育,培养人才,仕官辈出,使永定的豪门富翁和部分民众有了大兴土木、建造规模宏伟的土楼的政治地位和经济基础,永定客家土楼建筑出现了其他客家地区望尘莫及的鼎盛时期。

这些高大土楼因取材方便,在技术和功能上臻于完善,在造型上有高度审美价值,而辐射周边客家地区。

永定土楼作为客家土楼中最优秀的作品有极其深刻的文化内涵,全面展示了客家文化。

在永定区域内现存有23000多座土楼,建于清朝以前的8000多座,被誉为“福建土楼之都”。

福建土楼文化价值介绍作为中国独特的传统建筑形式之一,福建土楼以其独特的外观和深厚的文化内涵而闻名于世。

福建土楼分布在福建省南部的山区,是福建省特有的民居建筑,被誉为世界建筑史上的奇迹。

这些土楼建筑多建于明清时期,是福建省独特的传统建筑形式,代表了古代中国建筑的杰出成就,具有极高的历史和文化价值。

福建土楼是一种特殊的多层圆形或方形建筑,外墙由特制的黏土和稻草混合而成,坚固耐用,具有很强的防御能力。

土楼内部结构设计精巧,楼上楼下相互独立,每层楼都有自己的厨房、卧室、客厅和卫生间,生活设施齐全。

土楼采用的木质结构非常坚固,可以抵御地震和台风等自然灾害,因此在当地人们口中被誉为“不倒的建筑”。

福建土楼不仅具有优秀的建筑技术,更重要的是它体现了中国传统文化的精髓。

土楼建筑融合了汉、满、藏、壮等少数民族的建筑风格,展现了中国传统文化的多样性和包容性。

土楼内部装饰精美,雕梁画栋,反映了古代中国人民对美好生活的向往和追求。

此外,土楼是中国传统家族生活的载体,代表了中国传统家庭观念和封建礼教,体现了尊老爱幼、和睦相处的价值观念。

福建土楼还承载着丰富的历史文化内涵。

土楼建筑保存完好,是中国古代建筑的珍贵遗产,对研究中国古代建筑和民俗风情具有重要意义。

土楼所在地区是中国历史上重要的军事要塞和商业重镇,土楼见证了当地历史的变迁和发展,是中国历史文化的重要见证。

福建土楼不仅是中国独特的传统建筑形式,更是中国传统文化的重要载体和象征。

它代表了古代中国建筑的杰出成就,具有极高的历史和文化价值,是中国乃至世界建筑史上的瑰宝。

我们应该倍加珍惜福建土楼这一宝贵的文化遗产,传承和弘扬其优秀传统,让后人继续领略其独特魅力。