《教学分析》-暴雨径流计算

- 格式:ppt

- 大小:4.74 MB

- 文档页数:21

降雨量径流量计算公式降雨量和径流量可是个挺有意思的话题,咱们先来说说降雨量。

降雨量呢,简单说就是在一定时间内落到地面上的雨水的深度。

这就好比天上像是有个巨大的水龙头,哗啦啦地往下倒水,而我们要算一算到底倒了多少水到地上。

那径流量又是啥呢?它指的是在一定时段内通过河流某一断面的水量。

比如说一条河,在一段时间内流过的水的多少就是径流量。

要计算降雨量,常用的公式是:降雨量(mm)= 雨量筒中雨水的深度(mm)。

听起来好像挺简单,但实际测量可没那么容易。

想象一下,下雨天,我们拿着雨量筒放在外面,眼巴巴地等着雨水落进去。

有时候风一吹,雨水可能就飘到别的地方去了,或者雨量筒放的位置不太对,得到的数据就不准确啦。

再来说说径流量的计算。

常见的公式有:径流量 = 过水断面面积 ×流速 ×时间。

这就像是在算一条河在一段时间内运输了多少“货物”(水)。

不过要准确测量过水断面面积和流速也不是一件轻松的事儿。

我记得有一次,我们去一个小山区考察水情。

那天下着小雨,我们带着各种测量工具,想要弄清楚当地的降雨量和径流量。

我们把雨量筒小心翼翼地放在空旷的地方,还得时刻盯着,怕有什么东西干扰了测量。

到了测量河流径流量的时候,更是费了好大的劲。

有人拿着流速仪在河边小心翼翼地测量,生怕一不小心掉进水里,还有人在计算过水断面面积,忙得不亦乐乎。

经过一番努力,我们终于得到了数据。

可是在计算的时候发现,因为一些小小的误差,结果和预期的不太一样。

这让我们深刻体会到,哪怕是一点点的偏差,在计算降雨量和径流量时都可能带来很大的影响。

在实际应用中,降雨量和径流量的计算可重要啦。

比如说在水利工程设计中,要根据降雨量来规划水库的容量,要是算少了,水库可能装不下雨水,造成洪涝灾害;算多了,又浪费资源。

径流量的计算能帮助我们了解河流的水情,合理安排水资源的利用。

而且,对于城市的排水系统设计,降雨量的计算也是关键。

要是算少了,下大雨的时候,街道可能就变成“小河”啦,给大家的出行带来很大的不便。

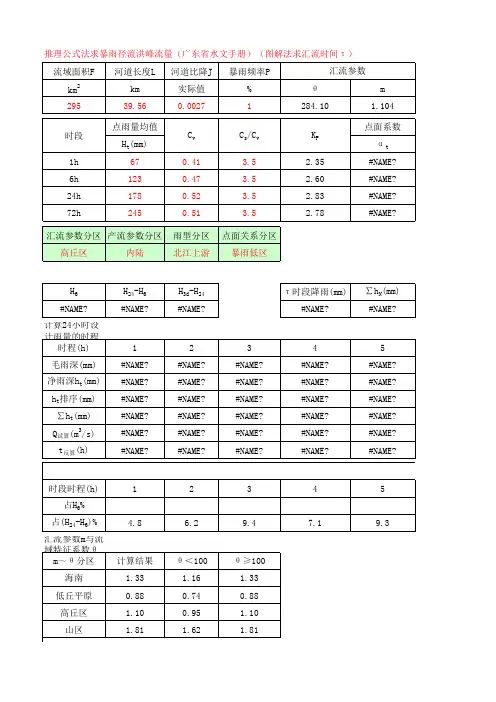

暴雨流量计算方法和步骤谭炳炎汇编二○○八年四月于成都详细计算方法和步骤如下(泥石流河沟汇流特点:全面汇流; <t c;)1、F 全面汇流,从地形图上量取;f 部分汇流,即形成洪峰流量的部分面积,调查确定后从地形图上量取;2、L 从地形图上量取;(分水岭至出口计算断面处的主沟长度)3、J 主河沟平均坡降;(实测或地形图上量取)J = {(Z0+Z1)·し1+(Z1+Z2)·し2+……(Z n-1+Zn)·しn-2Z0·L}/L2当Z0 =0时,上式变为:J = {Z1·し1+(Z1+Z2)·し2+……(Z n-1+Zn)·しn}/L2fa3-1、J1/3 ;计算3-2、J1/4;计算4、H24 年均最大24小时雨量(mm);查等值线图或采用当地资料;5、Cv 、Cs :Cv---变差系数(反映各次值与多年平均值的相对大小)Cs----偏差系数(反映各次值的偏差情况);与当地的地理位置、降雨、地形、地貌、植被及汇水面积等因素有关。

一般地区:Cs=3.5 Cv 梅雨期:Cs=3~4 Cv台风期:Cs=2~3. CvCv>0.6的地区:Cs≒3.0 Cv Cv<0.45的地区:Cs≒4.0Cv Cv24 最大24小时暴雨变差系数,查等值线图或采用当地资料;6、Kp 查皮尔逊Ⅲ型典线的模比系数表;7、H24p 设计频率p的最大24小时雨量(mm);H24p=Kp·H248、n值暴雨强度衰减指数;其分界点为一小时,n取值通常按下列二位小数取值:0.3、0.35、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、当t<1小时:取n=n1;查图或采用当地资料;多数情况都处于24>t>1小时这一状况:取n=n2;求法:(1):查图(!)(2):采用当地资料;1)、四川省水文手册计算方法:手册给出了:10分钟、1小时、6小时、24小时、1日、3日、7日、和可能最大24小时等最大时段的暴雨和Cv等值线图、皮尔逊Ⅲ型典线的模比系数Kp表供naan 查用。

暴雨流量计算方法和步骤谭炳炎汇编二○○八年四月于成都详细计算方法和步骤如下(泥石流河沟汇流特点:全面汇流; <t c;)1、F 全面汇流,从地形图上量取;f 部分汇流,即形成洪峰流量的部分面积,调查确定后从地形图上量取;2、L 从地形图上量取;(分水岭至出口计算断面处的主沟长度)3、J 主河沟平均坡降;(实测或地形图上量取)J = {(Z0+Z1)·し1+(Z1+Z2)·し2+……(Z n-1+Zn)·しn-2Z0·L}/L2当Z0 =0时,上式变为:J = {Z1·し1+(Z1+Z2)·し2+……(Z n-1+Zn)·しn}/L2fa3-1、J1/3 ;计算3-2、J1/4;计算4、H24 年均最大24小时雨量(mm);查等值线图或采用当地资料;5、Cv 、Cs :Cv---变差系数(反映各次值与多年平均值的相对大小)Cs----偏差系数(反映各次值的偏差情况);与当地的地理位置、降雨、地形、地貌、植被及汇水面积等因素有关。

一般地区:Cs=3.5 Cv 梅雨期:Cs=3~4 Cv台风期:Cs=2~3. CvCv>0.6的地区:Cs≒3.0 Cv Cv<0.45的地区:Cs≒4.0Cv Cv24 最大24小时暴雨变差系数,查等值线图或采用当地资料;6、Kp 查皮尔逊Ⅲ型典线的模比系数表;7、H24p 设计频率p的最大24小时雨量(mm);H24p=Kp·H248、n值暴雨强度衰减指数;其分界点为一小时,n取值通常按下列二位小数取值:0.3、0.35、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、当t<1小时:取n=n1;查图或采用当地资料;多数情况都处于24>t>1小时这一状况:取n=n2;求法:(1):查图(!)(2):采用当地资料;1)、四川省水文手册计算方法:手册给出了:10分钟、1小时、6小时、24小时、1日、3日、7日、和可能最大24小时等最大时段的暴雨和Cv等值线图、皮尔逊Ⅲ型典线的模比系数Kp表供naan 查用。

暴雨流量计算方法和步骤谭炳炎汇编二OO八年四月于成都详细计算方法和步骤如下(泥石流河沟汇流特点:全面汇流;<t c.)1、 F 全面汇流,从地形图上量取;f 部分汇流,即形成洪峰流量的部分面积,调查确定后从地形图上量取;2、L 从地形图上量取;(分水岭至出口计算断面处的主沟长度)3、J 主河沟平均坡降;(实测或地形图上量取)J = { (Z +Z )・U +(Z +Z ) «L + ............................... (Z +Zn) «L 一2Z ・L}/0 1 1 12 2 n-1 n 0L2当Z0 =0时,上式变为:J= {Z «L +(Z +Z ) «L +……(Z +Zn) -L }/L2fa 1 . _ 1 1 2 2 n-1 n3-1、J1/3 .计算3-2、J1/4 ;计算4、H24 年均最大24小时雨量(mm);查等值线图或采用当地资料;5、C v、Cs : Cv ------ 变差系数(反映各次值与多年平均值的相对大小)Cs----偏差系数(反映各次值的偏差情况);与当地的地理位置、降雨、地形、地貌、植被及汇水面积等因素有关。

一般地区:Cs=3.5 Cv 梅雨期:Cs=3〜4 Cv台风期:Cs=2〜3. CvCv>0.6 的地区:Cs芸3.0 Cv Cv<0.45 的地区:CsW4.0CvCv〃最大24小时暴雨变差系数,查等值线图或采用当地资料;6、K p 24查皮尔逊III型典线的模比系数表;7、以设计频率p的最大24小时雨量(mm);H =Kp - ^8、n2崔暴雨强度衰减指数;其分界点为一小时:n取值箍常按下列二位小数取值:0.3、0.35、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、当t<1小时:取n=n ;查图或采用当地资料;多数情况都处于24>t>11小时这一状况:取n=n ;2求法:(1):查图(!)(2):采用当地资料;1)、四川省水文手册计算方法:手册给出了:10分钟、1小时、6小时、24小时、1日、3日、7日、和可能最大24小时等最大时段的暴雨和Cv等值线图、皮尔逊III型典线的模比系数Kp表供naan查用。

福建省推理公式计算设计洪水手册一、基本公式:推理公式是无资料地区由暴雨推求洪水比较常用的方法,我省中小型水利工程设计洪水的计算也通常采用这种方法(一般在流域面积200km 2以下采用)。

它是假定汇流时间内降雨强度是均匀,并将汇形面积曲线概化为矩形,导出如下计算公式:当τ≥c t 时,即全面汇流情况下,F R Q m ττ278.0= (1)当τ<c t 时,即部分汇流情况下,F R F tc R Q tctc tc m τ278.0278.0==……..(2) 式中:m Q 为地表净峰流量(m 3/s ),F 为流域面积(km 2),tc F 为成峰的产流面积(即与tc 相应的部份面积中最大的一块,km 2);τ为流域汇流历时(小时);tc 为地表产流历时(小时);τR 为汇流历时内的最大地表净雨量(毫米);tc R 为产流历时内的地表净雨量(毫米);0.278为换算系数。

二、设计暴雨的计算 1、查图法计算设计暴雨(1)查算设计流域各种历时的暴雨参数:根据设计流域所在地点,应用年最大各种历时的降雨量均值等值线图和变差系数等值线图,按地理内插法读取流域中心点的暴雨参数值,如果流域内有两条以上等值线通过,可按面积加权法计算。

(2)计算设计频率的各种历时降雨量:根据上步查算的各种历时降雨量的变差系数Cv 值,从皮尔逊Ⅲ型曲线的模比系数K P 值表中(Cs/Cv=3.5)分别读取设计频率P 的K P 值,乘以相应的历时降雨量均值即得。

(3)计算各种历时的面雨量:根据设计流域的面积和降雨历时,查读暴雨点面关系表(附表1),得暴雨点面折算系数α,乘以相应的点雨量即得(流域面积在10km 2以下直接采用点雨量,不打折扣)。

(4)推求设计雨量的时程分配:把上面所求的设计降雨量代入24小时(或三天)的设计雨型表(附表3),即得设计雨量的时程分配。

(5)设计净雨的计算:24小时的设计雨量不扣损,直接用设计雨量过程作为设计净雨过程。

暴雨流量计算方法和步骤引言:暴雨流量是指暴雨期间单位时间内过一定涵容量的断面的径流量,是城市洪水灾害预测和防治中的重要参数。

暴雨流量计算是根据大气环流、降水形态、降水量、地表特征等因素,通过数学模型计算得出的。

本文将介绍暴雨流量计算的常用方法和步骤。

一、暴雨流量计算方法:1.单位线法:即根据不同暴雨频率及其历时,通过单位线方法揭示暴雨过程的时空分布规律和径流量的关系,然后通过设计频率的单位线乘以实际暴雨过程历时,即可计算出暴雨流量。

2.单位面积法:即根据暴雨产流过程的特点,将流域划分为一系列面积大小相等的单元,利用每个单元上的降雨量与径流量的关系,计算得到整个流域的暴雨流量。

3.经验公式法:通过历史洪水事件的统计数据和实测数据,寻找暴雨降雨量与洪水流量之间的经验公式,根据给定的暴雨降雨量,通过经验公式计算得出暴雨流量。

4.数学模型法:利用物理方程或统计模型等,通过观测数据拟合出洪水流量与降雨量之间的关系。

这种方法通常需要大量的观测数据和计算资源。

二、暴雨流量计算步骤:根据上述方法,暴雨流量计算通常包括以下步骤:1.收集数据:收集相关的气象数据、地形数据和水文数据等。

包括年降水量、暴雨频率、区域降水特征,流域面积、地形起伏以及土壤类型等信息。

2.预处理数据:对收集到的数据进行预处理和分析。

包括数据清洗、数据间的关系分析和处理,排除异常数据等。

3.选择计算方法:根据实际情况和相关要求,选择合适的计算方法。

比如单位线法适用于较大流域和流域面积分布均匀的情况,而单位面积法适用于小流域和流域面积分布不均匀的情况。

4.暴雨径流计算:根据选择的计算方法,进行暴雨径流计算。

如单位线法中,计算每个历时区间的单位线,再与实际降雨过程相乘得出单位线过程的流量,再将不同历时的单位线流量相加得到总的暴雨流量。

5.结果分析:对计算得到的暴雨流量进行分析和评估。

包括计算结果的合理性检验、灵敏性分析、计算误差的评估等。

6.结果应用:根据分析结果,对洪水防治、规划设计等工程提出建议和措施。

角的比较与运算同步练习练习1、如图所示:(1)∠COD=-,或-。

(2)如果∠AOB=∠COD,则∠AOC与∠BOD的大小关系如何?2、如图所示:∠1:∠2:∠3:∠4=1:2:3:4,求∠1、∠2、∠3、∠4的度数?3、已知一条直线OA,若从点O再引两条射线OB和OC,使角AOB为60度,角BOC为20度,求角AOC 的度数。

4、如图,已知:∠BOC=2∠AOB,OD平分∠AOC,∠BOD=140求:∠AOB的度数。

C D BO A5.如图,OB是∠AOC的平分线,OD是∠COE的平分线。

(1)若∠AOC=800 ,求∠BOC的度数;(2)若∠AOC=800 ,∠COE=500,求∠BOD的度数。

E D C BOA∠AOB=390,∠BOC=210,则∠AOC的度数是多少?为什么?1.互补的两个角可以都是()2.如图,OC是平角∠AOB的平分线,OD、OE分别是∠AOC和∠BOC的平分线,图中和∠COD互余的角有()个。

A.1B.2 CD C EA O B3.如图,∠AOC=∠BOD=900,∠AOB=620,求∠COD的度数。

D C BO A4.6点30分,时针和分针的夹角为。

∠A与∠B都是锐角,∠A的补角是∠A的余角的3倍,∠B的补角比∠A的余角的3倍大240,求∠A、∠B 的度数.课堂练习请使用量角器、刻度尺画出下列点的位置。

(1)点A在点O的北偏东300的方向上,离点O的距离为3cm。

(2)点B在点O的南偏西600的方向上,离点O的距离为4cm。

(3)点C在点O的西北方向上,同时在点B的正北方向上。

( 4 ) 如图,若已知∠1+∠2=900,∠2+∠3=900,问∠1和∠3是什么关系?为什么?若∠2和∠4相等,则∠1和∠4要满足什么关系?为什么?(5)如图,O 是直线AB 上一点,∠AOB=∠FOD=900,OB 平分∠COD,图中与∠DOE 互余的角有哪些?与∠DOE 互补的角有哪些? A 1 2 3 4 B C C A BDEF O。

铁路桥涵暴雨径流计算探讨1.概述我国幅员辽阔、河川纵横,铁路设计中桥涵孔径的拟定是否合理,可否保证构筑物的过水功能要求和结构安全,关系到铁路是否免受水害,和运营安全。

小流域暴雨径流是确定桥涵规模孔径的主要依据,既有的铁路部门暴雨径流计算经过时间和洪水考验,逐渐地形成了适合我国不同地区的计算公式,但由于各地区地形地貌与气候复杂多样,需要结合大量的暴雨和径流实测资料进行验证,保证计算公式的适用性和准确性。

2.小流域暴雨径流计算方法2.1形态法首先,调查历史水位发生的年份及历史洪水位,确定洪水的经验频率,了解洪水发生时的情况。

为保证资料的可靠性,一方面深入现场调查取证,另一方面收集相关水文资料验证。

现场找到并详细询问当地老百姓,根据他们的可靠记忆,综合确定出较为可靠的历史洪水位点的平面位置和高程。

其次,现场选取有可靠洪迹点的至少两个断面,进行计算并复核。

断面尽量选择河道顺直,水流顺畅,河滩窄,无河汊及支流汇入,河底冲淤变化小,无深潭回水的稳定河段地区进行测量计算。

在确定洪水比降时尽量采用历史洪水位的走向线并参考水底线和常水位线综合确定分析,因为在天然河槽中,洪水并不一定符合恒定均匀流的条件,水面比降随水位的变化而变化。

然后,整理外业的资料划分河槽并确定各项参数,根据河流的水文断面和坡度计算出在这一水位时的流量,并根据洪水发生的年份确定该水位重现期。

利用本地区的偏差系数()、变异系数()两者之间的关系和两次不同重现期流量推求设计流量换算系数值,来推求百年流量。

2.2地区经验公式法2.3铁道第四勘察设计院法2.4铁道第二院勘察设计院法3.小流域暴雨径流验证计算及结果分析根据工程所在地点的暴雨径流计算公式、铁四院法、鐵二院法计算出的流量分别与用形态法推算出的流量进行比较分析,来确定工程所在地区的小流域暴雨径流计算方法与有关参数的取值是否合适。

验证典型工点选择:在区间范围内选择代表性的河沟进行验证,要求交叉点河沟水文断面稳定,河道顺直,水流通畅,河底冲淤变化小并有可靠洪基点及现场详细调查资料以保证形态法的准确性,来作为可靠的径流验证依据。

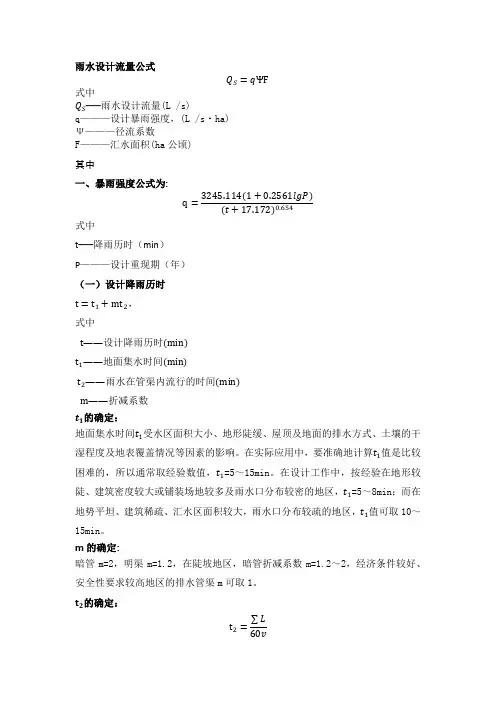

雨水设计流量公式Q S=qΨF 式中Q S———雨水设计流量(L /s)q———设计暴雨强度,(L /s・ha) Ψ———径流系数F———汇水面积(ha公顷)其中一、暴雨强度公式为:q=3245.114(1+0.2561lgP) (t+17.172)0.654式中t———降雨历时(min)P———设计重现期(年)(一)设计降雨历时t=t1+mt2,式中t——设计降雨历时(min)t1——地面集水时间(min)t2——雨水在管渠内流行的时间(min)m——折减系数t1的确定:地面集水时间t1受水区面积大小、地形陡缓、屋顶及地面的排水方式、土壤的干湿程度及地表覆盖情况等因素的影响。

在实际应用中,要准确地计算t1值是比较困难的,所以通常取经验数值,t1=5~15min。

在设计工作中,按经验在地形较陡、建筑密度较大或铺装场地较多及雨水口分布较密的地区,t1=5~8min;而在地势平坦、建筑稀疏、汇水区面积较大,雨水口分布较疏的地区,t1值可取10~15min。

m的确定:暗管m=2,明渠m=1.2,在陡坡地区,暗管折减系数m=1.2~2,经济条件较好、安全性要求较高地区的排水管渠m可取1。

t2的确定:t2=∑L 60v式中t2——雨水在管渠内流行时间(min)L——各管段的长度(m)v——各管段满流时的水流强度(m/s)v的确定:v=1n∙R23∙I12式中v——流速(m/s)R——水力半径(m) I——水利坡度n——粗糙系数R确定:R=A XA——输水断面的过流面积(m2)X——接触的输水管道边长(即湿周)(m)n的确定:(二)设计重现期(P)P的确定:《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第3.2.4 条原规定:雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。

同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。

重现期一般采用0.5~3年,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般采用3~5年,并应与道路设计协调。

雨水流量公式详解(含计算过程及结果)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1雨水设计流量公式式中———雨水设计流量(L /s)q———设计暴雨强度,(L /sha)Ψ———径流系数F———汇水面积(ha公顷)其中一、暴雨强度公式为:式中t———降雨历时(min)P———设计重现期(年)(一)设计降雨历时,式中t——设计降雨历时(min)——地面集水时间(min)——雨水在管渠内流行的时间(min)m——折减系数的确定:地面集水时间受水区面积大小、地形陡缓、屋顶及地面的排水方式、土壤的干湿程度及地表覆盖情况等因素的影响。

在实际应用中,要准确地计算值是比较困难的,所以通常取经验数值,=5~15min。

在设计工作中,按经验在地形较陡、建筑密度较大或铺装场地较多及雨水口分布较密的地区,=5~8min;而在地势平坦、建筑稀疏、汇水区面积较大,雨水口分布较疏的地区,值可取10~15min。

m的确定:暗管m=2,明渠m=,在陡坡地区,暗管折减系数m=~2,经济条件较好、安全性要求较高地区的排水管渠m可取1。

的确定:式中——雨水在管渠内流行时间(min)L——各管段的长度(m)v——各管段满流时的水流强度(m/s)v的确定:式中v——流速(m/s)R——水力半径(m)I——水利坡度n——粗糙系数R确定:A——输水断面的过流面积(X——接触的输水管道边长(即湿周)(m)n的确定:(二)设计重现期(P)P的确定:《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第条原规定:雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。

同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。

重现期一般采用~3年,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般采用3~5年,并应与道路设计协调。

特别重要地区和次要地区可酌情增减。

二、汇水系数的确定(Ψ)汇水面积通常是由各种性质的地面覆盖组成的,随着它们占有的面积比例变化,Ψ的值也各异。

2、设计暴雨推求依据良田站控制小流域的特点,本次计算区域设计面降雨首先采用区域综合法计算面设计暴雨量,然后依据暴雨公式计算短历时设计降雨量,并选取典型暴雨同频率放大推求设计暴雨过程。

1. 区域降雨资料检验为推求该区域设计面降雨量,选取吉安、桑庄、寨头与峡江四站降雨检验该区降雨是否选同一总体。

选择四站1957~80年数据(74年出现极值暴雨,不参加检验),对各站数据取自然对数,对转换后数据进行均值与方差检验,各站转换后系列的均值及方差见表2-1。

表2-1 吉安、桑庄、寨头与峡江站最大一日降雨资料取对数转换后的均值与方差项目P吉安P峡江P桑庄P寨头均值X 4.562 4.453 4.519 4.482样本方差0.0980.0970.1460.0711)均值检验选取均值差异最大的吉安站(X 1 )和峡江站(X2)两站进行检验。

假设H : X1 = X2构造统计变量:取α=0.10,查得|tα/2|=1.68>|t|,接受假设H,即可认为吉安、桑庄、寨头与峡江站均值相等。

2)方差检验选取方差差异最大的桑庄站(S1)和寨头站(S2)两站进行检验。

假设H : S 1 = S 2构造统计变量:取α=0.10,查得F1=2.05,F2=0.49。

可认为F2<F<F1,即认为吉安、桑庄、寨头与峡江站方差相等。

综上所述,可认为区域降雨资料来自同一总体,可以进行综合。

2. 频率分析与设计雨量计算对良田站临近区域进行频率分析,分析区域降雨统计参数。

1) 峡江站选取峡江站1953~80年年最大一日降雨数据排频计算,计算时考虑良田站历史(N=80)洪水,将其移植至峡江站进行分析。

由产流模型分析该区域平均稳定下渗率u=4.1mm/h,可计算出地下径流深Rg=4.1*tc。

则直接径流Rs=Xtc-Rg-I,取I=0,得Rs=Xtc-Rg。

根据暴雨公式,即可代换求得直接径流深。

考虑八省一院公式对历史洪峰进行演算,可求得对应一日暴雨量为336.1mm。

径流计算公式径流是指降雨及冰雪融水在重力作用下沿地表或地下流动的水流。

在水文学中,准确计算径流对于水资源管理、水利工程设计等方面都具有极其重要的意义。

那咱就来好好唠唠径流计算公式这回事儿。

我记得有一次去一个山区考察水利情况。

那地方风景倒是挺美的,可就是水资源的管理让人头疼。

当地的农民们眼巴巴地盼着能有个科学合理的水利规划,让他们的庄稼能喝饱水,有个好收成。

咱先来说说常用的径流计算公式之一——经验公式法。

这就好比是个“土法子”,但有时候还挺管用。

经验公式一般是根据大量的实测数据统计分析得出的。

比如说,有个公式会考虑降雨量、流域面积这些因素。

就像你做一道数学题,把这些数字往公式里一套,就能算出个大概的径流量。

再说说推理公式法。

这个方法就稍微复杂点啦,得考虑更多的参数,像流域的形状、坡度,还有土壤的类型等等。

想象一下,一个流域就像是一个大盆子,这些参数就是决定这个盆子能装多少水、水流出去有多快的关键因素。

还有一种叫单位线法。

这就像是给径流画了个“时间表”。

通过分析之前的降雨和径流过程,得出一条反映流域汇流特性的单位线。

然后呢,根据新的降雨情况,就能用这条单位线来推算出径流的变化过程。

在实际应用中,选择合适的径流计算公式可不是一件轻松的事儿。

就像给病人开药,得对症下药。

如果流域的特点不清楚,参数估计不准确,那算出来的径流量可能就差之千里。

就拿我考察的那个山区来说,一开始,当地用的计算方法不太对,结果规划的灌溉渠道总是不够水,庄稼都蔫蔫的。

后来经过仔细的调研和分析,重新选择了合适的径流计算公式,调整了水利设施,情况才慢慢好起来。

总之啊,径流计算公式就像是水利世界里的“神奇密码”,掌握好了,就能让水资源得到合理的利用,让我们的生活更加美好。

可别小看这些公式,它们背后可是凝聚着无数水文学家的智慧和努力呢!。