有关竹的非物质文化遗产的情况

- 格式:doc

- 大小:67.00 KB

- 文档页数:10

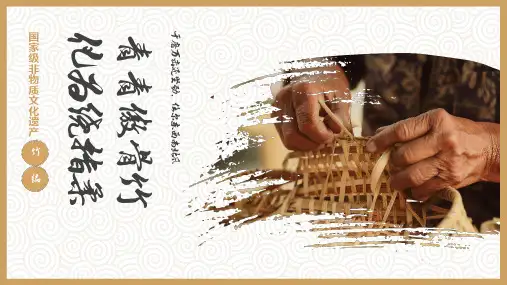

传统竹编简介

传统竹编是一种传统的工艺,利用竹子的天然特性和竹子的可塑性来制作各种物品。

竹编技艺源于中国,已经有几千年的历史。

它在中国的农村地区非常盛行,以及许多亚洲国家也有广泛的传统竹编技艺。

传统竹编通常采用竹子的柔韧性和可塑性,通过分割、削薄、刮削以及编织等工艺来进行制作。

常见的竹编物品包括篮子、鞋子、椅子、桌子、独木舟、竹席、竹帽等等。

这些物品由于竹子自身的轻便、耐用、环保以及天然美观的特点,因此广受欢迎。

竹编技艺在制作过程中往往需要结合传统的手工工具,如刀、锯、刨、刮板等。

通过这些工具,竹编艺人可以将竹子切割成细长的竹片,然后编织成各种设计独特的物品。

竹编艺人通常根据自己的经验和技术选择不同的编织方法和花样,使制作出的物品更具观赏性。

除了传统竹编技艺,现代人还在传统的基础上进行了一些改良和创新。

例如,将竹编与金属、塑料等其他材料结合起来,制造出更加复杂和功能性的物品。

同时,竹编也逐渐应用到家居装饰、建筑材料等领域,展现了竹编的多样化和创新性。

总之,传统竹编是一项富有历史和文化传承的工艺,通过巧妙地利用竹子的特性和技艺的传承,创造出了许多实用和美观的物品。

它不仅展现了人类对自然材料的巧妙运用,也传承了丰富的手工艺术和文化。

大竹竹琴非遗调研报告大竹竹琴非遗调研报告一、调研目的和背景大竹竹琴是中国四川省大竹县传统的民族乐器之一,具有悠久的历史和独特的音乐风格。

为了保护和传承大竹竹琴这一非物质文化遗产,本次调研旨在了解大竹竹琴的传统制作工艺、演奏技巧,以及相关的保护和传承情况。

二、调研方法和过程1. 文献研究:通过查阅相关书籍、文献和资料,了解大竹竹琴的历史渊源和传统特点。

2. 实地调研:前往大竹县采访当地的竹琴制作师傅和演奏家,亲自体验竹琴的制作和演奏过程。

3. 访谈调研:与当地村民进行访谈,了解他们对大竹竹琴的认识和传承情况。

三、调研结果和分析1. 大竹竹琴的制作工艺:(1) 竹材选择:采用当地生长的竹子,如冬竹、秋竹等。

(2) 切割和打磨:对竹子进行切割和打磨,使其具有合适的形状和尺寸。

(3) 竹筒制作:将竹子切割成合适的长度,清理内部杂质,制作成竹筒。

(4) 弦线安装:在竹筒上安装琴弦,使其能够发出音乐声音。

2. 大竹竹琴的演奏技巧:(1) 指法:使用手指按压琴弦,演奏不同的音符。

(2) 拨弦:用另一根竹子或羊角拨弄琴弦,产生音乐声音。

(3) 音调调节:通过调整琴弦的紧度和松度来调节音调高低。

3. 大竹竹琴的保护和传承情况:(1) 保护:大竹县政府重视大竹竹琴的保护工作,制定了相关政策和措施。

(2) 传承:大竹县设立了竹琴培训班,培养年轻人学习和传承竹琴技艺。

四、调研结论和建议通过本次调研,我们了解到大竹竹琴作为一项非物质文化遗产,具有重要的历史价值和艺术价值。

为了保护和传承大竹竹琴这一非遗,有以下几点建议:1. 加强保护工作:加大对大竹竹琴的保护力度,建立相应的制度和政策。

同时,加强对大竹竹琴的宣传和推广,提高公众对其的认识和重视程度。

2. 加强传承培训:加强对大竹竹琴传统制作工艺和演奏技巧的培训,培养更多的竹琴制作师傅和演奏家,推动大竹竹琴的传承和发展。

3. 加强合作交流:加强与相关机构和团体的合作交流,借鉴其他地方竹琴的保护和传承经验,共同推动大竹竹琴的传统和创新发展。

中国非遗竹编简介竹编,作为中国非物质文化遗产的代表之一,是一项以竹子为原材料,通过编织、编结等手法制作出各种实用或装饰品的技艺。

它不仅是一种传统的手工艺,更是中国民族文化的重要组成部分,具有悠久的历史和深厚的文化内涵。

竹编起源于古代的农耕文明,可以追溯到四千多年前的新石器时代。

古人发现了竹子的优良品质,利用竹子的韧性和柔韧性,创造了竹编艺术。

在中国的古代文化中,竹子是一种被赋予了特殊意义和象征意义的物品,被誉为“君子之器”,因此,竹编作为一种与竹子紧密相连的艺术形式,也被视为吉祥、纯洁和坚韧不拔的象征。

竹编的制作工艺非常独特,需要经过多道精细的工序。

首先,需要选择合适的竹材,经过处理和晾晒,使其具备柔韧性和稳定性。

然后,将竹材切割成不同长度和形状的条状物,再经过润色、烟熏等处理,使其富有光泽和耐久性。

接下来,使用各种编织、编结的技法,将竹条交叉编织或编结在一起,形成各种图案和构造。

最后,经过修整、磨光等工序,制成精美的竹编制品。

竹编的种类繁多,涵盖了日常生活的各个领域。

竹篮、竹席、竹椅等器具类的竹编制品,具有轻便、坚固、通风等特点,在农村地区得以广泛应用。

而竹帽、竹扇、竹刻等装饰类的竹编制品,则以其独特的造型和精湛的技艺,成为了人们生活中的点缀和艺术品。

竹编的技艺不仅体现在实用品上,还广泛应用于建筑、园林等领域。

在中国古代的建筑中,竹编被用作屋顶的覆盖材料,具有隔热、保温的作用。

在现代的园林设计中,竹编则成为了一种重要的装饰元素,给人们带来了自然、清新的感受。

竹编作为中国非物质文化遗产,它的传承和发展面临着一些挑战。

随着现代化的进程和生活方式的改变,竹编的需求量逐渐减少,年轻一代对这种传统手工艺的兴趣也逐渐减弱。

为了保护和传承竹编这一传统艺术,我们需要采取措施,加强对竹编的宣传和推广,培养更多的竹编工艺师,开展相关的培训和交流活动,让更多的人了解和喜欢上竹编这种独特的艺术形式。

中国非遗竹编作为一门传统的手工艺,承载着丰富的文化内涵和历史遗产。

竹文化形态元素-概述说明以及解释1.引言1.1 概述竹文化是指以竹子为核心元素的文化形态,它承载着丰富的历史、文化和艺术内涵。

作为一种天然资源,竹子在人类历史中扮演着重要的角色。

竹子作为一种多功能材料,不仅可以用于建筑、家具、工艺品制作等实用方面,还在文学、书画、音乐等艺术领域产生了深远的影响。

竹文化在世界各地都有着悠久的历史和丰富的文化内涵。

在东方文化中,竹子被赋予了许多象征意义,如品德高尚、节俭朴素、坚韧不拔等。

竹子在中国文化中尤为重要,被誉为“四君子”之一,与梅、兰、菊并称为中国传统文化中的“四友”。

它不仅是中国园林中常见的景观元素,还在诗词歌赋中被赞美和歌颂。

竹文化的魅力不仅仅体现在其作为一种自然材料的多样性和实用性上,更在于它所蕴含的哲学思想和审美价值。

竹子的柔韧性、节制性和自然姿态使其成为艺术家们追求的灵感之源。

竹文化的传统技艺也包括了竹雕、竹编等多种艺术形式,这些工艺作品不仅展示了竹子的多样性,同时传承了历史文化的精华。

竹文化的传承与发展需要我们重视和保护。

在社会发展和科技进步的今天,竹子在一些领域中逐渐被其他替代材料所取代,竹文化面临着被遗忘和缺失的风险。

为了传承和弘扬竹文化,我们应当加强研究和推广竹文化的形态元素,使其在现代社会中焕发出新的生机和活力。

本文将围绕竹的历史背景和竹在生活中的应用展开探讨,并重点探讨竹文化的重要性和传承与发展的方法。

通过对竹文化的深入研究和宣传,我们可以更好地认识和理解这一独特的文化形态,为保护和传承竹文化贡献自己的力量。

1.2文章结构1.2 文章结构本文将分为三个部分进行阐述竹文化形态元素。

首先,在引言部分将对整篇文章进行概述,包括竹文化的概念和相关背景知识。

然后,在正文部分将分两个小节详细介绍竹的历史背景和竹在生活中的应用,通过对竹的历史发展和日常应用的探讨,可以深入了解竹在人类文明中的重要地位和影响力。

最后,在结论部分将总结竹文化的重要性以及传承与发展的方向,指出竹文化的价值和未来的发展趋势。

成都非遗竹编据史料记载,竹子的发源可追溯至春秋战国时期,那时竹子就有了广泛的应用,比如用竹子做桥梁、屋顶、做笔、器皿,也有用竹子做艺术品的情况。

在汉代的西晋,竹子成了艺术家们喜爱的材料,他们用竹子做出了极具艺术价值的作品,这种作品被称为“竹编”。

在此之后,竹子将成为艺术家们不可或缺的素材,特别是在中国,它发展出了众多流派,其中最著名的当属成都竹编。

成都竹编始于元代,由元朝官员梁津发起,以其独特的技法而著称,被誉为“竹编之母”。

此后,成都竹编渐渐形成了自己的独特的特点,例如彩绘竹编、简练竹编、刻蚀竹编、芦竹编等,展现出了竹子的天然美丽,以及艺术家们的艺术技巧。

成都竹编的做工精湛,用料也极为严谨,从选用竹子的原料到制作繁复的竹子拼配,都要求非常高的技艺。

竹子首先要按照不同功能选择不同种类,比如专为编织选用竹节多,以及可以抵抗腐蚀的竹子等。

同时,编织竹编时,要按照特定的编织手法,以确保竹编的结构紧凑,才能形成特定的图案,同时也要考虑竹节的相邻排列,以便展现出竹编的美感。

20世纪以来,随着社会的发展,成都竹编逐渐失去了原有的生机,但在此期间,还是出现了一批拥有精湛技艺的艺术家,他们继承和弘扬了成都非遗竹编。

他们丹心苦练,以致技艺达到了极致,尤其以王丹普仁先生最为突出,他把竹编发扬光大,进行创新,使得竹编的技艺有了质的飞跃。

今天,成都竹编的艺术仍然非常受欢迎,并受到了广大收藏家的青睐。

成都竹编使用的竹子,不但有较好的保护环境的功能,而且也承载着深厚的历史文化底蕴,可以说,当今的成都竹编不仅仅是一种艺术品,更是一种文化传承,蕴藏着深厚的思想观念和技巧,值得我们去探究和珍爱。

以上,便是成都非遗竹编的全部内容。

它不仅仅是我国传统艺术的瑰宝,更是对中国传统艺术文化的最完美象征。

在今天,我们还应该继续传承和保护传统文化,让它走入更多的人们的心中,使我们国家的文化能够持续传承。

黎族非物质文化遗产保护名录

1. 黎族竹乐,黎族竹乐是黎族人民在劳作、生活和宗教仪式中

使用的一种传统乐器,被列入国家级非物质文化遗产名录。

它包括

竹筒琴、竹筒鼓、竹管笛等乐器,具有独特的音乐风格和表演形式。

2. 黎族竹编手工艺,黎族竹编手工艺是黎族人民世代相传的手

工艺技艺,包括竹编筐、竹编箱、竹编椅等制作工艺,被列入国家

级非物质文化遗产名录。

这些竹编制品不仅实用,而且具有浓厚的

民族特色。

3. 黎族古歌,黎族古歌是黎族人民口头传承的古老歌谣,反映

了黎族人民的生活、情感和文化传统,被列入国家级非物质文化遗

产名录。

这些古歌以其优美的旋律和深刻的内涵而闻名。

4. 黎族服饰,黎族服饰是黎族人民的传统民族服饰,具有独特

的图案和工艺特色,反映了黎族人民的审美情趣和文化传统,被列

入国家级非物质文化遗产名录。

以上列举的非物质文化遗产是黎族文化的重要组成部分,它们

的保护与传承对于弘扬民族文化、促进民族团结具有重要意义。

同

时,这些非物质文化遗产的保护也需要政府、社会和民族本身的共同努力,以确保这些宝贵的文化遗产得到有效的传承和保护。

对宜昌丝竹传承保护现状的调查与思考宜昌丝竹是湖北宜昌市的一项非物质文化遗产,是宜昌市的传统工艺技艺之一、丝竹传承保护现状的调查与思考对于丝竹保护与传承至关重要。

宜昌丝竹传承保护现状的调查可以从以下几个角度进行:一是历史渊源方面的调查。

宜昌丝竹起源于唐代,有着悠久的历史和丰富的文化内涵。

调查宜昌丝竹的起源、发展历程,探究其与宜昌当地历史文化的渊源关系,有助于更好地理解丝竹的传承保护意义。

二是技艺传承方面的调查。

丝竹的传承依赖于技艺的传承,调查宜昌丝竹的传统技艺内容、传承方式和渠道,了解传承人的培训与素质。

调查传承人的数量、资历和经验,了解传承人面临的困境和挑战,有助于找到更好的保护和传承方式。

三是市场现状方面的调查。

调查宜昌丝竹在市场上的销售情况,了解产品的供需状况和消费者的需求特点,找到宣传、推广丝竹的有效途径,提高丝竹在市场中的竞争力和知名度。

四是政策支持方面的调查。

调查政府在丝竹传承保护上的政策措施,了解宜昌市对丝竹保护与传承的政策支持程度,以及对传承人的培训和激励政策。

调查政府与非政府组织在丝竹传承保护上的合作与支持情况,以求寻找更好的政策与机制,提升丝竹传承保护水平。

基于以上调查,以下是对宜昌丝竹传承保护现状的思考:一是加强传承人培训和激励。

传承人是宜昌丝竹传承保护的关键,应加强对传承人的培训和指导,提高他们的技艺水平和传承能力。

同时,政府可以通过设立奖励机制等方式,激励更多的人参与丝竹传承保护工作。

二是加强丝竹市场推广。

丝竹作为一种传统工艺品,应找到其在现代社会中的市场定位和价值,开展宣传推广,提高其知名度和市场竞争力。

可以通过开展丝竹文化节、丝竹展销会等活动,让更多人了解和接触丝竹。

三是加强政府与非政府组织的合作。

政府可以加强与非政府组织合作,共同推进丝竹传承保护工作。

可以通过联合项目申报、资源共享等方式,强化丝竹传承保护的力量。

四是加强政策和法律的支持。

政府应该出台更加具体和有力的政策措施,加大对丝竹传承保护工作的支持力度。

中国非遗竹编的介绍

中国非遗竹编,是指中国传统手工艺中的一种,是用竹子作为原料,通过编织、绕制等技艺制作而成的艺术品或实用品。

其历史悠久,可以追溯到数千年前的中国古代。

中国非遗竹编以其独特的工艺技法和精细的创作风格而闻名。

竹编的原料主要是竹子,而竹子作为中国传统的构造材料之一,具有坚韧、耐用、环保等特点。

竹编工艺主要包括剥竹皮、晒竹、制竹条、矫理竹条、整形和编织等过程,需要经过多道工序和繁琐的操作。

通过不同的编织方式和技巧,竹编可以制作成各种不同的器物,如篮子、箱子、盘子、酒具等,还可以用来制作挂饰、玩具、屏风等艺术品。

中国非遗竹编在功能性和装饰性上兼具特点。

它不仅可以满足人们的日常生活需求,如盛放、储存、装饰等,同时也是一种独特的艺术形式,体现了中国传统文化的审美和智慧。

竹编的纹样和编织技法各具特色,能够表现出丰富多彩的图案和各种形态。

同时,竹编也与中国的乡土文化密切相关,承载着人们对于自然环境和生活方式的理解和追求。

中国非遗竹编在中国传统文化的传承和发展中起到了重要的作用。

它不仅保留了中国古代的传统技艺和智慧,也为现代人们提供了一种绿色、环保的生活方式。

而作为中国的非物质文化遗产,竹编也得到了国内外的广泛认可和推崇,在文化交流和艺术交流中发挥着重要的作用。

有关竹的非物质文化遗产的情况1、竹刻•嘉定竹刻2006年申报地区或单位:上海市嘉定区嘉定竹刻工艺流传于上海市嘉定地区,嘉定位于上海西北部,北依浏河,盛产竹子。

嘉定竹刻技艺为明代正德、嘉靖年间(1506-1566)朱鹤所创,主要在嘉定县(区)内传承。

朱鹤将书画艺术融入竹刻,开创了以透雕、深雕为特征的“深刻技法”,使竹刻成为一门独立的观赏艺术。

其子朱缨、其孙朱稚征均继承上辈竹刻技艺,并推陈出新。

朱缨的刀法比朱鹤更为丰富,而朱稚征的成就更进一步超过了父祖辈,刀法神妙,风格简洁精雅,古朴淳厚。

祖孙三代奠定了嘉定竹刻艺术的基本品格,在历史上被人称为“三朱”。

“三朱”之后,李流芳、娄坚等“嘉定四先生”在书画之余,亦承朱氏“深刻法”刻竹消遣。

清代康熙年间,吴之创薄地阳文刻法,秀媚遒劲,层次多变,被时人称之“鬼斧神工”。

另有封锡禄、封锡爵、封锡璋三兄弟,精于圆雕,擅作人物,作品生动传神,将嘉定竹刻推入全盛时期。

至乾隆年间,嘉定竹刻流派纷呈,而以周颢为领军人物。

周颢集嘉定竹刻之大成,用刀如笔,作品生动浑成,被世人称为“绝顶佳品”。

与周颢齐名的还有周笠、施天章,时称“嘉定三艺人”。

嘉定竹刻早在清初即被当作贡品送入宫廷,康熙及雍正两帝不仅收藏,还将艺人封锡禄、封锡璋、施天章等召入内廷供奉;乾隆皇帝则将自己的诗题写在笔筒上,让嘉定竹刻艺人刻录。

晚清时,嘉定竹刻集中在嘉定城内,作坊林立,店铺繁多,时大经的“文秀斋”、韩玉的“云霞室”、叶端甫的“翠晴斋”、张学海的“文玉斋”、朱厚甫的“酉阳俎”、范雅堂的“文元斋”、申竹芗的“瑞芝斋”及“潘松云斋”、“谢荫轩”等均有一定影响,但此时整个竹刻行业已开始陷入停滞并渐次衰落。

1949年后,嘉定竹刻有了专业的行会组织和研究机构。

嘉定竹刻传统上主要以家族、师徒授受方式承传,朱氏浮雕透雕刻派、封氏圆雕派、吴氏薄地阳文派、周氏南宗画派等众多流派均有传人。

现在这一技艺主要的传承人有范勋元、张迎尧、樊其昌、丁黎良、王威、王乐平、张伟忠、蒋玉铭、苏玉蓉、庄龙、周铿、张伟忠、蒋玉铭等。

传统手艺的坚守与传承在浩瀚的历史长河中,非物质文化遗产是民族文化的瑰宝,是中华优秀传统文化的重要组成部分。

其中,传统手艺以其独特的技艺和深厚的文化内涵,成为了非物质文化遗产的重要内容之一。

今天,我想讲述一个关于传统手艺传承的故事,它既是一段传承历史,也是一段坚守与传承的奋斗历程。

这个故事发生在浙江省的一个小镇上,那里有着一种古老的手艺——竹编。

竹编,是以竹子为原料,通过编制、打磨、染色等工艺制作成各种实用器皿和装饰品的一种手艺。

这个小镇的竹编技艺历史悠久,早在几百年前就已经名扬四海。

然而,随着现代化进程的加速和新兴产业的兴起,竹编技艺逐渐走向了衰落。

在这个小镇上,有一位名叫李师傅的传统手艺人。

他年轻时便跟随父亲学习竹编技艺,潜心钻研,刻苦练习。

然而,随着时间的推移,李师傅发现越来越多的年轻人不再愿意继承这门手艺,他面临着无人继承的困境。

为了传承这门古老的技艺,李师傅决定免费招收学徒,将他的技艺传授给更多的人。

他的举动得到了当地政府和文化保护机构的大力支持。

在李师傅的悉心教导下,一批批学徒陆续加入到这个行业中。

他们从最基本的编法开始学习,逐渐掌握了各种复杂的技巧和流程。

为了吸引更多人的关注和认可,李师傅还带领学徒们参加了各种传统手艺展示和文化交流活动。

他们的精湛技艺和用心传承得到了广泛的好评和认可。

越来越多的人开始关注竹编技艺,并将其作为一项传统文化艺术进行推广和保护。

在这个过程中,李师傅和他的学徒们不断探索创新,将传统竹编技艺与现代设计理念相结合,开发出了一系列具有实用性和现代感的竹编制品。

这些作品不仅在市场上取得了成功,也为竹编技艺注入了新的活力。

如今,竹编技艺已经成为当地的文化名片之一,吸引了来自世界各地的游客前来观赏和体验。

李师傅和他的学徒们的故事也传遍了四海,成为了传统手艺传承的典范。

他们的坚守与传承不仅让竹编技艺得以传承发扬,也为当地的文化产业和经济发展做出了贡献。

这个故事告诉我们,非物质文化遗产的传承需要我们每个人的共同努力。

漫击乐赫家珍品茗非物质文化遗产中的竹乐器之四异彩汐莹的海南蒙掺材秀器一一灼吧文/王巍三月三是黎族传统节日,类似究提供了重要的史料。

它丰富了中竹制作。

滑竹天生表面光滑,取汉族的春节。

被黎族丰富多彩、特国器乐的宝库,呈现出祖国音乐文来后可以不用打光,滑竹在毛感地色鲜明的乐器所吸引,在今年三月化的多样性。

海南省非遗中心副主区最多,质地最佳,另外在五指山三这个美好的季节,我专程赴心中任王海昌一直以来对黎族器乐有深区也有生长。

采筏竹子很有考究,向往已久的海南岛,并有幸见到著入的研究,他说:“黎族传统乐器滑竹的竹节本身竹节就比较长,采名的黎族器乐大师黄照安。

取材于大自然中的各种竹木、畜兽筏时尤其要选择节长l~1.2米的独海南省地处我国最南端的热皮原料,经过手工加工而成乐器,节竹材,上下均匀、顺直光洁,圆带地区,有着丰富的竹林资源,散发着原始社会的生活气息。

黎族度好的三年生以上的老竹。

当地民黎族、苗族等少数民族世代居住于乐器是人们崇尚自然的生动体现,间乐器制作师采竹讲究要在农历28 此,独特的地域民族文化孕育了海是原生态音乐的遗存。

”据省非物日到30日,月亮出来后一小时后砍南光彩夺目的竹乐器,在2008年6质文化遗产保护中心(以下称非遗伐,据说这样的竹子不长虫。

采筏月14日中国国家第二批非物质文化中心)专家符策超介绍,黎族乐器来的竹材要放置在阴凉通风处,自遗产名录中,第634项(Ⅱ一135)不少于40种,传统乐器主要有:独然干燥两三年后使用。

滑竹的音色为黎族竹木器乐,申报地区为海南木鼓、叮咚、口弓、喇咧、哔哒、柔软、松驰悦耳,但高音不好吹,省保亭黎族苗族自治县、五指山口拜、鼻箫、灼吧等八大件。

粉竹虽硬,但高音明亮、表现力丰市。

富,多为专业人士所使用。

传统高海南黎族竹乐器有着悠久的历灼吧音灼吧长约136公分,音管上端为史和丰富的文化内涵,史书对黎族灼Ⅱ巴是黎族特有的民间乐器,自然竹节封堵,下端开口,管身传统乐器有零星记载。

中国民间美术非物质文化遗产49——嵊州竹编嵊州竹编工艺分布在全市的产竹区,其中上规模的有市区、长乐、崇仁、黄泽、通源、石璜、甘霖等地区。

竹编始于2000多年前的战国时期,当时,勤劳聪慧的先民就利用竹子破篾编制简易的用具。

汉晋时期,竹编往精细方面发展。

明清两代,竹编工艺水平进一步提高,竹编器皿成为民间必不可少的日常生活用品。

到清光绪年间,出现了竹编作坊。

据《嵊县志》记载,清光绪初,细篾匠达90多人,以苍岩一带最多。

民国26年(1937)“叶广华”篾篮荣获“浙赣特产联合展览会”优等奖。

嵊州竹编嵊州市是中国竹编之乡,地处浙江东部,曹娥江上游,四明山西麓,气候温和,盛产各种翠竹,素有"水竹之乡"之称。

竹资源丰富,且劈篾性能好,适宜发展竹编工艺。

全市现在有竹类资源8属32种变种变形,基本实现了多品种布局、四季有笋。

全市有竹林面积22.5万亩,其中笋竹两用林面积达3.5万亩。

竹类生产的发展促进了嵊州竹编的发展,竹编遍布全市产竹区,上规模的有嵊州市区、苍岩、长乐、崇仁、黄浙、通源、石璜、甘霖等地。

嵊州竹编嵊州竹编始于2000多年前的战国时期,勤劳聪慧的先民就利用竹子破篾编制简易的用具,编织出"方格纹"、"米字纹"、"人字纹"等纹样。

至汉晋时工艺已臻精细。

明清两代,嵊州竹编工场生产的竹制品已相当精致,竹编成为民间必不可少的生活用品,并远销杭州、上海、南京等城市,嵊州竹编成为国内闻名的民间工艺。

清光绪年间,嵊州出现竹编作坊,以编制挈篮、考篮、香篮、食篮、食篮、鞋篮等细篾竹编器皿为主。

建国后,嵊州竹编已从传统的工艺品发展成为堪称世界一绝的艺术奇葩。

竹编艺人合作办场,创立了嵊县(州)篾业产销工场,后改名工艺竹编厂,被誉为"中外竹编第一家"。

20世纪80年代初,全市常年从事竹编行业的有3万多人,形成了一批专业企业和专业村、专业户;到1988年,嵊州竹编已开发和研制了360多种编织图案、6000多个花色品种,创新了漂白、花筋、蓝胎漆、防蛀、脱脂、模拟动物等六项工艺,有"中外竹编第一家"之誉,被国务院命名为全国唯一的"中国竹编之乡"。

竹编diy 非遗文化-概述说明以及解释1.引言1.1 概述竹编DIY是一种独特的手工艺技艺,它结合了竹材的特性和人类智慧,通过巧妙的编织和构建,创造出各种精美的竹制品。

作为非遗文化的一部分,竹编DIY不仅仅是一种手工艺,更是一种传统文化的延续和传承。

它已经存在了数百年,从古代农民的生活用具到现代人们的艺术品和装饰品,竹编DIY一直以其独特的魅力吸引着人们的眼球。

竹编DIY有着悠久的历史背景。

早在古代,人们就开始运用竹材来制作各种实用的工具和器具。

这些竹编制品在农民的日常生活中发挥着极大的作用,它们不仅耐用实用,而且还具有一定的艺术价值。

随着社会的发展和科技的进步,竹编DIY逐渐从实用性转变为装饰性,成为人们审美追求的一部分。

如今,越来越多的人们将竹编DIY作为一种兴趣爱好,并通过自己的动手能力和创造力,制作出独一无二的竹制品。

竹编DIY的传承与发展使得这门技艺得以延续至今。

尽管在现代工业化的冲击下,传统手工艺逐渐式微,但竹编DIY依然保持着自己的特色和价值。

一方面,通过各种展览和培训活动,竹编DIY得以传承给后代,让更多的人了解和学习这门技艺;另一方面,现代科技和设计的加入,使得竹编DIY焕发出新的生机和活力。

竹编DIY不再局限于传统的编织方式和形式,它的创作和设计更加多样化和个性化,更符合现代人的审美需求。

竹编DIY的意义与作用不仅仅体现在制作过程和成品上,更多地体现在文化传承和社会发展方面。

首先,竹编DIY作为一种非遗文化,代表着一个地区或者一个国家的传统艺术和文化底蕴。

通过竹编DIY的传承和发展,我们能够更好地保护和传播这一非物质文化遗产,让更多的人了解和认识到竹编的独特魅力。

其次,竹编DIY作为一种手工艺,对于个人来说也具有一定的意义和作用。

通过亲手制作竹编作品,我们能够感受到纯粹的手工乐趣,增加自信心和满足感。

同时,竹编DIY也能够培养人们的动手能力和创造力,提高他们的艺术鉴赏能力和审美意识。

贵州省非物质文化遗产代表性项目中的竹文化贵州省位于中国西南地区,是一个多民族、多文化的省份。

在这里,竹子作为一种重要的自然资源,被广泛地应用于人们的生产和生活之中,形成了独特的竹文化。

贵州省非物质文化遗产代表性项目中的竹文化,主要包括竹编、竹雕、竹编绘画等,这些传统技艺是贵州少数民族文化的重要组成部分。

一、竹编竹编是贵州少数民族的传统技艺之一,主要以毛竹为原料,采用不同加工方法制作出各种竹制品。

在贵州的侗族、苗族、布依族等少数民族中,竹编技艺得到了广泛应用。

侗族的竹编技艺尤为发达,其竹编产品种类繁多,包括竹篮、竹筷、竹扇、竹席等。

苗族则擅长制作竹筐、竹篓、竹篮等竹制品。

在竹编技艺方面,贵州的少数民族有着独特的工艺和技巧。

例如,侗族的竹编艺人擅长利用刀具对毛竹进行精细的切割和加工,制作出各种形态各异的竹制品。

苗族的竹编艺人则擅长利用火燎和刮削的方法,对毛竹进行加工和塑形。

二、竹雕竹雕是贵州少数民族的传统雕刻技艺之一,主要是在毛竹上雕刻各种图案和造型。

在贵州的侗族、苗族、布依族等少数民族中,竹雕技艺得到了广泛应用。

侗族的竹雕技艺尤为发达,其竹雕产品种类繁多,包括竹刻、竹雕画、竹刻瓶等。

在竹雕技艺方面,贵州的少数民族有着独特的雕刻技巧和风格。

例如,侗族的竹雕艺人擅长利用刻刀和火燎等工具,在毛竹上雕刻出各种精美的图案和造型。

苗族的竹雕艺人则擅长利用刮削和磨光的方法,对毛竹进行雕刻和打磨,制作出各种形态各异的竹雕作品。

三、竹编绘画除了竹编和竹雕之外,贵州的少数民族还擅长将竹子和竹编技艺应用于绘画领域。

侗族和苗族的竹编绘画具有代表性的发展。

侗族的竹编绘画主要是以竹蔑为主要材料,通过编织、拼贴、刻画等多种技法,将图案和画面编织在画布或纸张上。

而苗族的竹编绘画则主要是以毛笔为主要工具,使用各种颜色和颜料,在纸张或布料上绘制出各种图案和画面。

在竹编绘画方面,贵州的少数民族艺术家有着独特的艺术风格和技巧。

侗族的竹编绘画艺术家擅长利用竹篾的质地和颜色,通过编织和拼贴的技法,创造出具有强烈质感和立体感的作品。

有关竹的非物质文化遗产的情况1、竹刻•嘉定竹刻2006年申报地区或单位:上海市嘉定区嘉定竹刻工艺流传于上海市嘉定地区,嘉定位于上海西北部,北依浏河,盛产竹子。

嘉定竹刻技艺为明代正德、嘉靖年间(1506-1566)朱鹤所创,主要在嘉定县(区)内传承。

朱鹤将书画艺术融入竹刻,开创了以透雕、深雕为特征的“深刻技法”,使竹刻成为一门独立的观赏艺术。

其子朱缨、其孙朱稚征均继承上辈竹刻技艺,并推陈出新。

朱缨的刀法比朱鹤更为丰富,而朱稚征的成就更进一步超过了父祖辈,刀法神妙,风格简洁精雅,古朴淳厚。

祖孙三代奠定了嘉定竹刻艺术的基本品格,在历史上被人称为“三朱”。

“三朱”之后,李流芳、娄坚等“嘉定四先生”在书画之余,亦承朱氏“深刻法”刻竹消遣。

清代康熙年间,吴之创薄地阳文刻法,秀媚遒劲,层次多变,被时人称之“鬼斧神工”。

另有封锡禄、封锡爵、封锡璋三兄弟,精于圆雕,擅作人物,作品生动传神,将嘉定竹刻推入全盛时期。

至乾隆年间,嘉定竹刻流派纷呈,而以周颢为领军人物。

周颢集嘉定竹刻之大成,用刀如笔,作品生动浑成,被世人称为“绝顶佳品”。

与周颢齐名的还有周笠、施天章,时称“嘉定三艺人”。

嘉定竹刻早在清初即被当作贡品送入宫廷,康熙及雍正两帝不仅收藏,还将艺人封锡禄、封锡璋、施天章等召入内廷供奉;乾隆皇帝则将自己的诗题写在笔筒上,让嘉定竹刻艺人刻录。

晚清时,嘉定竹刻集中在嘉定城内,作坊林立,店铺繁多,时大经的“文秀斋”、韩玉的“云霞室”、叶端甫的“翠晴斋”、张学海的“文玉斋”、朱厚甫的“酉阳俎”、范雅堂的“文元斋”、申竹芗的“瑞芝斋”及“潘松云斋”、“谢荫轩”等均有一定影响,但此时整个竹刻行业已开始陷入停滞并渐次衰落。

1949年后,嘉定竹刻有了专业的行会组织和研究机构。

嘉定竹刻传统上主要以家族、师徒授受方式承传,朱氏浮雕透雕刻派、封氏圆雕派、吴氏薄地阳文派、周氏南宗画派等众多流派均有传人。

现在这一技艺主要的传承人有范勋元、张迎尧、樊其昌、丁黎良、王威、王乐平、张伟忠、蒋玉铭、苏玉蓉、庄龙、周铿、张伟忠、蒋玉铭等。

嘉定竹刻艺人以刀代笔,将书、画、诗、文、印诸种艺术融为一体,赋予竹以新的生命,使竹刻作品获得了书卷之气和金石品味,风雅绝俗,成为历代文人士大夫的雅玩。

嘉定竹刻的形制多适合文人口味,其品种有以竹筒和竹片制成的笔筒、香筒(薰)、臂搁、插屏、抱对等,也有以竹根刻成的人物、山水、草木、走兽等。

其技法包括浅刻、深刻、薄地阳文、浅浮雕、深浮雕、透雕、圆刻等十余种,具有明显的地域风格和鲜明的原创性,审美价值远远超过实用价值。

由于嘉定竹刻系纯手工操作,工艺流程复杂,制作耗时费神,难以形成规模化的生产,经济效益低,所以艺人大都已转业。

而美术学院培养出来的中国画画家亦无人操刀刻竹,书画家和竹刻艺人之间缺乏沟通和交流,致使嘉定竹刻的文化内涵逐渐丧失。

另外,随着城市化的步伐,大片竹林消失,竹刻的原材料出现匮乏。

所有这些都导致嘉定竹刻技艺走向衰微,急需制订措施加以抢救。

2、竹刻•宝庆竹刻2006年申报地区或单位:湖南省邵阳市湖南省邵阳市旧称宝庆府,地处湘西南,是湖南西南部政治、经济、文化的中心。

宝庆属西高东低半山区半丘陵地貌,盛产楠竹,自古竹器制作业十分发达,是中国竹文化的主要发源地之一。

宝庆竹刻是从实用竹器工艺中脱胎出来的一种集观赏、实用于一体的民间工艺。

明代编修的《宝庆府志》,曾记载过万历年间宝庆竹刻名师潘一龙及其竹艺作品的情况。

清代康熙年间,宝庆竹刻艺人王尚智发明了翻簧工艺和翻簧竹刻。

以此法制作竹刻时,艺人将竹子去青去节,剥削出竹簧,经煮、晒、碾等工序后,压平贴于木胎或竹胎之上,再抛光打磨,运用不同的手法在上面雕刻人物、山水、花鸟。

竹簧雕刻色泽犹如象牙,格调高雅,一经问世,即成为达官贵人和文人雅士竞相收藏的珍品,并被宫廷定为贡品和外交礼品。

曾在“巴拿马太平洋万国博览会”上荣获金质奖章;1950年,政务院特定8件宝庆翻簧竹刻工艺品,作为毛泽东主席出访苏联向斯大林祝寿的礼物。

宝庆竹刻的雕刻技艺种类齐全,题材丰富,手法别致,仅刀法就多达二十余种。

宝庆竹刻的历代大师们擅长于将自己高超的艺术表现技巧与文人的审美情趣和中国古典书画的意境融会贯通,创造了无数精美的竹刻艺术作品,具有极高的艺术价值和文化内涵。

宝庆竹刻这朵民间艺术奇葩虽然在历代战乱和20世纪60年代屡受严重摧折,仍顽强地生存了下来。

但在20世纪90年代邵阳原有的9家竹艺厂全部破产倒闭,技师流散全国各地,现仅存的二十多名老艺人亦年事渐高。

宝庆竹刻正濒临消亡,亟待抢救、保护。

相关传承人:曾剑潭罗启松徐秉方乔锦洪3、无锡留青竹刻申报地区或单位:江苏省无锡市非物质遗产:Ⅶ-46留青竹子刻,也称平雕,即是用竹子表面一层青皮雕刻图案,把图案之外的青皮铲去,露出竹肌。

留青,即是留用竹子表面一层竹青雕刻图案,铲去图案以外的竹青,露出竹青下面的竹肌。

留青雕刻的笔筒、臂搁、匣盒、扇骨等器物雕刻方法不仅精巧,而且竹器外表色泽莹润,经常抚玩摩挲,年代越是久远,竹肌颜色越是深沉,光滑如脂,温润如玉,色泽近似琥珀,同时图案部分也越清晰突出。

留青竹刻在唐代开始流行时,最初只是平面雕刻,将图文部分留下,其余部分刮掉;所刻的纹饰,也只是进行阳文或阴文雕刻,只有花纹的变化,而没有雕刻技法的变化。

明末竹刻家张希黄在唐代留青刻竹的基础上进行改进,他利用竹筠、竹肌质地色泽的差异,以竹的外皮(即青皮)刻图纹,将剔除青皮后的竹肌做底,首创出阳文浅浮雕的留青技法。

这一时期,许多竹刻名家都兼精书画,他们从书画艺术中汲取养分,以充实竹刻艺术,无论题材、技法,都与书画艺术紧密结合。

而以竹的青皮作为图纸的雕刻绘制法,与绘画的笔墨神韵更加贴近。

但到了清末,竹刻工艺日趋衰退,留青名家不多,佳作也较罕见。

20世纪中期,留青艺术家多聚居上海,如江苏武进的徐素白、苏州的支慈庵以及无锡的张韧之等。

他们在继承明、清名家的基础上,有了较大的发展。

4、常州留青竹刻申报地区或单位:常州市非物质遗产:Ⅶ-46留青竹刻是常州工艺美术研究所的传统工艺品之一,在我国工艺美术苑里属凤毛麟角,享有盛誊,一九八三年、一九八八年二次荣获江苏省工艺美术百花奖。

留青竹刻它对材料要求很高,最好是取三至五年的腊月毛竹进行刀刻。

新选来的毛竹必需经过特殊的工艺处理,才可以书画动刀,以防虫蛀,便于珍藏。

它的特点是在竹子表面极薄的一层青筠上进行镌刻的传统艺术,竹刻艺人在这层竹筠上巧施全留、多留、少留、微留,不留的技艺,使作品现出层次明暗浓淡,翻转掩映,显示较强的立体感,又因竹皮为黄色,竹肌为红色,年深月久,竹皮竹肌的色泽反差很大,竹肌颜色渐呈紫红色,犹如初熟樱桃,抛光之琥珀,赏心悦目,令人爱不释手。

5、黄岩翻簧竹雕申报地区或单位:浙江省台州市黄岩区非物质遗产:Ⅶ-46黄岩翻簧竹雕制作工艺是:首先刨去大毛竹的青皮和竹肉,通过分层开片,翻出l毫米左右厚的竹琶;然后,再把竹簧破开,放任锅内煮,将它软化压平,用胶将竹簧胶合在木板或竹片制的半成品坯上,刨光成型,这就是“翻簧”。

艺人们在上面进行深雕或浅刻,便称之为“翻簧竹雕”。

整个制作过程要经过刨光、胶合、制坯、造型、整修、印花、雕刻、镶嵌、彩绘、喷漆等多道工序。

黄岩翻簧竹雕具有纹质细洁,花色多彩,色泽古雅,牢固耐用等特点。

产品品种主要有茶叶盒、邮票盒、烟盒、首饰盒、糖果盒、笔筒、花瓶、台灯等实用品,有台屏、挂屏、壁挂等装饰性强的欣赏品。

6、江安竹簧申报地区或单位:四川省江安县非物质遗产:Ⅶ-46竹簧雕刻主要产于四川江安,故又称做江安竹簧雕刻。

据说早在北宋时期,江安人民就开始利用楠竹编织箩筐、背兜、椅子、蒸笼等日常生活用品。

后来,逐渐由粗到精,在筷子头上雕刻狮子、龙凤。

将楠竹削去外皮仅留一层竹心、竹簧片,用胶贴在木板或铁片上,然后把图案雕刻在竹簧片上,制造各种用具和装饰品。

历经世代相传,今已形成具有独特风格的竹簧工艺美术产品。

这些竹簧工艺品,质优工细,深得人们赞赏,在六十年代,江安竹雕工艺产品就已远销日本、法国、西德、美国、新加坡、泰国、马来西亚和港澳地区。

品种:江安竹簧雕刻工艺产品品种丰富多彩。

今有竹器雕刻、竹簧镶嵌、竹簧雕刻、竹丝镶嵌、竹筋皮制品等5大类,140个品种,300个花色。

图案题材有反映山川名胜的“峨眉风光”、“都江堰”等;有用带麻雀斑纹的红豆木、乌木、楠木等优质材料作配料,组合成花卉草木;有取材于古代传说的“麻姑献寿”、“哪吒闹海”等;还有象征吉祥如意的动物,如龙、凤、熊猫等图案,栩栩如生。

特点:江安位于四川省南部,长江南岸,所产的楠竹具有纹路精密,竹青如绸缎,竹簧如象牙骨的特色,是竹簧雕刻的上乘原料。

竹簧经过处理,黄橙莹润晶亮,具有淡黄象牙色泽,被誉为“竹象牙”。

工艺:近年来,江安竹雕艺人们继承空雕、浮雕、浅雕等手法,创造了竹簧镶嵌、画笔勾刀等新工艺,把原来的浅雕、浅浮雕发展到着色、彩色竹雕、彩绘和主体浮雕,突破了楠竹本身形态的束缚,造型别致,雕工精细,独树一帜。

7、嵊州竹编2006年申报地区或单位:浙江省嵊州市嵊州地处浙江东部,曹娥江上游,四明山西麓,竹资源丰富,且劈篾性能好,适宜发展竹编工艺。

嵊州竹编遍布全市产竹区,上规模的有嵊州市区、苍岩、长乐、崇仁、黄浙、通源、石璜、甘霖等地。

嵊州竹编始于两千多年前的战国时期,至汉晋时工艺已臻精细,明清两代编结水平进一步提高,竹编成为民间必不可少的生活用品。

清光绪年间,嵊州出现竹编作坊,以编制挈篮、考篮、香篮、食篮、食篮、鞋篮等细篾竹编器皿为主。

1949年后,竹编艺人合作办场,创立了嵊县(州)篾业产销工场,1954年改为嵊县(州)竹器生产合作社;1959年改名工艺竹编厂,被誉为“中外竹编第一家”。

嵊州竹编有篮、盘、罐、盒、瓶、屏风、动物、人物、建筑物、家具、灯具、器具等12个大类,七千余个花色品种。

其制作工艺较为复杂,一般要经过设计、造型、制模、估料、加工竹丝篾片、防蛀防霉、染色、编织、雕花配件、装配、油漆等工序,仅竹丝篾片工艺就有锯竹、卷竹、剖竹、开间、劈篾、劈丝、抽篾、刮丝、刮篾等步骤,编织技法更有一百多种。

嵊州竹编有竹编模拟动物、漂白、花筋、蓝胎漆四个特色品种,代表作有《六和塔》、《岳飞》、《苏武牧羊》、《昭陵六骏》等。

竹编《九狮舞绣球》陈列在人民大会堂浙江厅,深受好评;竹编《沧海还珠》作为浙江省人民政府赠给澳门特区新政府的礼品,引来一片赞誉之声。

嵊州竹编以编织精巧、工艺繁多、花色丰富著称。

编织方法粗细并存。

细者能在一寸长度内编进150根竹丝,精巧细腻,薄如羽翼;粗者能充分利用竹材的弹性,巧插灵编,粗犷豪放,工致质朴。

嵊州竹编历史悠久,文化底蕴深厚,除具有极高的实用价值和艺术价值外,还为研究竹编生产历史和江南农村的民俗民情提供了重要的考察线索。