大分子自组装研究的进展江明

- 格式:ppt

- 大小:4.69 MB

- 文档页数:110

![基于超支化聚合物的单分子胶束的研究进展[1]](https://uimg.taocdn.com/0abc24bbfd0a79563c1e7285.webp)

基于超支化聚合物的单分子胶束的研究进展蔡相宇,杨正龙,万德成3(同济大学材料学院功能高分子研究所,上海 200092) 摘要:近年来,单分子胶束Π粒子(Unim olecular micelle:UI M)引起了人们的极大兴趣,这是由于通过对核和壳的化学设计,粒子的溶解性、生物相容性、刺激响应性、与基质的相互作用等都可得到改进,粒子还可以包裹多种客体。

相对于自组装法而言,超支化聚合物法在合成UI M方面具有某些独有的特征,主要表现在:(1)UI M的尺寸主要由超支化聚合物决定,从而具有相当的可预见性;(2)可以大规模、高浓度合成UI M;(3)对聚合物的亲水性没有要求,可以利用的聚合物非常广泛,核2壳结构更为丰富;(4)产品可以以任何形式存在。

本文在简要比较以自组装法和超支化聚合物法合成UI M的基础上,主要介绍了以超支化聚合物(特别是超支化聚甘油醚(PG))为支架合成各种核2壳聚合物及其应用。

以长链小分子或聚合物改性的PG可以用作纳米胶囊,也可以作为纳米模板来合成各种无机粒子,而后者显示出量子限制效应和模板效应。

特别地,一种全亲水壳交联的、刺激响应的粒子的合成显示了超支化聚合物法在合成复杂UI M方面的优势。

总之,超支化聚合物法提供了巨大的核2壳结构分子设计空间,为合成功能集成粒子提供了更多机会。

关键词:单分子胶束;超支化聚合物;纳米胶囊;分子设计;自组装引言法国科学家Lehn曾形象地将原子、分子和超分子比作语言中的字母、单词和句子,预示了超分子化学的巨大发展前景[1]。

单分子胶束在主2客体化学和超分子化学领域扮演了极其重要的角色,这与其分子特有的拓扑结构及其所提供的分子设计空间密切相关。

单分子胶束可以作为纳米反应器、药物储藏库和催化剂载体等。

客体分子可以通过拓扑匹配作用、氢键作用、静电力、范德华力、金属2配体等作用而被胶囊化。

考虑到客体分子的几何特征和电子特征的多样性,对单分子胶束的核的化学结构进行相应的分子设计是十分必要的。

分子生物学知识:生物体的自组装现象及其机理研究进展生物体的自组装现象及其机理研究进展随着分子生物学的发展,越来越多的研究发现,生物体内部存在着多种自组装现象。

自组装是指分子或物质在没有外部干扰的情况下,由于化学或物理性质的相互作用,自发地形成有序的结构或整体的过程。

这种现象在生物体内更加普遍,比如蛋白质的自组装、细胞膜的自组装等等。

这篇文章将对生物体的自组装现象及其机理进行详细的介绍。

一、生物体的自组装现象1.蛋白质的自组装蛋白质是生物体内最为重要的一类分子,不仅构成着细胞的大部分结构,而且是生命活动的关键催化剂。

蛋白质在形成的过程中,往往会进行自组装,形成复杂的大分子结构。

例如,一些蛋白质具有自组装为棒状或管状纤维的能力,这种纤维在生物体中起到重要的骨架结构和支撑功能。

而一些蛋白质也具有自组装为类似于颗粒的形态,这种颗粒在细胞中可以用于运输物质,起到了很重要的作用。

2. DNA的自组装DNA是构成生物体遗传物质的核酸分子,其自组装也成为了科学家们研究的热点。

DNA最为典型的自组装现象是形成双螺旋结构,在这样的结构中,两根DNA单链以互补的方式相连组成了一个双链结构。

此外,还有一种DNA自组装现象叫做DNA自组装纳米技术,即通过改变DNA分子的序列和结构,在特定条件下,可以自组装成预定形状的DNA 纳米结构。

这种纳米技术在医药、纳米电子学等领域有着广泛的应用前景。

3.细胞膜的自组装细胞膜是细胞质膜内外的一层薄膜,由磷脂、蛋白质、糖类等组成。

它的自组装与生物体皮肤、骨骼等的自组装相似,都是依靠分子间的力相互吸引和排斥,形成一种紧密排列的整体结构。

细胞膜的自组装结构非常重要,因为它可以为细胞提供物质的进出和能量输入等生命活动所必需的基础。

二、自组装的机理1.分子间相互作用自组装的机理主要是分子间相互作用的结果,包括静电作用、氢键作用、疏水作用等。

当分子间的相互吸引力大于互斥力时,分子会聚集在一起形成有序的结构。

大分子自组装研究的进展大分子自组装属于超分子化学与高分子化学的交叉研究领域,是研究高分子之间、高分子与小分子之间、高分子与纳米粒子之间或高分子与基底之间的相互作用,及其通过非共价键合而实现不同尺度上的规则结构的科学。

自20世纪90年代起,大分子自组装就引起了国际学术界广泛的研究兴趣。

除了嵌段共聚物外,人们陆续发现均聚物、齐聚物、离聚物、无规共聚物及接枝共聚物等都可作为“组装单元”,在一定条件下,通过各种弱相互作用(疏水、氢键、静电作用力等),自发形成形态多样的超分子有序结构。

自组装体形成之后,通过化学修饰的方法,可使其形态“永久”保持。

目前,大分子自组装已被视为构筑具有规则结构功能性纳米材料的主要途径之一生’〕作为一种“软物质”,高分子纳米材料具有广泛的潜在应用价值,比如可用作涂料、药物输送载体、纳米反应器、污水处理剂或作为合成规整结构纳米材料的模板等〔z.;l。

获得大分子自组装体的常规途径是嵌段共聚物在选择性溶剂中胶束化,该过程的驱动力来自于某一链段的疏水性。

近几年来,涌现出多种多样构建大分子自组装体的新途径,大大扩展了高分子胶束化的研究领域。

1超分子体系20世纪30年代,德国Wolf等创造了“超分子’一词,用来描述分子缔合而形成的有序体系.1978年,法国fxhn等超越主客体化学的研究范畴,首次提出了“超分子化学’这一概念,他指出:“基于共价键存在着分子化学领域,基于分子组装体和分子间键而存在着超分子化学’,这无疑是一次重大的思想飞跃.此后经过近20多年的快速发展,超分子化学己远远超越了原来有机化学主客体体系的范畴,形成了自己的独特概念和体系:如分子识别、分子自组装、超分子器件、超分子材料等.在与生物、物理等其它学科的交义融合中,超分子化学己经发展成了超分子科学,被认为是21世纪新概念和高新技术的一个重要源头}s,e.以分子识别为基础、分子自组装为手段、组装体功能为口标的超分子科学体系研究的领域主要包括:超分子体系的反应J性、层状超分子自组装、界而超分子自组装、聚合物自组装、纳米超分子材料等.未来超分子体系的特征将体现为:信息性和程序性的统一,流动性和可逆性的统一,组合性和结构多样性的统一.2分子自组装分子自组装是自然界的一个普遍现象.许多生物大分子如DNA、病毒分子和酶等都是通过自组装过程,形成高度组织、信息化和功能化的复杂结构.在化学领域,分子自组装也是普遍存在的,如.b,体生长、液.b,形成、人工脂质双层的自发生成、金属配位化合物的合成、分子在表而上的有序排列等.分子自组装是指分子与分子之间靠非共价键作用力(包括库仑力、范德华力、疏水作用力、兀一兀堆叠作用力、氢键)形成具有一定结构和功能的聚集体的过程.该过程是自发的,不需要借助于外力}},HI.分子自组装的物理本质是永久多极矩、瞬时多极矩、诱导多极矩三者之间的相互作用.有两大类分子自组装:静态自组装和动态自组装,它们的区别主要在于是否涉及能量耗散.口前,大多数自组装的研究都集中在静态自组装.动态自组装涉及能量耗散,尚处于研究的初级阶段1I.分子自组装与定位组装不同,在定位组装过程中,人工对各个分子的安置具有相对较大的控制能力,在分子自组装中,分子的安置和排列可能跟定位组装一样重要,但是,一旦组装开始以后,其过程很大程度上由自然控制.形成分子自组装体系有两个重要的条件}iol:自组装的推动力及导向作用.非共价键的弱相互作用力维持了自组装体系的结构稳定性和完整性.一般而言,营造分子自组装体系主要有三个层次:第一,通过有序的共价键,首先结合成结构复杂的、完整的中间分子体;第二,由中间分子体通过非共价键的协同作用,形成结构稳定的大分子聚集体;第三,由一个或几个分子聚集体作为结构单元,多次重复自组织排列成有序分子组装体.超分子体系中的相互作用多呈现加和与协同性,并具有一定的方向性和选择性,其总的结合力可以不亚于化学键.分子识别就是这种弱相互作用结合的体现,它是形成高级有序分子组装体的关键.同时,大多数超分子体系还具有一个附加特征:它们具有内部调整能力以便进行错误校正,这是通常纯粹共价体系所达不到的.人们对自组装本质的探索己经从狭义的非共价作用的溶液分子自组装范畴扩展到物质世界的各个层次,分子自组装过程的研究将是超分子科学的中心课题之一。

基于环糊精和客体分子包结络合作用的拓扑凝胶研究进展(注:本文第1,2部分为通过学习该领域的相关知识以及所了解的基本概念和主要研究内容的介绍,第3部分为自己对Ito教授小组的研究内容的理解、最新研究内容的简介和自己部分观点的阐述。

)摘要:本文通过对大分子自组装基本概念的学习和了解,主要介绍了环糊精与聚合物的包结络合作用的原理。

同时结合当前的一些研究热点,重点叙述了采用环糊精与有机无机聚合物,利用包结络合原理制备出具有“八字形”交联拓扑结构的聚轮烷凝胶的研究进展。

关键词:大分子自主装;环糊精;聚轮烷;拓扑交联Abstract: In this paper, we learn the basic concepts of macromolecular self-assembly and mainly describe the inclusion complex principle of cyclodextrin with other polymers. Combined with some of the current research, we focus on reviewing the topologi cal gel with “figure-of-eight” cross-linking which was prepared by use of cyclodextrin and organic and inorganic polymers through the principle of inclusion complex.Keyword: macromolecular self-assembly; cyclodextrin; polyrotaxane; topological cross-linking1前言分子自组装是最普遍的物理化学现象,是构建生命体系的基本途径,如蛋白质的折叠、DNA的双螺旋结构,到病毒的形成、细胞的生成,甚至器官组织的形成,无一不是自组装在发挥着巨大的作用[1]。

大分子自组装有什么作用呢?大分子自组装是研究大分子之间、大分子与小分子之间、大分子与纳米粒子之间或大分子与基底之间的非共价相互作用,从而创制多级组装体,并以此为基础构建功能。

大分子自组装有什么作用呢?接下来,就带你了解一下吧!大分子自组装属超分子化学和高分子科学的交叉学科,是当今化学和材料科学发展的前沿,也是孕育先进材料的摇篮。

21世纪初,复旦大学江明教授研究小组经过20多年坚持不懈的努力,独辟蹊径,创建了“非共价连接胶束”的大分子自组装的新途径,实现了诸多均聚物、齐聚物、离聚物、无规共聚物及接枝共聚物等非嵌段共聚物在溶液中的有序自组装。

这一系列具有中国特色的原创性成果,得到国内外同行的广泛关注、认可和后续跟踪研究。

最近10多年来,我国大分子自组装研究以超常速度蓬勃发展,取得了一系列标志性,甚至是开拓性和引领性的研究成果。

为及时准确地总结和反映该领域的快速发展,给国内外学术同行特别是年轻一代呈现最新的相关研究动态与重要进展,在江明教授和张希教授等的策划和鼓励下,中国科技大学刘世勇教授欣然受命组织国内外20余位活跃在相关前沿领域的学者,编撰《大分子自组装新编》。

嵌段共聚物自组装是大分子自组装的研究源头,至今仍然占据着重要的地位。

A. Eisenberg教授与上海交通大学麦亦勇教授共同执笔本书的第1章,对嵌段共聚物自组装研究领域的新进展进行了系统的剖析和总结。

众所周知,“结晶驱动活性自组装”是过去十多年来国际大分子自组装领域最引人注目的发展之一。

在第2章中,I. Manners教授与李霄羽教授和窦红静教授对结晶驱动自组装的起源、拓展和应用进行了全面综述,详细描述了发现、探索和思考的过程。

与此相关,中山大学陈永明教授等在第6章中,为我们展示了利用经典的嵌段共聚物本体中的微相分离结构在溶液中获得功能性的杂化及多级功能组装体的演化过程。

复旦大学陈道勇教授等重点总结了近十年来在柔性粒子可控多级组装方面的研究进展,将“柔性组装基元”与“多级组装结构”这一对看似矛盾的研究对象有机融合,相关内容总结于第5章。

大分子自主装的认识与进展前言:大分子自组装属超分子化学和高分子科学的交叉学科,是当今化学和材料科学发展的前沿,也是孕育先进材料的摇篮。

它的主要研究内容是高分子之间或高分子与小分子间或高分子与纳米粒子之间通过非共价键的相互作用,进行自组装而实现不同尺度上的规则结构。

[2]大分子自组装是创造具有纳米或亚微米尺度的结构新物质的简单和清洁的途径。

[1]大分子自组装的两重含义:1、以大分子为组装单元构建组装体;2、以小分子为组装单元构建超分子聚合物。

近年来,我国科学家在此领域取得了重要的研究进展。

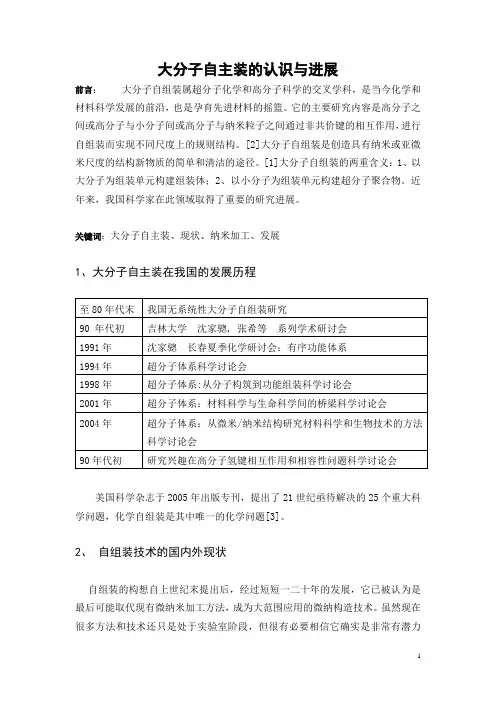

关键词:大分子自主装、现状、纳米加工、发展1、大分子自主装在我国的发展历程美国科学杂志于2005年出版专刊,提出了21世纪亟待解决的25个重大科学问题,化学自组装是其中唯一的化学问题[3]。

2、自组装技术的国内外现状自组装的构想自上世纪末提出后,经过短短一二十年的发展,它已被认为是最后可能取代现有微纳米加工方法,成为大范围应用的微纳构造技术。

虽然现在很多方法和技术还只是处于实验室阶段,但很有必要相信它确实是非常有潜力的。

目前已有的自组装方法有:2.1 垂直沉积法垂直沉积法的基本原理,简单地将基片垂直浸入单分散微球的悬浮液中,当溶剂蒸发时,毛细管力驱动弯月面中的微球在基片表面自组装为周期排列结构,形成胶体晶体。

这种方法能克服生成的胶体晶体存在各种尺寸的多晶区域并且难以控制样品厚度的缺点。

[4]晶体的厚度可以通过调节微球的直径和溶液的的浓度来精确控制。

晶体的厚度与溶剂的蒸发温度无关,但晶体的质量与溶液的蒸发温度有关。

垂直沉积法的关键工艺控制参数是基板和溶液的相对运动速率。

近年来,技术的改进是该方法不断得到完善,应用范围进一步得到拓宽,相继出现了有温度梯度的垂直沉积法、基片提拉法、流速控制法、倾斜基片法以及双基片垂直沉积法等。

2.2 旋涂法对于粒径较小的粒子,无法通过重力沉积,但能在离心力下排列成有序结构,特别是对亚微米的胶粒(300~550)。

生物大分子纳米自组装合成及其在药物传递中的应用在过去的几十年中,纳米技术的应用已经深入到了各个领域中。

纳米材料可以具有独特的物理、化学及生物学特性,它们在材料学、药物学、生物医学等领域的应用也越来越广泛。

在此背景下,生物大分子的纳米自组装合成逐渐成为了一种热门的研究领域,尤其是在药物传递方面的应用。

一、生物大分子纳米自组装的原理生物大分子,如蛋白质、核酸、多糖等,具有多种生物学活性。

它们可以自然地在体内或体外组装成特定的结构或功能性单元,如核糖体、酶、细胞骨架等。

在纳米科学中,通过调节生物大分子间的相互作用,从而利用其自身的分子结构来形成纳米自组装体,从而获得具有独特性质的生物大分子纳米材料。

生物大分子纳米自组装合成的方法也比较多,常用的包括蛋白质自组装、核酸自组装、磷脂自组装等。

其中,蛋白质及其衍生物尤其受到关注,因为它们可以自组装成各种形态的高级结构,如球形、管状或层状的纳米结构。

利用这些自组装体可以制备一系列功能性纳米材料,如支持蛋白质的纳米载体、酶膜、生物传感器、仿生智能材料、药物传递系统等。

二、生物大分子纳米自组装在药物传递中的应用生物大分子纳米自组装作为一种新兴的药物传递系统,已经被广泛研究。

一方面,生物大分子本身具有良好的生物相容性和生物可降解性,可以有效降低药物传递系统的毒性和副作用,并能够避免对环境造成污染。

另一方面,生物大分子的自组装结构具有可控性和多样性,可以实现药物的准确传递和释放,提高药效。

1.蛋白质纳米载体蛋白质纳米自组装载体是一种先进的药物传递系统,可以利用蛋白质的自组装性质来装载和输送药物。

利用不同形态的蛋白质自组装结构,如球形、管状或层状的纳米结构,可以有效提高药物的稳定性和生物利用度。

同时,这些载体还可以避免受体介导的内吞作用和药物的代谢降解,从而实现长时间的低剂量持续释放。

已经有许多研究表明,蛋白质纳米载体可以有效地改善药物的生物利用度和作用效果。

例如,一项最新研究发现,球形蛋白质自组装体可以在体内稳定地存活,同时增强其对特定癌细胞的药物作用。

主客体包结络合作用和大分子自组装江明,郭明雨,邹炯教育部聚合物分子工程重点实验室,复旦大学高分子科学系,上海 200433 关键词:超分子化学,自组装,水凝胶,主客体作用,包结络合在2007年全国高分子学术论文报告会上,我们提出:“在大分子自组装的研究中,可充分利用小分子的超分子化学的原理,引入新的超分子构造单元、利用构造超分子结构的驱动力实现大分子自组装,诱导大分子与小分子、大分子与金属纳米粒子以及与量子点等的组装,实现对组装体的结构、功能的控制。

这将为大分子组装的进一步深入和发展,提供新的动力与机遇。

”本文是我们近两年来基于这一思路的的研究结果的小结。

1.聚合物空心球的超分子表面修饰由聚合物或表面活性剂形成的囊泡和空心球的表面修饰是开拓此类组装体应用的重要前提。

然而,囊泡或空心球通常不能经受化学反应的苛刻条件。

我们成功实现了完全基于超分子化学反应的聚合物空心球的内外壁修饰。

为此,我们将作为主体分子的β-环糊精CD引入到半刚性聚合物链聚酰亚胺的两端,发现该聚合物在水溶液中可以形成单层空心球结构。

作为主体分子的环糊精均匀地分布在空心球的内壁和外壁。

进一步,我们利用端基金刚烷(Ada)修饰的不同分子量的PEG,通过CD 和Ada的主-客体包结络合作用来实现聚合物表面的PEG修饰。

利用等温滴定量热法ITC和动态和静态激光光散射跟踪了这个过程。

结果表明,选择适当Ada-PEG分子量(<2000),空心球的外壁和内壁都能定量地实现表面修饰,但从动力学上说,外壁的修饰远比内壁修饰为快。

由此,我们进一步设计并实现了空心球的内外壁的不对称修饰。

2.基于低分子量PEG/α-CD的超分子凝胶诸多文献研究表明,高分子量的PEG与α-环糊精在水溶液中可通过包结络合作用形成超分子凝胶。

由于该凝胶具有温度响应的gel-sol转变行为和剪切变稀(shear-thinning)的性质,在药物的传输和释放领域具有非常好的应用前景,受到广泛关注。

研究生物大分子的自组装行为在生物科学领域中,研究生物大分子的自组装行为扮演着至关重要的角色。

生物大分子包括蛋白质、核酸和多糖等复杂的分子结构,它们能够以特定的方式自组装形成功能性的超分子结构。

深入了解生物大分子的自组装行为对于理解生物体的结构和功能具有重要意义。

1. 自组装行为的概念和意义自组装是指分子或物质在没有外部干预的情况下,根据其内在的相互作用规律在空间上有序地组织起来的过程。

生物大分子的自组装行为在细胞生物学、生物材料学和纳米科学等领域具有广泛的应用前景。

2. 蛋白质的自组装行为蛋白质是生物体中最为关键的大分子之一,它们能够通过自组装形成复杂的功能性结构,如酶、膜蛋白和细胞骨架等。

蛋白质的自组装行为受到多种因素的调控,包括氨基酸序列、溶液条件和温度等。

通过研究蛋白质的自组装行为,可以了解其折叠和聚集的机制,进而揭示其功能和相关疾病的发生机理。

3. 核酸的自组装行为核酸是生物体中的遗传物质,包括DNA和RNA。

它们具有双螺旋结构,并能依靠互补碱基配对形成稳定的自组装结构。

DNA的自组装行为常被应用于构建纳米结构和折叠DNA纳米器件等领域。

而RNA的自组装行为则在基因调控和病毒复制等方面具有重要作用。

4. 多糖的自组装行为多糖是由多个糖分子组成的大分子化合物,如淀粉和纤维素等。

多糖的自组装行为使得它们能够形成复杂的多孔网络结构,具有吸附、稳定胶体和生物多功能等特性。

研究多糖的自组装行为有助于探索其在药物传递、组织工程和食品科学等领域的应用潜力。

5. 自组装行为的研究方法与技术了解生物大分子的自组装行为需要借助一系列高分辨率的研究方法和技术。

其中,传统的方法包括X射线晶体学、核磁共振和电子显微镜等,能够提供高分辨率的结构信息。

此外,还有许多新兴的技术被应用于生物大分子自组装行为的研究,如原子力显微镜、荧光共振能量转移和质谱等。

总结:生物大分子的自组装行为是一项引人注目的研究领域,对于深入理解生物体的结构和功能具有重要意义。

生命过程中的自组装现象和自组织结构研究生物体是自然界中最具有复杂性和多样性的存在之一,其高度有序的结构和完美的功能组合,是由结构单元的自组装和自组织所构建的。

自组装是指物质分子在特定的条件下通过化学反应或物理作用,自行组合成具有特定结构和性质的超分子结构,而自组织则是由多个自组装单元之间存在相互作用和调控,形成复杂的层次结构。

因此,生命过程中的自组装现象和自组织结构研究被认为是生命科学研究的重要方向之一。

一、自组装自组装是自然界中一种常见的现象,不仅存在于生物体内部,还存在于生物体周围和人工体系中。

生物体内部的蛋白质和核酸等大分子,都是由小分子单元自组装成的,从而构建出各自的三维结构。

此外,细胞膜也是由脂质分子自组装形成,具有高度的组织结构和特定的生物功能。

在自然界中,晶体的自组装也是一种常见的现象。

晶体的自组装是由晶体生长过程中的分子间吸引力和排斥力所决定的,其三维结构高度有序,具有优异的理化性能,因此在工业、材料和医药等领域具有广泛的应用前景。

在人工体系中,自组装作为一种绿色化学合成方法,不仅可以减少有机合成中产生的废弃物和环境污染,还可以将分子结构精确定向到纳米或甚至更小的尺度,从而实现纳米材料的精确控制。

此外,自组装还可以产生新的物理化学性质,例如超支化和催化作用等。

因此,自组装成为了人工制备新型材料的重要手段。

二、自组织自组织是自组装的进一步发展,其形成的结构和功能更加复杂多样,常见于细胞内的高级结构、器官和器系等生物体系。

在生物体系统中,单一分子的自组装往往只能形成有限的高级结构,而由多种组分之间存在的相互作用和调控,则可以形成高度有序的分子组装体,例如细胞核和胞质中的复合物、细胞骨架和微粒组织等。

此外,在群体行为和集体智慧研究中也涉及到了自组织的问题。

昆虫和鸟类等集群生物在出现很高程度群体结构的同时,又不需要集中的指挥,在进化过程中不断地得到优胜和适应。

在人工体系中,自组织可用于构建自主控制的智能界面和智能材料,具有广泛的应用前景。

生物大分子自组装技术的研究与应用生物大分子自组装技术是一种重要的研究领域,其通过在生物环境中基于对生物大分子之间相互作用的调控,实现了对大分子自定向组装的控制。

它不仅在生物学等学科领域有着广泛的应用,同时也是材料科学和纳米技术等学科的一个重要研究方向。

本文将从自组装的基本原理、应用领域以及未来发展方向等方面对这一技术进行探讨。

一、自组装的基本原理自组装是指由分散的物质基于化学或物理效应聚集形成有序结构的过程。

在生物环境中,自组装是一种基本的生物副本系统,它对于细胞机能起到了至关重要的作用。

自组装在生物大分子体系中的出现可归结为生物大分子之间的诸多相互作用影响和调控。

其中自组装的一种主要机制即为分子间的“特异性”相互作用,这些相互作用包括疏水相互作用、电荷相互作用、氢键相互作用、金属离子配位等,从而在生物大分子间形成固定的二级、三级结构从而拥有基本的生物学功能。

自组装技术利用这些相互作用进行分子之间有序排列,从而实现自组装。

二、自组装技术的应用领域自组装技术在生物科学领域有着广泛的应用。

其中一个特别重要的应用领域是药物传输系统。

自组装药物载体可以将药物包装进各种不同的自组装系统中,如固体脂质纳米粒子、胶束、微球及无机纳米颗粒中,从而实现药物的可控释放和封闭性,使其能够减少副作用、更好地吸收,同时也提高了药物的生物利用度。

此外,自组装技术在纳米材料及生物传感领域也有着广泛应用。

比如利用纳米胶束作为生物传感器的微型反应倒装系统,或是利用微影技术在微流控芯片上形成复杂的几何拓扑结构,自组装技术发挥着举足轻重的作用。

自组装技术在还包括天然产物的制备和仿生医学等方面也有广泛应用。

例如,有学者利用自组装技术来合成蛋白质骨架,并通过改变相互作用力的配比来控制它的形态和稳定性。

在仿生医学中,研究人员综合应用自组装技术和激活等技术制作出了具有自愈功能的仿生聚合物,这些都发挥着重要的应用价值。

三、自组装技术的未来发展方向自组装技术还有很多的研究方向和应用前景。

1、期刊名称:polymer degradation and stability;聚合物降解与稳定化2、出版机构:ELSEVIER-sciencedirect3、刊发周期:月刊4、每期刊发论文数:20-25篇5、期刊检索:SCI,影响因子2.0736、推荐理由:该期刊历史久远,为老牌的聚合物材料类期刊,主要涉及聚合物材料的降解和稳定性问题,如降解反应与控制,包括聚合物的热降解、光降解、生物降解、环境降解等。

还包括各类阻燃材料的设计研究与应用,特种聚合物的合成与应用,聚合物在各类条件下的老化和分解研究,聚合物对环境的影响等。

该期刊发刊速度快,如果顺利,基本上一个月内就可得到回改通知,提交回改后2个星期内即可从网上检索下载。

该期刊很受国内外从事聚合物降解与老化研究的科研人员喜爱,因此大量优秀论文得以在该期刊上发表。

7、给出推荐星级:5星vagrantyang2009-02-13 22:261、期刊名称:Progress in polymer science;聚合物科学进展2、出版机构:ELSEVIER-sciencedirect3、刊发周期:月刊4、每期刊发论文数:8篇以内5、期刊检索:SCI,影响因子12.8696、推荐理由:从影响因子看,就知道它的分量了吧。

本刊专门接受综述文章,一般是主编约稿,论文的作者均是某领域的绝对牛人,我所知道的有复旦大学的江明院士发表过关于自组装的文章。

论述的内容基本上包括高分子相关的所有领域,可以作为了解某一领域研究进展的经典文献。

话不多说,是高分子学科的地球人应该都知道它。

7、给出推荐星级:5星,超5星都不为过吧。

llwang2009-02-17 15:361、期刊名称:高分子学报Acta Polymerica Sinica2、出版机构:中国化学会;中国科学院化学研究所3、刊发周期:月刊4、每期刊发论文数:18篇以内5、期刊检索:SCI,影响因子0.541 ;CA;6、推荐理由:从影响因子看,不是很高,但它是中国化学会、中国科学院化学研究所主办,中国科学院主管,主要刊登高分子化学、高分子合成、高分子物理、高分子物理化学、高分子应用和高分子材料科学等领域中,基础研究和应用基础研究的论文、研究简报、快报和重要专论文章。

生物大分子的自组装与功能化研究随着科学技术的不断进步,我们对于生物大分子的自组装与功能化研究的认识也越来越深入。

生物大分子包括蛋白质、核酸、多糖等,它们在生物体内具有非常重要的生命活动和生理作用。

如何将这些大分子进行自组装和功能化,以更好地发挥它们的功能,成为了当前生物科学领域的前沿研究。

一、生物大分子的自组装1.蛋白质的自组装蛋白质是生物体内重要的大分子之一,它们的自组装对于细胞的结构和功能至关重要。

蛋白质的自组装可以通过非共价作用(如静电作用、疏水作用)或共价键结构的形成来实现。

静电作用是指带有电荷的分子间的相互吸引和排斥。

当带正电荷的蛋白质遇到带负电荷的物质时,它们会相互吸引,从而形成复合物。

例如,人类胰岛素可以通过非共价作用与胰岛素受体结合,发挥其生理功能。

疏水作用是指分子间亲水性和疏水性的相互作用。

当疏水基团集中在一起时,它们会相互排斥,形成亲疏分离的区域。

蛋白质的自组装也可以通过疏水作用来实现。

例如,蛋白质在水中可以通过形成亲疏分离的区域,使得疏水基团集中在一起,并最终形成团块或大分子。

2.核酸的自组装核酸是生物体内储存和传递遗传信息的重要大分子。

核酸的自组装也对于细胞的生命活动和生理作用非常重要。

核酸的自组装可以通过氢键相互吸引和配对来实现。

DNA是我们熟知的一种核酸分子,由四种核苷酸组成:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C)。

这些核苷酸可以通过氢键相互吸引和特异性配对,从而形成DNA的双螺旋结构。

这种DNA的自组装结构不仅便于复制和传递遗传信息,同时也能够在生命活动中发挥其重要的作用。

二、生物大分子的功能化在自组装的基础上,生物大分子的功能化研究也具有重要的意义。

通过改变分子结构,我们可以使生物大分子拥有更好的功能。

1.蛋白质的功能化蛋白质具有非常丰富的功能,但它们的功能往往需要结合其他分子或离子来发挥。

因此,蛋白质的功能化也就变得非常重要。

蛋白质的功能化可以通过理化方法或基因工程方法来实现。

生物大分子仿生自组装技术的研究与应用生命体内存在很多大分子,例如蛋白质、核酸、多糖等等。

这些大分子的自组装可以产生很多有趣的现象,例如DNA串珠、酶的催化作用等,因此在仿生学研究中,人们一直探索着如何利用这些大分子的自组装性质,来生成类似于生命体内的物质。

本文将介绍生物大分子仿生自组装技术的研究与应用。

一、蛋白质的自组装蛋白质是生物体内广泛存在的一种大分子,它们的自组装性质已经被广泛研究。

研究表明,许多蛋白质可以在一定条件下自组装成为具有规则结构的纤维,例如β-淀粉样蛋白和蛋白原纤维。

利用这些蛋白质自组装的性质,科学家们已经成功生成了具有类似于昆虫翅膀纹理的纳米结构,这对于制造新型纳米材料具有很大的应用前景。

除了纤维结构外,许多蛋白质还可以自组装成为球形结构,例如病毒的外壳就是由蛋白质组成的。

由此,人们可以通过改变蛋白质的组合方式和空间结构,来设计出各种不同形态和功能的纳米颗粒,这可以用于制造各种药物递送系统和储能器材料等。

二、DNA的自组装DNA是生物体内的基因遗传物质,它具有很好的自组装性质。

科学家们已经成功地利用DNA的自组装性质,制造出各种具有规则结构的纳米结构,例如DNA八面体、DNA花环和DNA六边形等等。

利用DNA的自组装性质制造出来的纳米结构除了具有形态美观外,还可以用于制造各种纳米传感器和储存器件等。

例如,人们可以利用DNA的互补配对性质,在DNA纳米结构上设计出各种针对特定分子的识别元件,这些识别元件可以用于制造高灵敏的生物传感器。

三、多糖的自组装多糖是生物体内广泛存在的一种大分子,它们的自组装性质也受到了广泛关注。

例如,利用海藻酸钠在特定条件下的自组装性质,人们已经成功制造出了各种不同形态和尺寸的亲水凝胶,这些亲水凝胶可以用于制造各种生物材料和医学器械。

另外,人们还利用胶原蛋白的自组装性质来制造出具有抗菌和促进愈合效果的生物膜,这为制造高效治疗创口的生物质材料提供了新思路。

高分子院士(健在的)(按地域从北向南):王佛松(应化所)周其凤(吉林大学)沈家璁(吉林大学、浙江大学双聘)张希(清华大学)徐僖(四川大学)沈之荃(浙江大学)程镕时(南京大学)杨玉良(复旦大学)江明(复旦大学)严德岳(上海交大)卓仁禧(武汉大学)曹墉(华南理工)林尚安(中山大学)吴奇(香港科技大学)高分子领域973首席科学家:曹墉(华南理工)杨玉良(复旦大学)顾忠伟(四川大学)韩志超(北化所)高分子领域著名期刊美国化学会Macromolecules的顾问编委(国内教授)江明(复旦大学)韩志超(北化所)潘才元(中科大)高分子材料专家牛人很多,我介绍些院士你认识认识:周其凤——中科院院士、高分子化学家,现任吉林大学校长、中国科学院院士、教授、博士生导师曹镛教授,1998年至现在华南理工大学材料学院教授、博士生导师,分子光电材料及器件研究室主任。

2001年12月当选中国科学院化学学部院士。

徐僖教授,1921年1月出生,江苏南京人,我国著名高分子材料科学家,中国科学院院士。

现任四川大学(成都科技大学)教授、高分子研究所所长。

程镕时教授,中科院院士,高分子物理及物理化学家。

江苏宜兴人。

1949年毕业于金陵大学化学系。

1951年毕业于北京大学化学研究部。

南京大学、华南理工大学教授。

江明教授,中国科学院院士、著名高分子学家、复旦大学教授。

毛炳权院士,高分子化工专家。

广东省东莞市人。

1933年11月2日出生。

1959年毕业于莫斯科门捷列夫化工学院获工程师学位。

北京化工研究院高级工程师。

1995年当选为中国工程院院士。

颜德岳中科院院士,高分子化学家。

上海交通大学教授。

1937年生于浙江永康。

1961年毕业于南开大学化学系,1965年吉林大学化学系研究生毕业。

2002年获比利时Leuven天主教大学自然科学博士学位。

长期致力于聚合反应动力学研究、超支化聚合物的分子设计和不规整聚合物的超分子组装领域的研究。

提出了聚合物分子量分布等分子结构参数及其与聚合反应条件之间的数学关系;利用不同聚合反应基团的活性差别,建立了用商品化的双组分单体原位合成AB2型中间体的方法大量制备超支化聚合物的新方法,并采用该方法合成了一系列复杂的新型超支化聚合物;基于氧杂环单体的自缩合开环聚合反应,合成了一种带超支化“核”合聚氧化乙烯“臂”的两亲性多臂共聚物;进而提出了其分子堆砌模型和宏观分子自组装机理,在实验室实现了宏观尺度的分子自组装和结构不规整大分子的宏观自组装。

专刊约稿我国内地高分子科学研究20年回顾———纪念《高分子通报》创刊20周年董建华(国家自然科学基金委员会,北京 100085) 摘要:从几个侧面回顾了20年来我国内地高分子学科领域发展进程。

在学科整体发展方面,主要概括了研究资助增长与管理模式改革、研究队伍更替与扩大、总体水平与影响的基本判断和存在的主要问题等;在学术方面,主要概述了获得国家自然科学奖、代表性应用成果和各分支领域有重要学术价值的代表性研究进展。

关键词:高分子;学科发展;20年回顾;研究进展今年是我国《高分子通报》创刊20周年,编辑部约请多位学者撰写纪念文章。

本人却之不恭,写下此篇拙文。

《高分子通报》创刊时,本人还是高分子领域即将毕业的博士研究生,可以说,本人见证了过去20年我国高分子学科的发展,文中主要是从个人经历所了解的有限情况,回顾高分子领域在过去20年的发展历程,恐有诸多遗漏和偏见,望读者批评或见谅。

此外,要特别说明的是,作者近几年写过高分子研究年度概述[1~4],限于篇幅,只从中选取少量例子,详细情况请参阅已发表资料。

过去20年,是我国社会、经济和科学技术发生变革与快速进步的时期,近10年来后者更加突出。

高分子科学与其它学科发生了类似的变化,集中体现在代际更替、投入增长、规模扩大和进步提速等方面。

1 研究资助在过去20年里,我国科学技术经费投入方式与管理政策经历了许多变化,某些时候的变化曾对基础研究多少有些不利影响。

总体上随着经济发展和各级领导对科学技术重要性认识的加深,各级政府加大了对科学技术工作的经费投入,推出了一系列发展科学技术的举措。

这为我国高分子领域的发展提供了有力保障。

1986年,在中国化学会决定创办《高分子通报》、王葆仁先生写下“发刊词”的时候,适逢国家整体体制改革,大幅度推进社会各领域全面进步,在科学研究资助模式改革方面,成立了国家自然科学基金委员会,同时,国家设立了跟踪高技术发展的“863”计划。

国家自然科学基金是借鉴发达国家科学技术管理经验建立的一套通过同行评议、公平竞争、专家决策、择优资助的资助模式,对按单位、按研究人员人数计划拨款方式进行改革,希望通过全国范围竞争,支持一定比例的研究人员从事基础研究,与此同时鼓励引导大多数研究人员与企业结合从事技术开发与技术转移工作,以适应当时国家经济、工业和技术的发展需求。

生物大分子自组装的动力学与机制研究生物大分子自组装是生物学研究中一个重要的研究领域。

它涉及到复杂体系的组装、结构和功能。

了解生物大分子自组装的动力学与机制,对于认识生命的本质和发展新药物都具有重要意义。

1、生物大分子自组装的基本概念生物大分子自组装指的是生物大分子在适宜的条件下,依靠化学反应,通过自身分子间力的作用,在空间中按照一定的规则组装成立体结构。

生物大分子自组装的结果,往往是由多个相同或不同的单元组成的复杂整体,例如蛋白质、核酸、糖等物质。

生物大分子自组装的机制和动力学规律与生物进化有关。

大自然中,许多生物体生存和演化的过程中,都依赖于生物大分子自组装的能力。

例如,病毒是生物大分子自组装的产物,也是依赖自组装的能力才能完成其生命过程。

2、生物大分子自组装的动力学研究生物大分子自组装的动力学是研究其组装过程的关键。

在生物大分子自组装的过程中,分子可以通过各种交互方式相互作用,这些交互方式包括范式力、氢键、静电作用、疏水作用等。

这些交互力导致分子之间的积聚和分散现象。

通常,自组装过程是开放的、动态的和非平衡的。

动力学研究可以帮助我们了解自组装的动态过程,以及自组装结果的结构和物理性质。

近年来,随着新技术的发展,生物大分子自组装的动力学研究已经取得了巨大的进展。

目前,基于实验和计算模拟的方法被越来越多地应用于生物大分子自组装的研究中。

3、生物大分子自组装的机制研究生物大分子自组装的机制研究是研究其组装规律和方式的过程。

生物大分子的自组装往往是受多种影响因素的综合作用。

不同的影响因素会产生不同的组装模式和结构。

例如,在高温下,蛋白质会失去其折叠态,从而导致无序的聚集形成衍生物。

而在较低温度下,蛋白质会逐渐折叠并形成规则的三维结构。

同时,生物大分子的化学和物理特性也会影响组装的程度和方式。

例如,带电的分子相互作用容易导致凝聚物的组装而不是分散的状态。

总的来说,生物大分子自组装的机制还有待进一步研究和理解。