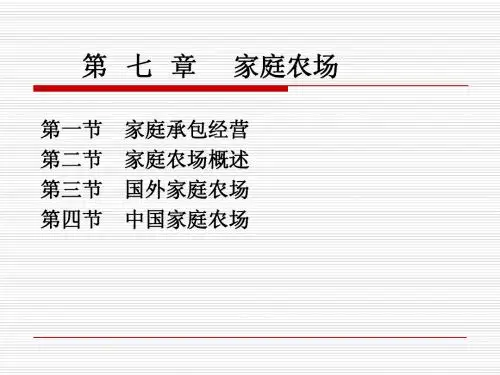

国内外家庭农场讲义

- 格式:ppt

- 大小:10.83 MB

- 文档页数:76

家庭农场讲义家庭农场,一个起源于欧美的舶来名词;在中国,它类似于种养大户的升级版。

通常定义为:以家庭成员为主要劳动力,从事农业规模化、集约化、商品化生产经营,并以农业收入为家庭主要收入来源的新型农业经营主体。

家庭农场是指以家庭成员为主要劳动力,从事农业规模化、集约化、商品化生产经营,并以农业收入为家庭主要收入来源的新型农业经营主体。

2013年“家庭农场”的概念是首次在中央一号文件中出现,称鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转。

2013年中央一号文件提出,坚持依法自愿有偿的原则,引导农村土地承包经营权有序流转,鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转,发展多种形式的适度规模经营。

一、优势特点1、在中国,家庭农场的出现促进了农业经济的发展,推动了农业商品化的进程。

有效的缩小城乡贫富差距。

2、家庭农场以追求效益最大化为目标,使农业由保障功能向盈利功能转变,克服了自给自足的小农经济弊端,商品化程度高,能为社会提供更多、更丰富的农产品。

3、家庭农场比一般的农户更注重农产品质量安全,更易于政府监管。

二、家庭农场模式编辑美国:大中型家庭农场美国的农业以家庭农场为主,由于许多合伙农场和公司农场也以家庭农场为依托,因此美国的农场几乎都是家庭农场。

可以说美国的农业是在农户家庭经营基础上进行的,具有如下特点。

1.经营规模化和组织方式多样化从经营规模来看,其发展与趋势表现为农场数目的减少和经营规模的扩大。

20世纪以来,美国家庭农场在数量上上升至89%,拥有81%的耕地面积、83%的谷物收获量、77%的农场销售额。

2.生产经营专业化美国把全国分为10个“农业生产区域”,每个区域主要生产一两种农产品。

北部平原是小麦带,中部平原是玉米带,南部平原和西北部山区主要饲养牛、羊,大湖地区主要生产乳制品,太平洋沿岸地区盛产水果和蔬菜。

就是在这种区域化布局的基础上,建立和发展了生产经营的专业化。

3.土地所有权私有化美国经过几十年的探索,于1820年建立了将共有土地以低价出售给农户、建立家庭农场的农业经济制度,正是这种制度的建立,促进了美国开发西部的热潮。

国外家庭农场的发展经验借鉴日期:2014-04-15 作者:农业情报研究室来源:点击:6652013年中央一号文件提出“鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转”。

其中,“家庭农场”的概念首次在中央一号文件中出现。

随之而来的是许多人一连串的疑问:何为家庭农场?到底该如何发展?国家将如何扶持?本文首先解读家庭农场的内涵,介绍国外发展家庭农场的经验和国内家庭农场发展的现状,以期从国外家庭农场发展的做法上得到一些启示。

一、家庭农场产生的背景及基本概念家庭农场源于欧美,是一种比较典型的农业经营形式。

纵观国外家庭农场的发展史,家庭农场的内涵可从四个方面来理解:一是农场主的综合素质较高,他们都是懂管理、善经营,思想意识超前,熟悉有关的法律法规和税收政策,了解市场动向的农业生产能手;二是农场生产作业的机械化、自动化、信息化水平较高;三是农畜产品高质高效,符合法定标准,具有可持续发展的能力;四是相对规模较大,专业化程度较高。

在国内,家庭农场作为农村的一种新型经营主体,类似于种养大户的升级版,是我国农村生产力不断发展的产物。

根据农业部给出的解释,家庭农场是指以家庭成员为主要劳动力,从事农业规模化、集约化、商品化生产经营,并以农业收入为家庭主要收入来源的新型农业经营主体。

二、国外发展家庭农场的成熟做法和经验下面介绍国外家庭农场的一些成熟做法和发展经验,以期为国内发展家庭农场得出一些有益的启示。

(一)土地租赁制度的建立和土地的相对集中租地农场是一种有效率的经济组织,农场土地所有权和经营权的分离,使双方都能够增加收益,有利于双方产生积极性,从而提高农业劳动生产率。

土地租赁制度使得土地得以流转,实现土地的规模经营。

日本在上世纪60年代制定了《农业基本法》,鼓励农业生产的扩大和农业结构的调整,该法也允许离开村庄去城里的农民将其土地委托给小规模的农业合作社代耕。

在这些法律法规下,1955—1964年间,日本的农业年增长率为4%,高于大多数国家的农业增长率,也满足了当时由于人民收入提高而对食物消费需求的增长。