植物的抗性

- 格式:ppt

- 大小:4.42 MB

- 文档页数:77

植物抗性机理研究及应用植物作为一种重要的生态系统成员,承担着维持整个生态系统稳定和生物多样性的重要责任。

然而,不同的生物环境和气候条件往往会对植物的健康和生长产生一定的影响。

为了保护植物的健康和生长,研究植物的抗性机制和应用这些研究成果已经成为一个非常重要的课题。

一、植物的抗性机制植物作为生物体,也有自我保护的机制,可以对抗病原菌和逆境的影响。

具体来说,植物的抗性机制可以主要表现为:结构抗性、化学抗性和生物抗性。

结构抗性是指植物通过改变自身的形态结构来抵御外来的影响。

比如,植物叶表面的角质层就可以作为一个物理屏障,能够减少病原菌的侵入。

同时,植物还会在根部形成一个类似于障壁的结构,以防止土壤中的毒素和有害物质侵入。

化学抗性则是指植物通过释放化学物质来抑制病原菌和外来逆境的影响。

比如,植物可以分泌抗生素来杀死病原菌,或者产生酸性物质来抵御碱性土壤环境。

生物抗性是指植物通过依赖其他生物来抗击病原菌和外来的逆境。

具体来说,植物能够生产出促进有益微生物生长的物质,以增加微生物的数量来对抗病原菌。

同时,植物还可以招引有益微生物并抑制有害微生物的生长。

二、植物抗性机理的应用植物抗性机理的深入研究不仅可以揭示植物生理学的机制,还可以为保护植物健康提供更多的手段和途径。

具体来说,植物抗性机理的应用主要包括以下几个方面。

1、病害防治利用植物的抗性机制可以有效地预防和治疗植物病害。

例如,研究植物的生物抗性机制可以有效地提高植物对病原菌的抗性,从而减少病害的发生和影响。

此外,还可以利用植物化学成分来制备绿色的农药,实现绿色农业。

2、环境修复植物可以对环境进行修复,净化空气和水源,从而保护地球的生态环境。

例如,利用植物的结构抗性和吸收能力等特点,可以有效地修复受到工业废气和化学污染的土壤和地区。

3、增强农作物产量通过研究植物抗性机制,可以利用基因工程技术,改良农作物抗病性能和适应性,从而提高农作物的产量和品质。

4、新药研发研究植物生物抗性机制可以发现许多具有药用价值的天然产物,这些产物可以成为研制新型药物的重要资源。

植物抗性系统的研究和应用植物是地球上最重要的生命体之一,人类的生存和发展离不开植物。

虽然植物并没有高度智能,但它们拥有非常特殊的抗病能力,也就是植物的抗性系统。

植物的抗性系统不仅能保证植物的生存,而且还对人类的疾病有着重要的借鉴作用。

本文将围绕植物抗性系统的研究和应用展开论述。

一、植物抗性系统的基本概念植物的抗性系统是指植物能够抵御病菌、昆虫和其他外部有害因素的机制。

植物的抗性系统主要分为两类:先天性抗性和后天性抗性。

先天性抗性是植物自身天生的防御机制,包括植物表面的毛发、皮肤、果实等,能有效减少病原体附着和滋生。

后天性抗性是植物在受到病原体感染后产生的,包括植物产生的化学物质、蛋白质、酶类等,能有效对抗病原体。

二、植物抗性系统的研究进展随着科技的进步和人们对植物抗性的关注,对植物抗性系统的研究也越来越深入。

近年来,植物抗性系统研究的重点主要集中在以下方面:1. 植物HAMPs蛋白的研究HAMPs蛋白是植物中一种重要的抗病蛋白。

HAMPs蛋白在植物抗病过程中发挥着关键作用。

HAMPs蛋白的研究不仅有助于加深我们对植物抗病机制的了解,还有望开发新型的、高效的抗病药物。

2. 植物基因编辑技术的研究基因编辑技术是近年来发展最为迅速的一种基因研究技术,该技术可精确地对基因进行修改、删减和替换。

将该技术应用到植物抗性研究中,可以快速研发出更加抗病的植物品种。

3. 植物免疫系统的研究植物免疫系统是植物抗病机制中非常重要的一环。

植物免疫系统的研究不仅能帮助我们更好地了解植物的免疫机制,还有助于开发新型的抗病药物。

三、植物抗性系统的应用植物抗性系统的研究不仅对科学研究有很大的价值,还有着众多的应用价值。

在众多的应用领域中,以下三个领域是最为重要的。

1. 农业领域在农业领域中,应用植物抗性系统的研究已经使大量优良品种问世。

这些品种在抵御病害攻击方面表现出色,为农业生产提供了有力的支持。

2. 医药领域在医药领域中,科学家们已经成功地将植物抗性系统中的关键分子应用于人类抗病治疗。

植物抗性生命的坚韧力量植物作为自然界中最重要的生命形式之一,拥有令人惊叹的生存能力和抗性,这种坚韧力量为它们在各种环境条件下持续生长和繁衍提供了重要支持。

从极端气候到寄生虫的侵袭,植物通过各种自我防御机制以及适应性的进化来克服困难。

本文将探讨植物抗性生命的坚韧力量,并剖析其中的原因。

一、适应环境的生理机制1. 抗旱能力:植物通过调节气孔大小和数量来控制水分的蒸腾,减少水分的流失。

此外,植物还会发展出较为深厚的根系,以便吸收地下深处的水源。

2. 抗寒能力:在面临低温的环境中,植物会通过调节细胞的组成和生理过程来提高耐寒性。

例如,在冬季,一些植物会增加蓄积淀粉和脂肪的能力,以提供更多的能量来维持生长活动。

3. 抗盐能力:当植物生长在含盐土壤中时,它们需要对高浓度的盐进行耐受和排除。

植物通过激活离子调节通道和酶的产生来保持细胞内外离子平衡,以减少盐对细胞的损害。

二、自我防御机制的运用1. 化学物质的释放:植物可以合成出各种化学物质来抵御外界的侵害。

例如,当植物受到昆虫的攻击时,它们会释放出气味刺激周围的昆虫,或者产生有毒的物质来杀死害虫。

这种自我保护机制在植物界中非常普遍。

2. 柔韧的外表保护:植物的表皮通常由角质层和表皮组织构成,具有较强的保护作用。

许多植物表皮的细胞壁具有蜡质沉积物,可以减少水分的蒸散,并防止病原体的侵入。

3. 快速修复伤口:植物拥有快速修复伤口的能力,以减少伤口对细胞的进一步破坏。

当受到损伤时,植物会迅速形成木质部和疤痕组织,以恢复受伤部位的结构和功能。

三、进化适应的力量1. 自然选择:在不断变化的环境中,只有适应能力强的植物才能存活下来并繁衍后代。

适应环境的植物往往具有更强的抗性和生存能力,逐渐形成某个地区的优势物种。

2. 遗传多样性:植物种群中的遗传多样性可以提供更多的遗传变异,使某些个体对特定的环境压力表现出更好的抗性。

通过基因突变和基因重组,植物可以进化出适应性更强的特征。

植物抗性鉴定与遗传基础研究随着人类对植物的需求日益增长,植物病虫害也日益严重。

为了保护农作物,需要研究植物的抗性,并开发出高效、环保的抗性育种技术。

本文将阐述植物抗性鉴定的方法和遗传基础研究的进展。

一、植物抗性鉴定方法1.病原菌感染法常用的病原菌包括拟南芥病原菌(Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000)、稻瘟菌(Magnaporthe grisea)、青枯病菌(Xanthomonas campestris pv. campestris)、普通赤霉菌(Alternaria brassicicola)等。

可以通过磁珠免疫沉淀等方式诱导病原菌接种植物,并观察植物发生的症状,评估植物的抗性程度。

2.机械伤害法将基因编辑或敲除后的植物进行人工划伤,再接种病原菌,观察植物是否发生病变。

这种方法可以排除天然变异造成的影响,更加准确地评估植物的抗性。

3.基因组学方法通过基因芯片、传感器等技术,分析植物基因表达的变化,以此评估植物的抗性程度。

这种方法需要大量的数据和专业的设备,但有望成为未来植物抗性鉴定的主流方法。

二、植物抗性遗传基础研究1.免疫相关基因植物的抗性主要依赖于其免疫系统。

研究发现,植物免疫相关基因能够识别并响应病原菌,启动免疫反应,保护植物免受病害侵袭。

植物激酶、转录因子等分子均参与了植物的免疫反应。

2.信号传递途径信号传递途径是植物免疫反应的重要环节。

研究发现,植物免疫反应的信号传递途径涉及到多个关键分子,包括离子通道、激酶、磷酸酸化酶、磷脂等。

这些分子能够参与植物免疫反应的不同阶段,协调各个环节的活动,保护植物健康。

3.植物的免疫记忆植物能够通过免疫记忆机制,识别并避免病原菌侵袭。

研究表明,植物的免疫记忆机制依赖于DNA甲基化、组蛋白修饰等修饰方式。

这种机制为植物病害的预防和治疗提供了新思路。

三、未来展望随着分子生物学、基因编辑等技术的快速发展,植物抗性鉴定和遗传基础研究将变得更加准确、深入。

植物生物学中的植物抗性与病虫害防治植物抗性和病虫害防治是植物生物学中重要的研究领域,涉及植物与外界环境相互作用、植物对病原体和害虫的应答机制以及如何利用植物抗性来进行病虫害的防治等方面。

本文将从植物抗性的概念、植物对病原体和害虫的不同抗性机制、植物抗性提高的途径以及植物抗性在病虫害防治中的应用等方面进行探讨。

一、植物抗性的概念植物抗性是指植物在遭受病原微生物或害虫侵袭时,通过自身一系列生理、生化和分子机制的调控,来减轻、抑制或免疫对侵袭的损害。

植物的抗性机制可以分为两类:固有抗性和获得性抗性。

固有抗性是植物天生具备的对病原体和害虫的防御能力,而获得性抗性则是植物在遭受感染或虫害后,通过一系列的信号传导与调节来启动的防御反应。

二、植物对病原体和害虫的不同抗性机制1. 植物对病原体的抗性机制植物对病原体的抗性机制主要包括物理防御、化学防御和生化防御等方面。

物理防御主要通过植物表面的刺毛、角质层和细胞壁等结构来抵御病原体的入侵。

化学防御则是通过合成和释放一系列的次生代谢产物,如挥发性有机化合物和抗菌肽等,来抵抗病原体的感染。

生化防御包括植物通过激活一系列的信号通路,产生抗病蛋白如抗菌酶、抗氧化酶和抗菌物质等来抵抗病原体侵入。

2. 植物对害虫的抗性机制植物对害虫的抗性机制主要包括机械防御、化学防御和生物防御等方面。

机械防御通过植物的硬壳、鳞片等结构来减少或阻止害虫的进入。

化学防御则是通过合成和释放一系列的挥发性有机化合物、生物碱和抗虫物质等,来抵御害虫的侵害。

生物防御包括植物通过触发一系列的信号传导与调节来产生酶类、毒素、诱导抗虫化合物等,来减轻或抑制害虫的繁殖和侵袭。

三、植物抗性提高的途径植物抗性的提高主要可通过选择育种、遗传改良和生态调控等途径进行。

选择育种是通过筛选、选育抗病性和抗虫性优良的品种,培育出抗病虫害的新品种。

遗传改良则是通过植物基因的转导和编辑,提高植物的抗病虫性能。

生态调控是通过改变植物的生长环境、优化土壤条件以及利用益生菌等手段来提高植物的抗性。

植物的抗性名词解释植物的抗性是指植物对于各种病原体、虫害、逆境等外界压力的抵抗能力。

抗性是植物作为生命体的一项重要适应能力,决定了植物在自然环境中的存活和繁衍能力。

1. 抗病性抗病性是植物对各类病原微生物侵染的抵抗能力。

植物通过自身的防御机制,例如细胞壁增强、产生抗菌物质等,来抵挡病原体的侵害。

同时,植物也能通过启动免疫反应,将侵入的病原体消灭或限制其生长繁殖,以维持自身的健康状态。

2. 抗虫性抗虫性是植物对于各类害虫的抵抗能力。

植物可以通过产生香气、分泌具有毒性的物质等方式来抑制害虫的侵袭。

此外,植物还能利用捕食性昆虫等自然天敌来控制害虫的数量,从而维持植物群体的生长繁殖。

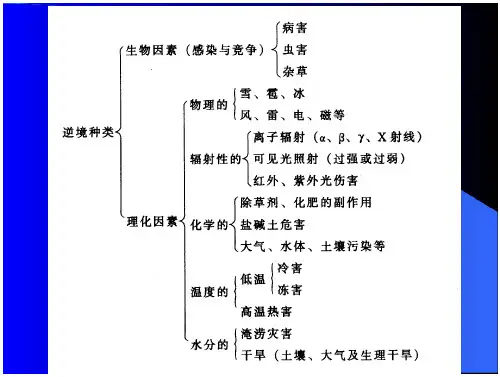

3. 抗逆性抗逆性是植物对各类逆境环境的抵抗能力。

逆境环境包括高温、低温、干旱、寒冷等极端或变化剧烈的条件。

植物通过产生抗逆相关的蛋白质和酶,以及适应性调节生长和发育的机制,来应对逆境的挑战。

例如,在干旱条件下,植物的根系可以提高水分吸收能力,从根部抽水来供给叶片,以维持光合作用的进行。

4. 抗药性抗药性是指植物对农药或化学药物的抵抗能力。

当植物长期接触某种特定药物时,部分植物个体会发生突变,使得其对该药物产生抗性。

这种抗性可能是因为突变后的植物具有代谢药物的酶,或者具有变异的受体结构,使药物失去了对其的杀伤作用。

抗药性不仅对植物自身有益,还对农业生产起到重要作用,避免了过度使用农药导致的环境污染和农产品质量下降等问题。

植物的抗性是植物自身在长期与环境相互作用中的结果。

植物通过与外界环境的相互作用,培养和提高自身的抗性,以适应复杂多变的自然环境。

在今后的研究和农业生产中,进一步了解植物抗性的机制,挖掘和利用植物自身的防御系统,将会为提高农作物的产量和抵抗力提供重要的理论和技术支持。

第1篇一、实验目的本实验旨在通过实验室分析手段,鉴定不同植物对特定生物胁迫(如病原菌)和非生物胁迫(如干旱、盐害等)的抗性水平,为植物育种和栽培管理提供科学依据。

二、实验材料1. 植物样品:选取不同品种的植物(如小麦、水稻、玉米、大豆等)作为研究对象。

2. 病原菌:选取常见的植物病原菌(如小麦白粉病菌、水稻纹枯病菌等)。

3. 非生物胁迫模拟材料:如盐溶液、干旱模拟装置等。

4. 实验试剂:DNA提取试剂盒、PCR试剂盒、引物、缓冲液等。

三、实验方法1. 植物抗病性鉴定a. 病原菌接种:将病原菌接种于植物叶片上,控制接种量和接种时间。

b. 观察记录:定期观察植物叶片上的病变情况,记录病变面积、症状等。

c. 抗病性评估:根据病变面积、症状等指标,对植物的抗病性进行评估。

2. 植物抗逆性鉴定a. 非生物胁迫处理:将植物置于盐溶液、干旱等非生物胁迫环境中,控制处理时间和浓度。

b. 观察记录:定期观察植物的生长状况,记录生长指标(如株高、叶片数、叶片颜色等)。

c. 抗逆性评估:根据生长指标,对植物的抗逆性进行评估。

3. 分子生物学分析a. DNA提取:提取植物样品的基因组DNA。

b. PCR扩增:根据引物设计,对植物抗性相关基因进行PCR扩增。

c. 序列分析:对PCR产物进行测序,分析基因序列。

四、实验结果与分析1. 植物抗病性鉴定通过观察记录和抗病性评估,发现不同植物对病原菌的抗性存在差异。

部分植物品种表现出较强的抗病性,而其他品种则易受病原菌侵害。

2. 植物抗逆性鉴定在盐溶液、干旱等非生物胁迫条件下,部分植物表现出较强的抗逆性,生长状况良好;而其他植物则受到较大影响,生长受到抑制。

3. 分子生物学分析通过PCR扩增和序列分析,发现部分植物抗性相关基因在抗性植物中表达量较高,而在非抗性植物中表达量较低。

五、结论与讨论本实验通过对不同植物的抗病性和抗逆性进行鉴定,揭示了植物对生物胁迫和非生物胁迫的抗性差异。

常绿乔木雪松Cedrus deodara (Rexb.) G. Don 释放杀菌素,减噪龙柏Sabina chinensis (L.) Ant. cv. ’kaizuca’ 抗海潮海风;吸、抗氟化氢,滞尘,减噪,抑制和杀死空气中病菌侧柏Platycladus orientalis (Linn.) Franco 耐水湿;抗二氧化硫、氟化氢、氯气,杀菌,吸尘,隔音白皮松Pinus bungeana Zucc. Ex Endl. 抗二氧化硫、氟化氢、氯气等,滞尘,释放杀菌素常绿阔叶乔、灌木广玉兰Magnolia grandiflora L. 耐水湿;吸、抗二氧化硫、氟化氢,滞尘,释放杀菌素女贞Ligustrum lucidum Ait. 抗海潮海风,耐盐碱;吸、抗二氧化硫、氯气、铅,释放杀菌素,防火,隔音石楠Photinia serrulata Lindl. 吸氟化氢,释放杀菌素落叶乔、灌木合欢Albizzia julibrissin Durazz. 耐盐碱;吸、抗二氧化硫,释放杀菌素刺槐Robinia pseudoacacia Linn. 吸二氧化硫、氯气、氟化氢,吸收铅蒸气臭椿Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 耐水湿;吸、抗二氧化硫、氯气、氟化氢等,分泌杀菌素银杏Ginkgo biloba L. 抗二氧化硫、氯气、氟化氢,防火构树Broussonetia papyrifera (L.)L’Her.Ex V ent. 抗海潮海风;吸、抗二氧化硫,抗氟化氢,防尘,耐高温国槐Sophora japonica Linn. 耐水湿;抗二氧化硫、氟化氢,释放杀菌素落叶乔木和灌木榆树Ulmus pumila L. 抗海潮海风;抗二氧化硫、氯气等有害气体,吸尘,吸铅苦楝Melia azedarach L. 耐水湿,耐盐碱;抗有毒气体,滞尘,释放杀菌素君迁子Diospyros lotus L. 耐水湿,耐荫;抗二氧化硫,吸氯气毛泡桐Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. 抗海潮海风;吸、抗二氧化盐肤木Rhus chinensis Mill. 抗海潮海风;释放杀菌素加杨Populus canadensis Moench 吸、抗二氧化硫、氯气等有害气体,减噪,滞尘垂柳Salix babylonica L. 耐水湿;吸、抗二氧化硫,抗烟尘,隔音,释放杀菌素桑树Morus alba L. 抗海潮海风,耐水湿;抗二氧化硫、氟化氢、氯气,吸汞,滞尘,减噪,分泌杀菌素核桃Juglans regia L. 抗二氧化硫,释放杀菌素悬铃木Platanus orientalis L. 耐水湿;抗烟尘,吸附苯、乙醚、硫化氢、氟化氢,减噪,分泌杀菌素旱柳Salix matsudana Koidz. 吸、抗二氧化硫、氯气,滞尘,减噪梧桐Firmiana simplex (L.) W.F. Wight 吸、抗氟化氢、氯气,隔乌桕Sapium sebiferum (Linn.) Roxb. 抗海潮海风,耐水湿;吸氟,抗烟尘黄栌Cotinus coggygria Scop.V ar.pubescens Engl. 抗有害气体,释放无花果Ficus carica L. 耐盐碱;吸、抗二氧化硫、氟化氢,滞丁香Syringa oblata Lindl. 吸、抗氟化氢、氯气,减噪石榴Punica granatum L. 耐水湿,耐盐碱;吸铅,释放杀菌素紫穗槐Amorpha fruticosa Linn. 抗海潮海风,耐水湿,耐盐碱;抗有害气体,抗烟尘枸杞Lycium chinense Mill. 抗海潮海风,耐水湿,耐荫,耐盐碱;吸、抗二氧化硫,抗酸和氮氧化物胡枝子Lespedeza bicolor Turcz. 抗海潮海风;抗有害气体,抗烟尘紫薇Lagerstroemia indica L. 耐水湿,耐盐碱;吸、抗二氧化硫,释放杀菌素枸橘Poncirus trifoliata (L.) Raf. 吸、抗二氧化硫,吸氟化氢,释放杀菌素木槿Hibiscus syriacus Linn. 抗海潮海风,耐荫,耐盐碱;吸、抗二氧化硫、氯气,抗烟尘,滞尘,释放杀菌素大叶黄杨Buonymus japonicus Thunb. 抗海潮海风,耐荫;抗二氧化硫、氟化氢、氯气,吸汞和一定量铅蒸气,释放杀菌素海桐Pittosporum tobira (Thunb.) Ant. 耐荫,抗海潮海风;抗二氧化硫、氟化氢等有害气体,隔音藤本植物爬山虎Parthenocissus tricuspidata (Sieb.et Zucc.) 抗海潮海风,耐荫;吸、抗氟、氯、硫污染,减噪,滞留、尘紫藤Wisteria sinensis Sweet 耐水湿;吸、抗氟、氯、硫污染,减噪。

百科名片茑萝植物抗性植物抗性(plant resistance)是指植物适应逆境的能力。

植物周围的环境(气候、土壤、水分营养供应等因素)是经常变化的,往往构成干旱、过湿、淹水、盐碱、高温、低温、霜冻,大气、水和土壤污染等伤害,这些不利条件统称逆境或环境胁迫。

目录植物抗性植物抗性基因工程是根据分子遗传学原理,培育具有特定抗性的植物新品种的生物技术,其程序是:鉴定和分离抗性基因—抗性基因的重组—将抗性基因导入受体,获得抗性能够表达并稳定遗传的再生个体。

植物抗性基因工程包括植物抗虫基因工程、抗除草剂基因工程和抗逆基因工程。

抗除草剂的基因工程是用基因工程方法培育对除草剂不敏感的作物新品种,如将某种能以除草剂为底物的酶的基因转入植物,这样的转基因植物能分解除草剂而不致受害。

抗逆基因工程是采用基因工程的方法,培育抗盐碱、抗旱、抗涝、抗冻(寒)等不良环境的植物新品种。

抗性基因来源于天然的抗逆性植物或微生物中直接分离,也可以是植物在逆境中产生的起保护细胞作用的蛋白质的基因。

如将这些基因转移到抗逆力弱的品种中,就可以提高抗逆性。

编辑本段分类形式植物抗性植物抗性可分为3种形式,即避性、御性和耐性。

植物不能主动地发生位移,其避性是在时间上,把整个生长发育过程或其特定的阶段避开逆境发生的时期,以便在较适宜的环境条件下完成生活周期或生育阶段。

例如沙生植物在雨季环境湿润时萌发,于短时期内生长、开花、结实,这种植物称短命植物。

又如喜温植物在低温到来之前结实。

这些植物的生长发育过程躲开了逆境出现的时间,实际上在逆境不存在或不严重时进行,因而其生理特性与无抗性的植物没有差异。

御性则是植物抗性的重要部分。

在形态结构上和生理功能上都有表现,使植物在逆境下仍能进行大体上正常的生理活动。

耐性也是植物抗性的重要部分。

在逆境条件下植物的修复能力增强,如通过代谢产生还原力强的物质和疏水性强的蛋白质、蛋白质变性的可逆转范围扩大、膜脂抗氧化力增强和修复离子泵等,保证细胞在结构上稳定,从而使光合、呼吸、离子平衡、酶活力等在逆境下保持正常的水平和相互关系的平衡。