第七课_感受法律的尊严

- 格式:pptx

- 大小:1.53 MB

- 文档页数:66

第七课 感受法律的尊严学习目标1.了解规则的重要性,懂得什么是法律。

2.了解法律的规范作用和对人们的保护作用。

3.认清合法与非法行为,初步具有守法观念。

4.知道不良行为和严重不良行为可能发展为违法犯罪,学会自觉抵制不良诱惑。

基础训练一、单项选择题1.《中华人民共和国劳动合同法》这部法律在维护用人单位合法权益的同时,侧重于维护处于弱势的劳动者的合法权益,以实现双方力量与利益的平衡,促进劳动关系和谐稳定。

这部法律的实施是由_____来保证实现的。

A.普法宣传B.道德约束C.国家强制力D.自觉遵守1.C2.下列选项中说法正确的有 ( )A.未成年人与法律没有什么密切联系B.只要不违法犯罪,就不用与法律打交道C.只要自己奉公守法,就与法律没有关系D.生活中处处有法律,公民生活离不开法律2. D 点拨:本题主要考查同学们对法律的规范作用和法律具有的保护作用的理解能力。

法和每个公民的生活息息相关,尤其是未成年人,更需要学习法律知识。

同时,也不能认为只要不违法犯罪,就不用与法律打交道;也不能认为只要自己奉公守法,就与法律没有关系,生活中处处有法律,公民的生活离不开法律。

3.以下图示是几个同学对违法与犯罪的关系的理解,你认为正确的是( )A. B. C. D. 3.B4.海南中院以受贿罪判处海南文昌原市委书记谢明中死刑,缓期2年执行,剥夺政治权利终身,并处没收其个人全部财产;以巨额财产来源不明罪判处有期徒刑3年,对财产予以追缴;两罪并罚决定执行死刑,缓期2年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

其中附加刑有 ( )A.死刑B.剥夺政治权利终身C.没收个人全部财产D.剥夺政治权利终身、没收个人全部财产4. D 点拨:根据刑法的规定,我国刑罚的种类分为主刑和附加刑两大类。

附加刑,是补充主刑适用的刑罚方法,包括罚金、剥夺政治权利、没收财产三种。

结合题干背景材料,D 符违法 犯罪 违法 犯罪 违法 犯罪合题意及知识点要求,应入选5.高中生王某曾因偷同学的小额钱物被学校处分,但他仍然执迷不悟,不思悔改,最终因持刀抢劫被人民法院判处有期徒刑3年。

第七课:感受法律的尊严第一框:走进法律一、设计意图:知识目标:知道社会生活离不开规则,社会生活离不开法律,法律是一种特殊的行为规范。

能力目标:逐步形成自觉按照社会要求规范自己行为的能力;逐步形成自我控制,约束自己不良行为的能力;逐步学会分辨是非,分析事物的能力。

情感态度和价值观目标:树立尊重规则、尊重法律的观念;感受法律的尊严,做知法、守法、爱法的公民。

教学重点:规则的分类、法律的作用。

教学难点:法律的三大特征。

教学方法:讨论法、讲述法、运用启发式教学法,让学生自己举例,用具体、生动的事例教育学生,引导学生尊重规则、尊重法律。

教学过程:课前提问—导入新课—讲授新课—课堂小结—课后作业课时:1课时二、板书设计:[(多媒体展示事例“奥运会趣事”)第2届奥运会的撑竿跳高比赛,日本运动员富田把竹杆垂直竖立在横杆边,然后迅速地顺着撑竿两手交替地爬上竿顶,轻松地越过了横杆。

裁判员宣布此跳无效,原因是他没有进行助跑。

当富田了解到什么是助跑以后,就持竿慢跑了几步,把撑竿竖好后再一次重复了上述的动作……教师:这样的比赛成绩还算不算?假如体育比赛中都是这种场景,那会是什么样子?学生回答:略。

教师:因此,体育比赛要有体育比赛的规则,体育比赛才能正常进行。

那么,如果在要道或十字路口,人们都不遵守交通规则,那又会是怎样的一番情景呢?下面请同学们观察“交通秩序对比插图“,并思考:1、同样是十字路口,为什么出现不一样的现象?2、交通规则起了什么作用?3、这个现象对你有什么启示?(多媒体展示“交通秩序对比插图”)学生回答:左图交通秩序井然,尽管人多车杂,可是由于行人车辆各行其道,红灯停绿灯行,穿梭有序,结果是道路畅通无阻,交通井然有序;右图刚好相反,没有交通规则或人们不遵守交通规则,南来的北往的,东行的西去的,行人车辆各不相让,争抢阻塞,其结果是谁也不能顺利通过。

交通规则在这里起了维护畅通的作用。

教师:这幅插图说明:社会生活要有规矩、懂规矩、守规矩。

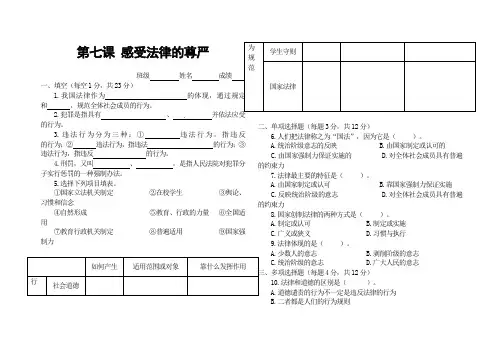

第七课 感受法律的尊严班级 姓名成绩一、填空(每空1分,共23分) 1.我国法律作为 的体现,通过规定和 ,规范全体社会成员的行为。

2.犯罪是指具有 、 并依法应受的行为。

3.违法行为分为三种:① 违法行为,指违反 的行为;② 违法行为,指违法 的行为;③ 违法行为,指违反 的行为。

4.刑罚,又叫 、 ,是指人民法院对犯罪分子实行惩罚的一种强制办法。

5.选择下列项目填表。

①国家立法机关制定 ②在校学生 ③舆论、习惯和信念 ④自然形成 ⑤教育、行政的力量 ⑥全国适用 ⑦教育行政机关制定 ⑧普遍适用 ⑨国家强制力 二、单项选择题(每题3分,共12分)6.人们把法律称之为“国法”,因为它是( )。

A.统治阶级意志的反映 B.由国家制定或认可的 C.由国家强制力保证实施的 D.对全体社会成员具有普遍的约束力 7.法律最主要的特征是( )。

A.由国家制定或认可B.靠国家强制力保证实施C.反映统治阶级的意志D.对全体社会成员具有普遍的约束力8.国家创制法律的两种方式是( )。

A.制定或认可 B.制定或实施C.广义或狭义D.习惯与执行 9.法律体现的是( )。

A.少数人的意志B.剥削阶级的意志C.统治阶级的意志D.广大人民的意志4分,共12分)10.法律和道德的区别是( )。

A.道德谴责的行为不一定是违反法律的行为 B.二者都是人们的行为规则C.二者的实现方式不同D.二者的调整范围不同11.下列说法正确的是()。

A.道德存在于人们的意识和社会舆论之中B.法律体现的是统治阶级上层人物的意志C.无论国家制定法律,还是国家认可法律,一般都以文字的形式出现D.提高社会成员的道德水平,有助于人们自觉守法12.道德作为一种行为规则,是()。

A.由国家制定和认可的B.在社会生活中逐渐形成的C.存在于人们的意识和社会舆论中D.主要靠社会舆论、习俗和人们信念予以维护的四、简答题(每题4分,共20分)13.在生活中,调节我们行为的规则主要有哪两种?它们有什么区别?14.法律作为一种特别的社会行为规范,与道德、纪律、规章等规则相比,具有哪些特征?15.有人说,法律是社会生活中人人必须遵守的唯一准则。

第七课感受法律的尊严法不可违肖洪铃【教学目标】1.知识目标:(1)违法行为的含义及类别(2)犯罪的含义及特征(3)刑罚的含义及种类2.能力目标:(1)能结合违法犯罪的有关案例,正确判断违法行为和犯罪行为。

(2)逐步形成自我控制、约束自己不良行为的能力。

3.情感态度价值观目标:(1)感受法律的尊严,做知法守法爱法的人。

(2)加强自身修养,增强法制观念,防微杜渐。

【教学重点】能够认清合法与非法行为,违法必定要承担法律责任,初步具有守法观念。

【教学难点】行政违法行为、民事违法行为、刑事违法行为三者的区别。

【教学过程】(一)导入新课教师:(多媒体展示)文强案2010年,重庆市第五中级人民法院对文强案进行一审公开宣判,以受贿罪,包庇、纵容黑社会性质组织罪,巨额财产来源不明罪,强奸罪,数罪并罚判处文强死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

文强,曾先后担任重庆市公安局党委委员、党委副书记、副局长,重庆市司法局党委书记、局长等职务。

教师:文强被判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产说明了什么?学生:说明了谁都不能违法,违了法就要受到追究和制裁。

教师:对,法律是神圣不可侵犯的,法不可违。

这就是今天我们一起来共同探讨的问题。

(二)新课新学活动一:(多媒体展示)案例1:在一初中,8名学生无故退学。

经调查得知,8名学生的家庭有足够的条件供应其子女上学,家长让子女退学是为了让孩子外出打工挣钱。

学校及教委多次做家长的工作,但未能成功。

最后由政府责令每位家长督促孩子尽快返校,并处以500元的罚款。

案例2:2000年22月15日,江西省南昌市中级人民法院以受贿罪、行贿罪、巨额财产来源不明罪数罪并罚,判处原江西省副省长胡长清死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产,追缴非法所得161.77万元。

思考:请同学们根据两则案例分析总结什么是违法行为?学生1:法律让做的没做就违法了。

学生2:法律不让做的做了也是违法行为。

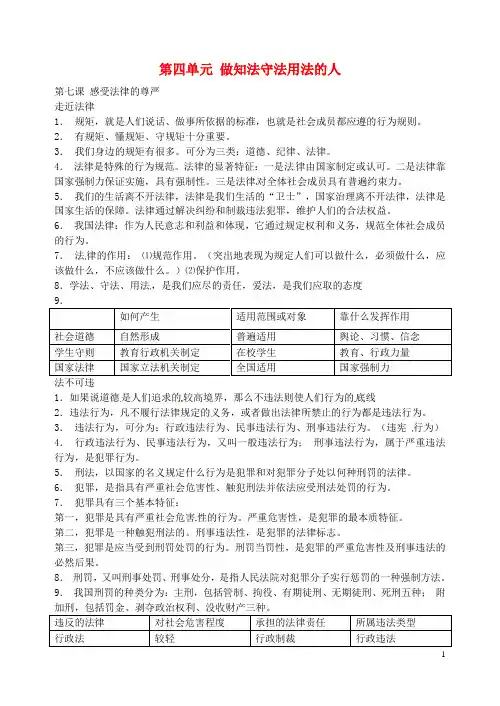

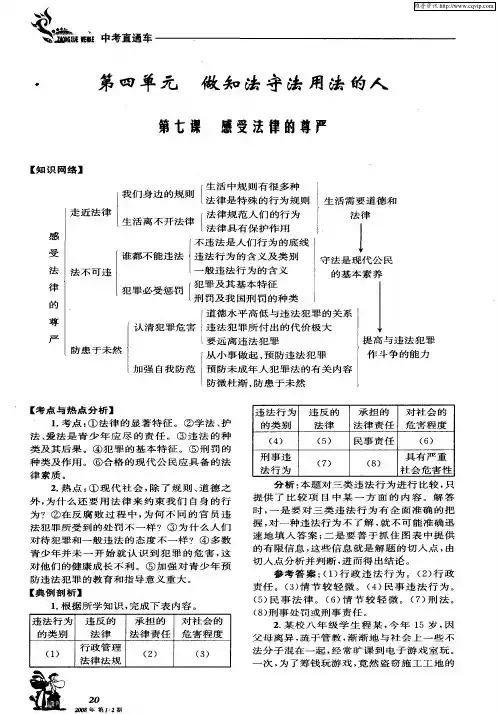

第四单元做知法守法用法的人第七课感受法律的尊严走近法律1.规矩,就是人们说话、做事所依据的标准,也就是社会成员都应遵的行为规则。

2.有规矩、懂规矩、守规矩十分重要。

3.我们身边的规矩有很多。

可分为三类:道德、纪律、法律。

4.法律是特殊的行为规范。

法律的显著特征:一是法律由国家制定或认可。

二是法律靠国家强制力保证实施,具有强制性。

三是法律对全体社会成员具有普遍约束力。

5.我们的生活离不开法律,法律是我们生活的“卫士”,国家治理离不开法律,法律是国家生活的保障。

法律通过解决纠纷和制裁违法犯罪,维护人们的合法权益。

6.我国法律:作为人民意志和利益和体现,它通过规定权利和义务,规范全体社会成员的行为。

7.法律的作用:⑴规范作用。

(突出地表现为规定人们可以做什么,必须做什么,应该做什么,不应该做什么。

)⑵保护作用。

8.学法、守法、用法,是我们应尽的责任,爱法,是我们应取的态度如何产生适用范围或对象靠什么发挥作用社会道德自然形成普遍适用舆论、习惯、信念学生守则教育行政机关制定在校学生教育、行政力量国家法律国家立法机关制定全国适用国家强制力1.如果说道德是人们追求的较高境界,那么不违法则使人们行为的底线2.违法行为,凡不履行法律规定的义务,或者做出法律所禁止的行为都是违法行为。

3.违法行为,可分为:行政违法行为、民事违法行为、刑事违法行为。

(违宪行为)4.行政违法行为、民事违法行为,又叫一般违法行为;刑事违法行为,属于严重违法行为,是犯罪行为。

5.刑法,以国家的名义规定什么行为是犯罪和对犯罪分子处以何种刑罚的法律。

6.犯罪,是指具有严重社会危害性、触犯刑法并依法应受刑法处罚的行为。

7.犯罪具有三个基本特征:第一,犯罪是具有严重社会危害性的行为。

严重危害性,是犯罪的最本质特征。

第二,犯罪是一种触犯刑法的。

刑事违法性,是犯罪的法律标志。

第三,犯罪是应当受到刑罚处罚的行为。

刑罚当罚性,是犯罪的严重危害性及刑事违法的必然后果。

第七课《感受法律的尊严》法律是维护社会秩序、保护公民权益的基石。

在我们的日常生活中,法律贯穿着方方面面,它影响着我们的言行举止、规范着我们的社会行为。

今天的课程中,我们将深入探讨法律的尊严,以及如何感受法律的存在和作用。

一、法律的尊严是什么?法律的尊严是指法律的权威和不可侵犯性。

它是法律的本质属性,体现了法律的严肃性和约束力。

法律的尊严意味着每个人都要遵守法律,无论其社会地位或财富状况如何。

法律的尊严是社会秩序的基础,也是公平正义的保障。

二、感受法律的存在和作用2.1 培养法律意识要感受法律的存在和作用,首先需要培养自己的法律意识。

了解国家法律体系和法律法规,知道自己的权利和义务。

通过学习法律知识、了解案例和法律新闻,增强法律意识,使自己能够在遇到问题时更加理性地选择和应对。

2.2 遵守法律法规遵守法律法规是感受法律的重要方式之一。

不仅要遵守常规的法律法规,如交通规则、合同法等,还要尊重和维护人权、民主法治等基本法律原则。

通过积极参与社会事务、履行公民责任,遵守法律法规,为社会秩序的良好运行做出自己的贡献。

2.3 受到法律保护时的感受当我们受到法律保护时,会深刻感受到法律的存在和作用。

无论是在维护自己的权益时还是在寻求公正与正义时,法律都将是我们最坚强的后盾。

当我们利用法律保护自己的权益或争取公平正义时,我们会对法律的尊严有更加深刻的认识。

2.4 尊重法律职业人员法律职业人员是法律体系中不可或缺的一部分,他们是帮助我们解决法律问题的专业人才。

在与法律职业人员打交道时,我们要尊重他们的权威和专业,相信他们的公正和正义。

通过与法律职业人员的接触和交流,我们可以更好地理解和感受法律的存在和作用。

三、法律的尊严对社会的意义3.1 维护社会秩序法律的尊严对社会秩序的维护具有重要意义。

只有当每个人都遵守法律、尊重法律,社会才能以秩序和谐的状态运行。

法律的尊严使得违法者必须为其行为负责,并受到法律制裁,从而维护了社会的稳定和安全。

第七课第三框题“防患于未然”教学重点:让学生明白不良行为和严峻不良行为可能进展为违法犯法,学会自觉抗击不良诱惑。

教学难点:遵遵法律与践行道德之间的联系教学进程:导入新课:通过上一节课的学习,咱们明白了什么事违法犯法,咱们明白了不管什么人只要触犯了法律,都要受到法律的制裁。

一个人走上犯法道路,不是一天两天的事,都有一个慢慢转变的进程,有些不良适应会害了咱们,咱们要提高警戒,防微杜渐,拒绝不良诱惑。

今天咱们学习第三框的内容:防范于未然。

教学进程:第一目:“认清犯法危害”一、组织学生活动:案例分析(见教材第97页案例)以陈某滑向犯法深渊的案例引导学生分析:①陈某由违纪再走向违法,最后滑向犯法深渊的缘故是什么?(一个品学兼优的学生,什么缘故会走上违法犯法的道路?)(走向犯法道路的缘故有哪些?)……致使人们走向犯法道路的缘故要紧有:道德水平低;法制观念淡薄;为取得某种知足;贪图廉价;……②结合陈某的经历,大伙儿说说违纪、违法和犯法这三者之间有何联系?(他曾有过知耻心理,什么缘故仍是滑向了犯法的深渊?)……③用“违纪、违法、犯法”三个词谈谈这一事例给咱们的启发有哪些?(道德水平高低与违法犯法有什么样的关系?)……二、学生讨论回答,教师归纳小结:通过度析试探咱们熟悉到:道德水平高低与违法犯法有紧密的关系。

人的行为是思想观念支配的。

对自己要求不严格,道德水平低,法纪观念淡薄,就不免会违纪,可能违法,乃至于犯法。

咱们要意识到应该增强法纪观念,严格要求自己,使自己不犯错误或少犯错误。

因此,咱们要提高道德水平,增强法制观念,踊跃追求上进,如此才能不犯或少犯错误,可不能做出违法犯法的事。

3、教师提问导入教材第98页“小迪的案例”:①犯法最本质的特点是什么?……对。

严峻的危害性是犯法的最本质的特点,犯法不但对社会造成危害,它对家庭、他人和行为人自己都会造成损害,②犯法对自己、对他人、对家庭、对社会都有些什么危害?(犯法有无什么益处吗?)……同窗们,下面咱们再来分析一个案例,咱们看教材第98页“小迪的案例”(教师朗诵)。