“菜名结构”中名词顺序的认知理据探究

- 格式:doc

- 大小:21.67 KB

- 文档页数:11

中国菜肴名称的词汇分析大部分菜肴名称都包涵着丰富的文化信息,这与菜肴的艺术化命名有着密切的关系。

本文将从命名方法、词汇的构成和词汇中突显的文化特征三个方面来分析中国菜肴的名称。

首先,具体概括了菜肴命名的方法和依据;其次,从语言学角度探讨了构成菜名的词汇特征;最后,揭示了菜名所突显的文化特征。

标签:菜肴名称词汇构成饮食文化中国号称“礼仪之邦”,自古就有尚礼的传统。

意大利人利玛窦在他的《利玛窦中国札记》中说:“中国人在每次社交或宗教活动之后都伴有筵席,并且认为宴会是表示友谊的最高形式。

”而且我们有着独特的饮食风尚和习俗,食品自古就香飘五洲四海,很多外国朋友都称我国是“烹饪王国”。

2003年4月1日,“地球与人类健康饮食国际论坛”通过了以食圣袁枚的诞辰——3月25日为“国际中餐日”的决定。

这一决定有利于中华饮食文明历史地位的提高,并有力地推动了“中餐走向世界”的实际行动。

我国是个饮食大国,大部分菜肴名称都包涵着丰富的文化信息,这与菜肴的艺术化命名有着密切的关系。

艺术名称不是一种简单的语言符号,它注重词语的意义,讲究词语的运用,但绝不是一味追求华丽的词藻,而是从平淡中见新奇。

从搜集来的菜肴名称可以看出,它所运用的词汇,大多是日常所见的基本词汇和常用词汇。

本文将从菜肴名称的命名方法、词汇的构成和词汇中突显的文化特征三个方面来分析。

一、菜肴的命名方法中国菜肴名称可谓绚丽多彩、千姿百态,这与丰富多样的命名方法有着密切的关系。

命名方法归纳起来,主要分为以下五类:(一)原料类直接用原料来命名是中国菜肴普遍采用的命名方式。

以这种方式命名的菜肴,可以从名称上直观地看出是采用什么原料做成的。

原料可分为主料、配料和调料。

在这类菜名中,主料是必不可少的。

主料的名称可在前、在后,也可出现在中间,它的位置比较随意,也与配料或辅料的名称有关。

配料或调料,是用来强调菜肴中所使用辅助性材料的重要性及其味道的独到之处。

这菜类肴名称主要有以下几种组合形式:1.主料—主料:鸡槌海参、白肉血肠、鸡蓉鱼骨、鹌鹑茄子、枸杞头肉丝。

中国菜名的认知语义研究中国是享誉世界的美食王国,中国人对吃的重要性的认识始终贯穿中国文明的历史长河。

中国人非常重视菜肴的命名,认为一个美妙的菜名,既是菜品生动的广告词,也是菜肴自身的一个有机组成部分,可以愉悦精神,满足心理上的需要。

中国菜名的学问博大精深,它作为饮食文化的一部分深深地扎根于中国传统文化。

在这个新的世纪,中国将继续扩大对外开放,进一步改革以展示其新型的迷人形象,在国际舞台上发挥更大的作用。

我们将介绍更多的中国传统文化,促进其他国家之间互相交流,加强中国人民与世界人民的友谊。

在这样一个大背景下,中餐菜名的研究越来越引起人们的重视。

目前大多数的研究者集中在对中国菜名的翻译工作中。

除此之外,现存对菜名的研究是在某一理论基础上的认识,或是对单菜系菜名的研究,没有把八大菜系菜肴名称集中汇总当成一种语言现象来看待,进行全面的系统的研究。

此外,还没有哪一个研究系统连贯地讨论过下面这两个相互联系的问题:中国菜名是如何形成的?它的语义结构模式是什么样的?因此,基于已有的研究,本文以中国八大菜系菜谱名作为研究对象,旨在系统地分析中国菜名的认知语义结构,并尝试以认知语言学的认知三观,即经验观、突显观和注意观为框架来阐释菜名的命名,以期对中国菜名的进一步研究有所贡献。

本文分五章,其中第一章是引言。

第二章回顾了之前学者对中国菜名的研究。

主要有三种视角,即文化视角,功能视角以及在翻译研究的视角。

相比较之前的研究,本文的独特视角可以明显发现,因为本文从认知语言学的角度,讨论中国菜名的命名特征和中国菜名的语义结构。

一些基本的原则和概念将在第三章中介绍。

第三章介绍理论基础。

本章主要列举了认知三观的基本概念,即经验观,突显观和注意观。

此外,第三章分析了中国菜名和这些理论之间的关系。

第四章对中国菜名的认知解释。

本章节阐释了中国菜名的命名特征和语义结构。

作者认为菜名的命名不是任意的,而是有动机的。

菜名涉及到七个语义成分,即生产/发明者,材料,地点,性质,烹调方法,喜闻乐见的物体(动物和植物)。

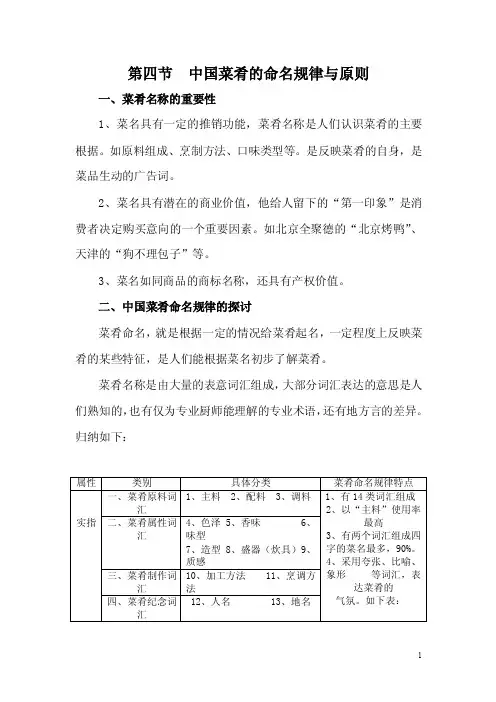

第四节中国菜肴的命名规律与原则一、菜肴名称的重要性1、菜名具有一定的推销功能,菜肴名称是人们认识菜肴的主要根据。

如原料组成、烹制方法、口味类型等。

是反映菜肴的自身,是菜品生动的广告词。

2、菜名具有潜在的商业价值,他给人留下的“第一印象”是消费者决定购买意向的一个重要因素。

如北京全聚德的“北京烤鸭”、天津的“狗不理包子”等。

3、菜名如同商品的商标名称,还具有产权价值。

二、中国菜肴命名规律的探讨菜肴命名,就是根据一定的情况给菜肴起名,一定程度上反映菜肴的某些特征,是人们能根据菜名初步了解菜肴。

菜肴名称是由大量的表意词汇组成,大部分词汇表达的意思是人们熟知的,也有仅为专业厨师能理解的专业术语,还有地方言的差异。

归纳如下:菜肴常用的美称词汇表三、中国菜肴命名方法的分类(一)、写实命名法:由实指词汇组合构成菜名的方法。

1、主料、配料肉片海参、榨菜肉丝2、主料、盛器砂锅豆腐3、主料、特色香酥鸡4、主料、制法清蒸鱼5、主料、调味品或味型糖醋排骨6、主料、油脂鸡油菜花7、主料、创始人东坡肉8、主料、药材人参鸡9、主料、发源地武昌鱼、东安鸡、西湖醋鱼10、主料、辅料、制法子鸡烧板栗11、主料、烹调方法、特色油爆双脆(二)、艺术命名法:这是针对顾客的猎奇心理,抛开菜肴的具体内容而另立新意的一种命名方法。

可归纳两类:一是肯定的态度,认为这类菜名虽不能直接反映菜肴的特征,但高雅的名称,含义隽永深远,增加了菜肴的艺术感染力,可以引起人们的兴趣,启发联想,增进食欲,令人永远不忘,发挥出菜肴的色、形、味所发挥不出的作用;二是批评的态度,认为这些菜名台“花”,牵强附会,使人看了不只是什么。

如金玉满堂、荣华富贵。

具体命名方法如下:1、强调造型艺术:龙虎斗、二龙戏珠、狮子头。

2、渲染奇特制作方法:熟吃活鱼、油炸冰淇淋。

3、表达良好祝愿:全家福、母子会、鲤鱼跳龙门。

4、反映人民意志:西施舌、贵妃鸡、进贤菜、一品南乳肉。

5、寄托爱憎感受:叫花鸡、霸王别姬。

2007年11月5日星期一下午1时57分

要将中餐菜单翻译成英文,就先得了解中餐菜名的构成及命名方法。

中餐菜名通常由原料名称,烹制方法、菜肴的色香味形器、菜肴的创始人或发源地等构成。

这种反映菜肴内容和特色的命┵┵名方法叫做写实性命名法,此外还有反映菜肴深刻含义的写意性命名法。

应该采用写实性命名┣法,尽量将菜肴的原料、烹制方法、菜肴的味型等翻译出来。

中华人民共和国的菜肴,中华人民共和国,种口味,即酸、甜、咸、辣,因此在翻译中华人民共和国菜名时,有一个固定公式,那就是:Ø≥÷∏

菜肴的主要成分+ with + 口味+ flavour

为便于您理解,我举四个例子,请您看一看。

①醋溜土豆:主要成分是土豆,口味偏酸,因此译文是potato with vinegar flavour

应该采用写实性命名┣法,尽量将菜肴的原料、烹制方法、菜肴的味型等翻译出来。

②糖醋里脊:主要成分是猪肉,口味偏甜,因此译文是pork with sugar vinegar flavour

③盐爆肉丝:主要成分是猪肉,口味偏咸,因此译文是pork with salt flavour。

“菜名结构”中名词顺序的认知理据探究摘要:饮食文化是中华文化的重要组成部分,汉语中存在大量菜名,然而语言研究者们却很少关注和菜名有关的问题。

文章从“菜名结构”入手,研究由两个原材料名词构成的菜名中名词性成分的顺序问题,从认知的角度探究产生这种语序问题的原因,认为这种制约因素产生的根源是客观世界的规律及与之相关的其他语法结构的规律的映射。

关键词:语法结构语序认知语言学随着中国经济的发展、中国国际地位的提高和对外贸易的活跃,汉语在国外正在成为一门“热门外语”。

以社会需求作为推动力量,近年来汉语作为第二语言习得的研究非常兴盛。

可是在一些疑难问题逐渐被攻破的同时,仍有一些细节问题还没有引起学者们足够的关注,比如我们如何称说菜名的问题。

本文将对包含两个名词的菜名中两个名词性成分的先后顺序进行讨论,总结制约名词性成分顺序的规律,对造成这种规律的心理机制进行分析。

一、菜名中名词的顺序及其影响因素饮食文化是中国的传统文化,从商周时代开始,中国先人就已经开始讲究“吃”的礼仪和“吃”的艺术,饮食文化几乎是和整个中国文化体系同时发展起来的。

中国饮食的一大特色就是原材料取材广泛,现代汉语中也存在大量包含两种名词性成分的菜品名称。

我们发现,两种名词性成分有时可以互换位置而有时却不可以,下面我们将就其中名词性成分的顺序问题进行探究。

需要注意的是,在讨论菜名的时候,我们仅限于讨论由两种原材料的组合所构成的中国菜名,不讨论以前一个成为作为纯修饰成分的菜名(如“东坡肉”、“松鼠镢鱼”)、无法从字面分析其原材料的菜名(如“罗汉斋”)、其中一个名词为烹饪工具的菜名(如“干锅牛蛙”、“铁板豆腐”)、近现代才传入到中国的外来菜菜名(如“水果沙拉”)。

根据菜名中词的构成情况,我们可以将“菜名结构”分成如下四类(N1、N2为两种原料):A.N1+V+N2式(如“青椒炒肉丝”、“鸡蛋拌面”)B.N1+N2+N0式(其中N0为上位类别,如“番茄蛋花汤”、“皮蛋瘦肉粥”)C.N1+N2式(如“土豆牛肉”、“松仁玉米”)D.V+N1+N2式(如“炖萝卜白菜”)其中以A类结构最为普遍,B类次之,C类和D类结构都不太常见,且C类与D类的使用会受到一定条件的制约,因此我们主要研究A类结构,其他类型仅作简单论述。

论析中餐菜肴名称的虚与实论文关键词:烹饪文化;菜肴命名论文摘要:菜肴名称是博大精深的中国美食文化的重要组部份。

本文从菜肴命名的规律开始入手,归纳了八种实指命名方式和五种虚指命名方式。

菜肴名称是人们熟悉菜肴的要紧依照。

人们通过菜名了解诸如原料组成、烹制方式、口味类型等信息。

菜肴名称也是菜品最直接最生动的广告词。

菜名留给人们的“第一印象”是消费者决定购买意向的一个重要因素。

有些菜肴不但成为主打菜肴,还成为企业的名称。

菜名犹如商品的商标名称,还具有产权价值。

比如,始建于1864年(清同治三年)的中华闻名老字号“全聚德”烤鸭店,拥有60余家成员企业,年营业额近5亿元,销售烤鸭200余万只,接待宾客500多万人次,资产总量近6亿元,无形资产价值7亿多元,是全国最大的餐饮集团之一。

“全聚德”商标荣获“中国驰誉商标”,成为我国首例也是目前唯一的效劳类“中国驰誉商标”。

这其中全聚德烤鸭起到决定性的作用。

一、菜肴命名的大体规律菜肴名称是由大量的表意辞汇组成,大部份辞汇表达的意思是人们熟知的,也有仅为专业厨师能明白得的专业术语,还有地址言的不同。

大致可分为实指和虚指两类,归纳如下表:在菜肴命名方式当中,还常经常使用到一些美好的辞汇,用以说明菜肴色泽、美化菜肴形状等,经常使用的辞汇归纳如下:从上表可见,中餐菜肴名称的来源大致可分两类,即实指菜名和虚指菜名。

二、中国菜肴的实指命名方式实指命名方式,主若是由菜肴所用的原料(主料、配料和调料)和色、香、味、形、器、质感等要素而得名。

常见的有:(一)原料命名法原料分为主料、配料和调料。

原料命名方式具体又可细分为如下几种。

(1)主料加制法命名法,如清蒸鱼、烤乳猪、红烧猪肉、清炖羊肉、清蒸羊肉、炒猪肉丝、熏肉、水煮牛肉、扒烧猪头、油爆双脆等。

(2)主料加配料命名法,如肉片海参、榨菜肉丝。

主料加盛器命名法,如砂锅豆腐。

(3)主料加调味品或味型命名法,如糖醋排骨。

(4)主料加药材命名法,如人参鸡。

从语言学角度看《随园食单》菜品名称顾艳【摘要】江苏“随园菜”与北京“谭家菜”、山东“孔府菜”并称为中国最著名的三大官府菜,其中的“随园菜”得名于江苏历史名人,清代著名散文家、诗人袁枚的饮食文化著作《随园食单》.采用语言学的研究方法,分析《随园食单》中菜品名称的音节数目、组成结构、命名特点等,以挖掘江苏饮食文化的独特魅力.【期刊名称】《盐城工学院学报(社会科学版)》【年(卷),期】2018(031)003【总页数】4页(P38-41)【关键词】《随园食单》;菜品;命名规律【作者】顾艳【作者单位】南京师范大学文学院,江苏南京210024【正文语种】中文【中图分类】H109.2“民以食为天”,自古以来中国人就非常重视饮食。

饮食文化是传统文化的重要组成部分,它以普遍性和稳定性植根于中华文明之中,璀璨夺目。

明清时期沿袭并发展了前代丰富的饮食文化系统,成为中国传统饮食文化的辉煌时期。

经济发展的活跃、生产技术的提高、市民阶层的壮大,再加上中西文化的交流和人们审美能力、生活情趣的提升,对美食的追求成为风靡一时的社会风尚,当时有不少文人对饮食有着独特的见解,比如明末清初著名文学与文学评价家金圣叹、戏曲创作与文学理论家李渔等。

清代著名的诗人、散文家,江苏历史名人袁枚也是其中之一,其饮食文化代表著作《随园食单》是明清饮食文化中最重要的作品之一。

作品详细论述了中国14至18世纪中叶流行的三百多种菜式,菜品的命名中蕴含着丰富的语言学信息,有许多方面值得我们关注。

2016年袁枚三百年诞辰之际,“中国食养研究院随园食单研究中心”在江苏正式成立。

重视对《随园食单》菜品名称的整理和分析工作,能够进一步增强“随园菜”的研究质量。

以《随园食单》中记载的300余道菜品的名称为语料,分析它们的音节数量及组成结构,总结《随园食单》菜品名称的独到之处,以发掘其中的文化内涵,彰显中国饮食文化的独特魅力。

回顾中国饮食的历史,菜品的命名方式发生了比较大的变化,我国最早的饮食文献《礼记·内则》收录了不少商周时期的名馔,其中出现了以“渍”“炙”等表示烹饪方法的单音节动词命名的菜品名称。

中式菜肴命名的理据分析作者:付雪梅来源:《科教导刊》2016年第32期摘要中华菜肴名扬天下,菜肴名是菜肴的广告语,也是它的语言载体,传递着菜肴的味道、色彩、香味、造型等方面的信息。

留学生每日就餐点菜和学习中国文化时不可避免要碰到菜肴名,如果掌握了菜肴名的命名理据,就能更有效地根据菜肴名判断菜的内容。

本文将从语言学角度出发,从语法、语音、语义三方面来研究写实型菜肴;从文化角度出发,研究写意型菜肴名的命名理据。

关键词语言学中式菜肴名对外汉语教学中图分类号:TS971 文献标识码:A DOI:10.16400/ki.kjdkz.2016.11.0641 写实型菜肴名的分析写实型菜肴名一般都可以从字面理解内容。

首先它是由词语构成的,词是由语素构成的。

接下来本文将探讨菜肴名中各语素之间的结构、语音、语法关系。

1.1 写实型菜肴名的语法结构分析写实型的菜肴一般根据菜肴的烹调方法、食材主料、食材辅料、调味方法、色彩、形态、味道、人名、地名、制作工具等来命名。

并遵循着一定的结构规律。

从语言学角度看,菜肴名大多为复合型词汇,对其进行分类,主要有以下几种结构:偏正式、并列式、述补式、主谓式、述宾式。

(1)并列式:两个菜肴名构成元素的含义相近或者相同,并列组合而成。

并列式菜肴名一般为两种或三种主要食材的并列组合。

如:鸡片海参、莲米鸡丁、豆苗鸡丝。

(2)偏正式:前一个菜肴名构成元素修饰或者描述后一个菜肴名构成元素。

后一个部分是主要的,一般前一个元素修饰后一个作为意义主题的词根。

常见的菜肴名偏正结构一般为味道或香味+食材,如:麻辣豆腐、鱼香肉丝、酸辣海参、五香脆皮鸡等。

(3)述宾式:菜肴名前面的一般为菜肴名的动词成分,支配后一个菜肴名构成元素。

述宾式菜肴名一般为制作方法+食材主料,比如:涮羊肉、炸撒子、拍黄瓜等。

(4)述补式:一般述补式菜肴名以前一个成分为主,后一个部分补充说明前一个部分。

一般为两种名词成分,以前一个名词性成分为主,如枣泥方圃。

第33卷第2期2017年4月华北水利水电大学学报(社会科学版)Journal of North China University of Water Resources and Electric Power(Social Science Edition)Vol.33 No.2Apr.2017菜名中的转喻机制分析孟宏(吕梁学院外语系,山西吕梁033000)摘要:中式菜名多种多样,包含着丰富的中国传统文化,反映着中国人民的认知方式和思维特点。

学者大多从 语言学、符号学、翻译学、美学等视角探讨菜名,聚焦于菜名的文化内涵、翻译方法和语用功能,很少学者注意到菜名中的转喻思维。

从认知转喻的视角探讨菜名,可以发现:菜名中存在转喻现象,如地点转喻、生产转喻、容器转喻和谐音转喻;菜名的转喻翻译受语境制约;菜名的转喻机制反映出中华民族的具象思维和形而下的哲学理念。

关键词:转喻;具象思维;菜名;翻译中图分类号:H159 文献标识码: A 文章编号:1008—M44( 2017)02—0130—04民以食为天,饮食文化是中国传统文化的重要 组成部分,源远流长,是中国人民五千年来智慧的结 晶。

随着全球化和跨文化交流的日益频繁,作为饮 食文化的缩影——中式菜肴越来越受到国外友人的 喜爱。

当前,随着“一带一路”战略的实施,各国友 人会更加关注中国文化,在交流过程中不可避免地 会接触到中式菜名。

而面对国外游客,国内很多餐 馆要么提供不出对应的英文菜单,要么菜单翻译含 糊其辞,解释力不强,让外国游客摸不着头脑,即使 品尝到中国美食,也体会不到他们所想要了解的中 国文化,还常常会闹出一些笑话。

比如,最典型的 “鱼香肉丝”为什么没有“鱼”,“蚂蚁上树”真的会 有“蚂蚁”吗?等等。

目前,有关菜名的英译研究很多。

有些学者从 语言学的角度分析,如龚颖芬、邝江红、熊文蓉、刘景 霞都从隐喻的视角分别探讨隐喻模式、认知推导及 功能和语言特征[1_3];有些学者从翻译学的角度探 讨,如杨柳青基于翻译目的论、吴丹基于生态翻译 学,他们不仅深入分析了各类菜名的翻译策略,更重 要的是,阐释了存在于菜名翻译背后中西方思维的 差异[4<;还有一些学者选择了新的视角,如张娟从 美学视角[6]、韩琳从社会符号学[7]、李云从实证的 角度[8],这些新角度都为菜名英译提供了新的理论 支撑和实践指南。

中国菜命名的方法和规律( 一 )方式 + 原料这是菜名命名的一种常见模式,前者为烹饪方式,后者为原料。

由于中国菜在烹饪过程中往往要用到多种原料,如清蒸鱼,除了用到鱼,往往还要放上生姜片、葱等佐料,因此,命名中的原料指的是最主要的选料,而不涉及所有原料。

这种命名模式的菜肴有红烧带鱼、清炒小白菜、凉拌海蜇、清蒸武昌鱼、腌黄瓜、水煮肉片、干煸四季豆、回锅肉、火爆腰花、醉虾、醉排骨等。

上面例举的菜名中都只有一种选料。

另外,也有一些菜名中用到了不止一种原料名称,如红烧豆腐虾仁,清蒸冬瓜排骨。

还有一些原料采用合称的形式,如炒三丁 ( 三丁即肉丁、胡萝卜丁和黄瓜丁 ) 、油爆双脆 ( 猪肚、猪腰子 ) 、烧三合( 鱼丸、肉糕、肉丸 ) 。

( 二 )原料 + 方式 + 原料该模式也是一种常见命名模式,是在“方式+ 原料”模式上的扩展,因为涉及的原料中有两种最重要。

该命名模式分为三部分,前后部分为原料,中间部分为烹饪方式,该模式的菜名有小鸡炖蘑菇、猪肉炖粉条、木耳炒鸡蛋、洋葱炒牛肉、咸鱼烧茄子、海带烧肉、螃蟹蒸土豆、粉丝熬白菜、四喜蒸豆腐等。

有一些菜名中涉及三种原料,如香菇火腿蒸鳕鱼、茶树菇红枣煲乌鸡,双冬 ( 冬菇、冬笋 )炒虾仁。

该命名模式指出了烹饪方式和选料,但也有个别菜名不能从字面上来理解,如川菜中的盐煎肉,不能理解成用盐煎肉。

( 三 )原料 + 原料这种命名模式不涉及烹饪方式,只罗列原料。

如酸菜鱼、木耳肉片、蒜泥白肉、虾仁豆腐、京酱肉丝、肉末豆腐、芝麻豆腐、花菇田鸡等。

该模式主要是以两种原料为组成部分,但也有一些菜名是三个原料名称的罗列,如夏果西芹百合、桂花蜜汁藕。

( 四 )人名 + 原料中国菜中有一部分菜名的命名跟历史中的某些人物有关。

如东坡肉,相传为北宋苏东坡谪居湖北黄冈时所创制;方腊肉,取名于纪念农名起义英雄方腊;贵妃鸡翅,相传为厨师从《贵妃醉酒》中受到启发而创制。

类似的菜名还有麻婆豆腐、东坡肘子、左宗棠鸡、李鸿章杂烩、包公鱼、文思豆腐、太白鸡、宋嫂鱼羹、温公焖藕、宫保鸡丁等。

基金项目:安徽省省级大学生创新训练项目“汉语菜名的‘特殊’语义结构研究——以合肥地区菜谱为例”(AH20170364092)。

作者简介:李丹琛,安徽农业大学人文社会科学学院,研究方向:对外汉语;李晨阳,安徽农业大学人文社会科学学院,研究方向:对外汉语。

修辞学视角下的汉语特殊菜名新探李丹琛 李晨阳(安徽农业大学人文社会科学学院 安徽 合肥 230036)摘要:本文以汉语特殊菜名为语料,从比喻、借代、谐音双关三个方面对语料进行分类,力图从修辞学的视角探究存在于汉语特殊菜名中的多种命名方式。

在借代方面还探索出部分借代和食材搭配这一新颖结构。

在此基础上,本文进行了相关的社会语言学调查,以了解大众对由不同修辞造词方法产生的菜名的接受程度。

关键词:语义 比喻 借代 谐音双关 社会态度中图分类号:H146 文献标识码:A 文章编号:1009-5349(2019)09-0091-04一、引言民以食为天。

饮食占据着我们的生活,饮食研究涉及方方面面,自然,与其相对应的名称符号也是多种多样。

在命名过程中,菜肴本身和菜名在修辞视角下产生了多种联系,菜名的语言结构也以多种方式存在着。

汉语菜名有着非常不同的构成形式,如“名+名”结构,述宾结构等。

李晗蕾(2002)从“名+名”模式分析菜名命名,如姜汁豆腐、西红柿炒鸡蛋等由非修辞造词产生的菜名[1],当然也存在其他特殊的形式。

在此,我们重点探究含有修辞手法在组合上具有特殊性(如超常搭配、无法类推等)的名称,相对于“酸菜鱼”这一常规搭配(配料+食材)的菜名而言,“松鼠鱼”就是非常规搭配形成的“特殊”菜名。

“酸菜鱼”这道菜是指在烹饪鱼的过程中,加上酸菜(腌制的白菜)使鱼的滋味混合酸菜独有的味道,滋味鲜美独特。

酸菜存在于这个菜名当中是说明酸菜为这道菜的配料,如果要对菜名进行解析或扩充的话,还可以分析成酸菜炖鱼或者酸菜煮鱼。

而“松鼠鱼”并非“配料+食材”的结构,其为整体比喻结构,松鼠为喻体,鱼为本体(下文会对此具体分析),这样的分析方式显然和“酸菜鱼”有所不同。

“名+名”式菜名的命名模式第1卷第2期2002年4月江南大学(人文社会科学版)JournalofSou~emYangtzeUniversity(Humanities&SocialSciences)V o1.1Apr.No.22oo2"名+名"式菜名的命名模式李晗蕾(南京大学中文系,江苏南京210093)[摘要]命名模式,是认识活动和交际活动共同的研究对象,可以从语言和文化的角度分别进行研究.菜肴名称是交际活动中最常见的语言形式,其中有大量的名名组合结构,是研究语言结构模式和命名模式的"语料库".命名模式具有不同的层次性,从语言的角度看,有语法,语义,语音等不同的层次,从文化的角度看,有修辞,心理等不同的层次,把"名+名"式菜名放在这样的层级系统中考察,可以窥见名名组合结构的一般特点.[关键词]名名组合;语法模式;语义变元配列式;语音模式;修辞模式[中图分类号】H136.1[文献标识码】A[文章编号】1671—6973(2o02)o2—0072—04ModeofDish—naming:N+NLIHan—lei(ChineseDepartment.NamingUniversity.Naming210093.China)Abstract:Themodeofnamingisthetargetofbothcognitivesciencesandcommunicationstudy.Furthermore.itCanbeapproachedfromlinguisticsandculture.Beingthemostfamiliarincommunication, mostofthedish—namesareformedbyseriesofnouns.whicharethecorpusforthestudyoflanguagestructurean dnamingmode.Thenamingmodeishierarchical,includingphonetics,semanticsandgrammarfromal inguisticpointofview.andrhetoricandpsychologicalaspectsfromaculturalstudy.Ifwestudythedish—namingmode"N+N''fromahierarchicalpointofview,thecombinationstructurewillbediscovered. Keywords:combinationofN+N;grammaticalmode;semanticvariablesarrangement;phon eticsmode;rhetor—ica1mode一,引言命名是认识活动的形式,也是交际活动的形式.命名活动是物理世界,语言世界和社会文化世界中诸要素相互联系,相互制约的过程.在命名活动中,符号化的"事物"需要得到社会的,文化的,心理的认同,只有经过了"文化世界的折光"…㈣…,抽象的所指才能和事物之间建立比较确定的联系,符号才能名称化,成为真正能够指称事物的名称.因此,命名过程中,非语言因素也起着不可忽视的作用.名名组合是汉语中大量存在而且富有特色的语言结构,名名组合是菜名结构的主要形式之一,"名+名"式菜名的命名模式是十分复杂的.二,语法模式汉语名词(或名词性语素)的组合,不需要语法语素或虚词的辅助,这在印欧语言中是比较少见的.从语法关系上看,汉语名名组合一般包括四种语法结构:1.联合结构:言语色香味琴棋书画西芹干果(菜名)2.偏正结构:皮鞋妇科病师范大学姜汁豆腐(菜名)3.动宾结构:游戏人生粪土当年万户侯汁小鸡(菜名)4.同位结构:作家王蒙及时雨宋江竹节鸡盅(菜名)但从实际的菜名来看,定中式偏正结构大量存在.它是"名+名"式菜名语法构造的主要方式.联合关系与偏正关系的复收稿曰期:2001—11-06;修订曰期:2002一O1—06作者简介:李晗蕾(1969一),女,黑龙江哈尔滨人,讲师,语言学博士研究生.72合结构也不少,但其内部的层次关系比较复杂:瓜姜龙虾球七相比而言,动宾结构以及同位结构的菜名则比较少.在现代汉语中,名词带宾语并不是它的主要语法功能,"名+名"式动宾结构,可以看作是古汉语使动用法的遗留,这种结构是动宾结构的变格形式.同位结构在菜名中比较少见,这与菜名的命名目的有关.菜肴命名的主要目的在于吸引食客,为此,命名者总是尽可能地展示菜肴的用料,配色,造型,做法等,力求新奇多变.而同位结构反映的是同一对象的复指关系,在多方位传递信息方面,具有一定的局限性.三,语义模式人们不是孤立地认识事物特征的,而是把此事物与彼事物联系起来加以认识.单纯符号的所指,即使是单义的,也是同若干词义相比较的结果.例如,"男人"的所指是与"女人","男孩","公牛"这样的符号相比较而得到的,可用义素描写为[+男性],[+成年],[+人类].对于复合符号而言,它们的所指则是若干语义变元按照一定的语义关系组合的结果.以"名+名"式菜肴名称为例,"排骨面"是由"排骨"和"面"两个变元组合的,"凤梨咖喱鸡"是由"凤梨","咖喱","鸡"三个语义变元组合的,"锅仔潮州成菜猪肚"是由"锅仔","潮州","咸菜","猪肚"四个语义变元组合的,"鲍参翅肚羹"是由"鲍(鱼)","(大乌)参","(鱼)翅","(鱼)肚","羹"五个变元组合的.综合起来考虑,如何选择相关词语进而概括语义特征是理解单纯符号所指的语义基础;如何理解语义变元的角色以及语义变元的配列,是理解复合符号的语义基础.单纯符号的语义制约问题,可以用语义场理论加以解释,本文着重探讨复合符号的语义制约问题.根据语料,我们把二元名名组合的菜名进行归纳,总结出八种语义变元配列:1.施事一受事.例如:东坡肉,左宗棠鸡,左公腰花,左公虾球,贵妃鸡,贵妃牛腩,贵妃虾饼,贵妃草虾,文思豆腐,大娘水饺,西施虾仁,麻婆豆腐.在"施事一受事"配列中,变元1多为变元2的施事,其间省略了表动作的谓词,可以依照语义补出,如,东坡(爱吃的)肉,文思(创制的)豆腐.2.辅料(配料)一主料.例如:香菇豆角,蟹黄鹿筋,干贝卜瑞,虾子竹笋,松仁玉米,虾仁冬瓜,口蘑肉片,红肠尖椒,西芹干果,小葱豆腐,西芹杏仁,西芹花生.在"辅料(配料)一主料"配列中,变元1一般表示辅料或配料,变元2一般表示主料,其语义模式可以进行两种转换:一种是"变元1+变元2一变元1+动作+变元2",另一种是"变元1+变元2一动作+变元1+变元2".例如,"香菇豆角"可以说成"香菇炒豆角"或"炒香菇豆角".3.方式一主料.例如:龙井虾仁①,南乳汁虾,南乳鸡翅,咖喱豆腐,玉黍鳜鱼,啤酒乳鸽,蒜茸茼蒿,麻酱拉皮,啤酒鸡,米粉肉,酱鸡翅,盐水猪肝.在"方式一主料"配列中,变元1为变元2的点缀品,伴随物,以强调烹制的方式,其语义模式为:动作+变元1+变元2.4.工具一材料.例如:沙锅白肉,沙锅飞龙,铁板鱿鱼,铁板牛柳,铁板里脊,铁板鸡片,罐子鳗鱼,羊肉锅仔,坛子鸡,罐子鸡,沙锅虎头鸡,打边炉甲鱼.在"工具一材料"配列中,变元1为实施某烹饪动作所用的工具,变元2为制作菜肴所用的材料.5.属性一受事.例如:家常凉菜,家常驼掌,鱼香茄条,酱味羊肉,腊味雪菜松,蒜香干草虾.在"属性一受事"配列中,变元1表示变元2的属性,它与"辅料(配料)一主料"配列的区别在于,"变元1+变元2"只能转变成"动作+变元1+变元2",而不能变成"变元1+动作+变元2",否则无意义或语义改变.例如,"鱼香茄条"只能说成"炒鱼香茄条",但不能说成"鱼香炒茄条".虽然"家常凉菜"可以说成"家常拌凉菜",但这时"家常"已成为副词而非名词了.6.材料一结果.例如:肉末烧饼,糯米烧卖,橘肉圆子,兔肉蛋卷,干菜包,糯米饼,玉米饼,绿豆团.在"材料一结果"配列中,变元1既是烹制变元2的材料,又是制成变元2的一部分,它与"方式一主料"配列的区别在于,后者可以"分别指称",如"龙井虾仁"可以说成"龙井和虾仁",变元1和变元2之间没有部分与整体的关系;"材料一结果"配列中的变元则不可以分别指称,如不能说成"肉末和烧饼",而是作为一个整体来指称的,我们可以叫做"综合指称".7.工具一结果.例如:旋子凉粉,旋子锅魁.在"工具一结果"配列中,变元1是制成变元2所使用的工具.8.处所一客体.例如:扬外I炒饭,黄桥烧饼,洛阳燕菜,东安鸡柳,山东肉丝,镇江肴肉,东安子鸡,高邮牛肉干,日本豆腐,朝鲜拌饭,珠江面,潮外I粒目鱼.在"处所一客体"配列中,我们把"处所"的外延扩大,它可以指国家,地区,地点,方位.在这个配列中,变元1表示变元2的产地或来源,从而显示菜肴的特色.以上八种变元配列,并不足以说明所有名名组合的语义结构模式.一方面,名名组合中变元的类型并不限于施事,受事,材料,结果,方式等几种,还可能包括:时间(下午茶:时间一受事),形状(条形码:形状一客体)等更多的种类.另一方面,变元数量不同,配列方式也不同,如"凤梨咖喱鸡"的配列式为"辅料+方式+受事","锅仔潮州咸菜猪肚"的配列式为"工具+处所+辅料+受事","鲍参翅肚羹"的配列式为"材料1+材料2+材料3+材料4+结果".但名称(菜名)的变元配列系统,应该有①龙井,指龙井茶叶.73一个基本的配列式,在基本的配列式中应该有一些常见的基本的变元.就名名式菜名而言,它的名称相当于逻辑上的一个断言,如"麻婆豆腐"可以说成"麻婆做(的)豆腐",这里"麻婆","豆腐"的语义角色取决于谓词"做".从逻辑的角度看,菜名的命名离不开用料,烹制的方法,烹制的人,烹制的工具,烹制的结果乃至处所,因而可以假设一个常态的变元配列式,在此基础上扩展,推演其他显性的或隐性的变元配列式.以"小张用水果刀在桌子上把西瓜雕成一个香炉"为例,谓词是由一个动补短语"雕成"充当的,与之有关的变元分别是:施事(小张),工具(水果刀),处所(桌子上),受事(西瓜),结果(香炉).这句话的变元配列式是:施事+(用…)工具+(在…)处所+(把…/对…)受事(+动作)+结果在此基础上,我们把变元系统扩大,推演一个可能的二元变元矩阵(见表1):表1名名组合的二元矩阵Tab.1Matrixofrl+rl\A施事受事工具材料方式属性结果主体客体时间处所施事+受事++++工具材料+++方式属性结果++主体++客体+时间处所在这个二元的变元矩阵中,A行中的每一个变元都可与B列中的每一个变元配合,形成AB式配列,上文所举诸例多为AB式配列;反之,B列中的每一个变元也可以与A行中的变元配合,形成BA式配列,不过A行和B列中有11个AB式配列与BA式配列相同.除去这11种配列式,这个变元矩阵可生成11X11—11=111种二元变元配列式.同样的变元类型,在三元矩阵,四元矩阵,五元矩阵中,会有更多的生成式.可见,名称的变元矩阵是一个多么开放的系统,它可以为名称的所指提供丰富的语义资源,从而满足不断产生的命名的需要.当然,从心理学的角度讲,名称的变元数量不宜过多,在我们收集到的语料中,仅有一例是包含五个变元的,而且我们发现在用名过程中,人们喜欢使用简称,如有人把"家常凉菜"简称"家凉",把"酱汁拉皮"简称"拉皮",把"山野菜饺子"简称"山野菜"等等,这又是用名的需要所致.在111种二元变元配列式中,有一些配列式是可以找到实例的(表1中用"+"表示),大部分配列式则尚未找到实例,我们可以把它们视为潜在的配列式,它们在一定条件下,可以转化为显性的配列式.以新词为例,我们可以找到一些相应的配列式,如:港都(处所+施事),马路餐桌(处所+受事),钟点工(方式+主体),问题少年(属性+主体)等等.这些现象说明变元配列系统是开放的,可以作为命名的语义基础的.四,语音模式菜名的语音形式在节奏,音节,语调方面有其内在的规律.在节奏方面,汉语"名+名"式菜名以2—2音步等配和2—3音步长短相配为基本类型,这与律诗的节奏类型是基本一致的,很多菜名和谐,匀称,节奏感强,使人说起来上口,听起来顺耳:1.三言的节奏类型为2—1型:米粉肉,葱油卷,鸳鸯饺,排骨面2.四言的节奏类型为2—2型:金钱火腿,翠茸牛蛙,水晶鸭舌3.五言的节奏类型为2—3型:风味鱿鱼圈,南乳猪手煲,玫瑰赤豆糕4.六言的节奏类型为2—2—2,3—3,2—4型:蜜汁橄榄山芋,花生米牛肉汤,火腿萝1-丝饼5.七言的节奏类型为2—2—3型:芽菜墨鱼排骨汤,白鲞乌鳢鱼片汤6.八言的节奏类型为2—2—2—2型:干贝金钩清汤什菜,锅仔潮州咸菜猪肚7.九言的节奏类型为2—3—2—2型:鸡蛋西红柿香菜水饺菜名的音节数量有较为严格的限制,大多在2至9个之间.每2至3个音节形成一个音步,一个菜名内部音步的数量一般在2至4个之间.就语调而言,菜名的首调以扬调和平调为主,尾调以扬调,平调,抑调为主.语调组合类型以扬扬式,扬平式,平扬式为主.五,修辞模式命名活动中包含很多不确定性因素.命名主体自身的社会,文化,心理因素的差异,会给命名带来很多不确定性.但是,具有不确定性未必是件坏事,相反,它恰好给命名活动提供了弹性的存在空间.人们可以在符号化的基础上利用修辞手段,使不确定性转化为确定性,由符号具体为名称,从而完成由事物到名称的命名过程,所以理解命名必须进行修辞解码.名名变元超常搭配的表现之一是运用了一定的修辞格.1.比喻.名名组合(主要指菜名)中的比喻一般有三种格式:74(1)由喻体直接构成或"喻体+喻体".例如:玉蝉(用大草菇,虾仁,肉膘做成的白色的,形状似蝉的菜肴),锦绣花篮(雕成花篮状,内装各种熟食),三大炮(一种面食,制作时连续甩向木盆并发出三响,因而得的名),珧柱水晶球(珧柱指胡萝卜,水晶球指冬瓜),银河游龙(银河指粉丝汤,游龙指龙虾),韭苹果(一种面食,状似苹果,外表以绿叶点缀,似韭菜).(2)喻体+本体.例如:菊花鲈鱼(喻形状),金钱冬瓜(喻形状),草帽饼(喻形状),松鼠鳜鱼(喻形状),柴把鸡(喻形状),太极芋泥(喻形状),水晶肴肉(喻颜色),虎皮肘子(喻颜色),彩虹鱼丁(喻颜色),翡翠鸡片(喻颜色).(3)本体+喻体.例如:鸡肉雪茄(喻形状).2.借代.例如:龙虎斗,熊猫杯(用竹子做成杯状,内盛菜肴.以熊猫的食物代替熊猫).3.双关.例如:大连海上仙("仙"与"鲜"谐音,指海鲜),定胜糕(苏州传统糕团,性入定榫,与"定胜"谐音,寓意吉祥,为祝寿,建屋,乔迁时用).4.意象.例如:雪夜桃花扇,翠塘春色,断桥残雪.意象格,是汉语名名组合中特有的修辞手段."汉人的思维注重于整体上的把握,把'神'放置到'形'之上,强调的是'意会','神到'.在汉语修辞中,往往把名词和名词性组合直接组合在一起,形成一个复合群."…㈣').'意象"与"比喻"不同,比喻凸显的是事物的局部特征,或者是个体的事物,而意象可以展现事物的整体特征,或者群体的事物,形成"诗中有画","言中有画"的象境.名名组合的常态语义结构规定了符号对事物某些特征的选择,但在这些可选择特征之外,仍然存在事物的另一些特征,修辞格恰好反映了人们对非常识特征的认知方式,即通过联想,夸张,委婉等方式,从整体上把握事物的特征,确立符号与事物之间的现实的联系.修辞格的认知方式都具有创造性,这在命名活动中是比较重要的.命名产生的同时,也开始了用名.随着用名次数的不断增加,创造性的认知方式也可能成为常态的逻辑语义模式,命名中的不确定性因素也因而可能转化成确定性的因素.相似原则和相关原则是修辞命名的基本原则.根据相似原则,可以把看似不相干的事物联系起来,形成名名组合,从而扩大名称的信息量.比喻,意象格都是通过心理联想,寻找到了事物间的某种相似性,从而以修辞的方式来给事物命名.例如:虎皮肘子(形状相似),断桥残雪(象境相似).客观事物之间的相关性联系,也是为事物命名的原则之一.借代式,双关式名名组合就是根据事物属性,语音上的某种相关性,把两类不同性质的变元超常组合的结果,如熊猫杯(属性相关),银河游龙(语音相关).[参考文献][1]王希杰.修辞学通论[M].南京:南京大学出版社,1996.(责任编辑:王爱君)(上接第68页)以文人之作为其主体,旨在表现作者个人情怀.(最突出的是元曲杂剧)故其曲,在演出场上少有延留,而其'曲本'(文本)多有刊刻而存世,乃成为后世的'文学遗产'.戏文,以'文'为本,旨在以事晓人,以艺娱人,以情动人,无论在其自身的艺术结构……等诸方面,都具有相当的稳定性,从而成为我国戏剧的主体."洛地对古代戏剧的形态学阐述,立足点为戏剧的历史生态,对任中敏的中国古代戏剧分类说有所发展,更不同于流行的"美学","文艺学"的某种对戏剧样式的"理论整合",朴素,但切实:从"戏史"的角度言,中国古代戏剧形态史的进程就不是一种从低级形态向高级形态的单线递进,而是一种既有演进(如"戏文"的演进),亦有稳定(如"戏弄"之传统)的多线条,多品类共存的格局.对元杂剧而言,其产生,是历史偶然中的必然:元代的特殊状况促使文人介入戏曲文学创作,从而产生了以抒情为特征的"戏曲";但由于其与"戏"以故事为本体的特质不尽相合,故杂剧作为一种社会性的通行样式,只盛于有元一代.而其所开的文人创作戏剧之风气,则影响了此后文人传奇(南曲戏文)的产生.对此,王国维其实早有觉察,所以他在《宋元戏曲考》中说元文人剧作只是"被以意兴之所至为之,以自娱娱人."故"关目之拙劣,所不问也;思想之卑陋,所不讳也;人物之矛盾,所不问也."但这只是一种学术的直觉,今日的学者则把这种世纪初的学术直觉转化为一种理性的学说.实际上,20世纪早期的中国戏剧史研究已经开创了多元研究的格局,三,四十年代戏剧研究的主流命题是场上的戏剧而不是文学的戏剧,研究潮向的改变是50年代以后的事,世纪末"非主流学者"的呼声,实是对本世纪早期戏剧研究更具学术理性的回应,个中意味,是颇耐深思的.20世纪的元曲研究,只是国学中的一个小小分支.但其走过的历程是耐人回味的.如果要总结其最根本的一点的话,那就是:在世纪初由王国维提出的"纯粹学术"的理想,经过数十年的蹒跚,终于在世纪末得到了实现.而这,并不仅仅是学术界自身努力和独立能为的结果,因此,当我们总结,反思20世纪的元曲研究时,最终生发的是对我们伟大祖国光辉进步的礼赞!(附注:由于资料的限制,亦考虑全文逻辑上的连贯,本文未把台,港的元曲研究纳入.)[参考文献][1]吴梅.吴梅戏曲论文集?曲学通论[M].北京:中国戏剧出版社,1983.[2]任讷.散曲丛刊?散曲概论[M].上海:中华书局,1931.(责任编辑:王爱君)75。

“菜名结构”中名词顺序的认知理据探究摘要:饮食文化是中华文化的重要组成部分,汉语中存在大量菜名,然而语言研究者们却很少关注和菜名有关的问题。

文章从“菜名结构”入手,研究由两个原材料名词构成的菜名中名词性成分的顺序问题,从认知的角度探究产生这种语序问题的原因,认为这种制约因素产生的根源是客观世界的规律及与之相关的其他语法结构的规律的映射。

关键词:语法结构语序认知语言学随着中国经济的发展、中国国际地位的提高和对外贸易的活跃,汉语在国外正在成为一门“热门外语”。

以社会需求作为推动力量,近年来汉语作为第二语言习得的研究非常兴盛。

可是在一些疑难问题逐渐被攻破的同时,仍有一些细节问题还没有引起学者们足够的关注,比如我们如何称说菜名的问题。

本文将对包含两个名词的菜名中两个名词性成分的先后顺序进行讨论,总结制约名词性成分顺序的规律,对造成这种规律的心理机制进行分析。

一、菜名中名词的顺序及其影响因素饮食文化是中国的传统文化,从商周时代开始,中国先人就已经开始讲究“吃”的礼仪和“吃”的艺术,饮食文化几乎是和整个中国文化体系同时发展起来的。

中国饮食的一大特色就是原材料取材广泛,现代汉语中也存在大量包含两种名词性成分的菜品名称。

我们发现,两种名词性成分有时可以互换位置而有时却不可以,下面我们将就其中名词性成分的顺序问题进行探究。

需要注意的是,在讨论菜名的时候,我们仅限于讨论由两种原材料的组合所构成的中国菜名,不讨论以前一个成为作为纯修饰成分的菜名(如“东坡肉”、“松鼠镢鱼”)、无法从字面分析其原材料的菜名(如“罗汉斋”)、其中一个名词为烹饪工具的菜名(如“干锅牛蛙”、“铁板豆腐”)、近现代才传入到中国的外来菜菜名(如“水果沙拉”)。

根据菜名中词的构成情况,我们可以将“菜名结构”分成如下四类(N1、N2为两种原料):A.N1+V+N2式(如“青椒炒肉丝”、“鸡蛋拌面”)B.N1+N2+N0式(其中N0为上位类别,如“番茄蛋花汤”、“皮蛋瘦肉粥”)C.N1+N2式(如“土豆牛肉”、“松仁玉米”)D.V+N1+N2式(如“炖萝卜白菜”)其中以A类结构最为普遍,B类次之,C类和D类结构都不太常见,且C类与D类的使用会受到一定条件的制约,因此我们主要研究A类结构,其他类型仅作简单论述。

在A类结构中,N1与N2的顺序有时可以互换位置有时却又有严格的限制,表1显示了这种限制关系。

(“+”表示该结构成立,“-”表示该结构不成立)观察上表,我们可以总结出影响菜名中两个名词顺序的因素。

我们认为,名词性成分的顺序主要受以下几个因素影响:1.名词的主从地位当菜中有两种原材料的时候,这两种原材料往往有主次之别――其中一种是主菜,另一种是配菜或者佐料,即其中一个名词属于主要地位而另一个名词属于次要地位。

此时,往往配菜在前、主菜在后,形成一种类似“修饰语+中心成分”的关系,如“板栗烧鸡”、“黄瓜拌凉粉”、“粉蒸肉”等。

这种“配菜+烹饪方式+主菜”的构成方式在菜名中占据着很大的比重,几乎一切菜肴都可以用这种方式称说。

影响人们对主菜配菜判断的因素主要有两个:价值因素和比例因素。

在价值因素影响下,人们习惯于将价格比较贵的菜视为主菜。

“青椒炒肉丝”中往往是肉丝少而青椒多,但肉的价格较高,肉丝就被视为主菜而后置。

由于中国土地广袤,农作物种类多而价格低,在中国人的潜意识中,肉类远比蔬菜奢侈,因此,尽管有时菜肴中肉量较少,人们还是常常重视肉类而将它放在“主菜”的位置上。

我们通过观察表1即可发现,当N2为肉类时,N1+V+N2的形式几乎都可以成立,可见这种现象在汉语中有一定的普遍性。

在比例因素影响下,人们将整道菜中体积比重较大的菜视为主菜。

“蟹黄蒸豆腐”中,尽管蟹黄(蛋黄)的价格明显高于豆腐,人们仍倾向于选择视觉直观上“分量”较大的豆腐作为主菜。

这种情况通常在两种材料的比例达到一定差距的时候出现,我们可以认为,过少的量已经使该材料被认定为处于从属地位的“佐料”了,此名词自然地落入的“修饰语”的位置上,与此相似的还有“肉末茄子”。

总的来说,无论是价值还是比例,其实都只是语义的一个侧面,因此主从规律制约从根本上说就是语义制约。

2.名词的音节数汉语是一种讲究韵律的语言,目前很多语料都显示出汉语语法在一定程度上受到音节的影响,学者们也普遍承认“汉语的音节特点影响到词的构成,也影响到词语的搭配”[1]。

我们认为,音节数同样会对“菜名结构”中名词的顺序产生制约,这种制约表现为:前一名词的音节数一般不少于后一名词,单音节名词(在另一个名词的音节数多于一的时候)必须后置。

例如,我们可以说“鸡蛋拌面”,而“面拌鸡蛋”则不可说。

如果将单音节的“面”扩展为多音节的名词性成分“龙须面”,则可以说成“龙须面拌鸡蛋”。

再如,我们可以说“鸡肉炖香菇”,却不能说“鸡炖香菇”,能说“咸肉片炒秋葵”,却会觉得“秋葵炒咸肉片”有些“拗口”。

可见名词的顺序不仅与作为“所指”的食材有关,而且与名词本身的音节数有关。

其实,在其他体词性短语中,我们也可以见到类似现象,如可以说“美丽的女人”、“美女”,而不能说“美女人”,这是因为前一名词只有一个音节,后词音节又多于一个,这破坏了汉语的音韵美。

与第一条规律不同,第二条规律是一种语音上的制约规律。

3.材料的使用顺序观察表1,结合之前提到的两个因素,我们可以发现一个特例――“鸡蛋炒西红柿”。

在“鸡蛋炒西红柿”中,音节数较多的“西红柿”被后置,而价值比较高的鸡蛋却放在从属的位置上。

这表面上来说是违反了前两条规律,但是这个特例的出现其实是受到了第三条规律――“材料的使用顺序”的制约。

材料的使用顺序规律的内容是:烹饪过程中先下锅的食材的名词居后、后下锅的食材名词居前。

鸡蛋以其易熟的特性往往后入锅,烹饪过程相当于将鸡蛋这种“物体”加到西红柿“背景”之上,“鸡蛋”从属于“西红柿”。

同样的道理,在“木耳炒菜心”中,木耳是一种比较容易做熟的食材,处于从属地位,所以我们一般不说“菜心炒木耳”。

其实第三条因素与第一条因素在心理机制上是很相似的,只是在第三条因素中,我们是以时间顺序为依据将“背景”视为“主菜”,而此后就和第一条规律一样,成为“主菜”的成分自然居于“中心语”的位置上,即,它实质上也是一种语义上的制约规律。

但是,第三条因素并不是经常发挥作用。

4.烹调方法动词研究一直是语言研究中最重要的部分。

事实说明,动词的分类和细化有助于更好地研究句子结构。

著名语言学家吕叔湘先生在《中国文法要略》中主张“动词中心说”。

吴为章充分肯定了动词中心说的作用[2],而胡明扬也认为“在世界范围内语法研究的历史也证明了‘动词中心观’在现代语法研究中越来越显示出这种理论的强大活力”[3]。

近年来新兴的“配价语法”就是从动词入手进行研究的。

虽然名词性成分的顺序主要受到上面三个与名词本身相关的因素的影响,但是事实上菜品的不同烹饪方式对名词性成分的顺序表现出的限制程度是不同的,即在菜名结构中动词也会对它左右两边名词性成分的语序产生影响。

在两个名词音节数相同的情况下,“炒”类烹调手段对主菜、配菜的顺序要求比较严格,除了涉及音节数问题的名词之外,两个名词的顺序一般是固定的;而“炖”、“烧”类则对名词顺序表现出很大的包容性,无论是能区分出主菜配菜的“土豆”和“牛肉”还是无法区分主配菜的“萝卜”的“白菜”都可以任意调换顺序而不改变原菜的“图式”。

以上我们总结了影响菜名中名词顺序的诸多因素,虽然这些因素都不能作为唯一决定性因素,但是它们在对词序产生影响的时候存在一定的“优先程度”。

这种优先程度表现为:(1)主从地位>音节数>烹调方法请看如下例子:青椒土豆丝*土豆丝青椒上例在违反了音节数规律的情况下,依据主从地位规律确定了语序,由此证明在材料的主从地位较为明确的情况下,只要第一个词的音节数不为1,主从地位规律就音节数规律更“强势”,即语义对于语序的制约能力比语音更强。

而下例:红烧肉炖芸豆*芸豆炖红烧肉虽然“炖”对前后名词的顺序限制不严格,很多时候两个名词的位置可以任意互换,但是如果两个名词有音节数的差异,则要更多地参考音节数规律。

(2)比例因素>价值因素蛤蜊蒸蛋*蛋蒸蛤蜊这一点在上文已经论述过了。

这是解决主从地位规律“内部矛盾”的手段,即当菜量差异较大的时候,即使量少的食材价格很高,人们仍更倾向于将量多的食材视为“主菜”。

二、语序问题原因的认知探究上文我们总结了影响“菜名结构”中名词性成分顺序的一些因素,并且分析了这些因素在对语序影响过程中的“优先程度”。

下面我们将深入一步,探究产生这种语序问题的原因。

菜名中名词的顺序问题从结构上看起来是主动宾结构中两个名词何者为主语而何者为宾语的问题,从意义上看起来是联合结构中两个地位平等的名词之间的序列问题。

但是在主动宾结构中,主语和宾语互换位置之后语义会完全改变;在联合结构中,前词与后词的语序可以任意改变而不影响其语义,更不会出现语法错误。

“菜名结构”的语序却表现出时而可颠倒、时而不可颠倒、颠倒后语义不发生改变的特点,而且“菜名结构”中没有明确的施受关系,前后成分的地位也不是完全平等的,这说明它与主动宾结构和并列结构都是不同的。

为了对这一结构进行更深入的研究,我们有必要重新审视“菜名结构”内部的组合关系。

我们发现,在“菜名结构”内部,前一名词和后一名词表现出来的种种制约关系并不是语法上的制约,是一种语义上的制约,因此对“菜名结构”进行内部分析是持“句法自治”观点的形式主义语言学无法做到的。

袁毓林指出,“语序跟人类大脑中词汇和语义的组织方式(即认知结构)相关,也跟人们对大脑中词汇的检索(lexical retrieval)方式和对语义的提取(semantic recovery)方式(即认知过程)相关”[4]。

要想深入探究语序问题,我们需要借鉴认知科学的研究成果。

认知科学将隐喻(Metaphor)视为人类认知能力的重要组成部分,认知语言学的“隐喻观”认为,隐喻是由源域向目标域的映射,而这种映射要建立在象似性的基础上,“隐喻相似性的确立,在本质上就是源域与标域的某一方面被侧面化或前景化或强光化,通过相互映射,达到彼此之间的相容”[5]。

上文我们提到过,名词的顺序主要取决于二者语义上的主从关系,且当语义制约规律与其他规律相违背的时候,往往是以语义制约为主。

这种语义制约关系可以表示为“修饰语+中心语”的关系,当语序改变的时候,人们对“主菜”与“配菜”的判断也会改变,即改变了修饰关系。

当两个名词在语义上没有明确修饰关系的时候,二者只要不违背音节上的音韵美就可以任意互换。

据此我们可以推断,“菜名结构”在人们的心理认知上与偏正结构和并列结构都相似之处,而类比使得偏正、并列结构同主动宾结构联系在一起,最终,这种由语义作为触发媒介的隐喻导致了语法规则的映射。