中国近现代佛教(精)

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:1

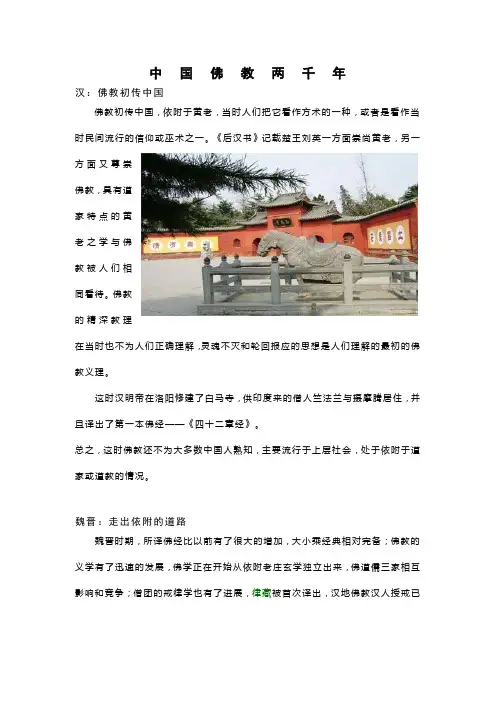

中国佛教两千年汉:佛教初传中国佛教初传中国,依附于黄老,当时人们把它看作方术的一种,或者是看作当时民间流行的信仰或巫术之一。

《后汉书》记载楚王刘英一方面崇尚黄老,另一方面又尊崇佛教,具有道家特点的黄老之学与佛教被人们相同看待。

佛教的精深教理在当时也不为人们正确理解,灵魂不灭和轮回报应的思想是人们理解的最初的佛教义理。

这时汉明帝在洛阳修建了白马寺,供印度来的僧人竺法兰与摄摩腾居住,并且译出了第一本佛经——《四十二章经》。

总之,这时佛教还不为大多数中国人熟知,主要流行于上层社会,处于依附于道家或道教的情况。

魏晋:走出依附的道路魏晋时期,所译佛经比以前有了很大的增加,大小乘经典相对完备;佛教的义学有了迅速的发展,佛学正在开始从依附老庄玄学独立出来,佛道儒三家相互影响和竞争;僧团的戒律学也有了进展,律藏被首次译出,汉地佛教汉人授戒已经形成制度;汉人对于佛教义理已经有了自觉的需要,开始走出汉地到西方去求得佛经。

佛教已经开始从贵族府第走向了社会,在民间流传开来。

这时盛行玄学和佛教般若学说,佛教界因对《般若经》中的“诸法性空”的基本思想产生不同的见解,出现了“六家七宗”的学派。

道安是中国佛教史上第一个著名人物,朱士行是第一个到西方求取佛经的人,鸠摩罗什是中国第一个著名的翻译家。

南北朝:登上历史的舞台南北朝的统治者把佛教看作有助统治和维持社会太平的工具,除了扶持佛教外,还对其加紧控制管理,建立了佛教的僧官制度。

北朝佛教重视戒律与禅定,推动了起塔造像的活动。

在民间下层,观音信仰、弥勒信仰以及净土信仰弥漫各地。

北朝佛教的禅学发达,对后出的禅宗产生影响。

南朝的禅学对后出的天台宗有重要影响,南方的佛教义学讲求佛教精神实质,在理论上多有发挥,讨论佛性思想众说纷纭,据说达11家之多。

南北朝译经事业非常繁荣和发达,国家组织译场,很多重要的印度佛教经典都被陆续翻译出来,中国僧人自己撰写佛书,甚至编纂伪经。

佛教界内部还产生许多专门研习某一经典或以印度佛教的某一派经典为主的学派。

中国近现代人物(素材)中国近现代人物1.季羡林著名古文字学家、历史学家、作家。

1911年出生于山东省清平县(现并入临清市)。

1946年,他由德国留学回国,被聘为北京大学教授,创建东方语文系。

季先生长年任教北大,在语言学、文化学、历史学、佛教学、印度学和比较文学等方面都有很深的造诣,研究翻译了梵文著作和德、英等国的多部经典,现在即使在病房每天还坚持读书写作。

季羡林先生为人所敬仰,不仅因为他的学识,还因为他的品格。

他说:即使在最困难的时候,也没有丢掉自己的良知。

他在“文革”期间偷偷地翻译印度史诗《罗摩衍那》,又完成了《牛棚杂忆》一书,凝结了很多人性的思考。

他的书,不仅是老先生个人一生的写照,也是近百年来中国知识分子心路历程的反映。

推荐语:智者乐,仁者寿,长者随心所欲。

曾经的红衣少年,如今的白发先生,留得十年寒窗苦,牛棚杂忆密辛多。

心有良知璞玉,笔下道德文章。

一介布衣,言有物,行有格,贫贱不移,宠辱不惊。

颁奖词:学问铸成大地的风景,他把心汇入传统,把心留在东方。

2.梁实秋的演讲著名作家梁实秋擅长演讲,他的演讲独具风采,给人们留下了深刻的印象。

他在师大任教期间,当时的校长刘真,常请名人到校演讲。

有一次,主讲人因故迟到,在座的师生都等得很不耐烦。

于是,刘真便请在座的梁实秋上台给同学们讲几句话。

梁实秋本不愿充当这类角色,但校长有令,只好以一副无奈的表情,慢吞吞地说:“过去演京戏,往往在正戏上演之前,找一个二三流的角色,上台来跳跳加官,以便让后台的主角有充分的时间准备。

我现在就是奉命出来跳加官的。

”话不寻常,引起全场哄堂大笑,驱散了师生们的不快。

话题:“语言的妙用”“幽默人生”3.林语堂上课请学生吃长生果林语堂曾在东吴大学法学院兼英文课,一次,开学第一天,上课钟打了好一会儿他还没有来,学生引颈翘首。

林先生终于来了,而且夹了一个皮包。

皮包装得鼓鼓的,快把皮包撑破了。

学生们满以为林先生带了一包有关讲课的资料,兴许他是为找资料而迟到了。

中国历史上的五大宗教佛教道教儒教伊斯兰教基督教中国历史上的五大宗教中国历史悠久,自古以来就涌现出了众多的宗教信仰。

在中国的宗教体系中,佛教、道教、儒教、伊斯兰教和基督教被认为是中国历史上的五大宗教。

这些宗教不仅为中国人民提供了信仰方式,也对中国的文化、社会和道德产生了深远影响。

本文将分别介绍这五大宗教的起源、发展以及其在中国历史上的地位和影响。

佛教佛教是中国历史上最早传入的宗教之一,起源于公元前6世纪的古印度。

佛教强调解脱生死轮回、追求心灵的平静与智慧。

佛教最早传入中国是通过丝绸之路,随着时间的推移,它深深地融入了中国文化与社会。

佛教在中国历史上有着广泛的影响力,对中国的文学、艺术、建筑和哲学都产生了重要影响。

佛教的教义和修行方式也深深地影响了中国人民的思想和信仰。

道教道教是中国本土的宗教之一,起源可以追溯到公元前2世纪。

道教强调与自然和谐相处,追求长生不老和精神的超脱。

道教的核心思想是“道”,即宇宙的运行规律和生命的智慧。

道教在中国历史上曾经达到过巅峰,对中国的哲学、文学、艺术和政治都产生了深远的影响。

道教也发展出了丰富的修行方式和仪式,如炼丹、养生和神仙信仰等。

儒教儒教是中国古代最重要的宗教和哲学体系之一,起源可以追溯到公元前5世纪的春秋战国时期。

儒教主张以仁爱、礼治和道德修养为基础,强调家庭伦理和社会秩序。

儒教的经典是《论语》和《大学》,这两部经典都强调通过修身齐家治国平天下来达到人类完善自身的目标。

儒教在中国历史上一直扮演着重要角色,对中国的教育制度、文化传统和社会伦理都产生了深远影响。

伊斯兰教伊斯兰教自公元7世纪起传入中国,主要通过中国的西北边境传播。

伊斯兰教强调信仰独一主义,即“只有真主可崇拜”。

在中国,伊斯兰教的信徒主要分布在回族及其他少数民族中。

伊斯兰教在中国历史上发挥了重要作用,对中国的文化、社会和法律都产生了重要影响。

伊斯兰教教派也在中国形成了多样化,如逊尼派和什叶派等。

基督教基督教是近现代传入中国的宗教之一,起源于1世纪的古代以色列地区。

佛教在中国的传播与发展历程佛教在中国的传播与发展历程【摘要】佛教是世界三大宗教之一,它起源于印度,但是它却对印度以外的亚洲国家,尤其是东亚、东南亚的影响极大。

对于中国,佛教文化已经成为中华文化不可或缺的一部分。

纵观中国历史,佛教的传入与发展有着一定的脉络。

首先,佛教的传入历史十分久远,它早在汉代便已传入中国。

其次,佛教的发展是分阶段的,从汉末到三国,从魏晋到隋唐,佛教一直是呈阶段性发展的。

再次,佛教的流传也经历了由盛转衰的过程,尤其是明清以后,随着西方文化的传入,佛教文化的影响开始减弱。

【关键词】佛教传播发展盛衰佛教源于古印度,自西汉末传入中国,已经有了两千多年的历史。

其在中国的传播历程可以分为五个阶段:一是两汉及三国阶段,佛教在中国的初传阶段;二是魏晋阶段,佛教在中国继续发展;三是隋唐阶段,佛教在中国走向繁盛;四是宋元明清阶段,佛教由盛转衰;五是近现代,佛教的传播呈现出新的特点。

在漫长的时期,佛教不断被中国传统文化浸淫融合,宋代是佛教被中国化即儒学化的重要时期,印度的佛教最终变成独具特质的新体系即中国佛教,这就是佛教的中国化历程。

中国佛教包容了北传佛教、南传佛教和藏传佛教三大体系,全面继承了印度三个时期的佛教。

世界上完整的佛教在中国,世界上完整的佛教经典也都在中国。

可以说,佛教诞生在印度,发展在中国。

一、汉末到三国,佛教的初传时期。

佛教于西汉末年开始传入中国。

一般情况下,宗教的传播有其自身的规律,某个宗教的原生地与被传播地区不同文化的撞击,往往是影响宗教迅速传播的重要因素。

中国有自成体系的悠久的历史、文化,西汉末,除作为统治阶级核心的儒家学说以外,黄老和道家的思想也很活跃。

佛教作为一种外来的思想文化,要想在中国立足,必须同中国传统的信仰协调,也就是说,它必须依附于中国本土的宗教。

佛教到中国,特别强调因果报应,跟中国原有的福善祸淫思想相通,传佛教者学习中国方术,以方便传佛教。

佛教的传播还得益于当时混乱的社会环境:东汉末年,群雄并起,割据混战不已,老百姓背井离乡困苦不堪,出现所谓“白骨露于野,千里无鸡鸣”的惨象。

![《杨仁山居士文集》中国近现代佛学大师著述系列[PDF]](https://uimg.taocdn.com/8d94a62886c24028915f804d2b160b4e767f8175.webp)

《杨仁⼭居⼠⽂集》中国近现代佛学⼤师著述系列[PDF]中⽂名: 杨仁⼭居⼠⽂集发⾏时间: 2006年03⽉02⽇资源格式: PDF版本: 中国近现代佛学⼤师著述系列图书分类: ⽂化语⾔: 简体中⽂地区: ⼤陆内容介绍: 《杨仁⼭全集》最早版本刊⾏于1919年,1981年重印,此次为修订本,是⾸次出版的简体字⽂本,对内容进⾏了校订,保持了原有的体例。

杨仁⼭终⽣致⼒于佛学教育,其学说融贯儒释道,其思想对佛学界及教育界影响深远。

作者介绍: 杨仁⼭(1837—1911)名⽂会,仁⼭其字,安徽池州⽯埭⼈,⽣于清道光⼗七年(⼀⼋三七)。

他的⽗亲朴庵公,道光⼗⼋年进⼠,与曾国藩同年,故仁⼭及长,⼊曾国藩幕督办军粮。

后因读《⼤乘起信论》⽽学佛,时当洪杨乱后,江南⽂物荡然⽆存,欲求⼀本佛经⽽不可得,仁⼭发愿流通佛经,集友好共同创设“⾦陵刻经处”,刻印佛经。

杨仁⼭是中国近代著名的居⼠佛学家,清季末年中国佛教复兴的关键⼈物,也是唯识宗复兴的播种者。

有《杨仁⼭居⼠遗著》⼗⼆卷留世。

内容截图:⽬录:序⾔佛教初学课本⾃叙佛教初学课本《佛教初学课本》注⼗宗略说律宗俱舍宗成实宗三论宗天台宗贤⾸宗慈恩宗禅宗密宗净⼟宗《佛说观⽆量寿佛经》略论附⼀《⽆量寿经优波提舍愿⽣偈》略释附⼆《坛经》略释⼤宗地⽞⽂本论略注⼤宗地⽞⽂本论⽬录叙序说卷第⼀归依德处⽆边⼤抉择分第⼀归依德处因缘⼤抉择分第⼆⼀种⾦刚道路⼤抉择分第三⾦刚宝轮⼭王⼤抉择分第四⾦轮⼭王道路⼤抉择分第五独⼀⼭王摩诃⼭王⼤抉择分第六卷第⼆⼤海部藏道路⼤抉择分第七深⾥出兴地藏⼤龙王⼤抉择分第⼋深⾥出兴地藏⼤龙王道路⼤抉择分第九……卷第三卷第四经典发隐等不等观杂录阐教编补遗附录。

佛教在中国传播和发展的情况佛教以其强大的生命力传播于世界各国,成为世界三大宗教之一,有力地推动着世界宗教的发展。

佛教自古印度传入中国以来,不断吸收西域和印度新兴学说和学派成果的基础上,通过与民族传统文化的充分结合和发展,形成了汉语、藏语和巴利语三大系统的富有中国文化特色的中国佛教,同时又深刻地影响着中国文化的发展和人民的日常生活。

可以说它是人类历史上延续时间最久,传布范围最广,影响深远,包罗万象的思想运动和文化运动。

一、佛教在中国的传播发展历程佛教从印度传入中国,它既是佛教史上一件大事,也是中国文化史上一件大事。

佛教在中国大地上的广泛传播、流行并最终中国化,对于中国的社会和文化产生了深远的影响,同时也反过来对佛教的义理和组织形式也产生了重大的影响。

因此,对于这一历史过程,有学者称之为“佛教征服中国”。

从某种意义上来说,这一说法还是有一定的道理的。

但是值得注意的是,伴随着“佛教征服中国”还有一个佛教的中国化的问题。

接下来主要阐述佛教东传中国及其在中国广泛传播的历史。

(一)汉晋:佛教的输入及其广泛传播1、佛教初传中国内地的时间与汉代佛教佛教是何时传入中国内地的?这一度成为佛教学术界研究探讨的一个热点问题。

目前,有关佛教初传中国内地的纪年,主要有两种论点:第一,“伊存授经说”(汉哀帝元寿元年,即西元前2年),第二,“永平求法说”(汉明帝永平十年,即西元67年),二说相距69年,大约有三代人的时间。

1998年,由中国佛教协会和中国宗教学会共同确认1998年为佛教传入中国2000年的纪念年。

近年来的一些考古研究表明,中国佛教还应有由海上丝绸之路传入的另一系,也应引起我们的重视。

在汉代,传入中国的佛教被视为道术之一种(方术),它与汉代流传的黄老道家学说搅合在一起的。

如中国历史上第一个信奉佛教的贵族——楚王刘英,就是“学为浮屠”,且“更喜黄老”。

另外,汉代佛教僧人,皆为西土人士,他们食酒肉,蓄妻子,无统一制度。

中国佛教文化的独特性习近平主席在巴黎联合国教科文组织总部发表演讲时指出:“佛教产生于古代印度,但传入中国后,经过长期演化,佛教同中国儒家文化和道家文化融合发展,最终形成了具有中国特色的佛教文化,给中国人的宗教信仰、哲学观念、文学艺术、礼仪习俗等留下了深刻影响。

……中国人根据中华文化发展了佛教思想,形成了独特的佛教理论,而且使佛教从中国传播到了日本、韩国、东南亚等地。

”这里提到了“中国特色的佛教文化”和“佛教同中国儒家文化和道家文化融合发展”。

那么,中国佛教文化的特色是什么?其形成与佛教同中国文化的融合发展之间是什么关系?笔者认为,中国佛教文化的特色是由中国文化的独特性造就的,因而从中国佛教的视角也能来观照中国文化的独特性。

佛教在中国的传播发展,经历了一个不断中国化的过程。

最终完全融入了中华传统文化之中,成为其极为重要的组成部分之一。

中国佛教既继承了佛陀创教的根本情怀和基本精神,同时又在传统文化的土壤中,生成了它鲜明的不同于印度佛教的思想特点和文化精神。

中国佛教的特点表现在不同的方面,例如“农禅并重”就是中国佛教在小农经济的中国社会中形成的不同于托钵化缘的印度佛教的鲜明特点。

从思想文化的角度,中国佛教的特点主要有以下一些方面:一是形成了以融会般若性空论为特色的心性学说,彰显了印度佛教中将人的内在心性作为解脱之道的思想。

这种思想的理论表达因与印度佛教的根本教义“无我”说不合而在印度佛教中并未得到充分的发展,但它与中国传统的灵魂不死观念和儒家的心性论有异曲同工之妙而受到了中土人士的欢迎,从而在中国佛教思想中占据了主流地位。

二是肯定人人皆有佛性,人人能成佛,鼓励每个人靠自己的努力来实现解脱,这与儒家无论是“性善”论还是“性恶”论,都强调“人皆可以为尧舜”,都将主体自身的为善去恶作为道德完善和人的本质实现的基本条件是一致的。

儒家的人性论思想及其对理想人格的塑造和追求,对中国佛教这一特点的形成产生了深刻的影响。

佛教中国化历程人类历史发展的过程,就是各种文化相互融合的过程。

作为世界三大宗教之一的佛教,起源于印度,遍布于世界。

两汉时期,佛教思想经西域,传入中国内地。

佛教在中国几起几落,经历了一个不断地中国化的过程。

佛教中国化大体可以分为以下几个时期。

第一个是汉代时期。

佛教自西汉末年传入中国,以佛经翻译、解说、介绍为主,这时期,佛教依附于流行于汉代的道术,看成是黄老之学的同类,以至于佛教在与道教方士思想结合的过程中得到发展。

第二个是魏晋南北朝时期。

此时佛教依附于玄学,受到了当时玄学的影响,佛教般若学派“六家七宗”的出现,既是玄学影响的结果,也是佛学企图摆脱对玄学的依附而建立自己思想体系的尝试。

在这个时期,佛教的迅速发展导致了它与中国本土文化的冲撞的开端。

第三个是隋唐时期。

佛教到隋唐后,达到了鼎盛时期,这时政治统一,经济发达,文化交流融合,佛教也随着异说求同求通的趋势,到此,隋唐佛教发展的重要标志是宗派的形成,由此奠定了中国民族佛教的基本格局。

第四个是宋元明清时期。

中国化的佛学在由盛而衰中持续发展,一方面潜移默化地渗透到了中国思想文化的各个方面,成为传统思想文化的重要组成部分,另一方面又随着其自身理论精华逐渐被宋明理学所吸收而在理论上少有创新,陷入停滞。

但佛教对中国文学、风俗、艺术有极大的影响。

第五个是近代时期。

由于受到西方外来思想的冲击,佛教思想也无形中受到国外资产阶级哲学的影响。

佛教部分理论成为沟通中国传统思想和西方外来思想的一个中间环节,而佛教复兴运动中出现的种种革新思潮,特别是“人间佛教”思想的出现,则为近现代佛学的发展注人了新的生机。

从佛教的中国化历程中,不难看出,任何事物想要得到继承与发展,就必须要紧跟时代的步伐。

佛教之所以在中国能长存至今,就是因为它跟上了时代的脚步,不断地吸收中国传统文化的观点,采用中国传统的格义方法来解释和翻译自己的经典,并采取积极主动的态度努力改变自己的形象,使自己适合于中国固有的思想文化土壤。

浅谈近现代佛教寺院管理特点内容摘要:佛教从印度流传到中国至今已有两千多年的历史,在这漫长的岁月中,佛教何以能够跨越民族的界限,超越时空的长流。

这不仅是因为佛教具有博大精深的宗教思想和体系,更为重要的是它能够适应各种因缘环境,在不同的时空条件下能够契理契机地供应人类巨大的精神宝藏。

其中,最能体现这一点的就是佛教的组织管理。

本文以印度佛陀时代、中国古代丛林、近代寺院、现代寺院管理模式为主轴,阐述佛教在不同时期的组织管理,并以此为基础思考当代佛教应该如何发展。

关键词:制度管理僧教育道风作者简介:释悟莲,闽南佛学院2009年毕业生。

古人云:“无有规矩,不成方圆”。

一个人事业成功与否都离不开规矩,更何况一个团体呢?佛教之所以能够流传千年,至为重要的因素之一就是佛教不仅具有健全的管理模式,还能随着不同的时空因缘善为变化适应潮流。

佛教讲缘起性空,性空是指诸法无有自性是由各种因缘和合而成,缘起是指诸法是由众缘和合而成,所以了无自性。

佛教的管理亦是以此为原则,因为诸法是缘起的,所以佛教会适应不同的缘起在对管理组织做不同的调整。

一、佛陀时代僧团的管理模式佛在世时以佛为师,世尊初成等正觉于十二年中以,“善护于口言,自净其志意,身莫作诸恶,此三业道净,能得如是行,是大仙人道”。

教化约束众弟子。

随后僧团成员扩充,来自当时印度社会的不同背景,沙门思潮中的六师外道、四大种姓的不同阶层,不同职业以及不同民族。

由于僧团的不同文化背景,根机也大为不同。

而后,世尊对于出家众的律仪广分别说并完善律藏。

佛制戒律意在防非止恶,根本目的是为了在僧团这一异质文化混淆的地方,统一弟子们的价值观和裁判由此引起的价值争端。

这种统一的价值观,首先能使接受了它的各种群体、个人与社会集团,形成一个具有共同意识的佛教,以形成对佛教教团组织的管理功能。

首先,布萨举过:僧团中每半月举行布萨,若有犯过、不如法行为者于此时应向大众僧至诚发露忏悔。

再藉由大众的力量,令其恢复清净,内心安乐。

近代汉传“居士佛教”现实成因分析金易明【内容提要】本文基于中国近现代发轫于吴越之地的“居士佛教”现象,分析中国佛教信仰团体在近代所发生的变数。

本文首先肯定,居士佛教并非一个平信徒概念的简单问题,而是中国佛教的一种特别的信仰现象。

其次,本文论述了居士及居士佛教的界定及其历史渊源,评述欧阳竟无先生关于建立“居士佛教”的理论特色。

【关键词】僧伽佛教居士佛教欧阳竟无【作者简介】金易明,一九六O年生,上海科学技术大学毕业。

现任上海佛学院佛学专业教师。

佛教学术界有学者多次提出,中国佛教应走居士化道路。

这种呼吁无疑引起学界和教界的高度关注。

有人对“居士佛教”的提法颇觉可疑,对确认“佛教居士化是佛教立足现代社会的唯一途径”,甚至于“系佛教在诸多宗教的竞争中立于不败之地的根本保证”等流行观念,尤其不敢苟同。

确实,佛教中的许多观点,并非单纯的理论问题,涉及佛教传统与现实的各方面。

观念须落实于宗教实践中的可操作性、可行性。

“佛教不是并且也从未自称为一种…理论‟,一种对世界的阐释;它是一种救世之道,一朵生命之花。

它传入中国不仅意味着某种宗教观念的传播,而且是一种新的社会组织形式——修行团体僧伽(San.gha)的传入。

对于中国人来说,佛教一直是僧人的佛教”。

但是,也有部分学者和教界人士则认为,佛教居士化的观点,在理论的出发点上,是持之有据言之有理的。

这不仅反映在佛教自传入中国之始,与士大夫阶层有着密切的联系,而且,在很大程度上,“佛寺在中国的存在所引起的作用力与反作用力、知识分子和官方的态度、僧职人员的社会背景和地位,以及修行团体与中古中国社会逐步整合,这些十分重要的社会现象,在早期中国佛教的形成过程中起到了决定性的作用”。

1明清以降,中国更遇到了前所未有的“僧伽佛教”急剧衰落,特别是有清一代,当时国内的佛教,虽然规模仍存,如康熙时全国僧尼仍有十一万八千余名。

然而人才凋零,徒有空壳,已经丧失了大乘佛教的精神和活力,一般寺院成了社会上无依无靠者的谋生庇护处。

近现代中国的宗教与信仰宗教与信仰在近现代中国的发展中起着重要的作用。

随着社会的变革和思想观念的转变,中国的宗教与信仰也经历了一系列的变化。

本文将从近现代中国的社会背景和政治环境出发,探讨宗教与信仰的发展与变迁。

一、社会背景和政治环境的变化近现代中国经历了一系列的政治革命、社会转型和文化变革,这些变化对宗教与信仰产生了深刻影响。

辛亥革命后,中国宣布成立共和国,国家体制发生了重大变革,带来了新的政治环境。

此后,中国经历了多次政治运动和政策调整,对宗教与信仰的发展产生了一定的影响。

二、宗教与信仰的发展与变迁1. 佛教与道教在近现代中国,佛教与道教一直是中国传统的主要宗教。

然而,在政治运动和社会变革的影响下,佛教和道教的地位发生了变化。

例如,在文化大革命期间,佛教与道教受到冲击,寺庙被关闭,僧尼被迫转行。

然而,随着中国的经济发展和社会稳定,佛教与道教逐渐走上恢复与发展的轨道。

2. 基督教与天主教基督教与天主教自19世纪传入中国以来,成为中国宗教界的重要组成部分。

在近现代中国,这两个教派的发展经历了起起落落。

经历了文化大革命后,基督教与天主教遭受到剧烈冲击,信徒数量大幅下降。

然而,改革开放以后,中国对宗教政策进行了调整,基督教与天主教的发展重新受到重视,信徒数量逐渐增加。

3. 伊斯兰教伊斯兰教作为中国境内的主要宗教之一,在近现代也经历了一系列的变化。

在政治运动和社会变革的冲击下,伊斯兰教的发展受到了一定的限制。

然而,改革开放以来,中国对伊斯兰教的政策进行了调整,伊斯兰教的发展逐渐走上正轨。

4. 中国传统信仰中国传统信仰包括儒教、民间信仰等,一直影响着中国人民的思想和生活。

在近现代中国,由于文化大革命等政治运动的冲击,中国传统信仰受到较大的冲击。

然而,随着社会的进步和文化的多样化,中国传统信仰逐渐得到重视和保护。

三、宗教与信仰的现状与未来近现代中国的宗教与信仰在政治运动和社会变革的冲击下经历了起伏。

近年来,中国的宗教政策相对宽松,各个宗教的信徒数量逐渐增加。

关于近年來中国近代佛教研究著作的评论佛教史研究在中国并不算冷门学问,但近代中国佛教史之不被看重,却与它在近代中国思想史研究中的位置并不显彰有关。

在被后人的叙述逐渐建构起来的近代思想史上,先是鸦片战争、太平天国、再是洋务运动、百日维新,接下来是义和团,加上贯穿始终的中西体用之争等等,壮观的场面一幕又一幕,好像佛教的兴兴衰衰还排不上队,除了说到康有为的《大同书》、谭嗣同的《仁学》、章太炎的《齐物论释》时不得已之外,近代中国风云变幻潮起潮落的大变局中,佛教在一些知识人中的复兴和影响,毕竟只限于并不起眼的一个角落。

虽然,从关心它的人眼中看去,觉得佛教大兴,意味着“学术风气之又将一转矣”1,但是在大多治近代思想史的人心目中,它毕竟只是江南少数学问深湛的知识人的自作波澜,一九三四年郭湛波写《近三十年中国思想史》,甚至都没有提到近代中国还有这么一次“学术风气”的转变2。

虽然几十年后,王尔敏在《近代中国思想研究及其问题之发掘》中把“清末民初的佛学振兴运动”列为可发掘的论题,并指出其中“可为探讨之论题亦颇为广泛”,但在他的论题群中,也只不过占了二十一分之一,而且排在第十七3。

不过,过去问津者寥寥的近代佛教研究,近十年来接二连三地出版了好几种著作,显然沾了世纪末习惯于回顾百年历史的风潮的光,当然也由于现代知识人与近代文化人的环境相似的影响。

这十年中,先是一九八九年巴蜀书社出版了郭朋等《中国近代佛学思想史稿》,三年后上海人民出版社又推出高振农的《佛教文化与近代中国》,差不多同时,由台北的文津出版社在“大陆地区博士论文丛刊”中出版了麻天祥的《晚清佛学与近代社会思潮》,再过一年即一九九三年,上海人民出版社出版了李向平的《救世与救心──中国近代佛教复兴思潮研究》,而大陆新成立的宗教文化出版社又在一九九五年出版了台湾学者于凌波的《中国近现代佛教人物志》,最近,也就一九九六年四月,华东师范大学出版社出版了邓子美的传统佛教与中国近代化》,同年十一月,中国社会科学出版社又出版了台湾学者江灿腾的《明清民国佛教思想史论》,这部著作的一些内容早在1990年作者出版的《现代中国佛教思想论集》和1994年出版的《现代中国佛教史新论》中已经收录,不过,在大陆出版之后两年的1998年,又经修订和增补,在台北的南天书局,以《中国近代佛教思想的诤辩与发展》为题面世,成厚厚一巨册。

中国近现代佛教

复习思考题:

一、名词简释:

金陵刻经处支那内学院武昌佛学院汉藏教理院契理契机人生佛教人圆佛即成《藏要》

二、简答题

①简述太虚大师佛教“三大革命”的主要内容

②简述欧阳竟无的法相、唯识分宗说

③简述印顺法师的“真常唯心论”

④简述吕澂的“性寂”、“性觉”说

三、论述题

①试分析太虚大师与印顺法师“人间佛教”思想之间的异同

②试述你对《大乘起信论》争议的看法

③试述你对近代以来僧教育的看法

④试述你对“人间佛教”未来走向的看法

⑤试述你对佛教在现代社会中应当如何发挥作用的看法

⑥试述你对在现代社会环境下佛教自身建设的看法

参考书目:

太虚大师年谱(印顺著)

平凡的一生(增订本,印顺著)

中国近代佛教史稿(郭鹏、张新鹰,1989)

佛教与中国近代文化(高振农,1992)

晚清佛学与近代社会思潮(麻天祥,1992)

救世与救心:中国近代佛教复兴思潮研究(李向平著,1993)

传统佛教与中国近代化(邓子美著,1994)

佛法观念的近代调适(何建明,1998)

麾下一代新僧:太虚大师传(邓子美,1999)

抉择于真伪之间:欧阳竟无佛学思想探微(程恭让,2000)

二十世纪中国佛教(陈兵、邓子美著,2000)

近代中国佛教的复兴与日本佛教界的交往录(肖平著,2003)

佛教弘化的现代转型(陈永革,2003)

中国佛教近代史(上下,释东初,1984)。