《德国教育制度》PPT课件

- 格式:pptx

- 大小:326.00 KB

- 文档页数:10

龙源期刊网 德国教育督导制度作者:李文婧来源:《教育》2017年第22期德国发达的教育体系,不仅有助于提高德国国民的整体素质,而且使德国拥有一大批高水平的科技人才,为发展成为一个经济高度发达、科技领先的世界强国奠定了基石。

在长期的教育发展中,德国独具特色的教育督导制度保证了德国教育的质量。

挖掘、梳理德国教育督导制度,对完善我国教育督导制度有一定的借鑒意义。

德国教育督导历史德国教育督导的发展历史与德国教育发展的历史一脉相承。

德国学校的起源可以追溯到中世纪的基督学校,直到14世纪,德国才出现非教会开办的市立学校,但教育权力仍掌握在教会手里。

最初的学校事务由县市管辖,地方当局对国民学校的监督是委托神父或牧师负责的。

16、17世纪宗教改革和启蒙运动之后,各地王侯与教会重视教育,增强了国家对教育的控制权力。

18世纪后期,义务教育普及全国。

18世纪末开始,德国教育国有化,国家大规模地制定了法规,1794年普鲁士以法律规定中小学校与大学为国家事业。

1872年普鲁士制定法律,规定学校的监督权属国家,不属教会。

普鲁士所制定的这些普通教育法把管理学校视为国家的权力,从而建立了国家教育行政制度,学校事务由政府办理和监督。

后来县市自治权力扩张,自己也兴办地方学校。

19世纪,国家渐渐将教育行政从教会手中接管过来。

德国教育行政历史特别受到各州文化自治权的影响,因此各州自己保留了管理学校的权力。

1949年德意志联邦共和国成立后,根据历史传统,实行各州文化自治。

联邦德国基本法第七条规定:整个教育事业处在国家监督之下。

因为教育事业属各州的文化主权,亦即整个教育事业(包括私立学校)是处在各州的监督之下。

由于德国的教育行政工作和教育督导工作是由相同的机构来实施的,所以联邦德国教育督导机构也分为三级:最高一级是州教育局;中间一级是区政府所属的教育厅;最低一级是县市教育局。

州教育部负责监督和督导州内各级各类学校,既是职业教育督导工作的主管机构,也直接负责中等普通教育。

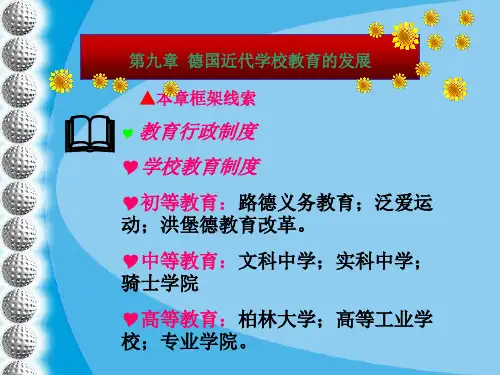

第三节德国现代教育制度统一后的德国,经济迅速发展,工业生产于20世纪初跃居世界第二位。

德国的政治野心也显露出来,发动第一次世界大战,但最终成为战败国。

之后建立起魏玛共和国。

由于1929年至1932年的经济危机给德国经济造成巨大打击,不久建立起法西斯政党统治的国家,使德国学校教育产生倒退。

在二战结束后,德国又一分为二,联邦德国基本上沿袭了以前德国的教育,特别是共和时期德国教育的传统。

进入九十年代,德国又重新统一。

所有这一切变迁对德国教育改革与发展都产生了深远的影响。

一、魏玛共和时期的教育改革一战结束后,德国于1919年建立了魏玛共和国,并通过了《魏玛宪法》。

在魏玛共和时期,德国对初等教育、中等教育、教师培养以及高等教育等方面进行了改革。

1.初等教育《魏玛宪法》要求废除等级的双轨的学校教育制度,建立单一的学校系统。

凡6-10岁的儿童,无论贫富贵贱,都必须进4年制的基础学校学习,进行义务教育。

读完基础学校,可以到高等国民学校继续学习4年,完成义务教育,4年基础学校再加上4年高等国民学校,构成了全部的强迫义务教育阶段。

这体现了自由主义的思想原则,在一定程度上保证了社会各阶级在享受初等教育权利上的平等,也为在根本上废除教育的双轨制奠定了基础。

2.中等教育主要有两个方面的变化:一是取消了中学的预备阶段,使中学能够建立在统一的基础学校之上;二是新建立了两种学校:德意志中学和上层建筑学校。

德意志中学的创立,是与德国教育中长期存在民族沙文主义和军国主义情绪紧密联系的。

在这里,德意志的文学、劳动、地理等课程特别受到重视,渗透着日尔曼民族沙文主义精神。

上层建筑学校,与高等国民学校七年级相衔接,读完高等国民学校七年级的学生,成绩优异者可以被选拔到上层建筑学校,继续学习六年,将来有资格报考高等学校。

3.教师培养德国一直重视师范教育,共和时期,小学教师由高等教育的师范学院培养。

师范教育从原来的初等教育轨道提高到中等教育轨道,只有中等学校毕业生通过严格考试选拔才能作为未来小学教师进行培养。