第七章 土壤的形成、分类与分布

- 格式:ppt

- 大小:11.49 MB

- 文档页数:113

高一地理土壤知识点地理学中,土壤是地球表面的一层松散的、由矿物质与有机质组成的物质,是植物生长的基础。

土壤是自然界中最重要的自然资源之一,对于农业、生态环境和人类生活都具有重要的意义。

本文将介绍高一地理课程中的一些土壤知识点,以帮助学生对土壤的形成、特性和利用有更深入的了解。

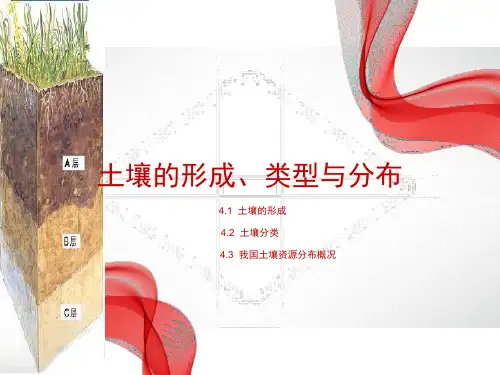

1. 土壤的形成:土壤的形成是一个长期的演化过程。

它由岩石风化、物质迁移、剖面发育等多个阶段组成。

首先,岩石风化会使岩石破碎,并与降水中的二氧化碳和有机酸反应,形成初级矿物。

接着,通过物质迁移,水分和微生物将初级矿物搬运到比较深的土层,并形成次生矿物。

最后,在剖面发育阶段,土壤形成剖面,形成不同的土壤层。

2. 土壤的组成:土壤由无机颗粒、有机质、水分和空气组成。

其中,无机颗粒包括砂粒、粉粒和黏粒,它们的不同比例决定了土壤的质地。

有机质主要由植物残体和微生物组成,具有保水、保肥和改良土壤结构的作用。

水分是土壤中一种重要的介质,对植物的生长和微生物的活动具有重要影响。

空气则提供给植物根系所需的氧气。

3. 土壤的性质:土壤具有多种性质,包括质地、肥力、水分保持能力、通透性等。

质地取决于土壤中不同颗粒的比例,直接影响土壤的透水性和透气性。

肥力是指土壤中含有的养分丰富程度,对于植物的生长至关重要。

水分保持能力是土壤保持水分的能力,与土壤的质地、有机质含量和根系结构有关。

通透性是指土壤对水和气的渗透性能,影响植物的根系生长和土壤的排水情况。

4. 土壤的分类:土壤可以根据不同的标准进行分类。

一种常见的分类方法是根据土壤成因和发育过程,将土壤划分为侵蚀土壤、黄壤、水稻土等。

另一种分类方法是根据土壤的质地和肥力,将土壤划分为砂质土壤、壤土、泥土等。

不同类型的土壤在植物适应和农业利用方面具有差异。

5. 土壤的利用:土壤在农业、建筑、环境保护等领域具有广泛的应用价值。

在农业方面,合理利用土壤资源可以提高农作物的产量和质量,实现可持续农业发展。

在建筑方面,土壤可以用于建筑物的垫层、填充物和地基,承受和传递建筑荷载。

高一地理耕作土壤知识点地理是一门研究地球与人类社会相互关系的学科,而地理中的耕作土壤知识点则是我们了解农业生产和粮食安全的基础。

在高一地理学习中,我们需要掌握一些与耕作土壤相关的知识,本文将详细介绍这些知识点。

一、土壤的形成土壤是地壳上最为重要的地球物质之一,是由岩石破碎、植物残体和动物粪便等有机和无机物质经长期发育而形成的。

土壤的形成过程可以分为物质风化、物质迁移、物质聚集和有机质分解等几个阶段。

具体而言,风化作用使岩石破碎为碎石、砂粒、粉砂等颗粒,迁移作用将这些颗粒由上层迁移至下层,聚集作用使颗粒在下层汇聚形成土壤层,有机质分解则是指植物和动物的残体逐渐分解而形成的腐殖质和肥料。

二、土壤的组成土壤由固体颗粒、液态水分、空气和有机质等组成。

固体颗粒主要包括砂粒、粉砂、粘土等,其比例构成了土壤的质地,影响土壤的透气性、保水性和肥力。

液态水分是土壤中的一种重要成分,它可以滋养植物根系并有效地传输养分。

空气是土壤中的气体成分,对于植物的生长和土壤的代谢都非常重要。

有机质则是土壤中的一种重要成分,它与土壤的肥力和水分保持密切相关。

三、土壤的类型根据土壤中颗粒的比例和组成,可以将土壤分为砂质土壤、壤土和粘土三种类型。

砂质土壤颗粒较大,颗粒间隙较大,透水性强但保水性差;壤土颗粒大小适中,透水性和保水性均较好;粘土颗粒细小,颗粒间隙较小,保水性极好但透水性较差。

因此,在农业生产中,不同类型的土壤需要采取不同的耕作措施。

四、耕作土壤的改良耕作土壤的改良是指通过采取措施改变土壤的物理性质、化学性质和生物性质,以提高土壤的肥力和产量。

常见的耕作土壤改良方法包括翻耕、施肥、灌溉、轮作和深耕等。

翻耕可以改善土壤的透气性和保水性;施肥可以增加土壤中的养分含量;灌溉可以提供足够的水分满足植物的需求;轮作可以有效地利用养分,减少土壤病虫害的发生;深耕可以改善土壤的通气性和透水性。

五、耕作土壤与农业生产耕作土壤是农业生产的重要基础,准确地掌握耕作土壤的知识对于提高农作物产量和质量至关重要。

第七章土地分级与分类重点:讲授土地分级、分类和分等的方法论,难点:区域划分和类型划分的区别第七章土地分级与分类(综自的三大核心之一)第一节土地的概念与特征一、土地概念与含义土地——1972年,联合国粮农组织(FAO)在瓦赫宁根召开的土地评价专家会议上,土地的概念作了规定:土地包括地球特定地域表面及其以上和以下(厚度)的大气、土壤、基础地质、水文和植被(综合体)。

它还包括这一地域范围内过去和现在人类活动的种种结果(人类影响),以及动物对目前和未来人类利用土地所施加的重要影响。

中科院地理所赵松乔:“土地是一个综合的科学概念,它是地表某一地段包括地质、地貌、气候、水文、土壤、植被等全部自然要素在内的自然综合体,也包括过去和现代人类活动对自然环境的作用在内。

”概括土地概念的含义:1.含义(1)土地是一个综合自然地理概念综合体:自然是地表某一地段包括地质、地貌、气候、水文、土壤、植被等全部自然要素在内的自然地理综合体。

土地的性质——取决于全部组成要素的综合特征,而不从属于任何一个单独要素。

(2)土地具有一定的空间范围(水平范围和垂直厚度)空间范围垂直厚度:土地单位大小不一,厚度不同,最低级土地单位地球表层厚度大小不一,研究范围大,厚度大(3)土地是一个自然历史产物,有其发生发展的过程,具有不断变化的动态特征历史产物所谓某一地段的土地特征,只是土地发展过程中某一阶段的瞬间状况。

研究土地不仅要了解它的空间分布综合特征,还要了解它的历史、现状,要推测其演替方向,达到认识土地的本质,为制定土地利用规划等提供科学依据。

(4)土地是一种重要的自然资源,人类生产劳动的对象,人类生产活动离不开土地。

是资源农业生产——人类利用和改造土地过程,所以土地与人类生产活动息息相关,它的一些特征是人类长期作用的产物。

土地长期作为人类利用的:自然资源、生产资料、改造对象,所以土地具有社会经济利用的特点。

土地的两个基本特征:自然属性——自然历史发展产物受自然规律制约经济属性——可供人类开发利用,创造价值。

地理土壤知识点归纳总结地理土壤是指地球表面上由固体、液体和气体组成的自然界的岩石带的表层,它是人类生产和生存的重要条件之一。

本文将对地理土壤的定义、形成、组成、分类和功能等知识点进行归纳总结。

一、地理土壤的定义地理土壤是地球表面岩石圈与大气圈之间的交互作用产物,是由固体颗粒、水、空气和有机物质组成的,呈现出一定层次和形态的地球表面的物质。

它是地球上居住的物种提供水分、营养和支持生命活动的重要自然资源。

二、地理土壤的形成地理土壤的形成是一个长期而复杂的过程,主要包括物理、化学和生物过程。

首先,岩石经历风化、侵蚀和岩性变质等自然力量的作用,逐渐分解成颗粒状的物质。

然后,在水的作用下,这些颗粒沿着坡降、河流或冰川运动,并与其它物质混合,形成了土壤。

最后,生物活动的参与为土壤提供了有机物质和氮、磷、钾等营养物质。

三、地理土壤的组成地理土壤的组成主要包括固体颗粒、水、空气和有机质。

固体颗粒是土壤的主要组成部分,包括砂、粉砂、粉土、黏土等不同颗粒大小的颗粒。

水在土壤中起着储存和输送营养物质的作用,土壤中的孔隙即空气,提供了氧气和二氧化碳的交换。

有机质是由植物和动物的残体、分泌物和代谢物等转化而成的,它能提供营养物质和保持土壤结构。

四、地理土壤的分类根据不同的分类标准,地理土壤可以分为不同的类型。

根据土壤的发生过程和性质,可以分为风化壳土壤、重积土壤、湖泊沉积土壤、河流沉积土壤、冰川沉积土壤等。

根据土壤的化学性质和肥力特点,可以分为酸性土壤、碱性土壤、盐碱土壤、有机质含量高的壤土、肥沃黑土等。

根据土壤的质地和颗粒组成,可以分为砂质土壤、粉砂土壤、粉土壤、黏土壤等。

五、地理土壤的功能地理土壤在自然界和人类社会中发挥着重要的功能。

首先,它是植物生长和发育的基础,提供了水分、养分和生长空间。

其次,土壤具有保持水源、调节水分和气候的能力,对防止干旱和洪涝起着重要作用。

此外,土壤还具有保存和分解有机物质的功能,参与有机质的循环和生态系统的平衡。

土壤类型的形成与分布一、引言土壤是地球上极其重要的自然资源之一,广泛存在于陆地上,对人类生产生活起着至关重要的作用。

而土壤类型的形成与分布是由多年以来的地质、气候、植被以及人类活动等多种因素相互作用的结果。

本文旨在探讨土壤类型的形成与分布的主要原因和特点。

二、地质因素与土壤类型的形成地质因素是土壤类型形成的基础,不同的地质条件会产生不同类型的土壤。

例如,火山岩地质环境下的土壤富含矿物质,具有良好的肥力;而由石灰岩构成的土壤则呈碱性,适合于某些特定的作物生长。

此外,地质运动也会对土壤类型的形成产生影响,例如构造抬升和沉积作用都会导致土壤类型的变化。

三、气候因素与土壤类型的形成气候是土壤类型形成过程中最重要的因素之一,影响着土壤的水分循环、温度变化以及生物活动等。

气候因素主要包括温度和降水量。

温度的差异可以改变土壤中的有机物分解速度和微生物活动水平,从而影响土壤的肥力;而降水量的差异则直接影响土壤中的水分状况,进而影响植物的生长和土壤种类的形成。

四、植被因素与土壤类型的形成植被对土壤类型的形成有着重要的影响。

不同类型的植被在根系结构、分泌物质和落叶等方面存在差异,这些差异可以促进或抑制土壤中的生物活动,进而影响土壤类型的形成。

例如,阔叶林的枯落物质在分解过程中会释放出丰富的有机质,而草原植被则具有较强的根系系统,有利于土壤的固结和稳定。

五、人类活动与土壤类型的形成人类活动在现代社会对土壤类型的形成与分布起着重要作用。

农业、工业和城市化等活动会导致土壤质量的变化,例如农业化肥的过度使用会导致土壤酸化,工业废水排放会对土壤进行污染。

此外,大规模的土地整治和改良工程也会对土壤类型进行改造,以满足人类的需求。

六、土壤类型的分布特点土壤类型的分布主要取决于地球上的地理特征和各种环境因素的相互作用。

不同土壤类型在地球表面分布呈现出一定的规律性。

例如,温带地区的土壤类型以冻融作用为主,呈现出灰、黄、褐三大类型;而热带地区则以石灰土和红壤为主要类型。

第七章褐土.栗褐土.栗钙土第一节褐土第二节栗褐土第三节栗钙土第一节褐土一、褐土的地理分布与成土条件二、形成过程三、基本特性四、分类五、利用改良一、土的地理分布与成土条件属于半淋溶土纲,主要分布于暖温带半湿润半干旱的山地.丘陵和河谷阶地.在我国主要分布于辽东半岛.华北地区.太行山.吕梁山.秦岭山地.另在华北平原阶地..关中.豫西等盆地及边缘山地均有分布.我省主要在恒山以南,吕梁山以东的中低山.丘陵.塬地,海拔400-600,最高900米.成土条件:分布于半湿润半干旱大陆性季风气候区夏季高温多雨,冬季寒冷少雪.高温高湿同时出现,旱季较长,干湿季节明显.年均温多在9-14℃,≥10 ℃的年积温2500-4500 ℃,年降水450-650MM,蒸发量为降雨量的3-4倍,无霜期150-220天.植被为半干旱森林灌丛草原.灌木有酸枣.荆条.草本有羽茅.狗尾.虎尾.甘草等.母质多为黄土.黄土状.洪积.冲淤积,山区为坡积残积.二、形成过程1.粘化过程20-70厘米处出现粘粒含量较高的粘化层2.腐殖化过程有机质少量聚积,使土壤呈现褐色.黄褐.灰褐色.3.钙积过程出现点状.丝霜.核状.料姜等各种新生体.三、特性1.剖面特性;腐殖层---粘化层—钙积层----母质层.2.有机质含量1-2%,3.粘化层明显,质地中---重壤4.一般有明显的钙积层,碳酸钙含量比母质层高5 %,一般中---微碱性反应,PH值7.5-8.5.5.盐基饱和度90 %以上,并以钙镁为主,代换量高,可达20-40 cmol/kg四、分类按碳酸钙淋溶程度.粘化特性分为淋溶褐土〔草灌〕.褐土.褐土性土.石灰性褐土.五、利用改良1.发展灌溉.保持水土2.扩大林牧面积,以林牧促农业.3.合理精耕细作.培肥地力.一、栗褐土的地理分布与成土条件二、形成过程三、基本特性四、分类五、利用改良一、栗褐土的地理分布与成土条件属于半淋溶土纲,是栗钙土向褐土的过渡土类,主要分布于晋西北.冀北山间盆地和内蒙的黄土丘陵平川地带是华北半干旱半湿润暖温带森林草原向西北温带干草原的过渡带.以前称黄绵土.灰褐土.我省主要在恒山以北,吕梁山以西,昕水河以北,桑干河以南,西以黄河为界,北接内蒙清水河.和林.凉城等县.东连河北坝上地区.涉及临汾.吕梁忻州雁北26县.海拔700-1400米的黄土台坪.丘陵.沟谷等.成土条件:该区具有明显的大陆性季风气候,春季干燥多风少雨,夏季炎热雨量集中,秋季凉爽,冬季寒冷风大雪稀.年均温多在9-4℃,≥10 ℃的年积温2200-3000℃,年降水400-500MM,无霜期110-180天.侵蚀严重.植被酸枣.荆条.榆.槐.沙枣.柠条.沙蓬.白茅等旱生植被.作物有春小麦.谷子.油料等,一年一作.草本有羽茅.狗尾.虎尾.甘草等.母质主要为马兰黄土,也有红土出露.二、成土过程1.弱粘化过程降雨少,以残积粘化为主.粘化层不明显.2.弱腐殖化,植被少,干旱,分解大于合成.3.微弱钙积淋洗弱,仅在中部有点状.丝状.三、特性1.剖面特性;薄腐殖层---弱粘化层—弱钙积层----母质层.2.表土有机质含量0.6-1.5%,色灰黑,轻---砂壤.3.通体石灰反应强烈,粘化钙积不明显.4.养分含量低,5.风蚀水蚀严重,土体深厚.四、分类分淡栗褐土〔丘陵〕、潮栗褐土〔平川低洼〕、栗褐土〔平川〕.五.利用改良1.保持水土.种草种树,发展畜牧业.2.同心圆结构治理.3.合理精耕细作.丰产沟等.4.发展多种经营5.增施有机肥一、栗钙土地理分布与成土条件二、形成过程三、基本特性四、分类五、利用改良一、栗钙土的地理分布与成土条件属于钙层土纲,为温带干草原地区的地带性土壤.主要分布于内蒙.宁夏.大兴安岭东南麓的丘陵平川等地.我省主要在桑干河以北的大同盆地北缘的低山.丘陵和平川,成土条件;该区属于温带半干旱大陆性季风气候, 冬长干寒,夏短燥热.十年九旱,春旱秋涝.年均温多在-2-6℃,≥10℃的年积温2500-2800℃,年降水350-400MM,无霜期110-140天.植被主要以干草原植被为主,铁杆蒿.针茅.蓝刺头.狼毒等.天苍苍----的草原景观.作物有春小麦.豆类.莜麦.油料等,一年一作.二、成土过程1、腐殖质积累过程,植被少,干旱,分解大于合成.积累少2、钙积淋洗弱,易溶盐淋失,表层钙雨季向下淋洗成钙积层,为诊断层.30-50厘米中,厚度达30-60厘米.三、特性1、剖面特性;腐殖层---钙积层----母质层.2、表土有机质含量0.5-1.0%,色栗灰或栗色3、通体石灰反应强烈,碳酸钙含量高.4、养分含量在外省处于中等偏下水平.5、中下部出现粉末状.斑状碳酸钙淀积层.四、分类分栗钙土〔平川〕、草甸栗钙土〔平川低洼〕、栗钙土性土〔丘陵〕.五、利用改良1、潜在肥力高,合理管理,退耕还林牧,发展畜牧业.2、水土保持,防止乱垦荒.3、农田合理精耕细作.提高单产.平衡施肥等。