简析《一针疗法》

- 格式:doc

- 大小:121.00 KB

- 文档页数:41

高树中教授的针灸心得兼谈《一针疗法》高树中,现为山东中医药大学针灸推拿学院、院长、硕士生导师。

主要兼职有针灸学会临床分会副主任委员、中华中医药学会中医外治专业委员会委员,《中医外治杂志》、《针灸临床国际杂志》、《陕西中医药研究》杂志编委。

笔者临证近二十年来,宗扁鹊“医之所病病道少”和孙思邈“针灸而不药,药不针灸,皆非良医”之训,当针则针,当灸则灸,当药则药,且每针药并用以祛疾,内外合治以疗病,临床满意,今不揣浅陋,介绍数病的治疗于下,以供同道参考。

1周围性面神经麻痹俗称“面瘫”,古人多以风痰阻络立论,常用牵正散,但临证用之,疗效并不令人满意。

根据面神经的发病部位,将其分为颅外型与颅内型(后者有同侧舌前2/3味觉减退或消失,有的还兼有听觉过敏和泪腺分泌异常),一般颅外型容易恢复,对颅内型病人,多主张加用激素治疗,我个人的经验体会是:西医书中所言此病发病一周内不能针灸纯属“本本主义”,并无临床依据,误人不浅,最应破除;只要针药得当,完全可以不用激素治疗,加用激素治疗,反而会延长痊愈时间。

对本病的辨证治疗,第一要辨脏腑,第二要辨外感内伤。

《灵枢·邪气脏腑病形》曰:“中于面则下阳明,中于颊则下少阳,中于项则下太阳。

”颅外型面瘫多属外邪客犯经络,只有口眼歪斜者为邪客阳明,兼有耳后疼痛者为邪犯阳明少阳二经。

颅内型面瘫情况较为复杂,只有味觉减退或消失者(临床发现,部分病人是双侧味觉减退或消失)证属外邪已由胃经影响到胃腑,因为舌能知味全赖舌苔,而舌苔乃胃气熏蒸而成,《内经》曰:“邪之所凑,其气必虚”,证之临床,此类病人多属胃气素虚而复感外邪者。

颅内型兼有听觉过敏或泪腺分泌异常者证属外感内伤相兼为病,证之临床,此类病人发病前除有感受外邪的病史外,多在发病前数天有生气发怒的病史,实属外邪兼肝胆郁火为患,这是因为少阳胆经入耳中,厥阴肝经“从目系,下颊里,环唇内”的缘故。

根据以上认识,针药结合治疗本病,疗效明显提高,治疗发病在一周之内者,一般10天左右即可痊愈,经治数十例至今尚未见不愈者。

转载:《一针疗法》高树中著关键词分享首次分享者:河北大熊已被分享1次评论(0)复制链接分享转载举报《一针疗法》高树中著关键词风铃为了网友们搞好针灸实践,把我的藏书中的关键内容打出来发到群里,望有兴趣的朋友收录。

当你有了成果的时候,请不要忘了我,只报个讯就可以。

目的是带动其他朋友学习实践它。

《一针疗法》高树中著关键词(下述病症,只取一穴而可治)一、经络病证的一针疗法:头疼——头维(三棱针)肓俞(用脑过度头痛)眉棱骨痛——昆仑,或解溪。

麦粒肿——肩胛区反应点。

牙痛——翳风、内庭、太溪。

大抒、偏历。

落枕——后溪或束骨、悬钟。

颈椎病——束骨、昆仑、后溪、腕骨、太溪,大钟,足跟腱中点。

肩周炎——阳陵泉、条口、鱼肩、后溪、束骨。

中风手指拘挛——腕骨。

乳腺增生——人迎。

急性腰扭伤——人中、后溪、龈交异点、手三里、太冲穴处压痛点、腰痛1穴到腰痛5穴。

膝关节炎——大杼、尺泽。

腓肠肌痉挛——承山。

癔病性失语——涌泉。

二、脏腑病证的一针疗法:(四关主治五脏,阴有阳疾者,取之下陵三里,病在阴之阴者,刺阴这荥输,病在脏者,取之井。

从阴引阳,从阳引阴——俞暮穴的作用脏腑病证的用穴规律——)胃脘痛——至阳或灵台、中脘、内关、足三里、公孙、尺胃、脐胃。

腹痛——足三里、中脘、上巨虚、曲泉。

膈肌痉挛——攒竹、翳风、太渊、乳中、中魁穴、太溪穴、急性胰腺炎——地机。

支气管哮喘——孔最、鱼际、神阙。

心绞痛——内关、至阳、喜笑不休——神门。

脏躁——少海。

慢性胆囊炎——阳陵泉、胆囊穴。

丘墟透照海。

痛经——十七椎、神阙。

急性扁桃腺炎——少商、商阳。

美容——足三里、人迎。

养生保健——足三里,涌泉、太溪、气海、关元、神阙。

三、时间性病症的一针疗法:太冲穴治疗丑时(1——3点)病症。

太渊穴治疗寅时(3——5点)病症。

三间穴治疗卯时(5——7时)病症。

陷谷穴治疗辰时(7——9)病症。

太白穴治疗巳时(9——11时)病症。

神门穴治疗午时(11——13时)病症。

一针疗法读后感读完这一针疗法啊,就像打开了一扇新世界的小窗。

以前总觉得治病嘛,那不得是一堆药、各种复杂的疗法齐上阵。

可这一针疗法,真有点“大道至简”的味道。

就好像武林高手,不用那些花里胡哨的招式,一招制敌。

这书里讲的一针下去就能解决问题,开始我还将信将疑呢。

但是随着深入阅读,发现这里面是有大讲究的。

这一针可不是乱扎的,就像下棋,每个穴位都是一个关键的棋子,要下对地方才能扭转乾坤。

比如说吧,针对某个病症,找到那个特定的穴位,就像在一团乱麻里精准地找到线头一样。

这可需要对人体经络、穴位有超级深入的了解,那些中医前辈们就像人体地图的绘制者,把这些穴位的秘密都摸得透透的。

而且这一针疗法还特别有画面感。

我读的时候,脑海里就浮现出一个老中医,手拿着细细的针,眼神专注,然后“嗖”地一下扎下去,患者的病痛就像被施了魔法一样开始减轻。

这可不像那些看起来很“高大上”但实际让人云里雾里的医学理论,它很实在,很接地气。

从这里面我还感受到中医的智慧。

中医就像是一个巨大的宝藏,一针疗法只是其中一颗闪闪发光的小宝石。

它体现了中医整体观念的神奇之处,不是头痛医头,脚痛医脚,而是从整体的经络气血去看问题。

一个小小的穴位,可能就关联着身体的好几个部位,就像一个小小的开关,控制着身体这个大机器的某个功能。

不过呢,这一针疗法也不是万能的魔法。

它需要医生有丰富的经验和精准的判断。

就像开车,不是知道方向盘怎么打就能开得好,得经过很多次的练习才行。

这也让我对那些会一针疗法的医生更加敬佩了,他们就像身怀绝技的侠客,在病痛的江湖里行侠仗义。

读完这本书,我对中医的兴趣又增加了几分。

感觉中医就像一个神秘的老友,每一次深入了解都能发现新的惊喜。

这一针疗法就像是老友给我讲的一个特别有趣又特别有用的故事,让我忍不住想把这个故事分享给更多的人,让大家也能感受到中医的魅力所在。

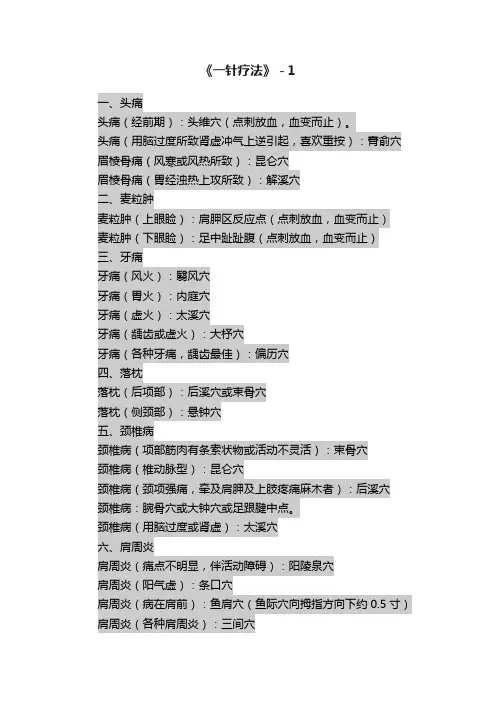

《一针疗法》-1一、头痛头痛(经前期):头维穴(点刺放血,血变而止)。

头痛(用脑过度所致肾虚冲气上逆引起,喜欢重按):膏俞穴眉棱骨痛(风寒或风热所致):昆仑穴眉棱骨痛(胃经浊热上攻所致):解溪穴二、麦粒肿麦粒肿(上眼睑):肩胛区反应点(点刺放血,血变而止)麦粒肿(下眼睑):足中趾趾腹(点刺放血,血变而止)三、牙痛牙痛(风火):翳风穴牙痛(胃火):内庭穴牙痛(虚火):太溪穴牙痛(龋齿或虚火):大杼穴牙痛(各种牙痛,龋齿最佳):偏历穴四、落枕落枕(后项部):后溪穴或束骨穴落枕(侧颈部):悬钟穴五、颈椎病颈椎病(项部筋肉有条索状物或活动不灵活):束骨穴颈椎病(椎动脉型):昆仑穴颈椎病(颈项强痛,牵及肩胛及上肢疼痛麻木者):后溪穴颈椎病:腕骨穴或大钟穴或足跟腱中点。

颈椎病(用脑过度或肾虚):太溪穴六、肩周炎肩周炎(痛点不明显,伴活动障碍):阳陵泉穴肩周炎(阳气虚):条口穴肩周炎(病在肩前):鱼肩穴(鱼际穴向拇指方向下约0.5寸)肩周炎(各种肩周炎):三间穴肩周炎(病在肩后):后溪穴或束骨穴七、中风手指痉挛中风手指痉挛:腕骨穴八、急性腰扭伤急性腰扭伤(痛在脊柱正中):人中穴急性腰扭伤(痛在腰部一侧或两侧足太阳膀胱经):后溪穴/第四五掌骨之间的腰对应区急性腰扭伤(痛在脊柱一侧夹脊穴部位):手三里穴/第三四掌骨之间的腰对应区急性腰扭伤(痛在距离脊柱正中较远部位):太冲穴处压痛点急性腰扭伤(痛在脊柱正中):第五掌骨尺侧腰部对应区(后溪穴和腕骨穴之间,近腕骨穴)急性腰扭伤(痛在腰部足太阳膀胱经第一侧线,距正中约三指左右):第四五掌骨之间的腰对应区急性腰扭伤(痛在腰部足太阳膀胱经第二侧线,距正中约一巴掌左右):第三四掌骨之间的腰对应区急性腰扭伤(痛在腰部距正中一巴掌之外):第二掌骨尧穴九、膝骨关节炎膝骨关节炎:大杼穴/尺泽穴。

简析《一针疗法》本人学习了高树忠的《一针疗法》,感觉非常好,好的中医针灸师就应该选穴准确,一穴见效。

由于本书是Pdf格式,只好我边看边自己再重新记录一下。

好让更多的针灸爱好者学习参考。

本书开头的一句话说的很好:让喜欢针灸的人了解针灸,让学习针灸的人热爱针灸,让从事针灸的人享受针灸,让中国的针灸为全人类的健康服务。

穴位表象辩证:如肝俞,如果隆起(多见左侧肝俞)证属肝火无疑。

如肾俞、太溪望之凹陷,病人一定是肾虚。

针足三里,出针后针孔出现凹陷,说明胃经气虚。

若针了几次孔出现凹陷在短时间内就平了,说明胃气渐复。

头痛:女性经前头痛,头维穴点刺出血。

肓俞穴用于用脑过度,肾虚冲气上逆引进头痛。

太阳疼痛可针束骨,阳明头痛可针中脘,少阳头痛可侠溪,厥阴头痛可针太冲。

眉棱骨痛:昆仑,这是太阳膀胱经的经穴,主要治疗风寒或风热外袭所致的眉棱骨痛。

一侧痛取同侧,两侧都痛取双侧,先用拇指按压昆仑穴,同时让患者反复用力睁眼闭眼皱眉以活动疼痛处,按压约30—60秒钟,若疼痛减轻,再行针刺,用提捻转泻法,同时让患者继续活动眉部疼痛处,留针30分钟。

一般针后即能缓解。

若疼痛缓解不明显,则属胃热上攻,起针后再针解溪。

麦粒肿:上眼睑的麦粒肿当治足太阳膀胱经,下眼睑的麦粒肿当治足阳明胃经,分取以下二穴,用三棱针点刺出血,一般治疗1次即可治愈,最多不超过3次。

一是肩胛区反应点。

反应点是如小米粒大小的小红点,稍高起于皮肤,小则一二个,多则数十个。

用三棱针点刺或者挑刺出血,再用手挤捏点刺部位使出血,出血原则是“血变而止”即点刺时出血颜色较深甚至呈紫黑色,需出血至血色变为正常,才说明火热已除,方可停止。

二是足中趾趾腹,一般靠近趾甲处点刺出血,原则血变而止。

最好是大趾和次趾一起点刺。

牙痛:一般分为火牙痛和虫牙痛两大类,火牙痛又分为风火牙痛、胃火牙痛、虚火牙痛三种,虫牙痛即龋齿牙痛。

中医认为“齿为骨之余,龈为胃之络”,所以牙龈痛肿多属胃火就清胃,牙齿松动而痛多属虚火应滋肾。

一针疗法读后感

读完这一针疗法啊,就像发现了一个神奇的小秘密。

以前总觉得治病得是各种药、各种复杂的手段齐上阵。

可这一针疗法,就像武侠小说里的绝世武功,简简单单一针就可能解决大问题。

刚看的时候,我心里直犯嘀咕,“真有这么神?”但随着阅读深入,就越来越被它吸引。

书里那些案例就像一个个小故事,特别生动。

比如说某个病人这儿疼那儿疼的,找了好多法子都没好,结果一针下去,就像魔法生效一样,疼痛就减轻了不少。

这让我对中医的神奇之处又有了新的认识。

我觉得这一针疗法特别酷的一点是它的精准。

就像一个神箭手,瞄准那个关键的穴位,一箭(针)中的。

而且它还讲究很多技巧和经验,不是随随便便扎一针就行的。

这就像厨师做菜,看似简单的一道菜,背后可是有多年的功夫在呢。

不过呢,这也让我有点小担心。

这一针疗法虽然厉害,但肯定也得是经过专业训练的人才能操作。

要是有人看了书就想自己乱试,那可就像没学过开车就想上高速,太危险啦。

从这本书里,我还感受到中医的博大精深。

就这小小的一针,背后蕴含着那么多的经络、气血的知识。

这就好比一颗小种子,里面却有着长成参天大树的潜力。

中医就像是一个巨大的宝库,这一针疗法只是其中一颗闪亮的宝石。

总的来说,读完这本书就像打开了一扇通往奇妙世界的门。

让我对中医的神奇疗法充满了好奇和敬意,也让我更想去深入了解中医这个神秘又伟大的领域了。

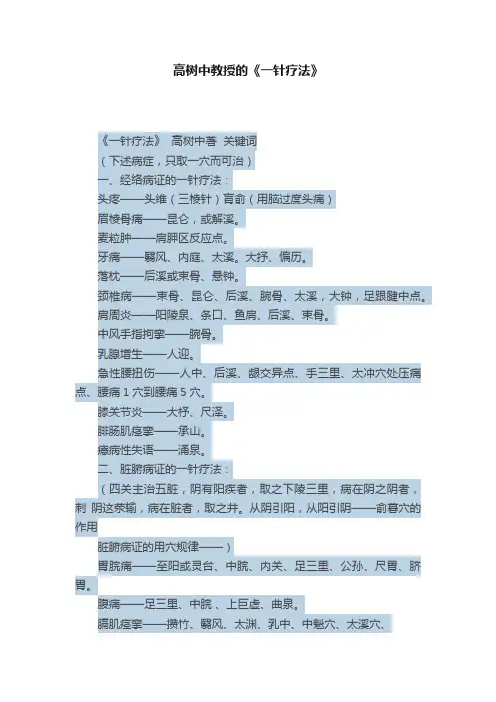

高树中教授的《一针疗法》《一针疗法》高树中著关键词(下述病症,只取一穴而可治)一、经络病证的一针疗法:头疼——头维(三棱针)肓俞(用脑过度头痛)眉棱骨痛——昆仑,或解溪。

麦粒肿——肩胛区反应点。

牙痛——翳风、内庭、太溪。

大抒、偏历。

落枕——后溪或束骨、悬钟。

颈椎病——束骨、昆仑、后溪、腕骨、太溪,大钟,足跟腱中点。

肩周炎——阳陵泉、条口、鱼肩、后溪、束骨。

中风手指拘挛——腕骨。

乳腺增生——人迎。

急性腰扭伤——人中、后溪、龈交异点、手三里、太冲穴处压痛点、腰痛1穴到腰痛5穴。

膝关节炎——大杼、尺泽。

腓肠肌痉挛——承山。

癔病性失语——涌泉。

二、脏腑病证的一针疗法:(四关主治五脏,阴有阳疾者,取之下陵三里,病在阴之阴者,刺阴这荥输,病在脏者,取之井。

从阴引阳,从阳引阴——俞暮穴的作用脏腑病证的用穴规律——)胃脘痛——至阳或灵台、中脘、内关、足三里、公孙、尺胃、脐胃。

腹痛——足三里、中脘、上巨虚、曲泉。

膈肌痉挛——攒竹、翳风、太渊、乳中、中魁穴、太溪穴、急性胰腺炎——地机。

支气管哮喘——孔最、鱼际、神阙。

心绞痛——内关、至阳、喜笑不休——神门。

脏躁——少海。

慢性胆囊炎——阳陵泉、胆囊穴。

丘墟透照海。

痛经——十七椎、神阙。

急性扁桃腺炎——少商、商阳。

美容——足三里、人迎。

养生保健——足三里,涌泉、太溪、气海、关元、神阙。

三、时间性病症的一针疗法:太冲穴治疗丑时(1——3点)病症。

太渊穴治疗寅时(3——5点)病症。

三间穴治疗卯时(5——7时)病症。

陷谷穴治疗辰时(7——9)病症。

太白穴治疗巳时(9——11时)病症。

神门穴治疗午时(11——13时)病症。

太溪穴治疗酉时(17——19时)病症。

中渚穴治疗亥时(21——23时)病症。

三、其他病症的一针疗法踝关节扭伤——养老穴处压痛点、阳池穴处压痛点。

膝关节扭伤——尺泽穴处压痛点。

下肢肌肉拉伤——对侧上臂对应部位压痛点。

肱骨外上髁炎——肘灵穴。

足跟痛——大陵穴处压痛点。

一针疗法读后感

读完这一针疗法啊,就感觉像是发现了一个医学世界里的“小魔法”。

以前总觉得治病得是各种药啊,复杂的治疗手段啥的。

可这一针疗法,就像武侠小说里那种绝世高手的独门绝技。

你看啊,就那么一针下去,好多毛病就有望改善,这多神奇啊!

从这书里能感受到中医的博大精深。

这一针不是随随便便扎的,那是得有深厚的理论基础和丰富的经验才行。

就像每一个穴位都是一个小秘密通道,扎对了穴位,就像是打开了通往健康的一扇门。

比如说有的时候头疼,西医可能会开些止痛片啥的,但这里面说的一针疗法,可能就通过刺激某个穴位,从根源上去调整身体的气血之类的,让头疼这个捣蛋鬼乖乖消失。

而且书里讲的那些案例也特别有趣。

感觉那些患者就像是在病痛的迷宫里打转,然后这一针就像一根神奇的线,把他们带出迷宫。

我一边读就一边想,这要是我学会了,在朋友面前还不得像个神医一样,当然啦,这只是我瞎想,真要学会可不容易。

不过呢,这一针疗法也让我意识到中医的复杂和微妙。

不是说看了书就能马上成为高手的,这得不断地学习、实践、总结经验。

就像学骑自行车,光看别人骑得潇洒可不行,自己得摔几个跟头才能真正掌握平衡。

高树中《一针疗法》核心总结第一章:经络病症的一针疗法第一节:头痛1.经前头痛:头维2.肾虚冲气上逆头痛:肓俞3.太阳头痛用穴:束骨4.阳明头痛用穴:中脘5.厥阴头痛用穴:太冲6.少阳头痛用穴:侠溪第二节:眉棱骨痛1.昆仑主治:外感(风热或风寒)眉棱骨痛2.解溪主治:胃经浊热上攻所致眉棱骨痛临床上针昆仑和解溪取效的关键有三点:①辨证要准:浊邪上攻②按已刺:做预示性诊断③必须动针疗法:行针的同时要抬眉、皱眉或揉眉部疼痛处第三节:麦粒肿治疗:一是肩胛区反应点;二是足中趾趾腹。

第四节:牙痛1.风火牙痛:翳风2.胃火牙痛:内庭3.虚火牙痛:太溪4.龋齿牙痛大杼(龋齿或虚火牙痛)偏历(龋齿及各种牙痛,按已刺)5.牙和穴“此穴在合谷穴与第二掌骨之间,针入得气刺向第二掌骨牙疼立止留针5分钟出针结束,决无不效者”。

第五节:落枕1.后溪手太阳小肠经落枕2.束骨主治足太阳膀胱经之落枕针后溪、束骨治疗落枕要点:①寻找穴位处的压痛点针刺(按已刺)②动针法③先针患侧,如未痊愈,加针对侧④不善者可加痛处刺络拔罐更宜3.绝骨(悬钟)少阳经落枕此外落枕可选用落枕穴(外劳宫,用于少阳经的落枕)、中渚穴及耳穴颈项部反应点第六节:颈椎病1.束骨:颈椎病以颈项部症状为主,项部筋肉有条索状物或活动不灵活者。

2.昆仑:椎动脉性颈椎病(上不足,而晕者)3.后溪或腕骨:神经根型颈椎病4.太溪:用脑过度或有肾虚症状的颈椎病,有椎间盘病或骨质增生者。

5.大钟:肾虚,此外还有董氏奇穴足跟腱中点宜可治颈椎病。

第七节:肩周炎1.阳陵泉:疼痛部位不是很明确又有活动障碍的肩周炎。

立效。

2.条口或解溪、陷谷穴:阳气虚衰的肩周炎者。

李克绍重用生白术30-90g配熟附子15g;朱良春补脾胃肝肾。

3.鱼肩:肩前痛4.三间:肩周炎,特别是以肩髃疼痛(肩峰稍前下方)明显者5.后溪:肩后疼痛甚至牵引肩胛者6.束骨:肩后痛牵引腋下拘紧疼痛者第八节:中风手指拘挛腕骨:中风偏瘫手指拘挛第九节:乳腺增生病人迎:胸部的所有病症附:脑髓病症无论虚实都可以针灸百会和风府穴进行补泻。

一针疗法简介一针疗法是指用一穴一针治疗疾病的一种方法,它并非今人的独创,早在中医古典医著中有着大量的记载和阐述,如著名的“四总穴歌”:“肚腹三里留,腰背委中求,头项寻列缺,面口合谷收。

”可视为一针疗法,或者说单穴治病的典范。

又如:头腮面颊红针通里,眼目似云蒙针太冲,咽喉痛针内庭,痔疮大便难针承山,头痛眩晕针百会,头风头痛针风池,头风眼疾针上星,心热口臭针大陵,脾心痛急针公孙,脚气针复溜,疝气针大敦,肩背诸疾针中渚,腰膝强痛针交信,胁肋腿痛针后溪等等。

一针疗法简便易行,疗效可靠,深受广大患者的欢迎。

一、整体平衡一针疗法简介整体平衡一针疗法是今人王文远教授率先提出并运用于临床,取得了显著的临床效果,赢得海内外许多病人的信赖。

1、整体平衡一针疗法的定义整体平衡一针疗法是对疾病的治疗从整体的角度、宏观的角度、全面的角度,选择健侧的某一特定穴位,采取上病下治、下病上治、左病右治、右病左治、以中旁取、以近调远的取穴方法和利用人体信息(经络和神经)系统的反馈针刺效应原理,借用针刺手段,将术者的信息能量反馈于大脑,然后在大脑中枢神经调节下,依靠病人自身达到自我修复、自我完善、自我调整、自我治愈的单穴一针疗法。

2、整体平衡一针疗法的理论依据整体平衡一针疗法的理论源于中医阴阳整体系统、巨刺法学说等(1)阴阳整体平衡学说:中医经典著作《黄帝内经》中之“脏腑相关”、“形神合一”、“人身小天地”等论述,说明人是一个整体。

作为一个有机整体,当内因、外因、不内外因破坏了阴阳动态平衡所形成的病理过程,必然出现“有诸内必形诸外”的整体反映原理。

人体各个局部的病变,实际是整体病变的局部表现。

整体平衡针疗法就是将病理过程的形成和消失归结为整体平衡失调,达到重新恢复平衡的功能动态变化。

(2)巨刺针法平衡学说:《内经》中有“巨刺者,左取右,右取左”的论述。

人是一个整体,通过经络系统到经脉相通、阴阳贯通,维持人体的动态平衡。

一般而言,巨刺法适应于疼痛及活动障碍的患者,取穴为上下左右相对的健侧部、经络,使阴阳复归于平衡状态。

一针疗法-病在脏者取之井《灵枢·九针十二原》说:“经脉十二,络脉十五,凡二十七气以上下,所出为井,所溜为荥,所注为输,所行为经,所人为合,二十七气所行,皆在五腧也。

”井穴位于手足末端皮肉浅薄处,《灵枢》以水流为比喻,喻为水之源头,即十二经脉脉气所出之处。

为了说明脉气所出的“井穴”的重要性,《灵枢·根结第五》还以大树为比喻,指出脉气所出的“井穴”就是大树之根,称为“根”。

脉气结聚的穴位好比是大树结的果实,称为“结”。

对于根结的重要性,本篇说:“奇邪离经,不可胜数,不知根结,五脏六腑,折关败枢,开合而走,阴阳大失,不可复取。

九针之玄,要在终始,故能知终始,一言而毕,不知终始,针道咸绝。

”,可见井穴既是脏腑经脉之气所发的部位,是脉气之“根”,也是阴经和阳经脉气相互交接的部位。

若脏腑之气郁闭于内,不能外达于四末,便是厥证。

如《伤寒论》说:“阴阳气不相顺接,便为厥。

厥者,手足逆冷是也。

”若郁闭太甚,内闭心神清窍,则会出现昏不知人,即“尸厥”等证。

由于热邪郁闭于内者,还会出现“热深厥亦深”的情况,即病人烦躁,胸腹灼热,但手足逆冷,或伴有抽搐,其则昏不知人。

临床上常见的中暑和高热神昏就是这种情况,中医称之为火热内陷心肝。

这种邪人五脏的急证,绝不可因其手足逆冷而误认为虚寒,误针躯干部的气海、关元等穴以补其元气,而是应该急刺十二井穴出血,使郁闭之脉气通达于外,阴经阳经脉气相接续,气血能沿十二经脉周流全身,则手足自温,神志可清。

对于这种情况,《灵枢·九针十二原第一》有一段精辟的论述:“五脏之气已绝于外,而用针者反实其内,是谓逆厥。

逆厥则必死,其死也躁。

治之者,反取四末。

”,“反取四末”就是取四末的井穴可使其经气回返之意,但历代医家都将“反取四末”解释为误治,实非《灵枢》本意。

我所在的医院针灸科和小儿科相邻,小儿科门诊遇到高热神昏的患儿,有时就请我们针灸科的医师先为针刺开窍醒神,常用穴位是十二井穴点刺出血,甚者再加刺人中、印堂、百会等穴。

一针疗法高树中读后感最近读了高树中的,这可真是给我打开了一扇新世界的大门!以前吧,我总觉得中医针灸啥的,神秘兮兮,云里雾里的,好像离咱普通人的生活特别遥远。

但这本,却让我有种恍然大悟的感觉。

书里提到的那些一针就能缓解甚至解决病痛的方法,简直太神奇了!就拿常见的头疼来说,以前头疼起来,我要么就是硬扛着,要么就是胡乱吃点止疼药。

可高树中老师却指出,通过找准穴位,扎上一针,就有可能轻松赶走头疼。

这让我不禁想到有一次自己头疼欲裂的经历。

那天,我因为连续加班好几天,整个人疲惫不堪。

晚上回到家,头疼得就像有个小人在脑袋里拿着锤子拼命敲。

我躺在床上,翻来覆去,怎么都睡不着。

那感觉,真的是生不如死。

我试着用手揉太阳穴,可根本不管用。

就在我几乎要绝望的时候,突然想起了里提到的一个穴位——合谷穴。

我抱着死马当活马医的心态,用手指使劲按压这个穴位。

一开始,没啥特别的感觉,但我没放弃,继续用力。

大概按了有几分钟吧,奇迹发生了!我能感觉到头疼在一点点减轻,那种紧绷的疼痛感慢慢松弛下来。

虽然没有一下子完全不疼了,但至少让我看到了希望。

这让我对书中的内容更加深信不疑。

高树中老师在书里讲得特别详细,每个穴位的位置、功效,还有扎针的手法和注意事项,都交代得清清楚楚。

不像有些中医书,说得云里雾里,让人摸不着头脑。

还有一次,我朋友不小心扭到了脚,脚踝肿得老高。

我就照着书里说的,帮他找到了丘墟穴,轻轻按摩。

一开始他还半信半疑,觉得我这是在瞎折腾。

可没过多久,他就惊喜地说感觉没那么疼了。

通过读这本书,我发现中医的一针疗法并不是什么高深莫测的东西,而是实实在在能帮我们解决问题的实用方法。

它不需要复杂的设备,也不需要昂贵的药物,只需要我们了解一些人体的穴位和基本的操作方法,就能在关键时刻发挥大作用。

以前,我对中医的认识特别肤浅,总觉得中医就是熬熬中药,调理调理身体。

但现在我明白了,中医的智慧远远不止于此。

一针疗法就是一个很好的例子,它以简单、直接、有效的方式,展现了中医的魅力。

高树中《一针疗法》速查一、十二经脉二、合治内腑(指六腑的下合穴治六腑的病):六腑的下合穴:(六腑的下合穴不同于经络的合穴)胃——足三里小肠——下巨虚大肠——上巨虚三焦——委阳膀胱——委中胆——阳陵泉三、四关主治五脏(腕、踝、膈、脐)十二原出于四关,五脏有病当取十二原四、阴有阳疾者,取之下陵三里六阳腑有病取足三里五、病在脏者取之井井穴点刺出血有很好的清热泻火作用-对五脏的实热证常取井穴治疗六、病在阴之阴者,刺阴之荥输阳经荥输治外经病,阴经荥输治内脏病七、从阴引阳,从阳引阴—俞募穴的应用五脏病首取背俞穴或原穴,也常用募穴,可单独使用,也可配合使用;六腑病首取下合穴或募穴,也常用背俞穴。

八、病在络脉—关节对应取穴腕—对侧踝肘—对侧膝肩—对侧髋指关节—对侧趾关节同名经络相互对应,阳经疗效准确明显,阴经差些。

九、常见病的常用穴位1、头痛女子经前偏头痛:头维点刺挤血,变色为止;肾虚冲气上逆头痛,用脑过度房事过频加重,昏痛、胀痛,喜按。

以拇指代针按压肓俞穴可缓解,主要是注意休息并用中药调理;太阳头痛针束骨;阳明头痛针中脘;少阳头痛针侠溪;厥阴头痛针太冲。

2、眉棱骨痛风寒或风热外袭所致眉棱骨痛,一侧痛取同侧,两侧都痛取双侧。

先按压昆仑穴,同时让患者反复用力睁眼闭眼皱眉活动疼痛处,按压30~60秒钟,若减轻再行针刺,留针30分钟。

若不效则属胃热上攻,针解溪;胃经浊热上攻引起的眉棱股痛,针解溪,操作方法同上条;3、麦粒肿上眼睑麦粒肿背部肩胛反应区点刺挤血,色变为止;下眼睑麦粒肿(脾胃积热循胃经上攻)足中趾趾腹点刺挤血,变色为止。

4、牙痛风火牙痛:遇风发作或加重,遇冷痛减,受热加重,或伴有恶寒发热,多见牙髓炎与根尖周炎初期。

针翳风穴。

胃火牙痛:疼痛剧烈,牙龈红肿,伴有口渴、口臭、尿黄、便秘、舌苔黄腻等胃热症状。

多见于冠周炎、化脓性根尖周炎。

泻法针内庭穴。

(可用厉兑、热甚加下关、颊车,清胃散等清热泻火解毒的中药。

)虚火牙痛:牙齿隐隐作痛,程度较轻,午后与夜间或过性生活后可能加重,牙龈多不红肿,常出现牙齿松动,咬物无力或牙龈出血。

一针疗法读后感

刚拿到这本书的时候,心里就嘀咕着,一针就能治病?这不是有点玄乎嘛。

但是随着一页一页地读下去,我就像被带进了一个充满惊喜的魔术表演现场,而这个魔术就是用一根针创造健康奇迹。

书里的那些案例,简直就像一个个小故事一样吸引人。

比如说有个患者老是头疼得厉害,就像脑袋里有个小锤子在不停地敲。

作者就像个医术高超的大侠,找准穴位,一针下去,头疼就像个被吓破胆的小怪兽,慢慢就溜走了。

这让我对针灸这门古老的医术有了全新的认识。

以前我就觉得针灸嘛,就是扎扎针,可能有点效果,但没想到能这么厉害,就像在身体的迷宫里找到了一把神奇的钥匙,一下子就能打开健康之门。

而且书里写得很通俗易懂,没有那些让人看得云里雾里的高深医学术语。

这就像是一个经验丰富的老师傅在跟你唠嗑,把他压箱底的本事都掏出来给你看。

作者把每一个穴位都介绍得清清楚楚,就像是介绍一个个性格各异的小助手,这个穴位擅长对付肩膀疼,那个穴位是治疗肚子疼的小能手。

《⼀针疗法》学习笔记4:其它病症的⼀针疗法⼀、对⼏个问题的思考1、指导针灸的理论只有经络学说吗?经络客观存在,神经也客观存在,都是调节⼈体的重要系统。

2、《内经》是封闭的还是开放的?是开放的多科性的融合体系。

3、要学好中医必须要读⼏千年前的经典著作吗?历代有中医著作好⽐群⼭,四⼤经典就是五岳。

《内经》、《难经》、《神农本草经》和《伤寒杂病论》是中医的四⼤经典。

经曲内容经得起临床实践的重复检验。

熟读经典著作可洗脑,可⾃然⽽然学会中医的思维⽅法。

读经典有四通:通⽂理、通医理、通应⽤、通思维。

⼆、缪刺与关节对应取⽳法局部取⽳:如脚痛扎脚。

远道取⽳:如头痛治脚。

⼀般针灸医⽣:左病治左,右病治右。

⾼明的医⽣:以左治右,以右治左。

《素问.阴阳应象⼤论》:“故善⽤针者,从阴引阳,从阳引阴,以右治左,以左治右,以我知彼,以表知⾥,以观过与不及之理,见微得过,⽤之不殆。

”巨刺法:外邪⼊经脉,⽤巨刺法。

规律:外邪--⽪⽑--孙络--络脉--经脉--所属脏腑和肠胃。

缪刺法:邪⽓闭阻了络脉,未再传⼊于经脉者。

“邪客于经,左盛则右病,右盛则左病,亦有移易者,左痛未已⽽右脉先病,如此者,必巨刺之,必中其经,⾮络脉也。

故络病者,其痛与经脉缪处,故命⽈缪刺。

”“邪客于臂掌之间,不可得屈。

剌其踝后,先以指按之痛,乃剌之。

”作者发现:关节扭伤者,可以在上下左右对应的关节处找到压痛点。

关节对应取⽳法。

关节对应常常是同名经对应。

例:右外踝下扭伤,疼痛部位对应。

申脉--养⽼丘墟--阳池阴经的对应不⼀定那么准确:照海⽳、太溪⽳附近疼痛对应点在对侧桡⾻茎突附近。

桡⾻茎突对应于内踝。

(1)踝关节扭伤养⽼⽳处压痛:⾜外踝扭伤,可在对侧腕关节的养⽼⽳处找到压痛点。

按压可缓解,针剌0.5⼨,⼀边捻针⼀边活动踝关节。

阳池⽳处压痛点:踝关节扭伤,丘墟压痛,对侧腕关节阳池⽳处找压痛点进针。

(2)膝关节扭伤阴陵泉上⽅疼痛,多可在对侧尺泽⽳处找到压痛点,进针。

《一针疗法·灵枢诠用》读后感“授人以渔,不如授人以渔”。

这本书既“授人以渔”,又“授人以鱼”。

“授人以渔”是理论基础,他把原理讲明白了,可以看出作者理论功底深,对《灵枢》有一定研究。

“授人与鱼”是指作者分享了许多临床验案,很有借鉴意义。

有人说,实践这本书时效果并不佳,我想先问问是否把前面的理论部分搞明白了,再借鉴后面的验案的。

作者高树中,山东中医药大学副校长,针灸学科学术带头人,高老今年刚成为第二届全国名中医候选人。

这本书是我2021年4月开始读的,当时见习并不是很忙,就有了时间读书。

5月回学校之后课程比较紧就没有继续读了。

虽然没有读完,但那段阅读经历还是有帮助到我。

当时理论部分已经读完了,临床验案读了一些。

有时候会觉得书读完了可能就忘了,最近重读这本书才发现我之前觉得理所当然的一些理论就是从这本书学到的,它已经自然而然地融进了我的中医思维里。

比如穴位凹陷表示虚证,起针后针孔凹陷也是虚。

还有“以痛为腧”,穴位是一个范围,揣穴是在这个范围找痛点,而不是非要把定位精确到毫米。

《灵枢》诠用——《一针疗法》,对于针灸医师来说,确实是非常好的一本书,启发思维,打开思路,更巧妙的治疗疾病!对于痛症,尤其是急性痛症,按以下三法操作,往往可速效!一、“揣穴”,即先找压痛点或者敏感点,按压穴位后症状减轻了再针刺,按压有效,针刺自然效果就更好了。

这也是《灵枢》的方法,叫“按已刺”。

二、随咳进针法:记载于窦杰的《针经指南》,有两个作用,一是转移病人注意力,缓解病人对针刺的恐惧,减轻进针时的疼痛,避免晕针;二是咳嗽可以宣散气血,提高疗效。

三、运动行针法:针刺的同时让病人活动患部,更是取效的关键,这也正是《灵枢·周痹第二十七》所说“故刺痹者……其瘈坚,转引而行之”的具体应用。

一针疗法读后感读完这一针疗法相关的东西,我就感觉像是发现了一个医学小宇宙里的神奇魔法。

首先呢,这一针疗法,听着就特别酷。

就好像武侠小说里那些绝世高手,不用什么花里胡哨的招式,就那么一针下去,问题就有可能解决了。

以前我总觉得治病得是各种药、各种检查、一堆复杂的手段齐上阵,没想到这小小的一针能有这么大的能耐。

从书里或者相关资料里能看到,这一针疗法可讲究技巧了。

不是随随便便扎一针就行,就像射击得瞄准靶心一样,穴位得找得特别准。

这让我对中医的穴位学说又有了新的敬意。

那些穴位就像是身体里隐藏的小开关,找到正确的那个,一针下去,就像是启动了身体自我修复的程序。

比如说,有些病症,西医可能要绕好大一个圈子去诊断、治疗,又是打针又是吃药,副作用还不少。

可这一针疗法,直接、干脆,给人一种四两拨千斤的感觉。

而且啊,这一针疗法背后的理论也很有趣。

中医的整体观念在这体现得淋漓尽致。

它不是只看生病的那个局部,而是把人体看成一个相互关联的整体。

一个地方不舒服,可能通过在另一个看似不相关的穴位扎针就能解决问题。

这就好比是在一个复杂的机器里,一个小零件出故障了,却能从另一个看似不相干的地方找到修复的入口。

这让我觉得人体真的是一个超级神秘又超级精密的仪器。

不过呢,这一针疗法也不是万能的仙丹。

在佩服它神奇的同时,我也知道它肯定有它的适用范围。

就像再厉害的武林高手也有他打不过的对手一样。

但不管怎么说,它给医疗提供了一种新思路,一种简单却又充满智慧的方法。

我读完之后啊,就特别想找个机会亲眼看看这一针疗法是怎么操作的。

感觉就像是在看一场精彩的魔术表演,但是这个魔术是真实地发生在人的身体上,能给人带来健康的魔术。

这一针疗法就像是打开了我对传统医学认识的新大门,让我忍不住想要进去探索更多关于中医的奥秘。

我觉得以后要是能让更多的人了解到它的神奇之处,肯定会有更多的患者受益呢。

简析《一针疗法》本人学习了高树忠的《一针疗法》,感觉非常好,好的中医针灸师就应该选穴准确,一穴见效。

由于本书是Pdf格式,只好我边看边自己再重新记录一下。

好让更多的针灸爱好者学习参考。

本书开头的一句话说的很好:让喜欢针灸的人了解针灸,让学习针灸的人热爱针灸,让从事针灸的人享受针灸,让中国的针灸为全人类的健康服务。

穴位表象辩证:如肝俞,如果隆起(多见左侧肝俞)证属肝火无疑。

如肾俞、太溪望之凹陷,病人一定是肾虚。

针足三里,出针后针孔出现凹陷,说明胃经气虚。

若针了几次孔出现凹陷在短时间内就平了,说明胃气渐复。

头痛:女性经前头痛,头维穴点刺出血。

肓俞穴用于用脑过度,肾虚冲气上逆引进头痛。

太阳疼痛可针束骨,阳明头痛可针中脘,少阳头痛可侠溪,厥阴头痛可针太冲。

眉棱骨痛:昆仑,这是太阳膀胱经的经穴,主要治疗风寒或风热外袭所致的眉棱骨痛。

一侧痛取同侧,两侧都痛取双侧,先用拇指按压昆仑穴,同时让患者反复用力睁眼闭眼皱眉以活动疼痛处,按压约30—60秒钟,若疼痛减轻,再行针刺,用提捻转泻法,同时让患者继续活动眉部疼痛处,留针30分钟。

一般针后即能缓解。

若疼痛缓解不明显,则属胃热上攻,起针后再针解溪。

麦粒肿:上眼睑的麦粒肿当治足太阳膀胱经,下眼睑的麦粒肿当治足阳明胃经,分取以下二穴,用三棱针点刺出血,一般治疗1次即可治愈,最多不超过3次。

一是肩胛区反应点。

反应点是如小米粒大小的小红点,稍高起于皮肤,小则一二个,多则数十个。

用三棱针点刺或者挑刺出血,再用手挤捏点刺部位使出血,出血原则是“血变而止”即点刺时出血颜色较深甚至呈紫黑色,需出血至血色变为正常,才说明火热已除,方可停止。

二是足中趾趾腹,一般靠近趾甲处点刺出血,原则血变而止。

最好是大趾和次趾一起点刺。

牙痛:一般分为火牙痛和虫牙痛两大类,火牙痛又分为风火牙痛、胃火牙痛、虚火牙痛三种,虫牙痛即龋齿牙痛。

中医认为“齿为骨之余,龈为胃之络”,所以牙龈痛肿多属胃火就清胃,牙齿松动而痛多属虚火应滋肾。

从经络学看,手阳明大肠经入下齿中,足阳明胃经入上齿中,所以下牙痛取大肠经穴位,上牙痛多取胃经穴位。

1是翳风治疗风火牙痛。

特点是遇风发作加重,遇冷减轻痛,受热加重或者伴有恶寒、发热等症状,多见于急性牙髓炎与尖周炎初期。

2是内庭治疗胃火牙痛。

特点是疼痛剧烈,牙龈红肿,可伴口渴、口臭、尿黄、便秘、舌苔黄腻等胃热症状,多见于冠周炎、化脓性根尖周炎。

此穴对多数胃火牙痛有效,若胃火较甚,可加刺下关、颊车等穴。

3是太溪治疗虚火牙痛。

特点是牙齿隐隐作痛,程度较轻,午后与夜间或过性生活后可能加重,牙龈多不红肿,常出现牙齿松动、咬物无力或牙龈出血。

可伴有腰酸、口干咽燥、舌红少苔、脉细数等阴虚火旺症状。

多见于老年人慢性牙周病,但年轻人患虚火牙痛者也时有所见。

一般多用双侧用补法。

肾虚病人太溪穴处外观多呈凹陷,按之虚软,针后针孔也呈凹陷,越厉害,针孔凹陷的程度就越明显,时间就越长。

肾气恢复了,凹陷也随着没了。

4是大杼治疗龋齿或虚火牙痛。

5是偏历治疗各种牙痛,特别是龋齿牙痛,用其它穴位不效时,此穴往往有效。

此穴位置:阳溪穴与曲池穴的连线上,阳溪穴上3寸。

落枕:是由于睡眠时枕头高低不适,姿势不良或颈肩部感受风寒,引起颈肩部软组织痉挛疼痛,活动受限的病症。

如果经常发生落枕,往往是颈椎病的表现。

从经络角度看,后颈是太阳经所经过,病在太阳经,一侧疼痛或压疼明显者是在少阳经,应分别取下穴治疗:1是后溪或束骨《灵枢.杂病》说:项痛不可以俯仰,刺足太阳;不可以顾,刺手太阳也。

后溪为手太阳小肠经的输穴,所以主要治疗手太阳经的落枕。

但由于后溪又为八脉交会穴,通于督脉,手足太阳经脉气又相通,所以只要是后项部的落枕,不管是在督脉或在太阳经,后溪都是常用效穴。

束骨是足太阳膀胱经的输穴,所以主要治疗足太阳经的落枕。

又因为足太阳主筋所生病,落枕又是筋病,所以用之也有良效。

这两个穴位治疗应该注意几点:一是要寻找穴位处的压痛点针刺,二是要配合颈项部的活动。

因落枕多见于后项部的一侧,所以可先取同侧穴位,如未完全缓解,再加刺对侧穴位。

2是悬钟(绝骨)治疗少阳经落枕,即侧颈部疼痛或压痛明显的落枕,多见于侧卧睡眠而致落枕者。

此外,落枕也可以选用落枕穴、中渚及及耳穴颈项部反应点,也有较好的疗效。

颈椎病:是指颈部骨骼、软骨、韧带的退行性变或者劳损等而累及周围或邻近的脊髓、神经根、血管及软组织,并由此而引起的一组症候群。

可分为神经根型、脊髓型、交感神经型、椎动脉型、混合型颈椎病。

1是束骨穴对久坐俯案,项部筋肉有条索状物或活动不灵活的“项筋急”型颈椎病,用之最宜。

按全息理论,束骨亦是颈椎对应部位,所以针束骨最为相宜。

2是昆仑足外踝下有两种说法,一般指仰卧位时的足外踝下,即昆仑穴,也有认为是指站立位的足外踝下即申脉穴。

常见于椎动脉型颈椎病,结合足太阳经及经筋行于脊项部,此类颈椎病可针足太阳之经穴昆仑。

张士杰老师擅长用昆仑和腕骨治疗诸多肌肉、肌腱、筋膜、关节囊、韧带、腱鞘滑液囊、椎间盘纤维环、关节软骨盘以及周围神经等组织,困直接和间接的外力作用,或长期劳损所至的各种损伤,常有针入病好已的奇迹。

3是后溪手太阳经脉及经筋行于颈项部,且上述症状可见于神经根型颈椎病,所以对于颈项强痛,牵及肩胛及上肢疼痛麻木者,应取手太阳经穴治疗。

后溪为手太阳经的输穴,按全息理论,后溪也对应于颈项部,所以针后溪为适宜。

治疗颈椎病时,多先在后溪穴处的第五掌骨侧找到一条索状物或明显压痛点,用1寸毫针针之,同时令患者活动颈项部,对缓解症状有较好疗效。

4是腕骨腕骨是手太阳小肠经的第4 个穴位,在手掌尺侧,第5掌骨基底与钩骨之间的凹陷处,赤白肉际。

5是太溪对于用脑过度或肾虚症状较为明显的颈椎病,用肾经穴位最宜。

太溪为肾之原穴,为补肾这要穴,即可补肾阴以滋养筋骨,也可温肾阳以柔煦筋骨,故颈椎病有椎间盘病变或骨质增生者,用之最宜,可标本兼治。

6是大钟颈椎病本为肾虚,肾经及膀胱经的经筋均行于后项部,所以颈椎病的用穴主要也是膀胱经和肾经。

大钟是足少阴肾经的络穴,一穴通肾和膀胱两条经,所以对于颈椎病也是最适宜的。

大钟是足少阴肾经的第四个穴位,在足内侧,内踝后下方,跟腱附着部的内侧前方凹陷处,相当于太溪穴下0.5寸稍后。

7是足跟腱中点此穴为董氏奇穴8是笔者在实践中找到一个神奇穴位中渚穴(也叫腰痛2穴),这个穴位上找寻压痛点,针刺0.5到1寸,然后活动颈部,又手都针上,立即见效。

肩周炎:多发于50岁左右的人,以肩部疼痛和活动障碍为主要临床表现。

采用一针疗法,多半是从《灵枢》无字中悟出来的。

常用穴位有:1是阳陵泉病例:一位老职工因右肩周炎来诊,我在她的左侧阳陵泉找到了很显著的压痛点,使劲按压了几下,然后说:你活动一下肩部试试,她试了下说好一点,我说,我数一二三,数到三时候,你大声咳嗽同时活动肩部,等我说到三时候我把针扎了下去,等病人咳嗽和活动完了后,告诉我,怎么这么厉害,一针下去咳嗽几声就怎么活动也不痛了呢?《灵枢。

终始第九》说:“手屈而不伸者,其病在筋;伸而不屈者,其病在骨”。

肩周炎病在筋,阳陵泉是八会穴之一,筋会阳陵泉,可以统治一切筋病,所以用阳陵泉治疗肩周炎。

2是条口常用条口透承山穴,简称条山穴。

解溪和陷谷是胃经上的穴位所以也有作用。

原因是肩周炎又称:“冻结肩、漏肩风”是由于风寒侵袭肩部,寒凝血瘀,不通则痛,属于实症。

3是鱼肩是自创一个穴位,此穴在鱼际穴向下(拇指方向)约0.5寸赤白肉际处,在第一掌骨桡侧肩部的全息对应部位,可找到火柴头大小的条索状物,并有明显的压痛点。

因为此穴在鱼际附近又能治疗肩周炎,故名鱼肩。

4是三间用火柴头等在三间穴处向第二掌骨侧按压,可以找到一个王不留行籽大小的显著压痛点,多数病人还有条状物,用0.5寸针先向压痛点斜刺,穿过条状物后再将针直刺于条索状物和第二掌骨侧之间,同时让病人咳嗽和活动肩部,针后再用手沿着手太阳明大肠经自三间到肩偶穴处来回循按敲打数次。

然后让患者断续活动肩部,一般留针30至45分钟。

5是后溪是小太阳小肠经的输穴,手太阳小肠经的经脉和经筋均行于肩后部,所以后溪穴主要治疗肩周炎肩后疼痛,疼痛牵及肩胛者,具体取穴与针刺方法与三间穴相同。

6是束骨足太阳经膀胱经主筋所生病,按全息理论束骨穴也正对应于肩部,便先用手按压其同侧的束骨,压痛非常明显,按压数下后询之肩部症状似有减轻,继用针针之,症状立刻缓解。

肩周炎不论其疼痛和活动障碍的程度如何,牵挂的经脉越少,治疗效果越好。

只有一处疼痛者效果最好,一般一次即可明显缓解;如果疼痛范围很大,说明病在多条经,治疗时应首治疼痛最严重的经脉,但一次治疗一般不超过二穴,用多了效果反而不理想。

所以同一肩周炎患者。

可能今天针鱼肩,明天就要针三间,总之,辩证病在何经,就针何穴。

取穴的准确和针后活动肩部非常重要。

若想提高疗效,还可针疼痛处的阿是穴。

起针时,应先起阿是穴,将主穴行一行针,再让患者活动一下肩部后,最后把主穴的针取出,开始的几次,针后可在疼痛处加拔罐,以提高疗效。

中风手指拘挛:中风偏瘫是针灸临床上的常见病,主要见于脑溢血、脑梗塞等脑血管病,病人以偏瘫为主要症状,有的还伴有失语等。

许多病人都会出现患侧手指能屈而不能伸的情况,呈拘挛状,一般的针灸方法较难见效。

腕骨对于中风后手指拘挛者,针腕骨手指可立伸。

试针之,果然针后病人手立伸开,屡试屡效。

针腕骨治中风是《针灸甲乙经》早就记载:“偏枯,臂腕发痛,肘屈不得伸,手五指掣不可屈伸,腕骨主之。

”乳腺增生病:是30到50岁女性常见病。

主要临床特征为一侧或两侧乳房出现单个或多个肿块,多数伴有周期性乳房疼痛。

且多与情绪及月经同期有明显关系,一般月经来潮前一周左右加重,行经后仲块及疼痛减轻。

如连续三个月不能自行缓解。

本病即非肿瘤,亦非炎症,而是乳腺导管和小叶在结构上的退行性和进行性变化,原因是由于内分泌激素失调所致。

本病机理:是肝脾失调,气滞痰凝。

从经脉循环行看,足阳明胃经经过乳房,足厥阴肝经至乳下,是太阳脾经行乳外侧,足少阴肾经,任脉行乳内侧,冲脉散胸中。

所以本病病在胃经,涉及肝、脾、肾及冲任二脉。

人迎穴乳房在足阳明胃经循行线上,人迎穴治疗乳腺增生病是经脉所过,主治所及。

本穴和标穴是经脉脉气有较强的调整作用。

十二经脉皆有标本,足阳明经之本,“足阳明之本,在厉兑;标在人迎颊挟颃颡也。

”人迎就是足阳明胃经之标穴。

总之,人迎恰在人体的咽喉要道,脾经、心经、肾经、肝经、任脉、冲脉、阴跷脉、阳跷脉等均与之相通或是相连。

人迎在颈部结喉旁,当胸锁乳突肌的前缘,颈总动脉搏动处,针刺人迎穴应该避开颈动脉,针刺要求较高,手法不熟练者应谨慎使用。

急性腰扭伤:是指腰部肌肉、筋膜、韧带、椎间小节等急性损伤,俗称闪腰、岔气。

针灸治疗急性腰扭伤疗效显著,治疗方法很多,有41穴治疗案例如下:腰部3穴(阿是穴、腰四夹脊穴、腰部正中穴),头项部7穴(人中、睛明、攒竹、百会、天柱、大椎、龈交民异点),上肢部17穴(后溪、养老、中渚、内关、支沟、下廉、手三里、曲池、孔最、腰痛穴、上都穴、扭伤2穴、挫闪穴、扭伤穴、闪腰穴、腰宁穴、经验穴),下肢部10穴(秩边、因门、委中、承山、条口、跗阳、太溪、承中穴、腰伤穴、行间太冲之间穴),耳针2穴区(腰区压痛点、外生殖器),腕踝针2穴区(双踝上5区、双踝上6区)。