专题三 国共两党及其相互关系

- 格式:ppt

- 大小:57.00 KB

- 文档页数:6

高三历史专题复习四:国共两党的发展历程及两党关系人教版 【同步教育信息】一. 本周教学内容专题复习四:国共两党的发展历程及两党关系二. 重点、难点1. 重点:国民党的建立、发展及其性质的变化;国民党“一大”;抗战时期国民党正面战场及其评价;国民党政治纲领的演变及其影响;中国共产党的建立、发展和成熟;中国共产党对革命和建设道路的探索;国共两党关系方面:国共两党第一、二次合作及其异同;国共双方的政治较量与军事斗争;新时期国共关系的新发展。

2. 难点:对于有关国共两党发展历程及两党关系的重要事件的理解和认识;知识的迁移和综合。

国共两党的发展历程及两党关系一. 国民党的发展历程及其纲领1. 同盟会(1905年8月)第一个全国统一的资产阶级革命政党。

纲领:“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权。

”孙中山在《民报》发刊词上讲起阐发为“民族、民权、民生”三民主义。

三民主义是比较完整的资产阶级民主革命纲领。

它表达了资产阶级在政治上和经济上的利益和要求,反映了中国人民要求民族独立和民主权利的共同愿望,推动了资产阶级民主革命运动的发展。

但是,三民主义没有明确提出反对帝国主义的要求,也没有彻底的土地革命纲领。

这就决定了资产阶级革命派不可能彻底完成反帝反封建的民主革命任务。

2. 国民党(1912年)1912年,宋教仁将同盟会和其他几个党派改组成为国民党。

希望通过合法斗争,成为议会第一大党,并组阁,以实现民主共和的政治理想。

国民党的性质仍是资产阶级革命政党,以三民主义为纲领。

3. 中国国民党(1924年)1924年,孙中山在共产国际和中国共产党的帮助下,改组国民党,使之成为四个阶级(工人阶级、农民阶级、城市小资产阶级和民族资产阶级)的革命联盟。

孙中山重新阐发三民主义为新三民主义:“反对帝国主义侵略,中国境内各民族一律平等”,“民权为一般平民所有”,“平均地权,节制资本”。

新三民主义是国共两党合作的政治基础,推动了国民大革命的发展。

中考历史复习专题十四:国共两党的关系一、国共关系的演变(一)第一次国共合作(1924—1927年大革命时期)1.合作原因——反帝反封建的共同任务①北洋军阀的反动统治与人民大众之间的矛盾成为中国社会的主要矛盾②国共两党的共同努力③共产国际的推动。

2.标志:1924年中国国民党第一次全国代表大会的召开。

3.影响:国民大革命迅速开展并取得重大胜利,基本上推翻了北洋军阀的统治,打击了帝国主义和封建统治。

4.破裂①原因:两党不同的阶级利益,阶级矛盾上升。

②表现:1927年4月12日,蒋介介石在上海发动“四?一二”反革命政变;1927年7月15日,汪精卫在武汉发动“七?一五”反革命政变。

--------------------------------------------------------------------------------(二)十年内战时期(1927—1936年土地革命时期)1.国共的对峙(1)表现①政权的对峙:1927年南京国民政府的成立,标志着国民党反动统治的建立;1931年在江西瑞金成立中华苏维埃共和国临时政府。

②屠杀与反屠杀:1927年8月1日,南昌起义打响了武装反抗国民党反动统治的第一枪。

1927年9月,毛泽东领导了秋收起义。

③“围剿”与反“围剿”:1930年到1933年,蒋介石对中央根据地发动五次“围剿”,中央红军取得前四次反“围剿”的胜利,但第五次反“围剿”失利,红军被迫长征(1934.10~1936.10)。

(2)影响:给日本侵华以可乘之机。

2.国共两党由对峙走向合作(1)原因中日民族矛盾上升:从1931年九?一八事变开始,中日民族矛盾不断上升。

最后上升为主要矛盾。

(2)标志:西安事变的和平解决,抗日民族统一战线初步形成。

--------------------------------------------------------------------------------(三)第二次国共合作1.原因:中日民族矛盾上升为主要矛盾2.形成:①1931年“九.一八”事变后,中共发表宣言,提出要把日本帝国主义驱逐出中国;②1936年西安事变的和平解决,标志着十年内战基本结束和抗日民族统一战线的初步形成;③1937年“七七事变”后,中共发表抗日通电,号召筑成民族统一战线的坚固长城,把日本侵略者驱逐出中国;④1937年蒋介石发表庐山谈话,表示准备抗战;⑤同时中国工农红军改编为八路军和新四军;⑥1937年,国民党公布中共提交的国共合作宣言,抗日民族统一战线正式建立。

国共关系史一、国共两党关系的演变过程:国共关系的演变和发展过程直接关系到中国新民主主义革命的进程,也影响着中国历史发展的走向和必然选择。

按照历史时间,按照主要矛盾的变化,全面掌握国共双方关系。

(一)第一次合作:1924-1927年1、原因和条件:①二七罢工后中共认识到,要建立革命统一战线②国民党是当时中国比较革命的真正的民主派③孙中山真诚欢迎中共和他合作④共产国际促成了国共合作2、标志:国民党一大的召开把国民党改组为四个革命阶级的联盟创建黄埔军校开展工农运动3、成果:巩固广东革命根据地进行北伐战争收回汉口、九江英租界4、特点:党内合作5、结果:因国民党右派叛变革命而失败(二)国共十年对峙:1927-1937年1、原因:国民党右派叛变革命后,阶级矛盾成为主要矛盾。

2、表现:共产党领导南昌起义、秋收起义和广州起义等,武装反抗国民党;毛泽东创立“工农武装割据”理论;围剿与反围剿的斗争;红色政权的建立与国民政府形成对峙状态。

3、结束:“九一八”事变后,中共提出以民族战争的形式驱逐日寇出中国,华北事变后中日矛盾上升为主要矛盾,中共发表“八一宣言”,召开瓦窑堡堡会议,确立建立抗日民族统一战线的策略方针,并促成西安事变和平解决。

蒋介石被迫答应停止内战,一致抗日。

西安事变的和平解决成为扭转时局的关键,揭开了国共双方由分裂对峙到合作抗日的新局面,抗日民族统一战线初步形成。

(三)再次合作的实现:1937.9-1946年1、背景:日本帝国主义不断扩大侵略中国的规模,最终发动了全面侵华战争;全国人民坚决要求抗日,中共为建立抗日民族统一战线做了不懈的努力;“八一三”事变后,四大家族和美英在中国的利益受到极大的威胁,国民政府被迫联共抗日。

2、标志:1937年9月,国民党公布中共中央提交的国共合作宣言。

3、特点:党外合作4、统一战线内部斗争:抗战进入相持阶段后,国民党顽固派先后发动了两次反共高潮,中共采取以斗争求团结的策略,采取有理、有利、有节的斗争,捍卫了抗日民族统一战线。

中国革命中的国共两党及关系专题三中国革命中的国共两党及关系●重点关注:(1)国共两党的建立及其性质、影响;(2)国共两党第一、二次合作的酝酿、主要经历、形成标志、取得的成果、重大事件、破裂的原因及其启示。

导致国共两党关系破裂的大事及国民党反动政权被推翻。

(3)中共对台政策的演变,两岸关系由对峙、隔绝到交流加强的原因和表现。

其中国共合作及海峡两岸交流加强是重点。

●关注热点:“连宋登陆”表明国共两党在一个中国的立场上是一致的,因此今年高考考查的侧重点将是:①国共第一、二次合作的成因、政策调整、重大事件和成果;②“一国两制”政策的酝酿和正式提出及对港、澳问题成功运用的作用。

③中共的统一战线政策,台湾与祖国关系的演变及国际势力对台湾地位的态度。

④第二次国共合作与世界反法西斯战争和中国抗日战争胜利的关系。

总之,对国共两党关系的考查主要以积极的、正向的、亲密的合作等考查为主。

●知识整合(一)国民党组织及性质的演变:1、兴中会:1894年孙中山创立,宗旨为“驱除鞑虏,创立合众政府”,这是中国资产阶级第一个革命团体。

2、中国同盟会:1905年由兴中会、华兴会和光复会等联合在日本东京成立。

提出“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的纲领,后阐发为三民主义。

是第一个全国性的统一的资产阶级革命政党。

3、国民党:1912年8月由同盟会联合几个小党派,改组为国民党。

孙中山为理事长,实际由代理理事长宋教仁主持。

政治目的是通过国会选举,重组内阁,限制袁世凯的权力。

1913年被袁世凯下令解散。

4、中华革命党:1919年由孙中山在日本集合部分国民党成员成立。

5、中国国民党:1919年孙中山将中华革命党改组成为中国国民党。

1923年起,孙中山在共产党的帮助下改组中国国民党。

1924年改组完成,成为工人、农民、城市小资产阶级和民族资产阶级的革命联盟。

6、中国国民党革命委员会:1948年1月成立,由原国民党中的爱国民主分子,因反对国民党反动派的独裁统治而组成,是我国现存的民主党派之一,简称“民革”。

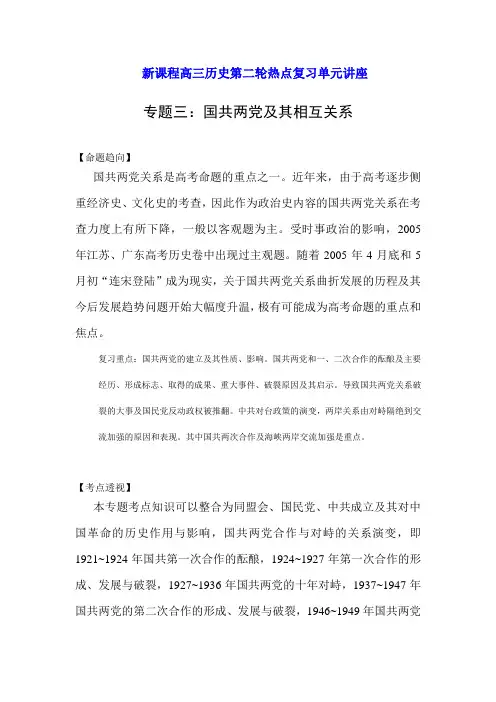

新课程高三历史第二轮热点复习单元讲座专题三:国共两党及其相互关系【命题趋向】国共两党关系是高考命题的重点之一。

近年来,由于高考逐步侧重经济史、文化史的考查,因此作为政治史内容的国共两党关系在考查力度上有所下降,一般以客观题为主。

受时事政治的影响,2005年江苏、广东高考历史卷中出现过主观题。

随着2005年4月底和5月初“连宋登陆”成为现实,关于国共两党关系曲折发展的历程及其今后发展趋势问题开始大幅度升温,极有可能成为高考命题的重点和焦点。

复习重点:国共两党的建立及其性质、影响。

国共两党和一、二次合作的酝酿及主要经历、形成标志、取得的成果、重大事件、破裂原因及其启示。

导致国共两党关系破裂的大事及国民党反动政权被推翻。

中共对台政策的演变,两岸关系由对峙隔绝到交流加强的原因和表现。

其中国共两次合作及海峡两岸交流加强是重点。

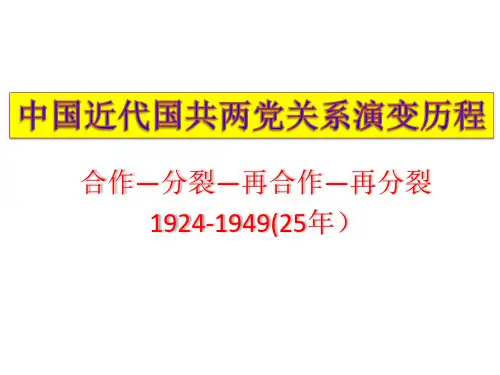

【考点透视】本专题考点知识可以整合为同盟会、国民党、中共成立及其对中国革命的历史作用与影响,国共两党合作与对峙的关系演变,即1921~1924年国共第一次合作的酝酿,1924~1927年第一次合作的形成、发展与破裂,1927~1936年国共两党的十年对峙,1937~1947年国共两党的第二次合作的形成、发展与破裂,1946~1949年国共两党的决战,1949~现在国共两党的隔海对峙。

(一)同盟会、国民党和中共成立及其对中国革命的影响(二)国民革命和抗日战争时期国共两党及其相互关系(三)国共两党的两次合作比较表(四)国共两党政权的对峙及其影响(五)“一国两制”与祖国的完全统一1.中共对台政策的两次重大转变(1)1949年10月到1987年底,由坚持武力解决台湾问题转变为“和平解放台湾”。

(2)由“解放台湾”转变为“和平统一,一国两制”。

①1979年元旦《告台湾同胞书》提出和平解决台湾问题的方针。

②1981年1月,叶剑英提出九条对台方针。

③1982年1月,邓小平把“九条方针”概括为“一个国家,两种制度。

抗日战争时期的国共两党关系以国共合作为基础的抗日民族统一战线的巩固和发展,对抗日战争的胜利具有决定性的意义。

研究其经验教训,对于实现祖国的统一和民族的团结具有重要的意义。

国共两党关于联合抗日的初步谈判一九三一年日本帝国主义发动了“九一八事变”。

由于国民党南京政府的“不抵抗”主义,日军占领了我国东北。

接着日本又将其侵略魔爪伸向华北。

一九三五年,日本帝国主义策动了所谓“华北事变”,侵占了河北、察哈尔等地,国民党势力基本上退出华北。

日本武装侵略的步步深人使中华民族面临着严重的危机,中日民族矛盾逐渐代替国内阶级矛盾的地位,成为社会的主要矛盾。

在这种形势下,国内的阶级关系发生了深刻的变化。

一方面,国民党政府的“不抵抗”主义和媚外卖国政策,激起了全国人民的极大愤怒。

全国民众救亡运动的蓬勃兴起和各地爱国军民对日本帝国主义的英勇抗战,表现了中国人民武装保卫国土的决心和对国民党政府卖国政策的反抗。

另一方面,日本帝国主义的侵略和人民救亡运动的高涨,严重地威胁着国民党在全国的统治。

特别是在一九三五年“一二九”爱国运动的推动下,全国各爱国阶层团结一致,抵御日本侵略,挽救民族危亡,已成为一个不可抗拒的历史潮流。

国民党“先安内后攘外”的内战卖国政策已无法继续卞去了。

同时,日本在中国的扩张引起了同英美各国的严重矛盾,这对一贯依靠英美的蒋介石集团产生了极大影响。

中国共产党是抗日民族统一战线的发起者、组织者和领导者,是第二次国共合作的倡导者。

“九一八”事变以后,中国共产党为组织全国人民的抗日斗争,促成全国抗日民族统一战线的成立进行了长期的、多方面的努力。

国民党政府为了利用苏联牵制和对抗日本对中国的侵略,并取得苏联政府对中国的同情支持,逐步放弃了公开的、狂热的反苏政策,于一九三二年十二月恢复了自一九二九年以来已断绝多年的中苏关系,并企图通过苏联与我党进行接触。

在国内,中国共产党也通过各种关系同国民党方面进行了非正式的接洽。

一九三六年一月,中国共产党代表周小舟、吕振羽等在南京与国民党代表曾养甫、堪小岑等开始初步谈判。

复习专题:中国近现代史上的国共两党关系备课人:黄仁静 审核人:相飞军一、复习目标要求1、 严格依据课标、考纲要求内容拓展复习2、加强知识间的纵横向联系,力求使学生形成知识网络结构,加强识记效率,拓展学生思路,提高分析解决问题的能力3、关注现实生活,力求贴近与时政热点,实现情感态度价值观的教育二、复习方法学生自主复习为主,教师做好引导、点拨,理清复习思路,精讲精练,注重方法指导,及时查漏补缺。

三、复习重点中国近现代史上的国共关系史四、复习过程1、知识网络结构- - - - 1、知识结- - - -- - - - - 1.中国共产党的成立:1921年7月23日,中国共产党第一次全国代表大会在上海召开,参加大会的有毛泽东等13人。

大会通过了党的纲领,确定了党的奋斗目标和中心任务,选举陈独秀为中央局书记。

这次大会宣告了中国共产党的诞生,这是中国历史上开天辟地大事,自从有了共产党中国革命的面貌就焕然一新了。

2.第一次国共合作时期:任务(反帝反封建)成果:(1)1924年,在共产党的帮助下,国民党在广州的黄埔创办了“中国国民党陆军军官学校”,简称黄埔军校。

(2)1926年,国民革命军正式出师北伐,北伐军尤其是由共产党员为骨干的叶挺独立团英勇善战,连克敌军(丁四桥、贺胜桥战役)。

北伐胜利进军。

结果:1927年4月,蒋介石发动“四一二反革命政变”,在南京成立国民政府。

第一次国共合作全面破裂,中国进入到十年内战时期。

3、十年内战时期的国共关系:1927年8月1日的南昌起义打响了武装反抗国民党反对派统治的第一抢;1927年9月,毛泽东领导秋收起义,而后从进攻大城市转向农村进攻,建立了中国第一块农村革命根据地-井冈山革命根据地,开创了农村包围城市武装夺取政权的正确革命道路;1928年井冈山会师,建立工农红军第四军。

其后,中国共产党创建了一批农村革命根据地。

蒋介石从1930-1934年连续发动了五次围剿,最后由于左倾错误导致被迫实施战略转移-长征。

抗日战争时期的国共两党、两个战场及其相互关系抗日战争在中国近现代历史发展进程中具有特殊的地位和意义。

它是近代以来中华民族由沉沦走向复兴的一个重要转折点,也是中国共产党从小变大、由弱变强的关键时期。

第一,胡锦涛在纪念抗日战争胜利60周年大会上的讲话是评价国共两党、两个战场及其关系的指南。

他指出:抗日战争是"在中国共产党倡导建立的抗日民族统一战线的旗帜下,以国共合作为基础",中国人民同凶恶的日本侵略者进行的"气壮山河的斗争"中国国民党和中国共产党领导的抗日军队,分别担负着正面战场和敌后战场的作战任务,形成了共同抗击日本侵略者的战略态势。

以国民党军队为主体的正面战场,组织了一系列大仗,特别是全国抗战初期的淞沪、忻口、徐州、武汉等战役,给日军以沉重打击。

中国共产党领导的敌后战场,广泛发动群众,开展游击战争,八路军、新四军、华南游击队、东北抗日联军和其他人民抗日武装力量奋勇作战。

平型关大捷打破了"日军不可战胜"的神话,百团大战振奋了全国军民争取抗战胜利的信心。

敌后战场钳制和歼灭日军大量兵力,歼灭大部分伪军,逐渐成为中国人民抗日战争的主战场。

第二,在抗日战争的不同阶段,两个战场的地位作用及其关系是不同的。

大体上说,在抗日战争的战略防御阶段,正面战场担负着抗击日军战略进攻的主要任务,国民党军队的抗日是比较积极的,国民政府也实行过若干有利于抗战的政策;共产党领导的八路军、新四军主要是配合正面战场的作战,敌后战场处在开辟和发展阶段;两个战场的配合和国共两党的关系都比较好,以朱德、周恩来等为代表的共产党人和八路军领导人同国民党方面的真诚合作成为历史佳话。

在战略相持阶段,国民党及其正面战场的情况比较复杂,需要作具体分析。

一方面,国民党的抗战积极性远不如防御阶段,同共产党的关系有所恶化,制造了多次反共摩擦事件,正面战场在抗日战争中的地位和作用明显下降;另一方面,蒋介石及国民党最高当局面对日本的政治诱降,有过动摇,但是,鉴于国际和国内形势最终没有投降日本,坚持了抗战,并在相持阶段继续组织了一些大的战役,取得了一些胜利, 特别是太平洋战争爆发后,中国战区的设立以及中国远征军进入缅甸对日作战,明显提升了中国抗日战争在世界反法西斯战争中的地位。

国共两党“合则两利,分则两伤”。

1)1924年,国共两党第一次合作,建立了黄埔军校,为革命培养了许多军事人才,1926年,又共同进行北伐战争,打击了国内军阀,也打击了帝国主义在中国的势力,推动了国民革命。

第一次合作破裂后,十年内战开始,使日本得以侵占东北。

2)1937、7、7卢沟桥事变爆发后,国共实现第二次合作,抗日民族统一战线最终形成,中国的全面抗战开始,并最终取得了抗日战争的胜利。

第二次合作破裂后,中国再次陷入内战,最终造成两岸人为分裂。

3)我们寄希望于国共第三次合作,使中华民族完成统一大业。

国共关系(统一战线)作者:陈恒江文章来源:本站原创点击数:252 更新时间:2009-5-6一、国共关系演变(一)第一次国共合作(1924年—1927年大革命时期)1、名称:国民革命统一战线2、方式;党内合作3.合作原因:完成反帝反封建的共同任务。

4.标志:1924年中国国民党第一次全国代表大会的召开。

5.作用:建立黄埔军校,为国民革命培养了大批政治、军事人才;国民大革命迅速开展并取得重大胜利,基本上推翻了北洋军阀的统治,打击了帝国主义和封建统治。

6.破裂①原因:两党不同的阶级利益,阶级矛盾上升。

(意识形态问题)②标志:1927年4月12日,蒋介介石在上海发动“四•一二”反革命政变;1927年7月15日,汪精卫在武汉发动“七•一五”反革命政变。

7、启示:共产党要坚持独立自主领导权;合则两利、分则俱损(二)十年内战时期(1927年—1936年土地革命时期)1.国共的对峙(1)表现①政权的对峙:1927年南京国民政府的成立,标志着国民党反动统治的建立;1931年在江西瑞金成立中华苏维埃共和国临时政府。

②屠杀与反屠杀:1927年8月1日,南昌起义打响了武装反抗国民党反动统治的第一枪。

1927年9月,毛泽东领导了秋收起义。

③“围剿”与反“围剿”:1930年到1933年,蒋介石对中央根据地发动五次“围剿”,中央红军取得前四次反“围剿”的胜利,但第五次反“围剿”失利,红军被迫长征(1934.10~1936.10)。

高三历史专题复习四:国共两党的发展历程及两党关系人教版【同步教育信息】一. 本周教学内容专题复习四:国共两党的发展历程及两党关系二. 重点、难点1. 重点:国民党的建立、发展及其性质的变化;国民党“一大”;抗战时期国民党正面战场及其评价;国民党政治纲领的演变及其影响;中国共产党的建立、发展和成熟;中国共产党对革命和建设道路的探索;国共两党关系方面:国共两党第一、二次合作及其异同;国共双方的政治较量与军事斗争;新时期国共关系的新发展。

2. 难点:对于有关国共两党发展历程及两党关系的重要事件的理解和认识;知识的迁移和综合。

国共两党的发展历程及两党关系一. 国民党的发展历程及其纲领1. 同盟会(1905年8月)第一个全国统一的资产阶级革命政党。

纲领:“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权。

”孙中山在《民报》发刊词上讲起阐发为“民族、民权、民生”三民主义。

三民主义是比较完整的资产阶级民主革命纲领。

它表达了资产阶级在政治上和经济上的利益和要求,反映了中国人民要求民族独立和民主权利的共同愿望,推动了资产阶级民主革命运动的发展。

但是,三民主义没有明确提出反对帝国主义的要求,也没有彻底的土地革命纲领。

这就决定了资产阶级革命派不可能彻底完成反帝反封建的民主革命任务。

2. 国民党(1912年)1912年,宋教仁将同盟会和其他几个党派改组成为国民党。

希望通过合法斗争,成为议会第一大党,并组阁,以实现民主共和的政治理想。

国民党的性质仍是资产阶级革命政党,以三民主义为纲领。

3. 中国国民党(1924年)1924年,孙中山在共产国际和中国共产党的帮助下,改组国民党,使之成为四个阶级(工人阶级、农民阶级、城市小资产阶级和民族资产阶级)的革命联盟。

孙中山重新阐发三民主义为新三民主义:“反对帝国主义侵略,中国境内各民族一律平等”,“民权为一般平民所有”,“平均地权,节制资本”。

新三民主义是国共两党合作的政治基础,推动了国民大革命的发展。