8、徐悲鸿画马解析

- 格式:ppt

- 大小:3.28 MB

- 文档页数:37

徐悲鸿画马技法(上篇)在马画领域,徐悲鸿以全新的思维理念,融西画因素于中国绘画技法之中,经长期实践终以大写意的形式呈现于世人面前——这就是悲鸿马。

悲鸿马与传统马相比更加昂扬、奔放、蓬勃,更具视觉冲击力,更具精神感召力,更加具有时代精神,它的出现在中国画马领域产生了重大而深远的影响,中国画马史上的里程碑。

1.传统马画的代表作品唐代已是马画非常成熟的时期,高手很多,如曹霸、韩干、张萱等。

这是中国马画正式形成的第一高峰。

清代任伯年的出现,改写了中国马画谨慎细腻的风格特点,其作品或细丝灵魂,或粗笔奔放,墨色浓淡相兼,干湿并用,虚笔若云卷云舒,舒畅婉转,实笔似逆水行舟,力从中来,造型千变万化,徐悲鸿先生非常青睐他。

↓↓↓2.悲鸿马的特点悲鸿马注重解剖:徐悲鸿早期画马有过大量速写素描写生稿,对马的结构了如指掌,通过研究马的解剖学,熟知马的骨骼,所以,悲鸿马不管哪个角度、哪种动态都生动自然。

马的颈部是由七块骨骼组成的,与头连接的第一块骨骼称为环椎,其与头连接的面呈平面状,可使头左右运动,颈椎骨可以上下运动,由此构成了头部的回环运动。

从下面的写生图中可以感受到悲鸿先生是如何通过解剖关系与实践来把握马体颈部运动规律的。

焦点透视的引入,彻底改变了传统绘画的散点透视,从而使马画更加科学,马体更加具有立体感,画面更具现实意识,也更加符合人们的审美需求。

悲鸿马注重立体效果用中国画的造型语言,来表达素描关系,是悲鸿马造型的主要特色,马体的任何部位皆按照素描的思路去刻画,形成了强烈的立体效果,这一点我们无论是从唐宋还是明清画家的马作中是寻找不到的。

↓↓↓下图为唐人《百马图》局部及清人《骄嘶图》,给人的感觉就是平面效果,与悲鸿马形成反差。

↓↓↓(1)自然马体依体态特征,马可以分为轻型马、重型马、小型马三大类型,悲鸿马显然是在轻型马的基础上加以变化的。

↓↓↓(2)悲鸿马与自然马颈部对比分析高长型是徐悲鸿马的变型特点。

注意观察悲鸿马的颈部高度。

徐悲鸿画的马在拍卖场上屡屡卖出高价,为何那么多人喜欢他的画图/《前进》《前进》是徐悲鸿先生的代表作,有西方画的透视感,它是西方人眼中的中国画。

中国画的马,从前都是平面的,从来没有这个动态的——就是迎面跑过来,这是徐悲鸿先生的独创。

中国古人画马都是侧面,从唐代韩干开始画马一直到清代的宫廷画师郎世宁画马,都没有徐悲鸿画的马这样感染人。

徐悲鸿把西方画的写实和中国画传统笔墨意趣结合起来了,所以才有中西合璧的画法,这是划时代的开先锋的,在中国近代美术这一块,徐悲鸿的作品,他的马是标志性符号,可以说徐悲鸿的马家喻户晓,无人不知。

徐悲鸿画马的特点,首先就是准确,他把马的骨骼肌肉、真实结构表现的飞非常准确。

第二个特点,徐悲鸿的作品非常有力。

它的两个前蹄伸出去这种力量,这是一般画家画不出来的,并且它的蹄子是夸张了的,变形了的,它和真马不一样,这是一种艺术马,不是完完全全写实的,他把一种精神画在里面,非常有力量,铁骨龙魂,神骏展龙蹄,风骨动九州,虎虎生风,咆哮而来。

图/8其中有一幅徐氏早年画的水墨奔马图,原作纵六十八公分,横一百一十公分(见附图)。

这匹马没有马鞍,没有缰绳,在宽广的原野上狂奔,从神态、气势看,是一匹骏马,神骏气昂,奋发感人。

画面简淡、高逸,用笔泼辣、凝重,穷紫酣畅,间参西法,均为徐悲鸿先生独到处。

这件作品不仅从外形显出奔马的神骏和壮美,更重要的是从内在的精神本质来表现了奔马的驯良、坚毅、敏捷等性格特征,奔马,令人神思飞越,生发出朝气勃勃、奋发向上的力量。

在徐悲鸿先生的笔下,一匹匹奔马奋踪扬蹄,在广袤的土地上飞奔,骏马英姿,神态各异。

有的腾空起飞,有的蹄下生烟。

有的回首顾盼,有的一往直前,都仿佛要破纸而出。

这一幅幅万马战犹酣的壮丽画卷,推动着中华民族的历史滚滚向前。

在“九一八”、“一二八”事变后,徐悲鸿先生在不少画中寄托着忧国忧民的思想感情。

当时他在画马题诗中有“哀鸣思战斗,回立向苍苍”,“秋风万里频回首,认识当年旧战场”等句。

徐悲鸿《奔马》赏析

徐悲鸿的中国画开现代中国画风⽓之先,尽管在形态上与⼈们习见的传统绘画有很⼤的差异,但却并不影响⼈们的接受,因为其表现⼿法是中国画的,仍符合⼈们的审美习惯。

马是徐悲鸿绘画的标志性题材,具有鲜明的个⼈风格,可以说⽆⼈不知。

徐悲鸿对马⾮常熟悉,其作品中的马千姿百态,古⼈未曾画过的⾓度和动态,在徐悲鸿笔下都有精彩的表现。

徐悲鸿有⾼超的造型能⼒,在笔墨上同样有着深厚的造诣,表现在他的画中,笔墨与造型结合得恰到好处,⽆论酣畅淋漓的挥写还是细部的勾勒,都那么熨帖。

徐悲鸿的奔马往往因时因事有感⽽作,激情寓于笔墨间,具有动⼈⼼魄的⼒量。

此图之奔马以⽔墨为之,奋蹄振鬣,⼀往直前,直欲破壁⽽出,境界颇近杜诗“所向⽆空阔,真堪托死⽣”之句。

值得⼀提的是,徐悲鸿书法受康有为影响,把碑写得⽣动活脱,或稚拙雄肆,或平淡冲和,实有出蓝之势,卓然成家,惜为画名所掩,⽽于画中题款或可略见⼀斑。

徐悲鸿八骏图赏析徐悲鸿以画马著称于世,泼墨写意或兼工带写,塑造了千姿百态、倜傥洒脱的马,或奔腾跳跃、或回首长嘶,或腾空而起、四蹄生烟······。

他画的马既有西方绘画中的造型,又有中国传统绘画中的写意,融中西绘画之长於一炉,笔墨酣畅,形神俱足。

它那刚劲矫健,剽悍的骏马,给人以自由和力量的象征,鼓舞人们积极向上。

马徐悲鸿早期素描稿他对马的肌肉、骨骼以及神情动态,作过长期的观察研究。

早在巴黎高等美术学校学习期间就常常去马场画速写,并精研马的解剖,积稿盈千。

这为他后来创作各种姿态的马,打下了坚实的基础。

徐悲鸿自已也说道:“我爱画动物,皆对实物下过极长时间的功夫,即以马论,速写稿不下千幅,并学过马的解剖,熟悉马之骨架肌肉组织,然后详审其动态及神情,方能有得。

”从而能够成马在胸,游刃有余地去补捉瞬间即逝的动态神情,得心应手地采用前人不敢涉猎的大角度透视,创作出来的崭新艺术形象。

由于徐悲鸿经常画马,他对马有一种偏爱。

和马在一起,听着马蹄得得,看着马迎风奔驰,他觉得是一种精神享受。

他的心仿佛在和马一同驰骋。

廖静文在《徐悲鸿一生》—书中回忆,—次在成都坐马车,马车夫是一位和善的老人,他爱马,马养的非常好。

他举起鞭子,那匹栗色的年老的牝马便扬起那好看的蹄子,欢快地向前奔驰了。

徐悲鸿喜欢这样待马的好人,徐悲鸿下马车,马车夫正忙着给马预备水和饲料。

“喀,这个给你。

”徐悲鸿先生忽然对马车夫说,一面从手提皮包里取出一幅折叠起来的奔马画。

这是他昨天晚上才画好。

马车夫迷惑地抬起他那满是皱纹的前额,眯细着眼睛呆望着徐悲鸿,仿佛没有听懂他的话。

徐悲鸿马“老大爷,”廖静文从旁解释说,“这是一张画,是送给你的。

”马车夫那双混浊的眼睛陡然亮起来,他双手接过画,连声说:“谢谢老爷,谢谢老爷。

徐悲鸿《奔马》赏析

徐悲鸿《奔马》是这位古老艺术家最著名的作品,是他绘画艺术的经典之作。

从这幅画中,我们可以看到徐悲鸿的高超技艺和独特的艺术风格。

这幅画的主题是三匹马的奔腾,给人一种震撼的印象。

画中的马的体型完美,线条流畅,画面中散发出一种激情的力量,尤其是那三匹奔腾的马,更是暴力而慑人,使整幅画充满生机和力量。

画面上还有一些农事和农具,它们起着修饰作用,更加彰显了农民艰苦奋斗的生活现实。

有一匹马带着重载而疲倦而行,清晰反映出苦难和勉励。

另外三匹奔马,则体现出昂扬向上和抗拒苦难的精神力量。

此外,徐悲鸿还在画面中采用了朴素但不失热闹的构图手法,充分体现新式的绘画艺术技巧。

他刻画的马的姿势、动作、表情,全都十分真实、深情弥漫,使得画面完整活泼自然、带有生命力。

而他用色更是灵动,把空气教照到了画面中,使得画面活跃有力。

《奔马》画中的艺术技巧,让我们可以清晰地看到徐悲鸿的绘画魅力。

他的画面富有感染力,可以让我们从中获取精神上的力量,这是徐悲鸿绘画艺术最大的魅力所在。

《奔马》是徐悲鸿绘画艺术的典范之作,它将他的创作理念的高度融入到画面中,使他的作品充满了力量和生动性,充分彰显了现代艺术的精髓。

它不仅是中国古老的艺术精神的完美结合,也是绘画艺术发展史上的一颗璀璨明珠。

徐悲鸿《八骏图》赏析徐悲鸿(1895-1953)现代画家、美术教育家。

江苏宜兴人。

少时刻苦学画,后留学法国。

曾携中国近代绘画作品赴法国、德国、比利时、意大利以及苏联展览,是新中国第一批到苏联列宾美院学习的画家。

抗日战争期间,屡以已作在国外展售,得款救济祖国难民;并参加民主运动。

长期从事美术教育工作,建国后任中央美术学院院长,中华全国美术工作者协会主席。

在绘画创作上,提倡尽精微,致广大;对中国画,主张古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,西方绘画可采入者融之。

擅长油画、中国画,尤精素描。

人物造型注重写实以传达神情。

曾创作《九方皋》、《愚公移山》等寓有进步思想的历史画。

所画花鸟、风景、走兽,简练明快,富有生气,尤以画马驰誉中外。

他一生致力于国画的改革,而体现他国画改革最高成就的就是他的国画《奔马》。

集国画的写意风格与西画的严谨结构于一身,画出的马不但有中国画的意境,也有西画的严谨结构关系。

融合中西技法,而自成面貌。

在中国现代绘画史上,徐悲鸿的马独步画坛,无人能与之相颉颃。

在他个人的艺术成就中,也以画马的成就最为卓著。

他非常注重写生,关于马的写生画稿不下千幅,学过马的解剖。

对马的骨骼、肌肉、组织了如指掌,同时,他还熟悉马的性格脾气,这为他后来创作各种姿态的马,打下了坚实的基础。

徐悲鸿自已也说道:“我爱画动物,皆对实物下过极长时间的功夫,即以马论,速写稿不下千幅,并学过马的解剖,熟悉马之骨架肌肉组织,然后详审其动态及神情,方能有得。

”从而能够成马在胸,游刃有余地去捕捉瞬间即逝的动态神情,得心应手地采用前人不敢涉猎的大角度透视,创作出来的崭新艺术形象。

《八骏图》是徐悲鸿最著名的作品之一,以周穆王八骏为题材,八匹马形态各异,飘逸灵动,在绘画技法上,是极为成功的中西融合的产物,他以中国的水墨为主要表现手段,又参用西方的透视法、解剖法等,逼真生动地描绘了马的飒爽英姿。

用笔刚健有力,用墨酣畅淋漓。

晕染全部按照马的形体结构而施加,墨色浓淡有致,既表现了马的形体,又不影响墨色的韵味。

徐悲鸿马的鉴赏300字

徐悲鸿是中国现代艺术史上的重要画家,而他的马画更是他的代表作之一。

徐悲鸿的马画以其独特的笔墨风格和精湛的技巧而著称,给人以强烈的视觉冲击力。

徐悲鸿的马画常常以铅笔素描为基础,再用墨笔细化,呈现出细腻而有力的线条。

他善于捕捉马的动态和力量感,将马的姿态和神态表现得栩栩如生。

他的马画不仅仅是形象的再现,更是对马的灵魂和气质的诠释。

他将马的威武、奔放和自由的特质完美地表现了出来。

除了线条的运用,徐悲鸿的马画还注重墨色的运用。

他善于运用墨的浓淡来表现马的肌理和光影效果。

他的马画常常以重墨的笔法来勾勒出马的轮廓和肌理,使其更加立体和有质感。

同时,他也擅长运用淡墨或水墨来表现马毛的柔软和丰盈。

这种运用墨的技巧使得他的马画更具有层次感和立体感。

徐悲鸿的马画还注重色彩的运用。

他常常使用红、黄、白等鲜明的色彩来点缀马的身体,使马画更加生动和饱满。

他的色彩运用既突出了马的力量感和活力,也表现了对生命的热爱和赞美。

他的马画给人以温暖和喜悦的感觉。

总的来说,徐悲鸿的马画以其独特的笔墨风格和精湛的技巧,展现了马的力量、美丽和自由。

他的马画不仅仅是对马的形象再现,更

是对生命力和精神追求的表达。

徐悲鸿的马画是中国艺术宝库中的珍品,也是世界艺术史上的瑰宝。

徐悲鸿的马赏析

徐悲鸿(1895-1953),原名徐立祥,浙江省宁波市人,是中国近代文化及新文艺运动的先驱者、理论家和实践者。

他是一位多才多艺的卓越人物,也是一位优秀的画家,尤其以“马”为题材的油画而著称。

徐悲鸿生前曾创作了大量的以“马”为题材的油画,这些作品把中国古典文学、绘画、雕塑等艺术气质融汇在一起,形成了独特的风格。

他的马画不仅具有巨大的审美价值,而且彰显出一种崇高的精神追求,这种精神是中国古代文学和绘画的精髓,也是徐悲鸿作品的内在意蕴。

徐悲鸿的马画绘画技法非常独特,他善于把马画中丰富的文学内涵和绘画表现力融合在一起,创造出一种极具感染力的艺术语言。

他的马画主要有三大特点:一是强调马的动态,他的马画中的马具有着生动的表情,能够表现出马的活力和激情;二是强调马的神态,他的马画中的马体现出一种坚定的信念和坚韧不拔的精神;三是强调马的气势,他的马画中的马体现出强大的气势和伟大的壮举。

徐悲鸿的“马”赏析既有着审美价值,也有着深刻的思想内涵,他将中国古代文学和绘画的精髓融入到马画中,使其具有了极具感染力的艺术语言,同时也蕴藏着一种崇高的精神追求。

正是这种精神追求的超越,使得徐悲

鸿的马画不仅具有审美价值,而且更具有深刻的哲学意义,令人叹为观止。

徐悲鸿《双马》赏析

2009秋拍:徐悲鸿《双马》赏析

徐悲鸿画马,无论是立马、奔马、饮马等,皆以一匹马居多,呈傲然天地之势;而此幅《双马》则别开生面,以两匹骏马为主角,一者背向,一者侧向,目光同视一方,除此以外,画面纯净到没有一根杂草。

徐悲鸿的大写意画马,前无古人,至今无来者。

他以带魏碑兼草隶的书法笔意,勾画马的躯干;再借大笔挥洒,写出马尾及鬃,最后用水墨晕染。

他笔下的马,只取动势,即使是立马,亦充盈着飞动之势。

马皆昂首天外,奋蹄如飞,意气风发,不可一世。

而马的鬃毛、尾巴、蹄,乃至肌肉,无一块肌肉不是动的,又无一条毛发不是静的。

徐悲鸿画马,不仅只为一般观赏,而大多是借以抒发郁结难言之悲愤和爱国忧世的心情。

1932年,上海“一?二八”事变爆发,徐悲鸿激于爱国热情,画一昂首屹立的马,命名为《独立》。

1935年,徐悲鸿画《奔马》一幅,在画上题写“此去天涯将焉托,伤心竞爽亦徒

然”句,忧国忧民之心溢于言表。

1939年岁始的此幅《双马》,虽看似有安静歇息之态,却没有半点悠闲之意,似乎可以随时扬蹄,奋勇前行。

这与徐悲鸿自身的状态极为契合,或许在岁初之日可作短暂歇息,但实际上却没有过多时间可以停留,1939年初,徐悲鸿从香港奔赴新加坡举行赈灾画展。

在抗战爆发后的日子里,徐悲鸿积极创作,奔走筹款,举行赈灾抗战画展,成为一名活跃在文化界的战斗者。

徐悲鸿《奔马》赏析

徐悲鸿《奔马》赏析

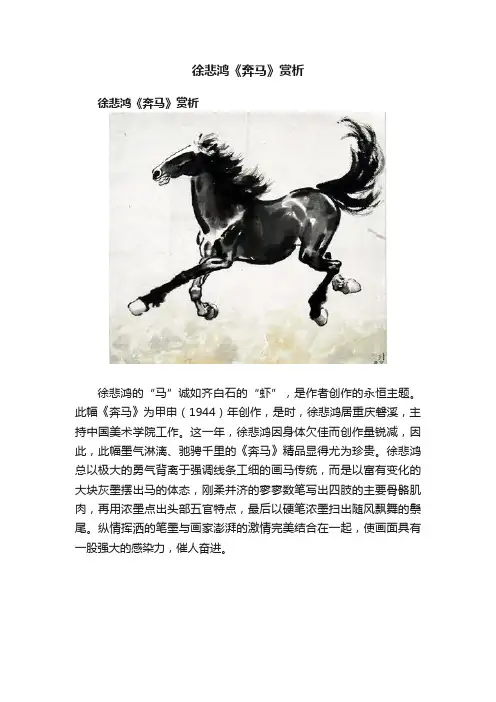

徐悲鸿的“马”诚如齐白石的“虾”,是作者创作的永恒主题。

此幅《奔马》为甲申(1944)年创作,是时,徐悲鸿居重庆磐溪,主持中国美术学院工作。

这一年,徐悲鸿因身体欠佳而创作量锐减,因此,此幅墨气淋漓、驰骋千里的《奔马》精品显得尤为珍贵。

徐悲鸿总以极大的勇气背离于强调线条工细的画马传统,而是以富有变化的大块灰墨摆出马的体态,刚柔并济的寥寥数笔写出四肢的主要骨骼肌肉,再用浓墨点出头部五官特点,最后以硬笔浓墨扫出随风飘舞的鬃尾。

纵情挥洒的笔墨与画家澎湃的激情完美结合在一起,使画面具有一股强大的感染力,催人奋进。

徐悲鸿奔马赏析咱今天就来说说徐悲鸿的奔马图。

我第一次看到徐悲鸿的奔马图的时候,就感觉那些马像是要从画里跑出来似的。

你看那马的身子,就像拉满了的弓一样,充满了力量。

腿呢,就像四根有力的柱子,感觉能一下子把地给蹬出个大坑来。

尾巴就像随风飘动的旗帜,好像在给马指引着奔跑的方向。

我觉得徐悲鸿画的马好像都有自己的脾气呢。

有的马看起来很温顺,就像那种乖乖听话的小宠物马,眼睛里透着一种温和的光。

可是有的马呢,那眼神就像要跟谁决斗似的,特别凶,好像在说:“谁要是挡我的路,我就把他撞飞!”这马画得可真是绝了。

我就想啊,徐悲鸿他怎么就能把马画得这么像呢?也许他天天就盯着马看,马跑的时候他看,马吃草的时候他看,马睡觉的时候他也看。

就像我写作文观察小动物一样,我观察个小蚂蚁都得看半天呢,那徐悲鸿看马肯定是看了超级久的。

我记得我以前去乡下爷爷家,看到过一匹马。

那匹马可高大了,我站在它旁边就像个小不点。

我当时就想,这马要是跑起来肯定特别快。

可是我看到的那匹马跟徐悲鸿画的马比起来,感觉还是差了那么一点精气神。

徐悲鸿画的马那简直就是马中的超级英雄。

有人可能会说,不就是画匹马嘛,有啥了不起的?我就不这么觉得。

你看那马的鬃毛,画得一根一根的,就像真的马鬃毛在风中飞舞一样。

这得多细心才能画出来啊。

而且每匹马的姿势都不一样,有的马是在狂奔,四蹄腾空,感觉都快飞起来了;有的马是在小跑,看起来很悠闲,但是又能感觉到它随时能加速。

我有时候就想,要是我能骑上徐悲鸿画的马该多好啊。

我骑在那匹马背上,在大草原上狂奔,风在我耳边呼呼地吹,那得多带劲啊。

可是这也只能是想想,毕竟那是画里的马。

不过我觉得徐悲鸿画的马就像是有灵魂一样,它不仅仅是一幅画,更像是一个有生命的东西。

我还听说徐悲鸿画马的时候特别用心。

他可能画一笔就得琢磨半天,就像我们做数学题一样,得反复思考。

他是不是还会跟马说话呢?也许他会跟马说:“马啊马,你跑的时候是什么感觉呢?你抬腿的时候是先抬哪条腿呢?”我这么想可能有点傻,但是我觉得只有这样才能把马画得这么逼真。

徐悲鸿八骏图赏析徐悲鸿以画马著称于世,泼墨写意或兼工带写,塑造了千姿百态、倜傥洒脱的马,或奔腾跳跃、或回首长嘶,或腾空而起、四蹄生烟······。

他画的马既有西方绘画中的造型,又有中国传统绘画中的写意,融中西绘画之长於一炉,笔墨酣畅,形神俱足。

它那刚劲矫健,剽悍的骏马,给人以自由和力量的象征,鼓舞人们积极向上。

马徐悲鸿早期素描稿他对马的肌肉、骨骼以及神情动态,作过长期的观察研究。

早在巴黎高等美术学校学习期间就常常去马场画速写,并精研马的解剖,积稿盈千。

这为他后来创作各种姿态的马,打下了坚实的基础。

徐悲鸿自已也说道:“我爱画动物,皆对实物下过极长时间的功夫,即以马论,速写稿不下千幅,并学过马的解剖,熟悉马之骨架肌肉组织,然后详审其动态及神情,方能有得。

”从而能够成马在胸,游刃有余地去补捉瞬间即逝的动态神情,得心应手地采用前人不敢涉猎的大角度透视,创作出来的崭新艺术形象。

由于徐悲鸿经常画马,他对马有一种偏爱。

和马在一起,听着马蹄得得,看着马迎风奔驰,他觉得是一种精神享受。

他的心仿佛在和马一同驰骋。

廖静文在《徐悲鸿一生》—书中回忆,—次在成都坐马车,马车夫是一位和善的老人,他爱马,马养的非常好。

他举起鞭子,那匹栗色的年老的牝马便扬起那好看的蹄子,欢快地向前奔驰了。

徐悲鸿喜欢这样待马的好人,徐悲鸿下马车,马车夫正忙着给马预备水和饲料。

“喀,这个给你。

”徐悲鸿先生忽然对马车夫说,一面从手提皮包里取出一幅折叠起来的奔马画。

这是他昨天晚上才画好。

马车夫迷惑地抬起他那满是皱纹的前额,眯细着眼睛呆望着徐悲鸿,仿佛没有听懂他的话。

徐悲鸿马“老大爷,”廖静文从旁解释说,“这是一张画,是送给你的。

”马车夫那双混浊的眼睛陡然亮起来,他双手接过画,连声说:“谢谢老爷,谢谢老爷。

”马车夫眼角潮湿了,挂起了一滴泪珠,“我碰到好人了,今天一早,我看见一只喜鹊飞到我的窗子上,我就想,兴许有啥子喜事要来,可是,我这个穷老头儿还能有啥子喜事呢?现在,真灵验啦”他又唠叨开了,同时用右手扯起左臂的袖口,擦去那滴已流到面颊上的泪水。

2008.11(中旬刊)纵观古今中国画的发展史,在画马这一方面颇有成就的实数不少,像古时的韩干,他笔下的马栩栩如生,奔放不羁,在当时影响极大。

到了现代,特别是20世纪,在画马方面最有代表性的艺术家当属徐悲鸿先生,不管是泼墨写意还是兼工带写,塑造出了千姿百态、倜傥洒脱的马,或奔腾跳跃,或回首长嘶,或腾空跃起。

他画的马既有西方绘画中的造型,又有中国传统绘画中的写意,把中西绘画巧妙的融在一起,笔墨酣畅淋漓、形神俱备,他那刚健敏捷、强壮彪悍的骏马给人以自由和力量的象征,进而鼓舞人们积极向上。

徐悲鸿先生为中国的艺术事业做出了巨大的贡献,先生学贯中西,在深入研究中国传统民族国画的基础上主张中国画应该保留自己的传统,也要促进中西绘画的结合。

受岭南画派创始人高剑父、高奇峰和近代思想家康有为的启示而渐渐进入到中国画坛的一代绘画名家徐悲鸿先生,巧妙地将西方的写实技法和中国的传统技巧相结合,表达自己的爱国思想和国家在患难危急时刻有志气的中国人民的忧国忧民的捍卫国家的激情,把现代的有价值的艺术思想引入到走兽类绘画的创作中,使中国画有了更深刻的意义,直接提高了中国画的技法和画家描绘自然界的能力,大大地增强了中国画丰富的内涵和表现力,加深了中国画的艺术感染力和艺术魅力。

众所周知,徐悲鸿以画马著称于世,以至于提起徐悲鸿时人们不禁要提起他画的骏马。

由于他经常画马,因此对马有了一种偏爱。

听着马蹄声,看着马迎风奔驰他觉得是一种精神享受,他的马无不让人觉得他好像在和马一样在奔驰,所有这些都真实反映了他自己的个性。

因为马在中国人的心目中始终是人才的象征,民族振奋的象征。

执著于现实创作的徐悲鸿正是有感而发,尽抒胸臆。

他画马不是单纯地画马,而是在马的身上寄托他自己的心情和意志,表达了他自己对生活、社会、祖国以至整个世界的思想和领悟及观点。

如《奔马》这幅作品中,徐悲鸿先生运用酣畅奔放的墨色勾勒马的头、颈、胸、腿等转折部位,并以干笔扫出鬃尾,自然而然的显现出了干湿浓淡变化,马腿的直线细劲有力,腹部及臀部还有鬃毛的弧度很有弹性,具有很强的动感变化,而从整体上看,画面前大后小,透视感较强,前伸的双腿和马头有很强的冲击力,给人一种骏马要冲出画面的感觉,用笔洗练洒脱,使人震撼。

赏析徐悲鸿《奔马图》系院:初等教育学院级教育技术班班级:10 姓名:邱楠20101121107学号:1目录作者简介 (3)《奔马图》创作背景 (4)《奔马图》艺术特点赏析 (5)《奔马图》绘画特点 (6)7················《奔马图》对的个人感想········2作者简介:徐悲鸿1895年7月19日-1953年9月26日,汉族,生于中国江苏宜兴屺亭桥,原名寿康,年长后改名为“悲鸿”。

父亲徐达章是私塾先生,能诗文,善书法,自习绘画,常应乡人之邀作画,谋取薄利以补家用。

母亲鲁氏是位淳朴的劳动妇女。

他是中国现代美术事业的奠基者,杰出的画家和美术教育家。

自幼随父亲徐达章学习诗文书画。

1912年17岁时便在宜兴女子初级师范等学校任图画教员。

1916年入上海复旦大学法文系半工半读,并自修素描。

先后留日、法,游历西欧诸国,观摩研究西方美术。

1927年回国,先后任上海南国艺术学院美术系主任、中央大学艺术系教授、北京大学艺术学院院长。

1933年起,先后在法国、比利时、意大利、英国、德国、苏联举办中国美术展览和个人画展。

徐悲鸿与吴作人、艾中信、董希文等筹备建立“一二七艺术学会”,以迎接北平和平解放这一历史时刻。

《奔马图》即为画赠当时北平新华总社记者、后来中国著名的史学家、中国的美国史研究第一人邓蜀生先生的”。

据介绍,《奔马图》的落款处,还题写有“蜀生先生惠存”的字样。

徐悲鸿坚持现实主义艺术道路,创作了《田横五百士》、《九方皋》、《巴人汲水》、《愚公移山》等一系列对现代中国画、油画的发展有着巨大影响的优秀作品,在中国美术史上起到了承前启后的重大作用。

徐悲鸿在绘画创作上,提倡“尽精微,致广大”;他对中国画,主张“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方绘画之可采者融之”。

杜甫研究学刊二○一二年第四期 总第114期徐悲鸿《骏马图》赏析程幼兰〔摘 要〕 绘画大师徐悲鸿根椐杜甫《秦州杂诗》之五诗意创作的绘画作品《骏马图》,画中的马雄骏矫健,表现了诗圣杜甫流落秦州的心情,也寄予画家的个性、理想,同时隐喻中华民族蓄势待发、不屈不挠的精神。

〔关键词〕 杜甫诗意画 《秦州杂诗》 徐悲鸿 民族精神作者:程幼兰,成都杜甫草堂博物馆,610072。

成都杜甫草堂博物馆一直致力于搜集以杜诗为题材的书画作品,馆藏数量现已达数千件。

其中,杜诗书法作品既有明、清及近现代大家的佳作,又有老一辈无产阶级革命家的墨宝;杜甫诗意画则以张大千、傅抱石、徐悲鸿、齐白石、潘天寿、刘海粟、于非闇、吴湖帆、李苦禅、吴作人、范曾、黄永玉等现代著名画家的作品为主。

纵观全部藏品,可谓名作荟萃,异彩纷呈,美不胜收。

其中,徐悲鸿的《骏马图》(见《杜甫草堂珍藏书画集》第25页)十分有特色。

徐悲鸿(1895年7月19日—1953年9月26日),江苏宜兴人,中国现代美术事业的奠基者,杰出的画家和美术教育家。

自幼随其父徐达章学习诗文书画。

1912年17岁时便在宜兴女子初级师范等学校任图画教员。

1916年,进入上海复旦大学法文系学习,半工半读,并自修素描。

曾留学日、法,游历西欧诸国,观摹研究西方美术。

1927年回国,先后任上海南国艺术学院美术系主任、中央大学艺术系教授、北京大学艺术学院院长。

油画《田横五百士》、《徯我后》、《箫声》、《睡》,中国画《九方皋》、《愚公移山》、《奔马图》、《牛》、《梅花》、《春之歌》、《落花人独立》是其代表作品。

他以马为题材的作品,尤为后人称道。

杜甫是我国文学史上的一代诗宗,他不仅在诗歌创作上承前启后,继往开来;被公认为“集大成者”,而且也是一位深谙传统书画创作个中三昧的鉴赏家和评论家。

他创作了很多题画诗,将原作的神韵与精髓表现得淋漓尽致。

同时,他的大量诗作,又以其内容的丰富广博、气势的跌宕激越、风格的顿挫沉郁以及形象的生动和意境的深远,成为后代书画家的创作题材和灵感源泉,他们创作出了大量再现原6. All Rights Reserved.诗风采、又具鲜明艺术个性的杜诗书法和杜甫诗意画。