反向并购会计处理

- 格式:doc

- 大小:34.00 KB

- 文档页数:4

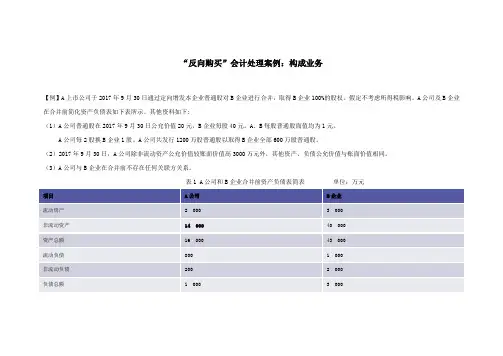

“反向购买”会计处理案例:构成业务【例】A上市公司于2017年9月30日通过定向增发本企业普通股对B企业进行合并,取得B企业100%的股权。

假定不考虑所得税影响。

A公司及B企业在合并前简化资产负债表如下表所示。

其他资料如下:(1)A公司普通股在2017年9月30日公允价值20元,B企业每股40元。

A、B每股普通股面值均为1元。

A公司每2股换B企业1股。

A公司共发行1200万股普通股以取得B企业全部600万股普通股。

(2)2017年9月30日,A公司除非流动资产公允价值较账面价值高3000万元外,其他资产、负债公允价值与账面价值相同。

(3)A公司与B企业在合并前不存在任何关联方关系。

表1 A公司和B企业合并前资产负债表简表单位:万元A公司、B企业及股东发行前后股权关系的变化见图7-1。

第一步:确定合并成本(B企业角度)1、增发后B企业原股东乙持有A公司股权比例 1200/(1000+1200)=54.55%2、假定B企业发行本企业普通股在合并后主体享有同样的股权比例即54.55%则B企业应发行普通股股数=600/54.55%-600=500(万股)企业合并成本=模拟发行数量*公允价值=500*40=20000(万元)第二步:(B企业)企业合并成本在(A公司)可辨认资产、负债的分配企业合并成本 20 000A公司可辨认资产、负债流动资产 2 000非流动资产 17 000(公允价值)流动负债(800)非流动负债(200)商誉 2 000(倒挤)第三步:A公司、B企业单体报表的会计处理A公司单体报表:发行普通股1200万股:借:长期股权投资-B企业 24 000(1200*20)贷:股本 1 200资本公积-股本溢价 22 800 (分录1)A公司非流动资产公允价值高于账面价值3000万单体报表不需要会计处理。

B企业单体报表:借:实收资本-乙 600贷:实收资本-A公司 600 (分录2)股东乙方:原采用成本法核算(对B),现对B不再拥有股权;对A达到控制则采用成本法核算。

反向收购中的会计处理探讨【摘要】本文探讨了反向收购中的会计处理问题。

首先介绍了反向收购的概念与特点,然后详细讨论了反向收购中的会计处理原则、资产评估、股权转让、股份支付和商誉处理。

结论部分指出,在进行反向收购会计处理时应遵循相关规定,该过程对公司财务状况有重要影响,需要谨慎对待。

通过本文的分析,读者能更好地了解反向收购中的会计处理流程和要点,有助于公司进行相关交易时做出正确的财务决策。

【关键词】反向收购、会计处理、概念、特点、原则、资产评估、账面价值确认、股权转让、股份支付、商誉处理、规定、财务状况、影响、谨慎、公司。

1. 引言1.1 反向收购中的会计处理概述在反向收购中,会计处理是一个非常重要的环节。

反向收购是指一家上市公司被一家非上市公司以股份方式收购,从而实现非上市公司借壳上市的过程。

在这一过程中,会计处理涉及到资产评估、账面价值确认、股权转让、股份支付、商誉处理等一系列问题。

正确的会计处理能够保证交易的合规性,有效防范风险,保障投资者的利益。

在进行反向收购过程中,公司需要遵循相关会计处理原则,确保资产评估的准确性和公允性。

对于股权转让和股份支付,公司需要按照法律法规和会计准则进行规范处理,确保交易的合法性和透明度。

在商誉处理方面,公司也需要谨慎对待,避免出现商誉减值的风险。

反向收购中的会计处理应当严格遵守相关规定,以保障公司和投资者的利益。

正确认识和处理各项会计问题,将对公司财务状况产生直接影响,因此在进行反向收购交易时,需要谨慎对待会计处理环节。

2. 正文2.1 反向收购的概念与特点反向收购具有以下几个特点:反向收购是一种快速实现企业上市的方式,相比传统的IPO(首次公开发行)流程,时间更为迅速,可以帮助公司迅速进入资本市场。

反向收购能够帮助公司避免传统IPO过程中的一些制约和限制,如募资金额受限、上市标准较高等问题。

反向收购能够为公司带来更多的并购机会和资源整合的可能性,有助于公司业务的快速扩张和规模化发展。

反向收购的会计处理有关问题研究摘要:现阶段,我国正处于经济发展的高潮时期,企业并购重组现象越加激烈,给予我国企业并购重组会计带来了严峻的挑战,再加上,目前,我国业界对并购重组会计处理的专门研究较少,以至于现行的企业并购重组会计处理方式与方法不能够满足现行资本并购重组企业的发展需求,尤其是对于反向收购更为显著,为此,本文将针对于反向收购的会计处理做出具体的分析与探讨,通过借鉴西方发达国家先进的反向收购会计处理方式与方法,确保我国并购重组后的企业得以顺利高效开展各项活动。

关键词:反向收购会计处理并购重组合并财务报表编制改革开放政策实施以来,我国社会经济得到了突飞猛进的发展,我国大部分企业开始试图走资本主义之路。

基于我国资本市场的融资和监管主要依赖于以会计利润为基础的财务评价和监控体系,因此,对于我国资本市场下的企业而言,切实有效的会计处理方式是资本企业实现可持续发展中不可或缺的一部分。

一、企业反向收购及其原则反向收购,是一种新型的企业并购重组交易形式。

2004年3月,国际会计准则理事会针对于反向收购给予了一个新的定义,即当购买企业成为被购买企业,其企业的所有权均移交给予购买企业,其企业完全丧失了所有权,成为购买企业的子公司,此次,并未给予反向收购明确的认识,其实施过程中还存在诸多的披露;之后的几年内,在我国相关学者与专家的共同努力之下,在2006年,我国在企业会计准则的基础之上,进一步对反向收购进行明确解释,且现行企业反向收购的方式已实现多元化,即换股合并、资产注入、收购上市公司控股股东股权后定向增发收购资产等;在2008年底,我国财政部对《企业会计准则讲解》做出了不断的完善与修订,并对反向收购做出了重新定位:伴随着收购企业的不断壮大,其企业可以发行权益性股票与权益性证券,在非同一控制下的企业合并,发行权益性证券的一方因其生产经营决策在合并后被参与合并的另一方所控制,这种形式的企业合并称之为“反向购买”。

反向并购中外会计准则比较反向并购是指一个国内公司通过收购一家外国公司,从而实现国际市场的扩张。

由于并购涉及到涉外交易,涉及双方的会计准则对比是非常重要的。

中外会计准则的差异主要体现在以下几个方面:1.资产计价方法:中国采用的是历史成本计价方法,即资产和负债按照其取得成本确定。

而国际会计准则则允许资产以公允价值进行计价,即市场价格。

这意味着,在反向并购中,如果中国公司收购外国公司,需要将外国公司的资产按照公允价值进行重新计价。

2.公允价值变动计入利润表:根据国际会计准则,资产和负债的公允价值变动直接计入利润表。

而中国会计准则则将公允价值变动计入公允价值变动准备,但不计入利润表。

在反向并购中,中国公司需要根据国际会计准则的要求,将公允价值变动计入利润表。

3.企业合并会计方法:中国会计准则主要采用购并法进行核算,即统一计入买方企业的资产负债表。

而国际会计准则则允许采用权益法进行核算,即将被购企业的净资产计入买方企业的权益。

在反向并购中,中国公司需要按照国际会计准则的要求,采用权益法进行核算。

4.盈余公积的使用:中国会计准则允许企业将盈余公积用于弥补亏损,抵消违法行为造成的损失,或进行资本公积转增股本。

而国际会计准则要求企业将盈余公积保留在企业内部,并不能随意使用。

在反向并购中,中国公司需要按照国际会计准则的要求,合理使用盈余公积。

5.现金流量表的格式:中国会计准则要求企业按照经营、投资和筹资活动的现金流量分别列示,而国际会计准则则要求企业按照经营、投资和筹资活动的净现金流量分别列示。

在反向并购中,中国公司需要按照国际会计准则的要求,调整现金流量表的格式。

综上所述,中外会计准则在反向并购中存在较大的差异。

中国公司在进行反向并购时,需要熟悉和理解国际会计准则的规定,并对财务数据进行适当调整,以符合国际会计准则的要求。

同时,中国公司还需要与外国公司充分沟通,确保双方对会计准则的理解和应用保持一致,以减少会计准则差异带来的风险和不确定性。

反向并购的会计处理与商誉确定作者:汪岳瑜来源:《时代经贸》2012年第11期【摘要】自2007年中国资本市场出现第一例反向并购以来,反向并购案例在上市公司合并案例中越来越多。

而伴随着如火如荼的企业反向并购,有关反向并购的会计处理问题也备受关注。

本文从企业会计准则及其相关解释性文件出发,整理有关反向并购会计处理和商誉确定的基本原则,并通过案例来详细论述我国资本市场中反向并购会计处理和商誉确定的要求;最后,说明我国资本市场上反向并购会计存在的问题及其原因,并提出完善我国反向并购会计的意见和建议。

【关键词】反向并购;商誉;国际趋同1.引言2007年6月8日,上海市都市农商社股份有限公司(600837)换股吸收合并海通证券股份有限公司正式得到了中国证券监督管理委员会的批准,这是我国证券市场首例证券公司反向收购借壳上市的案例。

同样是证券行业,北京化二股份有限公司(000728)吸收合并国元证券股份有限公司,国金证券、广发证券等大批券商通过借壳上市跻身资本市场,而以房地产企业为代表的众多企业也掀起了借壳登陆资本市场的浪潮。

资本市场中的其他行业反向购买也层出不穷:*ST金果(000722)反向收购中加矿业有限公司,*ST张铜(600741)向江苏沙钢集团定向发行股份实现反向购买,浙江省商业集团有限公司通过反向收购*ST亚华(000918),*ST 雅砻(600773)反向收购上海北方城市发展投资有限公司,蓝星清洗(000598)反向收购成都市兴蓉投资有限公司等等。

可以说,反向并购已经成为近年来资本市场的热门话题之一。

伴随着如火如荼的企业反向并购,有关反向并购的会计处理问题也备受关注。

2008年底,财政部出台了《财政部关于做好执行企业会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号),首次对反向并购的会计处理作出原则性规定,并在《企业会计准则讲解(2008)》和《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]l7号)中对反向并购的会计处理予以进一步补充和完善。

现代营销上旬刊近年来,我国企业在实际操作中,通过反向收购方式间接上市的公司数量呈现出稳步增长的趋势。

目前所反映的企业合并财务信息不具有可比性,信息失真,这是因为我们的财务制度存在一些问题。

这类问题不但对投资者不利,同时对我国企业在资本市场的发展和并购活动的发展都是不利的。

我国现行的反向收购在实际操作中的会计处理存在一定的分歧,如怎样规范会计业务流程,提高合并会计信息的可比性,改进会计资料基础的权威性和可靠性,并在合并中如何处理商誉等。

因此,反向收购并购的会计处理就成为一个迫切需要解决的问题。

一、反向购买相关概念概述(一)反向购买的定义非同一控制下的企业合并,通过发行股票来换取股票,一般情况下,股票的发行方是购买方。

但是在一些公司的兼并中,如果一方在合并后,由于其生产和运营决定而被其他公司控制,则发行股票的一方尽管是合法的母公司,但其为会计上的被购买方,这样的企业合并常常被称为“反向购买”,在我国企业并购中,其主要特点是,收购人利用其拥有的高质量的资产或股份,拥有更高的利润和独立性,认购上市公司的股票,并获得控股权。

用反向采购,一方面,并购人取得了控股股东的控制权;另一方面,并购方将优质资产或股权注入上市公司,因此,让“借壳上市”的优质资产或股票得以达成,并且,可以借助我国证券市场的上市公司的便利,为以上公司未来的健康快速发展募集资金。

同时,由于流动性和价值反映的差异,如果收购人向上市公司注入优质资产或股份,上市公司的股价将会大幅度上涨,由此,其所认购的公司股份将会大幅升值。

所以,现在的“借壳上市”,它们都是反向采购。

(二)反向购买的特点对国内外成功公司反向采购的发展过程进行了分析,发现其有许多特征。

首先,在某一特定的行业内持续经营,大部分公司采用反向收购的方式进行资产剥离,以达到行业的集中,很多公司采取了这种发展策略稳定地发展。

其次,参与并购的企业家不但拥有丰富的经营管理经验,还拥有强大的资金运作能力。

新会计准则解读:反向并购企业合并准则已经发布,其中对一个难题——识别合并方的标准是取得控制权的企业为合并方,使得对价的支付方和取得控制权的一方可能出现分离,这就出现了反向购并现象。

关于反向购并的处理是复杂的,2月1日,资本市场在一起借壳上市公告,继海通证券之后的又一例可能的反向并购,而且由于其涉及的交易方、支付方式比较复杂,更难以辨认。

昨天粗粗的看了一下公司的公告和处理,希望和大家共同讨论一下,由于时间仓促,错误或者不足的地方,请大家多多包涵!海星科技600185——聪明糊涂帐?很早就开始关注格力地产借壳海星科技的案例,因为这又将会是一个反向并购的案例,很想知道公司如何处理?2月1日终于看到海星科技公告。

整个借壳过程可以分解为三个交易:第一步,上市公司将经评估的账面全部资产47,994.87万元作价48,500万元置出上市公司,由格力电器或者其指定的第三人接收;第二步,上市公司将向格力集团以6.71的价格定向增发24,000万股计161,040万元;第三步,珠海格力集团将其下的格力地产、格力置盛地产以及两块准备卖给格力地产的地一块作价242,397.2万元注入上市公司,实现格力集团旗下地产业务的上市梦。

上述价款的差额11,400万元作为上市公司的负债,3年免息偿付。

从公司的公告中备考报表分析,公司关于这些交易的处理基本上也是按照上述思路进行的:1.先确认资产出售行为,并将有关处置收入计入了营业外收入,这样海星科技变成了一个空壳。

2.确认企业合并,认为是海星科技向格力集团购买资产,并假定置入资产在3年1期内一直存在并保持其架构。

3.从公司的资产负债表及损益表看,公司确认的交易为资产负债维格力集团投入的资产负债,损益为格力集团投入的损益外加上述1的资产处置损益,从所有者权益结构看,为海星科技的完成增发后的所有者权益。

公司实际的处理参照了反向并购的方法,首先,公司对格力集团投入的资产以成本法计量,这等于公司否定了是由海星科技合并格力地产,否则的话,格力地产作为被合并方,需要公允价值计量;公司整个报表的思路,基本上也是以格力地产为存续主体进行编制。

反向购买会计准则一、反向购买的会计处理原则反向购买是一种特殊的合并方式,指的是非同一控制下的企业合并,通过发行权益性证券的方式购买另一个企业的股权。

这种合并方式的特点是购买方在合并后获得了被购买方的控制权,但被购买方的名称和独立法人地位不变。

对于反向购买的会计处理,主要遵循以下原则:1.在反向购买中,被购买方应该按照购买方的要求进行会计处理,以反映反向购买的过程和结果。

具体来说,被购买方应该以公允价值为基础,记录所取得的资产、负债和权益,并将合并成本与取得的可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉或负商誉。

2.合并财务报表的编制应该反映反向购买的过程和结果。

在合并财务报表中,被购买方的资产、负债和权益应该按照购买方的账面价值进行列示,但被购买方的可辨认净资产的公允价值应该反映在合并资产负债表中。

同时,合并成本与取得的可辨认净资产公允价值的差额应该作为商誉或负商誉列示在合并资产负债表中。

3.反向购买后,被购买方应该按照购买方的会计政策进行日常会计处理。

在编制合并财务报表时,应该将被购买方的财务报表进行调整,以反映反向购买的过程和结果。

二、反向购买后合并财务报表编制在反向购买后,编制合并财务报表是必要的。

合并财务报表的编制应该遵循以下步骤:1.确定合并范围:合并范围应该包括被购买方和购买方的财务报表。

在反向购买中,被购买方的财务报表应该纳入合并范围。

2.编制合并工作底稿:合并工作底稿是将被购买方和购买方的财务报表进行抵消和调整的依据。

在工作底稿中,应该将被购买方和购买方的报表数据进行重述和调整,以反映反向购买的过程和结果。

3.编制调整分录和抵消分录:在合并工作底稿的基础上,应该编制调整分录和抵消分录,以反映反向购买的实质。

调整分录主要是将被购买方的财务报表调整为以购买方的会计政策为基础,抵消分录主要是将被购买方和购买方的报表数据进行抵消,以反映反向购买的实质。

4.编制合并财务报表:根据合并工作底稿、调整分录和抵消分录,编制合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表等合并财务报表。

反向并购的会计核算作者:王颖来源:《中国乡镇企业会计》 2011年第3期一、反向并购的定义反向并购又称买壳上市,非上市公司通过购买壳公司(上市公司)的股份达到控制目的,再进行资产置换,即由该公司反向购买非上市公司的优质资产和业务,使之成为上市公司的子公司。

相比IPO,反向并购有上市操作时间短、上市成功率高、上市费用低等优点。

二、反向并购的会计核算及举例关于反向并购的会计处理,除了进行单个报表遵从《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定进行正常的投资业务账务处理外,还涉及合并成本的重新计算、合并财务报表的编制等。

根据国际会计准则,合并财务报表以法律上的子公司(即会计上的并购方)进行编制。

我国新企业会计准则通过权益互换实现的企业合并,通常情况下,发行权益性证券的一方为购买方,但如果有证据证明发行一方其生产经营决策在合并后被另一方控制的,则认定为被购买方,另一方为购买方。

后者就是反向并购的一种情形,其会计处理方法参照《企业会计准则第20号——企业合并》。

根据由于被购买方(上市公司)的情况不同,其会计处理方法也不同,这需要判断上市公司保留的资产或负债是否构成业务。

若保留不构成业务的资产或负债或未保留任何资产也就是所谓的“空壳公司”,合并后其资产、负债、经营资质及许可等由续存公司继承。

编制合并报表时,企业合并成本与上市公司可辨认净资产公允价值的差额按照权益性业务原则处理,计入到资本公积;若构成业务,则认定为非同一控制下的企业合并,企业合并成本与上市公司可辨认净资产公允价值的差额应按照购买法的确认标准,计入到商誉或当期损益。

由此可以看出,对被购买方是否构成业务的判断尤为重要。

在《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》中对“业务”是这样定义的:“业务是指企业内部某些生产活动或资产负债的组合,该组合具有投入、加工处理过程和产出能力,能够独立计算其成本费用或产生的收入等,目的在于为投资者提供股利、更低的成本或其他经济利益形式的回报。

反向并购相关会计处理问题分析

张伟

【期刊名称】《纳税》

【年(卷),期】2017(000)028

【摘要】根据相关规定,在反向并购中,当被购买方持有现金和金融资产外无其他非货币性资产,为不构成业务,不计算商誉或合并收益,而在实务中应当根据所持有金融资产类型的不同进行实质性判断,不能一概而论。

对于构成业务的反向收购中,不能简单地以理论合并成本高于被购买方可辨认净资产公允价值计算商誉,应当结合企业合并实质,以实际合并成本高于可辨认净资产公允价值的差额确认商誉,而其他部分应作调整权益。

本文对上述两种情况进行详细分析。

【总页数】1页(P67-67)

【作者】张伟

【作者单位】[1]中国证券监督管理委员会山东监管局,山东济南250001

【正文语种】中文

【中图分类】F837.125

【相关文献】

1.对反向并购会计处理的分析与思考 [J], 王雪

2.反向购买会计处理相关问题分析 [J], 卞云青

3.反向并购会计处理问题探讨 [J], 路晓莹

4.反向并购的会计处理与商誉确定 [J], 汪岳瑜

5.反向并购会计处理——以A公司与S公司合并案为例 [J], 马明勇;陈奕霖;杨明

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

反向并购的会计核算王颖一、反向并购的定义反向并购又称买壳上市,非上市公司通过购买壳公司(上市公司)的股份达到控制目的,再进行资产置换,即由该公司反向购买非上市公司的优质资产和业务,使之成为上市公司的子公司。

相比IP O ,反向并购有上市操作时间短、上市成功率高、上市费用低等优点。

二、反向并购的会计核算及举例关于反向并购的会计处理,除了进行单个报表遵从《企业会计准则第2号———长期股权投资》的相关规定进行正常的投资业务账务处理外,还涉及合并成本的重新计算、合并财务报表的编制等。

根据国际会计准则,合并财务报表以法律上的子公司(即会计上的并购方)进行编制。

我国新企业会计准则通过权益互换实现的企业合并,通常情况下,发行权益性证券的一方为购买方,但如果有证据证明发行一方其生产经营决策在合并后被另一方控制的,则认定为被购买方,另一方为购买方。

后者就是反向并购的一种情形,其会计处理方法参照《企业会计准则第20号———企业合并》。

根据由于被购买方(上市公司)的情况不同,其会计处理方法也不同,这需要判断上市公司保留的资产或负债是否构成业务。

若保留不构成业务的资产或负债或未保留任何资产也就是所谓的“空壳公司”,合并后其资产、负债、经营资质及许可等由续存公司继承。

编制合并报表时,企业合并成本与上市公司可辨认净资产公允价值的差额按照权益性业务原则处理,计入到资本公积;若构成业务,则认定为非同一控制下的企业合并,企业合并成本与上市公司可辨认净资产公允价值的差额应按照购买法的确认标准,计入到商誉或当期损益。

由此可以看出,对被购买方是否构成业务的判断尤为重要。

在《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》中对“业务”是这样定义的:“业务是指企业内部某些生产活动或资产负债的组合,该组合具有投入、加工处理过程和产出能力,能够独立计算其成本费用或产生的收入等,目的在于为投资者提供股利、更低的成本或其他经济利益形式的回报。

反向收购的会计处理反向收购是指一家公司通过收购另一家规模更大或更具影响力的公司来实现自身的发展目标。

在反向收购过程中,会计处理是十分重要的环节,它涉及到资产、负债、所有者权益等方面的调整和处理。

本文将围绕着反向收购的会计处理展开阐述。

反向收购涉及到两家公司的合并。

在合并前,首先需要对被收购公司的财务状况进行审查和评估。

这一步骤的目的是了解被收购公司的各项财务指标,为后续的会计处理提供准确的数据基础。

在进行反向收购的会计处理中,需要对两家公司的资产、负债进行整合和调整。

一般来说,被收购公司的资产和负债将会并入到收购公司的财务报表中。

在这个过程中,会计人员需要对两家公司的资产负债表进行核对和调整,确保合并后的财务报表准确反映合并后的实际情况。

在反向收购中,会计处理还需要对两家公司的所有者权益进行调整。

所有者权益是指公司的股东权益,包括股本、资本公积、盈余公积等。

在反向收购过程中,会计人员需要对两家公司的所有者权益进行核对和调整,确保合并后的所有者权益准确反映合并后的实际情况。

反向收购还可能涉及到商誉的会计处理。

商誉是指企业在商业活动中形成的无形资产,一般是指企业超过其净资产的价值。

在反向收购中,如果被收购公司的商誉价值超过其净资产的价值,会计人员需要将这部分商誉资产纳入到合并后的财务报表中。

对于反向收购的会计处理,还需要关注一些特殊情况的处理。

例如,如果反向收购过程中涉及到资产减值、长期股权投资的变动、关联交易等情况,会计人员需要根据相关会计准则和规定进行相应的处理和披露。

反向收购的会计处理是一项复杂而庞大的工作,需要会计人员具备扎实的会计知识和丰富的实践经验。

在处理过程中,会计人员需要充分了解反向收购的具体情况,准确披露相关信息,确保财务报表的准确性和可靠性。

只有通过规范、准确的会计处理,才能实现反向收购的目标,为公司的发展提供有效的支持。

毕业设计开题报告会计学反向并购会计处理的案例分析一、选题的背景与意义选题背景:美国20 世纪30 年代初发生经济危机后,以《1933 年证券法》和《1934 年证券交易法》为基础的证券监管体系将证券发行纳入了规范发展的轨道,但同时也使小企业发行和上市的成本与时间增加,导致买壳上市现象的产生。

二战后,随着美国经济的快速发展,越来越多的中小企业渴望获得证券市场的资金支持。

为避开传统IPO 方式上市的高门槛,一些企业采取了反向并购的方式间接上市。

20 世纪90 年代晚期,适逢互联网泡沫,公司希望上市的速度加快,IPO 这种传统上市方式已不能满足企业的要求,反向并购开始成为上市的主流。

IPO 正常上市的难度和代价加大,这使得反向并购在中小型公司的眼里更具吸引力。

然而同时,这段时期开始出现了一些有关壳公司的违法违规行为,影响了壳资源市场的声誉。

改革开放以来,我国很多企业有了长足发展,但在经济全球化的背景下,它们在持续发展中遇到了诸多瓶颈,如融资困难;急须建立现代企业制度,面对复杂的国际市场,参与全球化竞争。

建立股份制并在国际金融中心交易其股份,是解决上述瓶颈的可行且有效的途径,而对部分企业来说,IPO 上市难度太大,采用反向并购的方法借壳上市成了众多企业上市的选择。

但是同时也要面对反向并购处理难,实务处理中存在问题多等问题。

选题意义:目前我国反向并购的会计处理判断,处理方法,规章制度等存在一些问题,使得反向并购存在很多漏洞,而采用反向并购上市的企业有增长的趋势,所以从借壳上市的角度找出反向并购中会计处理中存在的问题并提出改善建议是很迫切需要的。

二、研究的基本内容与拟解决的主要问题:研究的基本内容:本文通过阐述反向并购实际案例的会计处理分析,结合国内外历史案例会计处理方法以及现存反向并购制度,对反向并购条件的判断,合并对象,合并成本,合并分录等进行比较分析,了解反向并购目前的处理方法,分析目前反向并购会计处理中存在的问题及产生问题的原因,提出改善的建议并验证,完善反向并购会计处理制度。

新会计准则解读:反向并购

企业合并准则已经发布,其中对一个难题——识别合并方的标准是取得控制权的企业为合并方,使得对价的支付方和取得控制权的一方可能出现分离,这就出现了反向购并现象。

关于反向购并的处理是复杂的,2月1日,资本市场在一起借壳上市公告,继海通证券之后的又一例可能的反向并购,而且由于其涉及的交易方、支付方式比较复杂,更难以辨认。

昨天粗粗的看了一下公司的公告和处理,希望和大家共同讨论一下,由于时间仓促,错误或者不足的地方,请大家多多包涵!

海星科技600185——聪明糊涂帐?

很早就开始关注格力地产借壳海星科技的案例,因为这又将会是一个反向并购的案例,很想知道公司如何处理?2月1日终于看到海星科技公告。

整个借壳过程可以分解为三个交易:

第一步,上市公司将经评估的账面全部资产47,994.87万元作价48,500万元置出上市公司,由格力电器或者其指定的第三人接收;

第二步,上市公司将向格力集团以6.71的价格定向增发24,000万股计161,040万元;

第三步,珠海格力集团将其下的格力地产、格力置盛地产以及两块准备卖给格力地产的地一块作价242,397.2万元注入上市公司,实现格力集团旗下地产业务的上市梦。

上述价款的差额11,400万元作为上市公司的负债,3年免息偿付。

从公司的公告中备考报表分析,公司关于这些交易的处理基本上也是按照上述思路进行的:

1.先确认资产出售行为,并将有关处置收入计入了营业外收入,这样海星科技变成了一个空壳。

2.确认企业合并,认为是海星科技向格力集团购买资产,并假定置入资产在3年1期内一直存在并保持其架构。

3.从公司的资产负债表及损益表看,公司确认的交易为资产负债维格力集团投入的资产负债,损益为格力集团投入的损益外加上述1的资产处置损益,从所有者权益结构看,为海星科技的完成增发后的所有者权益。

公司实际的处理参照了反向并购的方法,首先,公司对格力集团投入的资产以成本法计量,这等于公司否定了是由海星科技合并格力地产,否则的话,格力地产作为被合并方,需要公允价值计量;公司整个报表的思路,基本上也是以格力地产为存续主体进行编制。

我认为这是对的。

从法律上看,是海星科技发行新股对格力地产进行合并,因此从法律上看,这完全满足一个企业合并行为,而且公司的账务处理也在某种程度上按这种思路进行的,因为公司在披露子公司时,将格力集团投入的公司作为子公司进行披露;从会计上看,海星科技增发了2.4亿股,占增发前比率71.09%,增发后总股份的41.55%,增发后,格力集团持有上市公司的51.95%;从公司资产置处安排的“人随资产走”的原则看,格力集团必将重组董事会,取得上市公司的控制权,因此可以说是格力集团合并了海星科技,这又是一个反向并购的案例。

如果明确了是反向并购,我们再来分析反向并购下的处理问题——格力地产如何合并海星科技。

首先,我们解决第一个问题,被合并方的报表问题。

从模拟报表的思路看,模拟的是在2007年10月30日,上述交易全部发生,那么海星科技剩下的什么?是一个具有48,500万元的资产的空壳,即报表上只反映为现金(这个现金只是一个过渡科目,因为格力集团将会回收该等现金)和所有者权益。

在合并日,被合并方纳入的只是资产负债表,不可能将损益表纳入,因此我认为模拟报表不应该将合并日海星科技的资产处置损益纳入模拟损益表,或者公司认为,实现合并了海星科技之后再进行的资产处置,那么结果也是同样的不会产生损益,因为被合并方需要公允价值计量,合并方合并的是被合并方案公允价值计量的净资产,已经体现了该等资产增值,因此即使认为合并当日进行的资产处置,同样也不会产生资产处置损益。

因此我认为模拟报表中包含了海星科技的资产处置损益是不妥当的,该等损益应该计入合并成本。

其次,我们再来分析合并方。

格力集团投入的资产由格力地产和格力置盛两个公司的股权,实际上投入的是房地产经营业务,从公司投入的各资产的规模以及经验来看,格力地产将会成为运作平台,海星科技这个法律空壳不会也不应该成为上市公司本身,因为它除了法律上持有这两个公司外,一无所有。

如果我们换一个思路,将这个合并认为是由格力地产、格力置盛、海星科技的壳参与的三方合并,那么很容易得出一个结论就是格力地产为合并方,因为根据合并准则,取得控制权的一方为合并方,从规模以及经验来看,将来的上市公司应该是在格力地产的平台上进行实际运作。

那么格力地产、格力置盛就属于同一控制下的合并(其实即使不将格力地产分离出来作为合并方,格力地产和格力置盛也是属于格力集团的房地产经营业务,应该将这个业务作为合并方,与同一控制下的合并效果相同),与海星科技属于购买法下的合并。

最后,我们分析合并的成本

从披露的表面交易条件看,格力集团将地产业务投入上市公司,收回上市公司资产以及作价的差价,但从合并业务看,我们可以认为是格力集团拟投入的格力地产业务权益增发了92%的股份与海星科技股东换股,也就是投入的净资产被稀释了,稀释的部分作为合并的代价。

由于格力集团占上市后的51.94%,因此格力集团放弃了48.06%,那么投入的净资产是多少?根据评估报告,投入的净资产扣除拟置换出净资产为161,040万元(=220,930.2万-48,500万-

11,400万),48.06%的价值为77,395.82万元为合并的代价,取得了48,500的资产,剩余价值即为28,895.82万元的上市资格。

上述过程如何进行处理呢?我们认为以格力地产为主体的合并过程为:

第一步,确认投资成本77,395.82万元,其中48,500为投资成本,28,895.82为商誉,贷方计为资本公积;

第二步:确认投入的净资产,由于以格力地产的为主体合并时的净资产100%纳入上市公司,但实际上只是其中的部分作为权益投入,应该将48,500+11,400=59,900万元,作为对格力集团的负债;

第三步,抵消投资和权益,上述第一部确认的48,500万元的投资成本和海星科技处置资产后

的报表进行抵消;

第四步,抵消第二步产生的对格力集团的负债和海星科技处置资产的资产;

第五步,调整权益结构,将报表上的权益结构调整为海星科技法律上的持股结构。

最后,合并报表上的权益将会是格力集团投入的账面权益扣除价差11,400万元,加上确认的商誉。

以上仅为个人看法,由于企业合并的复杂性以及我国准则并没有涉及到反向并购行为,并购依然是会计处理的难点之一。

由于借壳现象的多发以及重要性,这的确需要有关部门对该等处理进行规范,明确处理方法。