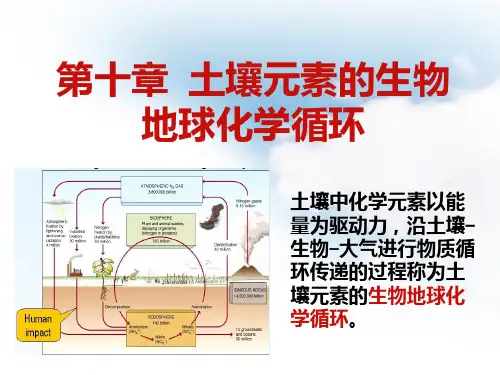

土壤环境中几种有益元素生物地球化学循环研究进展

- 格式:pdf

- 大小:388.68 KB

- 文档页数:4

近十年我国非传统稳定同位素地球化学研究进展一、本文概述在过去的十年中,我国非传统稳定同位素地球化学研究取得了显著的进展,不仅在理论探索上取得了重大突破,还在实际应用中发挥了重要作用。

非传统稳定同位素,如硼、锌、镁等同位素,在地球化学领域的应用逐渐受到重视,为研究地球物质循环、生态环境变化、气候变化等科学问题提供了新的视角和工具。

本文将对近十年我国非传统稳定同位素地球化学研究的进展进行全面的概述和梳理。

我们将介绍非传统稳定同位素地球化学的基本概念和研究意义,阐述其在地球科学研究中的重要性。

我们将从研究方法和技术手段的角度,介绍我国在这一领域取得的创新性成果和突破。

我们还将探讨非传统稳定同位素在地球化学各个分支领域中的应用,如地壳演化、地幔动力学、海洋化学、生物地球化学等,展示其在解决实际问题中的潜力和价值。

我们将总结近十年我国非传统稳定同位素地球化学研究的成果和经验,展望未来的研究方向和前景。

我们相信,随着科学技术的不断发展和研究方法的不断创新,非传统稳定同位素地球化学将在地球科学研究中发挥越来越重要的作用,为我国地球科学事业的发展做出更大的贡献。

二、非传统稳定同位素地球化学的理论基础与技术方法非传统稳定同位素地球化学作为地球科学的一个分支,主要研究非传统稳定同位素(如锂、镁、硅、铁等元素的同位素)在地球系统中的分布、行为及其变化,从而揭示地球的形成、演化及环境变迁等科学问题。

其理论基础主要建立在大质量分馏理论、同位素地球化学平衡及同位素分馏动力学之上。

大质量分馏理论是指同位素之间由于质量差异导致的物理和化学行为的差异,这是非传统稳定同位素研究的基础。

同位素地球化学平衡则是指在一定条件下,同位素之间达到动态平衡,其比值反映了地球化学过程的信息。

同位素分馏动力学则关注同位素分馏过程中速率的变化,为理解地球化学过程的机制提供了重要线索。

在技术方法上,非传统稳定同位素地球化学主要依赖于高精度的同位素分析技术,如多接收电感耦合等离子体质谱(MC-ICP-MS)和二次离子质谱(SIMS)等。

生物地球化学循环研究生物地球化学循环,是指地球上各种生物元素与无机元素之间相互转化的过程,是维持全球生态平衡的重要因素之一。

近年来,随着全球环境问题的日益严重,对生物地球化学循环的研究也越来越深入,为人类探索全球环境变化提供了重要的科学数据支持。

一、生物地球化学循环的基本过程生物地球化学循环通常分为三个过程,即生物固定、物质循环和生物释放。

简单来说,就是植物通过光合作用将二氧化碳、水和养分转化为有机物质;然后有机物质通过食物链逐层转化,在各个生物体间循环;最后,生物体死亡后,有机物质被微生物分解为无机物质,供下一轮生物固定。

二、生物地球化学循环的关键元素生物地球化学循环中,碳、氮、磷是最为重要的元素。

碳元素是生物体构成有机物的基础,通过二氧化碳固定到有机物中,并在呼吸和分解过程中释放出来,影响大气中的缺氧气体;氮元素是构成核酸和蛋白质的基础,在土壤中的循环能够维持作物生长的良性循环;磷元素是细胞质膜和ATP等重要分子的组成成分,在海洋中的循环对海洋生物的生长起着重要作用。

三、生物地球化学循环的研究方法近年来,随着科技水平的提升,研究生物地球化学循环的方法也越来越多样化。

其中,同位素示踪技术被广泛应用。

同位素是指同一元素中质子数相同、中子数不同的不同种类,它可以被用来追踪不同应用场合的元素,探究元素的来源、传输路径和作用过程。

四、生物地球化学循环的应用生物地球化学循环在许多领域都有广泛的应用。

在人类农业生产中,针对不同植物和土壤的养分需要有特定的养分调控方案,了解生物地球化学循环有助于调整养分平衡;在环境保护方面,密切关注生物体内的有毒污染物传输路径和污染物转化过程,寻找低风险的污染清理方式。

五、未来趋势随着全球气候变化的加剧,对生物地球化学循环的研究将成为解决环境问题的重要突破口。

未来的研究方向可能包括进一步开发新的研究技术和方法,将生物地球化学循环的过程和结果与生态学和生物学等学科进行更紧密的结合,以推动对全球气候变化和可持续发展的全面认识。

黑龙江省土壤有益有害元素分析及土地质量研究作者:郭洪涛来源:《农民致富之友(上半月)》 2020年第14期郭洪涛黑龙江省是我国的农业大省,是我国重要的产粮基地,为了增加粮食的产量,对土壤的质量进行研究是十分有必要的。

本文详细的介绍了土壤质量研究的意义以及关于土壤质量的研究进展,提出了黑龙江省土壤质量评价的方案,为黑龙江省的农业生产提供依据。

1、土壤质量研究的意义土壤是农作物生长的基础,土壤质量的好坏直接影响农作物的生长,对农产品的产量和品质都会产生影响。

通过地球化学调查可以对土壤中的有益元素的含量进行评价,为该地区农作物的种植和农业的可持续发展提供依据。

针对土壤的肥力有两个指标,第一个指标是土壤中供植物生长需要的大量有益元素氮、磷、钾,中量元素钙、镁、硫以及微量元素铜、锌、钼、硼、铁、锰、氯等元素,这些元素是农作物生长的保障,如果这些元素缺乏农作物就会长势不好,严重农作物会死亡;另一个指标是土壤中PH值、EH值、阳离子交换量和有机质等,这些因素对土壤的肥力也有直接影响。

土壤中重金属含量问题也是人们十分关注的问题,土壤中重金属含量不足会影响农作物的长势和产量,土壤中重金属含量过高会造成环境污染。

黑龙江省是我国重要的农业大省、产量基地,黑龙江省的农作物以大豆、玉米、水稻为主,因此,对黑龙江省土壤中有益、有害元素的分析和土地质量研究具有重要的意义。

本次研究工作对土壤的表层和深层进行采样工作,构成连续的土壤地球化学剖面,并对典型农作物的根系土进行采样对所采集的样品分析有益元素和有害元素含量,在结合其它综合分析结果,对黑龙江省土地质量进行评估,从而为黑龙江省农业经济的发展提供依据。

2、关于土壤质量的研究进展关于土壤质量是人们一直非常关心的问题,人们对土壤质量的评价工作也已经进行了很久,最早有关土壤质量的记载要追溯到两千多年前的《周礼·地官·司徒》一书,该著作将土壤分成了五个类别。

随着生产力水平的不断提高,人们对土壤质量的研究也越来越深入,战国时期的《管子·地员》一书中将土壤分为三个大类二十五个小类。

生物炭对土壤有机碳及微生物影响研究进展唐行灿;陈金林【摘要】生物炭是生物质限氧热解得到的含碳丰富的固体物质.生物炭能够影响微生物参与的与土壤有机碳库周转相关的生物地球化学循环过程.生物炭对土壤有机碳和微生物的影响与生物炭性质、施加量、土壤环境条件有关,各研究结论并不一致.一些研究指出施加生物炭可以增加土壤有机碳抵抗微生物降解的稳定性,降低土壤有机碳的矿化速率,具有良好的固碳潜力.然而也有很多学者报道了施加生物炭对土壤微生物性质产生有益的影响,如增加土壤微生物生物量和活性,从而显著提高土壤有机碳的矿化速率.在综述生物炭对土壤本身有机碳分解、土壤有机碳活性和稳定性、土壤团聚体及其稳定性、土壤微生物生物量和活性、土壤微生物群落结构影响的基础上,提出未来的研究需要综合考虑生物炭还田可能带来的潜在环境效益和风险.【期刊名称】《广东农业科学》【年(卷),期】2015(042)013【总页数】8页(P153-160)【关键词】生物炭;土壤有机碳;土壤微生物【作者】唐行灿;陈金林【作者单位】南京林业大学生物与环境学院,江苏南京210037;南京林业大学生物与环境学院,江苏南京210037【正文语种】中文【中图分类】S154生物炭是生物质在相对低温(<700℃)条件下限氧热解制备的高度芳香化、富含碳元素的黑色固体物质。

生物炭技术为废弃物处理、固碳减排、土壤生态系统功能改善提供了一条新途径。

由于具有高度芳香化结构,生物炭较其他形式的有机添加剂具有更强的抵抗土壤微生物降解的稳定性。

施加生物炭可以改善土壤持水、透气性和土壤团聚体结构,增加酸性土壤pH值[1]。

施加生物炭还能增加贫瘠土壤中养分的生物有效性,原因如下:(1)生物炭的灰分中含有一定量的可溶性营养元素;(2)具有较高阳离子交换量的生物炭通过吸附作用降低了土壤营养元素的淋溶;(3)施加生物炭抑制了土壤氮素通过氨挥发和反硝化作用以气体方式损失;(4)生物炭中含有的易变有机碳组分的分解可释放一定量的养分;(5)施加生物炭为微生物提供了良好的栖息地,增加微生物对氮、磷、硫等元素的固持能力。

草地生态系统中的土壤微生物群落草地是地球上最广泛分布的自然植被类型之一,它不仅为动物提供了食物和栖息地,也为人类提供了重要的生态服务。

在草地生态系统中,土壤是一个关键的环境因子,而土壤微生物群落则是土壤生物多样性的核心组成部分。

本文将探讨草地生态系统中的土壤微生物群落,并介绍其在维持生态平衡和生物地球化学循环中的重要性。

一、草地土壤微生物群落的组成草地土壤微生物群落由真菌、细菌和原生生物等多种微生物组成。

这些微生物在草地生态系统中发挥着重要的功能和作用。

真菌可以分解有机质并促进养分的循环,细菌则参与氮、磷、硫等元素的转化过程,原生生物则对土壤颗粒结构有着积极的影响。

这些微生物之间相互作用,并与植物根系形成共生关系,共同构成了复杂的土壤微生物群落。

二、土壤微生物群落的功能和作用1. 养分循环:土壤微生物群落在营养元素的循环中起到了至关重要的作用。

它们参与有机质的分解和氮、磷、硫等元素的循环过程,将有机质中的养分释放给植物吸收利用,保持了土壤的肥力。

2. 改善土壤结构:草地土壤微生物群落通过分泌黏合剂和胶体物质,能够改善土壤颗粒结构,增强土壤的透气性和保水性。

这对于植物的根系生长和土壤水分的储存具有重要意义。

3. 生物防治:部分土壤微生物具有生物防治的作用,可以抑制植物病原菌和害虫的生长繁殖,保护草地植物的健康。

4. 生物地球化学循环:土壤微生物群落参与了生物地球化学循环中的多种过程,如氮、磷循环、硫循环和有机碳循环等。

它们能够将大气中的氮气转化为植物可利用的氨态氮,促进土壤中的氮循环。

三、人类活动对土壤微生物群落的影响人类活动对草地生态系统中的土壤微生物群落产生了一定的影响。

例如,农药的使用会杀死部分有益微生物,破坏土壤微生物的多样性;过度施肥和过度放牧也会扰乱土壤微生物的生态平衡。

此外,城市化和工业化进程导致土地的覆盖和污染,也对土壤微生物群落产生了不利的影响。

四、保护和恢复草地土壤微生物群落的策略为了保护和恢复草地土壤微生物群落,我们可以采取以下策略:1. 合理使用农药:减少对农药的使用量和次数,并选择对有益微生物影响较小的农药品种。

微量元素在生物地球化学中的作用人们常说,健康的饮食应该保证营养的平衡,其中包括大量的碳水化合物、蛋白质、脂肪、矿物质和维生素等。

而在矿物质中,有一类叫微量元素,它们虽然在人体内所需的量很少,但却非常重要。

微量元素不仅在人体内发挥着关键的生理作用,而且在生态系统中也扮演着不可替代的角色。

本文将从微量元素在生态系统中的作用出发,介绍微量元素在生物地球化学过程中所起的作用。

一、微量元素在生态系统中的作用微量元素在生态系统中是必不可少的营养物质,它们可以促进植物生长、影响动物的免疫力和繁殖能力,还能调控生态系统的生物地球化学循环过程。

以下我们将分别介绍它们的作用。

1.促进植物生长微量元素对植物生长发育有着极其重要的影响,特别是在缺乏某种元素的情况下,这种影响更加显著。

如硼(B)是植物在生长期间不可或缺的微量元素之一,它参与植物对钙离子的吸收,维持细胞壁的完整性,促进分裂和伸长,从而提高植物的耐受性和抗性。

又如镁(Mg)虽然是植物体内所需数量较大的元素之一,但是缺乏镁会引起植物的生长停滞和发黄等生理障碍。

2.影响动物的免疫力和繁殖能力微量元素在动物的生理功能中也扮演着重要的角色。

例如,锌(Zn)是动物免疫系统中的重要组成部分,它参与免疫细胞的分化与增殖,调节免疫功能,并且对于蛋白质和核酸的合成十分关键。

而铜(Cu)也是细胞内重要的氧化剂,它有助于合成胶原蛋白,提高抗氧化能力,同时也可以促进动物繁殖系统的正常发育。

3.调控生态系统的生物地球化学循环过程微量元素的存在也对生态系统中的生物地球化学过程有着不可替代的作用。

以氮素生物地球化学循环为例,微量元素钼(Mo)和钴(Co)都是催化酶中的重要成分。

它们在固氮细菌中发挥作用,参与到固氮酶的合成过程中,从而促进了氮素固定的效率。

又如,碳地球化学过程中,铁(Fe)参与到水中的氧气溶解和呼吸作用中,促进海洋中浮游植物的生长和物种多样性的提高。

二、微量元素在生物地球化学过程中的作用微量元素在生态系统中起着非常重要的作用,而它们更是整个生物地球化学循环过程中所必不可少的元素,因为它们不仅是生物体内的重要组分,而且在环境中的循环和转化也起着重要的作用。

环境科学中的陆地生态系统氮磷循环陆地生态系统氮磷循环是自然界中一个重要的循环系统,为生态环境的健康发展提供了保障。

随着工业和城市化进程的加速,人类活动对生态环境的影响也日益明显,对陆地生态系统氮磷循环的研究变得尤为重要。

本文将围绕陆地生态系统氮磷循环展开阐述,分别从概念、特征、影响因素和保护措施几个方面加以分析。

一、概述氮磷循环是指生态系统中氮、磷元素的赋存、运移、转换和利用的过程。

氮循环包括氮固定、氨化、硝化、反硝化等环节;磷循环包括磷礁溶解、有机磷矿物化、生物矿化等过程。

这些过程在生态系统中构成了一个循环系统,使氮磷元素在不同生物体之间进行了有规律的转移和循环,保证了生态系统中各生态物种的繁衍和生态系统的健康稳定。

二、特征1、氮磷元素在陆地生态系统中分布广泛,并经过复杂的相互作用和循环。

2、生态系统中土壤中氮磷元素的赋存和变化对气候、地貌、植被和生态环境变化等具有重要影响。

3、生态系统中氮磷元素的循环是一个复杂的生物地球化学过程,需要多个生物过程和环境因素共同影响。

三、影响因素1、生态系统中植物和微生物数量和种类对氮磷元素的循环有着重要的影响,其中植物又是影响因素中最重要的因素之一。

2、气候和土壤类型都对氮磷元素的循环有着重要的影响,其中气候因素中降水量和温度是影响因素中的两个重要因素之一。

3、地表流水和地下水对氮磷元素的运移和循环也具有一定的影响,它们可以在不同空间范围和时间尺度内对生态系统氮磷循环产生影响。

四、保护措施1、加强对生物多样性的保护,促进土壤有机质的增加和土壤不良状态的改善。

2、采用生态工程的方法提高土壤肥力,避免过度耕作对土壤造成的伤害。

3、加强生态环境监测,分析土地演变和不同生态系统之间的关系。

4、改善氮磷元素循环的结构和功能,提高土壤养分利用率和生态系统养分稳定性。

通过对陆地生态系统氮磷循环的了解,我们不仅可以更好地把握自然界的规律和变化,也能够更好地预防和应对各种环境问题和生态危机。

微生物对土壤固碳和减缓全球变暖的贡献研究随着全球变暖问题日益突出,寻找有效的减缓方法成为当今世界各国的共同关注点。

其中,微生物在土壤中的作用备受研究者们的重视。

本文将探讨微生物对土壤固碳和减缓全球变暖方面的贡献,并阐述其作用机制。

一、微生物固碳的重要性碳是构成有机物质的基本元素,土壤中的有机碳含量直接关系到土壤质量和农田生产力。

而微生物作为土壤的重要组成部分,对有机质的分解和转化起着重要作用。

研究表明,微生物对土壤碳的固定具有重要意义。

首先,微生物通过分解有机物质将有机碳固定在土壤中。

微生物对有机物的降解过程中会释放出二氧化碳,但同时也会合成有机质并将其固定在土壤中,促进土壤有机碳的积累。

其次,微生物通过固氮作用进一步促进碳的固定。

土壤中的一部分微生物能够通过与植物根系共生,进行共生固氮作用,将大气中的氮转化为可供作物吸收的氨态氮。

这一过程促进植物的生长,增加植物组织的碳含量,并最终促进有机碳的积累。

最后,微生物对土壤结构的改善也有利于有机碳的固定。

微生物通过胞外聚合物的分泌,促进土壤颗粒与颗粒之间的粘聚力增加,形成良好的土壤结构。

这一结构有利于有机质的稳定性和积累。

二、微生物对土壤减缓全球变暖的机制微生物在土壤中通过影响碳循环、气候变化等方面发挥了减缓全球变暖的作用。

首先,微生物通过减少土壤有机碳的分解来降低温室气体的排放。

有机碳分解会释放大量二氧化碳和甲烷等温室气体,而微生物通过对有机碳的固定和稳定,减少了这一过程,从而降低了温室气体的排放量。

其次,微生物通过促进植物生长和增加植物群落多样性来影响气候变化。

植物通过光合作用吸收二氧化碳,将其转化为有机碳并存储在地上和地下组织中。

而微生物通过提供养分和保护植物免受病原体侵害,促进了植物的正常生长。

此外,微生物还参与了土壤中的氮循环过程,影响植物群落的物种组成和丰富度,进而对全球气候变化产生了影响。

最后,微生物通过促进土壤可持续利用和保护来减缓全球变暖。

生物地球化学循环生物地球化学循环是指地球上各种生物元素在生物圈和非生物圈之间的相互转化和循环过程。

它包括碳循环、氮循环、磷循环等循环过程。

这些循环过程对于维持地球上的生命和生态系统的平衡至关重要。

碳循环是生物地球化学循环中最为重要的循环之一。

碳是生物体中最丰富的元素,也是有机物的基础。

碳循环涉及生物体的光合作用和呼吸作用。

在光合作用中,植物通过吸收二氧化碳和光合作用产生氧气和有机化合物,其中的碳被用于构建植物体内的有机物。

而在呼吸作用中,生物体将有机物和氧气反应,产生能量、二氧化碳和水。

碳循环还包括生物体的分解和矿化过程,其中有机物被分解为二氧化碳释放到大气中,成为下一个循环的起点。

氮循环也是生物地球化学循环的一个重要组成部分。

氮是构成蛋白质和核酸等生物大分子的元素,对维持生物体正常的生长和发育至关重要。

氮循环包括氮的固定、氮的硝化、氮的还原和氮的脱氮等过程。

在固定过程中,植物通过与一些固氮细菌共生,将大气中的氮气转化为植物能够利用的氨或硝酸盐。

在硝化过程中,氨被氨氧化细菌氧化为硝酸盐。

在还原和脱氮过程中,一些还原细菌和脱氮细菌将硝酸盐还原为氮气释放到大气中。

氮循环中的这些过程既与生物体的能量代谢相关,又与大气和土壤中的氮相互转化相关。

磷循环是指磷在生物圈和非生物圈之间的循环。

磷是构成核酸、ATP等高能化合物的重要元素,也是细胞膜和骨骼等结构的组成部分。

磷循环包括磷的生物固定、磷的矿物转化和磷的循环等过程。

在磷的生物固定过程中,植物通过吸收土壤中的无机磷转化为有机磷,进而进入食物链。

在磷的矿物转化过程中,磷矿物被风化和溶解,并进入水体和土壤中。

在磷的循环过程中,磷在生物体内部和土壤中不断地转化、吸附和释放。

除了碳循环、氮循环和磷循环外,生物地球化学循环还包括其他元素的循环,如硫循环、氧循环、铁循环等。

这些循环过程共同构成了地球上生物体、大气和地壳的相互作用网络,维持了地球生态系统的平衡。

生物地球化学循环不仅是地球生态系统正常运转的基础,也是人类活动对环境的影响和其他环境问题的解决所必须了解的基础知识。

土壤化学营养元素研究作者:曹石榴来源:《农村经济与科技》2019年第21期[摘要]土壤作为农业生产的必备条件,为植物提供着有用的化学营养元素,其重要性是显而易见的。

土壤中常见的有碳、氮、磷、硫等元素,这些元素不同的存在形式及在土壤中发生的化学反应,为植物生长提供了有力的载体。

论述了土壤化学营养元素在土壤中的存在状态及迁移特征,为土壤研究提供基础依据。

[关键词]土体;化学;营养元素[中图分类号]S153 [文献标识码]1 有机土体中的碳元素(包括无机碳与有机碳)土壤无机碳主要是指有机土体中各种负价态的含碳无机化合物,包括土壤溶液中的碳酸根离子、土壤中的钙镁碳酸盐沉积物以及土壤空气中的CO2。

除了半干旱和干旱地区的土壤无机碳含量比较高,大多数土壤特别是表层土壤无机碳含量非常低。

土壤中的无机碳一般专指土壤碳酸盐矿物中的碳。

其主要有两个来源:一是继承性来源,二是发生性来源。

继承性来源又包括母质遗留下来的碳酸盐和气载尘埃中的碳酸盐。

土壤发生性碳酸盐聚集层一般平行于土壤表层,上部的边界距土壤表层从几厘米到约60cm,具有显著不同于上下层的形态,显示出横向的连续性。

土壤中的有机碳是指有机土体中各种正价态的含碳有机化合物,是有机土体中极其重要的组成部分,不仅与土壤肥力密切相关,而且对地球碳循环有巨大的影响。

1.1 土壤中有机碳的矿化过程土壤中含碳的有机物质转化为CO2、H2O和无机盐的过程,就是土壤有机碳的矿化过程。

土壤有机碳中,有11%~44%的DOC(溶解态有机碳)能够被微生物快速分解,特别是小分子的DOC,其周转周期仅1~10h,是土壤CO2的重要来源。

DOC在土壤中的移动性很强,随径流和淋溶进入水体,导致C、N、P等的流失。

土壤中的DOC的组成和含量受施肥、耕作、温度、水分等多种因素的影响,变化非常大,组成成分非常复杂。

水溶性有机碳是土壤中活性最高的有机碳组分,极容易矿化。

1.2 土壤中有机碳的腐殖质化过程进入土体的各种有机物质并不能够完全矿化为CO2、水和无机盐,少部分转化为更为复杂的、稳定的有机物质,腐殖物质或腐殖质,即土壤中有机碳的腐殖质化过程。

生物质炭对土壤氮素循环的影响及其机理研究进展一、综述生物质炭作为一种富碳产物,近年来在农业和环境领域引起了广泛关注。

其高度的物理稳定性、生物化学抗分解性以及较大的比表面积和多孔结构等优良特性,使生物质炭在改善土壤理化性质、提高养分利用率以及碳封存等方面展现出巨大的应用潜力。

特别是在土壤氮素循环方面,生物质炭的添加被认为能够有效改善土壤氮的形态分布,减少氮素的损失,并对土壤氮素转化关键过程和相关功能微生物产生积极影响。

随着研究的深入,生物质炭对土壤氮素循环的影响机理逐渐揭示。

生物质炭通过改变土壤的物理化学性质,如提高土壤孔隙度、增加有机质含量等,为土壤微生物提供了更适宜的生存环境,从而促进了土壤微生物的繁殖和氮素转化过程。

生物质炭的特殊孔隙结构和功能性基团对氮素具有较强的吸附和固定作用,能够减少氮素的流失和挥发,提高土壤氮素的利用效率。

生物质炭对土壤氮素循环的影响还体现在对氮素转化关键过程和相关功能微生物的调控上。

生物质炭能够影响土壤中的硝化作用、反硝化作用以及氮素的固定和释放等过程,进而改变土壤氮素的形态和分布。

生物质炭还能够影响土壤微生物的群落结构和多样性,促进有益微生物的生长和繁殖,抑制有害微生物的活动,从而维护土壤生态系统的平衡和稳定。

生物质炭对土壤氮素循环的影响是多方面的,其机理涉及土壤物理化学性质的改变、氮素转化过程的调控以及土壤微生物群落结构的变化等多个方面。

目前关于生物质炭对土壤氮素循环影响的研究尚存在许多不足和争议,如生物质炭的添加量、施用方式以及其对不同土壤类型和作物的影响等仍需进一步研究和探讨。

未来研究应继续深入探索生物质炭对土壤氮素循环的影响机理,为其在农业生产、环境修复等领域的应用提供更为科学、合理的依据。

1. 生物质炭的定义与特性是一种由富含碳的生物质(如木材、秸秆、果壳等)在无氧或缺氧环境下,经过高温热解或碳化处理而生成的固体炭质材料。

这一过程也被称为生物质的热化学转化,其中涉及的主要反应包括生物质组分的分解、炭化以及芳香化等。

高通量测序技术在土壤微生物多样性研究中的研究进展一、本文概述随着生物技术的飞速发展,高通量测序技术已成为现代生物学研究的重要工具,尤其在土壤微生物多样性研究领域,其应用日益广泛。

本文旨在全面综述高通量测序技术在土壤微生物多样性研究中的最新进展,包括技术原理、应用实例以及面临的挑战和未来的发展趋势。

文章首先简要介绍了高通量测序技术的基本原理和发展历程,然后重点分析了该技术在土壤微生物多样性研究中的应用案例,如群落结构解析、功能基因挖掘以及生态功能研究等。

文章还讨论了高通量测序技术在应用中面临的挑战,如数据处理和分析的复杂性、成本效益比以及技术标准的统一等。

文章展望了高通量测序技术在土壤微生物多样性研究领域的未来发展趋势,包括技术优化、成本降低以及与其他技术的融合应用等。

通过本文的综述,旨在为相关领域的研究人员提供参考和借鉴,推动高通量测序技术在土壤微生物多样性研究中的深入应用和发展。

二、高通量测序技术原理与优势高通量测序技术,又称下一代测序技术(Next Generation Sequencing,NGS),是近年来生物学领域的一项革命性技术。

该技术利用大规模并行测序的原理,可以在短时间内对数以百万计的DNA片段进行测序,从而极大地提高了测序的速度和通量。

高通量测序技术的主要原理是通过将待测样本的DNA进行片段化,然后将其连接到测序引物上,最后利用高通量测序仪进行大规模并行测序。

与传统的Sanger测序法相比,高通量测序技术具有更高的测序速度、更低的测序成本和更高的测序通量,因此被广泛应用于各种生物学研究中。

在土壤微生物多样性研究中,高通量测序技术具有显著的优势。

高通量测序技术可以实现对土壤微生物群落的全面、深入的测序,从而获取更为丰富、准确的微生物多样性信息。

高通量测序技术具有较高的分辨率,可以识别到种、甚至亚种水平的微生物,这对于研究土壤微生物群落的组成和结构具有重要意义。

高通量测序技术还可以对土壤微生物群落的功能基因进行测序和分析,从而揭示微生物群落的功能多样性。

生态系统的生物地球化学循环和生态服务生态系统是由各种生物和非生物组成的有机体系,它们互相作用、相互依存,共同维持着地球上的生命。

其中,生物地球化学循环是生态系统运转的基础,其作用在于将地球上的化学元素不断地循环利用,维持着生命和生态系统的平衡。

而生态服务则是生态系统为人类和其他生物群体提供的各种物质和能量上的支持,这些服务支撑着人类的经济、社会和文化活动。

本文将从生态系统的生物地球化学循环和生态服务两个方面对生态系统进行探析。

一、生物地球化学循环生物地球化学循环是指碳、氮、硫等元素在生物和非生物之间的循环作用。

生态系统中的每一个生物体都会从水、土壤、空气等地方摄取不同的元素,并在其体内进行代谢作用。

这些元素会随着生物体的代谢排放至环境中,又被其他生物摄取,不断地循环利用。

这种循环的重要性在于,它使得世界各地的元素分布得到均等,没有任何地区缺乏所需元素的情况出现。

同时,生物地球化学循环也能够维持生态系统中的物种多样性和能量平衡。

1、碳循环碳元素是生命活动中最为关键的元素之一,人类的生存和发展都依赖于碳元素的循环。

生态系统中的植物在进行光合作用时,将二氧化碳转化为有机物,生成能量和氧气。

同时,动物则摄取植物中的有机物,通过呼吸作用将其氧化为二氧化碳排放至环境。

这样,碳元素在生物和非生物之间不断地循环。

此外,生境中的土壤微生物通过各种代谢反应,也能有机地储存和释放碳元素。

2、氮循环氮元素是生态系统中最为丰富的元素之一,它是蛋白质、核酸的组成成分,是生命活动中不可或缺的物质。

氮循环是指氮元素在生物和非生物之间的循环作用。

在生态系统中,大气、土壤、水体中都存在氮元素。

植物通过根部的菌根和瘤根吸收氮元素,在其体内形成氮固氮素固定的有机物,将其储存。

而动物则通过吃植物来摄取其中蛋白质和其他氨基酸。

此外,土壤中的氮素在微生物的作用下,也能自主固氮,生成氨和硝酸。

这样,氮元素在生物和非生物之间不断地循环利用,维持着生态系统的稳定。

土壤微生物在生物地球化学中的作用土壤是地球生态系统中至关重要的组成部分。

它不仅供给了植物生长所需的营养物质和水分,还承载了众多微生物群落,起到了维持生态平衡和地球生物地球化学循环的重要作用。

其中,土壤微生物群落在土壤生态系统中的地位尤为重要。

它们通过分解有机质、固氮、矿物质转化等多种途径,参与了土壤中多种元素的循环,并与其他生物体系形成了完整的生物地球化学循环,发挥了巨大的生态效益。

土壤微生物的多样性土壤微生物是指那些生活在土壤中、需要土壤中有机物和无机元素作为营养物质的微小生物体。

据统计,土壤微生物可以分为原生生物、细菌、真菌、放线菌、古菌等多种类型。

其数量和种类极为丰富,根据不同的土壤类型,土壤微生物的群落特征也大不相同。

其中,细菌和真菌是最为常见的两种类型。

生物固氮和放氮土壤微生物群落通过生物循环作用来维持土壤系统中元素的平衡。

其中,最为常见的方式是生物固氮和放氮。

生物固氮是指将空气中的氮气通过微生物的代谢作用转化为氨,从而增加土壤中的氮来源。

氨是植物所需的一种重要营养物质,因此生物固氮对于维持生态系统的稳定具有至关重要的意义。

常见的生物固氮微生物包括蓝藻、豆科植物中所寄存的根瘤菌等。

与之相对的是放氮作用。

放氮是指通过微生物的氧化代谢作用将有机氮转化为无机氮,从而释放出氮元素到土壤中。

放氮作用的微生物群落在土壤生态系统中也具有重要的作用。

常见的放氮微生物包括天疱瘤菌、化腐植酸杆菌等。

有机质分解和矿化作用土壤中的有机质来自于植物残余物、菌类等生物体的残骸,而这些残骸又是土壤微生物生长和繁殖的重要营养物质来源。

因此,有机质分解和矿化也是土壤微生物在生物地球化学中的重要作用。

有机质分解是指将有机质分解为能被微生物利用的小分子有机化合物的过程。

常见的有机质分解微生物包括枯草芽孢杆菌、拟红孢菌等。

矿化作用则是指有机化合物被分解后转化为无机盐状态的过程。

常见的矿化微生物包括亚硝杆菌、硝化细菌等。

土壤微生物在环境修复中的作用同时,土壤微生物也具有在环境修复过程中发挥作用的潜力。