阴阳学说(一)

- 格式:ppt

- 大小:929.00 KB

- 文档页数:17

第二篇中医护理基础理论第二章阴阳五行【重点难点】一、阴阳学说(一)阴阳的基本概念:阴阳,是对自然界相互关联的某些事物和现象对立双方的概括,它既可以代表相互对立的事物,又可用以分析一个事物内部所存在着的相互对立的两个方面。

事物的阴阳属性不是绝对的,而是相对的。

这种相对性,一方面表现为在一定的条件下,阴可以转化为阳,阳可以转化为阴;另一方面则体现在事物的无限可分性,即阴阳之中可以再分阴阳。

(二)阴阳之间的相互关系阴阳之间的相互关系即阴阳学说的基本内容,包括阴阳对立制约、互根互用、消长平衡和相互转化四个方面。

(三)阴阳学说在中医护理学中的应用1.说明人体的组织结构人体的组织结构可以划分为相互对立的阴阳两部分,如上部为阳,下部为阴;体表为阳,体内为阴;背为阳,腹为阴;四肢外侧为阳,内侧为阴。

以脏腑来说,六腑属阳,五脏属阴等。

2.解释人体的生理功能人体各部的生理功能以及整个生命活动的正常进行,都是阴阳双方保持着对立统一的协调关系的结果。

《素问· 宝命全形论》所说:“阴平阳秘,精神乃治;阴阳离诀,精气乃绝。

”3.解释人体的病理变化疾病的发生是正邪相争,阴阳失去了相对的平衡,出现偏盛偏衰的结果。

病邪有阴邪、阳邪之分,正气包括阴精和阳气两个部分。

4.指导疾病诊断由于疾病发生、发展的根本原因是阴阳失调,所以尽管疾病的临床表现错综复杂,但都可以用阴证或阳证加以概括。

5.确立疾病的治疗和护理原则调整阴阳,补其不足,泻其有余,恢复阴阳的相对平衡就是治疗和护理的基本原则。

6.指导养生防病要保持体内阴阳协调,必须适应自然界的阴阳变化规律,顺四时而调阴阳。

二、五行学说(一)五行的基本概念:五行学说是我国古代的唯物主义哲学思想,它认为自然界各种事物的发展变化,都是由木、火、土、金、水5类物质不断运动和相互作用的结果。

五行学说运用于中医领域,主要是阐述人体脏腑的生理、病理及其与外界环境的相互关系,从而指导临床辨证施护。

中医基础讲义一、阴阳学说阴阳学说是研究阴阳的内涵及其运动变化规律的,并用以阐述事物的发生、发展和变化规律的古代哲学。

中医学的阴阳学说,是运用阴阳之间的对立制约,互根互用,消长平衡,相互转化的观点,来解释宇宙间一切事物发生、发展、变化及消亡规律的学说。

阴阳学说认为世界是物质的,物质世界是在阴阳二气的相互作用下发展变化着的。

一、阴阳的基本概念:(一)阴阳的概念:阴阳是对自然界相互关联的某些事物和现象对立双方属性的概括,即含有对立统一的概念。

《说文解字》:“阴,暗也;阳,明也。

”阴阳最初的概念非常朴素,指“日光向背”而言。

即向阳的一面属阳,背阳的一而属阴。

后来,在长期的生产劳动和生活中,通过对大自然的观察,发现一切事物都具有正反方面,两者对立而又统一,相反相成。

如:动与静,白天与黑夜,上与下,水与火,寒与热,强与弱,大与小,等等。

于是以阴和阳分别加以概括,逐渐上升为理论,形成阴阳学说。

(二)阴阴属性归类的原则和特点:1、归类原则:水、火为阴阳之征兆。

水与火是表现阴阳属性和特点最形象的物质,故为阴阳之征兆。

火…性温热而炎上…属阳水…性寒冷而趋下…属阴根据水火的属性特点,区分万事万物的阴阴属性。

阳阴阳阴明亮的晦暗的兴奋的抑制的功能的物质的积极的消极的上升的下降的活动的静止的温热的寒冷的亢进的衰退的2、归类特点:(1)阴阳归类的事物和现象既相互联系又属性相反。

既:区分阴阳的一组事物和现象是相互关联而属性相反。

如水与火,上与下,明以暗,左与右等。

(2)阴阳属性的绝对性:在相互关联的事物中,阴阳属性是由其本身固有的特征决定的,不可随意颠倒。

如:水与火而言,水属阴,火属阳,绝对不能颠倒(3)事物阴阳属性的相对性:指具体事物的阴阳属性又是相对而言的,是通过与自己的对立面相比而确定。

具体表现在:①事物阴阳的无限可分性:即阴阳中可再分阴阳,阴中有阳,阳中有阴。

②阴阳属性可以互相转化:在一定条件下可以互相转化,阴可转化为阳,阳可转化为阴。

二、阴阳学说的基本内容(一)阴阳对立对立是辩证法的范畴,指对立面,亦即矛盾的双方,又指矛盾的斗争性,即对立面的互相排斥和否定。

任何事物都是对立的统一。

对立是指处于一个统一体的矛盾双方的互相排斥,互相斗争。

阴阳对立是阴阳双方的互相排斥,互相斗争。

阴阳双方的对立是绝对的,如天与地、上与下、内与外、动与静、升与降、出与入、昼与夜、明与暗、寒与热、虚与散与聚等。

天地万物无不如此。

但是,阴阳对立双方又是相互克服、相推、相感的。

相互克服和相推、相感是事物生成变化的内在根据,它推动着宇宙万物的新陈代谢,生生不息。

阴阳双方这种相互克服、相推、相感的关系,说明阴阳对立不是静止、凝固的,而是有联系的,即所谓阴阳制约。

用现代哲学术语表示,就是阴阳的对立斗争。

没有斗争就没有事物的发生和变化。

如昼夜、寒暑的更选,日往则月来,月往则日来,日月相推面明生。

寒往则暑来,暑往则寒来,寒暑相推而岁成。

春夏秋冬四季的温、热、凉、寒的气候变化,就是自然阴阳对立斗争的结果如在一年四季中,春、夏、秋、冬四季有温、热、凉、寒气候的变化。

春夏为阳,秋冬为阴,春夏之阳与秋冬之阴相对,但它们又是相互制约的。

夏季本来是阳热盛,但夏至以后阴气却渐次以生,用以制约火热的阳气;而冬季本来是阴寒盛,但冬至以后阳气却随之而复,用以制约严寒的阴。

春夏之所以温热是因为春夏阳气上升抑制了秋冬的寒凉之气,秋冬之所以寒冷是因为秋冬阴气上升抑制了春夏的温热之气的缘故。

这是自然界阴阳相互制约、相互斗争的结果。

在人体,生命现象的主要矛盾,是生命运动的动力,穿于生命过程的始终。

“人生有形,不离阴阳。

(《素问·宝命全形论》)用阴阳对立来说明人的生命运动,生命就是人体的气化运动。

气化运动的本质就是人体阴气与阳气、化气与成形的矛盾运动,即阴阳的对立统一。

阴阳在对立斗争中,取得了统一,维持阴与阳之间的动态平衡,即所谓“阴平阳秘”机体才能进行正常的生命活动。

有斗争就有胜负,如果阴阳的对立斗争激化,打破了动态平衡,出现阴阳胜负,阴阳失调,就会导致疾病的发生总之,阴阳的对立是用阴阳说明事物或现象相互对立的两个方面及其相互制约的互根,互为根据之谓。

潘毅《中医哲学基础之阴阳学说(一)》学习笔记中医的哲学基础什么是哲学?哲学是讨论自然社会最一般规律的学问。

它的关键词是“规律”。

中国人讲规律只有一个字“道”,哲学是外来词汇,对于中国人而言,哲学基本上属于“道"的范畴。

哲学实际上是论道之学。

道要解决两个问题,一是世界的本源,二是天地自然的规律。

中医学的哲学基础:阴阳学说、五行学说和精气学说。

一、阴阳学说阴阳学说解决规律问题。

一阴一阳之谓道,意思是天地自然之道最容易体现出来的就是阴阳的变化。

“道"听起来觉得玄乎,有点像凌空倒叙,不能落到实处的感觉。

其实不是,中医讲的道是要落到实处,不落到实处毫无意义。

古人有以天道推人事的欲望,医学是人事,假如天道自然规律把握好了,医学的人事就能推出来。

要求道,就要先寻找规律。

怎么寻找?科学史的发展,基本上是以天文学为先驱,以数学为基础。

尤其中国是农业大国,她对天文地理的依赖程度更高。

中国古代的天文学很发达,古人通过对太阳系的观察,发现对地球影响最大就是太阳和月亮,相对而言,太阳对地球影响比月亮更大,而月亮对地球的影响还是受太阳的影响的结果,所以,宇宙对地球的影响主要归结于日地运动,日地运动的规律也就是天地自然之道.日地运动产生什么后果呢?春夏秋冬周而复始,这就是规律。

一天之中,昼夜晨昏还是周而复始,还是规律。

天地呈现出规律,人就要遵循规律.这就是古人的原始思维:找到天地的自然规律,人就要服从规律,这就叫顺应自然,或者叫道法自然。

中国版图之大,当然也会带来南北的差异,这种差异呈现出一个空间。

但是,刚才讲的昼夜晨昏、春夏秋冬、一年24节律周而复始,感觉是时间的规律性强于空间的规律性。

还有空间是有形的,时间是无形的,空间可以截断,时间则是截不断的。

如此看来,时间与道的本质更加接近。

道看不见摸不着,时间看不见摸不着;道是连续的,时间是连续的;道有规律,时间有规律。

所以,中医学就时间因素大于空间因素.西医学就空间因素大于空间因素。

第二节阴阳学说阴阳学说是在气一元论的基础上建立起来的中国古代的朴素的对立统一理论,属于中国古代唯物论和辩证法范畴,体现出中华民族辩证思维的特殊精神。

其哲理玄奥,反映着宇宙的图式。

其影响且远且大,成为人们行为义理的准则。

如当今博得世界赞叹的《孙子兵法》是中国古代兵家理论和实战经验的总结,其将阴阳义理在军事行为中运用至极,已达到出神人化的境界。

阴阳学说认为:世界是物质性的整体,宇宙间一切事物不仅其内部存在着阴阳的对立统一,而且其发生、发展和变化都是阴阳二气对立统一的结果。

中医学把阴阳学说应用于医学,形成了中医学的阴阳学说,促进了中医学理论体系的形成和发展,中医学的阴阳学说是中医学理论体系的基础之一和重要组成部分,是理解和掌握中医学理论体系的一把钥匙。

“明于阴阳,如惑之解,如醉之醒”(《灵枢·病传》),“设能明彻阴阳,则医理虽玄,思过半矣”(《景岳全书·传忠录·阴阳篇》)。

中医学用阴阳学说阐明生命的起源和本质,人体的生理功能、病理变化,疾病的诊断和防治的根本规律,贯穿于中医的理、法、方、药,长期以来,一直有效地指导着实践。

一、阴阳的基本概念(一)阴阳的含义1.阴阳的哲学含义:阴阳是中国古代哲学的基本范畴。

气一物两体,分为阴阳。

阴阳是气本身所具有的对立统一属性,含有对立统一的意思,所谓“阴阳者,一分为二也”(《类经·阴阳类》)。

阴和阳之间有着既对立又统一的辩证关系。

阴阳的对立统一是宇宙的总规律:阴阳不仅贯穿于中国古代哲学,而且与天文、历算、医学\农学等具体学科相结合,—并成为各门具体学科的理论基础,促进了各门具体学科的发展。

阴阳的对立、互根、消长和转化构成了阴阳的矛盾运动,成为阴阳学说的基本内容。

阴阳与矛盾的区别:阴阳虽然含有对立统一的意思,但是它与唯物辩证法的矛盾范畴有着根本的区别。

这种区别表现为:(1)阴阳范畴的局限性:唯物辩证法认为,一切事物内部所包含的对立都是矛盾。

第一节课程重点课程主要内容总结:【阴阳学说(一)阴阳学说的形成?什么是阴阳?】阴阳学说是古人认识自然解释自然变化的自然观和方法论。

阴阳的形成:甲骨文:阳日、晦月。

说文解字:阴,暗也。

水之南,山之北也。

阳,高明也。

向日为阳,背日为阴。

自然界相互关联的某些事物和现象对立双方的概括。

即对立统一的概念。

“近取诸身,远取诸物”《易传.系辞下》取象思维。

《老子》四十二章:道生一,一生二,二生三,三生万物。

万物负阴而抱阳,冲气以为和。

《淮南子.天文训》:道生一,一而不生,故分为阴阳,阴阳合而万物生。

阴阳符号:阴爻-- 阳爻西安三爻村地名的来历阴阳的基本概念阴阳,是指事物或事物之间相互对立的两种基本属性今天的课程就到这里,更多学习大家点击视频学习哦!阴阳学说是以自然界运动变化的现象和规律来探讨人体的生理功能和病理的变化,从而说明人体的机能活动、组织结构及其相互关系的学说。

具体有什么生理功能,与人体组织结构有什么关系呢?让我们期待下节课阴阳学说(二)阴阳的特性?阴阳与五脏六腑的关系。

第一节《阴阳学说(一)》:课后思考题一、咸阳为什么叫咸阳?“咸”的意思是“全,都”。

咸阳地处渭水以北,九嵕山以南,山南水北为阳,山水俱阳,故称咸阳。

二、“道生一,一生二,二生三,三生万物,万物负阴而抱阳”如何理解?一:这是老子用以代替道这一概念的数字表示,即道是绝对无偶的。

二:指阴气、阳气。

“道”的本身包含着对立的两方面。

阴阳二气所含育的统一体即是“道”。

因此,对立着的双方都包含在“一”中。

三:即是由两个对立的方面相互矛盾冲突所产生的第三者,进而生成万物。

负阴而抱阳:背阴而向阳。

冲气以为和:冲,冲突、交融。

此句意为阴阳二气互相冲突交和而成为均匀和谐状态,从而形成新的统一体。

三、阴阳和矛盾是一样的吗?不是,矛盾的范围比阴阳大,矛盾包括了阴阳。

四、摆地摊的算卦的看风水的是不是阴阳学说?当然不是,阴阳学说是一种思维方式,它是中国古代的哲学。

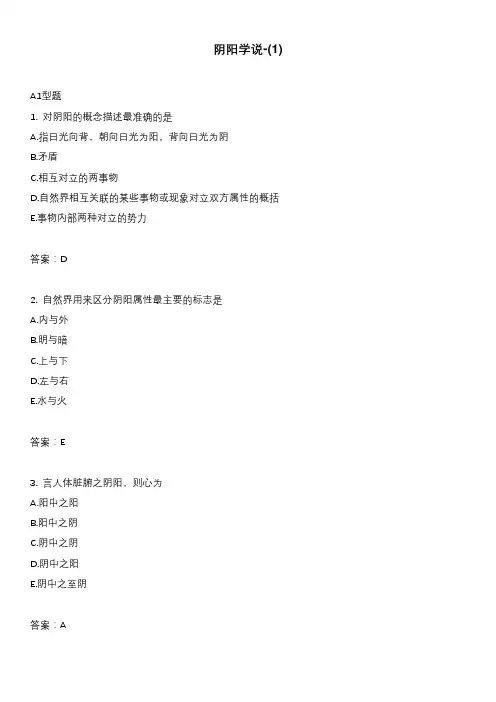

阴阳学说-(1)A1型题1. 对阴阳的概念描述最准确的是A.指日光向背,朝向日光为阳,背向日光为阴B.矛盾C.相互对立的两事物D.自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括E.事物内部两种对立的势力答案:D2. 自然界用来区分阴阳属性最主要的标志是A.内与外B.明与暗C.上与下D.左与右E.水与火答案:E3. 言人体脏腑之阴阳,则心为A.阳中之阳B.阳中之阴C.阴中之阴D.阴中之阳E.阴中之至阴答案:A4. 言人体脏腑之阴阳,则肝为A.阳中之阳B.阳中之阴C.阴中之阴D.阴中之阳E.阴中之至阴答案:D5. 言人体脏腑之阴阳,则脾为A.阳中之阳B.阳中之阴C.阴中之阴D.阴中之阳E.阴中之至阴答案:E6. 言人体脏腑之阴阳,则肺为A.阳中之阳B.阳中之阴C.阴中之阴D.阴中之阳E.阴中之至阴答案:B7. 言人体脏腑之阴阳,则肾为A.阳中之阳B.阳中之阴D.阴中之阳E.阴中之至阴答案:C8. 属于阴中之阴的时间是A.上午B.下午C.前半夜D.后半夜E.中午答案:C9. 属于阴中之阳的时间是A.上午B.下午C.前半夜D.后半夜E.中午答案:D10. 属于阳中之阴的时间是A.上午B.下午C.前半夜D.后半夜E.中午11. 属于阳中之阳的时间是A.上午B.下午C.前半夜D.后半夜E.中午答案:A12. “阴胜则阳病,阳胜则阴病”说明阴阳之间的关系是A.阴阳转化B.阴阳对立C.阴阳互根D.阴阳消长E.阴阳交感答案:B13. “寒极生热,热极生寒”说明阴阳之间的关系是A.阴阳转化B.阴阳对立C.阴阳互根D.阴阳消长E.阴阳交感答案:A14. “阴中求阳,阳中求阴”说明阴阳之间的关系是A.阴阳转化C.阴阳互根D.阴阳消长E.阴阳交感答案:C15. “阴损及阳,阳损及阴”说明阴阳之间的关系是A.阴阳转化B.阴阳对立C.阴阳互根D.阴阳消长E.阴阳交感答案:C16. “阴虚则热,阳虚则寒”说明阴阳之间的关系是A.阴阳转化B.阴阳对立C.阴阳互根D.阴阳消长E.阴阳交感答案:B17. “孤阴不生,独阳不长”说明阴阳之间的关系是A.阴阳转化B.阴阳对立C.阴阳互根D.阴阳消长E.阴阳交感18. 四季气候变化,由冬至春及夏,再至秋及冬,说明阴阳之间的关系是A.阴阳转化B.阴阳对立C.阴阳互根D.阴阳消长E.阴阳交感答案:D19. “阴盛者胜之以阳”,说明阴阳之间的关系是A.阴阳转化B.阴阳对立C.阴阳互根D.阴阳消长E.阴阳交感答案:B20. “动极者镇之以静”,说明阴阳之间的关系是A.阴阳转化B.阴阳对立C.阴阳互根D.阴阳消长E.阴阳交感答案:B21. “阴在内,阳之守也”,说明阴阳之间的关系是C.阴阳互根D.阴阳消长E.阴阳交感答案:C22. “阴阳离决,精气乃绝”是指A.阴阳平衡关系的破坏B.阴阳对立关系的破坏C.阴阳互根关系的破坏D.阴阳消长关系的破坏E.阴阳转化关系的破坏答案:C23. 构筑阴阳双方相互依存,相互为用关系的基础和纽带的是A.阴阳对立B.阴阳制约C.阴阳互藏D.阴阳互根E.阴阳转化答案:C24. 下列不属于阴阳互根关系的是A.阳在外,阴之使也B.孤阴不生,独阳不长C.阴在内,阳之守也D.重阳必阴,重阴必阳答案:D25. 阴阳交感是指A.阴阳二气的运动B.阴阳二气的和谐状态C.阴阳二气相互对立的状态D.阴阳二气相互感应E.阴阳二气在运动中相关感应而交合的过程答案:E26. 阴阳的相对性表现为A.重阳必阴,重阴必阳B.阴阳之中又分阴阳C.阴阳的相互转化和无限可分性D.阴阳属性的限定性E.阴中求阳,阳中求阴答案:C27. 阴阳可以代表相互对立又相互联系的事物或现象的属性,例如A.人与自然B.正气与邪气C.化气与成形D.消长与转化E.治标与治本答案:CA.阴阳对立制约关系正常B.阴阳依存互根关系正常C.阴阳消长平衡关系正常D.阴阳对立和消长关系正常E.阴阳相互转化关系正常答案:C29. 阴阳转化是A.有条件的B.无条件的C.绝对的D.相对的E.必然的答案:A30. 可用阴阳对立制约解释的是A.寒极生热B.阴损及阳C.寒者热之D.重阴必阳E.阴中求阳答案:C31. 可用阴阳相互转化解释的是A.寒极生热B.阴损及阳C.寒者热之E.阴中求阳答案:A32. 可用阴阳互根互用解释的是A.寒极生热B.阴病治阳C.寒者热之D.重阴必阳E.阴中求阳答案:E33. 导致实热证的阴阳失调是A.阳偏胜B.阳偏衰C.阴偏胜D.阴偏衰E.阴胜阳病答案:A34. 导致虚热证的阴阳失调是A.阳偏胜B.阳偏衰C.阴偏胜D.阴偏衰E.阴胜阳病答案:D35. 导致虚寒证的阴阳失调是A.阳偏胜B.阳偏衰C.阴偏胜D.阴偏衰E.阴胜阳病答案:B36. 导致实寒证的阴阳失调是A.阳偏胜B.阳偏衰C.阴偏胜D.阴偏衰E.阴胜阳病答案:C37. 属于阳的脉象是A.浮B.沉C.迟D.涩E.细答案:A38. 属于阴的脉象是A.浮B.数D.滑E.洪答案:C39. 属于阳证的是A.里证B.表证C.寒证D.虚证E.阴虚证答案:B40. 属于阴证的是A.虚证B.表证C.热证D.实证E.阳亢证答案:A41. 以下属于阴的是A.浮脉B.面色鲜明C.迟脉D.背E.声高42. 以下属于阳的是A.面色晦暗B.声低无力C.脉象沉细D.心烦不宁E.精神萎靡答案:D43. “阴病治阳”的病理基础是A.阴虚B.阳虚C.阴胜D.阳胜E.阴阳两虚答案:B44. “阳病治阴”的病理基础是A.阴虚B.阳虚C.阴胜D.阳胜E.阴阳两虚答案:A45. 适用于阴偏衰的治疗方法是A.阳病治阴C.阴中求阳D.阳病治阳E.阴病治阴答案:A46. “阴中求阳”的治疗方法适用于A.阴虚B.阳虚C.阴胜D.阳胜E.阴阳两虚答案:B47. “阳中求阴”的治疗方法适用于A.阴虚B.阳虚C.阴胜D.阳胜E.阴阳两虚答案:A48. 补阴时适当配伍补阳药称为A.阴中求阳B.阳中求阴C.阴病治阳D.阳病治阴E.阴病治阴49. 补阳时适当配伍补阴药称为A.阴中求阳B.阳中求阴C.阴病治阳D.阳病治阴E.阳病治阳答案:A50. 阴阳偏衰的治疗原则是A.损其有余B.补其不足C.寒者热之D.热者寒之E.寒因寒用答案:B51. 阴阳偏胜的治疗原则是A.损其有余B.补其不足C.寒者热之D.热者寒之E.热因热用答案:A52. “益火之源,以消阴翳”是指C.热者寒之D.寒者热之E.阳中求阴答案:A53. “壮水之主,以制阳光”是指A.阴病治阳B.阳病治阴C.热者寒之D.寒者热之E.阳中求阴答案:B54. 热者寒之适用于A.阴虚则热B.阳虚则寒C.阴胜则寒D.阳胜则热E.阴阳两虚答案:D55. 寒者热之适用于A.阴虚则热B.阳虚则寒C.阴胜则寒D.阳胜则热答案:C56. 属于阳的味是A.酸B.苦C.咸D.辛E.涩答案:D57. 属于阴的味是A.酸B.甘C.淡D.辛E.辣答案:A。

中医哲学基础之阴阳学说一、阴阳的概念(一)阴阳的含义阴阳,是中国古代哲学的一对范畴,是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括。

阴阳,既可以标示相互对立的事物或现象,又可以标示同一事物或现象内部对立着的两个方面。

事物阴阳属性归类表一般的说,凡是运动的、外向的、上升的、弥散的、温热的、明亮的、兴奋的都属于阳;相对静止的、内守的、下降的、凝聚的、寒冷的、晦暗的、抑制的都属于阴。

寒热、动静、明暗是阴阳的标志性属性,而水火皆具备,故称“水火者,阴阳之征兆也”。

(二)事物阴阳属性的绝对性和相对性事物阴阳属性的绝对性,主要表现在其属阴或属阳的不可变性,即绝对性。

事物阴阳属性的相对性主要体现:一是阴阳属性可互相转化,如昼为阳,夜为阴。

白天的上午与下午相对而言,则上午为阳中之阳,下午为阳中之阴;夜晚的前半夜与后半夜相对而言,则前半夜为阴中之阴,后半夜为阴中之阳。

二是阴阳之中复有阴阳,即阳阳的无限可分性。

三是阴阳属性因比较标准变化而变化。

二、阴阳学说的基本内容(一)阴阳的对立制约对立制约,是指属性相反的阴阳双方在一个统一体中的相互斗争、相互排斥和相互制约。

“动极者镇之以静,阴亢者胜之以阳。

”“阳胜则阴病”“阴胜则阳病”;“阳虚则阴盛”“阴虚则阳亢”。

人体阴阳之间的动态平衡,是阴阳双方相互对立、相互制约的结果。

《素问•生气通天论》所谓“阴平阳秘,精神乃治”。

(二)阴阳的互根互用阴阳互根,是指一切事物或现象中相互对立着的阴阳两个方面,具有相互依存,互为根本的关系。

即阴和阳任何一方都不能脱离另一方而单独存在,每一方都以相对的另一方的存在作为自己存在的前提和条件。

如果由于某些原因,阴和阳之间的互根关系遭到破坏,就会导致“孤阴不生,独阳不长”,甚则“阴阳离决,精气乃绝”而死亡。

阴阳互用,是指阴阳双方具有相互资生、促进和助长的关系。

阳以阴为基,阴以阳为偶;阴为阳守持于内,阳为阴役使于外。

所谓“阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也。

(中医)阴阳学说的内容(一)阴阳对立制约阴阳学说认为自然界的一切事物和现象,都存在着相互对立的阴和阳两个方面,即为阴阳对立。

如内与外,外为阳、内为阴;动与静,动为阳、静为阴;出与入,出为阳、入为阴;升与降,升为阳、降为阴;热与寒,热为阳、寒为阴;数与迟,数为阳、迟为阴等。

所有这些都说明了阴阳是代表了事物或现象中相互对立的不可分割的两个方面,并且普遍存在于一切事物或现象之中。

阴阳是矛盾的两个方面,既是对立的,又是统一的,统一是对立的结果;对立是二者之间相反的一面,统一是二者之间相成的一面。

没有对立也就没有统一,没有相反,也就没有相成。

阴阳两个方面的相互对立,主要表现于它们之间的相互制约、相互对抗。

通过阴与阳相互制约和相互对抗的结果,取得了统一,达到了阴阳之间的相对动态平衡。

自然界中春、夏、秋、冬四季及温、热、凉、寒四时气候周而复始、循环不已的变化,这正是自然界中阴阳二气相互制约、相互推移变化的结果。

如:夏季正当阳热盛,但夏至以后阴气却渐次以生,用以制约火热的阳气;冬季正当阴寒盛,而冬至以后阳气却随之而复,用以制约寒冷之阴。

秋冬之所以寒冷,是因为秋冬之阴气上升,抑制了春夏温热之气的缘故;春夏之所以温热,是因为春夏之阳气上升抑制了秋冬寒冷之气的缘故。

阴阳对立,就是通过阴阳的相互制约、相互对抗,促进了自然界一切事物的发展变化,同时也贯穿于人体生命过程的始终。

基于此,事物才能不断地发展变化,自然界才会生生不息,生物才有生长化收藏和生长壮老已的变化,机体才能进行正常的生命活动。

人体在正常生理状态中,阴阳两个方面也不是平平静静各不相关,而仍是处在阴阳相互制约、相互对抗的动态平衡之中,《内经》称之为“阴平阳秘”。

阴阳的相互对立无所不在,通过相互对抗达到相互制约;在相互制约、相互对抗中取得动态平衡,以推动事物的发展变化。

如果这种动态平衡遭到破坏,就会导致疾病的发生,即《素问·阴阳应象大论》说:“阴胜则阳病,阳胜则阴病。