2021年九年级历史上册《人类的形成与文明的曙光》教案 川教版

- 格式:doc

- 大小:31.50 KB

- 文档页数:10

![[初中历史]人类的形成与文明的曙光学案 川教版](https://uimg.taocdn.com/1f165dfece2f0066f533223f.webp)

九年级上册历史第一学习主题:史前时期的人类(1课)第1课人类的形成与文明的曙光·学案河南省光山县南向店乡第一初级中学:向芳传一、教与学目标1、了解早期人类的出现、三大人种划分的依据及人种形成的主要原因。

2、了解人类最初经历的社会过程及父系氏族后,人类社会发生的变化情况。

3、掌握人类进化阶段及主要代表和母系氏族社会、父系氏族社会相同点与不同点。

二、重点与难点重点:氏族社会的出现及发展过程。

难点:从形成、进化、人种三方面说明人类的出现。

三、学法指导(列表)(一)整合联比学习法(二)明晰易混点四、入课学习过程(一)自主学课文,梳理本课知识点(1)非洲的就是人类的直系祖先。

(2)从猿到人的转变过程中,起到了决定性的作用。

(3)人种的形成主要受影响。

(4)世界上最早进入文明时期的国家和地区分别是:五、巩固提高训练(一)选择题1、考古人员在北京人遗址中发现了大量木炭和几处较大的灰烬堆,这说明北京人()A.回建造房屋B.会使用天然火C.会制造彩陶D.会种植水稻2、父系氏族社会取代母系氏族社会的原因有()①手工业的进步②农耕和畜牧业的发展③男子主要从事犁耕和畜牧业,在经济生活中占主导地位④婚姻关系相对稳定,人们“既知其母,又知其父”。

A. ①②B.③④C. ①②③D. ①②③④3、“稻花香里说丰年”据考古发现,下列原始居民种植水稻的是()A.元谋人B.北京人C.半坡居民D.河姆渡居民4、人类历史上的氏族出现的根本原因是()A.人类征服自然的能力增强B.当时财产公有C.妇女在当时的社会生活中占有主导地位D.生产力的发展和社会的进步。

(二)非选择题阅读下面材料,讨论答问:人类之所以最终能脱离单纯的动物状态而转变为人,劳动是决定性因素。

南方古猿可能已经开始摆脱用手帮助行走的习惯。

手的解放使古猿有可能进行劳动,躯干的直立又促进了脑的发展。

这样,经过若干万年,古猿便跨出了关键性的一步:制造工具。

人和动物在本质上的区别,就在于劳动;二劳动是从制造工具开始的……以致我们从某种意义上必须说:劳动制造了人本身。

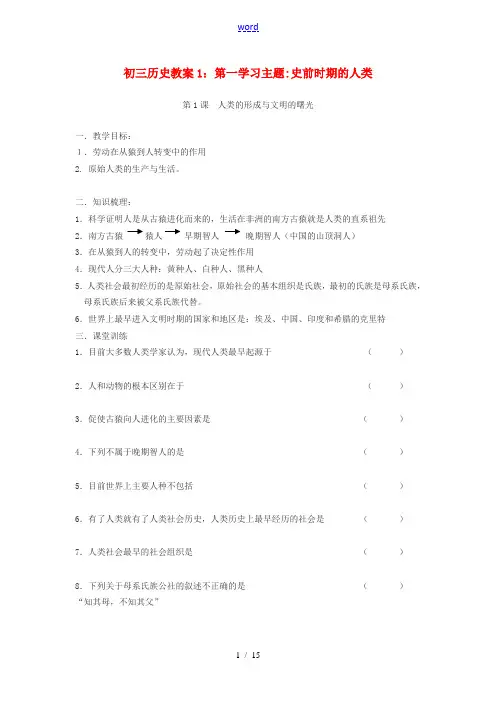

初三历史教案1:第一学习主题:史前时期的人类第1课人类的形成与文明的曙光一.教学目标:1.劳动在从猿到人转变中的作用2. 原始人类的生产与生活。

二.知识梳理:1.科学证明人是从古猿进化而来的,生活在非洲的南方古猿就是人类的直系祖先2.南方古猿猿人早期智人晚期智人(中国的山顶洞人)3.在从猿到人的转变中,劳动起了决定性作用4.现代人分三大人种:黄种人、白种人、黑种人5.人类社会最初经历的是原始社会,原始社会的基本组织是氏族,最初的氏族是母系氏族,母系氏族后来被父系氏族代替。

6.世界上最早进入文明时期的国家和地区是:埃及、中国、印度和希腊的克里特三.课堂训练1.目前大多数人类学家认为,现代人类最早起源于()2.人和动物的根本区别在于()3.促使古猿向人进化的主要因素是()4.下列不属于晚期智人的是()5.目前世界上主要人种不包括()6.有了人类就有了人类社会历史,人类历史上最早经历的社会是()7.人类社会最早的社会组织是()8.下列关于母系氏族公社的叙述不正确的是()“知其母,不知其父”9.阅读下列材料:当时的婚姻状况使人们只知道自己的母亲,而不知道自己的父亲。

请回答:(1)这则材料反映了氏族发展过程中的哪一阶段的婚姻状况?(2)这一阶段什么人在社会中占有主导地位?(3)这一阶段后来被哪一阶段所取代?最根本的原因是什么?初三历史教案2:第二学习主题:古代亚非文明第1课:上古亚非文明主备:李春宝时间:7.24一.教学目标:1.使学生掌握古埃及、巴比伦、印度奴隶制国家的建立、金字塔、《汉谟拉比法典》,种姓制度2.认识古埃及、巴比伦、印度文明在世界历史上的地位和影响二.教学重点金字塔,《汉谟拉比法典》,印度种姓制度三.知识梳理(一)、神奇的金字塔1.埃及的地理位置:非洲北部的尼罗河流域2.统一的奴隶制国家的形成:时间公元前3100年(最早)3.金字塔是古埃及文明的标志,作用是作为法老的陵墓,胡夫金字塔上最大的金字塔。

第1课人类的形成与文明的曙光(1课时)【教辅教案使用说明】史前时期的人类,讲述人类的形成以及人类进入文明时代的转变。

这部分内容在整个世界历史所占的比重不大,甚至很多地区不把它作为考试考查的内容。

本部分的知识点逐一细化为六个部分:最早的人类、完全形成的人、三大人种、母系氏族社会、父系氏族社会、氏族社会的瓦解,氏族社会的成因及特点是教学的重点。

课时详解按照教材的栏目,划分了两个学点,学点一是早期的人类是教学的难点但不是重点,做了较为简单分析,选取了代表性的题目,引导学生科学的认识人类的起源和进化,突出基本历史知识的识记。

学点二包含本节的教学重点,进行了详细的解读,并选取了近年来的中考试题作为题例,侧重对重点知识的理解运用,强化教学重点的突破。

不同题例的选用显示对历史基本知识掌握的达成度。

该学点侧重母系氏族和父系氏族社会的特点,抓住他们的不同点和相同点进行了行进的分析,理解私有财产和阶级的出现导致氏族开始瓦解,人类从野蛮走向文明。

最后以网络的形式概括本课的知识点,一目了然,便于记忆。

精析精练中的定时巩固检测围绕本课的两个知识点,设计了14个题目练习,其中1、2、3、4等选择题考查基本历史知识,纯考查学生对基础知识的记忆理解,5题考查“完全形成的人”的四个阶段,6题考查社会性质的变化,应该作为重点讲评,7题是考查母系氏族和父系氏族的不同点,是本课的重点内容,可以扩展讲析。

10题以后为材料题,涉及人类的产生和氏族社会的内容,应该做扩展性讲评。

[案例一] 课时详解【课堂导入】人类是怎样产生的?中外有很多神话传说。

我国有女娲抟土造人的传说,西方有上帝创造亚当、夏娃的故事(如下图)。

当然,这些只是神话传说。

现代人类起源于什么呢?它是怎样发展成为现代人类的?世界上的三大主要人种是如何产生的?在原始社会,人类又经历了哪两个不同的时期?为什么会发生这样的发展变化呢?上帝创造亚当、夏娃现在就让我们一起穿越时空隧道,回到远古时代去探寻其中的秘密。

《人类的形成与文明的曙光》教案【教学目标】1.知识与技能记住南方古猿、三大人种的名称、世界上最早进入奴隶制社会的国家和地区;了解氏族组织的基本状况,理解劳动创造人的科学观点。

2.过程与方法⑴通过神话故事,借助文学的描述,引导学生学习分析历史问题、认识历史的方法;⑵通过引导学生阅读课本内容,学会“以正文为纲,从多渠道获取信息”的方法,培养学生综合运用多种信息思考和探究问题的能力;通过指导学生分析历史材料,培养学生的材料解析能力。

3.情感态度和价值观通过对劳动在从猿到人转变过程中作用的了解,认识劳动对人类的进化和原始社会组织形成的意义,对学生进行劳动创造世界的教育;通过原始社会组织从母系氏族一父系氏族一奴隶社会不断演进的轨迹的学习,了解人类从野蛮走向文明的历史进程,对学生进行人类历史总是在不断进步的历史发展观的教育。

【教学重点】母系氏族与父系氏族形成的原因及特点,对“从野蛮走向文明”概念的科学理解。

【教学方法】本课时所使用的教学方法有:讲述法、讨论法、阅读指导法等。

学习方法有:学生分组探究法、自主探究法等。

【课前准备】1.课前预习,鼓励同学们利用课余时间查阅《物种起源》等有关资料,尽可能多地了解人类形成的相关说法,并选读人类形成的相关故事传说。

2.准备课堂小节目,如:讲述上帝造人的故事,看劳动创造人的科教影片【课时安排】1课时【教学过程】1、导入新课:当科学家研究世界各地的人类基因时,有一个惊人的发现,那就是如今全世界的人,都是一小群人的后代。

有人说约70000年前,一次火山突然喷发,世界上只剩下2000人。

如果将当时全世界的人都集中起来,只要一个小礼堂就能容下。

接着由于大气中氧气增加。

所有动物的基本结构确定下来。

后来一些原始鱼类向陆地转移,手臂结构出现了。

由于一次生物大灭绝。

它们颌骨上的几块骨头,也成了耳骨,使我们有了非凡的听力。

6500万年前,我们的体毛、指甲和鸡皮疙瘩,都是这场灾难的产物。

之后,数百万年中,非洲的变化,使我们的祖先从猿变成了人。

课题名称人类的形成与文明的曙光三维目标【课标】列举南方古猿等早期人类的代表,了解人类起源和三大主要人种的形成,讲述该亚与俄瑞斯特的传说,知道母系氏族社会与父系氏族社会形成的原因及特点。

1.识记与理解记住南方古猿、三大人种的名称;记住世界上最早进入奴隶制社会的国家和地区;了解氏族组织的基本状况,理解劳动创造人的科学观点。

2.能力与方法通过对原始人的进化和三大人种插图的识别,培养学生的观察分析能力;通过对原始氏族大家庭插图的解读,培养学生的想象能力;通过对上帝造人和俄瑞斯忒斯特神话故事的阅读,了解从文学的描述中获取历史信息的方法。

3.情感态度与价值观通过对劳动在从猿到人转变过程中作用的了解,认识劳动对人类的进化和原始社会组织形成的意义,进行劳动创造世界的教育;通过原始社会组织从母系氏族一父系氏族一奴隶社会不断演进的轨迹的了解,认识人类从野蛮走向文明的历史进程,对学生进行人类历史总是在不断进步的历史发展观的科学发展观教育。

从世界的角度,即宏观的角度,认识史前时期人类在生产、生活、社会组织等方面的共性。

重点目标劳动创造人,原始人类的生产与生活。

难点目标母系氏族与父系氏族形成的原因及特点,对“从野蛮走向文明”概念的科学理解。

导入示标谁是我们的祖先?谁挺胸而立于茫茫原野?谁又为我们开启了五千年的文明之门?今天,让我们一起感受早期人类经历洪荒的痛苦和恐惧,以及在享受自然时的喜悦和欢心。

目标三导学做思一、早期人类教师:古老的神话中说人是由神创造出来的。

那么,有谁知道我国乃至世界各民族中流传着哪些关于神创造人类的神话呢?(多媒体展示:图片《女娲造人》和《上帝创造亚当》)(活动略,教师予以适当的评价)1、早期人类进化教师:转瞬之间,千百万年的历史已经从我们的眼前流逝,科学的论证告诉我们是古猿进化成了今天的人类,那么早期人类经过了怎样的进化过程?(学生讨论并回答,教师总结)教师:对了,南方古猿是人类的直系祖先,能人和直立人属于猿人时期,他们生活在距今二三百万年前。

人类的形成与文明的曙光【教学目标】知识与能力通过本课的学习,使学生大致了解人类形成的历史,包括人类的出现,氏族社会的产生等相关史实。

培养学生用历史唯物主义观察和分析历史问题的能力,提高学生的科学人文素养。

通过氏族社会的产生和原始社会解体等相关重点问题的阐释和分析,使学生认识:社会经济的发展、科学文化的进步是人类社会前进的根本动力,也是人类文明水平的重要标尺。

过程与方法教学过程中采用导读法,引导学生注意从文字资料中获取必要信息,并能在此基础上提出自己的观点。

采用例证法和对比法,提高学生的综合能力,尤其在观察、比较等方面,同时对课堂的教学过程中实施探究式学习起到良好的基础作用。

在教学过程中始终贯彻探究式学习,教师不断深入的提问,引发学生思考,让学生在观察图片、阅读文字、自由讨论等过程中,获取必要的信息,在深入思考的过程中,不断完善自己的观点。

情感态度与价值观通过对人类出现的学习,使学生科学地认识到人类的进化过程,劳动创造了世界和人类本身。

通过人种的出现是由于自然和历史条件形成的学习,使学生认识到世界上不同的人种之间是互相平等的。

通过对氏族、国家的产生的学习,让学生认识到随着生产力的不断提高,人类社会也不断向前发展。

【教学重难点】重点:氏族社会的产生及其特点和作用。

难点:人类是怎样由古猿进化而来的?【教学过程】【导入新课】人类的历史是从人类的出现开始的。

那么人类是怎样起源、发展,不同的人种又是怎样产生的呢?人类最初的社会是什么样的?国家又是怎样产生的?就让我们带着这些问题,一起来学习人类历史的开端,共同去追寻早期人类生活的足迹吧!【讲授新课】关于人类的出现,世界各国都有很多神奇有趣的传说。

比如说中国古代最著名的就有盘古开天辟地和女娲造人等神话故事。

其他很多国家也有类似的传说,如《圣经》里的“上帝造人说”等等。

但这些仅仅是人们的传说和想象。

我们应该通过阅读文字资料,考察研究文物、古迹或遗址来学习和了解人类历史。

川教版九年级上世界古代史第一学习主题史前时期的人类第1课人类的形成与文明的曙光(共1课时)第一教案 ---------------------------------------------- 教材教案【名师说课】教材分析本课以“人类的形成”为主题概述了原始社会的历史演变,主要以人类的出现、氏族社会的产生、原始社会的瓦解三大问题为线索,向学生展示了原始社会的历史风貌。

本课教学重点:氏族社会的产生及其特点和作用。

氏族社会的产生。

人类社会的历史是随着人类的诞生而开始的。

直立人阶段的原始人类已经过着集体劳动,共同消费的社会生活。

在早期智人阶段,人类除在集体组织内部进行按性别和年龄进行劳动社会分工外,同时在婚姻关系上已从原始的乱婚进入血族群婚阶段。

也就是说,在一个集体内部禁止母辈和子辈之间的通婚(但同辈人之间却互相通婚),它比原始的乱婚进步。

实行血族群婚制的集体,又称之“血缘家庭”。

恩格斯曾在《家庭、私有制和国家的起源》一书中说:“这种家庭的典型形式,应该是一对配偶的子孙中每一代都互为兄弟姐妹,正因为如此,也互为夫妻。

”血族群婚是人类婚姻关系发展的第一步,也是氏族组织的最初萌芽。

晚期智人阶段,随着生产力的发展和社会的进步,实行血族群婚的血缘家庭逐渐转变为实行本血族内禁婚,必须和血族外的异性通婚的族外群婚制,即本血族的兄弟姐妹不再互为夫妻而只能和另一个血族的男女通婚。

这种实行族外群婚制的血族就逐渐形成一个界线分明的社会集团,即氏族。

通俗地说,氏族就是人们按照血缘关系组成的一个比较固定的集团,它是当时社会的基本细胞。

氏族社会的特点。

与原始群,特别是与国家组织形式相比,氏族社会具有如下特点:第一,氏族社会是人类第一个正式的社会组织形式,它经历了母系氏族和父系氏族两个不同的阶段;第二,氏族是按同一祖先的亲属关系(即血缘关系)结合在一起的社会集团,血缘是制约人类相互关系的最基本的纽带;第三,氏族是原始人类的社会组织和经济组织的基本单位,由于女子和男子在不同时期的不同经济地位,因此在母系氏族和父系氏族不同时期,妇女和男子先后成为氏族社会的主体;第四,氏族社会是一个没有剥削、没有压迫的平等社会,人们过着共同劳动、共同消费的生活。

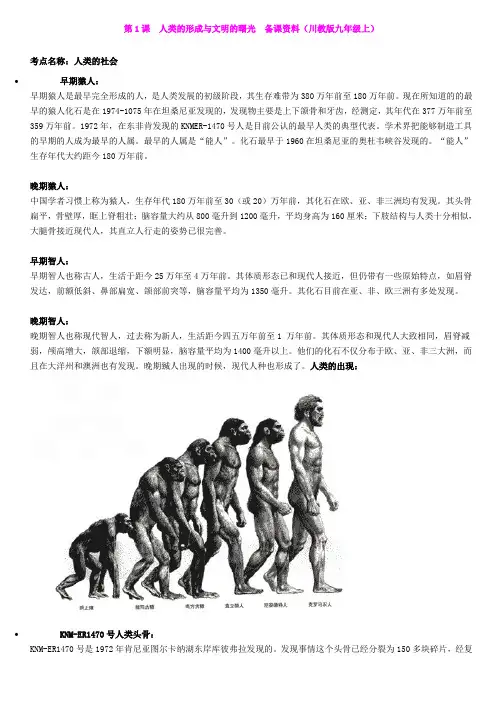

第1课人类的形成与文明的曙光备课资料(川教版九年级上)考点名称:人类的社会∙早期猿人:早期猿人是最早完全形成的人,是人类发展的初级阶段,其生存难带为380万年前至180万年前。

现在所知道的的最早的猿人化石是在1974-1075年在坦桑尼亚发现的,发现物主要是上下颌骨和牙齿,经测定,其年代在377万年前至359万年前。

1972年,在东非肯发现的KNMER-1470号人是目前公认的最早人类的典型代表。

学术界把能够制造工具的早期的人成为最早的人属。

最早的人属是“能人”。

化石最早于1960在坦桑尼亚的奥杜韦峡谷发现的。

“能人”生存年代大约距今180万年前。

晚期猿人:中国学者习惯上称为猿人,生存年代180万年前至30(或20)万年前,其化石在欧、亚、非三洲均有发现。

其头骨扁平,骨壁厚,眶上脊粗壮;脑容量大约从800毫升到1200毫升,平均身高为160厘米;下肢结构与人类十分相似,大腿骨接近现代人,其直立人行走的姿势已很完善。

早期智人:早期智人也称古人,生活于距今25万年至4万年前。

其体质形态已和现代人接近,但仍带有一些原始特点,如眉脊发达,前额低斜、鼻部扁宽、颌部前突等,脑容量平均为1350毫升。

其化石目前在亚、非、欧三洲有多处发现。

晚期智人:晚期智人也称现代智人,过去称为新人,生活距今四五万年前至1 万年前。

其体质形态和现代人大致相同,眉脊减弱,颅高增大,颌部退缩,下额明显,脑容量平均为1400毫升以上。

他们的化石不仅分布于欧、亚、非三大洲,而且在大洋州和澳洲也有发现。

晚期臹人出现的时候,现代人种也形成了。

人类的出现:∙KNM-ER1470号人类头骨:KNM-ER1470号是1972年肯尼亚图尔卡纳湖东岸库彼弗拉发现的。

发现事情这个头骨已经分裂为150多块碎片,经复原后按登记号码为KNM-ER1470号头骨。

该头骨定年为290万年前,脑容量约为775毫克,肢骨与现代人相似,1470号人是最早的人属代表之一,但头骨无突出而相连的眉脊,因而在进化系统中处于何种位置仍有争议。

人类的形成与文明的曙光【教学目标】知识与能力通过本课的学习,使学生大致了解人类形成的历史,包括人类的出现,氏族社会的产生等相关史实。

培养学生用历史唯物主义观察和分析历史问题的能力,提高学生的科学人文素养。

通过氏族社会的产生和原始社会解体等相关重点问题的阐释和分析,使学生认识:社会经济的发展、科学文化的进步是人类社会前进的根本动力,也是人类文明水平的重要标尺。

过程与方法教学过程中采用导读法,引导学生注意从文字资料中获取必要信息,并能在此基础上提出自己的观点。

采用例证法和对比法,提高学生的综合能力,尤其在观察、比较等方面,同时对课堂的教学过程中实施探究式学习起到良好的基础作用。

在教学过程中始终贯彻探究式学习,教师不断深入的提问,引发学生思考,让学生在观察图片、阅读文字、自由讨论等过程中,获取必要的信息,在深入思考的过程中,不断完善自己的观点。

情感态度与价值观通过对人类出现的学习,使学生科学地认识到人类的进化过程,劳动创造了世界和人类本身。

通过人种的出现是由于自然和历史条件形成的学习,使学生认识到世界上不同的人种之间是互相平等的。

通过对氏族、国家的产生的学习,让学生认识到随着生产力的不断提高,人类社会也不断向前发展。

【教学重难点】重点:氏族社会的产生及其特点和作用。

难点:人类是怎样由古猿进化而来的?【教学过程】教师活动学生活动设计意图导入新课:(展示图片)这几张图片大家是不是很熟悉呢?谁能说说这个故事讲的是什么内容呢?人类是怎样产生的?熟悉!《冰河世纪》讲述三个“伙伴”把一个人类小孩送回到他的父亲那里,剑齿虎和猛犸象、树懒成了好朋友。

通过展示卡通电影中的形象,引发学生的探知兴趣,拉近师生之间的距离,为教师提问提供良好的前提。

通过讲述电影故事,提高学生的兴趣,然后话锋一转,进入本课主题。

授课与活动一、早期人类(展示)人类起源的资料人类的起源,可以说是学术上最令人头痛的问题,不论是人类学家、考古学家、历史学家、生物学家、化学家,甚至于哲学家、宗教家,都曾对人类起源做过各种角度的研究,然而,迄今仍没有最令人信服的说法。

初中历史川教版九年级上册第一单元第1课人类的形成与文明的曙光教学设计【名师授课教案】1教学目标1、识记与理解记住南方古猿、三大人种的名称;记住世界上最早进入奴隶制社会的国家和地区;了解氏族组织的基本情况,理解劳动创造人的科学观点。

2、能力与方法通过对原始人进化和三大人种插图的识别,培养学生观察能力;通过对上帝造人和该亚、俄瑞斯忒斯神话故事的阅读,了解从文学的描述中获取历史信息的方法。

3、情感态度与价值观通过对劳动在从猿到人转变过程中作用的了解,认识劳动对人类的进化和原始社会组织的重要意义,进行劳动创造世界的教育。

认识人类从野蛮走向文明的历史进程,对学生进行人类历史总是在不断进步的科学发展观教育。

2学情分析九年级学生对于历史事物的理解能力、分析能力概括能力、比较能力都比七八年级有了较大提高,但仍然比较差;有一定的创造性,但自学性和独立性还不强。

因此培养学生的自主学习及探究能力是非常重要的。

同时,通过七年级第一学习主题《中华文明的起源》的学习,学生对该课人类的形成与文明的曙光已经有了模糊的认识,学习该课的难度较小。

在教学过程中,采用问题探索法和讨论法,以培养学生自主学习的意识、主动参与、大胆质疑、创新等思维,使学生的智能和认识水平都得以发展。

3重点难点重点:劳动创造人;原始人类的生产生活。

难点:母系氏族与父系氏族形成的原因及特点;对人类“从野蛮走向文明”概念的科学理解。

4教学过程4.1第一学时4.1.1教学活动活动1【导入】导入同学们,还记得元谋人吗?他的发现有着怎样的历史意义呢?(多媒体展示元谋人图片) (学生答:元谋人距今约170万年左右,是我国境内已知最早人类。

)。

第1课人类的形成和文明的曙光教案(川教版九年级上)[课题说明]本课题选自川教版义务教育课程标准实验教材《世界历史》九年级上册第一学习主题《史前时期的人类》第1课,适用于初中九年级上期。

本课属于讲述与活动讨论课结合的课型。

[学情分析]初三学生对于历史事物的理解能力、分析能力概括能力以比较能力都比初一初二有一较大提高,但仍然比较差,有一定的创造性,但自学性和独立性还不强。

因此培养学生的自主学习及探究能力是非常重要的。

在教学过程中,用了大量的历史材料及设问,采用问题探索法和讨论法,以培养学生自主学习的意识、主动参与、大胆质疑、创新等思维,使学生的智能和认识水平都得以发展。

并且初中课的特点要注重学生情感态度价值观,历史的凝重、悲怆、生动等情绪激发都是我们的责任,通过大量资料引导学生走过历史、溶入历史是本课的一个特点。

[教材分析]一、教材地位与作用本课是初三世界史的第一课,可以说是学习世界历史知识的导入课,如果在这课中提升学生学习世界历史的兴趣,积极性是很重要的。

而且本课的知识要点大概分为两部分,“史前”主要涉及到人类的起源和最早的人类社会形态,要用很短的篇幅让学生搞清楚这个问题。

“野蛮到文明”是从社会发展的科学理论讲述人类从无阶级的社会向阶级社会的演进,理论性很强,但其内容与后面的古代史五大问题分别论述密切相关,是本册书前半段知识的基础,所以本课的处理对于今后的学习至关重要。

二、教学目标根据《教学大纲》的要求和初三学生的实际情况分析,确定以下教学目标:1、识记与理解了解历史领域的考古知识,知道人类是由古猿进化来的。

知道世界三大人种,了解他们的形成原因。

说说母系氏族社会与父系氏族社会形成的原因及特点。

人类从野蛮到文明的过渡及文明史的出现。

2、能力与方法通过对人类形成的原因,母系氏族向父系氏族的过渡及野蛮走向文明的发展三大问题的分析,提高学生运用辩证唯物主义和历史唯物主义分析历史问题的能力。

运用大量的影画资料及学生活动分析上述问题的过程是培养学生运用材料,归纳规律,了解内涵的过程,让学生树立一种历史感。

2021年九年级历史上册《人类的形成与文明的曙光》教案川教版教学目标一、识记与理解记住南方古猿、三大人种的名称、世界上最早进入奴隶制社会的国家和地区;了解氏族组织的基本状况,理解劳动创造人的科学观点。

二、能力与方法通过神话故事,借助文学的描述,引导学生学习分析历史问题、认识历史的方法;通过引导学生阅读课本内容,学会“以正文为纲,从多渠道获取信息”的方法,培养学生综合运用多种信息思考和探究问题的能力;通过指导学生分析历史材料,培养学生的材料解析能力。

三、情感态度与价值观通过对劳动在从猿到人转变过程中作用的了解,认识劳动对人类的进化和原始社会组织形成的意义,对学生进行劳动创造世界的教育;通过原始社会组织从母系氏族一父系氏族一奴隶社会不断演进的轨迹的学习,了解人类从野蛮走向文明的历史进程,对学生进行人类历史总是在不断进步的历史发展观的教育。

教学重点和难点一、重点:劳动创造人,原始人类的生产与生活。

二、难点:母系氏族与父系氏族形成的原因及特点,对“从野蛮走向文明”概念的科学理解。

课型新课热情。

)师:浮动的尘埃,稀薄的雾气,一个暗淡的蓝点,一颗自身不能发光的行星,它却是人类目前唯一的家园。

那么,谁是我们的祖先?谁最先行走于地球上?谁又是它们现在依然存活的近亲?今天,让我们一起感受早期人类在经历野蛮生活时所受到的痛苦和恐惧,以及在享受自然时的喜悦和欢心。

二、学习新课(一)早期人类师:古老的神话中说人是由神创造出来的。

那么,有谁知道我国乃至世界各民族中流传着哪些关于神创造人类的神话呢?(活动略,教师予以适当的评价)(多媒体展示:图片《女娲造人》和《伊甸园里》)师:《女娲造人》和《伊甸园里》两则神话故事,一则出自中国,一则出自西方,从两则神话中,可以看出东西方文化的差异,但是两则故事也有许多共同点。

咱们来个限时比赛,看谁在最短的时间内找到最多的相同点。

(学生可能有如下回答:两则神话都认为人类并不是从来就有的;两则神话都认为人类是被创造出来的,都有创造人的神;制造人的材料都被设想为泥土,大地是人类的母亲;人的形象都是按照创造者自身的形象设计的;两则神话都说到人类为什么有男女性别的差异。

)师:在完全隔绝的状态下,东西方的想象竞有这么多相似点,这是非常有趣的。

但这些仅仅是人们的传说和想象。

我们应该通过阅读文字资料,考察、研究文物、古迹或遗址来学习和了解人类历史。

那么,人类到底是如何起源的呢?今天我们就来进行一次科学的旅行,去探究这个奥秘。

(录像播放:《原始人的进化过程》)师:转瞬之间,千百万年的历史已经从我们的眼前流逝,科学的论证告诉我们是古猿进化成了今天的人类,集体的生产劳动实践则是转变过程中的决定因素。

现在让我们展开想象的翅膀,参加今天的第二轮比赛。

要求如下:(多媒体展示)①根据所学知识,每组设计一幅不同时期、不同地域的原始人生活想象图。

②每组派代表到画像前阐述创作理念,包括:(1)体貌特征理念;(2)生产、生活场景搭配理念等。

力求多角度、多层次地反映原始人类的进化过程。

③想象图中须隐藏一至二处错误。

④根据画像制作的精美程度,设计是否有创意,说明内容是否充分等评奖。

(多媒体展示:《原始人的进化示意图》《原始石器》等相关图片,给学生提供历史信息。

)(学生成果展示,阐述本组的创作理念,深化知识点。

)师:猫爪行天下,大家来找茬(电视游戏节目)。

谁能够找到这些创作中的错误,成为今天的“找茬大王”、“挑刺专家”呢?(学生活动,强化重点,突破难点。

)师:在如此漫长的发展历程中,人类除了要面临各种凶猛野兽的威胁之外,气候的剧烈变化也给他们带来了极大的灾难。

身处险恶的生存环境,人类又是如何一步步从野蛮迈向文明的呢?(二)从野蛮走向文明师:首先,我们来做一个小小的调查:跟随父姓的同学请举起你的左手,跟随母姓的同学请举起你的右手。

(活动过程略)(多媒体展示相关图片:东汉许慎《说文解字》说:“姓,人所生也。

……因生以为姓,从女生。

”)师: (故作困惑状)为什么会这样呢?谁能给我个解释?(学生回答略)师:其实姓的渊源应该追溯到原始社会的第一个阶段——母系氏族公社时期。

在那时人们都是跟随母姓的,为什么呢?咱们来第三轮智力大比拼。

学生可能有如下回答:因为当时实行族外群婚,人们只知其母,不知其父,血缘关系只能按母系计算;因为妇女繁衍、哺育后代;因为那时男子打猎,工具简陋,不能获得很多食物来充分保证全氏族成员的生活,地位较低,而妇女的采集工作等成为比打猎更可靠的生活资料来源,妇女在氏族里处于领导地位;今天的“姜"、“姚"等姓中都有女字,可能也与此有关。

(教师予以适当的评价)师:那么,我们又从何时改随父姓了呢?(学生可能回答:父系氏族公社时期。

同时,多媒体显示《“男”“女”“妇”“家”等汉字的古篆文写法及其象形、会意》图片。

)师:从这些萌芽于原始社会并成熟于后世的汉字,似乎有意留下了母系——父系这一变迁的线索。

你能从中提取哪些历史信息呢?学生可能有如下回答:随着农业生产的发展,妇女难以承担越来越沉重的农业劳动,男子成为农业的主要劳动者;妇女的劳动更多地限制在抚养子女、执帚持家、处理生活杂务的范围;养猪代表着财富,无“豕”(猪)不成家,氏族分化,家庭出现;“田”和“豕”代表着农业和畜牧业的出现和发展。

(对学生的回答教师予以适当的评价)师:如果说文字见证了历史,考古则打开了了解历史的窗户。

现在,让我们打开尘封千万年的墓葬,以考古学者的身份来考证当年的历史。

比赛第四轮,看谁能够为自己智力的天平增加砝码。

多媒体显示如下材料:材料1:人类学家对北京人遗骨作的统计结果是:死于14岁以下的占3 9.5%,死于30岁以下的占7%,死于40岁至50岁之间的占7.9 9/6,死于50岁至60岁之间的占2.6%,寿命长短不能判定的占43%。

材料2:在半坡遗址公共墓地发掘出250座墓葬,其中成年墓174座,小孩瓮棺76座。

成年墓保存较好的有118座,死者一般头朝西,墓与墓之间的距离相差不太大,有的几乎排列在一条直线上。

墓中有随葬物的71座,随葬的生产工具和装饰品极少,绝大部分是生产用品——陶器……随葬品在女性墓中比较多,男女是分葬的。

成年死者根据鉴定,一般只是在30岁左右。

材料3:大汶口古墓群南北两组墓葬随葬品悬殊。

北边一组七座墓,随葬猪头2 6个,陶器工具167件,而且大多数较精美。

南边一组四座墓,没有猪头随葬,仅有简陋的陶器、工具17件。

……墓群以男、女分别单人葬为主,出现了成对的成年男女同坑合葬墓。

整个墓群发现了八座双人合葬墓。

师:请我们的“专家”、“学者”发表看法。

学生发言中可能有如下看法:材料1中北京人死亡年龄偏低,说明当时生活环境恶劣,生产力低下。

半坡时期,氏族成员地位平等——葬于公共墓地,排成一条直线;材料2反映的是母系氏族公社的情况,女性受尊重——男女分葬及女性随葬品较多;从材料2中可以看出当时生产力水平低,生产工具宝贵——随葬品少且绝大部分为生活用品。

大汶口文化时期贫富悬殊很大,私有财产出现,反映的应该是父系氏族社会的中晚期;材料3还说明人们的婚姻关系逐渐固定——男女合葬墓已出现;从死亡的年龄和随葬的物品来看:历史在发展,生产力有了较大进步。

(教师予以适当的评价)师:种种迹象表明,由母系氏族向父系氏族转化的过程,实际上就是人类改造和征服自然能力不断提高的过程。

当然,无论母系氏族还是父系氏族,财产是公有的,生产和分配都以集体为基础。

但是随着生产力的进一步发展,它必然会带来一系列变化。

那么,人类历史的进程将要发生什么样的变化呢?(显示《父系氏族公社后期贫富分化和阶级的出现示意图》)(学生根据自己的理解讲述上图,再认识生产发展对社会关系的决定性影响)师:随着生产力的进一步提高,剩余产品出现。

生产工具、牲畜、.农产品甚至部分土地逐渐变为家庭私产。

私有制的出现导致贫富分化,阶级差别扩大,贫困的下层沦为奴隶。

为了减轻劳动强度,并生产出更多的剩余产品,人们不再杀死战俘,把他们变为奴隶。

随着贫富差别越来越大,矛盾加剧,奴隶主阶级为加强自己的统治,设置了一系列组织和机构:军队、警察、法庭、监狱和城墙等等。

它们的出现,标志着原始社会的解体和国家的产生。

可见,国家产生的根本原因是由于私有制的产生和阶级的出现。

那么,国家的出现是人类历史的进步还是倒退呢?(学生可以各抒己见,只要言之有理,言之有据即可。

)师:我们能够看到,历史的车轮是滚滚向前的。

人类由原始社会进入奴隶社会意味着摆脱野蛮走向文明。

(多媒体展示《世界地图》)师:现在,我们来做一个游戏,请你在地图上找出世界上最早进入文明时代的国家和地区。

(学生活动略)师:今天我们学习了《人类历史的开端》一课,现在我们来共同回顾一下今天所学的内容。

(多媒体显示:本课知识点小结)接下来,我们一起来最后一轮知识抢答赛,看看同学们对今天所学知识掌握得如何。

(多媒体显示:练习题。

通过学生的知识抢答赛完成对本课内容的复习和巩固。

对学生的抢答,师生共同予以评价。

)三、课外延伸师:达尔文的进化论认为,人是由猿的一支演化而来的。

但也有人认为,人类出现之前的很多遗物遗迹绝非动物所为,用进化论的观点无法解释。

所以又有了千奇百怪的人类起源假说,如太空人基因与雌猿结合的杂交说;某些娇小恐龙是人类祖先的恐龙起源说;人是太空人的合成品的合成说;来自海洋生物的海洋生成说。

想象一下,你能不能也提出独特的人类起源假说?(提示:你的想象当然要有一定的科学依据。

)教学设计后记“关注过程”、“培养方法”是本次课程改革的“精髓”,在本案例的设计中,我十分关注学生对学习活动的参与及合作、竞争意识的形成,具体表现在:第一,设置了相应的竞赛环节,将竞争贯彻始终。

第二,“给原始人画像”,对同学来说是有一定困难,但只要他们主动积极地投身其中,既使画风稚嫩,他们也能体验到“合作与成功”的喜悦。

另外,人类如果没有想象,那么世界会是什么样子?本教学环节,意在给学生一个想象的空间。

第三,通过阅读文字资料,考察文物、古迹或遗址来学习和了解人类历史,学到研究问题的意识和方法,这将有利于他们终身的学习和发展。

“评价”是课程实施的一个非常重要的环节,如果一次活动没有一个比较公正、科学的评价,那么学生将失去对活动的兴趣,活动目标也会落空,最终对学生的学习产生负面影响。

本设计中的“活动评价”,注重对学生活动态度、过程与方法的评价,而不只看活动的成果,力求让学生作评价的主人,以改变作为活动主体的学生只能充当被评价的对象,而无法参与评价的现状。

36425 8E49 蹉216 90 54BA 咺30982 7906 礆j 29643 73CB 珋]j24731 609B 悛 5 7。