思想道德修养与法律基础第五章

- 格式:doc

- 大小:60.50 KB

- 文档页数:9

【课程学习】2018版思想道德修养和法律基础要点及习题(六)第五章明大德守公德严私德一、学习要点1.道德的起源和本质2.道德的功能和作用3.中华传统美德的基本精神4.中国革命道德的形成、发展、主要内容与当代价值5.社会主义道德的核心与原则6.公共生活中的基本道德规范7.网络生活中的基本道德要求8.职业生活中的基本道德规范9.正确的择业观和创业观10.家庭、家教、家风的重要性11.恋爱中的基本道德规范与正确的恋爱观12.家庭美德的主要内容13.个人品德及作用14.道德修养的正确方法15.高尚道德品格的锤炼16.道德修养与引领的路径感谢陪伴二、练习题(一)单项选择题1.自古以来,人们在探讨道德起源这一重大问题时提出了多种见解和理论,其中,马克思主义道德起源观是()。

A.天意神启论B.先天人神论C.情感欲望论D.生产方式论2. 马克思主义道德观认为,道德起源的首要前提是()。

A.实践B.自我意识C.社会关系D.劳动3. 马克思主义道德观认为,()是道德赖以产生的客观条件。

A.社会关系B.自我意识C.生产方式D.生产力4. 马克思主义道德观认为,()是道德产生的主观条件。

A.人的自我意识C.思维能力D.判断能力5.马克思主义道德观认为,道德在本质上是()的特殊调节方式。

A.社会经济关系B.社会利益关系C.社会政治形态D.社会意识形态6.马克思主义道德观认为,道德是反映()的特殊意识形态。

A.社会政治关系B.社会经济关系C.社会文化关系D.社会舆论关系7.人类道德发展的基本规律是()。

A.人类道德发展的历史进程与社会生产方式的发展进程大体一致B.人类道德的发展是一个曲折上升的历史过程C.人类道德的发展与法律的发展进程大体一致D.人类道德的发展是进步与落后、善良与邪恶斗争的历史8. 中华传统美德内容丰富、博大精深,“重视整体利益,强调责任奉献”是中华传统美德的基本精神之一。

在中华传统道德的诸多论辩中,其核心和本质的论辩是()。

自考思想道德修养与法律基础第五章试题及答案思想道德修养部分1、为什么说人生价值是社会价值与自我价值的统一?答:人生价值是自我价值与社会价值的统一,具体表现在:首先,一个人自我价值和社会价值是同时并存,不成偏废,不成能只有自我价值而没有社会价值,也不成能只有社会价值而没有自我价值。

其次,人生的自我价值必需与社会价值相统一,并通过社会价值表示出来。

个人只有把本身同社会和他人联系起来,积极地为社会和他人作贡献,才能实现自我价值。

也就是说,当人们在追求自我需要满足的时候,如果同时也满足了社会的需要,这时便将自我价值与社会价值统一了起来。

2、实现人生价值的主不雅条件有哪些?答:实现人生价值的主不雅条件主要包罗两个方面:首先,选择正确的人生价值目标,这是人们追求人生价值的精神支柱。

其次,自觉提高自我的主体本质,这是实现人生价值的关键。

因此,包罗思想道德本质、文化本质、身体心理本质等,增强认识问题和解决问题的能力,这是创造物质财富和精神财富的重要手段,也是实现人生价值的重要主不雅条件。

3、抱负的作用是什么?答:抱负的作用有:第一,是人生的指路明灯。

第二,是人生的精神支柱。

第三,是人生的力量源泉。

第四,是防腐拒变的思想兵器。

4、抱负是否合理、进步与科学的客不雅标准是什么?答:抱负是否合理、进步与科学的客不雅标准,一般可依据三方面标准:一是这种抱负是不是正确反映了客不雅事物的发展规律,是不是合乎历史的发展标的目的;二是这种抱负是不是与当时的社会条件相脱离,是不是具有实现的可能性;三是这种抱负是不是为社会的大多数人谋利益,是不是有益于社会的发展和进步。

5、为什么说社会实践是坚定社会主义信念的根本途径?答:社会实践是坚定社会主义信念的根本途径,其原因是:第一,社会实践是检验信念正确与否、科学与否的惟一标准。

第二,社会实践是科学知识产生的源泉,知识的发展和人们对知识的掌握都离不开实践。

第三,社会实践是真理性认识上升社会主义信念的关键环节。

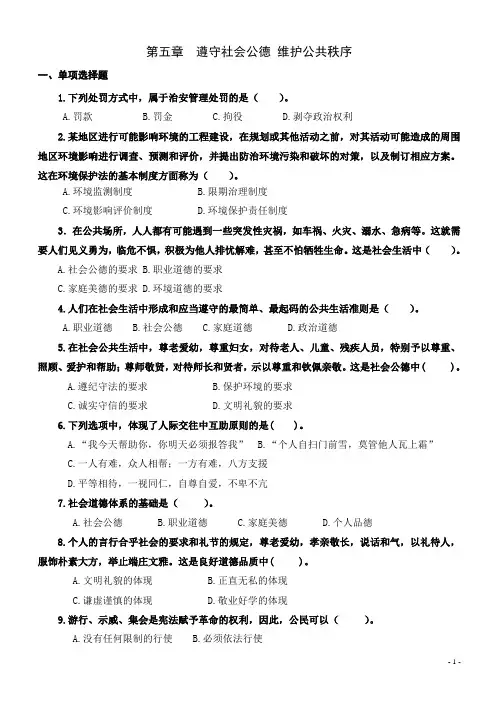

第五章遵守社会公德维护公共秩序一、单项选择题1.下列处罚方式中,属于治安管理处罚的是()。

A.罚款B.罚金C.拘役D.剥夺政治权利2.某地区进行可能影响环境的工程建设,在规划或其他活动之前,对其活动可能造成的周围地区环境影响进行调查、预测和评价,并提出防治环境污染和破坏的对策,以及制订相应方案。

这在环境保护法的基本制度方面称为()。

A.环境监测制度B.限期治理制度C.环境影响评价制度D.环境保护责任制度3.在公共场所,人人都有可能遇到一些突发性灾祸,如车祸、火灾、溺水、急病等。

这就需要人们见义勇为,临危不惧,积极为他人排忧解难,甚至不怕牺牲生命。

这是社会生活中()。

A.社会公德的要求B.职业道德的要求C.家庭美德的要求D.环境道德的要求4.人们在社会生活中形成和应当遵守的最简单、最起码的公共生活准则是()。

A.职业道德B.社会公德C.家庭道德D.政治道德5.在社会公共生活中,尊老爱幼,尊重妇女,对待老人、儿童、残疾人员,特别予以尊重、照顾、爱护和帮助;尊师敬贤,对待师长和贤者,示以尊重和钦佩亲敬。

这是社会公德中( )。

A.遵纪守法的要求B.保护环境的要求C.诚实守信的要求D.文明礼貌的要求6.下列选项中,体现了人际交往中互助原则的是( )。

A.“我今天帮助你,你明天必须报答我”B.“个人自扫门前雪,莫管他人瓦上霜”C.一人有难,众人相帮;一方有难,八方支援D.平等相待,一视同仁,自尊自爱,不卑不亢7.社会道德体系的基础是()。

A.社会公德B.职业道德C.家庭美德D.个人品德8.个人的言行合乎社会的要求和礼节的规定,尊老爱幼,孝亲敬长,说话和气,以礼待人,服饰朴素大方,举止端庄文雅。

这是良好道德品质中( )。

A.文明礼貌的体现B.正直无私的体现C.谦虚谨慎的体现D.敬业好学的体现9.游行、示威、集会是宪法赋予革命的权利,因此,公民可以()。

A.没有任何限制的行使B.必须依法行使C.其中没有任何义务D.活动中和平、暴力的手段都可以使用10.道路交通安全法是调整()的法律规范。

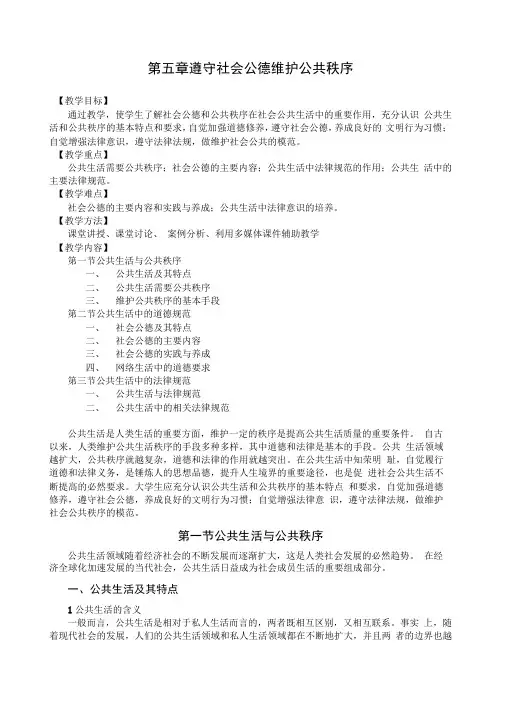

第五章遵守社会公德维护公共秩序【教学目标】通过教学,使学生了解社会公德和公共秩序在社会公共生活中的重要作用,充分认识公共生活和公共秩序的基本特点和要求,自觉加强道德修养,遵守社会公德,养成良好的文明行为习惯;自觉增强法律意识,遵守法律法规,做维护社会公共的模范。

【教学重点】公共生活需要公共秩序;社会公德的主要内容;公共生活中法律规范的作用;公共生活中的主要法律规范。

【教学难点】社会公德的主要内容和实践与养成;公共生活中法律意识的培养。

【教学方法】课堂讲授、课堂讨论、案例分析、利用多媒体课件辅助教学【教学内容】第一节公共生活与公共秩序一、公共生活及其特点二、公共生活需要公共秩序三、维护公共秩序的基本手段第二节公共生活中的道德规范一、社会公德及其特点二、社会公德的主要内容三、社会公德的实践与养成四、网络生活中的道德要求第三节公共生活中的法律规范一、公共生活与法律规范二、公共生活中的相关法律规范公共生活是人类生活的重要方面,维护一定的秩序是提高公共生活质量的重要条件。

自古以来,人类维护公共生活秩序的手段多种多样,其中道德和法律是基本的手段。

公共生活领域越扩大,公共秩序就越复杂,道德和法律的作用就越突出。

在公共生活中知荣明耻,自觉履行道德和法律义务,是锤炼人的思想品德,提升人生境界的重要途径,也是促进社会公共生活不断提高的必然要求。

大学生应充分认识公共生活和公共秩序的基本特点和要求,自觉加强道德修养,遵守社会公德,养成良好的文明行为习惯;自觉增强法律意识,遵守法律法规,做维护社会公共秩序的模范。

第一节公共生活与公共秩序公共生活领域随着经济社会的不断发展而逐渐扩大,这是人类社会发展的必然趋势。

在经济全球化加速发展的当代社会,公共生活日益成为社会成员生活的重要组成部分。

一、公共生活及其特点1公共生活的含义一般而言,公共生活是相对于私人生活而言的,两者既相互区别,又相互联系。

事实上,随着现代社会的发展,人们的公共生活领域和私人生活领域都在不断地扩大,并且两者的边界也越来越明晰。

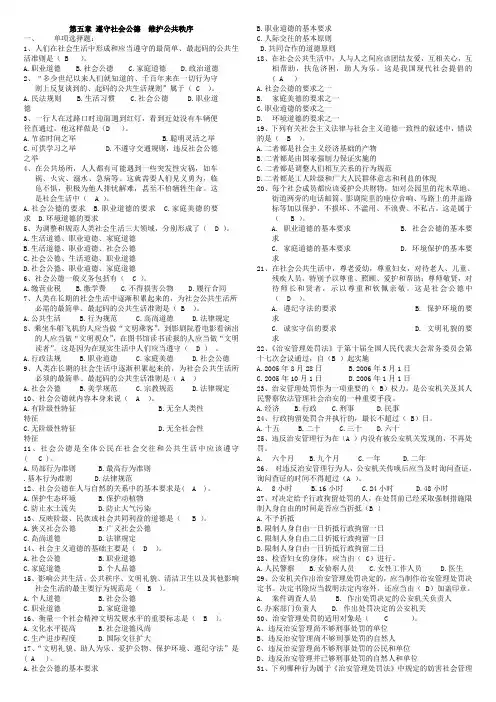

第五章遵守社会公德维护公共秩序一、单项选择题:1、人们在社会生活中形成和应当遵守的最简单、最起码的公共生活准则是( B )。

A.职业道德B.社会公德C.家庭道德D.政治道德2、“多少世纪以来人们就知道的、千百年来在一切行为守则上反复谈到的、起码的公共生活规则”属于( C )。

A.民法规则B.生活习惯C.社会公德D.职业道德3、一行人在过路口时迎面遇到红灯,看到近处没有车辆便径直通过。

他这样做是(D )。

A.节省时间之举B.聪明灵活之举C.可供学习之举D.不遵守交通规则,违反社会公德之举4、在公共场所,人人都有可能遇到一些突发性灾祸,如车祸、火灾、溺水、急病等。

这就需要人们见义勇为,临危不惧,积极为他人排忧解难,甚至不怕牺牲生命。

这是社会生活中( A )。

A.社会公德的要求B.职业道德的要求C.家庭美德的要求 D.环境道德的要求5、为调整和规范人类社会生活三大领域,分别形成了( D )。

A.生活道德、职业道德、家庭道德B.生活道德、职业道德、社会公德C.社会公德、生活道德、职业道德D.社会公德、职业道德、家庭道德6、社会公德一般义务包括有( C )。

A.缴营业税B.缴学费C.不得损害公物D.履行合同7、人类在长期的社会生活中逐渐积累起来的,为社会公共生活所必需的最简单、最起码的公共生活准则是( B )。

A.公共生活B.行为规范C.高尚道德D.法律规定8、乘坐车船飞机的人应当做“文明乘客”,到影剧院看电影看演出的人应当做“文明观众”,在图书馆读书读报的人应当做“文明读者”。

这是因为在现实生活中人们应当遵守( D )。

A.行政法规B.职业道德C.家庭美德D.社会公德9、人类在长期的社会生活中逐渐积累起来的,为社会公共生活所必须的最简单、最起码的公共生活准则是( A )A.社会公德B.美学规范C.宗教规范D.法律规定10、社会公德就内容本身来说( A )。

A.有阶级性特征B.无全人类性特征C.无阶级性特征D.无全社会性特征11、社会公德是全体公民在社会交往和公共生活中应该遵守( C )。

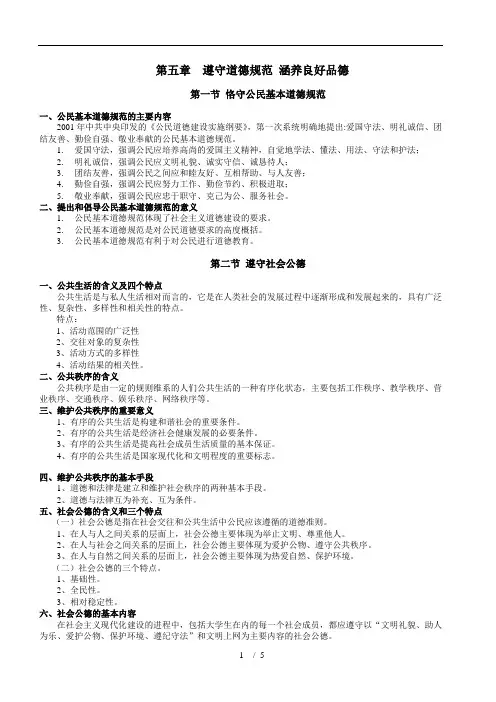

第五章遵守道德规范涵养良好品德第一节恪守公民基本道德规范一、公民基本道德规范的主要内容2001年中共中央印发的《公民道德建设实施纲要》,第一次系统明确地提出:爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献的公民基本道德规范。

1.爱国守法,强调公民应培养高尚的爱国主义精神,自觉地学法、懂法、用法、守法和护法;2.明礼诚信,强调公民应文明礼貌、诚实守信、诚恳待人;3.团结友善,强调公民之间应和睦友好、互相帮助、与人友善;4.勤俭自强,强调公民应努力工作、勤俭节约、积极进取;5.敬业奉献,强调公民应忠于职守、克己为公、服务社会。

二、提出和倡导公民基本道德规范的意义1.公民基本道德规范体现了社会主义道德建设的要求。

2.公民基本道德规范是对公民道德要求的高度概括。

3.公民基本道德规范有利于对公民进行道德教育。

第二节遵守社会公德一、公共生活的含义及四个特点公共生活是与私人生活相对而言的,它是在人类社会的发展过程中逐渐形成和发展起来的,具有广泛性、复杂性、多样性和相关性的特点。

特点:1、活动范围的广泛性2、交往对象的复杂性3、活动方式的多样性4、活动结果的相关性。

二、公共秩序的含义公共秩序是由一定的规则维系的人们公共生活的一种有序化状态,主要包括工作秩序、教学秩序、营业秩序、交通秩序、娱乐秩序、网络秩序等。

三、维护公共秩序的重要意义1、有序的公共生活是构建和谐社会的重要条件。

2、有序的公共生活是经济社会健康发展的必要条件。

3、有序的公共生活是提高社会成员生活质量的基本保证。

4、有序的公共生活是国家现代化和文明程度的重要标志。

四、维护公共秩序的基本手段1、道德和法律是建立和维护社会秩序的两种基本手段。

2、道德与法律互为补充、互为条件。

五、社会公德的含义和三个特点(一)社会公德是指在社会交往和公共生活中公民应该遵循的道德准则。

1、在人与人之间关系的层面上,社会公德主要体现为举止文明、尊重他人。

2、在人与社会之间关系的层面上,社会公德主要体现为爱护公物、遵守公共秩序。

第五章遵守社会公德维护公共秩序(一)教学目的和要求:使学生充分认识公共生活和公共秩序的基本特点,明确维护公共生活和公共秩序的基本手段,即道德和法律;教育学生认真学习社会公德的内容,在实践中增强公德意识,践行社会公德规范,养成良好的道德行为习惯,积极促进和谐社会的构建。

教学重点和难点:公共生活及其特点;维护公共秩序的意义;社会公德的主要内容;大学生社会公德的实践与养成。

教学方法和手段:多媒体演示,讲授与学生讨论相结合。

教学时数:2课时教学过程:第一节公共生活与公共秩序这一章讲的核心内容就是了解、理解公共秩序的特点,维护公共秩序的必要性以及如何用法律和道德的手段来维护公共秩序。

本章内容如果定位请看,社会生活分三个部分:公共生活、私人生活、职业生活,每一部分有不同的道德来规范。

这种从宏观上的定位,就可以明白公共生活、公共秩序、社会公德处在社会生活的什么位置。

它是社会生活中一个非常重要的部分,有自己的特点和要求。

随着社会的发展,公共生活地位日益变得重要,因此,公德建设的任务也日益突出。

一、公共生活及其特点第一节是全章的基础,首先我们来看一下公共生活的特点是什么?比较一下和私人生活的差别。

这两者是相互对应的两个方面。

私人生活的领域主要是家庭和个人活动,具有相对的封闭性和隐秘性,是家庭内部的事,是个人活动,隐私方面的活动,和社会生活没有关联的活动都是,封闭性和隐秘性是其特点,从另一个角度说就是不对别人产生直接影响和关系,是小范围的私事。

它和公共场所不同。

私人生活中的是非判断讲究个人私德,现在主要是家庭方面,称为家庭美德。

公共生活超越了私人的界限,具有社会性、公开性和透明性的特点,这方面的道德建设叫社会公德,是在社会公共场所起作用的道德规范。

社会公德具有社会性、公共性,和影响他人的关联性。

当今世界,经济全球化趋势迅猛发展,极大地促进了人们之间的交往,公共生活的领域更为广阔,公共生活的重要性更加凸显。

现代交通工具的便捷快速,使以前难以想象的洲际交往成为普通的事情。

思想道德修养与法律基础教案第五章教学目标:1.了解法律法规对人们行为的规范作用;2.认识到法律对于社会秩序的重要作用;3.了解法律知识和法律权益的保障;4.培养学生的法律意识和法律常识。

教学重点:1.法律对人们行为的规范作用;2.法律对社会秩序的重要作用。

教学难点:1.法律知识和法律权益的保障;2.培养学生的法律意识和法律常识。

教学内容:一、法律的定义和作用法律是以保护人民利益和维护社会秩序为宗旨,由国家制定的,强制性的规范行为的准则。

法律在社会中起着维护社会秩序、促进社会稳定和保障人民权益的作用。

1.宪法:是国家的根本法,是其他法律的源头。

2.法律:是国家机关通过立法程序制定的规范行为的准则。

3.行政法规:是国家行政机关根据法律、进行行政管理而制定的具有普遍约束力的规范性文件。

4.地方性法规:是由地方各级人民代表大会或相关机关根据法律和行政法规制定的地方性法规。

5.司法解释:是最高法院根据法律规定,对法律问题进行解释的一种司法行为。

6.国际法:是国家和国家之间进行交往和互动的一种法律规范体系。

三、法律的具体规定和保障1.民事法律:(1)财产权的保护;(2)人身权利的保护;(3)合同自由和契约精神的保护;(4)知识产权的保护。

2.刑事法律:(1)禁止和惩治各种违法犯罪行为;(2)保护人民群众生命财产安全。

3.行政法律:(1)规范行政机关行为,保护公民合法权益;(2)维护公共利益和社会秩序。

四、法律意识和法律常识1.培养学生正确的法律观念,使其遵纪守法,树立正确的法治意识。

2.学习掌握一定的法律常识,了解法律的基本知识和法律权益的保障。

教学过程:1.导入:通过讲解法律案例,引起学生对法律的思考和认识。

2.呈现:通过多媒体资料,让学生了解法律的定义和作用。

4.活动:组织学生讨论并展开小组活动,以案例的形式,让学生运用法律知识进行分析和解决问题。

5.总结:由学生进行总结,梳理本课所学内容,强化对法律的理解和掌握。