八年级下册历史专题复习一——三农问题

- 格式:ppt

- 大小:2.12 MB

- 文档页数:25

八年级下册历史易错题1.毛泽东曾经说过:“为了抵抗帝国主义的侵略,我们一定要建立强大的海军。

”中国人民海军诞生的标志是BA北洋,南洋和福建三支海军的筹建B华东军区海军的建立C人民解放海军领导机关成立D东海南海北海舰队的建立2.下列选项中的事件,哪项标志着中美关系开始走向正常化A 1971年中华人民共和国恢复在联合国的合法席位B 1972年中美双方在上海签署联合公报C 1972年田中角荣访问中国D 1979年中美正式建立外交关系3.除了以下哪只军队,其他都在抗美援朝战场上作战过A中国人民志愿军 B朝鲜人民军队C“联合国军” D苏联人民解放军4.李明自习课上与其他同学讲话,老师让他读一读邱少云的事迹,其用意是让他学习A集体主义精神 B艰苦奋斗精神C爱国主义精神 D革命英雄主义精神5.中国共产党开始在实践中探索建设社会主义道路的标志是A 中共八大的召开B 1958年社会主义建设总路线的提出C 在全国范围进行土地改革D 进行三大改造6.1949年3月23日上午,毛泽东率中共中央机构离开西柏坡前往北平,出发时,毛泽东回过头来对周恩来说,“今天是进京的日子,进京赶考去,“进城赶考”意味着什么A意味着中国革命的胜利结束 B意味着新中国的建立C意味着共产党人面临着执政和建设新任务D意味着社会制度在中国的确立7.中国第一个五年计划中的重工业项目建设在A华北地区B西北地区C东北地区D华南地区8.中共八大为我国全面进行社会主义建设和党的建设指明了方向。

八大作出正确决策的基础是A对国内主要矛盾的分析 B全国人民建设社会主义的热情很高C全国土地改革的完成 D社会主义建设总路线的制定9.中共十一届三中全会重新确立的思想路线,其核心是A民主集中制B解放思想C实事求是D改革开放10.这是一次中国在经济全球化潮流下举行的一次重大外事活动,因此,它的主题也体现在这一时代特色,这一主题是“新世纪,新挑战,———,———,促进共同繁荣。

中国历代农业的发展和三农问题第一篇:中国历代农业的发展和三农问题中国历代农业的发展和三农问题一、历代中央政府出台的促进农业发展的措施二、农业发展表现三、中国古代农业发展的基本条件:四、人口问题五、关于重农抑商问题: 1.实施的原因 a、农业产品是封建社会最基本的生活资料,而工商业不能提供最基本的生活资料,其发展会加据农业劳动力的流失b、封建国家可以通过征收稳定的土地税保证财政收入,而经营店铺、作坊等不如经营土地有保障c、将农民束缚在土地上,有利于社会安定d、其根本原因是自然经济的反映,是较低社会生产力水平的必然产物2.表现: 3.评价:a、在封建社会初期,对农业及社会经济的发展、对新兴地主阶级政治的巩固起到了积极作用。

b、明清时期随着商品经济的发展,资本主义的萌芽的出现,重农抑商的政策就阻碍了资本主义萌芽的成长,违反了经济发展的规律,不利于社会的发展与进步。

六、中国近代的土地制度1、太平天国运动时期:《天朝亩田制度》2、旧民主主义革命时期:孙中山在三民主义中提出平均地权。

①内容:核定全国地价,现有地价归原主所有,革命后因社会进步所增涨的地价归国家所有,由国民共享。

②评价:表明资产阶级已开始注意解决农民的土地问题,从根本上触动封建土地所有制。

3、新民主主义革命时期:①1931年土地革命路线:②抗日战争时期实行地主减租减息,农民交租交息的土地政策。

七、建国后的土地政策:土地政策的四次调整:1、1950年土地改革,颁布《中华人民共和国土地改革法》:①背景:新中国成立后,封建土地所有制严重阻碍生产力的发展,新解放区的农民无地或少地②内容:废除封建剥削的土地所有制,实行农民阶级的土地所有制;保护富农的政策③意义:连续二千多年的封建剥削的土地制度被彻底废除,农民翻了身,为新中国农业的发展和工业化开辟了道路2、1953年开始对农业的社会主义改造:①原因:小农经济难以满足国民经济发展的需要②内容:把土地等农业生产资料由私有制变为社会主义公有制,实行集体经营③意义:进一步提高了农业生产力,为社会主义现代化建设奠定了基础 3、1958年人民公社化运动:①原因:党的主要领导人主观认为农业合作化的规模越大,公有化程度越高,越能促进经济的发展。

关注“三农”一、中国古代史中有关“三农”与和谐社会的考点知识:1、农业生产工具和农业生产技术(生产力):(1)商和西周时期农具绝大部分为木、石、骨、蚌所制,有少量青铜农具,西周晚期出现了铁器(但考古尚未发现铁农具);有了原始的农田水利技术;懂得施用粪肥、草木灰和绿肥。

(2)春秋战国时期,铁农具逐渐普及;牛耕技术的出现和推广,是我国农业技术史上农用动力的一次革命;水利灌溉事业有很大发展,修建了都江堰、郑国渠、芍陂等水利工程和使用桔槔等灌溉农具。

(3)秦汉时期铁农具式样增多,并传到了珠江流域和西域;牛耕技术进步,并出现了播种用的耧车;耕作技术方面推广了代田法和水稻的育秧移植技术;水利事业也有重大发展,有著名的漕渠、六辅渠、白渠等,西北地区还出现了坎儿井;更为可喜的是出现了我国现存最早的农书《汜胜之书》,以及东汉的《四民月令》。

(4)魏晋南北朝时期创制了许多新农具,如翻车、水碓、水磨等,先进的耕作技术技术向南北推广。

(5)隋唐时期,发明了曲辕犁,并创制了筒车;水利和耕作技术也有很大进步。

(6)五代十国时期,南方各国都比较重视兴修水利,如吴越的捍海塘等(7)宋元时期,出现了圆头、尖头的犁铧和踏犁等;更加讲究耕作技术;并更加重视水利设施的管理,王安石变法时颁布农田水利法,兴修水利工程达1万多处;元政府组织编写了《农桑辑要》指导农业生产;(8)明清时期,徐光启的《农政全书》综合介绍了我国传统的农学成就,还介绍了欧洲先进的水利技术和工具,是一部总结性的农书。

2、农作物的种植和推广(生产力):(1)商周时“五谷”(黍、稷、麦,稻、豆)已种植;西周时农作物品种增多,包括后世的大部分作物。

(2)两汉时期,西汉使将西域的葡萄、石榴、苜蓿、胡豆、胡瓜、胡桃等农作物陆续移植内地;广植稻麦,东汉已有双季稻。

(3)宋元时期,北方的粟麦传至江南大量种植,江北则广种水稻,还从越南引进了占城稻;棉花也在南方大量种植。

(4)明清时期,原产美洲的玉米、甘薯等农作物传人我国不断推广种植;棉花、蚕桑、茶叶、油料等经济作物种植面积扩大,棉花种植由江南推向江北。

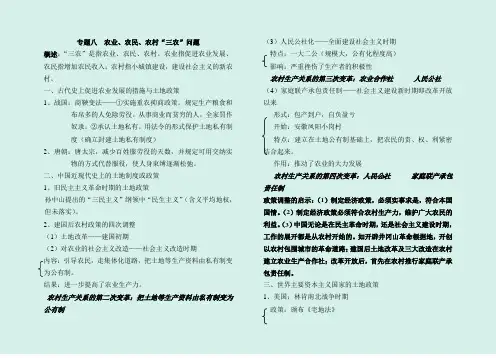

专题八 农业、农民、农村“三农”问题概述:“三农”是指农业、农民、农村。

农业指促进农业发展、农民指增加农民收入;农村指小城镇建设,建设社会主义的新农村。

一、古代史上促进农业发展的措施与土地政策1、战国:商鞅变法——①实施重农抑商政策。

规定生产粮食和布帛多的人免除劳役。

从事商业而贫穷的人,全家罚作奴隶。

②承认土地私有。

用法令的形式保护土地私有制度(确立封建土地私有制度)2、唐朝:唐太宗,减少百姓服劳役的天数,并规定可用交纳实物的方式代替服役,使人身束缚逐渐松弛。

二、中国近现代史上的土地制度或政策 1、旧民主主义革命时期的土地政策孙中山提出的“三民主义”纲领中“民生主义”(含义平均地权,但未落实)。

2、建国后农村政策的四次调整 (1)土地改革——建国初期(2)对农业的社会主义改造——社会主义改造时期内容:引导农民,走集体化道路,把土地等生产资料由私有制变为公有制。

结果:进一步提高了农业生产力。

农村生产关系的第二次变革:把土地等生产资料由私有制变为公有制(3)人民公社化——全面建设社会主义时期 特点:一大二公(规模大,公有化程度高) 影响:严重挫伤了生产者的积极性农村生产关系的第三次变革:农业合作社 人民公社(4)家庭联产承包责任制——社会主义建设新时期即改革开放以来形式:包产到户,自负盈亏 开始:安徽凤阳小岗村特点:建立在土地公有制基础上,把农民的责、权、利紧密结合起来。

作用:推动了农业的大力发展农村生产关系的第四次变革:人民公社 家庭联产承包责任制政策调整的启示:(1)制定经济政策,必须实事求是,符合本国国情。

(2)制定经济政策必须符合农村生产力,维护广大农民的利益。

(3)中国无论是在民主革命时期,还是社会主义建设时期,工作的展开都是从农村开始的。

如开辟井冈山革命根据地,开创以农村包围城市的革命道路;建国后土地改革及三大改造在农村建立农业生产合作社;改革开放后,首先在农村推行家庭联产承包责任制。

三、世界主要资本主义国家的土地政策 1、美国:林肯南北战争时期 政策:颁布《宅地法》影响:(1)使北方获得广大人民的支持,很快扭转了战局(2)促进了美国西部的开发,以及资本主义经济的发展。

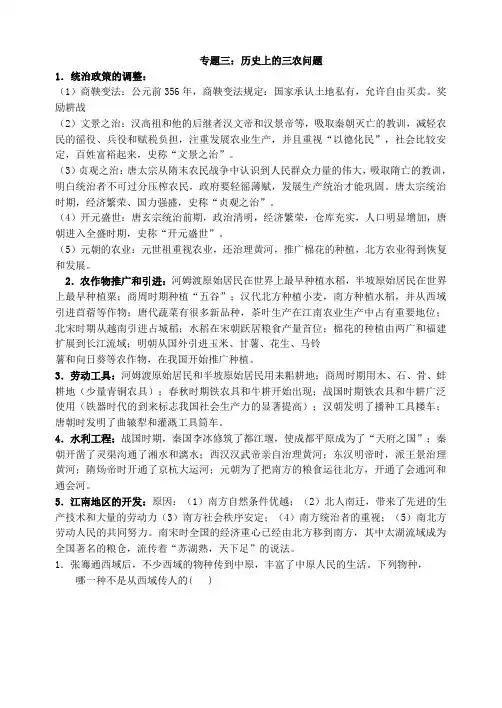

专题三:历史上的三农问题1.统治政策的调整:(1)商鞅变法:公元前356年,商鞅变法规定:国家承认土地私有,允许自由买卖。

奖励耕战(2)文景之治:汉高祖和他的后继者汉文帝和汉景帝等,吸取秦朝灭亡的教训,减轻农民的徭役、兵役和赋税负担,注重发展农业生产,并且重视“以德化民”,社会比较安定,百姓富裕起来,史称“文景之治”。

(3)贞观之治:唐太宗从隋末农民战争中认识到人民群众力量的伟大,吸取隋亡的教训,明白统治者不可过分压榨农民,政府要轻徭薄赋,发展生产统治才能巩固。

唐太宗统治时期,经济繁荣、国力强盛,史称“贞观之治”。

(4)开元盛世:唐玄宗统治前期,政治清明,经济繁荣,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入全盛时期,史称“开元盛世”。

(5)元朝的农业:元世祖重视农业,还治理黄河,推广棉花的种植,北方农业得到恢复和发展。

2.农作物推广和引进:河姆渡原始居民在世界上最早种植水稻,半坡原始居民在世界上最早种植粟;商周时期种植“五谷”;汉代北方种植小麦,南方种植水稻,并从西域引进苜蓿等作物;唐代蔬菜有很多新品种,茶叶生产在江南农业生产中占有重要地位;北宋时期从越南引进占城稻;水稻在宋朝跃居粮食产量首位;棉花的种植由两广和福建扩展到长江流域;明朝从国外引进玉米、甘薯、花生、马铃薯和向日葵等农作物,在我国开始推广种植。

3.劳动工具:河姆渡原始居民和半坡原始居民用耒耜耕地;商周时期用木、石、骨、蚌耕地(少量青铜农具);春秋时期铁农具和牛耕开始出现;战国时期铁农具和牛耕广泛使用(铁器时代的到来标志我国社会生产力的显著提高);汉朝发明了播种工具耧车;唐朝时发明了曲辕犁和灌溉工具筒车。

4.水利工程:战国时期,秦国李冰修筑了都江堰,使成都平原成为了“天府之国”;秦朝开凿了灵渠沟通了湘水和漓水;西汉汉武帝亲自治理黄河;东汉明帝时,派王景治理黄河;隋炀帝时开通了京杭大运河;元朝为了把南方的粮食运往北方,开通了会通河和通会河。

5.江南地区的开发:原因:(1)南方自然条件优越;(2)北人南迁,带来了先进的生产技术和大量的劳动力(3)南方社会秩序安定;(4)南方统治者的重视;(5)南北方劳动人民的共同努力。

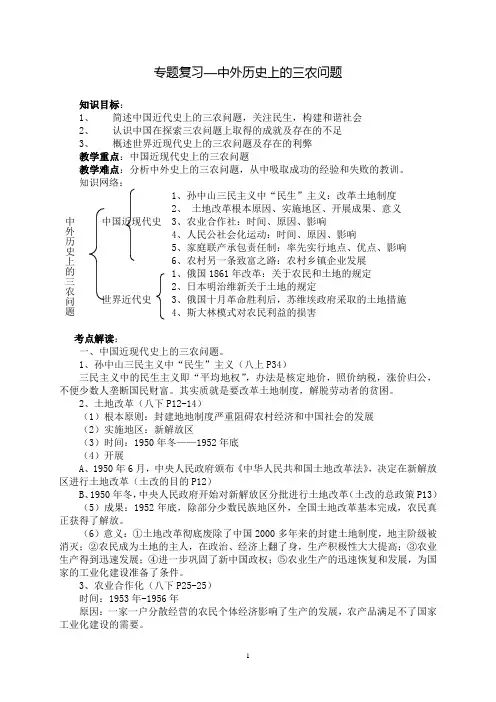

专题复习—中外历史上的三农问题知识目标:1、简述中国近代史上的三农问题,关注民生,构建和谐社会2、认识中国在探索三农问题上取得的成就及存在的不足3、概述世界近现代史上的三农问题及存在的利弊教学重点:中国近现代史上的三农问题教学难点:分析中外史上的三农问题,从中吸取成功的经验和失败的教训。

知识网络:1、孙中山三民主义中“民生”主义:改革土地制度2、土地改革根本原因、实施地区、开展成果、意义中国近现代史 3、农业合作社:时间、原因、影响4、人民公社会化运动:时间、原因、影响5、家庭联产承包责任制:率先实行地点、优点、影响6、农村另一条致富之路:农村乡镇企业发展1、俄国1861年改革:关于农民和土地的规定2、日本明治维新关于土地的规定3、俄国十月革命胜利后,苏维埃政府采取的土地措施4、斯大林模式对农民利益的损害:一、中国近现代史上的三农问题。

1、孙中山三民主义中“民生”主义(八上P34)三民主义中的民生主义即“平均地权”,办法是核定地价,照价纳税,涨价归公,不便少数人垄断国民财富。

其实质就是要改革土地制度,解脱劳动者的贫困。

2、土地改革(八下P12-14)(1)根本原则:封建地地制度严重阻碍农村经济和中国社会的发展(2)实施地区:新解放区(3)时间:1950年冬——1952年底(4)开展A、1950年6月,中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》,决定在新解放区进行土地改革(土改的目的P12)B、1950年冬,中央人民政府开始对新解放区分批进行土地改革(土改的总政策P13)(5)成果:1952年底,除部分少数民族地区外,全国土地改革基本完成,农民真正获得了解放。

(6)意义:①土地改革彻底废除了中国2000多年来的封建土地制度,地主阶级被消灭;②农民成为土地的主人,在政治、经济上翻了身,生产积极性大大提高;③农业生产得到迅速发展;④进一步巩固了新中国政权;⑤农业生产的迅速恢复和发展,为国家的工业化建设准备了条件。

历史专题—“关注三农,建设新农村”高考动态:在内容上既考农业生产的活动史,又考土地制度、赋税制度、农业发展的原因等。

考查促进农业发展包括我国古代经济发展的原因与政府行为间的关系;世界各国促进农业发展的举措等,如中国民主革命时期不同派别采取的有关农业的措施,如《天朝田亩制度》、民生主义、土地改革等;建国后农业政策的调整等;我国古代赋税制度改革、近现代农民生产和革命积极性的调动等。

考点1基础知识三农指农业、农民、农村。

“农业”指促进农业发展;“农民”指增加农民收入;“农村”指小城镇建设。

一、我国古代农业生产工具和技术的发展1、商周时期:绝大部分是木、石、骨、蚌所制,极少量青铜农具。

2、春秋战国时期:西周晚期铁器开始使用,春秋时开始使用铁制农具和牛耕,战国时期得到推广,中原地区普遍使用桔槔来灌溉农田。

3、秦朝时,铁器传到珠江流域。

4、两汉时期,西域用上了中原传去的铁农具。

5、魏晋南北朝时,马钧改进了翻车(灌溉用)。

水碓、水磨应用于谷物加工,西北嘉裕关已采用二牛一人或一牛一人犁耕法。

6、唐朝时:创制了曲辕犁、筒车(灌溉用)。

二、历代中央政府促进农业发展的措施1、春秋:齐国管仲改革内政,发展生产。

2、战国:秦国商鞅重农抑商,奖励耕战。

3、唐初:实行均田制和租庸调制,轻徭薄赋,保证农民得到一定土地和生产时间。

4、北宋中期:王安石变法推行农田水利法,鼓励垦荒和修水利。

5、明初:明太祖采取鼓励垦荒,减免赋役,休养生息;实行屯田,推广植棉等措施。

6、清初:鼓励垦荒;康熙实行更名田;雍正实行摊丁入亩和地丁银制度。

三、我国古代重大水利工程1、春秋时已经有邗沟;春秋楚国孙叔敖修芍陂。

2、战国时期,秦蜀守李冰在成都修筑都江堰。

郑国在咸阳附近修筑郑国渠。

3、秦朝开通了灵渠。

4、两汉:农田水利地区特色明显。

特别是关中地区的著名水利工程漕渠、六辅渠、白渠等5、隋:开通大运河6、唐:引漕渠开新潭,设专官管理水利事业,江南水利工程,大大超过了六朝的总和7、元:开凿会通河、通惠河,设大司农司负责农田水利*四、中国古代农业发展的基本条件1、国家统一,社会安定,政治清明。