佤族文化

- 格式:ppt

- 大小:3.88 MB

- 文档页数:19

大家好!今天,我们欢聚一堂,共同举办佤族文化交流活动。

首先,我谨代表佤族人民,向各位领导、各位来宾表示热烈的欢迎和衷心的感谢!同时,也祝愿本次活动圆满成功!佤族,是我国少数民族之一,主要分布在云南省的西双版纳、普洱、临沧等地区。

佤族历史悠久,文化底蕴深厚,独具特色。

自古以来,佤族人民勤劳、勇敢、善良,为中华民族的发展做出了重要贡献。

今天,我们在这里举办佤族文化交流活动,旨在传承和弘扬佤族文化,增进各民族之间的友谊,共同推动我国民族文化的繁荣发展。

一、佤族文化的独特魅力1. 语言文字:佤族有自己的语言,属于汉藏语系佤语支。

佤族文字源于甲骨文,具有很高的研究价值。

2. 民族节日:佤族有“佤族新年”、“水花节”、“火把节”等传统节日。

其中,“佤族新年”是佤族最重要的节日,象征着新的一年、新的希望。

3. 民间艺术:佤族民间艺术丰富多彩,有“佤山古歌”、“佤族舞蹈”、“佤族刺绣”等。

这些艺术形式具有浓郁的民族特色,深受人们喜爱。

4. 饮食文化:佤族饮食文化独具特色,有“鸡肉烂饭”、“酸汤鱼”、“酸辣粉”等特色美食。

5. 传统工艺:佤族传统工艺精湛,如“佤族银饰”、“佤族竹编”等,具有很高的艺术价值和实用价值。

二、佤族文化的传承与发展1. 重视民族教育:佤族人民注重民族教育,培养了一大批优秀的民族人才。

通过民族教育,使佤族文化得以传承和发展。

2. 弘扬民族文化:佤族人民积极弘扬民族文化,通过举办各类文化活动,让更多的人了解佤族文化。

3. 创新发展:佤族人民在传承民族文化的同时,注重创新发展。

将传统文化与现代科技相结合,为民族文化的繁荣发展注入新的活力。

4. 加强文化交流:佤族人民积极参与国际、国内文化交流,增进与世界各国人民的友谊,为民族文化的传播和发展搭建桥梁。

三、加强佤族文化交流的意义1. 传承民族文化:加强佤族文化交流,有利于传承和弘扬佤族文化,使佤族文化得以延续和发展。

2. 丰富民族文化:佤族文化交流有利于各民族之间的相互借鉴、相互学习,使我国民族文化更加丰富多彩。

佤族的生日文化是一个充满传统和特色的文化现象。

在佤族文化中,生日被视为一个重要的日子,被赋予了特殊的象征意义。

在佤族的传统中,生日被认为是一个人生命中的重要节点,是庆祝生命和成长的重要时刻。

因此,佤族人会以各种方式来庆祝生日,表达对生命的珍视和对未来的美好祝愿。

在佤族的生日文化中,有一些特殊的传统习俗。

例如,在庆祝生日时,通常会准备丰盛的食物和饮品,邀请亲朋好友共同庆祝。

此外,在佤族文化中,有一个传统的习俗叫做“踩生”,即新生儿出生后第一次踏出家门的那一天。

这一天被视为新生儿生命中的重要时刻,会被家人和亲友特别庆祝。

在佤族的生日文化中,还有一些寓意深远的传统习俗。

例如,在庆祝生日时,通常会给孩子送上一份特别的礼物,如一块石头或一根竹子,寓意着祝福孩子健康长寿。

此外,在佤族文化中,还有一个传统的习俗叫做“送寿米”,即家中有老人生日时,家人会准备一袋米和其他食物,送给老人以示祝福和孝顺。

总的来说,佤族的生日文化是一个充满传统和特色的文化现象,体现了佤族人民对生命的珍视和对未来的美好祝愿。

在庆祝生日时,通过各种传统习俗和庆祝方式,传递着家人和亲友之间的深厚情感和温暖祝福。

中华各民族简介——佤族佤族概况历史:佤族⾃称“阿佤”,是周秦时期“百濮”的⼀⽀。

清代有“嘎刺”、“哈⽡”、“卡佤”等不同之称。

新中国成⽴后,统称佤族,意为“住在⼭上的⼈”。

⼈⼝:佤族现有⼈⼝约35.2万⼈。

分布:主要聚居在云南省西南部的西盟、沧源、孟连、耿马等县。

经济:佤族⼈主要从事农业⽣产。

佤族风俗图腾:礼仪:佤族⼈豪爽好客,迎接客⼈以酒当先,认为⽆酒不成礼。

佤族待客敬酒习俗多样。

其⼀是敬酒主⼈⾸先⾃饮⼀⼝,以打消客⼈的各种戒意,然后依次递给客⼈饮。

敬给客⼈的酒,客⼈⼀定要喝,⽽且要尽⼒喝⼲,以表⽰⼼地坦诚,否则被认为对主⼈不敬;另⼀形式是主客均蹲在地上,主⼈⽤右⼿把酒递给客⼈,客⼈⽤右⼿接过后先倒在地上⼀点或右⼿把酒弹在地上⼀点,意为敬祖。

然后主⼈和客⼈⼀起喝⼲。

佤族民间有不知⼼,不善良者不敬酒的习惯。

每逢⼉⼦出门,客⼈离去,主⼈还要打“送亲礼”。

即给亲⼈或客⼈敬酒,届时主⼈⽤葫芦(盛酒器)盛满酒,先喝⼀⼝,然后送到客⼈或远离的亲⼈嘴边,客⼈需要喝到葫芦见底,以表⽰亲情、友谊永远不忘。

禁忌:不能骑马进寨,须在寨门⼝下马;忌别⼈摸头和⽿朵;忌送⼈辣椒和鸡蛋;忌任意进⼊⽊⿎房;忌讳送给少⼥装饰品;忌讳客⼈在家⾥坐妇⼥坐的⿎墩或数钞票;若门前放⼀⽊杆,说明家⾥有病⼈,忌外⼈进⼊。

婚俗:佤族恋爱、婚姻⽐较⾃由,青年男⼥⼀般⼗五六岁就开始谈情说爱,形式是“串姑娘”。

吃了晚饭,姑娘们就三五相邀于⼀家,等候⼩伙⼦们到来。

⼩伙们也三两成群到姑娘家串门。

串姑娘时,男⼥青年结下情谊,再经过多次交往,加深了解之后,如果⼩伙⼦爱上了某个姑娘,便托⼈或亲⾃给姑娘送去求婚礼物。

如果姑娘收下礼物,就算答应了男⽅求婚。

然后⼩伙⼦请媒⼈作伴,带上两包茶叶,两桶酒到⼥家向⼥⽅⽗母正式提亲。

⼥⽅⽗母同意后,⼩伙⼦还得带上同样的礼物再到⼥家去“和翁”,即把婚事进⼀步定下来。

“和翁”的当晚,⼩伙⼦提⼀挂⾁到姑娘家,请全寨⼈都来吃⼀点。

【传统文化】佤族习俗佤族都有何特殊的丧葬习俗

佤族丧葬取土葬和风葬两种方式。

寨内正常死亡者用土葬,寨外被猎头或其它意外暴死者用风葬。

土葬棺材用整木挖凿出槽加盖子,下葬时用竹席包棺材。

在家中死了小孩,停尸二日;死了成人,停尸三日;死了德高望重的老人,停尸三天以上。

死尸入棺之前跳棺材舞,日

以继夜的敲棺材,直至死尸入棺下葬。

过去佤族有猎人头或偷死人头祭木鼓、旱谷的习俗,因此,寨子中正常死亡的人都埋在房前菜园子或房屋的晒台下,防止被盗。

对在寨子以外被猎头或其它意外的死亡者,死尸不抬回家,而是在暴死之后用白布裹尸,搭一个竹台,把死者置于竹台上,作风葬。

寨中有人正常死亡,全寨停止劳动一天。

若寨中有孕妇难产死亡或有人被猎头等非正常死亡,全寨停止劳动数日。

无论谁家死了人,亲戚朋友,全寨各户都送一碗米并出人帮助办丧事。

死人下葬那一天,要请“本采”(巫师)做鬼,剽牛杀鸡杀猎。

主人把猪肉、牛肉分

送给亲威及寨内的各家各户。

也有一些佤族寨子已经没有猎人头习俗,因此,不在寨子内埋人,而是有专门的坟山埋葬死人。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

佤族传统节日佤族是中国少数民族之一,主要分布在云南、缅甸和老挝等地区。

他们有着丰富的文化传统和独特的节日庆祝活动。

本文将介绍佤族传统节日的相关内容。

一、节日名称及背景佤族传统节日有很多,其中最有代表性的是“邛都节”和“槟榔节”。

邛都节是佤族最重要的传统节日,每年农历二月十九日至二十三日举行,是佤族人民祭祀祖先、祈求丰收的盛大庆典。

槟榔节则是佤族人民庆祝丰收的节日。

二、邛都节的庆祝活动1. 祭祖祈福:邛都节的主要活动之一是佤族人民通过祭祖祈福来表达对祖先的敬意和感激之情。

他们会亲自走进祖坟,献上香烛和食物,并祈求祖先保佑家庭幸福、平安。

2. 传统歌舞表演:邛都节期间,佤族人民会举行精彩的传统歌舞表演。

男子身着佤族传统服装,手持鼓、锣等乐器,跳起欢快的舞蹈;女子身着华丽的佤族服饰,手舞足蹈,展现出佤族人民的豪迈和热情。

3. 民俗游戏:邛都节期间,佤族人民还会举办各种各样的民俗游戏,例如冠胆比赛、射箭比赛等。

这些游戏不仅丰富了节日的内容,也增进了村民之间的友谊和团结。

三、槟榔节的庆祝活动1. 槟榔树婚礼:槟榔节期间,佤族人民会举行槟榔树婚礼,这是佤族文化中十分重要的一项仪式。

男女青年会选择一棵高大的槟榔树,在树干上搭建拱门,并用布条、彩带等装饰。

然后,男女青年手持槟榔果,相互交换并用各种仪式互相祝福。

2. 丰收庆典:槟榔节是佤族人民庆祝丰收的节日,他们会举行盛大的庆典活动。

人们身着节日盛装,在村头村尾的大地上跳起传统舞蹈,欢呼雀跃,共同庆祝辛勤劳作的成果。

3. 食物美食:在槟榔节期间,佤族人民还会准备丰盛的食物,例如佤族特色的酸辣炒米、酸橙鱼等。

这些美食不仅让人们品尝到佤族传统的美味,也是庆祝丰收的象征。

四、佤族传统节日的意义佤族传统节日不仅仅是一场丰富多彩的庆典活动,更是佤族人民传承和弘扬自己文化的重要方式。

它们代表着佤族人民对祖先的敬意和感激,也体现了他们对土地和自然的崇敬。

总结:佤族传统节日是佤族人民传承文化、庆祝丰收的重要方式。

佤族文化文化是人类社会发展过程中创造物质财富与精神财富的总合。

世界上没有无文化的民族不具有民族特点的文化也是不存在的,民族文化使一个民族在世界上长期生存和发展,在历史长河中显露出自己多姿多彩的“个性”。

因此当我们提到民族时,除了 展现这个民族的外貌、体质和特征外,自然也会显示出这个民族的文化图景。

比如说,藏族——哈达、傣族——泼水节、回族——清真寺、苗族——芦笙乐舞、佤族——木鼓。

佤族是中国云南境内的土著民族之一。

她有悠久的爱国历史;有光辉灿烂的文化艺术;有丰富离奇的神话传说。

在漫长的历史长河中,由于受独特的地理环境、历史因素、社会生活的影响形成了许多的文化特色。

如:原始宗教信仰,历史遗留下来的猎人头祭鬼、狩猎、殡葬、婚姻、饮食等文化习俗。

佤族,中国古老少数民族之一。

现有人42万多人。

主要分布在云南省西南部的沧源、西盟、澜沧、孟连、双江、耿马、永德、镇康等县的山区与半山区。

即澜沧江和萨尔温江之间、怒山山脉南段的“阿佤山区”。

与汉、傣、布朗、德昂、傈僳、拉祜等民族交错杂居。

也有分布在中国北京,山东、四川、河南、湖南、江苏、安徽、广东德保分个省、市、自治区。

那么佤族分布的这么广阔,在中国为什么分布在阿佤山及其周边地区呢?我认为这是在漫长历史中长河中经过民族迁徙的结果。

在云南有史以来就是少数民族交错杂居的地区,他们之间有相互的共同处,也有相互的争夺。

佤族的源流与民族历史。

可追诉到谣言的佤族创世神话“司岗”时代。

由于佤族没有自己的民族书面文字,悠久的民族发展踪迹没有被纪录下来。

只能从丰富的没在神话与传说和汉文文献的零星记载中,来探索佤族的源流与没在形成的历史。

关于民族来源,根据佤族的创世神话人类起源于"司岗"而对司岗的解释各地都有差异,西盟佤族认为司岗是石洞,"司岗里",意即人从石洞里出来。

沧源等佤族认为司岗是葫芦,"司岗里",意即从葫芦里出来,也有人认为司岗是竹筒。

在佤族人的观念中,山川,河流和生物以及一切不能解释的自然现象都有“灵魂”或“鬼神”。

佤族的传统节日是什么少数民族文化是我国文化不可或缺的一部分,其节日文化也影响了中华文化的发展,下面是小编为大家带来的有关佤族的传统节日是什么。

节日由于木鼓的这种神圣地位与作用,“拉木鼓”便成为佤族极为隆重、盛大的宗教祭祀活动。

所谓“拉木鼓”,就是从寨子外森林中砍伐树木,拉入寨中,制作新鼓,更换旧鼓的活动。

多于农历十一月(佤历一月)进行。

届时,首先由村寨头人会议确定拉木鼓的时间及主祭人(出牛,承担活动费用的人),准备好要剽杀的水牛数头、取肝看卦黄牛一头,及水酒食物等。

拉木鼓的当天,白天剽牛祭神,晚上由男性青壮年上山砍伐已事先选好的树木,准备制鼓的材料。

第二天一大早,全寨的男女老少(有的女性不能参加)均身着节日盛装,前来拉鼓,大家边歌边舞,用绳索将木鼓拖拉向寨子。

但木鼓当天不能进寨,要停放在寨外,需杀鸡祭祀之后,另择吉日进寨。

新鼓进寨之日,举寨欢腾。

邻寨的人们也敲锣打鼓,前来祝贺,大家载歌载舞,剽牛、杀猪、饮酒娱乐。

新木鼓的制作大约需要20余天。

抠凿完成之日,要立即敲响,向全寨报喜,并举行新木鼓安放仪式。

晚上,全寨人齐聚木鼓房周围,再次欢歌共舞,庆祝新木鼓的顺利制成。

至此,整个“拉木鼓”祭祀活动方告结束。

据说,佤族拉木鼓是为了祭祀“莫伟”神的。

佤族人认为,“莫伟”是人类祖先的化身,他平时住在天宫,不问人间之事。

只有听到木鼓之声,他才会下凡为人类解危救难或共享欢乐。

谈情说爱“串姑娘”佤族的婚姻,大都是通过自由恋爱缔结的。

结婚的年龄一般在20岁左右,多男大女小。

但青年男女从十五六岁便可开始参加谈情说爱的社交娱乐活动。

这种恋爱活动,俗称“串姑娘”。

“串姑娘”是以群体方式进行的。

在正式确定恋爱关系之前,单独活动的较少。

在此活动中,男子始终处于主动地位。

串姑娘主要在晚间进行。

没有特定的场所,多在姑娘家中进行。

每当夜幕降临,青年男女们便会三五成群地聚集在一起,小伙子们弹着三弦、吹着笛子,到等候他们的姑娘家里去。

一、地理环境与民族分布佤族主要分布在中国云南省的沧源、西盟、孟连、耿马、双江、镇康、永德等县,以及缅甸的佤邦、掸邦等地。

他们生活在崇山峻岭之间,依山傍水,形成了独特的地理环境。

二、语言与文字佤族有自己的语言,佤语属南亚语系佤崩龙语支,分为三大方言。

过去佤族没有文字,1957年创制了以拉丁字母为形式的文字方案。

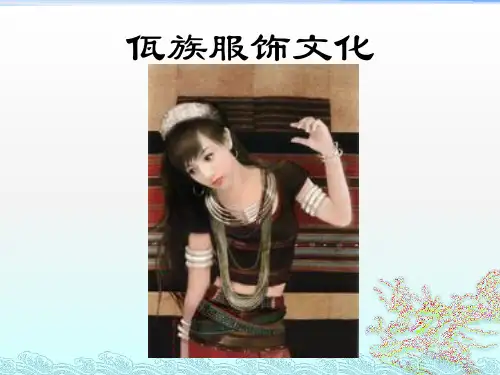

三、服饰与审美佤族服饰以黑色和蓝色为主,男性穿着肩膀有补丁的衣服,女性则穿着五彩缤纷的长裙和上衣,头上戴着红色或白色的头巾。

佤族崇拜红色和黑色,服饰上以红为饰,保留着古老的山地民族特色。

四、信仰与宗教佤族信仰以原始宗教为主,崇拜山神、水神等自然神灵。

少数人信仰佛教或基督教。

佤族还保留着许多古老的祭祀仪式,如祭祖、祭山等。

五、民间艺术与舞蹈佤族民间艺术丰富多彩,以木鼓舞、甩发舞等民间舞蹈最为著名。

木鼓舞多次在全国民族舞蹈比赛中获奖,具有很高的艺术价值。

六、美食文化佤族美食以酸肉、酸鱼、酸菜等酸味食品为主,其中酸肉的做法独特,将牛肉和糯米饭混合均匀加入盐和花椒,再用绿油油的大蒜叶包裹,腌制而成。

七、传统节日与习俗佤族有许多传统节日,如新米节、越界节等。

其中,新米节是最隆重的节日,人们会穿上盛装,唱歌跳舞,欢庆丰收和祈求好运。

八、手工艺与建筑佤族擅长制作手工艺品,如编织、织布、刺绣、木雕等,技艺精湛,作品精美绝伦。

佤族传统民居多为木质结构,屋顶呈弧形,多用木瓦覆盖,与周围自然环境融为一体。

九、司岗里:佤族文化的珍贵遗产司岗里是佤族的创世史诗,反映了佤族社会历史与文化的百科全书。

它涉及了佤族与自然现象、家族历史、传统习俗、繁衍生息等方面内容,是佤族最具代表性的创世史、民族史、发展史和心灵史。

总之,佤族文化独具特色,是中华民族多元文化的重要组成部分。

在新时代背景下,保护和传承佤族文化,对于弘扬中华民族优秀传统文化、促进民族团结进步具有重要意义。

翁丁佤族原始村落寨门寨门佤语称“司歪永”,是佤族山寨进出的通道。

过去由于砍人头祭谷魂、部落之间战事频繁、野兽出没等原因,寨门周围有护寨沟、竹毒签、刺篱笆、护寨神林等防御工事,未经同意擅自闯入,视为入侵,现在的寨门形式已大为简单化了。

寨门在每年的新米节前后要择吉日整修,骑马时进出寨门必须下马,以表示对寨神及寨人的尊敬,否则将会受到寨规的处罚。

木鼓(木鼓房)“木鼓”佤语称“格珞”。

是佤族人祭祀用的通天神器。

在佤族《司岗里》史诗传说中已有记述:在佤族先民进入农耕时代以前,就制作了法器木鼓。

在过去的山寨和部落重大活动中,如战争、节庆的需要,木鼓也作警号、信号、号令和乐器之用。

现在大家可以自己动手敲击木鼓,感受其浑厚而深沉的音色之美。

女身图藤桩该桩是佤族女神崇拜“梅依吉”的化身标志,是以刻木记事的方式对司岗里创世史诗的部分传承和释然。

图藤柱由三部分组成:一是头部,有高举的双手、眼、鼻、口;二是胫部,没有图案;三是身部,有很多图案符号:圆点代表天上星星,解释了佤族分星星肉吃分家族的故事;斜纹代表着山川和河流,解释了司岗里传说中山川河流的形成;燕尾形符号代表了火神燕子;牙形图案代表了果实和丰收;三角符号代表着不息的火塘,最下端横和竖条纹代表着能与天神对话的木鼓。

佤王府翁丁的佤王府是参照班洪王胡玉山王府重建。

光绪十七年七月(1891年),云贵总督奏请朝廷给在边事调解工作中出力有功的班洪头人赏赐封为“班洪土都司”,赐姓“胡”名“玉山”,准其世袭,颁给铜制的“世袭班洪总管土都司”印1枚。

民国时又被云南省长龙云封为“班洪总管”,并于1934年出钱给他把清朝时建的大房子会议厅进行了重修,建了一座“班洪总管府衙”,这座府衙被称为“佤王府”。

解放后其后人将印章上交国家,结束了班洪世袭土司的历史。

佤王府结构、布局与一般民居相同,只是更宽畅高大,分设三个火塘,其中主火塘属佤王专用。

寨桩寨桩位于佤族寨子中央,是每个佤族村寨必有的刻木记事图腾,每逢重大节日全寨人都围着寨桩通宵打歌。

第十八篇佤文化第一章资源临沧,是中国佤族文化的发祥地,也是中国佤族文化的荟萃之地,在全市7县1区的24万平方千米的土地上,居住着佤族22.3万人,占全国佤族人口的68%,其中沧源、耿马、双江3个自治县的佤族人口最多,仅沧源佤族自治县的佤族人口就有14.15万人,占全国佤族人口的42.5%。

在临沧这块古老而神秘的土地上,临沧各族人民在长期繁衍生息共存与共融中积淀了灿烂的民族文化资源,12种世居民族共同创造多姿多彩的民族文化,民风民俗浓郁、特色突出,自然资源丰富。

在这些自然资源和民族文化中,尤以阿佤山的自然资源最为深厚、特色最为显著。

临沧市委和市政府从全市经济社会发展和民族文化建设的战略布局出发,在本世纪初明确提出打造“以佤民族文化为显著特色的临沧民族文化品牌”建设民族文化大市的思路,经过“十五”期间的努力和开发,佤文化品牌战略的实施取得了初步的成效。

不仅使临沧的佤文化走出市门、省门和国门,而且使佤文化品牌在省内外得到确立,声誉响遍国内外。

第一节自然资源一、特殊区位以沧源佤族自治县为主的阿佤山地区,地处东经98°52′~99°43′,北纬23°04′~23°30′之间。

位于临沧市的西南部,北邻耿马傣族佤族自治县,东北接双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县,东南与思茅市的澜沧接壤。

西南与缅甸禅邦共和国比邻,国土面积2 445平方千米。

国境线长达147.083千米。

是中国通往南亚和东南亚的重要门户和陆上捷径之一。

二、地理环境沧源佤族自治县的大部位居北回归线以南,处在青藏高原和云贵高原的交汇处。

西部、以勐董河为界向西,属横断山。

这里山高谷深,山势雄伟,植物垂直分布明显,物种丰富多样,故有人称:“沧源一山有三带。

”即热带、亚热带、温带。

多样的气候条件为多种植物和动物的生存创造得天独厚的自然条件。

中部、以勐董河和贺勐河为界,是云贵高原喀斯特地形地貌向西南延伸的余脉,像一把长剑直插沧源中部。

佤族文化传统音乐

佤族是中国南方的一个少数民族,他们有着丰富的文化传统,其中音乐是他们

生活中不可或缺的一部分。

佤族的传统音乐深受自然环境和宗教信仰的影响,展现出独特的魅力和韵味。

佤族的传统音乐通常是由民间艺人和村民们在特定的节日、仪式或庆典上演奏

和演唱的。

他们使用各种乐器,如竹笛、芦笙、铜鼓和木鼓等,配合着特定的舞蹈和歌曲,来表达他们对自然、神灵和生活的感悟和祈祷。

佤族的传统音乐主要分为宗教音乐和民间音乐两大类。

宗教音乐通常是在祭祀、祈福和祈祷仪式上演奏的,它们的旋律悠扬、节奏明快,能够让人们沉浸其中,感受到神圣的力量和美好的愿望。

而民间音乐则更多地反映了佤族人民的日常生活和情感体验,它们的歌词和旋律都充满了对自然、家园和爱情的赞美和思考。

佤族的传统音乐不仅在民间流传,也得到了当地政府和学校的重视和保护。

许

多专门的音乐学校和艺术团体都在努力挖掘和传承佤族音乐的精髓,以便让更多的人了解和欣赏这一独特的艺术形式。

随着现代化的发展,佤族的传统音乐也在不断融合和创新,以适应当代社会的

需要和审美趋势。

但无论怎样变化,佤族的传统音乐始终保持着其独特的魅力和价值,它们是佤族文化的重要组成部分,也是中国民族音乐宝库中不可或缺的一部分。

希望佤族的传统音乐能够得到更广泛的传播和保护,让更多的人能够欣赏到这一美妙的艺术表达。