最新详解纵隔肿瘤以及鉴别诊断

- 格式:ppt

- 大小:11.75 MB

- 文档页数:77

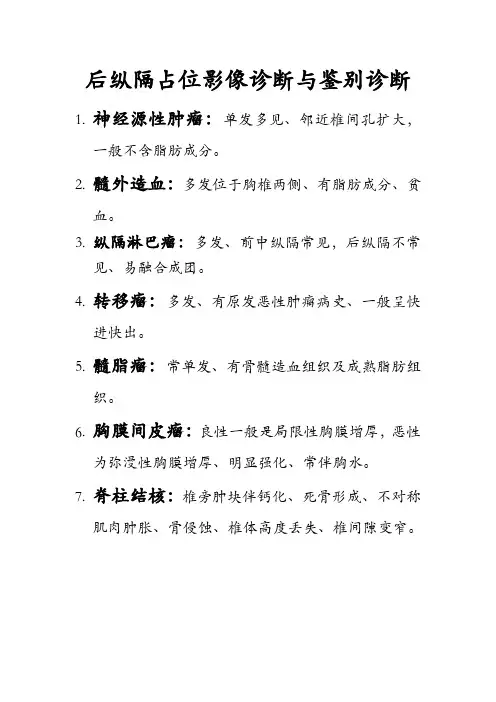

后纵隔占位影像诊断与鉴别诊断1.神经源性肿瘤:单发多见、邻近椎间孔扩大,一般不含脂肪成分。

2.髓外造血:多发位于胸椎两侧、有脂肪成分、贫血。

3.纵隔淋巴瘤:多发、前中纵隔常见,后纵隔不常见、易融合成团。

4.转移瘤:多发、有原发恶性肿瘤病史、一般呈快进快出。

5.髓脂瘤:常单发、有骨髓造血组织及成熟脂肪组织。

6.胸膜间皮瘤:良性一般是局限性胸膜增厚,恶性为弥漫性胸膜增厚、明显强化、常伴胸水。

7.脊柱结核:椎旁肿块伴钙化、死骨形成、不对称肌肉肿胀、骨侵蚀、椎体高度丢失、椎间隙变窄。

纵隔肿瘤知识点什么是纵隔肿瘤?纵隔是胸腔内的一个区域,位于两个肺之间,从胸骨到脊柱。

纵隔肿瘤是指发生在这个区域的肿瘤。

纵隔肿瘤可以分为良性和恶性两种类型。

纵隔肿瘤的症状纵隔肿瘤的症状可以因肿瘤的位置和性质而有所不同。

一些常见的症状包括:1.咳嗽和呼吸困难:纵隔肿瘤可能会压迫气道和肺部结构,导致咳嗽和呼吸困难。

2.胸痛:肿瘤对纵隔和周围组织的良性或恶性浸润可能引起胸痛。

3.声音变化:纵隔肿瘤可能会影响喉咙和声带,导致声音变哑或嘶哑。

4.吞咽困难:纵隔肿瘤可能会压迫食道,导致吞咽困难。

5.体重减轻和乏力:恶性纵隔肿瘤可能会导致患者体重减轻和乏力。

纵隔肿瘤的诊断方法诊断纵隔肿瘤的方法通常包括:1.影像学检查:如X射线、CT扫描和MRI等,可以帮助医生确定肿瘤的位置、大小和性质。

2.活检:通过纵隔肿瘤的活检可以确定其是否为恶性肿瘤。

3.血液检查:血液检查可以提供一些指标,帮助医生评估肿瘤的活动程度和患者的整体健康状况。

纵隔肿瘤的治疗方法纵隔肿瘤的治疗方法取决于肿瘤的性质和患者的整体健康状况。

常见的治疗方法包括:1.手术切除:对于可切除的纵隔肿瘤,手术是常见的治疗方法。

2.放疗:放射疗法可以用于治疗恶性纵隔肿瘤,或者在手术后预防复发。

3.化疗:化学药物可以通过静脉注射或口服给药的方式用于治疗恶性纵隔肿瘤。

4.靶向治疗:一些有针对性的药物可以针对特定的纵隔肿瘤类型进行治疗。

5.对症治疗:如针对疼痛、呼吸困难和吞咽困难等症状进行对症治疗。

纵隔肿瘤的预防由于目前对纵隔肿瘤具体发病原因尚不清楚,因此目前没有特定的预防方法。

然而,生活健康习惯的调整和定期体检是保持身体健康的重要措施,可以帮助及早发现和治疗纵隔肿瘤。

小结纵隔肿瘤是指发生在胸腔纵隔区域的肿瘤,可分为良性和恶性两种类型。

常见的症状包括咳嗽、呼吸困难、胸痛、声音变化、吞咽困难、体重减轻和乏力等。

诊断方法主要包括影像学检查、活检和血液检查。

治疗方法取决于肿瘤的性质和患者的整体健康状况,包括手术切除、放疗、化疗、靶向治疗和对症治疗等。

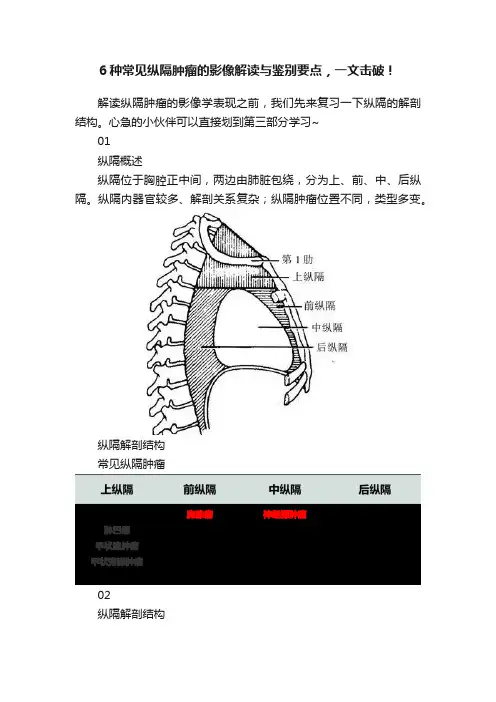

6种常见纵隔肿瘤的影像解读与鉴别要点,一文击破!解读纵隔肿瘤的影像学表现之前,我们先来复习一下纵隔的解剖结构。

心急的小伙伴可以直接划到第三部分学习~01纵隔概述纵隔位于胸腔正中间,两边由肺脏包绕,分为上、前、中、后纵隔。

纵隔内器官较多、解剖关系复杂;纵隔肿瘤位置不同,类型多变。

纵隔解剖结构常见纵隔肿瘤02纵隔解剖结构纵隔器官剖面图1. 纵隔是左、右纵隔胸膜之间的全部器官、结构和结缔组织的总称。

2. 包括的结构:心包、心脏、大血管、气管、食管、胸导管、神经、胸腺、淋巴结等。

纵隔的“五界”前界:胸骨及两侧的肋软骨后界:脊柱胸段上界:胸廓上口下界:膈侧界:左右纵隔胸膜注意,纵隔器官不是左右对称的!纵隔的两个侧面纵隔右侧面:透过胸膜除可见到前面已解剖出的血管和神经外,还可见到奇静脉弓绕肺根的上方,在奇静脉弓上方可见到由前向后为上腔静脉、气管及食管。

在膈上方则可见一短段的下腔静脉。

纵隔右侧面纵隔左侧面:除前面已解剖出的结构外,可见到主动脉弓绕过肺根上方,弓的上方可见到左颈总动脉和左锁骨下动脉,它们的后方则可见到食管。

纵隔左侧面纵隔右侧面详解:纵隔右侧面1. 膈神经及心包膈血管行径。

2. 观察食管。

3. 迷走神经的行径:在奇静脉弓与气管之间找出迷走神经本干,向下追查右迷走神经,它在食管右后面形成食管后丛(迷走后干)。

4. 奇静脉及胸导管:奇静脉沿椎体的右前方上升至第3、4椎体的高度转向前,弓形跨过右肺根的上方,注入上腔静脉。

在奇静脉的左侧,食管的后方和脊柱的前方,找出胸导管,它位于奇静脉与胸主动脉之间。

5. 胸部交感干的局部位置及内脏大、小神经。

纵隔左侧面详解:纵隔左侧面1. 膈神经及心包膈血管。

2. 观察食管:食管上三角;(内有胸导管、食管上端);食管下三角(内有食管下端)。

3. 动脉导管三角。

4. 迷走神经的行径:绕主动脉弓返折向上的左喉返神经;肺根的后方,向下构成食管前丛。

5. 胸部交感干的局部位置及内脏大、小神经。

纵隔肿瘤纵隔是胸腔的一部分,位于胸腔中部,其前界是胸骨,后面是脊柱,两侧为纵隔胸膜。

向上与颈部相连,向下延伸至膈肌。

其中有许多重要器官和结构,如心脏、大血管、气管、食管等。

纵隔肿瘤是一组起源于纵隔的肿瘤,包括胸腺瘤、胸内甲状腺肿、支气管囊肿、皮样囊肿、畸胎瘤、淋巴肉瘤、恶性淋巴瘤、心包囊肿、脂肪瘤、神经原性肿瘤、食管囊肿等,以良性者居多。

畸胎瘤多见于30岁以下,其余均多发生在40岁以上。

本病除淋巴肉瘤和恶性淋巴瘤多数预后良好。

由于和颈浅筋间隙相通,因此在颈部感染有可能伸展到纵隔。

此外,在胚胎发生异常可于纵隔内任何部位出现迷走组织或形成囊肿,甲状腺或甲状旁腺起源的肿瘤可移位到纵隔。

上纵隔肿瘤最常见的是胸腺瘤和胸内甲状腺瘤。

前纵隔肿瘤以畸胎样瘤较为常见。

罕见的是左后纵隔肿块可能为胸内肾脏。

纵隔分界临床上常把纵隔分作为四个区域。

1、上下分界:以胸骨角至第4、5椎间隙为分界线,以上为上纵隔,以下为下纵隔。

2、前后分界:下纵膈以心包为界分为前中后纵隔,心包前为前纵隔,心包后为后纵隔,心包为中纵隔。

前上纵隔有气管、食管、胸腺、大血管、胸导管、迷走神经、左喉返神经、膈神经及交感神经干;中纵膈有心包、心脏、升主动脉、肺血管、上腔静脉、主支气管和膈神经;后纵膈有降主动脉、奇静脉、胸导管、食管和淋巴结。

神经源性肿瘤神经源性肿瘤为纵隔瘤中最常见的一种,据国内外多组报告病例约占25~50%,常发生于肋间神经或脊神经根部。

因此,绝大多数位于后纵隔脊柱旁沟内。

在组织学上,根据组织起源通常将神经源性肿瘤分为三类:1、起源于神经鞘细胞的,有神经鞘瘤、神经纤维瘤,恶性神经鞘瘤;2、起源于神经细胞的,如神经节瘤、神经节母细胞瘤及神经母细胞瘤;3、起源于副神经节细胞的。

如副神经节细胞瘤。

大多数神经鞘细胞瘤,包括神经鞘瘤、神经纤维瘤,起源于高度分化成熟的雪旺(Schwann)氏细胞,通常为良性肿瘤。

这些肿瘤呈园形,有完整包膜。

术中所见肿瘤包膜均与周围组织器官外膜附着不牢。

纵隔淋巴瘤的影像诊断与鉴别诊断概述•淋巴瘤是淋巴网状系统恶性增生性疾病,起源于淋巴结和结外淋巴组织。

•病理上分为HD(霍奇金病)及NHL(非霍奇金淋巴瘤)。

•纵隔淋巴瘤多为全身淋巴瘤的纵隔表现,也可单发于纵隔。

•以HD多见,占2/3, NHL占1/3。

•NHL中以弥漫大B细胞淋巴瘤和T细胞淋巴瘤多见。

•发病年龄以20-30岁和60-80岁多见。

•位于前纵隔者常见于青年人。

概述WHO(2015)胸腺肿瘤组织学分类早期常无症状。

无痛性淋巴结肿大。

全身症状,如发热、消瘦、肝脾肿大、贫血等。

气管受压,产生气促和胸部不适等。

上腔静脉受压,出现颈静脉怒张和上腔静脉阻塞综合征表现等。

喉返神经受压,出现声音嘶哑。

膈神经受压,出现膈逆、膈麻痹及矛盾运动等。

迷走神经受压,出现心率减慢,甚或恶心、呕吐、胃酸增加等。

交感神经受压,出现Horner综合征。

(瞳孔缩小,眼球内陷,上睑下垂、面部无汗等)肋间神经受压,出现放射性疼痛。

进展期多以压迫症状为主影像学表现—X线•正位片上可见纵隔影对称性增宽,呈波浪状;侧位片病变位于中纵隔上中部、气管及肺门区。

•前、中纵隔多发淋巴结肿大,多呈对称性,常融合成块。

•常伴有双侧肺门、腋窝淋巴结及其它区域淋巴结肿大。

•多呈均匀软组织密度,分叶状。

CT表现•推挤或包绕周围大血管、心包、气管。

•坏死、囊变可见,钙化罕见且多出现于放疗后。

•增强呈轻-中度均匀强化。

•浸润肺组织:结节肿块型、肺炎肺泡型、间质型。

外侵表现•侵犯胸膜和心包:可形成胸腔积液、胸膜结节和心包积液。

•侵犯胸骨和肋骨:可引起骨质破坏。

F-35Y胸闷,伴阵发性干咳T淋巴母细胞白血病/ T淋巴母细胞性淋巴瘤F-32Y反复咳嗽1月余,胸痛8天原发性纵隔大B细胞淋巴瘤F-17Y体检发现前纵隔占位原发性纵隔大B细胞淋巴瘤M-20Y体检发现前上纵隔占位非霍奇金淋巴瘤,T淋巴母细胞淋巴瘤可能性大•MRI对软组织的分辨率非常高,能够较好地反映出病灶中的成分变化。

纵隔肿块鉴别诊断list,推荐收藏

纵隔肿块虽不像肺结节的发病率那么高,但是也不算少见。

对于纵隔肿块来说,首先应区分是前、中或后纵隔,然后再进行鉴别诊断。

鉴别诊断的疾病列表是需要死记硬背的,没有捷径,就是要牢牢地记住它们!

下面读片哥就把鉴别诊断的列表总结归纳起来,方便大家查阅。

1、前纵隔肿块

常见:淋巴瘤,生殖细胞肿瘤,甲状腺肿块,胸腺瘤,胸腺增生,脂肪过多症,转移。

不常见:胸腺癌,甲状旁腺肿块。

2、中纵隔肿块

常见:淋巴结肿大,前肠囊肿,食管裂孔疝。

不常见:主动脉瘤,纵隔甲状腺肿。

罕见:食管肿块,纵隔血肿。

3、后纵隔肿块

常见:神经鞘膜肿瘤,交感神经节肿瘤,淋巴瘤,食管裂孔疝,食管肿瘤。

不常见:转移,前肠肿瘤,髓外造血,主动脉瘤,食管静脉曲张,脊柱肿块。

罕见:血管瘤,淋巴管瘤,脊膜膨出。

纵隔肿瘤一.纵膈解剖1. 纵膈组成:前面:胸骨(分柄.体.剑突)后面:胸椎两侧面:纵膈胸膜. 上面:胸廓上口下面:膈肌2.纵膈分区胸骨角--T4椎体下缘连线。

(分上下两部)以气管及心包为界(分中后)3.纵膈的内含:前纵膈:前上--胸腺.淋巴结.结缔组织。

后纵膈:食管.胸导管.交感神经.淋巴结.结缔组织。

中纵膈:心脏.心包.气管.膈神经.淋巴结.结缔组织。

二.肿瘤好发部位:1.)前上纵膈:a.胸骨后甲状腺肿瘤(原发颈部下转移所致)。

b.胸腺瘤(常见分三型:原发上皮.淋巴上皮型.混合型,有潜在的恶性,15% 合并重症肌无力)大部分良性,外无性生长。

2.)前纵隔:1.)表皮样囊肿--外胚层畸胎类肿瘤: 2.)皮样囊肿--中胚层3.)完性畸胎瘤--内胚层3.)后纵隔:a.N原肿瘤:良性:神经鞘瘤.f瘤.神经节细胞瘤。

恶性:神经细胞瘤(生长快,见青少年) b.食管囊肿:良性园或随园形.壁薄.边缘清醒.f肉瘤。

C.淋巴系肿瘤或结缔组织肿瘤,淋巴瘤。

4.)中纵膈:(良性囊肿多见)均系胚胎细胞移位引起。

气管囊肿肠原性囊肿心包囊肿(左侧多见)三.临床表现(五花八门)--与肿瘤的性质.部位.大小.组织特性有关。

1.)胸闷.胸痛.(压迫气管及刺激神经引起)2.)呼吸道症状A.咳嗽(干咳--晚期可咳出皮脂样物.毛发等)B.呼吸困难(压迫气管--胸腺瘤.畸胎瘤)C.发热(肺不张或肺部感染)3.)NS症状A.侵及颈交感神经节--horner’s综合征,眼睑下垂.眼球内陷.瞳孔缩小.病侧脸无汗。

B.侵及喉返神经前上及中纵膈肿瘤--声嘶,右上肺中心型肺癌导致。

4.)上腔静脉压迫综合征(多见于前上纵膈瘤)表现颜面.颈部.上胸部.双下肢水肿.四.诊断1.X线:胸部正侧切片(肿瘤部位.大小.性质)2.CT3.纤支镜或食管镜检查。

4.放射性同位素(碘131)或ECT检查(甲状腺)5.颈部淋巴结活检,如纵膈淋巴结肉瘤。

五.鉴别诊断1.中心型或纵膈型肺癌(中心定位法锐钝角理念)中心定位法:找肿块的中心点在肺野内。