地球的形状 (1)

- 格式:docx

- 大小:44.34 KB

- 文档页数:7

【情境引入】(3min)提问:这个小人脚下踩着什么形状的物体?思考:把同学们放在大球上,要证明脚下为球体而不是平面,有几种方法?看来大家很有当科学家的潜质,与古代人民和科学家探索地球形状的方式不谋而合。

古人们是如何探索地球的形状的?他们对地球形状的认知发生了哪些变化?本堂课就让我们一起追随古人的足迹,探究地球的形状。

【教学新授】刚才的小人为什么会认为他脚下的是一个平面?→受到观测手段和观测范围的限制古代人们没有高科技,他们的视野也同样受限→盖天说一、地面是一个曲面证据1:最早提出地球是球体的是古希腊科学家毕达哥拉斯。

他发现观察远方驶来的帆船时,看到了什么现象?(先看到船帆再看到船身)提问:什么样的地面才能出现此现象?(弯曲的面)猜想:地面是一个曲面如何验证猜想?除了跑到海边去实地观测外还有其他的方法吗?→模拟实验→学生设计实验问:单凭这一个实验就够了吗?加一个观察平面上驶来帆船的实验进行对照讲解实验步骤和注意事项【活动1】海面帆船模拟实验结论:只有在弯曲的伞面上,才会出现该现象。

联想:地面是曲面。

二、地面是一个封闭图形证据2:1519年,麦哲伦船队从欧洲出发,向西环绕地球航行一周,成功返回出发地,成为第一个拥抱地球的人,如果你是麦哲伦,你的航行路线会是怎么样的?你发现了什么问题?(回不到西班牙,走到世界尽头)为什么?(地图左右两端没有连接起来)提问:什么样的地面才能完成环绕一周的壮举?(封闭)结论:地面是一个封闭曲面麦哲伦环球航行九死一生,你有什么感想?(科学的进步有时需要付出巨大的代价,麦哲伦为科学献身的精神值得我们钦佩)有曲面的封闭图形有哪些?→球体、半球体、圆柱体、圆锥体……→不能确定地球具体形状→需要更多证据三、地球是一个球体材料3:亚里士多德在月食期间,发现了奇怪的现象。

月食的时候,你看到了什么?(阴影始终是弧形)月食是怎么形成的?(太阳光被地球遮挡住)月球上的影子是谁的?(地球)地球的影子是圆弧形的,地球的形状可能是怎么样的封闭图形?猜想:球体、圆柱体、圆锥体如何设计模拟实验?(手电筒→日积木→地圆球→月)【活动3】月食模拟实验确定日地月三者位置,依次换用不同形状的积木,使其影子投射在圆球上。

地球的三种形状和依据1. 地球的形状地球是我们所居住的星球,它并非完全是一个完美的球体,而是略微偏离了球形。

地球的形状主要有三种:椭圆形、近似于椭圆形和几何椭球。

1.1 椭圆形椭圆形是指地球在两个相互垂直的轴上具有不同半径的形状。

根据测量数据显示,地球在赤道上的半径约为6378.137公里,而在极点上的半径约为6356.752公里。

这意味着地球在赤道上稍微胖一些,在极点上稍微扁平一些,整体呈现出一个略微扁平的椭圆形。

1.2 近似于椭圆形虽然地球不是一个完美的椭圆体,但我们可以将其近似看作一个椭圆体来进行计算和测量。

这种近似性对于大部分应用来说已经足够准确了。

1.3 几何椭球几何椭球是指通过数学模型所定义的理论上最佳逼近地球真实形状的椭圆体。

它是一种理论上的概念,可以用来进行地理测量和计算。

2. 地球形状的依据地球形状的依据主要是通过测量和观测得出的数据。

以下是几种常用的方法:2.1 天文观测通过天文观测,我们可以确定地球的大致形状。

例如,当月亮和太阳同时出现在天空中时,我们可以观察到它们形成的阴影在地球上产生了一个圆弧。

这种现象被称为日偏食或月偏食,通过观察这些现象可以推断出地球是近似于一个球体。

2.2 地理测量地理测量是一种通过仪器和技术手段对地表进行测量和记录的方法。

通过使用全球定位系统(GPS)等工具,科学家们可以精确测量出不同地点之间的距离和高度差异。

这些数据有助于确定地球的真实形状,并验证之前所得到的结果。

2.3 地震波传播地震波在传播过程中会受到地球内部结构和形状的影响。

科学家们利用这一原理,通过监测地震波的传播路径和速度,可以推断出地球内部的结构和形状。

这些数据对于确定地球的形状提供了重要依据。

2.4 卫星测量卫星测量是一种通过卫星对地球进行观测和测量的方法。

利用卫星搭载的仪器,可以精确测量出地球表面的高度、海平面变化等数据。

这些数据有助于进一步验证和修正地球形状的模型。

结论综上所述,地球的形状主要有椭圆形、近似于椭圆形和几何椭球。

初中一年级地理地球的形状与运动地球是我们所在的家园,它作为一个天体,具有特定的形状和运动。

本文将探讨地球的形状和运动对我们日常生活的影响。

一、地球的形状地球的形状并非完全是一个几何图形,但我们通常将地球视为一个近似于椭球的球体。

这是由于地球受到自身自转和引力的作用,呈现出一个稍微扁平的形状。

这个形状被称为“地球的地理球体”。

地理球体分为两个部分,即地球的赤道和地球的极点。

赤道是地球的最宽处,它将地球分为北半球和南半球。

而两个极点则是地球的最窄处,它们将地球划分为东半球和西半球。

地球的形状对我们的生活产生了一定的影响。

首先,地球的赤道区域温暖湿润,适宜农业发展。

因此,一些热带地区成为了重要的农业产区。

其次,地球的极地区域气候寒冷,几乎没有绿色植物生长。

这限制了人类在这些地区的居住和发展。

二、地球的运动地球的运动包括自转和公转两个方面。

自转是指地球围绕自身偏心轴旋转的运动。

地球自转的轴线称为地轴,地轴北端延伸到天空中的一个点,称为北极星。

地球自转的速度大约为每小时1670千米,造成了地球的日夜更替。

地球的自转带来了一系列的自然现象。

例如,白天和黑夜的变化,是由于我们所处的位置在地球的不同方向,有时面对太阳而有时背对太阳。

此外,地球的自转也导致了地球表面的风,影响着气候的分布和变化。

除了自转,地球还有公转运动。

公转是指地球绕太阳旋转的运动,一次公转周期大约为365.24天(即一年的长度)。

这导致我们在不同的季节经历着气温和日照时间的变化。

地球的公转对生物圈和人类的生活也产生了巨大的影响。

例如,地球公转的轨道呈椭圆形,因此距离太阳较近的时候,地球接收到的太阳辐射相对较强,气温较高,进入夏季;而当地球离太阳较远时,太阳辐射减弱,气温较低,进入冬季。

这一规律使得地球上不同地区的气候分布差异明显。

地球的公转运动也与地球的倾斜度有关。

地球的倾斜度导致了北半球和南半球在不同季节的气温和日照时间上的明显差异。

例如,北半球的夏季和冬季与南半球正好相反。

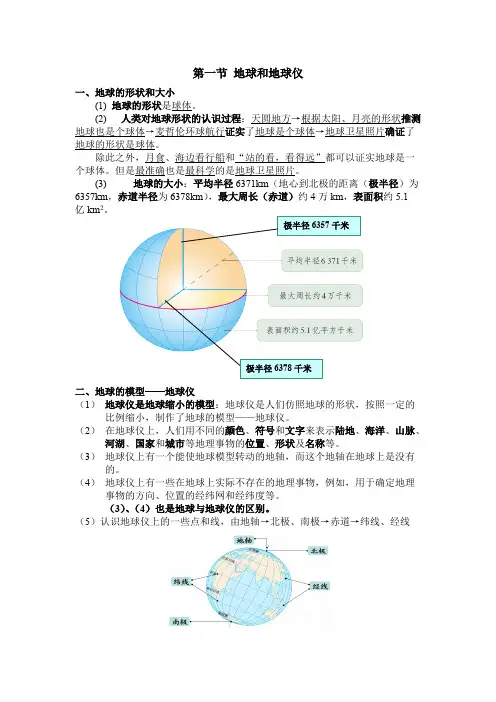

第一节 地球和地球仪一、地球的形状和大小(1) 地球的形状是球体。

(2) 人类对地球形状的认识过程:天圆地方→根据太阳、月亮的形状推测地球也是个球体→麦哲伦环球航行证实了地球是个球体→地球卫星照片确证了地球的形状是球体。

除此之外,月食、海边看行船和“站的看,看得远”都可以证实地球是一个球体。

但是最准确也是最科学的是地球卫星照片。

(3) 地球的大小:平均半径6371km (地心到北极的距离(极半径)为6357km ,赤道半径为6378km ),最大周长(赤道)约4万km ,表面积约5.1亿km 2。

二、地球的模型——地球仪(1)地球仪是地球缩小的模型:地球仪是人们仿照地球的形状,按照一定的比例缩小,制作了地球的模型——地球仪。

(2)在地球仪上,人们用不同的颜色、符号和文字来表示陆地、海洋、山脉、河湖、国家和城市等地理事物的位置、形状及名称等。

(3)地球仪上有一个能使地球模型转动的地轴,而这个地轴在地球上是没有的。

(4)地球仪上有一些在地球上实际不存在的地理事物,例如,用于确定地理事物的方向、位置的经纬网和经纬度等。

(3)、(4)也是地球与地球仪的区别。

(5)认识地球仪上的一些点和线,由地轴→北极、南极→赤道→纬线、经线三、纬线、纬度a、赤道、纬线的定义;赤道与纬线的关系。

b、纬线的特点:形状:圆圈;指示方向:东西方向;长度变化:纬线由赤道向两极逐渐缩短,在南、北两极分别缩短成点;纬线条数:无数条。

c、纬度:①纬度的划分:赤道的纬度定义为0°,作为纬度的起始线。

从赤道向北和向南,各分90°,称为北纬和南纬,分别用“N”和“S”表示。

那么,北极为90°N(读法:北纬90°);南极为90°S(读法:南纬90°)。

②纬度变化规律:纬度由赤道分别向南、北两极逐渐增大。

北纬纬度由赤道向北逐渐增大,到北极增大到90°N。

南纬纬度由赤道向北逐渐增大,到南极增大到90°S。

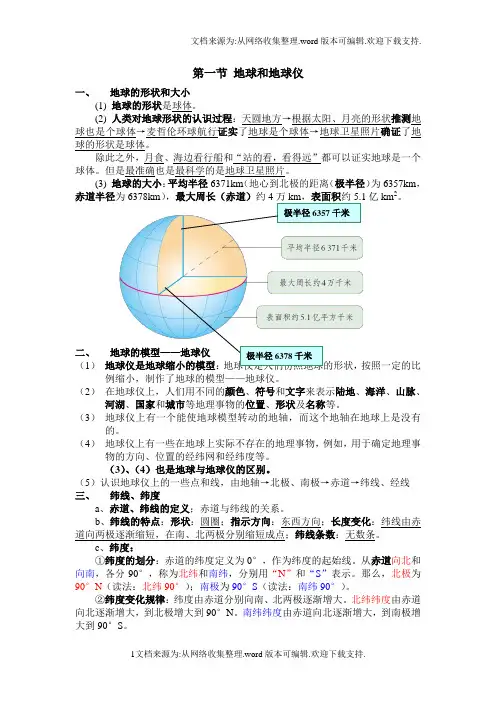

第一节 地球和地球仪一、 地球的形状和大小(1) 地球的形状是球体。

(2) 人类对地球形状的认识过程:天圆地方→根据太阳、月亮的形状推测地球也是个球体→麦哲伦环球航行证实了地球是个球体→地球卫星照片确证了地球的形状是球体。

除此之外,月食、海边看行船和“站的看,看得远”都可以证实地球是一个球体。

但是最准确也是最科学的是地球卫星照片。

(3) 地球的大小:平均半径6371km (地心到北极的距离(极半径)为6357km ,赤道半径为6378km ),亿km 2。

二、 地球的模型——地球仪 (1) 地球仪是地球缩小的模型:地球仪是人们仿照地球的形状,按照一定的比例缩小,制作了地球的模型——地球仪。

(2) 在地球仪上,人们用不同的颜色、符号和文字来表示陆地、海洋、山脉、河湖、国家和城市等地理事物的位置、形状及名称等。

(3) 地球仪上有一个能使地球模型转动的地轴,而这个地轴在地球上是没有的。

(4) 地球仪上有一些在地球上实际不存在的地理事物,例如,用于确定地理事物的方向、位置的经纬网和经纬度等。

(3)、(4)也是地球与地球仪的区别。

(5)认识地球仪上的一些点和线,由地轴→北极、南极→赤道→纬线、经线 三、 纬线、纬度a 、赤道、纬线的定义;赤道与纬线的关系。

b 、纬线的特点:形状:圆圈;指示方向:东西方向;长度变化:纬线由赤道向两极逐渐缩短,在南、北两极分别缩短成点;纬线条数:无数条。

c 、纬度:①纬度的划分:赤道的纬度定义为0°,作为纬度的起始线。

从赤道向北和向南,各分90°,称为北纬和南纬,分别用“N ”和“S ”表示。

那么,北极为90°N (读法:北纬90°);南极为90°S (读法:南纬90°)。

②纬度变化规律:纬度由赤道分别向南、北两极逐渐增大。

北纬纬度由赤道向北逐渐增大,到北极增大到90°N 。

南纬纬度由赤道向北逐渐增大,到南极增大到90°S 。

七上科学第三章人类的家园----地球知识点总结第1节地球的形状和内部结构1.地球的形状(1)人类逐步认识地球形状的过程:①古代中国人:a.盖天说:天圆地方(“天圆如张盖,地方如棋局”和“天如斗笠,地似覆盘”);b.浑天说:天之包地,犹壳之裹黄;②公元前6世纪,古希腊数学家首先提出大地是球形的设想;③观察月食:发现大地投射到月球上的影子是弧形的,这是对地球认识的第一次飞跃;④1519年至1522年,葡萄牙航海家的环球航行初步证明地球是球形的;⑤现在,人造卫星拍摄的地球照片证明地球是椭球体,蓝色是,白色是。

(2)证明地球是球体的事例:①远去的帆船总是先消失,后消失;②驶来的帆船总是先出现,后出现;③ (填“走得到”或“走不到”)到天涯海角;④站的高,看的远-----古诗有云:“欲穷千里目,更上一层楼”;⑤月食时被蚀部分总是成;⑥;(最早证明地球是球形的)⑦从卫星上拍摄的地球照片。

注意:太阳东升西落(填“能”或“不能”)证明地球是球体,只能说明地球绕太阳自转。

(3)证明地球是球形的方法------探索实验:铅笔在篮球和木板上移动对比实验结论:①铅笔在木板上由近及远移动,看到的铅笔长度(有或没有)变化。

②铅笔在篮球表面从最高点由近及远移动,看到的铅笔(填“笔尖”或“笔尾”)先消失,这与海岸上远去的帆船(填“桅杆”或“船身”)先消失的情况相似,这说明地球的形状是的。

2.地球的大小(1)地球的真实形状:地球是一个 的不规则球体。

(2)地球的大小:①地球半径:赤道半径 km ,两极半径 km ,仅差 %②地球赤道周长: 千米-----“坐地日行八万里”③地球表面积: 平方千米3.地球内部的结构(1)地球的内部圈层的划分依据-----地震波。

(2)从外到内(地表到地心)把地球分为 (蛋壳)、 (蛋白)和 (蛋黄)三个圈层。

①地壳:平均厚度为17千米。

海拔越高,地壳越 ;海拔越低,地壳越 。

②地幔:在地壳以下到2900千米深处,分为 和 。

1、地球的形状:两极稍扁,赤道略鼓的不规则球体。

2、地球的大小:平均半径:6371千米;赤道周长:4万千米;地球表面积:5.1亿平方千米。

3、纬线:地球仪上,与赤道平行的圆.经线也叫子午线:地球仪上,连接南北两极并同纬线垂直相交的线.4、纬线特点:所有的纬线都是圆,都指示东西方向,纬线长度不等,最长的纬线是赤道,纬线互相平行,北纬用N代表,南纬用S代表,0度纬线是赤道5、经线特点:所有的经线都是半圆,都指示南北方向,经线长度相等,所有经线相交于南北两极,东经用E代表,西经用W代表,0度经线是本初子午线东经180和西经180合二为一.6、南北半球分界线:赤道,东西半球分界线:西经20°东经160°,东经西经分界线:本初子午线7、低纬0°—30°中纬30°—60°高纬60°—90°8、纬度变化规律:数字往北越来越大是北纬,数字往南越来越大是南纬.9、经度变化规律:数字往东越来越大是东经,数字往西越来越大是西经.10、赤道的长度大于本初子午线2倍的长度,赤道上每隔一个经度距离大约为111千米.11. 沿任何一纬线走,方向不变,可以回原点,沿任何一经线走,方向不变,不能回原点.12..地球仪上,任何两条相对的经线都可以组成一个经线圈,经度之和为18013. 本初子午线通过英国伦敦格林尼治天文台旧址,赤道通过南美洲厄瓜多尔首都基多.141.地图三要素:方向,比例尺,图例和注记.2.比例尺=图上距离/实地距离,三种表达方式:文字式,数字式,线段式.3.图幅相同,比例尺越大内容越详细范围则越小,比例尺越小内容越简单范围则越大.4.方向:一般定向法:上北下南,左西右东.指向标定向法:指向标的箭头指向北方.经纬网定向法:经线定南北,纬线定东西.5.北极只有一个方向南,南极只有一个方向北6.地图上表示各种地理事物的符号叫图例,用来说明山脉,河流,国家,城市等名称的文字,以及表示山高水深的数字叫注记.7.一个地点高出海平面的垂直距离叫海拔,也叫绝对高度,一个地点高出另一个地点的垂直距离叫相对高度.8.地面的高低一般用海拔表示,地面的起伏一般用相对高度表示.9.等高线地形图中,等高线密集坡度就陡,等高线稀疏坡度就缓.等高线为环状闭合式,标高向内增大为山顶,向内减小为盆地.等高线向低处凸出为山脊,向高出凸出为山谷,等高线重合为陡崖.10.分层设色地形图中,蓝色表示海洋,绿色表示平原,黄色表示高原山地.11.陆地五种地形:山地,高原,平原,丘陵,盆地.12.海拔较高,地面坦荡或起伏不大,边缘陡峻的广大地区,称为高原.周围高,中间低,四周有山岭环绕的地形称为盆地.地面有起伏,但相对高度不超过200米,坡度和缓的地形称为丘陵,海拔较低,一般在200米以下,地面坦荡,广阔的地形称为平原,海拔在500米以上,起伏很大,坡度陡峻的地形成为山地.。

地球的形状与尺寸地球作为我们所生活的星球,它的形状和尺寸一直是地理学和天文学中备受研究的重要课题。

本文将探讨地球的形状、尺寸及相关的知识。

一、地球的形状地球并非是一个完全规则的球体,而是一个被称为“椭球体”的近似球体。

椭球体是一个既有球体性质又有一定扁平性质的几何体。

这意味着地球在两个相互垂直的轴上的半径不同,一个较短的极半径和一个较长的赤道半径。

由于地球的自转造成了离心力,使得赤道处的半径相对较大,而两个极点附近的半径则相对较小。

具体来说,赤道半径约为6,378.1千米,而极半径约为6,356.8千米。

这种不同半径导致了地球的压扁效应,使得地球外形更接近于扁球体。

二、地球的尺寸地球的直径约为12,742千米,这是通过从地球表面相互远离的两个点的最大距离来测量得到的。

而地球的周长则约为40,075千米,这是一个从地球表面某一点开始,沿着地球的周边一圈后返回原点的距离。

另外,地球的表面积也是一个有趣的尺寸指标。

它约为510,100,000平方千米,这是通过将地球表面划分成许多小面积,并将它们加起来来计算得到的。

此外,地球的体积也是一个重要的尺寸参数。

根据计算,地球的体积约为1,083,206,916,846立方千米。

这个数字是通过将地球视为一个整体,并将其所有部分的体积加起来得出的。

三、地球形状与尺寸的测量方法要测量地球的形状和尺寸,科学家们采用了多种方法和技术。

其中最早的方法之一是地球的三角测量。

这种方法利用地球上的地理测量和天文观测,通过测量地球表面上不同点之间的距离和角度来确定地球的形状和尺寸。

现代科技的发展也为地球形状和尺寸的测量提供了更准确的工具和技术。

例如,全球卫星定位系统(GPS)利用地球上的多颗卫星来测量地球表面上不同点的位置,从而推断出地球的形状。

此外,卫星测高技术和重力测量也为测量地球的形状和尺寸提供了重要的手段。

四、地球形状和尺寸的意义地球的形状和尺寸对于很多领域都具有重要的意义。

《地球的形状》教学设计

——执教者:荣华希望小学夏自军

一、教学目标

1.通过查阅书刊及其他信息源,搜集并整理出对自己有用的信息,知道人类认识地球形状时经历的曲折过程,意识到科技发展在人类认识事物方面的重要作用。

2.能尝试用模拟实验的方法验证地球是个球体的结论。

3.了解地球形状的基本数据,通过计算,初浅感受地球的大小。

二、教学重难点:

1、重点:知道人类认识地球形状时经历的曲折过程。

2、难点:能尝试用模拟实验的方法验证地球是个球体的结论。

三、教材分析

《科学(3—6年级)课程标准》对“地球与宇宙”部分分解为“地球的概貌”“地球运动与所引起的变化”和“天空中的星体”,《地球的形状》属于“地球的概貌”部分,课标要求“知道地球的形状、大小;了解人类对地球形状认识的历史”。

本课以历史发展的轨迹为线索,展现了人类对地球形状的认识过程,说明地球的形状和大小。

本课的主要教学内容有两大部分:首先,介绍人类逐步认识地球形状的科学史,展现了人类对地球形状的科学史,建立科学的地球形状的概念。

这是本课的重点,即让学生了解人类逐渐正确认识地球形状的过程,感受到前人不断追求真理、探索未知的精神。

第二,借助计算活动,引导学生通过想象在头脑中建立科学的地球大小概念,让学生意识到用计算得出的数据可以对事物做出解释。

四、教学方法

作为六年级的学生,人人都应该知道地球是一个球体。

因此,

本课的重点不是告诉学生地球地球形状的是一个球体,而是要让学生体验人类探索地球形状所经历的漫长而曲折的过程,并且能用模拟实验来验证地球的形状确实是一个球体。

此外,还要让学生是准确表述地球的形状。

因此,本课应该采用在学生搜集资料的基础上教师进行补充说明的方法,由以往学生的被动接受式学习转变为学生的接受式探究。

教学过程

一、谈话导入,揭示课题

[出示地球的图片]师:你们知道地球是什么形状的吗?【板书课题】

学生回答问题。

二、交流资料,共同经历人类认识地球形状的历程

人类是怎么知道地球形状是一个球体的呢?人类对地球形状的探索,到底经历了怎样的过程呢?

1.师生交流人类探索地球形状的资料

师:课前,老师请同学们搜集并整理了关于不同时期人类对地球形状的猜想及学说的资料。

首先,就请大家交流搜集到的资料。

根据学生的发言,教师做相应的补充介绍,并进行相应的板书。

(1)古代中国人的猜想:古代中国人认为,天像一个锅,是半圆的;地像一个方形的棋盘,是平的。

这种对地球形状的猜想被称为“天圆地方”。

可以看出这种猜想更接近于一种很主观的想象。

这种思想已经渗透到方方面面。

古代钱币、古诗中都有这种思想的反映。

(2)古代印度人的猜想:大地被四头大象驮着,站在一只巨大的海龟身上,海龟又蹲在一种巨大的蛇身上。

他们的观点带有浓厚的宗教色彩。

(3)张衡的“浑天说”:我国东汉时期的天文学家张衡根据

日月星辰东升西落、循环交替的现象,提出了“浑天说”,他认为“浑天如鸡子。

天体圆如弹丸,地如鸡子中黄。

天表里有水,天之包地,犹壳之裹黄。

”

(4)亚里士多德的猜想:他根据月食的景象分析认为:月球被地影遮住部分的边缘是圆弧形的,所以地球是球体或近似球体。

教师提问:月食是怎样形成的?

学生根据已有知识讲述月食的形成。

教师谈话:今天我们就来模拟一次月食的形成,看看亚里士多德说的有没有道理。

我们来看大屏幕,这里模拟月球表面,我们把手电射出的光当做太阳光,老师准备了两个不同形状的物体,一个是圆形,一个是正方形,我们看看它们投射到月球表面的影子分别是什么样子?

教师分别演示。

教师小结:看来只有球体或近似球体的物体投射的影子才是弧形的,说明亚里士多德的猜想是十分科学的。

(5)帆船进出港的模拟实验

教师谈话:人们从站在海边观察航船进出港的奇特现象大胆猜测,地球是球形的。

讲解:用伞面模拟海平面,观察由远及近的航船,看看有什么发现,在用桌面模拟海平面,观察由远及近的航船,看看有什么不同。

学生分组模拟“帆船进出港”的实验并汇报。

教师小结:正如大家所观察到的那样,站在海边观察由远及近的航船,总是先看见船只的桅杆,在逐渐看见船身。

根据这一现象,人们大胆猜想,地球是球形的。

(6)麦哲伦的环球航行

谈话:麦哲伦的环球航行历经了千难万险,甚至麦哲伦自己也付出了生命的代价,但他的这次环球航行在人类历史上却具有

极其重要的意义,他和他的船队第一次以实际行动证明了地球确实是球体。

(7)当代人类的探索

谈话:随着当代航天技术的飞速发展,人们终于可以飞出地球,却外太空观察地球了。

学生交流搜集到的资料,教师补充。

1957年,苏联发射了第一颗人造地球卫星。

人类第一次借助仪器在外太空探测地球的形状。

1961年,苏联宇航员加加林搭乘“东方1号”飞船在太空中绕地球飞行,这是人类第一次在远远的太空观察地球。

1969年,美国人登上月球,清楚地拍摄到了地球的照片。

2003年10月15日,我国航天员杨利伟乘坐“神舟五号”飞船进入太空,我们中国人也终于可以在外太空来观察地球的形状了。

2.师生共同对人类探索地球形状的资料梳理分类

谈话:刚才我们共同交流了不同时期人们对地球形状的认识,现在请大家将这些猜想和学说进行分类。

学生尝试对资料进行整理、分类。

教师给与适当的帮助和引导。

教师小结:通过分类我们发现,人类对地球形状的认识实际上经历了一次有无根据的猜想到有根据的猜想,再到实践验证,最后经过精细观察的过程。

这个过程是不断发展的而且曲折漫长的。

三、学生计算,感受地球的大小

谈话:通过现代科技的精确测量,我们测量出了地球的一些基本数据。

根据资料计算,如果你以每小时行走4千米的速度,每天行走8小时,当你绕赤道一圈后,你的年龄大概多大?

学生计算,感受地球的大小。

教师小结:以我们的速度绕地球一周,竟然需要三年多的时间,地球真大呀!

四、师生总结

提问:这节课你有什么收获?

学生谈各自的收获。

总结:通过这节课的学习,我们认识到,人类对地球形状的认识经历了一个不断发展的过程,而且这个过程也是十分曲折而漫长的,在这个过程中,科技的发展起到了十分重要的作用。

教学反思

认识地球的形状是本课的教学目标之一,对于学生来说并不是一个具有难度的问题,所以本课导入开门见山,直接提问“地球是什么形状的?”唯一对于学生来说会出现问题的地方,仅仅在于不能用准确的词汇描述地球的形状,所以在这里,教师准备了一些演示用具,如圆形纸片、球形物体等,给学生一些适当的指引。

在师生交流人类探索地球形状的资料这一环节,教师并没有要求学生必须按照时间顺序或者其他顺序进行有序的汇报,而是由学生自主选择想要汇报的内容,因此,资料的呈现是随机的,并没有实现安排好,所以教师在课件的呈现上也体现出了随机性、灵活性,这样,更好的体现了科学课堂的开放性和学生的主体地位,也可以通过学生、教师的共同交流,让全体学生更充分地体验人类对地球认识所经历的过程。

其中月食的形成是学生没有接触过的知识,这里,教师通过讲解和演示相结合的方式帮助学生理解亚里士多德的推论过程。

海边帆船进出港的现象,对于身处内陆的学生是很难见到的,因此采用了小组合作模拟的方式,帮助学生理解大地是曲面而不是平面的道理。

“知道人类认识地球形状时经历的曲折过程”是本课教学的重点,教材只是资料的简单呈现,如果教师只是按照教材的内容进行呈现,无疑会使本课变成被动的接受式学习,学生学习会枯燥得很,也不能调动从学生主动参与的积极性。

所以,在课前,教师布置学生搜集相关资料并在课堂进行展示,充分调动了学生参与的积极性,也

为学生的自主学习提供了丰富的素材。

在课堂上,教师采用了学生先汇报,教师后补充的方法,这样不经使课堂变得生动、丰富起来,而且,也将学生的学习方式由被动接受式学习转变为接受死学习。

将人类对地球形状的认识过程中的主要观点进行分类是在教材基础上的创新,这样设计的意图在于,引导学生面对纷繁复杂的材料进行整理的意识和能力。

在学生对主要观点分类的过程中,也使学生对人类认识地球的形状这一事件,在思维上有所提升,再次强化了本课“知道人类认识地球形状时经历的曲折过程”的教学目标。

在经历了一系列的思维活动之后,学生的思维必然会出现一些疲劳和懈怠,这时我在短暂的介绍地球基本数据后,引导学生通过计算感受地球的大小,使学生在课堂上劳逸结合,既不会太过疲劳又能回味无穷。

附:板书设计、学生记录单设计

(一)板书设计。