“海归”容闳:我有一个梦想

- 格式:doc

- 大小:33.50 KB

- 文档页数:6

容闳个人与时代小作文今天咱得唠唠容闳这个超酷的人物。

容闳啊,就像是从旧时代里蹦出来的一颗超新星。

他出生在那个中国还被封建思想紧紧裹住的年代,就像一个人被困在一个有点昏暗又闷热的小屋子里。

可是呢,容闳可不甘心就这么在这个小天地里打转。

他就像一个充满好奇心的探险家,毅然决然地踏上了留洋的道路。

这在当时可不像咱们现在出国旅游或者留学那么轻松自在。

那时候,周围的人肯定都觉得他是个怪咖,放着好好的传统生活非要跑到大洋彼岸那个陌生又充满“奇奇怪怪”东西的地方去。

到了国外,容闳就像一块海绵一样,拼命吸收着西方的知识和思想。

他学习各种新鲜玩意儿,从科学知识到社会理念,那可真是来者不拒。

这时候的他,就像是一个站在两个世界中间的桥梁建筑师,一边是古老传统的中国,一边是蓬勃发展的西方。

学成之后,他满脑子想的都是怎么把这些好东西带回中国。

他就像一个怀揣着宝藏的使者,一心想让自己的祖国也能变得强大起来。

在那个时代,中国正被列强欺负得够呛,国内也是各种问题一大堆。

容闳就想啊,要是能把西方的教育制度引进来,那中国不就有希望培养出很多厉害的人才,然后像西方国家一样强大吗?于是,他开始搞起了洋务运动中的留学计划。

这过程就像在荆棘丛里开辟道路一样艰难。

很多人不理解,保守势力也在各种阻挠。

但是容闳就像一个打不倒的小强,硬是坚持了下来。

那些被他送出去留学的幼童,就像是一颗颗希望的种子,被他撒向了远方,希望有一天能长成参天大树,撑起中国的未来。

容闳的一生,简直就是一部个人奋斗史和时代变革史的完美结合。

他的个人选择,不仅仅改变了自己的命运,更是像在平静的湖水里投入了一颗大石头,激起了一圈又一圈的涟漪,影响着整个中国社会的发展进程。

他就像一个时代的弄潮儿,在历史的长河里留下了自己独特而又闪闪发光的印记。

在那个风云变幻的时代,容闳就是那一束能穿透黑暗的光,给中国带来了新的希望和可能。

容闳西学东渐记经典语录“我要让西学之风吹遍中华大地!”嘿,你想想看,就像一阵温暖的春风吹过田野,给大地带来新的生机。

在学校里,我们几个小伙伴讨论着怎么才能让学习变得更有趣。

我就说:“要是能像西方那样有好多有趣的实验课就好了。

”大家纷纷点头。

这不就像容闳爷爷想把西学带进来一样吗?我们也渴望新的知识和方法。

我们是不是也可以像他一样勇敢地去探索未知呢?“西学能让我们变得更强大!”哇塞,这就好比有一把神奇的钥匙,可以打开通往强大的大门。

有一次,看到电视里那些高科技的东西,我跟爸爸妈妈说:“为啥我们不能多学学这些西学的技术呢?”爸爸妈妈笑着说:“会的,会的。

”容闳爷爷都知道西学的好,我们为啥不努力去学呢?难道我们不想变得更厉害吗?“让西学为中华崛起助力!”哎呀,这就像给正在奔跑的骏马加上了有力的翅膀。

在课堂上,老师问我们的梦想是什么。

有的同学说当科学家,有的说当医生。

我就想,要是我们把西学的好东西都学过来,那我们的梦想不是更容易实现了吗?容闳爷爷都在努力,我们怎么能落后呢?我们不也应该为中华崛起而奋斗吗?“西学不是洪水猛兽,而是宝贵财富。

”嘿,你看,这就像发现了一个装满宝藏的箱子。

有一次,邻居家的叔叔从国外回来,带了好多新奇的玩意儿。

大家都很好奇。

我就说:“这就是西学带来的吧。

”叔叔点头说:“对呀,西学有很多值得我们学习的地方。

”容闳爷爷肯定也是看到了西学的价值,才努力把它带回来。

我们是不是也应该正确看待西学呢?“拥抱西学,开拓未来!”哇哦,这就像张开双臂迎接美好的未来。

在图书馆里,我看到一本介绍西方发明的书,看得入了迷。

旁边的小伙伴也凑过来,一起讨论。

我们都觉得西学好神奇。

容闳爷爷都勇敢地去拥抱西学,我们不也应该大胆地去开拓未来吗?难道我们要害怕新事物吗?“西学能让我们看到不一样的世界。

”哎呀呀,这就像突然打开了一扇通往奇妙世界的门。

有一次去科技馆,看到那些高科技的展示,我惊呆了。

跟同学说:“这就是西学带来的不一样的世界吧。

爱国者——容闳引言:容闳不仅仅是众所周知的留学之父,积极地促成了洋务运动时期那120名幼童的留洋呃人。

他还是成为了第一个耶鲁大学授予博士学位的中国人;还是谏言促成了江南制造总局的诞生的人;还是为海外华工的利益据理力争和不顾危险地调查,最终促成了清廷外交史上的第一次胜利的人。

容闳的爱国心让他在为中国之振兴的事业中不断前行。

关键词:爱国者教育救国中国改革维护华工利益1828年11月17日,容闳出身于广东省香山县南屏村一户贫苦农家,原名光照,号纯甫。

与之出生地一水相隔的澳门此时已成为葡萄牙租借地200余年。

陆续迁来的传教士也影响到了广东。

容闳幼年就读的马礼逊学校也就是传教士开办的。

起初父母只是为了容闳能习英语,‘得一翻译或洋务委员之优缺乎’,而送入的洋学校,却将容闳引入了完全意料不及的人生道路。

一、救亡图强,教育为先在容闳看来教育之与一个人具有无比的重要性。

他曾说;“因为教育已经明显地扩展了我的心灵境界,使我深深感到自身的责任,而茫然无知的人是绝体会不到这一点的。

一个没有教养、冷漠无情的人,对于人类的苦痛和邪恶是绝对无动于衷的。

知道得越多,当然快乐也就越少;知道得越少,痛苦越少,而快乐也就越多。

但是,这种人的人生观是卑微的,感情是懦弱的,不足以被称为高尚的人。

”1因而容闳终其一生都在为祖国的教育事业而奋斗,“以西方之学术,灌输于中国,使中国日趋入文明富强之境”。

容闳自小接受的便是西式教育,没有遭受一天的旧式私塾教育的禁锢。

这使得容闳思维自由开阔,摆脱了中国封闭的夜郎自大。

随着布朗先生留美接受‘完全之教育’更是让容闳开拓了眼界。

虽然学费生活都告紧迫,容闳还是用短短的12个月,期间还有因学校附近建铁路而停课数周的情况,考进了耶鲁大学。

在耶鲁大学的学习不仅让容闳学到了世界最先进的知识,更让他感受到这些知识对于落后封闭的中国来说是多么的重要。

这加深了容闳回国报效祖国的信念。

在耶鲁大学毕业之后,容闳选择回到当时那个狭隘落后而又备受侵害的中国。

《我有一个梦想》原文I am happy to share with you the text of "I Have a Dream" by Dr. Martin Luther King Jr., delivered on August 28, 1963, at the Lincoln Memorial in Washington, D.C.:Five score years ago, a great American, in whose symbolic shadow we stand today, signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity.But one hundred years later, the Negro still is not free. One hundred years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. One hundred years later, the Negro is still languishing in the corners of American society andfinds himself an exile in his own land. So we have come here today to dramatize an appalling condition.In a sense we have come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would beguaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness.It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked "insufficient funds." But we refuse to believe that the bank of justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. So we have come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice.We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time to make justice a reality for all of God's children.It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment. This sweltering summer of the Negro's legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. Nineteen sixty-three is not an end, but a beginning. Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. Therewill be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges.But there is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice. In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy ourthirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force.The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to a distrust of all white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. They have come to realize that their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone. And as we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead. We cannot turn back.There are those who are asking the devotees of civil rights, "When will you be satisfied?" We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities.We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. We can never be satisfied as long as our children are stripped of their selfhood and robbed of their dignity by signs stating "for whites only." We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot。

《容闳评传》,陈汉才,广东高等教育出版社,2008年1月《容闳与中国近代化》,吴文莱主编,珠海出版社,1999年10月《容闳自传——我在中国和美国的生活》,容闳著,石霓译注,百家出版社,2003年8月中国教育近代化的先驱——容闳大约一百四十年前,晚清政府分四批派出了总计120名幼童赴美留学。

他们是中国历史上最早的官派留学生,他们是美国哈佛大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学、麻省理工学院的学生,他们是中国电报业、矿业、铁路业的先驱,他们中出现了京张铁路的设计者,清华大学的第一任校长,中华民国的第一任总理。

他们的故事都离不开一个人——容闳,美国大学的第一个中国毕业生,中国留学之父。

一1828年11月17日,容闳出生于广东珠海的一个贫农家庭。

在他七岁时,父亲把他送进了英国传教士办的一家西塾。

为什么父亲不让容闳跟他哥哥一般在正统的儒家私塾读书,然后走向科举之路呢?容闳后来回忆道“当时中外交往正开始发展,我的父母预感到,这种往来不久必将形成潮流,认为抓住时机送儿子去学习英文是非常值得的,说不准儿子将来会成为一名高级翻译,拥有优越的职位,而跻身于商界或外交界。

”1也许正是因为父亲的“精明”,出生于普通农民家庭的容闳在日后有了父母难以料想的成就。

1839年,因创办学校的郭士立夫人因故回国,容闳就读的小学停办了。

容闳失学回家。

1840年秋天,当鸦片战争仍在继续之时,容闳父亲的去世,让这个家庭更加一贫如洗。

容闳跟哥哥姐姐一起帮助母亲维持生计。

这期间,他卖过糖果,捡过落穗,当过折纸工。

这一段艰辛生活,让容闳更加深刻地体会到中国百姓的困苦,这与他日后救国图强的努力是不无关系的。

1841年,容闳被招进布朗教士创办的马礼逊学校,从此他又开始了自己在英文学校的学习。

1846年,布朗在回国之前宣布可以带几位学生到美国完成学业,愿意的同学起立示意。

或许是六年的学习让年轻的容闳对西学产生了浓厚的兴趣,在一片沉默之中,他第一个站了起来。

容闳:中国第一个“海归”作者:阿灿来源:《人民文摘》2012年第02期一百多年前,中国近代史上第一位“海归”曾立下志愿,“以西方之学术,灌输于中国,使中国趋于文明富强之境”。

他曾把希望投向了太平天国;也曾绕过了中国传统教育的塑造和清王朝的科举通道,推动“留美幼童”计划,给古老的帝国捎回一股清新的海风。

他就是容闳。

1860年12月23日,是容闳来到“天京”的第36天,他又一次走进干王洪仁玕的府邸,将官印及天国“义”字四等爵的委任书退还给洪仁玕,谢绝了“共举大业”的美意。

第二天早上,容闳离开了南京,而与此同时,消逝的还有那个他曾在心中寄托过希望的“天国”幻想。

容闳1828年生于广东香山县一个贫寒之家,后来跟着在澳门打工的父亲上了英国传教士开办的马礼逊学堂。

之后,他又随校迁往香港上学。

1847年,由香港基督教会提供两年经费资助,去美国上学,并于1850年考入耶鲁大学,获文学学士学位。

容闳毕业后立即回国。

然而,当时的中国,几乎没人了解留美学生是怎么回事。

回国后单是为了谋生,他就辗转香港、上海,不停地更换职位。

1860年秋,容闳应了两位传教士的邀请,随他们前往南京。

这不仅是因为清政府的腐败早已令他感到失望,还因为太平天国宣扬上帝的缘故,让人们觉得中国可能成为一个基督教国家。

这与深受美国制度影响,并欲以改造中国的容闳非常合拍。

到达南京的第二天,容闳就被邀请去见干王洪仁玕。

他对洪仁玕说出了自己的七条想法,其中四条谈到了设立学校,但这些建议,在太平天国却无法得到理解。

于是,与同行人商量后,容闳决定立即退还干王所许诺给他的爵位。

他对天国已没有留恋。

三年之后,容闳的茶叶生意已是日渐兴隆,但他也发现,中国并非“工商立国”,想靠经营商业而改造中国也完全是个幻想。

这时候,容闳出乎意料地接到一封友人张斯桂从安庆寄来的信。

张斯桂在信中说,此信是受曾国藩之托而写的,欲请他到安庆相会。

经过几次书信来往,容闳在1863年9月,自九江乘船顺江而下,来到安庆。

容闳个人与时代小作文

《容闳与时代》

嘿,咱今儿来聊聊容闳这人呐!容闳可是个了不起的人物。

就说有一回啊,我在图书馆里瞎转悠,看到了一本关于容闳的书,一下子就被吸引住了。

我就在那旮旯里蹲着,津津有味地看了起来。

书里说啊,容闳那时候去国外读书,那可真不容易啊!想想咱现在,有这么好的条件还不珍惜呢。

他在国外努力学习,一心就想着回来报效祖国,这精神,真值得咱好好学学。

那个时代啊,充满了各种挑战和机遇。

容闳就在这样的时代里闯荡,努力去实现自己的梦想。

他积极推动留学事业,为中国培养了好多人才呢。

感觉他就像一个在时代洪流中坚定前行的勇士,啥困难都不怕。

再看看咱们现在,真得感谢容闳他们那辈人的努力呀,让咱能有今天的生活。

咱也得有点志向,不能光知道吃喝玩乐呀!咱得像容闳一样,在自己的时代里努力做点有意义的事儿。

哎呀,反正我就觉得容闳特别牛,他的故事让我明白了一个道理,不管啥时候,都得有追求,有梦想,还得勇敢去追,别管遇到啥困难都不能退缩。

咱呐,也得好好加油,不辜负这个时代给咱的机会!这就是我对容闳个人和那个时代的一点小感受啦,嘿嘿。

中国百年留学作者:来源:《青岛画报·新航程》2017年第05期1847年,当容闳随着美国传教士赴美留学的时候,中华帝国闭关自守的国门刚刚被西方列强的炮火轰开,那时国人对海外世界因茫然无知而充满恐惧,出国留学更属史无前例,是祸是福,难以逆料。

而容闳在外国传教士的资助下,毅然赴美求学,最后毕业于耶鲁大学,成为第一个毕业于美国大学的中国留学生。

但容闳当时的感想,与其说以自己作为第一个毕业于美国大学的中国人而自豪,还不如说是因自己是第一个毕业于美国大学的中国人而痛楚。

这种痛楚是一种“众人皆睡我独醒”的沮丧和苦恼。

他回国后的最大心愿,就是要使更多的中国青年像他一样出国留学,将西方的学术文化,灌输于中国,使中国日趋于文明富强之境。

若干年后,由容闳提议,经曾国藩、李鸿章奏请清廷批准从全国选招,1872至1875年分四批赴美后,分住新英格兰百姓家中,拟先读中学,再进大学。

稍后,有人剪掉辫子,改长袍马褂为西装,见师长羞于跪叩,还有人随房东去基督教堂。

这惹怒了“选带幼童出洋肆业局”正监督吴嘉善和驻美公使陈兰彬。

他们认为,学生离经叛道,不读儒书,目无师长,沾染恶习,有以夷变夏之忧。

于是不顾容闳的反对,1881年奏请清廷批准,将全部幼童遣送回国。

这批归国少年中,有不少以后成为清末民初的优秀人才,如民国初年第一任总理唐绍仪、清华学校首任校长唐国安等。

詹天佑等个别人“叛逃”未归,考进耶鲁大学机械系,学成后回国,成为中国自己铺建的第一条铁路——京张铁路的总工程师。

光绪初年(1877年)清政府派出的海军留学生近百人,分赴欧洲各国学习,回国后担任各级海军将领。

在这批人中,北洋海军右翼总兵兼旗舰“定远号”管带、代理提督刘步蟾,左翼总兵兼“镇远号”管带、后任提督的林泰曾,左翼左营副将兼“经远号”管带林永升,左翼左营参将兼“超勇号”管带黄建勋等在中日甲午海战中壮烈殉国。

严复1879年在格林威治海军大学毕业后,对西方科学产生浓厚兴趣,后成为中国“精通西学第一人”,1912年任北京大学首任校长。

容闳:中华第一“海归”壮志难酬2011年08月19日 10:33:34 来源:新华每日电讯11版【字号大小】【留言】【打印】【关闭】记得刚回国时,容闳曾自豪地向母亲说,自己得了学士学位,相当于中国的秀才,“毕业于耶鲁大学即使对于美国人也是一件极为光荣的事,何况是中国人”。

容闳心想,凭着所受的大学教育,“是非常可能成为人中的领袖的”。

一直以来,容闳都有自己的理想。

在大学的最后一年里,中国可悲的情况,常令他心情沉重,容闳曾立下志愿,“以西方之学术,灌输于中国,使中国趋于文明富强之境”。

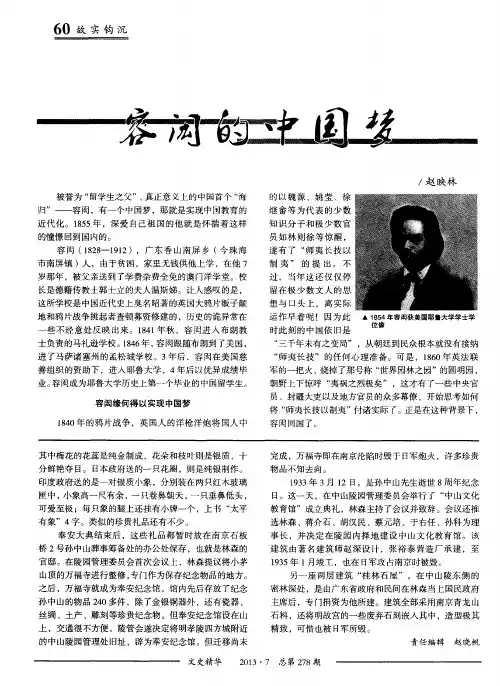

▲容闳在耶鲁大学毕业时的留影,他是中国近代的第一个留学生。

天国之行作为清末最早的留学生,容闳曾立下志愿,“以西方之学术,灌输于中国,使中国趋于文明富强之境”,但从来没有施展的机会,他甚至曾经把希望投向过太平天国。

事情要追溯到两名外国传教士准备去南京访问太平军的行程,他们邀请容闳一同前往。

那时,容闳从美国耶鲁大学毕业已经6年,却并不得志。

当时的中国,几乎没人了解留美学生是怎么回事,回国后单是为了谋生,他就开始经历着不少的波折。

1860年秋,容闳同意了两位传教士的邀请,随他们前往南京。

他之所以把希望投向太平天国,是因为清政府的腐败早已令他感到失望。

他刚刚回到国内时,就曾遇到叶名琛在广州血腥镇压群众,“斩首七万五千人,……其中大多是无辜的。

……血流遍地,街道两旁,无首的尸身堆积如山”。

这悲惨的一幕,使他感到,“太平天国叛军确实有充足的理由推翻清王朝,我完全同情他们,并且确实想去参加太平军的行列。

”(容闳《西学东渐记》)同时,因为太平天国宣扬上帝的缘故,给人们造成一种错觉,认为通过太平军的媒介,中国可能成为一个基督教国家,清王朝将被消灭,继之而起的是洪秀全的太平天国,到时中国将被引进基督教国家的范围之内。

尤其是,1859年天王任命洪仁玕为干王,是天国重整后的二号人物。

洪仁玕主持朝政之初,便为天国设计了一套新的施政纲领——《资政新篇》。

容闳名言名句1. 容闳说:“予之教育计划,欲借西方文明之学术以改良东方之文化。

”就像一盏明灯想要照亮黑暗的角落一样,他想用西方的学术来改善咱们东方的文化。

以前东方有些传统工艺因为缺乏新的知识体系而发展缓慢,他就觉得西方学术里有很多能借鉴的东西,可以让东方文化再次焕发生机。

2. 容闳讲过:“以西方之学术,灌输于中国,使中国日趋于文明富强之境。

”这多像一个热心的邻居,看到自家有些落后的地方,就想把好的东西引进来。

比如说中国以前在科技制造方面有些落后,他就想着把西方的学术引进,让中国像快速行驶的列车一样走向文明富强。

3. 容闳有句话:“我像一只飞鹰,越过重洋,为故乡衔来希望的种子。

”他自己漂洋过海去学习西方的东西,就像飞鹰勇敢地飞翔。

他回来后把学到的知识、理念等都带回中国,这些就如同希望的种子,种在中国这片土地上,能生根发芽。

4. 容闳曾言:“中国一醒觉,世界就为之震动。

”哇塞,这话说得可真霸气。

就好比沉睡的巨人一旦醒来,整个世界都会感受到他的力量。

中国当时虽然有些落后,但容闳相信只要中国觉醒,那就会像火山爆发一样震撼世界。

5. 容闳说道:“吾人以开通中国为志,志既定,无难不可排。

”这就像是一个勇士下定了决心,不管前面有多少艰难险阻,就像面对重重高山和汹涌河流一样,都要把路打通。

那些为了在中国开展新教育、新思想的人们,就是怀着这样坚定的信念。

6. 容闳宣称:“我的使命,是把西方的阳光引进中国的黑暗房间。

”多形象啊,中国当时有些地方就像黑暗的房间,而西方的一些先进的东西就像阳光。

他就想做那个引进阳光的人,让房间里充满光明。

就像在没有电灯的屋子里,打开窗户引进阳光一样。

7. 容闳感慨:“我盼着中国青年都能成为破浪前行的船帆。

”他希望中国青年充满力量,像船帆一样在时代的浪潮里勇往直前。

比如在救国图存的时候,青年们积极学习新知识,像鼓起的船帆带着船驶向新的方向。

8. 容闳说:“中国的进步,就像幼苗长成参天大树,需要精心浇灌。

人教版高中必修二《我有一个梦想》原文 我有一个梦想 一百年前,一位伟大的美国人签署了解放黑奴宣言,今天我们就是在他的雕像前集会。

这一庄严宣言犹如灯塔的光芒,给千百万在那摧残生命的不义之火中受煎熬的黑奴带来了希望。

它之到来犹如欢乐的黎明,结束了束缚黑人的漫漫长夜。

然而一百年后的今天,我们必须正视黑人还没有得到自由这一悲惨的事实。

一百年后的今天,在种族隔离的镣铐和种族歧视的枷锁下,黑人的生活备受压榨。

一百年后的今天,黑人仍生活在物质充裕的海洋中一个穷困的孤岛上。

一百年后的今天,黑人仍然萎缩在美国社会的角落里,并且意识到自己是故土家园中的流亡者。

今天我们在这里集会,就是要把这种骇人听闻的情况公诸于众。

就某种意义而言,今天我们是为了要求兑现诺言而汇集到我们国家的首都来的。

我们共和国的缔造者草拟宪法和独立宣言的气壮山河的词句时,曾向每一个美国人许下了诺言。

他们承诺给予所有的人以生存、自由和追求幸福的不可剥夺的权利。

就有色公民而论,美国显然没有实践她的诺言。

美国没有履行这项神圣的义务,只是给黑人开了一张空头支票,支票上盖着“资金不足”的戳子后便退了回来。

但是我们不相信正义的银行已经破产。

我们不相信,在这个国家巨大的机会之库里已没有足够的储备。

因此今天我们要求将支票兑现--这张支票将给予我们宝贵的自由和正义的保障。

我们来到这个圣地也是为了提醒美国,现在是非常急迫的时刻。

现在决非侈谈冷静下来或服用渐进主义的镇静剂的时候。

现在是实现民主的诺言的时候。

现在是从种族隔离的荒凉阴暗的深谷攀登种族平等的光明大道的时候。

现在是向上帝所有的儿女开放机会之门的时候。

现在是把我们的国家从种族不平等的流沙中拯救出来,置于兄弟情谊的盘石上的时候。

如果美国忽视时间的迫切性和低估黑人的决心,那么,这对美国来说,将是致命伤。

自由和平等的爽朗秋天如不到来,黑人义愤填膺的酷暑就不会过去。

一九六三年并不意味着斗争的结束,而是开始。

有人希望,黑人只要消消气就会满足;如果国家安之若素,毫无反应,这些人必会大失所望的。

报国一生任浮沉——容闳生平概述容闳(一八二八~一九一二年),原名光照,号纯甫,广东香山县南屏乡(今珠海市南屏镇)人。

他是中国第一个毕业于美国著名高等学府的留学生、中国近代维新事业的先驱者。

他生于中国内忧外患纷至沓来的年代,目睹清朝的封建统治江河日下,国势日蹙,因而力图以西方先进资本主义国家为榜样,改革并复兴中国。

为了实现这个理想,他作了勇敢的探索,从维新逐渐走向革命。

由于容闳一生都在不倦地探求祖国新生的道路,在生前就受到世人的赞扬。

他的朋友、美国人特韦契耳牧师高度赞颂他的爱国精神,说他'从头到脚,身上的每一根神经纤维都是爱国的。

他热爱中国,信赖中国,确信中国会有灿烂的前程,配得上它的壮丽河山和伟大的历史。

'兴中会员谢缵泰也称誉容闳'是个真正的爱国者,他深深热爱祖国,晚年切望回国,为祖国效劳。

'同时代的人公认他是'学者、政治家以及今日新中国运动的先驱者'。

由此可见,容闳一生的活动在当时曾具有多大的影响。

一八二八年十一月十七日,容闳出生于广东省香山县南屏乡一贫苦农民家中。

父丙炎以渔农为生。

当时西方殖民主义的侵略势力已经东渐,澳门一带,与外国人通商日渐频繁。

容闳的父母目睹当时的现实,认为让儿子接受西方的教育可能会更有前途,'意者通商而后,所谓洋务日趋重要,吾父母欲着;先鞭,冀儿子能出人头地,得一翻译或洋务委员之优缺乎。

'①一八三五年,容闳被父母送到澳门西塾就读。

一八四零年,鸦片战争爆发,珠江口一带,首当其冲。

这一年,容闳的父亲不幸病逝。

'身后萧条,家无担石',这时容闳因学校停办,辍学在家。

为了帮补生计,容闳开始和兄姐一起参加劳动,十二岁时,到澳门一天主教印刷厂当童工。

在少年时,就饱尝了生活的艰辛。

一八四二年,容闳入香港玛礼逊学校学习。

容闳天资聪颖,向得老师喜爱,故而一八四七年初,被该校校长布朗选中带往美国留学,同行的还有另两个同学黄宽、黄胜。

中国留学生之父容闳生平简介容闳原名光照,族名达萌,号纯甫,英文名YungWing,是第一个毕业于美国耶鲁大学的中国留学生,是中国留学生事业的先驱,被誉为“中国留学生之父” 。

下面是店铺为大家整理的中国留学生之父容闳生平简介,希望大家喜欢!容闳简介容闳原名光照,族名达萌,号纯甫。

生于1828年11月17日,卒于1912年4月21日,是广东香山县南屏村人。

他在教育、外交、社会活动方面都有颇大成就。

除此之外,容闳是中国首位留美学生,毕业于耶鲁大学。

容闳简介中指出他在新中国的解放之路上留下了浓墨重彩的一笔,他的贡献不可替代。

容闳之所以留在中国人的记忆中,也不是没有理由。

首先,在洋务运动中,容闳一手建成中国近代第一座机器厂,就是赫赫有名的上海江南机器制造局。

这座机器厂对中国来说意义重大,一定程度上使中国人避免了依靠外国的先进技术生活。

除此之外,容闳还有一个重大的贡献:组织了第一批官费赴美的留学幼童。

这在中国教育史上具有划时代的意义,这个举动不仅开拓了中国人的眼界,还为中国培养了一批优秀人才,创造了出国留学这个新潮流。

容闳凭借他积攒的人脉关系,活跃在中国解放史上,与中国近代的几次运动都息息相关,对中国的解放起到了推动作用。

除此之外,容闳是一个名副其实的爱国主义人士,在太平天国运动、洋务运动、辛亥革命中都有过贡献,一次次满怀希望,又一次次失望,但从没有对中国人失去信心,即使是身在国外,也时时牵挂着中国。

他放弃了国外优异的生活条件,回到国内过着每天提心吊胆的生活,只是为了亲眼看到中国变得强大。

容闳妻子容闳在中国近代史上是一位举足轻重的人物,被誉为中国留学生之父。

容闳不仅在事业上十分成功,他的家庭也十分和睦,容闳有一个非常爱他的妻子,还有两个乖巧懂事的儿子。

那么,容闳妻子是谁呢?容闳妻子是玛丽·凯罗克,一位土生土长的美国姑娘。

容闳妻子玛丽·凯罗克在1874年邂逅了自己一生的伴侣容闳,两个人在避难山教堂一见定情,1875年在好友的撮合下结为夫妇。

“我”的中国梦在卖火柴小女孩眼里,梦想是飘香的烤鹅,是奶奶温暖的双臂。

在邓亚萍眼里,梦想是坚持心中永不服输的信念,只要你肯努力,就一定能够成功。

在杂交水稻之父袁隆平的眼里,梦想是“杂交水稻的茎秆像高粱一样高,穗子像扫帚一样大,稻谷像葡萄一样结得一串串”,梦想是不停地突破和探索,是丰富的想象和大胆的创造。

梦想是什么?梦想,应该是一个历程,一个前人传递的历程,一个今人开拓的历程,一段相伴成长的路。

在今天的珠海,1828年出生的容闳,在传教士办的学校里,学会了英文,1847年飘洋过海,到美国耶鲁大学读书,成为中国历史上最早的留美毕业生。

他学成归国时,正是洪秀全的太平军与曾国藩的湘军拼死鏖战的时刻。

在容闳自己的自传《西学东渐记》中,他写到抱着一个梦想,找了洪秀全的国务卿洪仁玕,提出军事、教育、政治、经济等七条治国建议,希望太平天国政府能够采纳推行,但是,洪仁玕能做的只是封他一个刻有“义”字爵位的官印,容闳谢绝了老朋友的好意,却更深刻的看到当权者攻取城市后的颓废和堕落。

最终他确信太平军既不能改革中国,也不能使中国复兴。

或许同样抱着那个梦想,他又见到了太平天国的死敌曾国藩,而曾国藩正在做一个洋务自强的梦想,于是,机械总厂建了起来,这就是历史书上鼎鼎大名的江南制造总局,容闳认为“应该把这个厂视为纪念曾国藩的一个永久性纪念碑”。

现实的碰撞让梦想颠沛流离,终于他发现中国的问题,是人的问题,于是提出了他的教育计划——选派幼童赴美学习,为国家培养人才。

几番周折,容闳的计划得以实现,虽几经风吹雨打,清政府累计共派出120名留美幼童,他们后来学成归国,分散到政界、军界、实业界、教育界等各个领域,有铁路工程师詹天佑、开滦煤矿矿冶工程师吴仰曾、北洋大学校长蔡绍基、清华大学校长唐国安、民初国务总理唐绍仪、清末交通总长梁敦彦等等。

容闳的梦,毕竟星星点点闪耀在近代史的天空中。

梁启超在《李鸿章传》中,认为李鸿章值三千年来未有之大变局中,久居要津,柄持大权,“知有兵事而不知有民政,知有外交而不知有内治,知有朝廷而不知有国民”,然而,李鸿章也有他的中国梦,他看到了国破山河在,看到了洋人的科技和力量,知西来大势,识外国文明,力图以办洋务,富国强兵。

“海归”容闳:我有一个梦想作者:金满楼1854年毕业于耶鲁大学的容闳常被人认为是中国近代史上最早的“海归”,但从严格意义上说,他只是从美国取得大学文凭的第一人。

1828年,容闳出生于广东香山县南屏村(今珠海南屏镇)的一户普通农家中,其家乡离澳门近在咫尺,接触“洋人”有地利之便。

1835年,在哥哥已就读传统私塾时,7岁的容闳被父亲送入传教士郭士立夫人所办的教会学校(由伦敦妇女会资助)。

容父的做法,原因其实很简单:他只能供养一个孩子读书,而外国教会学校可以免费就读并提供食宿。

潜意识里,容父或许希望大儿子走读书做官之路、小儿子走读书发财之路,因当时一些乡人就因精通洋话而发了不小的“洋财”。

郭士立夫人所办的是一所女子学校,容闳就读的是附设的“男塾”,这其实是筹建中的“马礼逊学校”的“男生预备班”。

马礼逊是基督教新教派往中国的第一个传教士,同时他也是最早将《圣经》翻译成中文的人。

鉴于其贡献,英国宗教界后成立“马礼逊纪念协会”,协会每月拨出15英镑资助郭士立夫人在澳门先行招收部分男童就读。

1839年后,中英两国因鸦片贸易交恶而爆发战争,郭士立夫人的学校停办,容闳回到村里,后前往澳门某印刷所充当装订书籍的小工,每月挣三块钱。

某日,家里转来一封信,信是一位澳门医生所写。

原来,郭士立夫人千叮咛万叮嘱,一定要他把容闳找到,送到新开办的“马礼逊学校”去上学。

令人啼笑皆非的是,容闳其实就在距其医院仅一英里的地方当小工,而那位医生却为此费尽了周折,最终在“马礼逊学校”开课近一年后才将他找到。

1842年,“马礼逊学校”迁往香港(原址在摩理臣山),当时的校长是来自美国的勃朗牧师,这是一位非常优秀的教育者。

在这里,容闳读了6年书,直到1846年8月的一天,勃朗牧师告诉学生们,因个人健康的缘故他要返回美国,同时希望带几个同学跟他一块回美国继续学业。

在一片沉寂中,三名学生站了起来,他们分别是容闳、黄胜与黄宽。

由于三人都是穷人家的孩子,勃朗牧师除帮他们解决路费和学费外,还给他们的父母筹到了一笔赡养费。

四个月后,这三个勇敢的孩子,容闳、黄胜与黄宽跟随着勃朗牧师乘上“亨特利思”号运茶帆船,开始了他们人生中的首次惊涛之旅。

容闳此行仍是帆船时代的标准航线,他们所乘之船必须借助自东北吹向西南的“贸易风”,先穿过马六甲海峡,之后绕过好望角,横渡大西洋后驶往美国东海岸。

途经大西洋上幽禁拿破仑的圣海伦娜岛时,容闳在这位异国英豪的墓前折下一根柳枝——8年后,当他离开美国时,当年的细柳已是柳岸成荫。

经过98个日夜的惊险旅程,容闳等人来到了马萨诸塞州的孟松学校,这也是当时美国最著名的大学预备学校。

一年后,同行者黄胜因病回国(其后在香港报馆供职并成为著名的华人领袖,1873年后曾随第二批幼童再度来美并入中国公使馆做过译员),而另一位同学黄宽则被送往英国爱丁堡大学学医(1856年学成回国并被外国侨民称为“好望角以东最好的医生”,后于1878年去世)。

按惯例,孟松学校可以资助部分学生进入大学,但条件是他们在毕业后必须以传教士为职业。

在这一重大的人生抉择面前,此时已入教的容闳还是坚决拒绝了。

在个人回忆录《西学东渐记》中,容闳特别提及此事,他不无激动的表示:“传道固然好,却不是造福中国的独一无二的事业。

……志愿书一经签字,我就受到束缚,很可能坐失为国家谋福利的机会”;“人类应尽之天职,不能因贫穷而改变宗旨。

”百年前的话语,如今听来犹掷地有声。

自由,造福中国,为国家谋福利,这是年轻的容闳的梦想,但它同时是一个代价高昂的决定,因这意味着慈善基金将停止对他的资助。

把容闳带到美国的勃朗牧师对容闳的决定感到失望,但他并不愿意看到这位有志向的年轻人就此折翼。

1850年夏天,当勃朗牧师前往美国南方看望亲友回来后,他给容闳带来了一个好消息:佐治亚州的萨凡那妇女会愿意继续资助容闳,而且不附加任何条件。

容闳闯过了这一难关。

也就在这一年,他带着辫子、穿着中国长袍进入了耶鲁大学。

一年后,这两样都割弃了。

经过4年的苦读,容闳与同级的98位同学一起毕业,在当天的毕业典礼上,很多人赶来参观,而他们的目的之一就是要看一看容闳——第一位获得美国大学而且是耶鲁大学文凭的出色的中国人。

1855年,容闳拒绝了朋友劝其归化并在美谋职的忠告,随后沿着当年的路线回国。

到香港时,容闳激动万分,但他突然发现,自己竟然已完全忘记了中文——某外籍领港员上船用中文问他前方有无暗礁沙滩,但容闳已不知道如何用中文表述(回国后,容闳花了3年时间去重新熟悉中文)。

之后,容闳见到了相隔8年的家人,他们对他从耶鲁大学获得的羊皮纸(毕业证明)十分好奇,容闳无从解释,只好说它相当于“秀才”文凭,而母亲还似懂非懂问这个东西可以博得多少奖金。

耶鲁大学毕业生在当时的美国往往被视为社会的领袖人物,但容闳回国后的最初几年却遭到了普遍的冷遇,当地官僚士绅根本不知道这种洋文凭、洋学问价值何在,他们只认进士、举人——哪怕是个秀才。

回国不久,容闳先在美国传教士派克(当时兼为美国外交委员即代领事,也是容闳的校友)处担任书记一职,月薪15两银子。

数月后,他又改任香港高等审判厅译员,月薪提高到75两。

时隔不久,容闳受人排挤而于1856年前往上海,并在海关翻译处谋得一职,月薪同样是75两。

直至有一天,容闳问税务司李泰国:“以予在海关中奉职,将来希望若何?亦能升至总税务司之地位乎?”李泰国大摇其头:“凡中国人为翻译者,无论何人,绝不能有此希望!”容闳听后,随即提交辞职书,李泰国还以为他是对薪水不满,当场表示月薪可增至200两,但容闳仍拂袖而去。

回国前,容闳直抒胸臆:“更念中国国民,身受无限痛苦,无限压制……予无时不耿耿于怀……予意以为,予之一身既受此文明之教育,则当使后予之人,亦享此同等之利益。

以西方之学术,灌输于中国,使中国日趋于文明之境。

”可是,他回国后看到的现实情况却是,清廷官吏腐败无能,社会民众愚昧无知,底层百姓被肆意欺压乃至被妄加杀戮,如叶名琛镇压“洪兵”,杀人无数,一般人却对此视如无睹。

鸦片战争后,列强对中国蔑视有加,自从外人开辟租界以来,不但侵夺中国的治外法权,而且“寄居租界之中国人,处外人势力范围之内,受彼族之凌侮,时有所闻。

”有一次,一个体格高大的洋人将一团棉花球粘在容闳的辫子上加以嘲弄,容闳要求他其立即拿掉,竟然被此人打了一个耳光,容闳大怒之下,趁其不备将其一拳击倒,一时哄传。

辞职后的容闳改而从事丝茶生意,他曾为上海宝顺洋行前往湖南、湖北、安徽、江苏等地采办茶叶,但由于太平天国战争尚在进行当中,各地局势不靖,容闳在一次与土匪的遭遇中,“神经受到震动”,为此而患病数月。

经此刺激后,容闳突然醒悟,自己近年的所作所为已越来越背离了自己回国的初衷:“我志在维新中国,自宜大处落墨。

要是让土匪给宰了,岂不轻如鸿毛。

整天为赚几个茶叶钱奔走于途,我的大事业岂非如水中捞月!”1860年11月,在两位传教士的邀请下,容闳决定随他们前往天平天国的都城天京(即南京)。

据其自述,“此行的目的,是要去观察一下太平军是什么性质,看看他们能否建立一个新政府以取代满洲朝廷。

”一行人乘坐一艘被称作“无锡快”的快艇从上海出发,但所过之地令容闳感到有些触目惊心,在连年的战乱和相互杀戮之下,常州至无锡一带,这样的富庶之区竟然少无人烟。

容闳与当时主持太平天国朝政的干王洪仁玕在香港即已相识,他们此行也得到了天国的热情欢迎。

数日后,洪仁玕派人送来一颗镌有“义”字爵位的官印(太平军中的第四等爵)和一幅写在黄缎上的委任状,容闳对此大失所望。

经过几天的观察,容闳认为太平天国即便成功,也不过是“一姓之废兴,于国体及政治上,无重大改革之效果”;那些“领袖人物,其行为品格与所筹划,实未敢信其必成”;至于“新入伍者”,“都是些地痞流氓和社会渣滓,这群乌合之众,不但没有增强战力,反而成了拖累,明显地削弱了战斗力。

这帮人既不懂纪律,又没有宗教信仰以遏制他们不分青红皂白地到处烧杀抢掠。

”容闳认为,洪秀全很可能是因考试失败而得了神经病,靠基督教救赎结果却发展一套不伦不类的东西,这些人在攻取了历来以财富和美女著称的苏杭、扬州等地后,给他们“带来了说不尽的财富和享乐,促使他们更快走向覆灭”。

容闳的结论,“太平军之行为,殆无造福中国之能力,可断言也”。

之后,容闳退还官印和委任状,并立即离开了“天国”。

在朋友的引介下,容闳于1863年见到了湘军主帅曾国藩,据其所说,喜欢给人看相的曾国藩见到他后,上上下下的足足打量了好几分钟,之后认为他“威稜有胆识”,是做军官的好材料,并提出让他带兵。

但是,容闳自认为对军事一窍不通,而且太平天国战争即将结束,他更愿意参与洋务方面的工作。

曾国藩随后委派其前往美国为江南制造总局购买机器,容闳欣然从命,之后携带68000两银子再度赴美。

在美期间,也正好赶上他在耶鲁大学毕业十周年的聚会。

1865年,容闳为节省时间而从巴拿马地峡经旧金山横渡太平洋回国,由此圆满完成任务。

他采购回来的机器,使得江南制造总局一跃成为当时远东最大最完善的机器工厂,不但可以修理制造枪炮,而且可以造船。

在这些洋务活动中,最让容闳感到骄傲的是“留美幼童”计划,而这一计划的背后推动者不仅包括了曾国藩、丁日昌、李鸿章等封疆大吏,还包括了朝廷重臣恭亲王奕訢等。

在反复的努力之下,第一批幼童终于1872年赴美留学,而作为副监督的容闳就此长期驻美(兼任驻美副使),实际成为这一计划的主要负责人。

可惜的是,这项计划最终未能达成圆满的结果。

问题主要出在留学正监督的身上,特别以陈兰彬与吴子登为甚。

陈、吴都是翰林出身,虽然对洋务还算了解,但思想不甚开通,他们对幼童们剪辫子、穿西服、打棒球等“西化”行为大大不满,而一些幼童入教更是给他们提供了借口(违反了当时的禁令)。

之后,吴子登指责幼童们“离经叛道”,容闳有意纵容、管教失职,留学外洋“利少弊多,难得资力”,“此等学生,若更令其久居美国,必致全失其爱国之心,他日纵能学成回国,非特无益于国家,亦且有害于社会。

欲为中国国家谋幸福计,当从速解散留学事务所,撤回留美学生。

”此奏入京,朝野大哗。

对幼童们来美后的变化,容闳本以为正常,无需大惊小怪,但吴子登之举非同小可,他随后四处奔走,尽其可能地拜访联络美国名流和政要,希望借助他们的力量挽回事态。

在容闳的努力下,美国前总统格兰特、大作家马克·吐温、耶鲁大学校长等人纷纷呼吁或致信总理衙门,但是所有的努力均告无效。

1881年6月,清廷的答复和当年批准留美计划一样,仍是那四个字:“依议,钦此!”10年前,容闳的“强国梦”从这四个字开始;10年后,容闳一生中最大的努力同样被这四字所断送。

失望之余,加上妻子患病(据京师同文馆总教习丁韪良回忆,朝廷重臣沈桂芬即对容闳娶外籍女子为妻颇有微词,这也侧面反应了朝中保守派对容闳的看法),容闳于1882至1894年间侨居美国,一时淡出了中国的世界。