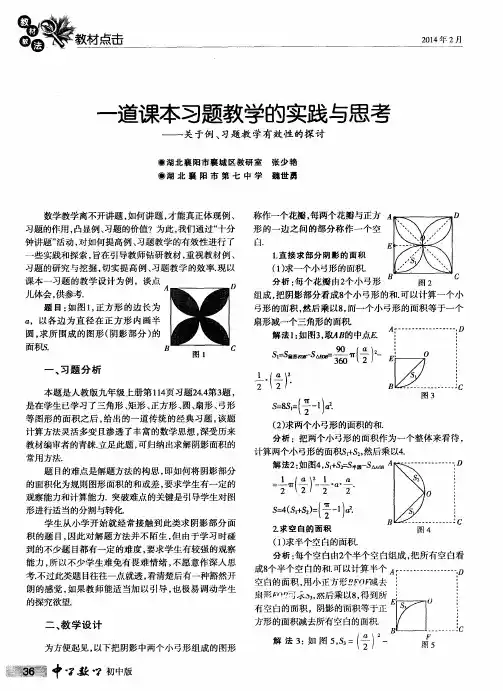

一道课本习题的探究与思考

- 格式:pdf

- 大小:196.86 KB

- 文档页数:3

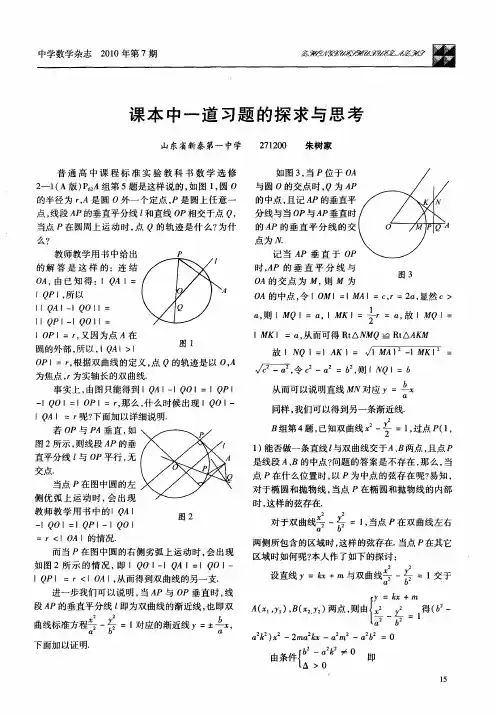

教学研究17对一道教材思考题的探讨和思考乔婷婷 丁学明(重庆市云阳县海峡小学,重庆 云阳 404500)小学数学教学中“数学文化”的渗透是不容质疑的问题,各种版本呈现的形式也丰容多彩。

在西师大版,数学教材六年级上册第109页有如下一道思考题,其中也渗透着“数学文化”的因素。

【思考题】 一看,此思考题就是流传甚广的“分牛问题”。

“分牛问题”是一个古老的数学问题,它起于何年何月,出自哪本著作也无从考证。

【解法探讨】1.把此问题当作一个一般的分数应用题,根据问题本意,其解法无可非议是:老大可分得:19× =9 头,老二可分得:19× =4 头,老三可分得:19× =3 头。

可是,再与题目对照思量,发现与老人临终前留下的遗嘱 “不能杀牛分肉”相矛盾按照上面分数应用题的解法,要杀掉三头牛,况且还没有把牛肉分完。

这矛盾如何解决,于是出现了历史流行的解法:解法1:智者分牛(借一还一)故事又是这样流传的: 牛杀了既没有使用的价值,三兄弟也不愿意。

为此,三兄弟绞尽了脑汁,还是无计可施;最后决定诉诸官府,官府对此也是一筹莫展,便以“清官难断家务事”为由,一推了之。

此事被一智者知道后,他想出了一个极妙的办法解决了三兄弟的疑难。

那就是这位智者把自己家中的一头牛借给了三兄弟,这样共有20头牛,于是: 老大分得:(19+1)× =10头;老二分得:(19+1)× = 5头;老三分得:(19+1)× = 4头。

三兄弟共分去19头牛,剩下的一头牛智者牵了回去。

我们佩服故事编写的很好,更佩服智者:一是分完了牛,二是没有宰杀一头牛,三是智者的一头牛也还了。

可人们在佩服智者的高明之余,也有些怀疑:老大应得9.5头牛,最后他怎么竟得了10头呢?故事归故事,可数学是要进行理性思考的,后来人们又给出了以下两个比较合理的解法:解法2:极限法19头牛按老大 、老二 、老三 的份额去分 ,各人分别得9 头、4 头、3 头。

一道习题的探究与反思在学习的道路上,习题是我们重要的学习资源之一。

通过习题的解答和思考,我们能够深入理解知识点,培养问题解决的能力。

然而,有时候我们可能会遇到一些晦涩难懂的习题,让我们感到困惑。

本文将通过对一道习题的探究与反思,探讨习题解答的方法和策略,帮助读者更好地应对类似问题。

习题描述:某班级总共有30名学生,其中男生的人数是女生的2倍。

问该班级男生和女生各有多少人。

这道习题看似简单,但在解答过程中可能会让人有些犯愁。

首先,我们需要明确问题的目标,即男生和女生人数的具体值。

其次,我们可以通过列方程的方式进行解答。

假设男生人数为x,女生人数为y。

根据题意可得:x + y = 30 (班级总人数为30)x = 2y (男生的人数是女生的2倍)通过上述两个方程,我们得到一个方程组,可以通过方程的解来求得男生和女生的具体人数。

解法一:代入法由第二个方程可知,x = 2y。

将此结果代入第一个方程中,可以得到:2y + y = 30化简后得到:3y = 30解得 y = 10,将此结果代入第二个方程即可得到 x = 20。

因此,该班级中男生人数为20,女生人数为10。

解法二:消元法通过观察方程组,我们可以发现第一个方程中的 y 项系数为1,而第二个方程中的 y 项系数为2。

为了消除 y 项的系数差异,我们可以将第一个方程乘以2,得到:2(x + y) = 2(30)2x + 2y = 60现在我们得到了两个形式相同的方程,将第二个方程减去第一个方程,可以消除 y 项,得到:2x + 2y - (x + y) = 60 - 30化简后得到:x = 30 - y将此结果代入第二个方程即可得到 x = 20,同样的结果。

通过解题过程,我们可以发现这道习题的解答不只有一种方法,我们可以选择适合自己的方式来进行解答。

而在习题的解答过程中,我们需要注意以下几点:1. 仔细阅读题目,确保理解题意。

这是解答习题的关键第一步,只有理解了题目才能有针对性地进行解答。

一道课本习题的教学反思

1.课题:因果关系

教学反思:

1、本节课的因果关系教学能够让学生从数学角度来理解和认识因果之间的联系;

2、从教学的过程来看,教师应该增加对学生的激发,多运用一些简单的学习游戏和趣味上的教学小技巧来吸引学生;

3、老师在教授这类课时应注重突出这类课后设置的具有实际意义的相关案例,让事例生动形象更好地突出用数学来表达因果之间的关系,这样加强学生对这一概念的理解和掌握;

4、可以安排更多有趣的练习和作业,让学生继续练习和学习,增强教学的效果。

对一道课本例题的多解探究及教学反思在教学过程中,常常会遇到一些例题,这些例题既能帮助学生巩固知识,又能训练他们的思维能力。

然而,经过一段时间的教学实践,我发现学生在解答例题时,通常只能掌握一种解题方法,缺乏灵活运用的能力。

为了提高学生的多解思维能力和解题技巧,我进行了一次关于一道课本例题的多解探究,并进行了相应的教学反思。

这道例题是关于求解二次方程根的问题:已知二次方程 x² - 5x + k = 0 有两个不相等的实根 m 和 n,且 m、n的和为 10,求 k 的值。

这道题目是一个典型的二次方程求解问题,解题思路及方法多种多样。

在进行多解探究时,我引导学生按照不同的思路和方法进行解答,并比较其优劣和适用性。

解法一:使用求和、求积关系根据题意可得:m + n = 10,mn = k。

由二次方程的求根公式可知:m + n = 5,mn = k。

通过联立这两组方程,可以求解出 m 和 n 的值,进而得到 k 的值。

解法二:使用平方差公式根据题意可得:m + n = 10,mn = k。

在代入二次方程的求根公式时,可以利用平方差公式将二次项进行拆分,进而求解出 m 和 n 的值,从而得到 k 的值。

解法三:使用因式分解思路根据题意可得:m + n = 10,mn = k。

我们可以将二次方程进行因式分解,将 x² - 5x + k = 0 变形为 (x - m)(x - n) = 0 的形式,通过比较系数可以求解出 m、n 的值,从而得到 k 的值。

通过对以上三种解法的探究,学生们发现了不同的思路和方法,并且比较了它们的优劣和适用性。

这种多解思维的培养有助于学生的创新思维能力和解题技巧的提高。

在教学中,我还可以引导学生探究更多的解题方法,培养他们的灵活性和思考能力。

在教学实施过程中,我结合多媒体教学手段,通过展示课本例题的多种解法,激发学生的学习兴趣和求知欲。

我注意引导学生思考每种解法的优缺点,并帮助他们总结出适用场景和适用对象。

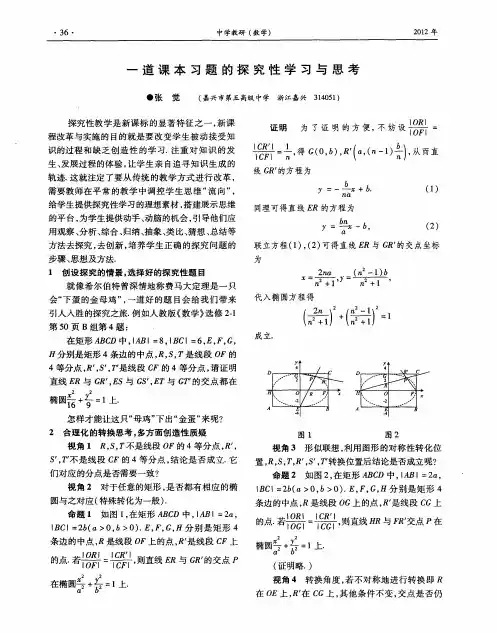

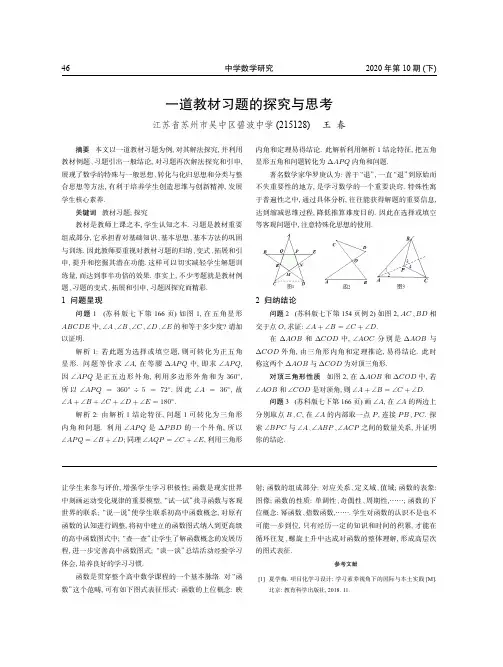

46中学数学研究2020年第10期(下)一道教材习题的探究与思考江苏省苏州市吴中区碧波中学(215128)王春摘要本文以一道教材习题为例,对其解法探究,并利用教材例题、习题引出一般结论,对习题再次解法探究和引申,展现了数学的特殊与一般思想、转化与化归思想和分类与整合思想等方法,有利于培养学生创造思维与创新精神,发展学生核心素养.关键词教材习题;探究教材是教师上课之本,学生认知之本.习题是教材重要组成部分,它承担着对基础知识、基本思想、基本方法的巩固与训练.因此教师要重视对教材习题的归纳、变式、拓展和引申,提升和挖掘其潜在功能.这样可以切实减轻学生解题训练量,而达到事半功倍的效果.事实上,不少考题就是教材例题、习题的变式、拓展和引申,习题因探究而精彩.1问题呈现问题1(苏科版七下第166页)如图1,在五角星形ABCDE中,∠A、∠B、∠C、∠D、∠E的和等于多少度?请加以证明.解析1:若此题为选择或填空题,则可转化为正五角星形.问题等价求∠A,在等腰∆AP Q中,即求∠AP Q,因∠AP Q是正五边形外角,利用多边形外角和为360◦,所以∠AP Q=360◦÷5=72◦,因此∠A=36◦,故∠A+∠B+∠C+∠D+∠E=180◦.解析2:由解析1结论特征,问题1可转化为三角形内角和问题.利用∠AP Q是∆P BD的一个外角,所以∠AP Q=∠B+∠D;同理∠AQP=∠C+∠E,利用三角形内角和定理易得结论.此解析利用解析1结论特征,把五角星形五角和问题转化为∆AP Q内角和问题.著名数学家华罗庚认为:善于“退”,一直“退”到原始而不失重要性的地方,是学习数学的一个重要诀窍.特殊性寓于普遍性之中,通过具体分析,往往能获得解题的重要信息,达到缩减思维过程,降低推算难度目的.因此在选择或填空等客观问题中,注意特殊化思想的使用.2归纳结论问题2(苏科版七下第154页例2)如图2,AC、BD相交于点O,求证:∠A+∠B=∠C+∠D.在∆AOB和∆COD中,∠AOC分别是∆AOB与∆COD外角,由三角形内角和定理推论,易得结论.此时称这两个∆AOB与∆COD为对顶三角形.对顶三角形性质如图2,在∆AOB和∆COD中,若∠AOB和∠COD是对顶角,则∠A+∠B=∠C+∠D.问题3(苏科版七下第166页)画∠A,在∠A的两边上分别取点B、C,在∠A的内部取一点P,连接P B、P C.探索∠BP C与∠A、∠ABP、∠ACP之间的数量关系,并证明你的结论.让学生来参与评价,增强学生学习积极性;函数是现实世界中刻画运动变化规律的重要模型,“试一试”找寻函数与客观世界的联系;“说一说”使学生联系初高中函数概念,对原有函数的认知进行调整,将初中建立的函数图式纳入到更高级的高中函数图式中;“查一查”让学生了解函数概念的发展历程,进一步完善高中函数图式;“谈一谈”总结活动经验学习体会,培养良好的学习习惯.函数是贯穿整个高中数学课程的一个基本脉络.对“函数”这个范畴,可有如下图式表征形式:函数的上位概念:映射;函数的组成部分:对应关系、定义域、值域;函数的表象:图像;函数的性质:单调性、奇偶性、周期性,……;函数的下位概念:幂函数、指数函数,…….学生对函数的认识不是也不可能一步到位,只有经历一定的知识和时间的积累,才能在循环往复、螺旋上升中达成对函数的整体理解,形成高层次的图式表征.参考文献[1]夏学梅.项目化学习设计:学习素养视角下的国际与本土实践[M].北京:教育科学出版社,2018.11.2020年第10期(下)中学数学研究47问题分三种情况:1⃝若点P在∆ABC外部,由四边形内角和定理有∠BP C=360◦−(∠A+∠ABP+∠ACP); 2⃝若点P在∆ABC边BC上,由三角形内角和定理,易得∠BP C=360◦−(∠A+∠ABP+∠ACP)或∠BP C=∠A+∠ABP+∠ACP;3⃝若P在∆ABC内部,如图3,连接AP并延长,由三角形内角和定理推论有:∠3=∠1+∠ABP,∠4=∠2+∠ACP,故∠BP C=∠A+∠ABP+∠ACP.凹四边形性质如图3,在凹四边形BACP中,则∠BP C=∠A+∠ABP+∠ACP.(凹四边形凹角等于其它三角之和).在数学中,我们常从较特殊问题开始,再认识问题一般性质.一般化能把研究问题推广到更大范围的性质.许多几何问题中存在对顶三角形、凹四边形,此时若能利用对顶三角形、凹四边形性质,往往可使繁杂问题得到更简明快捷的解决.3问题再探究解析3:如图1,图中存在凹四边形ACMD,利用凹四边形性质,则∠A+∠C+∠D=∠CMD,易得结论.解析4:如图1,连接CD,图中存在对顶三角形:∆BEM和∆CDM,利用对顶三角形性质,则∠B+∠E=∠MCD+∠MDC,易得结论.转化与化归思想是贯穿整个中学数学的核心思想方法之一,在解决数学问题时,常常会遇到一些问题直接求解较为困难,通过观察、分析、类比、联想等思维过程,选择运用恰当的方法进行变换,将原问题转化为一个新问题,通过新问题的求解,从而达到解决原问题的目的.著名数学家莫斯科大学教授C.A雅洁卡娅在一次向数学奥林匹克参赛者发表题为“什么叫解题”的演讲指出:“解题就是把要解的题转化为已经解决过的题.”因此在教学中要把这种思想方法融入进去,让学生体会其中的精髓.4问题引申问题4如图4.1-4.3,对于任意的退化五角星形图形,这一结论仍成立吗?如果成立或者不成立,请说明理由.解析5:图4.1、4.2利用问题1的解析2均可把五角星形图的五角和均可转化为∆DMQ内角和问题,图4.3可延长CE交AD于Q,也可转化为∆DMQ内角和问题.解析6:连接CD,如图4.4-4.6,由对顶三角形性质,把∠B+∠E转化到∆ACD内,利用三角形内角和定理解决.解析7:利用凹四边形性质有:∠A+∠C+∠D=∠MD,五角和转化为∆BEM内角和问题.解析8:如图4.4、4.5延长DB至B1,连接B1E;图4.6延长DB、CE至图形外,作B1E1//BE,交DB、CE延长线分别于B1、E1,从而均可转化为问题1.五角星形性质在任意五角星形中,五角星形的五角之和为180◦.问题5若对图5.1星形截去一角,得图5.2,再对图5.2角进一步截去,得图5.3,则图5.3的∠A+∠B+∠C+∠D+∠E+∠F+∠G+∠H+∠M+∠N=度.(合肥校级自主招生)如图5.4,利用五角星形性质,其内角和为180◦,连接AD,可把所求角和转化为三角形与五角星形内角和,即180◦×2=360◦;以此类推,如图5.5内角和转化为一个五角星形与五个三角形内角和,即180◦×6=1080◦.48中学数学研究2020年第10期(下)抓结构拨迷雾看本质*—–一类几何题简洁处理策略安徽省合肥市一六八中学(230601)武前炜摘要本文结合实际教学,以典型问题为背景,从审题、审图、审形到发现、构造几何模型,身临其境,拨开迷雾,抓住结构,迅速找到问题的切入口,做到解题方法合情—–易想到;合理—–解释的清楚.快速、合理、简洁添加辅助线,从而轻松突破.关键词旋转;流浪点;几何模型;解题策略初中平面几何对于特殊三角形—–等腰三角形、直角三角形的考查尤其多,往往需要重新构造几何图形之间的关系或者利用几何变换构造全等或者相似三角形,这就需要同学们根据图形特点适时添加辅助线.在实际的教学中,学生对于稍微复杂的几何图形,知道要添加辅助线,却又不知道从哪里加,如何添加更合理.本文以一类贯穿初中几何始终的问题谈简洁处理策略.1原题呈现题目:如图1,已知:P是正方形ABCD外一点, P A=3,P B=4,求线段P C的最大值.图1图2本题解法众多,以下从图形结构入手谈这一类辅助线添加入口.D点与本题关联不大,所以图形可简化为图2.5思考数学教材是试题的根本源泉,是各类考试命题的主要依据,许多试题的产生都是在教材的基础上组合,加工,发展的结果,每年的中考、竞赛试题总有不少试题来源于教材.因此平时教学工作中,我们要挖掘教材,不能认为教材习题难度不够或者没有新意等原因,一味地在课外资料中选题.因此平时复习要将回归教材落到实处,教材是教师备课、上课之本,也是学生学习之本,抓住了教材也就抓住了考试命题的方向.数学教材是思想方法的集散地,本文中列举教材中的问题,主要运用到的数学思想方法有:特殊与一般、分类讨论、转化与化归等.数学思想方法对于数学学习有何作用?众所周知,人的行为源于思想意识,思想混乱将引起行为混乱,学习数学也一样.有些学生为何解决不了一些并不复杂甚至简单的数学问题呢?笔者认为:除少数学生不知相应数学知识外,大多是不能站在思想的高度来思考和引领方法,或思想不明确而不知用何方法解决问题.若作为数学教师能在教学时,引领学生把这些问题提炼归类出一般性方法、结论,或者形成相对固定的解题方法,来应对考题,则必将会给学生的学习带来更大的提升.在数学教学中,笔者认为一线教师不仅要关注教材中知识点和典型例题,同时不要忽视了教材中例题和习题作用.它们是教与学的延伸与发散,是教师教之根本,是学生学之源泉,教师不能一味的仅仅在教辅资料或者网上选题,而不注重教材甚至抛弃教材.这样处理的效果或许在短期内能提高学生成绩,但长期如此对学生发展是极为不利.首先,学生长期在题海中感受数学学习,只会削弱学生学习数学的兴趣;其次,它会淡化学生的基础知识与基本技能,导致学生对创造性和创新性能力的培养脱节;同时,教材例题与习题是数学教材的重要组成部分,是专家精挑细选出来的,具有一定的典范性,通常情况下,它比作业本、教辅资料等其他习题更为典型、精致.因此,教师除了要注重教材上有关知识与定理的生成过程,同时还需要深入理解教材例题与习题的设计意图,并对它们进行自然、合理地挖掘开发,从而提升课堂教学的品质,这应成为我们一线数学教师的不懈追求.*本文系合肥市教育规划课题《基于“核心素养”的初中数学作业设计的实践与研究》的阶段成果,课题编号为HJG20128.。

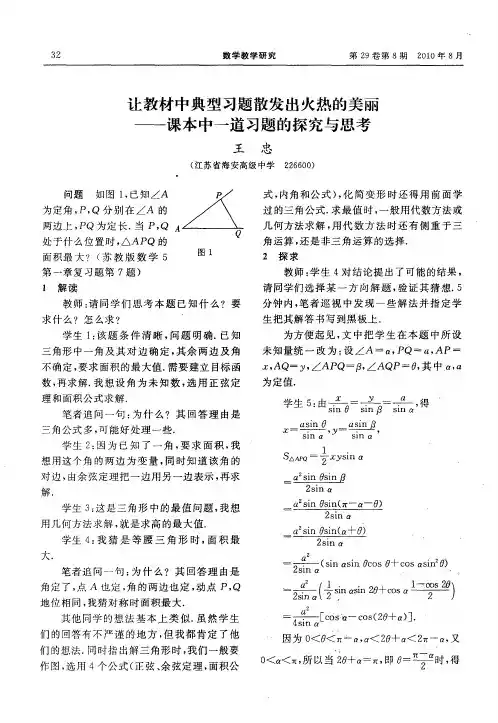

题目 (人教A 版《数学》选择性必修一课本P38第2题)PA ,PB ,PC 是从点P 出发的三条射线,每两条射线的夹角均为60 ,那么直线PC 与平面PAB 所成角的余弦值为( )A.12B. 22 C. 33 D. 36几何问题通性通法通性通法是具有普遍意义的方法和相关知识,因为问题中PA ,PB ,PC 的长度没有给出,需要用一般的量来表示解决问题,体现对数学本质的思考.解法1 在PC 上任取一点D 并作DO APB ⊥平面,则 DPO 即为直线PC 与平面PAB 所成的角.过点O 作OE PA ,OF PB ,垂足分别为E F ,.因为DO APB 平面,所以DE PA ,DF PB ,所以△△DEP DFP Q.所以EP FP =,所以△△OEP OFP Q.因为 APB =60 ,所以 OPE OPF ==30 .设OE b =,所以OP b PF b PD b =2,=3,=23,所以cos === DPO OP PD 一道课本习题的多种解法及反思王希红ABC DE FPO由n nPA PB,,则n a b c a⋅=++⋅PA x y z()=+⋅+⋅x y za b a c a2=+a x aby212+=012acz, n a b c b⋅=++⋅PB x y z()⋅++⋅x y za b b c b2=+12abx b y bcz2+=012.取x b y a=,=,则z=−3abc,所以n a b c=+−b a3abc,n a b c c⋅+−⋅PC b a3abc⋅+⋅−b aa cbc c3abc2=+−=−1122abc abc abc abc32,||n===6ab, cos<,>nPC=||||nn⋅PCPC==设直线PC与平面PAB所成角为θ,则sin=|cos<,>|=θPCn36.因为θ∈0,π2,所以cos1sinθθ=−=233.所以 x z y z −=−=00,,取z =1,则x y ==1,所以平面PAB 的一个法向量n =(1,1,1).则cos ,<>===n PC |||| PCPC ⋅n n 23¨263.设直线PC 与平面PAB 所成角为θ,则sin |cos ,|θ=<>=nPC 36.因为θ∈0,π2,所以cos 1-sin θθ==233.直线PC 与平面PAB 所成角的余弦值为33. (王希红,山东省聊城第一中学)第34页参考答案:1.P 到直线C D 11的距离即为PC 1,在面BCC B 11中,动点P 到定点C 1的距离与到定直线BC 的距离之比为2,因此点P 轨迹所在曲线是离心率为2的双曲线,选C.2.设侧面PAB 与底面ABC 所成的二面角大小为θ,过M 作MO 垂直于底面ABC 于O ,过O 作OD 垂直于AB 于D ,则∠MDO 即为θ,所以MO MD =sin θ,即MDMP=sin θ.因为θθ∈π∈(0,),sin (0,1],当0sin 1<<θ时M 所在曲线为椭圆;当sin 1θ=时M 所在曲线为抛物线.故选BD.第44页参考答案:证明:(法1)记不等式左边为A ,构造A 的对偶式:B =...+a a a a a a a a 122311a a ++++2122+++a a 322n n n −n ,同例3的方法可证明.(法2)由柯西不等式,设a a 1+1=n ,知不等式左边∑i =n1a a i i +aii 2+1≥=∑i =n1()()∑aa =n1ii a +i 2+112.(本题由于数列平方因子出现,显然直接用柯西不等式最简单.)。

一道新教材课后习题引发的思考与探究作者:***

来源:《福建中学数学》2023年第10期

教材是最重要的教學资料,其中大多数课后习题都具有很强的代表性,往往蕴含丰富的背景,值得师生进行深入研究.例如普通高中课程标准教科书(2019版)《选择性必修1》P38练习2:

该题的背景是立体几何的一个重要模型,蕴含了线线角、线面角与二面角,如何求空间角的大小是高考的常规题型.对该模型的深入研究可以提高学生对各类角的整体认识,提高他们的综合解题能力,培养数学建模意识,发展数学核心素养.

数学家戴维·希尔伯特(David Hilbert,1862-1943)说过“数学问题的宝藏是无穷无尽的,一个问题一旦解决,无数新的问题就会取而代之”.解题活动之后要作理性的分析,剖析问题的本质,把解决问题的方法推广迁移,做好解题理论的提升工作,从而实现解题效益的最大化.。