从行草狂放到碑学复古

- 格式:pdf

- 大小:1.71 MB

- 文档页数:4

黄道周在近现代行草创作中的影响分析作者:胡智深来源:《中国民族博览》2024年第08期【摘要】文章主要研究了黄道周对我国近现代行草书法创作的影响。

包括黄道周及其书法成就概述,以及黄道周对近现代行草书法创作的主要影响。

经研究发现,黄道周对我国近现代行草书法创作中的用笔、结字以及章法等方面都具有十分深远的影响。

希望通过本次的分析,可以为黄道周书法的传承与近现代行草书法的发展提供一定参考。

【关键词】黄道周;书法成就;近现代书法;行草书法创作【中图分类号】J292.1 【文献标识码】A 【文章编号】1007—4198(2024)08—062—03引言黄道周书法对近现代很多书法家的行草创作都产生了深远影响。

而在对这些影响进行分析时,我们需要从行草书法家的用笔、结字以及章法等方面的表现入手,对其行草创作受黄道周主观影响和客观影响的主要原因进行分析。

通过这样的方式,才可以对近现代行草创作的发展提供有力支持。

一、黄道周及其书法成就概述(一)黄道周简介黄道周生于1585年3月,卒于1648年4月,是明末著名的文学家、书法家。

在南明隆武时期,黄道周兼任吏部尚书、兵部尚书以及武英殿大学士之职。

后被俘,于清顺治三年殉国。

黄道周在天文、理数、诗文、绘画以及书法等方面都具有极深的造诣。

尤其是其独成一家的书法,更是对近现代行草书法创作起到了深远的影响作用。

(二)黄道周的主要书法成就黄道周的书法成就主要表现在两方面。

其一是具有自家面目与特色的小楷;其二是以明朝中期吴门书法为基础大胆探索和实践的行草。

黄道周的小楷作品主要特征是中宫较为开阔,长横画收减,撇画和捺画较短,整体效果较以往的小楷更加庄重。

相比较小楷书法而言,黄道周的行草更加有名,其行草书法虽然遍临百家,但是在明朝中期吴门书法以及其他书法的影响下,其行间距较宽,字间距富于变化,可三五成群,也可一字落单,这就使其行草作品更具艺术氛围感[1]。

二、黄道周对近现代行草书法创作的主要影响(一)黄道周对近现代行草书法用笔的影响黄道周的行草书法与明朝晚期的徐渭和张瑞图等大写意形式的书法特征相衔接,开拓和创新了很多笔法,并和同期的倪元璐、王铎等相互启发,将审美与实用相结合,对巨幅行草书法的创作进行了探索,从而为近现代较大尺幅的行草书法创作提供了更多经验,比如榜书、楹联和巨轴调幅等。

康有为碑学背景下的行草观及其问题作者:贾乾初来源:《艺术广角》2020年第02期细细玩味和寻绎康有为建构其碑学体系的著作《广艺舟双楫》,可以很容易得出康有为对帖学并未真正否定的结论[1]。

只不过,康有为将观察帖学的视角和立场放置在碑学的背景之下,他对于帖学问题的考察与评价都无法从他的碑学体系中剥离出来。

这无疑使得康有为的行草书观念具有鲜明的个性特征,这些个性特征固然有着很多精辟、尖锐之论,但也存在着诸多问题。

站在创作实践的立场,梳理他碑学背景下的行草书观念,同时厘清其行草书观念之中存在的问题,具有很现实的价值和意义。

此外,有研究者指出,当前康有为艺术思想(特别是书法思想)的研究与其他方面学术思想的研究,基本属于一种不同领域之间相关研究者自说自话的割裂状态,并未很好地贯通起来。

[2]这一问题的指出,对于我们剖析康有为行草书法观念的问题,显然具有极大的启示作用。

一、康有为行草观论要1.二王书法代表着时代高度与艺术高度以二王为代表的书法,具有时代高度和艺术高度。

康有为对其不断地予以高度评价,并从很多方面表达出他的激赏之情。

对二王书法尤其是其行草书之高度,康有为至少阐述了三个方面的看法。

其一,二王书法笔法雄奇,“章法秩理”,充满奇变之趣。

康有为认为二王书法代表着时代高度——“书以晋人为最工”[3],而在艺术上,二王书法则笔法雄奇,并且认为,“右军所得,其奇变可想。

即如《兰亭》《圣教》,今习之烂熟、致诮院体者,然其字字不同,点画各异,后人学《兰亭》者,平直如算子,不知其结胎得力之由。

”[4]唐僧怀仁集王羲之书《圣教序》则“位置天然,章法秩理,可谓异才。

”[5]至于王羲之的代表作《兰亭序》,其妙在“神理奇变”[6],王献之的行草书整体艺术风格则是“沉酣矫变”[7]。

其二,二王书法取得极高艺术成就的原因在于取法高古。

康有为说:“自唐以后,尊二王者至矣。

然二王之不可及,非徒其笔法之雄奇也,盖所资取皆汉魏间瑰奇伟丽之书,故体质古朴,意态奇变。

傅山“碑学先声”的源起之说庞嘉婧摘要:明末清初,在帝王的推崇和政治需求背景下,帖学占据着社会主流,但是随着帖学的衰微,以傅山为代表的遗民书家改革创新,与帖学背道而驰,投向了金石学和朴学,金石碑刻从而进入反清统治的遗民书家的眼中。

其中,傅山作为清初碑学思想最早的雄辩鼓吹者,批判帖学,提倡碑学,他的书学思想和书法实践对明末清初及清中期以后的书法发展不仅产生了深远的影响,也具有先导性的意义,因此便有了“碑学先声”之说。

关键词:碑学;金石学;四宁四毋;篆隶;傅山碑学的发展对于中国书法的发展意义重大,肯定了篆隶在中国书法体系中的地位,同时开阔和改变了人们单一的审美观念。

碑学的出现,使得书法艺术风格更加多元化,促使了一批个性书家的产生,傅山便是其中之一。

一、傅山碑学的探访1644年清政府的统治正式拉开序幕,傅山拒绝仕清,并在精神上与之进行对抗,从他在清军入关最初几年写的许多文字中可以看出他对故国深深的哀思,并抱有反清复明的幻想。

他专于书法绘画、学术诗文,研究古文,踏访名碑,在书法上突破了帖学点画的束缚,一改流俗妍美之风,融入金石“真”“趣”拙朴之美,引起了当时的关注。

在探访碑学前,傅山早期学习“二王”一脉的帖学,赵孟頫作为传承王羲之的正宗一脉,自然受到了其追捧。

《训子帖》提到,傅山早期学书十分痴迷于赵孟頫的书法,从其作品《佳杏得红字诗稿》《上兰五龙祠场圃记》可观赵氏的妍美之风,但经历一系列事变后,再观赵氏,傅山不仅觉其人软弱无骨气,看其作品如其人“俗美”“无骨”,而颜鲁公却与之相反,便转学颜真卿,提倡字好的前提要人品好。

从傅山的一些存世文字中,可以较准确地推断出,傅山对颜书风的热衷始于1646年至1655年这一时期,同时这也是他比较系统深入地研究汉碑的时期。

清人陈玠在《书法偶集》中记录傅山言谈提到,傅山临写王羲之、王献之多次,却都不觉什么,但是写到颜真卿的时候心中便不自觉肃然起敬。

因此傅山转学颜氏原因有二:一是颜鲁公的忠臣事迹带来的人格魅力,吸引着作为遗民的傅山,也可看出傅山的书法政治观;二是颜氏晚年作品中流露出的笔法印证了傅山对于学书的观念。

馆阁体,复古主义书法的尽头(明)姜立纲楷书东铭册每次说到赵孟叛,我總爱给他加一个头衔:失败的改革家。

我认为赵孟頫对于元代书法的复古改革是不够彻底的。

这一方面是因为时代的局限性,同时也因为他那种极其精熟的书法技术,反而抹杀了书法艺术创新的基本要素。

当然,我们不能苛求古人的不足,时代中的人,都是有自己的局限性的。

比如,因为赵体书法的兴起,在明代后最终使得中国古代书法帖学彻底衰落下去。

这恐怕也是赵孟頫崛起时自己也未曾想到的吧。

言归正传,赵孟頫的复古主义书法创作,贯穿整个元代。

元末明初,复古主义书法风气继续影响着明初书坛。

这倒也没什么奇怪之处,毕竟,明末的这些书家,都是元代中后期人。

不论是明代初年书坛有名的三宋二沈,抑或是辅佐朱元璋打江山的刘基刘伯温,这些明初重要的文人、政客,基本都是在元代中后期普天之下一派赵字的大环境中成长起来的,他们的书法或多或少都要受到赵孟頫书风的影响。

这也使得明代初年的书法之风,一片元末复古之气。

这一文化现象的最直接表现便是明代初年“台阁体”书法的出现。

台阁体,简单说就是“台阁”中所使用的书法字体,这是一种朝廷、衙门以及与朝廷有关的国家事务的文书中所使用的书法模式。

此外,明代科举考试,对于书法的要求也比较高。

明朝两代书画大师,明代中期的文征明和明代晚期的董其昌,都有过因为字太丑而科场失利的惨痛教训。

简言之,如果考生字不入流,则考官甚至连你的考卷都懒得看上一眼。

这也决定了读书人所接受的书法教育,必然是与朝廷的书法要求如出一辙的。

那么朝廷的书法要求是怎样的呢?以明成祖朱棣时代的夏昶和夏昺为例,这两兄弟是名重一时的明初书家,因为书法优秀而被朝廷选中并一路高升到中书舍人,由书法而入仕,仕途因书法而贵。

(明)沈度楷书敬斋箴页而这些人的书法,基本走的都是赵孟頫元代复古书法的套路。

因此,明朝廷对于朝廷公文以及科考的书法要求,无非就是赵孟頫书法那一套精熟的书法技术体系。

赵孟頫是个了不起的书法家。

清代碑学的兴起作者:葛承雍来源:《月读》2022年第05期清代帖学风靡之日,也是碑学壮大之时。

由于文人学者慑于康乾以来文字狱的严厉打击,使得他们放弃了与现实关系较为密切的义理经济方面的探讨,而把时间和精力用在古籍整理、究研名物、训诂文字音韵里,寻章摘句,逃避现实。

这种埋首考据的学问,受到清朝统治者的奖掖和鼓励,为的是巩固其专制统治。

固然,乾嘉学派通过训诂考订打破了宋学空疏的思想,动摇了人们对道学偶像的崇拜,在古籍整理方面也做出了许多贡献,所以如果将其简单地定性为封建统治阶级禁锢思想的工具是片面的。

但是,它缺乏理论思维,无法从思想上去批判空疏的理学,反而回避原则问题和脱离社会实际,钻进了烦琐主义的牛角尖。

即使是考据结论也多具有片面、孤立、狭隘的弊病,不能从事物的联系和发展趋势来观察问题,也没有做出有规律性的说明。

正是在这样的背景之下,文人学者们专志于考古,只在日益丰富的出土金石文物中证经引史,且蔚成风气。

这样,由考古成果引到书法艺术上的探求便是顺理成章的事了。

自嘉庆、道光以后,朝野争唱的“帖学”声调由强而弱,低声萦回的“碑学”旋律则逐渐兴起。

然而,封建统治者一眼就看中了碑学的弱点,道光提倡学碑写字要讲究规范,首先要厘定字体,不能有点画的谬误。

于是学术界闻风而动,较长论短,评肥品瘦,竞讲结构,在这样的思想模式下,怎么能够指望碑学一开始就朝气蓬勃地沿着健康的道路发展呢?所以,点画妥帖、法度谨严的欧阳询书法大受欢迎。

继之,虞世南、褚遂良、颜真卿的正楷亦被重视,愈工整愈严谨则愈被认为是碑学的正途,馆阁体的恶劣习气不但没有被清除,反而增加了世故的气息。

虽然当时有名家领导书坛,也有力图进取的文人学者,但都无复唐人雄浑刚健之致,更无唐人那种心中充满了事业上的自信心和开朗豪放的热情。

所以被称为“唐碑期”的嘉庆、道光之间,书法艺术从整体上说并没有取得辉煌的成就。

咸丰、同治之际是中国封建社会全面崩溃的前夕,面对以僵化、守旧的观点学唐碑而形成的新馆阁体,如果再不进行创新,书法艺术就会失去站在更高文化层次上的传统地位。

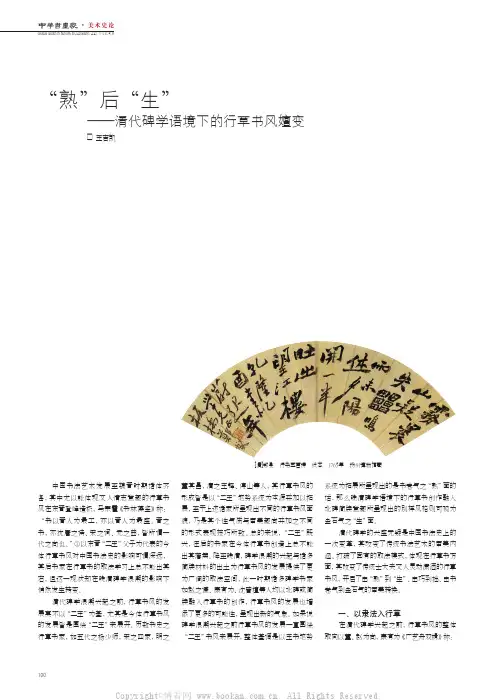

100中国书法艺术发展至魏晋时期诸体齐备,其中尤以能体现文人情志意趣的行草书风在东晋登峰造极,马宗霍《书林藻鉴》称:“书以晋人为最工,亦以晋人为最盛。

晋之书,亦犹唐之诗、宋之词、元之曲,皆所谓一代之尚也。

”①以东晋“二王”父子为代表的今体行草书风对中国书法史的影响可谓深远,其后书家在行草书的取法学习上总不能出其右,但这一现状却在晚清碑学浪潮的影响下悄然发生转变。

清代碑学浪潮兴起之前,行草书风的发展莫不以“二王”为基,尤其是今体行草书风的发展皆是围绕“二王”来展开。

历数书史之行草书家,如五代之杨少师,宋之四家,明之系统为拓展所呈现出的是书卷气之“熟”面的话,那么晚清碑学语境下的行草书创作融入北碑简牍意趣所呈现出的别样风格则可视为金石气之“生”面。

清代碑学的兴盛无疑是中国书法史上的一次变革,其改变了传统书法艺术的审美内涵、打破了固有的取法模式,体现在行草书方面,其改变了传统士大夫文人灵动潇洒的行草书风,开启了由“熟”到“生”、由巧到拙、由书卷气到金石气的审美转换。

一、以隶法入行草在清代碑学兴起之前,行草书风的整体取向以董、赵为尚,康有为《广艺舟双楫》称:董其昌,清之王铎、傅山等人,其行草书风的形成皆是以“二王”笔势系统为本源并加以拓展,至于上述诸家所呈现出不同的行草书风面貌,乃是其个性气质与审美趣尚并加之不同的形式表现技巧所致。

总的来说,“二王”既兴,往后的书家在今体行草书创造上总不能出其藩篱。

降至晚清,碑学浪潮的兴起与诸多简牍材料的出土为行草书风的发展提供了更为广阔的取法空间,此一时期诸多碑学书家如赵之谦、康有为、沈曾植等人均以北碑或简牍融入行草书的创作,行草书风的发展也增添了更多的可能性,呈现出新的气象。

如果说碑学浪潮兴起之前行草书风的发展一直围绕“二王”书风来展开,整体基调是以王书笔势·美术史论CHINESE A RTISTS I N P AINTING & C ALLIGRAPHY .总第 期2021 11145□ 王吉凯“熟”后“生”—清代碑学语境下的行草书风嬗变[清]郑燮 行书五言诗 纸本 1765年 扬州博物馆藏101“康、雍之世,专仿香光;乾隆之代,竞讲子昂。

“海派”书法的驱动力:从“碑帖融合”到“派中有派”◆薛元明( 南京 )自从张祖翼第一次提出“海派”这一名词,理解上由贬渐褒,逐步得到了广泛认同。

“海派”从绘画始,内涵不断拓展,现在已经变成了一种地域文化认同。

地域文化对于书风显然有塑造作用。

不能不说,在信息化技术如此发达的今天,诸多地域书风正在消失,因为取法碑帖资料不再有独占性,师承关系也被函授甚至更广泛的网授所取代,似乎人人都可以办班讲学,无门槛甚至可以说无底线。

但“海派”似乎是一个例外,地域性特征依然非常稳固。

原因在哪里?“海派”是个大熔炉,“海纳百川、有容乃大”,其中很重要的一点是“派中有派”。

如是,构成了“海派”书法兴盛的驱动力。

针对“海派”书法的评价,明显存在两个问题:一是厚古薄今,认为辉煌难续;二是对代表性书家的评价,往往是一句话总结,贬多褒少。

比如针对沈尹默书法的评价,就是简单的一个“俗”字,针对白蕉甚至有“书奴”之诮,针对邓散木则认为习气太深,“铁化泥、泥化粪”。

不难看出,如此评价极为笼统,大而化之,甚至一笔抹杀。

针对第一点,可以给出的解释是,书法的发展存在峰谷状态,此起彼伏,属于常态。

如果将时间拉长,以历史长河的焦距加以观照,就会更加心平气和、客观公正。

至于第二点,一个有成就的书家,能够跻身书林,自然不是一两句话可以说清的,更不可能是一两句话就能够否定的。

一如当下的短视频“批评”很火,看似落了个痛快,却无法触及更深层的思考,甚至可能什么结果也没有。

针对海派书家的评价,一方面要放在整个时代环境和地域环境中来思考;另一方面,最终要回到个案本身,关注“合订本”。

为什么说“派中有派”是一种驱动力?即以碑帖划分而论,“海派”同时存在碑帖两大阵营,且代表性书家非常多。

碑帖之区分,从取法资源到笔法风格再到审美意味,区别甚大,但本身确实有很多说不清的地方。

事实上,碑帖“分野”是人为所确定的“对立面”。

所谓“帖学”,有一个不断理解和发掘的过程。

简而言之,即崇尚魏晋以下法帖的“学派”,发端乃是建立在北宋时期《淳化阁帖》传拓的基础之上,涵盖三个层面:一是学晋人之帖,主要是以“二王”为代表。

浅谈清朝兴起的尊碑学碑之风作者:赵雪飞来源:《丝路艺术》2018年第05期摘要:清朝时期,诸多书家开始摒弃统治中国书法一千多年的帖学思想,转而奔向具有拙朴之美的碑书刻石,随着碑学思想萌生和发展,中国书法界兴起了尊碑学碑之风。

关键词:清朝;碑学;金石学家;逆反心理一、碑学思想的发端早在清朝初期,金石碑学在此之际已初露端倪。

一方面,具有强烈民族意识的汉族知识分子,在武装反清复明失败的大势下,潜心学术,继以维护汉文化的传统地位;另一方面,康、雍、乾等都实行禁书和大兴文学狱,迫使汉学士的学术方向转移到考据上。

考据学的兴起,导致了文字学和金石学的发展。

书法家在考据学家用以证实的许多碑书上,竟然发现了它们大不同于帖学的风姿、神韵,不仅从这里获得了极大的审美享受,而且产生了亟需学习它、汲取它的强烈欲望。

自此之后碑碣类文字越来越受到人们的重视,一时激起了很多书家对篆、隶研究学习的浓厚兴趣。

碑学运动由此揭开序幕,而碑学书法是以郑簠为代表的隶书书家为发端,并由隶书到篆书而日益盛行。

元明书家包括清初王时敏、傅山等人的隶书,几乎都宗唐人之法,用笔平直古板,结字平整均匀,且喜寻奇觅怪,带有很强的楷法特征。

郑簠(1622-1693)一生致力于隶书的研究和实践,康熙初年,郑簠北上山东-河北一带访古刻、摹拓汉碑,其隶书一扫前人旧习,字形结构宗法汉隶,用笔兼杂草法,飘逸而又不失高古肃穆,以一种推陈出新的风貌出现在清初书坛,发清代碑学运动之先声。

而清代的另一位书家王澍(1668—1743),他在书法理论上,也颇有建树,其书学观点多抑帖扬碑,提倡学书应从篆隶入手,这对乾隆以后许多书家持有篆隶为本的思想起了一个先导的作用。

金农(1687-1763)主张师法北魏自然古樸的书法,反对雕琢做作"馆阁体”书法风格,反感泥古不化,敢于冲破帖学樊篱,他是清代第一位自觉发起向传统帖学冲击的书法家,同时是一位既熟识古法又能在书法创作中别开生面的成功者,金农于碑学书法的意义是深远的。

书法的发展演变过程1. 嘿,小伙伴们,今天咱们来聊一个特别有意思的话题 - 书法是怎么一步步发展变化的。

这可是咱们老祖宗留下的"艺术大片"啊!2. 要说书法的起源啊,得从甲骨文开始说起。

那时候的字儿,歪歪扭扭地刻在龟壳和兽骨上,活像是小蝌蚪在跳舞。

这些"小蝌蚪"可是世界上最早的汉字哦!3. 后来到了金文时期,字的样子变得规整多了。

刻在青铜器上的字,一笔一画都端端正正的,像是穿上了小西装似的,特别有范儿。

这时候的字已经开始讲究美感啦!4. 到了战国时期,书法界可热闹了。

篆书横空出世,那圆润的笔画,飘逸的线条,就像是一群仙女在跳舞。

大篆、小篆,各显神通,美得让人挪不开眼。

5. 秦始皇统一六国后,李斯带头搞了个"书法大改革"。

小篆成了标准字体,全国统一使用,这简直就是古代版的"规范化"运动啊!6. 隋唐时期可是书法的"黄金时代"。

楷书、行书、草书,你方唱罢我登场。

王羲之写字能把纸都写透,这水平,简直是"神仙打架"啊!7. 说到草书,那可真是"狂草"。

张旭写草书时,据说头发都竖起来了,跟被雷劈了似的。

有时候写得兴奋了,还会满屋子乱转,这阵势,跟跳街舞似的!8. 宋朝的书法家们可讲究了。

他们写字前要冥想,要调息,搞得跟修仙似的。

不过人家写出来的字确实绝了,苏东坡的字,那叫一个潇洒飘逸!9. 元代的书法开始讲究个性化。

赵孟頫写的字,又美又飘逸,像是把楷书和行书办了个"大联姻"。

这创新精神,不得不服!10. 明清两代的书法家更有意思了。

他们开始研究古人的字帖,还自创新风格。

董其昌的字,能把方圆并济玩得溜溜的,简直是书法界的"变形金刚"!11. 到了现代,书法更是百花齐放。

有人写得端正,有人写得狂放,有人甚至把书法和现代艺术结合,玩出了新花样。

黄庭坚草书风格特征及其对当代草书的取法意义1. 黄庭坚的草书风格那可真是独特啊!就像一阵狂野的风,肆意又洒脱。

你看他的笔画,时而如龙飞九天,那气势,哇塞!比如《诸上座帖》里的字,简直是神采飞扬啊!这对当代草书的影响那可太大了,难道不是吗?2. 他的草书风格特征有着一种奇妙的魅力呀!像是一个神秘的宝藏等待我们去发掘。

像《廉颇蔺相如列传》,那线条的舞动,不正是在向我们诉说着什么吗?当代草书能从中学到好多呢,你说呢?3. 黄庭坚草书风格里的那种灵动,哎呀,真的太绝了!就如同精灵在纸上跳跃。

瞧瞧《花气薰人帖》,那感觉,多棒啊!当代草书要是能好好取法,那得多精彩呀,是不是?4. 哇,黄庭坚草书的那种韵味,简直无法形容!好像一杯陈酿的美酒,越品越有味道。

像《李白忆旧游诗卷》,不就是很好的例子嘛!对当代草书来说,这就是宝贵的财富呀,你觉得呢?5. 黄庭坚的草书风格有着强烈的个性呢,那就是他的标志呀!好比夜空中最亮的星。

看看《刘禹锡竹枝词》,那种独特太显眼了!当代草书借鉴一下,肯定能绽放光芒,对不对?6. 他的草书风格特征真的是让人着迷啊!像一块有着巨大磁力的磁铁吸引着我们。

以《松风阁诗帖》为例,多震撼啊!这对当代草书的取法意义重大得很呢,难道不是吗?7. 哎呀呀,黄庭坚草书风格的那种洒脱,太厉害了!就像自由的鸟儿在天空翱翔。

《砥柱铭》就是证明呀!当代草书能从中汲取力量,不是吗?8. 黄庭坚草书的风格简直太有魅力啦!仿佛是一把开启艺术之门的钥匙。

像《黄州寒食诗跋》,多有魅力呀!对当代草书的发展有着深远的影响呢,你承认吧?9. 哇哦,黄庭坚草书风格中的那种豪放,真让人惊叹!如同汹涌的海浪。

《苦笋帖》就是很好的展现呀!当代草书取法于此,肯定能更上一层楼,是不是呀?10. 黄庭坚的草书风格真的是别具一格啊!就像一道独特的风景线。

比如《草书杜甫寄贺兰铦诗卷》,多独特啊!对当代草书有着重要的启示意义,你能不认同吗?总之,黄庭坚的草书风格独特且极具魅力,对当代草书有着不可忽视的取法意义,能让当代草书发展得更加精彩多样!。

中国书法字体分类及例子我国书法历史悠久,大体可分为篆书(大篆、小篆)、隶书、楷书、行书、草书(章、今草)等五种。

下面小编带给大家的是中国书法字体分类及例子,希望你们喜欢。

中国书法字体分类欣赏中国书法字体分类及例子我国书法历史悠久,大体可分为篆书(大篆、小篆)、隶书、楷书、行书、草书(章、今草)等五种。

1:篆书艺术(1)介绍:中国先秦伏羲氏时期,就产生了文字。

考古学家论证是在龟甲、兽骨上刻画的甲骨文。

因其是用以占卜、预测吉凶祸福,故称"卜辞"。

但其已具备中国书法艺术的基本要素:用笔、结构、章法等。

殷周时期,铸刻在钟鼎彝器上的铭文即金文又称"钟鼎文"广泛流行。

秦始皇大统后,统称为"小篆",也称"秦篆",所谓篆书,其实就是掾书,就是官书。

是一种规范化的官方文书通用字体。

据文献记载。

秦以前汉字书体并无专门名称。

而小篆是由春秋战国时代的秦国文字逐渐演变而成的。

由于是官书。

小篆只适合于隆重的场合。

如记功刻石。

叔量诏版。

兵虎符之类。

标谁篆书体的体式是排列整齐。

行笔圆转。

线条匀净而长。

呈现出庄严美丽的风格。

与甲骨文、金文相比,具有这样一些基本特征:字形修长。

而且紧画向下引伸。

构成上密下疏的视觉错感。

这与自上而下的章法布局也有关系。

线条匀称无论点画长短。

笔画均呈粗细划一的状态。

这种在力度。

速度都很匀平的运笔。

给人以纯净简约的美感这两种特征。

加之字体结构的趋简约固定的倾向。

小篆书体的章法布局更能形成纵横成行的序性。

秦篆有圆笔方笔之别。

圆笔以秦刻石为代表。

方笔以秦诏版权量为代表。

为秦篆之俗体。

汉魏之际是秦篆的强弩之末。

除用于碑铭篆额和器物款识之外。

难得有独立的篆书。

唐篆。

因李阳冰出而复苏。

仁秦篆的浑厚宏伟之气已荡然无存。

宋代金石之学和元朝的复古书风。

使用权篆书得以起微潮。

以篆书著称者不乏其人但乏超越之力。

明代承元之风。

步趋持平。

清朝篆书百花斗艳。

一、起源中国书法由秦篆演变为汉隶,是书法史上的重大变化。

汉代在中国书法史上是一个极其重要的时期。

“隶变”是汉字书法发展史上最了不起的伟大变革。

隶书在结构上冲破了造字“六书”的本意,字形变化很大,在书写线条上,改变了篆书的匀称、单一的线型,用笔上提按、转折、方圆、藏露之法毕现,充分体现了毛笔的工具性能。

汉代书法的多元发展,标志着书法自觉期的到来。

书法已开始脱离实用而成为人们创作和审美的对象。

“隶变”所带来的结构变化、笔法变化引起楷行草书的诞生、发展也就是很自然的了。

行书是介于楷书、草书之间的一种字体,可以说是楷书的草化或草书的楷化,为了弥补楷书的书写速度太慢和草书的难于辨认而产生的。

行书笔势不象草书那样潦草,也不要求楷书那样端正,楷法多于草法的叫“行楷”,草法多于楷法的叫“行草”。

行书的起源相传有两种说法:一是据张怀《书断》说:“行书者,乃后汉颍川刘德升所造,即正书之小讹,务从简易,故谓之行书。

”由是说而知:“行书”是“正书”转变而成的。

二是据王僧虔《古来能书人名》云:“锺繇书有三体:一曰铭石之书,最妙者也;二曰章程书,传秘书,教小学者也;三曰行押书,相闻者也。

河东卫凯子,采张芝法,以凯法参,更为草稿。

草稿是相闻书也。

”由是而知行书亦称行押书,起初当由画行签押发展而来。

相闻者,系指笔札函牍之类。

行书出现的时间大约同八分楷法差不多,而其形式也和八分楷法及以后的正书非常接近。

这相当于从隶书中变出(章)草书——由“正体字”中派生出别支来。

桓灵朝的“正体字”除了隶书以外,其次就是“八分楷法”,所以人们又认为行书就是“八分楷法”的别支。

其实它也是同其他书体一样最初的创始还是一般的群众书写者,只要把八分书写得同其他书法流走一些而去其隶体波势,就变成行书了,在汉末一般出土的简书中我们是可以随处看到的。

在汉末,行书没有普遍地应用。

直至晋朝王羲之的出现,才使之盛行起来。

行书到王羲之手中,将它的实用性和艺术性最完美地结合起来。

元代书坛的复古主义思潮及代表书家在南宋一味意造书风步履维艰的背景下,元代书坛出现了一股声势浩大的复古主义思潮,这场思潮是对宋代书风的反叛和对魏晋传统的全面回归,是社会文化与书法本体发展两方面要求下的必然结果。

这场运动的中坚人物是赵孟兆页,他诸体兼能,极力追摹魏晋气息,并极大地影响了有元一代大批书家。

标签:元代复古主义思潮;回归;传统;发展。

在中国书法史上,唐代是书法发展的一个高峰时期,到了北宋时期,这种全面繁荣,沉雄博大的书风已开始衰落,而元代书法同其前代的唐宋书法比较起来,可谓又黯淡了许多。

唐人尚法是对魏晋南北朝时期自由洒脱书风的程式化,并将法度的严谨推到了一个至高无上的极则,北宋尚意书风是尚法书风的峰回路转,北宋书家们找到了一个极好的突破传统的办法,那就是强调主观精神,强调主体在一个”尚法”的前提下有很高的价值,它在历史上代表了一种进步的潮流,但是到了南宋,北宋”尚意”强调主观之风被南宋书家们夸张到一定程度之时,这种尚意之风越来越表现为技巧的匮乏,对主观意趣的过分强调和对传统法度的忽视,在这种情况下,一味”意”造变得步履维艰,书坛似乎在期待着一场深刻的变革--那就是重拾传统,重视技巧。

另一方面,蒙古族入主中原后,为了巩固国家政权,缓和民族矛盾,不断吸纳和推行儒家文化,提倡程朱理学,汉族知识分子在经历了亡国之痛和游牧民族落后文化的冲击后,延续和振兴民族文化传统也成为挽回失落人格和找寻精神家园的必由之路,并且元初的社会环境也没有给书家们提供继续创新的可能,标榜文治和提倡儒学的结果是如何对传统再认识。

面对渐行渐远的二王传统,元人意识到”五代而宋,奔驰崩溃,靡所底止”(郑杓、刘有定《衍极并注》)对于他们来说,超越宋代,回归晋唐传统不但是对委靡时风的矫正,也是寻求突破的最好路径,是一种以退为进的发展思路,于是他们力诋宋人流弊,托古改制以正时尚,掀起了规模宏大的复古主义运动。

在这股思潮中,代表人物有赵孟兆页,鲜于枢、邓文原、李倜等。

清代书法在近300年的发展历史上经历了一场艰难的蜕变,它突破了宋、元、明以来帖学的樊笼,开创了碑学,特别是在篆书、隶书和北魏碑体书法方面的成就,可以与唐代楷书、宋代行书、明代草书相媲美,形成了雄浑渊懿的书风。

尤其是碑学书法家借古开今的精神和表现个性的书法创作,使得书坛显得十分活跃,流派纷呈,一派兴盛局面。

清代初期书法继承明代的余绪,在书坛上有影响的书法家仍是明代遗民,其中以王铎、傅山、朱耷、归庄、宋曹、冒襄等为代表。

他们均擅长行草书,而以王铎、傅山的影响最大。

明代末年狂放不羁的狂草书风,在清代并没有得到发展。

这是由于清代禁锢的文化政策,和狂放的草书格格不入,所以清初以后书法家很少有能写草书的,加之康熙酷爱董其昌的书法,至乾隆又推崇赵孟頫的书法,一般书法家只奉赵、董为典范。

而清代科举制度所产生的馆阁体要求的乌、方、光,使得这一时期的书法出现靡弱妍媚的风气,帖学更为狭隘。

当时有代表性的书法家有沈荃、高士奇、陈奕禧。

此外笪重光、姜宸英、何焯、汪士鋐并称为康熙间四大家。

清代中期帖学仍很风行。

当时帖学书法家有张照、汪由敦、孔继涑诸家。

张照行楷由董其昌入手,继入颜真卿、米芾,其成就虽不及董其昌,但笔势略强。

帖学书法家中还以刘墉、王文治、梁同书、翁方纲四大家为代表。

刘墉书法取径董其昌,力厚思沉,筋摇脉聚。

王文治书法强调风神,秀丽飘逸,但缺少刘墉的魄力。

梁同书工楷、行,书法秀逸,但缺乏雄强之气。

翁方纲书法学唐碑不余遗力,亦涉猎汉碑,其气质仍与帖学相近,他擅长小正楷,但在研究碑学上其功甚大。

此外,姚鼐的行书萧疏澹宕,永瑆的楷书、行草典雅端丽,钱澧的颜体楷书,丰腴厚润,铁保的草书,张问陶、郭尚先的行书,在当时都比较有名。

清代中叶碑学风气渐开,碑学书法家不断涌现。

较著名的有金农、邓石如、伊秉绶。

金农为扬州八怪之一,创造所谓漆书,力追刀法的效果,强调金石味。

由于乾隆、嘉庆时,学者研究金石之风兴起,也给书法界大开眼界。

于是阮元要求人们振拔流俗,宗汉、魏古法。