高一地理必修二第二章第二节

- 格式:ppt

- 大小:4.42 MB

- 文档页数:34

第一章人口的增加、迁移与合理容量第一节人口增加的模式及地域分布1、世界人口增加特点总趋势:连续增加特点:阶段性,工业革命以前:缓慢增加;工业革命今后:增增加快;二战后:快速增加对人口增加起决定性作用的是生产力的发展2、近代人口增加模式及特点模式特点分布举例利害高低高模式高出生率、低死亡率、高自然增加率发展中国家、工业化初期人口再生产模式埃塞俄比亚、坦桑尼亚、肯尼亚人口增加快,劳动力充足人口年轻化,物质资料需求量大,资源短缺,环境、就业、住所压力大三低模式低出生率、低死亡率、低自然增加率发达国家英国、日本、德国(负增加)、新加坡、中国战胜了人口增加过多、过快的问题人口老龄化,劳动力短缺,国防兵力不足,养老花销增加,年轻人负担重过渡模式过渡凑近或已达到发达国家水平的发展中国家土耳其、阿根廷4、中国人口变化模式人口加速增加阶段(1949-1957 年):原因,建国后,经济发展,社会牢固人口负增加 (1957-1961 年 ) :三年自然灾害人口高速增加阶段(1961-1970 年):经济水平高,补偿性生育人口减速增加阶段(1970-1980 年):计划生育人口颠簸增加阶段(1980-1991 年):人口滞后效应人口低速增加阶段(1992- 到此刻):三低模式,我国自然增加率下降依赖于出生率的下降(计划生育)第二节人口的迁移1、搬动到必然距离之外(超越行政地域界线),改变定居地的行为人口搬动(空间上地址改变)包括:①人口流动:暂时走开常住地(例旅游、出差)②人口迁移2、分类:依照人口迁移的范围可否超越国界分为:国内人口迁移和国际人口迁移按迁移方向分为:农村向城市迁移(发达国家历史上,发展中国家当前)和城市向农村迁移(发达国家新趋势);发达向不发达地域迁移:国际难民(包括环境难民)数量增加,连续时间长;发展中国家优秀人才移民3、特点国际:①新大陆发现前:迁移集中在旧大陆,跨国迁移多,跨洲迁移少②新大陆发现后:跨洲迁移,从旧大陆亚洲、欧洲、非洲迁往新大陆南、北美洲、大洋洲③二战后,外籍工人(劳务输出)成为国际人口迁移的主要形式人口迁移流向,欧洲:迁出变为迁入;拉丁美洲:迁入变为迁出;北美洲、大洋洲:素来是迁入;亚洲、非洲:素来是迁出国内:迁移的最直接原因是:移民支边、战争和自然灾害清以前:由黄河流域迁往珠江、长江流域,原因是战争清——新中国:闯关东、走西口,原因是经济建国后、改革开放前:响应国家号召,开发新疆等,迁移少,原因是计划经济,严格户籍管理改革开放后:从落后地域迁往发达地域,人口流动频频,规模加大4、原因:经济原因(主要要素):比方,三峡移民(开发性移民)政治要素:政治损害(乌干达)、战争(巴以战争)、国家有组织移民(移民戍边)社会文化:宗教损害(印巴分治)、民族歧视(印第安人)、文化传统(中国叶落归根)生态环境:生态环境差别、环境恶化(爱尔兰水灾移民)其他:家庭、婚姻:男女婚嫁、两地分居5、性别、年龄:男性比女性易迁移,年轻人比儿童、老人易迁移第三节环境承载力与合理人口容量环境承载力①定义:养活的最大人口数(生计)②影响要素:资源(主要要素,由最短缺的资源决定,木桶效应)、经济等③特点:不确定性和相对确定性。

高中地理必修第二册第二章知识汇总第二章 乡村和城镇第一节 乡村和城镇空间结构1、乡村土地利用方式相对比较单一,农业用地一般分布在村落周围。

在村落内部,住宅往往围绕公共服务设施分布。

⑴.主要的土地利用方式:以农业用地和居住为主。

农业用地类型:耕地、林地、草地、水域等 ⑵.主要土地利用方式的分布2.城镇内部土地利用类型相对复杂,常形成住宅区、商业区、工业区等不同的功能区。

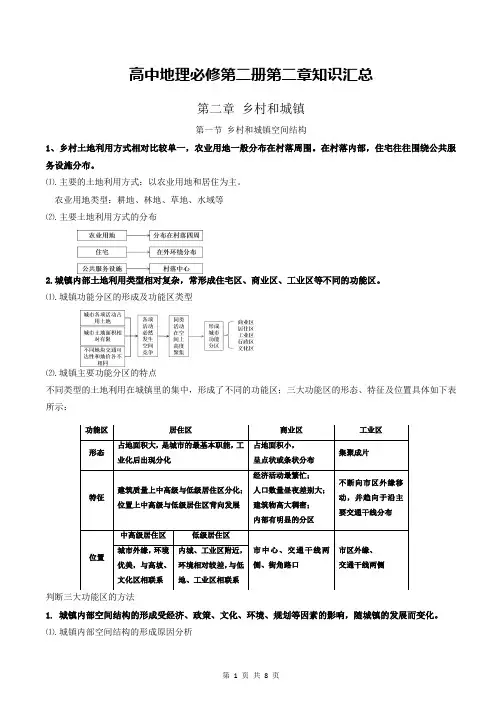

⑴.城镇功能分区的形成及功能区类型⑵.城镇主要功能分区的特点不同类型的土地利用在城镇里的集中,形成了不同的功能区;三大功能区的形态、特征及位置具体如下表所示:判断三大功能区的方法1. 城镇内部空间结构的形成受经济、政策、文化、环境、规划等因素的影响,随城镇的发展而变化。

⑴.城镇内部空间结构的形成原因分析功能区居住区商业区工业区 形态 占地面积大,是城市的最基本职能,工业化后出现分化占地面积小, 呈点状或条状分布 集聚成片特征建筑质量上中高级与低级居住区分化;位置上中高级与低级居住区背向发展经济活动最繁忙;人口数量昼夜差别大;建筑物高大稠密; 内部有明显的分区不断向市区外缘移动,并趋向于沿主要交通干线分布位置 中高级居住区 低级居住区市中心、交通干线两侧、街角路口市区外缘、 交通干线两侧城市外缘,环境优美,与高坡、文化区相联系内城、工业区附近,环境相对较差,与低地、工业区相联系城镇内部空间结构的形成是多种因素共同作用的结果,如下图所示:⑵.经济因素对城镇内部空间结构的影响经济因素是影响城镇内部空间结构的主要因素,在市场竞争的环境下,一块土地用于哪一种活动,主要取决于各种活动愿意付出租金的高低。

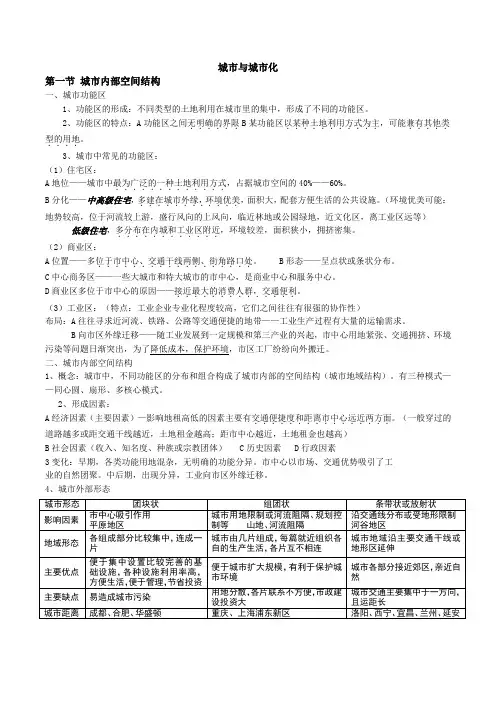

而城镇地租水平由距离城镇中心远近和交通便捷程度决定,如下图所示:⑶.土地付租能力图的判读技巧该土地付租能力图力求表达经济因素对城镇功能分区影响的两个具体表现,即地租水平和付租能力。

地租水平由距离城镇中心远近和交通便捷程度决定,付租能力由各类活动的收益决定。

城市与城市化第一节城市内部空间结构一、城市功能区1、功能区的形成:不同类型的土地利用在城市里的集中,形成了不同的功能区。

2、功能区的特点:A功能区之间无明确的界限................,可能兼有其他类......B某功能区以某种土地利用方式为主型的用地....。

3、城市中常见的功能区:(1)住宅区:A地位——城市中最为广泛的一种土地利用方式.............,占据城市空间的40%——60%。

B分化——中高级住宅,多建在城市外缘,环境优美............,面积大,配套方便生活的公共设施。

(环境优美可能:地势较高,位于河流较上游,盛行风向的上风向,临近林地或公园绿地,近文化区,离工业区远等)低级住宅,多分布在内城和工业区附近............,环境较差,面积狭小,拥挤密集。

(2)商业区:A位置——多位于市中心、交通干线两侧、街角路口处..................。

B形态——呈点状或条状分布。

C中心商务区——一些大城市和特大城市的市中心,是商业中心和服务中心。

D商业区多位于市中心的原因——接近最大的消费人群,交通便利..............。

(3)工业区:(特点:工业企业专业化程度较高,它们之间往往有很强的协作性)布局:A往往寻求近河流、铁路、公路等交通便捷的地带——工业生产过程有大量的运输需求。

B向市区外缘迁移——随工业发展到一定规模和第三产业的兴起,市中心用地紧张、交通拥挤、环境污染等问题日渐突出,为了降低成本,保护环境,市区工厂纷纷向外搬迁。

二、城市内部空间结构1、概念:城市中,不同功能区的分布和组合构成了城市内部的空间结构(城市地域结构)。

有三种模式——同心圆、扇形、多核心模式。

2、形成因素:A经济因素(主要因素)—影响地租高低的因素主要有交通便捷度和距离市中心远近两方面................。

(一般穿过的道路越多或距交通干线越近,土地租金越高;距市中心越近,土地租金也越高)B社会因素(收入、知名度、种族或宗教团体) C历史因素 D行政因素3变化:早期,各类功能用地混杂,无明确的功能分异。

地理必修二第二章知识点总结城市与城市化第一节城市内部空间构造1)城市土地利用和功能分区(1)城市内部因土地利用方式的不一样,一般能够将城市用地分为商业用地、工业用地、政府机关用地、住所用地、休憩及绿化用地、交通用地和农业用地等不一样种类。

(2)不一样种类的土地利用在城市中的集中,就形成了不一样的功能区,列如住所区、商业区、工业区等。

但功能区之间并没有明确的界线。

某一种功能区可能兼有其余种类的用地。

(3),1,住所区:城市中最为宽泛的一种土地利用方式,在城市中所占的面积最大。

而且分化出了高级住所区和中初级住所区。

高级住所区多建在城市外缘,房子面积较大,多处于城市河流上游,上风向及环境优美、文化设备齐备的地方。

初级住所区房子面积狭窄,常常散布在内城和工业区邻近,环境相对较差。

,2,商业区:多位于市中心、交通干线的双侧或街角路口,主要为点状或条状散布,在某些大城市或特大城市的市中心,会形成特别商业区(中心商务区,简称 CBD ),此中有大型商场、豪华酒店、著名大公司的总部,能够供给金融、保险、旅行等服务。

,3,工业区:由城市内部工业互相齐集而形成。

专业化程度较高,而且公司之间常常有很强的协作性。

工业公司多处于凑近河流、铁路、公路等交通比较便利的地带用来部署其厂房和库房等设备。

2)城市内部空间构造的形成和变化( 1)不一样功能区的散布和组合组成了城市内部的空间构造,也叫做城市地区构造。

不一样的城市,其内部空间构造是不一样的。

(2)城市地区构造模式主要有三种: 1 齐心圆模式:呈齐心圆状,一般有五个齐心圆组成,形成要素是地租要素。

2扇形模式:城市各功能区沿着交通线呈扇形或楔形向外扩展的趋向,其形状由交通要素影响。

3 多核心模式:跟着城市不停向外扩展,范围愈来愈大,原有市中心区因为地价高、交通和居住拥堵等原由,使远离中心的郊区出现了新的核心,城市环绕不一样的点,发展成多核心模式。

(3)土地付租能力的不一样,也决定着功能区的散布情况。

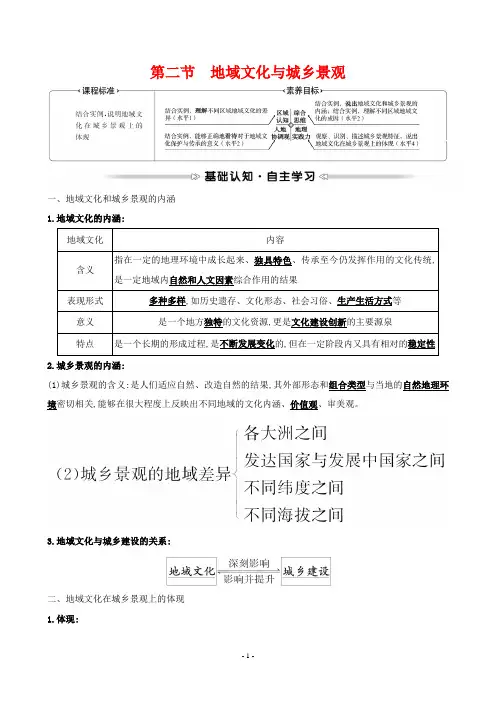

第二节地域文化与城乡景观一、地域文化和城乡景观的内涵1.地域文化的内涵:地域文化内容指在一定的地理环境中成长起来、独具特色、传承至今仍发挥作用的文化传统,含义是一定地域内自然和人文因素综合作用的结果表现形式多种多样,如历史遗存、文化形态、社会习俗、生产生活方式等意义是一个地方独特的文化资源,更是文化建设创新的主要源泉特点是一个长期的形成过程,是不断发展变化的,但在一定阶段内又具有相对的稳定性2.城乡景观的内涵:(1)城乡景观的含义:是人们适应自然、改造自然的结果,其外部形态和组合类型与当地的自然地理环境密切相关,能够在很大程度上反映出不同地域的文化内涵、价值观、审美观。

3.地域文化与城乡建设的关系:二、地域文化在城乡景观上的体现1.体现:影响方面表现民居特色民居建筑适应自然地理环境,建筑材料因地制宜、就地取材城市格局中国皇权至上,以宫殿为中心欧洲围绕教堂、市政厅、城市广场布局,高层建筑在城市外围美国围绕摩天大楼布局,外围建筑高度逐渐下降建筑风格中国砖墙木梁架结构、斗拱飞檐、雕梁画栋西方柱廊、尖塔、喷泉、雕塑2.地域文化的保护途径:将传统的、民族的文化特征融入现代建筑之中,协调好老城区与新城区的发展关系,促成历史文化与现代生活的和谐。

判断下列说法的正误1.地域文化是一个地方独特的文化资源。

(√)2.不同纬度之间,不同海拔之间,城乡景观存在普遍共性。

(×)3.地域文化的形成只受自然因素的影响。

(×)4.不同区域往往具有不同的地域文化。

(√)5.哈尼梯田体现了人地和谐的理念。

(√)曲阜高铁站最先迎接旅客的是采用汉代宫殿建筑风格建设的高铁车站及车站广场上高达30米的孔子像和“六艺”浮雕,还有在广场灯柱上篆刻的《论语》经典语句。

曲阜高铁站如此设计的原因是什么? 提示:曲阜是孔子的故乡,是儒学发祥地, 这样建设可使京沪高铁曲阜站的建筑与曲阜历史文化名城的整体风貌协调统一,体现其地域文化特色。

《第二节不同等级城市的服务功能》测试题西双版纳州第一中学邵见坤一、选择题1.城市等级划分的依据是()A.城市地理位置B.城市人口规模C.城市用地规模D.城市经济规模铁路的修建可促使沿线城市的诞生和兴盛,又可抑制另一些城市的发展。

例如,石家庄原本不过是一个小村庄,由于京汉、石德、石太铁路线在这里相交,现在石家庄人口已超过100万。

据此回答2~3题。

2.按我国的城市等级划分标准,石家庄属于()A.小城市B.中等城市C.大城市 D.特大城市3.随着石家庄城市等级的提升,关于它的服务功能的表述,正确的是()A.城市等级越高,服务范围越大,服务种类越少B.城市等级越高,服务范围越小,服务种类越多C.城市等级越高,服务范围越大,服务种类越多D.城市等级越高,服务范围越小,服务种类越少下图是某一狭长河谷地区交通线、聚落与人口分布示意图,该地居民正计划在其间兴建一处方便全体居民使用的大型商业中心。

兴建原则是要使所有居民至大型商业中心的总距离最小。

据此回答4~5题。

4.大型商业中心应该兴建在下列哪一个聚落()A.甲B.乙C.丁D.戊5.若将庚聚落居民迁至距甲聚落右侧15千米处,则大型商业中心应该兴建在下列哪一个聚落()A.甲B.乙C.丁D.戊读某城市书店与书亭分布图,回答6~8题。

6.关于书店与书亭的服务范围的叙述,正确的是()A.书店服务范围小,只集中分布于两个地点B.书店服务范围大,因为所售商品的等级低C.书亭服务范围大,覆盖整个城区D.书亭服务范围小,因为它所服务的人口少7.关于该城市由书店和书亭组成的商业网点等级体系的叙述,正确的是()A.书店等级低,数目少,彼此距离大B.书亭等级高,数目多,彼此距离小C.书店位于书亭中央,其服务范围是书亭的6倍D.书店等级高、数量少,书亭等级低、数量多8.根据商业布局的区位原则,下列各点应布局书店的是()A.A点B.B点C.C点D.D点安徽省在统筹协调好省会经济圈、皖江城市带、江淮城市群发展的基础上,逐步构筑以合肥为中心的“1+10”江淮城市群。

第二章知识点总结第一节城市内部空间结构二、城市内部的空间结构1、类型:________模式、________模式、_________模式2、影响因素:__________是主要因素,同时地租、工资水平、历史与文化、民族与宗教等因素也可以对其产生影响。

功能区形态特征位置住宅区占地面积____,是城市的主要职能质量上________与______住宅区的分化;位置上是背向发展高级住宅区城市_____,与高坡、文化区联系,配套设施完善,环境____低级住宅区位于内城、与低地工业区联系,配套设施缺乏,环境____ 商业区占地面积___,呈____状或____状经济活动最繁忙,人口数量昼夜差别大,建筑物高大稠密,内部有明显的分区市中心、__________两侧或___________.工业区集聚成片不断向_______迁移,沿主要交通干线分布分布靠近___________________等交通便捷处OA:_________ AB__________ BC__________3、空间结构的变化:随城市的发展而逐渐形成和变化。

第二节不同等级城市的服务功能一、城市的不同等级1、划分:①划分标准:___________规模②我国城市等级的划分:100万人口以上:_________;50万~100万人口:__________;20万~50万人口:_________;20万人口以下:__________。

例如石家庄;丰富的资源条件,例如大庆。

二、城市的等级体系第三节城市化一、概念、标志、意义1、概念:____________________________________就是城市化2、标志:①______________________②_______________________(衡量城市化水平高低的指标)③________________________3、意义:不仅带来________形态的变化,还带来_________、________、___________的巨大变化;是一个地区___________发展的必然结果,是_________进步的表现。

高一地理必修二第二章知识点总结第1篇:高一地理必修二第二章知识点总结高一地理必修二第二章知识点(一)1.城市化的开始时间英国最早,开始于18世纪中叶,其次是美国,发展最快的时期是在20世纪初期,再次是日本,印度开始时间比巴西要早一点。

2.从城市化水平上看,目前三个发达国家均处在城市化的后期阶段,巴西很明显地处在中期的加速阶段,印度由于城市化具有“滞后城市化”的特点,所以可以判断处于初期阶段。

3.三个发达国家由于处在城市化后期的成熟阶段,所以城市化将减速,并会随着大城市的过度扩张,市中心区的居住环境渐趋恶化,城市居民陆续向外迁移:一些大城市中心区表现出衰落的迹象。

一部分商业和制造业由市中心区向边缘区迁移.城市*地带的人口显著增加,出现了比较多的卫星城和工业区。

4、两个发展国家农村剩余劳动力大量流入城市,给城市就业、基础设施建设和进一步发展造成很大压力。

工业生产和城市拓展对当地生态造成很大破坏,结果导致城市环境质量大幅度下降。

同时也会随着城市的发展,出现郊区城市化。

高一地理必修二第二章知识点(二)1、城市化的一个很重要的标志就是农村人口迁移到城市转变为城市人口的过程,从人口迁移来看,推动城市化发展的动力不外乎推力和拉力。

推力是指那些使得人群离开乡村的因素,拉力是指那些吸引人群来到城市的因素。

2、由于生产力发展不平衡,在不同地区和同一地区的不同时期,推力和拉力的具体内容可能很不相同,其相互作用的结果也不一样。

3、主要的推力来自农村,如农村人口增长快,对土地压力大、农村收入低,社会服务短缺、农村受自然灾害影响大等。

主要的拉力因素来自城市,如城市就业机会多、城市社会福利保障程度高、文化设施齐全、城市交通便捷等。

但是也要看到对农村人口迁移到城市来说,农村也有拉力,如人们的乡情、故土难离等,城市也有推力,如陌生的城市环境、生活方式、住房、教育、政策等也会阻碍农村人口迁移到城市。

4、城市化的动力(1)社会经济的发展是促进城市化的主要动力,主要表现在三大产业的发展对城市化(2)历史上三次技术*促进工业的发展,也促进了城市化进程高一地理必修二第二章知识点(三)城市化的意义(1)在城市化过程中,城市能够创造出比较多的就业机会,大量吸收农村剩余人口,有利于城市与乡村的交流,缩小城乡发展差距。

内容名称城镇化设计者授课年级高一课时2课时选用教材新人教版高中地理必修二第二章《乡村和城镇》第二节《城镇化》一、课标分析《普通地理课程标准2017年版》对本节内容提出:2.4运用资料,说明不同地区城镇化的过程和特点,以及城镇化的利弊。

本条课标表明教学重难点以及教学方法,通过资料和实例,从综合和区域的角度分析城镇化的变化发展过程及各阶段的特点,同时以人地协调观为背景探讨城镇化所带来的利与弊,以时代发展的角度运用地理信息技术来解决,培养学生的地理核心素养。

二、教材分析本节内容选自新人教版高中地理必修二第二章《乡村和城镇》第二节《城镇化》第一课时。

该内容属于必修二第二章,本章是对第一章人口学习的深化,也为后面产业与交通的学习奠定基础本章第一节从空间角度讲解城镇,该节以时间角度进行知识串联,从人口到城镇到城镇化的过程、特点、利弊及解决等有很强的逻辑性。

三、学情分析学生在初中学过城镇、聚落等概念,在必修二第一章掌握了人口的迁移,对于本章城镇化的学习有一定基础。

城镇化与学生的生活环境有一定的相关性,能够激发学生的学习兴趣,但要维持学生的注意力,同时学生仍处于思维活跃的时期,教师要注意为学生搭建学习体系的桥梁。

四、教学理念采用对比法、地图法等引导学生分析不同地区的城镇化阶段和特点。

通过知识点与案例相结合的教学模式培养学生综合思维和区域认知的地理核心素养。

在城镇化的利于弊以及解决上培养学生的人地协调观。

五、教学目标1.知识与技能:①说明城镇化对区域发展的作用,以及不同地区城镇化的过程和特点;②解释城镇化对地理环境的影响;③说出地理信息技术在城市管理中的作用。

2.过程与方法:运用资料和案例及问题探究,运动比较法、地图法等方法分析不同地区城市化的过程和特点。

3.情感态度与价值观:①通过分析城镇化进程中的利与弊,提出相关解决办法,树立可持续发展和人地协调观念;②探讨地理信息系统在城市管理中的应用,培养地理实践力。

教学重点:运用资料,分析说明不同地区城市化的过程和特点;教学难点:结合实例,说明城市化水平和社会经济发展水平之间的关系。