城市变迁史之太原

- 格式:ppt

- 大小:6.38 MB

- 文档页数:22

太原市改革开放三十年的发展变化摘要:1978年12月18-22日,中国召开了中共十一届三中全会。

在邓小平同志的主持下,全会决定把全党工作重心转移到社会主义现代化建设上来,标志着中国“以阶级斗争为纲”年代的结束和“以经济建设为中心”的新时期的开始。

这次大会开启了中国改革开放的大门,从此使中国从封闭走向开放,使中国的大门打开,走向世界。

这无论在中国历史上,还是世界历史上,都是划时代的事件。

因为这次大会是在中国历史朝何处走,以及向哪个方向走的十字路口徘徊时,中国改革开放的总设计师邓小平和中国其他领袖共同所做出的伟大决策。

正是这个决策使中国人民在以后的30年里发生了惊天动地的伟大变化,无论是经济,政治,文化,军事,还是民生方面,人们生活中所能看到和所接触到的方方面面都与开放前的中国相比有了翻天覆地的变化。

关键字:改革开放经济科技持续发展30年来,我们沐浴着改革开放的春风,中华大地焕发出了更新更强大的活力,中华民族在中国共产党的领导之下,踏上了民族复兴的伟大征程,并取得了举世瞩目的成就,每一个中国人都有理由为此感到自豪。

中华民族的伟大复兴正在变成现实。

30的求索与奋斗,使一个经济上贫穷、落后的中国,迅速崛起在世界的东方。

所以在改革开放30年来的今天,我们再去回顾这段历史,是及其有必要和有意义的。

现在我们从山西省太原市改革开放30年的发展变化来展示中国的深刻改变。

一、改革开放前的历史背景以及改革开放的含义(一)、改革开放前的历史背景及改革开放的含义认识一段历史,是要联系当时的具体历史环境和背景的,只有这样我们才能更深刻的去了解它。

中国共产党在20世纪70年代末做出实行改革开放的重大决策,是有其深刻的国内和国际两方面的背景的。

从国内情况来看,政治局面处于混乱状态;经济情况处于缓慢发展和停滞状态,国民经济到了崩溃的边缘。

“文化大革命”十年内乱,使党,国家和人民遭到严重挫折和损失。

当时,整个政治局面是处在一个混乱状态;文革后的中国经济已经处于崩溃边缘,国家财政赤字严重。

太原行政区划的发展史

太原作为山西省的省会城市,其行政区划的发展经历了多个阶段。

早在战国时期,太原就被划分为代国的地盘。

自汉代以来,它成为了太原郡的治所,这个行政区划一直持续到唐朝。

在宋代,太原被划分为太原府,这个省级行政区划在明清时期得以维持。

20世纪初,太原成为了山西的省会城市,全市受到了重大的行政区划调整。

1928年,太原被划分为6个区域,分别为东、南、西、北、中、外。

1945年,太原市被划分为8个街区和10个镇。

此后,太原市的行政区划调整多次,不断适应城市发展的需求。

1993年,太原市的行政区划再次进行调整,将原来的8个街区改为11个行政区,分别为迎泽、小店、杏花岭、万柏林、晋源、尖草坪、娄烦、古交、阳曲、清徐和大同路。

这个行政区划至今仍在使用。

总之,太原的行政区划经历了漫长而丰富的历史,不断适应着城市发展的需要,为太原的社会经济发展提供了有力的支撑。

- 1 -。

正太铁路与太原城市的变迁(1907~1937)张国华内容提要:19世纪晚期,资本主义列强为加强资本输出、攫取更多在华利益,在中国掀起了修筑铁路的热潮。

铁路的修筑实现了资源的高效运转和人员的迁徙流动,冲击了传统思想和封闭社会,加速了区域经济发展与世界经济一体化进程。

近代华北地区的铁路客观上也对本区域的经济转型、工业发展、城镇格局产生了巨大的推进作用。

1907年正太铁路的通车,带动了人口的迁徙和流动,影响了华北地区的人口布局,同时保障了工业发展所必需的劳动力,促进了民国时期太原城市人口发展和生活区域的扩展,扩大了城市的空间范围,推动了城市的外延型发展。

关键词:正太铁路华北城镇格局太原正太铁路东起河北正定(石家庄),西至山西太原,1907年建成通车后进一步稳固了太原在山西的政治中心地位,提升了太原的经济地位,同时对太原市的空间拓展、人口布局、工业建设和商业发展都有促进作用。

目前关于民国时期山西铁路的研究成果,其一是山西省史志院编纂的《山西通志•铁路志》,该书完整叙述了近代以来山西铁路的发展历程,以及新中国成立以后山西铁路建设、人才培养、机构设置的详细内容;其二是江沛教授等对华北主要城市在铁路通车后发生了根本性变革、加速了城市化进程的研究,如河北石家庄、山西阳泉都是铁路宜接促进了工业、商业、交通业发展,进而实现了城市的形成;①其三是江沛教授等曾就铁路①参见江沛、熊亚平《铁路与石家庄城市的崛起:1905-1937年》,《近代史研究》2005年第3期;江沛、李丽娜《铁路与山西城镇的变动:1907-1937),《民国档案》2007年第2期。

正太铁路与太原城市的变迁(1907~1937)对近代山西城镇影响做过专题研究,涉及榆次、太原的繁荣和太谷、平遥、忻县的衰落等内容,①但目前完整论述近代铁路与山西单一城市发展的研究成果仍显薄弱。

②本文试图探讨正太铁路对近代太原城市发展变迁的作用,进而解读近代铁路与山西城镇发展的互动关系。

太原历史概述太原位于中国北方,历史悠久,有着丰富的文化遗产和历史背景。

以下是太原历史的概述:太原最早的历史可以追溯到约4000年前的仰韶文化时期。

在那个时期,太原地区的人们已经开始种植农作物,使用了陶器和石器。

周朝,太原属于晋国(公元前12世纪至公元前476年),在这个时期,太原成为了晋国的政治中心和文化中心。

春秋时期的孔子曾到太原进行过传道教育。

公元前403年,晋国分裂为三个国家,其中一个是“中山国”,太原地区成为这个国家的一部分。

公元前295年,中山国被齐国所灭,太原归属齐国。

公元前221年左右,秦朝统一了中国,太原地区成为了秦国的领土。

在秦朝时期,太原建立了许多城墙和军事要塞,以保护边疆地区免受外敌入侵。

汉朝时期(公元前206年至公元220年),太原成为了北方的重要城市之一。

汉武帝时期,太原城被扩建,并建立了太原县,太原开始成为了一个军事和政治中心。

魏晋南北朝时期(公元220年至589年),太原成为了魏国的首都。

在此期间,太原的城市建设得到了进一步发展,太原城墙的规模不断扩大,而且在太原还建有了很多重要的宫殿和庙宇。

唐代(公元618年至907年)是太原的重建时期,太原经济得到了迅速发展,商业和手工业非常发达。

在唐代,太原建有了许多重要的建筑物和街道,而且还成为了一座文化名城。

元代(公元1271年至1368年),太原成为了内蒙古蒙古人的统治中心。

在此期间,太原发展得非常快,人口和经济都得到了很大的发展,而且在太原还建有了许多重要的建筑物和文化场所。

明清时期(1368年至1911年),太原成为了山西省的省会。

在此期间,太原城墙再次得到了扩建,而且在太原还建有了许多重要的宫殿、庙宇、寺庙和商业街道。

近代以来,太原经历了许多重要的历史事件,如辛亥革命、北伐战争、抗日战争和解放战争等。

在这些历史事件中,太原都发挥了重要的作用,展示了太原人民的爱国热情和勇气精神。

总之,太原拥有着悠久的历史,是一个充满文化底蕴的城市。

太原府太原府:冲,繁,难。

隶冀宁道。

巡抚,布政、提学、提法司,巡警、劝业道驻。

初沿明制,领州五,县二十。

雍正中,平定、忻、代、保德直隶,割十县分入之;寻兴还隶。

乾隆二十八年,省清源入徐沟。

距京师千二百里为省治。

广六百里,袤七百里。

北极高三十七度五十四分。

京师偏西三度五十六分。

领州一,县十。

阳曲冲,繁,难。

倚。

东北:阪泉山。

西北:崛唅。

北:梁鸿。

西南:汾水自交城入,迳冽石口,左合埽谷水,折东南,左合洛阴及石桥、真谷水。

水经注“迳盂县、狼孟故城南”者。

至城西北,左合石河、南社河,又南入太原。

天门关、石岭关二巡司驻。

王封镇,同知驻。

埽峪村、杨兴寨。

城晋、陵井驿。

太原冲,繁。

府西南四十里。

西南:尖山。

西北:蒙山,其南风峪、悬甕,晋水出焉。

东北:驼山。

汾水自阳曲入,左纳涧河,迳城东,至南张村与合,又西南入徐沟。

东:洞涡水自徐沟来,西南流,迳县南,仍入徐沟界。

榆次冲,繁,难。

府东南六十里。

北:罕山。

东南:麓台。

东北:小五台。

洞涡水自寿阳入,左纳金水河,古涂水,即水经注蒲水,合八赋岭、鹰山水今所谓大小涂,即水经注蒲谷水注之。

右合原过水四派,唐贞观中,令孙淇引以溉田,迳城南,西南入徐沟。

其涧水入蒜谷,又西入太原。

源涡、什帖二镇。

鸣谦、王胡二驿。

太谷繁。

府东南百二十里。

南:凤皇山。

北:壁谷。

东南:凤巢;大塔,大涂水出焉,西北流入榆次。

西:乌马河自榆社入,右合奄谷水,左咸阳谷水,迳城北入祁。

象谷水即古蒋谷水,入徐沟。

有马岭关、杏林寨。

主簿驻范村镇。

祁冲,繁。

府西南百四十里。

东南:竭方、帻山。

侯甲水自武乡入,迳龙舟峪,为龙舟水。

又盘陀水,西北为昌源渠,迳城北入平遥。

东北:乌马河自太谷入,又西入徐沟。

子洪、盘陀、团柏、贾令四镇。

安寨、盘陀二驿。

徐沟冲,繁,难。

府南八十里。

乾隆二十八年省清源为乡入。

训导及巡司驻。

西:壶屏山。

其北,白石、中隐。

汾水自太原入,迳孔村至西堡。

东北:洞涡水自榆次入,错太原,复入县西,左纳乌马及象河入焉。

介绍太原历史太原,古称晋阳,是中国山西省的省会,也是山西省最大的城市。

作为山西的政治、经济、文化中心,太原有着悠久的历史和丰富的文化遗产。

本文将从太原的起源、历史沿革、文化传承等方面,详细介绍太原的历史。

一、太原的起源与发展太原的历史可以追溯到公元前2600年的夏朝,当时的太原地区属于夏王朝的疆域范围。

随着历史的演变,太原陆续成为了商朝、周朝、战国时期的重要政治中心。

公元前386年,晋国的晋文公将太原定为国都,自此太原开始了长达800年的晋阳时期。

在晋阳时期,太原逐渐成为了政治、经济和文化的中心。

太原城规模逐渐扩大,城墙建设得更加坚固,城内出现了许多宫殿、庙宇和商业贸易区。

太原的地理位置优越,交通便利,成为了东西南北的交通枢纽,促进了太原的繁荣和发展。

二、太原的历史沿革在太原的历史长河中,最有名的就是北魏时期。

公元386年,北魏的祖先拓跋珪迁都太原,开始了太原的北魏时期。

太原成为了北方政治、经济和文化中心,城市规模进一步扩大,并建设了一批宏伟的建筑物,如永固、太庙等。

北魏时期的太原,不仅是政治中心,也是文化艺术的繁荣时期。

随着历史的推移,太原在唐朝、宋朝、金朝、元朝等时期都有过较长时间的繁荣,城市规模不断扩大,建筑和人口也逐渐增加。

尤其是在元朝时期,太原成为了元朝官方设立的行都,政治、军事、经济和文化都有了长足的发展。

三、太原的文化传承太原的历史文化底蕴丰富,有着许多独特的文化传统和艺术形式。

其中,太原的建筑艺术是最具代表性的一种。

太原的建筑风格兼具北方的雄伟和南方的精致,以木结构和青砖为主要材料,形成了独特的太原建筑风格。

例如,太原的古城墙和古建筑群体就是太原建筑艺术的杰出代表。

除了建筑艺术,太原还有丰富多样的传统文化。

太原的曲艺、民间音乐、民俗习惯等都具有浓厚的地方特色。

太原人民热爱歌舞和戏曲,喜欢在节日和喜庆场合举办各种文艺演出,传承和弘扬着太原的传统文化。

四、太原的现代发展随着现代化进程的推进,太原的城市建设和经济发展取得了巨大的成就。

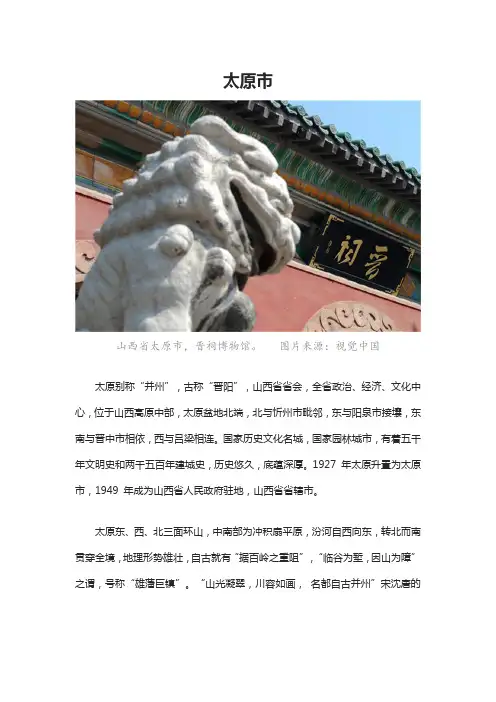

太原市山西省太原市,晋祠博物馆。

图片来源:视觉中国太原别称“并州”,古称“晋阳”,山西省省会,全省政治、经济、文化中心,位于山西高原中部,太原盆地北端,北与忻州市毗邻,东与阳泉市接壤,东南与晋中市相依,西与吕梁相连。

国家历史文化名城,国家园林城市,有着五千年文明史和两千五百年建城史,历史悠久,底蕴深厚。

1927 年太原升置为太原市,1949 年成为山西省人民政府驻地,山西省省辖市。

太原东、西、北三面环山,中南部为冲积扇平原,汾河自西向东,转北而南贯穿全境,地理形势雄壮,自古就有“据百岭之重阻”,“临谷为堑,因山为障”之谓,号称“雄藩巨镇”。

“山光凝翠,川容如画,名都自古并州”宋沈唐的这首《望海潮·上太原知府王君贶书》形象地描绘了风光形胜、文化底蕴深厚的名都——太原。

太原,俯瞰在建的太原古县城1991年,太原市被山西省人民政府公布为省级历史文化名城,历届市委、市政府都非常重视名城的保护、建设和管理工作,以此作为推动经济、社会、文化发展的重要举措。

太原在历史一直是中国古代农耕文明与草原文明的过渡地带,是历史上春秋战国、魏晋南北朝、五代十国三次大的割据时期北方各民族争雄称霸的基地。

晋阳城曾作为九个朝代的都城,其中七个由少数民族创建,集中表现出多民族文化与政权交替的特点;以晋阳城为中心的晋阳地区发生了众多如“魏绛和戎”、“大卤之战”等推动民族融合进程的历史事件;太原出土的新石器和夏商周时期的文化遗存反映南北地方文化融合特点;挖掘的秦汉时期墓葬形制和出土的陪葬器物反映游牧民族与汉民族在经济文化上的交融;北齐时期的墓葬——徐显秀墓葬和娄睿墓保留的大型墓葬壁画、唐代墓葬出土的陪葬器物等都充分反映西域文化与中原文化的融合特点。

太原北踞雄关,南跻中原,是护卫中原的北方战略要地。

晋阳古城遗址的城池格局反映唐代边城和都城的双重特征;明太原府城作为区域重镇,府城外围的军事防御格局与明长城沿线军事防御体系密切相关,是长城防御的重要组成部分,保留有守护太原府城的石岭关、城晋驿、三畛村、青龙堡等。

2017.011651950年代太原城市的规划历史及布局演变文 / 李岚摘要:太原是在解放初国家重点建设的工业城市,其规划特点与建设模式在当时具有一定的代表性。

结合太原市解放初十年的城市规划实践,对比建国前的基础建设状况,分三个建设分期总结太原城市布局之演变及城市建设之改进。

通过对太原市规划历史的总结及分析,有助于我们从实践的角度在自然、人文、经济、社会、环境等方面建立对城市历史文化价值的基本认识。

关键词:太原;解放初;城市规划;城市布局中图分类号:TU984;K271 文献标识码:A 文章编号:1005-9652(2017)01-0165-03太原于1949年4月解放,解放初期的太原,由于战争的缘故,碉堡矗立,沟壕纵横,灰渣堆砌,城市照明与供水已近瘫痪,大批房屋、河道坝堰也遭到严重破坏,这给整个城市建设带来了严峻的挑战。

“城市基础设施十分薄弱,是一个衰微破败的小城市。

当时,全市辖区面积只有399平方公里,建成区面积仅30平方公里,全市总人口27.1万人,城市人口21.5万人,城市人口聚居在城关十余平方公里范围内,历代修建的各种房屋建筑面积约300万平方米。

”[1]3071949年5月,人民政府拨款165600元投入城市建设(占当时市属基本建设费用总额的95.4%),通过拆除危险栋宇、恢复民众基本生活等市政建设措施,以重整市容、恢复生产、清除战迹,初步在太原城内形成新的生机。

一、数个规划草案奠定城市建设基础(一)建国初至1952年,形成太原城市规划的雏形由张桂山总工程师带领制定了初步计划:“1.太原旧城区内的柳巷、钟楼街等地区定为商业区;2.河西太原工学院(现在太原工业学院)及坞城新建学校为教育区;3.北郊太钢和河西万柏林工厂占地为工业区;4.其它居民的居住街巷定为住宅区;5.海子边文瀛湖、迎泽公园为娱乐区等几条”[2]316。

此五条规定上报华北行政委员会。

(二)人民政府于1949年6月19日制定了改造旧城区的第一个计划太原市城关各街道建筑线界暂行规划,恢复时期,新建和改建的五一路、柳巷、南肖墙等街道,大体上都是按照这个规划执行的。

太原历史概述范文太原位于中国山西省中部,是山西省的省会城市,也是全国重要的工业和交通枢纽。

太原有着悠久的历史,可以追溯到公元前3000年左右的新石器时代。

下面将以1200字以上的篇幅介绍太原的历史概述。

太原历史悠久,最早的文明遗址可追溯到公元前3000年左右的新石器时代晚期。

这些遗址表明,在那个时期,太原地区曾存在着一种原始部落社会。

公元前200年左右,太原地区成为战国时期的晋国的重要城市,并在此后的很长一段时间里成为晋国的政治和军事中心。

公元前221年,秦朝统一中国,太原成为了统一王朝的重要城市之一汉朝时期,太原仍然是一个重要的政治、经济和文化中心。

公元前58年,汉宣帝时期,太原行守州治,开始有了“太原”的称呼。

在隋朝和唐朝时期,太原的地位得到了进一步加强。

唐朝是中国历史上最辉煌的一个时期,太原在唐朝时期成为晋阳府的所在地,发展成为一个重要的经济和文化中心。

宋朝时期,太原成为了以商业和手工业为主导的城市。

太原的布商和铁工业非常发达,成为中国著名的经济中心之一、在金朝和元朝时期,太原成为一个军事要塞,用以对抗北方游牧民族的入侵。

明朝时期,太原成为中原地区的一个重要城市,并发展成为中原地区的军事要塞。

清朝时期,太原进一步扩大了政治、经济和文化的影响力。

太原成为山西省的省会城市,并在清朝时期建立了许多重要的政府机构和学府。

清朝时期太原的商业繁荣,人口不断增长。

同时,太原也成为了中国煤炭工业的中心之一,许多煤矿被开采并外运到其他地区。

20世纪初,太原成为中国近代工业的重要基地。

在这个时期,太原的煤矿产业得到了进一步发展,许多工厂和铁路线路被建设出来。

太原也成为了中国共产党的一个重要活动中心。

到了21世纪,太原经历了快速的城市化和现代化进程。

太原的经济继续保持稳定增长,成为全国最重要的能源城市之一、太原的城市规划和基础设施得到了进一步改善,吸引了更多的投资和人才。

总结起来,太原是一个有着悠久历史的城市,有着丰富的文化遗产和重要的政治、经济和军事地位。

山西太原历史简介太原古称晋阳。

在祖国悠久的历史长廊中,像一颗璀璨的明珠,闪烁着熠熠的光辉。

许多地下出土文物表明,早在旧石器和新石器时代,我们的祖先就在太原这块土地上生育繁衍,并且创造了灿烂的文化。

大约在公元前497年前古晋阳城问世,历经春秋、战国、秦、两汉、三国、两晋、南北朝、隋、唐、五代等十数个朝代,太原一直是中国北方的一个军事重镇。

从公元979年赵宋毁太原,新兴的太原又先后在宋、金、元、明、清等数朝中崛起,不仅是军事重镇,而且发展成为著名的文化古城和商业都会。

在太原历史上有许多值得记载的传说和大事:从“台骀降龙”变龙山,夏禹治水改龙头山为系舟山的神话传说;从公元前11世纪周成王封其弟叔虞于唐,其子燮父改唐为晋,到公元前497年赵简子的家臣董安予创建晋阳城;从公元前453年赵、韩、魏瓜分了晋国领地,“三分其晋”,定晋阳成为赵国都城,到公元前180年刘恒在晋阳“龙潜”16年后即位汉文帝;从公元304年东晋并州刺史刘琨为抵御匈奴入侵9年喋血保卫晋阳,到550年北魏高欢、高洋父子定晋阳为“霸府”、“别都”;从公元617年李渊、李世民父子起兴晋阳夺取天下,称晋阳为“龙兴”之地,把晋阳定为“北都”、“北京”,到公元923年——960年李存勖、石敬搪、刘知远和刘崇兄弟凭借晋阳争夺天下,走马称帝建立后唐、后晋、后汉、北汉,称晋阳为“龙城”;从公元960年赵匡胤黄袍加身,建立宋朝,到赵氏兄弟经“三下河东”,于公元979年攻下晋阳,为“钉”、破“龙脉”,火烧水灌,彻底摧毁晋阳;从公元982年赵宋派潘美在唐明镇重建太原城,到金元狼烟,从明清扩建太原,商业兴起,到又遭天灾人祸,日渐萧条。

太原,可谓几度兴衰,历经沧桑。

本文将就太原历史上几次大的兴衰,作简要的阐述。

但究竟应从哪些方面作为衡量兴衰的标准呢?笔者未作专门研究,加上太原历史史料记载存留不全,区划建制变异较大,不好详细的比较,只能分段作一些一般说明。

一、第一个兴衰期大体为公元497年至公元396年;创晋阳赵国建都,经秦汉发达兴旺;遭五胡战祸摧残。

城市变迁史之太原太原是山西省省会,位于省境中央,太原盆地北端,于华北地区黄河流域中部,西、北、东三面环山,中、南部为河谷平原,濒临汾河。

整个城市坐北朝南,背山面水。

海拔约800米,区域轮廓呈蝙蝠形,东西横距约144公里,南北纵约107公里,总面积6956平方公里。

太原是一座具有2500多年悠久历史的中华古城,2003年迎来了她建城2500周年庆典(公元前497年—公元2003年)。

唐代大诗人李白曾经盛赞太原“天王三京,北都其一”“雄藩巨镇,非贤莫居”。

太原简称并,别称并州,古称晋阳。

下面将以时间顺序讲述太原在历史上的变迁轨迹。

一、远古——北唐古国的诞生:早在十万年之前,太原境内已有人类生息繁衍的遗迹。

之后约4500年前,唐尧(尧,姓伊祁,也作伊耆,名放勋,初封于陶,又徙于唐,故号陶唐氏,唐尧是其帝名)西迁太原,创建唐城(今太原西南古城营村)。

“初都”于此,太原由此产生了“唐”、“北唐”的古名。

殷商时,太原为古国北唐。

二、春秋战国——晋阳古城的问世:公元前497年,晋国正卿赵鞅(赵简子)令家丞董安于在依山临水地势险要的汾河谷地、晋水北侧(今太原古城营一带)修建城池,取名晋阳。

春秋末期(公元前453年),韩、赵、魏三家分晋,自此,晋阳古城于汾河晋水畔问世,显赫于世。

战国初期,赵国以晋阳为国都,经济、军事力量迅速发展,跻身战国“七雄”之列。

图1 战国时晋阳为赵国国都三、秦汉——始称“太原”:公元前248年,秦将蒙骜攻打赵国,占领晋阳一带共三十七城,秦王朝统一六国后,分天下为三十六郡,在晋阳首置太原郡。

晋阳城始称“太原”。

此时北方匈奴族渐强,晋阳成为北部边防重镇,战略位置尤显重要。

公元前106年,大汉王朝统治时期,汉武帝刘彻在晋阳置并州刺史部治所,统领太原、上党等六郡。

太原始称并州。

这也是太原别称——“并州”的由来。

当时晋阳为全国十三州部治所之一。

图2 秦三十六郡四、两晋南北朝——兵家必争之地:公元307年,西晋并州刺史刘琨首次扩筑晋阳城,扩建后的晋阳城墙高13米,周长14公里。

山西太原的历史文化故事太原,山西省的省会,是一个历史悠久的城市,蕴藏着丰富的历史文化故事。

在过去的几千年中,太原见证了许多重要事件,塑造了这座城市独特的文化和魅力。

太原作为中国古代文明的摇篮之一,拥有丰富的历史遗迹和文化背景。

据考古学研究,太原的历史可以追溯到公元前3000多年前的新石器时代。

太原曾是晋国和北魏朝代的重要都城,这些朝代在政治、文化上对太原产生了深远的影响。

太原的历史文化故事之一是关于洪洞县的红崖洞。

红崖洞地处洪洞县城东北40公里的洪洞县灵泉镇,这个古老而神奇的地方是中国封建家族文化的代表之一。

红崖洞因其雄伟的规模和令人叹为观止的建筑风格而被誉为“北方故宫”。

这个宏伟的建筑群坐落在山间的巨大红色崖壁上,给人们带来不可思议的视觉震撼。

红崖洞内保存着丰富的历史文化遗产,让人们深入了解中国封建家族文化的精髓。

除了红崖洞,太原还有其他许多重要的历史遗迹和文化景点。

例如,太原古城墙是中国现存最长的古城墙之一,它见证了太原城市的兴衰和变迁。

古城墙保留了大量的历史痕迹,提供给游客近距离观赏和探索的机会。

另一个太原的历史文化故事是关于晋祠的。

晋祠位于太原市南郊的山坡上,是为纪念山西晋国文化和晋文化而建立的纪念性建筑群。

晋祠被认为是中国古代木构建筑的杰出代表之一,也是世界文化遗产。

在晋祠内,游客可以欣赏到许多珍贵的文物和艺术品,了解晋国的历史和文化。

总的来说,太原作为山西省的省会,是一个拥有丰富历史文化故事的城市。

从红崖洞到太原古城墙再到晋祠,这座城市的历史和文化遗产为我们展示了中国古代文明的辉煌。

游客可以通过参观这些景点,了解太原的历史背景和文化传承,感受这座城市的独特魅力。

历史沿革。

太原是一个具有2500多年历史的古城,始建于公元前497年的春秋时代,称为晋阳邑,战国初期为赵国都城。

秦代,设太原郡,为全国36个郡之一。

西汉时称并州,为全国13个州之一,也是太原又称并州的渊源。

南北朝以前的前赵、后燕、前燕、前秦及北齐,都以太原为国都。

隋朝时,晋阳在全国是仅次于长安、洛阳的第三大城市。

唐王朝发祥于晋阳,封晋阳为北都,与京都长安、东都洛阳并称“三都”。

五代时期,后唐、后晋、后汉、北汉亦以太原为国都。

公元979年,宋太宗赵光义火烧水淹晋阳城,使古晋阳成为废墟,现在的太原城是公元982年在原唐明镇的基础上修建起来的。

宋、金、元、明、清,太原一直是我国北方的一座军事重镇,素有“中原北门”之称,特别是明、清时期,“晋商”雄起,太原发展成为我国北方重要的商业、手工业城市。

1927年太原改为市。

太原历史上产生过狄仁杰等政治家和白居易、王之焕、王昌龄、罗贯中等伟大的诗人和文学家。

太原是一座富有光荣革命传统的城市。

辛亥革命时期,太原是第一批响应武昌起义的城市之一;1924年,在山西共产主义先驱高君宇领导下,中国共产党太原支部诞生;1936年,太原成立了由中国共产党直接领导的抗日民族统一战线组织牺牲救国同盟会;1949年4月24日太原解放。

老一辈革命家周恩来、刘少奇、彭真、徐向前、薄一波等都曾在这里战斗生活过。

太原古城的历史沿革及其文化价值太原古城是中国山西省的省会城市太原市的核心区域,由太原市历史文化名城保护规划范围所包括。

太原古城有着悠久的历史,是中国著名的古老文化古城之一。

本文将介绍太原古城的历史沿革以及其文化价值。

一.历史沿革太原古城有着几千年的历史,早在距今4000年前的新石器时代,太原就已经成为了晋国的发源地。

在三千年的时间里,从早期部落联盟到晋国的崛起,再到晋朝的建立,太原始终处于政治、经济中心的位置,是晋国的灵魂所在地。

太原古城的发展,始于晋朝。

在晋文公时期,入口处的箭楼和城墙已经完全建成。

到了晋武帝时期,太原建城经历了大规模建设和重新规划,此时,太原城的形制就基本上定型了。

在历史上的进程中,太原古城曾经被燕、胡、鲜卑、匈奴和蒙古等不同的民族所统治和占领,但是,在正式纳入中国版图后,可以说,太原古城就一直是中国文化的纽带。

二.文化价值太原古城作为中国文化的重要组成部分,其文化价值几乎是无法估量的。

在太原古城之所以独特,其文化基础起了非常重要的作用,而这种文化基础在太原的历史上得到了极长远的发展。

1.城市布局太原古城的城市布局高度规范化,其中中轴线结构是整个城市规划的重要组成部分。

从城市规划的设计中,可以看出太原城的政治、宗教和文化特点,同时也反映出太原城市的社会背景和人文环境,是中国古代城市规划的研究重点之一。

2.历史建筑太原古城拥有丰富的历史建筑,其中最为著名的就是木塔和五福文化。

太原古城的木塔具有早期的防御性质,但它们同样也是信仰和艺术的标志。

五福文化,是以太原市五福寺为中心的文化,其在中国的历史上拥有非常显著的地位,被誉为“五福东山第一庙”。

3.文学艺术太原古城的文化价值显现在文学艺术领域更为显著。

在宋代的太原城中,诗人李清照创作了许多著名的诗篇,这些诗篇对中国文学界的发展有着重要的启示。

太原是古文化之邦,有着丰富的文化积淀和底蕴,这为太原的文化艺术和研究提供了更加广阔的发展空间。

太原历史文化概况称谓由来太原有很多别称,人们最乐道的是“晋阳”和“并州”。

晋阳,《水经?晋水注》谓“城在晋水之阳,故曰晋阳矣”。

其沿革前已述其详,由肇建始,至隋唐达于鼎盛,持续发展15个世纪,直至宋初被人为堕城前,曾长期为太原郡、太原府治,以至被兼称“太原”。

它即是与原晋阳太原府仅一河之隔的唐明镇新建太原的前身,人们以晋阳为太原的雅称,是很自然的。

今太原地区的晋阳堡、晋阳湖、晋阳饭店等,皆取义于古晋阳城。

并州、并:《周礼?职方氏》说大禹治平洪水,分天下为九州,并州其一,地当今河北中部及山西中北部。

《晋书?地理志》谓“而云并者,盖以其在两谷之间也”。

汉魏迄唐宋沿古制长期置并州;历代辖地参差而渐次紧缩至汾河中游,治晋阳太原府。

待到并州的建制早已撤销,依然被习惯地呼作“并州”。

明江南诗人浦源《并州寒食》:“梦人故国千里远,觉来寒食在并州。

”唯其如此,至今并州被用作太原的别称,而又以太原简称“并”。

新闻报道常有“……抵并”、“……莅并”,意谓他们抵达太原。

今太原的“并州路”、“并州剧院”。

“并州饭店”等,亦盖出诸此。

“太原”成为建制名,而且指现今太原市一带,是战国后叶的事。

《史记?秦本纪?白起传》记载了秦昭王四十八年(前259年)“司马梗北定太原”,到秦庄襄王三年(前247年)“初置太原郡”,治晋阳(今晋源镇东北古城营一带)。

因为晋阳是太原郡郡城和后来太原府府城,从此晋阳也就兼称太原了,如此称谓直至隋唐五代不改。

太原盆地尽管比不上汾河下游的晋南平坦辽阔,却在多山的山西相对地仍不失“大平原”之誉。

这里特别值得提到者,应是唐北京太原府。

当时晋阳是唐朝的北方重镇,成为仅次于长安和洛阳的全国第三大都会,其形制达于鼎盛。

据《永乐大典》卷5204《太原志》引《晋阳记》说,“城周四十里,东西十二里,南北八里二百三十二步”。

那时候,太原由横跨汾河以西城为复体的西、东、中三座城池组成,仅城门就有24座。

西城又呼都城,城中尤有晋阳宫城(一称新城)、仓城、大明城三座内城,城外西北隅则有汛期防洪、平时防卫的罗城。