第一讲 饮食与文化

- 格式:doc

- 大小:57.50 KB

- 文档页数:7

传统饮食与中国传统文化的饮食文化中国是一个拥有丰富历史文化遗产的国家,而中国传统文化的饮食文化作为其中的一部分,承载了丰富而独特的内涵。

传统饮食与中国传统文化之间存在着深厚的联系,不仅反映出中国人民对食物的独特追求与品味,更传承着中国千年的发展和演变。

本文将探讨传统饮食与中国传统文化的饮食文化之间的关系,并分析其在今天的意义与价值。

一、传统饮食的特点及意义传统饮食是指在历史长河中形成并传承下来的饮食习惯和饮食文化,具有独特的特点和意义。

1.1 营养均衡与养生传统饮食注重天人合一的理念,强调饮食的平衡和养生。

充分利用各种食材,粮食、蔬菜、水果等搭配合理,以确保营养的全面摄入。

例如“五谷杂粮”,即以稻、谷、豆、麦、菜的搭配为主,从而达到营养均衡的目的,这是中国传统饮食的一大特点。

1.2 敬重食物与节俭意识传统饮食注重敬重食物、节俭意识的培养。

中国人民常常通过各种仪式和礼节来表达对食物的敬重,如祭拜先人时,会将美食摆放在祭坛上,以示对祖先的尊重与感恩。

同时,中国传统饮食也强调节俭,尽量不浪费食物,倡导节俭的生活方式。

这种节俭的意识不仅减少了食物的浪费,也更加符合可持续发展的理念。

1.3 社交与交流传统饮食是中国人社交和交流的重要媒介,也是传统文化的重要组成部分。

中国人民习惯以饭局、宴会等形式来招待客人、庆祝节日,通过共同进餐的方式来增进亲情、友情和社会关系,这是传统饮食的一种特殊方式。

另外,在中国,餐桌礼仪也非常重要,人们会通过掌握正确的餐桌礼仪来展现个人素养和修养。

以上就是传统饮食的特点及意义,传承了丰富的历史文化,并对今天的生活产生着重要的影响。

二、中国传统文化的饮食文化中国传统文化的饮食文化是指由中国古代文化演变而来的饮食习惯、食物选择与制作方法等,包含了丰富多样的内容。

2.1 以谷物为主,追求天人合一中国传统文化的饮食文化以谷物为主,如大米、小米、玉米等,这反映了中国人民对谷物的重视与珍惜。

中国人民认为谷物是维持生命运转的基础,将其与天人合一的思想融入到了饮食文化中,强调谷物的重要性和独特价值。

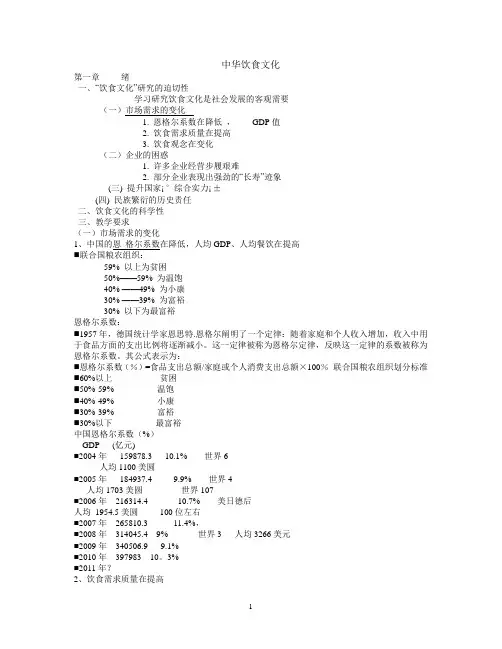

中华饮食文化第一章绪一、“饮食文化”研究的迫切性学习研究饮食文化是社会发展的客观需要(一)市场需求的变化1. 恩格尔系数在降低,GDP值2. 饮食需求质量在提高3. 饮食观念在变化(二)企业的困惑1. 许多企业经营步履艰难2. 部分企业表现出强劲的“长寿”迹象(三) 提升国家¡°综合实力¡±(四) 民族繁衍的历史责任二、饮食文化的科学性三、教学要求(一)市场需求的变化1、中国的恩格尔系数在降低,人均GDP、人均餐饮在提高⏹联合国粮农组织:59% 以上为贫困50%——59% 为温饱40% ——49% 为小康30% ——39% 为富裕30% 以下为最富裕恩格尔系数:⏹1957年,德国统计学家恩思特.恩格尔阐明了一个定律:随着家庭和个人收入增加,收入中用于食品方面的支出比例将逐渐减小。

这一定律被称为恩格尔定律,反映这一定律的系数被称为恩格尔系数。

其公式表示为:⏹恩格尔系数(%)=食品支出总额/家庭或个人消费支出总额×100%联合国粮农组织划分标准⏹60%以上贫困⏹50%-59% 温饱⏹40%-49% 小康⏹30%-39% 富裕⏹30%以下最富裕中国恩格尔系数(%)GDP (亿元)⏹2004年159878.3 10.1% 世界6人均1100美圆⏹2005年184937.4 9.9% 世界4人均1703美圆世界107⏹2006年216314.4 10.7% 美日德后人均1954.5美圆100位左右⏹2007年265810.3 11.4%,⏹2008年314045.4 9% 世界3 人均3266美元⏹2009年340506.9 9.1%⏹2010年397983 10。

3%⏹2011年?2、饮食需求质量在提高居家餐饮社会化(中美饮食业状况比较)厨房生产社会化对饮食原料、生产环境、消费环境要求更加严格3、饮食观念在变化果腹需要→养生需要→社会交往↓↓↓维持生命保健长寿体验文化、价值美国餐饮业协会公布的报告:2007年美国餐饮业将连续第16年增长,总规模可望达到5370亿美元,比2006年增长5%。

1第一章饮食文化绪论中国饮食文化自古以来便是中华民族的瑰宝,承载着丰富的历史、文化和传统。

在中国的千年文明历史中,饮食文化一直是人们生活中不可或缺的重要组成部分。

本章将从饮食文化的起源、演变和特点等方面进行探讨,全面介绍中国饮食文化的魅力所在。

一、起源与演变中国的饮食文化可以追溯到远古时代。

在古代,食物不仅是人们维持生存所必需的物质,更是人们交流感情、传递文化的重要媒介。

通过食物的变化,可以看出一个地区的气候、人文环境和历史沿革。

中国饮食文化的演变是一个历史长河,吸收了多民族、多文化的精华,形成了博大精深的中华饮食文化。

中国的饮食文化博大精深,不仅体现在烹饪技艺上,更体现在饮食习惯、饮食禁忌、餐桌礼仪等方面。

中国人讲究“食不厌精,脍不厌细”,明清时期的“清淡”烹调方式影响至今,更是现代快餐文化融入新元素的重要依据。

二、特点与传统中国的饮食文化具有许多独特的特点和传统。

首先,中国饮食文化重视“以食为天”,认为食物对人体健康至关重要,所以注重荤素搭配、五味俱全。

其次,中国饮食文化强调饮食与季节气候的关系,讲究“因时而食”,合理安排饮食以顺应自然规律。

另外,中国饮食文化推崇礼仪文化,讲究吃饭的仪式感和礼貌,对餐桌礼仪有着严格要求。

三、当代影响随着现代社会的发展,中国的饮食文化也在不断演变。

快餐文化、外卖文化的兴起改变了人们的就餐方式,但传统饮食文化仍深植中国人心。

同时,中国的饮食文化也在全球范围内产生了影响,中国菜成为了世界美食之一。

总结来说,中国饮食文化作为中华民族传统文化中的一部分,不仅体现了中国人对生活的独特理解,更承载着丰富的历史底蕴和文化内涵。

它不仅是一种生活习惯,更是一种精神追求,值得我们倍加珍惜和传承。

愿中国饮食文化在新时代焕发出更加绚丽的光彩,为中华传统文化的繁荣发展作出更大的贡献。

《饮食与文化》教学大纲一、基本信息二、教学目标及任务本课程从哲学、美学、民俗学、心理学、消费学、社会学、政治学、宗教学等多学科交叉的角度,在中国社会历史发展的大背景下,和学生一起了解了饮食文化发展的总体历程,较全面地介绍了中国的饮食风味特色和民俗风情;着重探讨了食文化、酒文化和茶文化的历史渊源、特点,对相关知识作了较全面地介绍。

使学生在学习此课程后,能对中国饮食文化有比较系统和深入的了解,感受到中国饮食文化的“博大精深”,带领学生进入中国饮食文化宝库之门,并起到怡神冶性、陶冶情操的目的。

三、学时分配教学课时分配四、教学内容及教学要求第1章饮食文化绪论(1-4周)本章教学目的:本章是饮食与文化的导言,它概述饮食与文化的一些基本概念和基本问题,如食材的抉择、获取与烹饪,食物的文化与美学内涵,食器与食法等。

通过本章学习,要求学生对饮食与文化的概况有所了解,为以后各章的学习奠定基础。

本章主要内容:灿烂的饮食文化是我国文化自信的重要内涵;食材的抉择;食材的获取与烹饪;食物的文化与美学内涵;食器与食法。

本章重点、难点:食材的加工法演变;食物的文化与美学内涵。

本章参考文献:《饮食文化》,林胜华,化学工业出版社,2010年5月1日第1版。

《中国饮食文化》,吴澎,化学工业出版社,2014年1月1日第2版。

《中外饮食文化》,何宏,北京大学出版社,2016年9月1日。

《华夏饮食文化》,王学泰,商务印书馆,2013年2月1日第1版。

《中国饮食文化史》,赵荣光,上海人民出版社,2014年5月1日第2版。

本章思考题:1、“饮食文化”的基本概念是什么?2、为什么说饮食文化是中国文化自信的重要内涵?3、世界主要宗教饮食禁忌有哪些?4、请简述中国烹饪技法——炒的分类和特征。

导语:中国饮食文化——文化自信的重要内涵第一节食材的抉择主要内容简介:1、资源物产影响食材抉择2、民族偏好影响食材抉择3、饮食禁忌影响食材抉择4、节庆时令影响食材抉择第二节食材的获取与烹饪主要内容简介:1、如何获取食物2、如何烹饪食物第三节食物的文化与美学内涵主要内容简介:1、主食神圣化现象2、食物命名法则3、盛食与摆盘第四节食器与食法主要内容简介:1、食器与文化圈层2、进食法则与习俗第二章中国饮食风味源流与发展(第5周)本章教学目的:让学生了解中国餐饮风味的历史源流,理解中国餐饮风味的发展趋势,识记主要风味菜系的名称和特点。

健康饮食与饮食文化演讲稿

尊敬的各位领导、各位来宾,大家好!

今天,我很荣幸能够在这里和大家分享关于健康饮食与饮食文

化的主题。

健康饮食是我们生活中非常重要的一部分,它不仅关乎

我们的身体健康,更关乎我们的生活品质和文化传承。

首先,让我们来谈谈健康饮食。

健康饮食是指通过合理搭配食物,摄入足够的营养物质,保持身体健康的饮食方式。

在现代社会,随着生活节奏的加快和工作压力的增大,很多人的饮食习惯变得不

健康,过度依赖高热量、高油脂的快餐食品,导致肥胖、心血管疾

病等健康问题的增加。

因此,我们应该重视健康饮食,多吃蔬菜水果,适量摄入蛋白质和碳水化合物,少吃油腻和高热量食物,保持

身体的健康和活力。

其次,让我们来谈谈饮食文化。

饮食文化是一个国家或地区在

长期的历史发展中形成的食品制作、烹饪技艺、饮食习俗等综合体。

每个地方都有其独特的饮食文化,它反映了当地的地理环境、气候

特点、历史传统和民族风情。

饮食文化不仅是一种味觉的享受,更

是一种精神的寄托,它承载着人们对家乡的思念,对生活的热爱,

对传统的尊重。

因此,我们应该传承和弘扬饮食文化,学习和体验

不同地域的美食,让美食成为连接人与人、连接过去与现在的纽带。

最后,让我们共同呼吁,关注健康饮食,传承饮食文化。

在日

常生活中,我们可以从自身做起,培养健康的饮食习惯,保持身体

的健康;同时,我们也可以多了解各地的饮食文化,尝试不同的美食,增进对世界的了解和尊重。

相信通过我们每个人的努力,健康

饮食与饮食文化一定会在未来得到更好的传承和发展。

谢谢大家!。

课题: 专题一中国饮食文化的发展及其世界地位漫谈课时: 第一课时目标: 1.中国饮食在世界上的重要地位2.中国饮食文化特点及其渊源3.中国传统食品-----饺子的起源与家常制作方法重点: 中国饮食特点及其文化渊源难点: 中国文化特征的产生及其对饮食文化的影响教法: 师生互动法、对比法、整合法、材料法交互使用。

过程:一.导入:毛泽东同志曾对他身边的工作人员说:“我看中国有两样东西对世界是有贡献的,一个是中医中药,一个是中国饭菜。

饮食也是文化。

”说起中国对世界的贡献,为什么不说“四大发明”而说“中医中药”和“中国饭菜”?大约是“四大发明”举世所共知,并被广泛运用了,而“医药”与“饭菜”却还是“养在深闺人未识”呢。

古人云:民以食为天;俗话也说:开门七件事,柴米油盐酱醋茶。

由此可见,饮食确实是中国人生活中的重要内容。

饮食本是人们生存的基本需求,它又与纯粹精神领域的文化有什么样的关系呢?中国的饭菜是否是人所共知、人所共享?今天我们就在一起谈谈中华饮食在世界上的地位,中国饮食自身的特点及其文化渊源。

二.中国饮食在世界上的地位中国的饮食,在世界上是享有盛誉的,华侨和华裔外籍人在海外谋生,经营最为普遍的产业就是餐饮业.有华人处就有中国餐馆,中国的饮食可以说是“食”被天下.这一现象早在本世纪初时,就被革命的先行者孙中山先生敏锐地观察到了。

孙中山先生在其《建国方略》一书中说:“我中国近代文明进化,事事皆落人之后,惟饮食一道之进步,至今尚为各国所不及。

”孙中山先生的这一论述十分正确,而事实上确如孙中山先生所言,中华文明到了近代,被西方文明冲击得七零八落,有识之士莫不诊脉问疾。

然而中国餐馆则大异其趣,居然能够登陆欧美,遍布全球,所向披靡,至今世界上几乎每一个角落都有中餐馆。

这种强烈的反差引起了学术界的关注,但是并没有一个较有说服力的解释。

我认为,中国餐馆能够遍布世界各地不是一个孤立和偶然的现象,其中的原因与中国饮食文化有着千丝万缕的关联。

因而探讨一下中国饮食文化的某些特征,将有利于我们对于这一现象的解释。

三中国饮食文化产生的渊源一谈到中国饮食文化,许多人会对中国食谱以及中国菜的色、香、味、形赞不绝口。

没有比较就没有鉴别,这自然是相对于西餐的体会与感受,但是如果要从比较的角度来探讨饮食文化,可以操作的办法是把握住中国饮食文化的精髓。

比较可行的办法是在讨论中国饮食文化时,从饮食生活方式的角度来着手。

而实际上,中国饮食文化,实际上也是指中国人的饮食生活方式。

而要谈中国饮食文化就必须涉及到中国文化,两者的关联是极其密切的。

因而我们有必要先对中国文化的某些特征作一阐述。

中国文化是一个什么样的文化呢?这必须了解一下早期中国文化的地理环境,因为越是在早期,文化受环境的制约越大。

中国位于亚洲大陆的东南部,西北面是茫茫的沙漠、草原和戈壁,东南则是茫茫的大海。

中国文化的主要温床黄河流域的土地虽然较肥沃,但是其它环境较恶劣,多风少雨,生存的条件很不好。

文明产生以后,当时的文化就以比较强烈的现实主义的思潮表现出来,伦理道德的色彩十分浓厚。

因为这个社会需要谦让需要少欲,而一个社会需要什么的时候,往往是她缺少什么的时候。

中国文化从一开始就表现出早熟的特征。

马克思就曾经认为,中国文明是一个早熟的婴儿,她的发育过程中具有明显的超前特征。

反观西方文明,则大相径庭。

西方文化的童年时代的希腊文明,以其独有的浪温气息写入文明史,马克思曾经认为希腊文明是一个发育正常的婴儿。

中国文化的生存土壤,在其发展过程中逐渐干旱,逐渐变得不宜于农业的生产,由于土壤及其它因素等十分不利于农业生产,现实的苦难产生不了文化的浪漫,因而中国文明以其强烈的道德和禁欲特征贯穿始终。

先秦时期诸子百家相互诘难,殚精竭力却殊途同归,目的是建立一个没有争斗的理想世界。

但这只是理想而已。

战国之际,列国纷争,以实力相较,最终秦国因鼓励军功,奖励耕战而一统天下,这是人心所向。

天下纷争,百姓如何生活,这也是历史的选择。

只有一统,才不至于“天下几人称王,几人称帝。

”?(曹操语)先秦时期,中国南方楚国也是曾流露出浪漫主义的思潮,但是很快被北方现实主义的思潮所笼罩和淹没,秦始皇统一中国以后,文字、度量衡等很多方面进行了统一,以后的历史就是天子一统的历史。

中国的封建社会为了维护这一统的局面,允许君王具有至高无上的权威,但同时赋予他许多封建礼仪进行约束;中国有世界上最早的公平取官的文官制度——科举制;中国历史上呼唤清官,一旦出现便歌之颂之,并为之产生崇拜。

所以中国尽管没有严格意义上的宗教,但是其某些特征与宗教的特征有相似性,也有它自己的神;如果把这一现象也视为宗教的话,那么中国式的宗教则是在现实意义上的极端的理想主义。

中国历史上的极度理想主义也因之产生,它也有神,只不过其所造之神是以现实中的人为化身的,而现实中的人是不可能充当理想中的神的,所以中国历史上造神运动层出不穷,直至今天。

或者说中国人的宗教是一种多神崇拜,而不是一神崇拜,什么财神、药神、灶神、妈祖等,都被视为神而被崇拜。

中国文化还具有另外的两大特征:其一是绝对地追求实用,而杜绝一切的不实用的东西。

从中国的科技史的历程中可以看到,历史上,所有的实用的技术十分发达,如农业科技和医学十分发达,而有关的非实用的一些东西则无法发展。

先秦时期墨家的有关光学和几何学的知识,在汉代独尊儒术以后,没有能够继续发展下去。

中国没有产生物理学、化学、生物学等基础学科。

当然炼丹术在皇帝追求长生不老的过程中也很发达,其中确实包含有化学方面的知识。

中国的手工业十分发达,而近代机器大工业生产,如蒸汽机没有在中国被发明。

十五世纪以前,世界上绝大部分发明是在中国人手中产生的,但是近代以后需要通过一系列实验手段才能产生的近代科学未能在中国产生。

中国文化表现出特有的仁爱特征。

孔子的思想的核心是“仁者爱人”,因为仁慈,中国人实施多子继承制度,这样财产一方面得以析散,另一方面限制了远距离的迁徙,中国人安土重迁与之关系重大。

这一继承制度限制了商业的发展,从而便多子多福的思想得以产生,多子多福的思想使社会的人口增加,派生出更多的多子多福,社会人口压力始终存在,只要社会的生产力能够养活多少人口,就会有多少人口出现。

四、中国饮食文化的特点中国文化的诸多特征,体现在饮食文化之上,直接影响着中国饮食文化的发展。

首先因为人口压力以及其它多种原因的存在,所以中国人的饮食从先秦开始,就是以谷物为主,肉少粮多,辅以菜蔬,这就是典型的饭菜结构。

其中饭是主食,而菜则是为了下饭,即助饭下咽。

为什么要助饭下咽呢?那是因为主食并不可口,必须有一种物质来辅助它使人们能够吃下去。

当然菜的功能和盐的功能有共同点,但是不等同于盐。

这样促使中国的烹饪的首要目的是装点饮食,使不可口的食物变得精妙绝伦;其次,由于中国文化追求实用,中国手工业的发达,所以烹饪中的饮食加工技术在世界上是首屈一指,体现了中国文化的实用特征。

所有这些,使中国饮食文化有如下特征。

第一,中国烹饪技术发达,许多西方人看来不可食的物品,经过中国厨师的劳作,变得使人一见而食欲顿开;第二,中国人的食谱广泛,举凡能够食者皆食,毫无禁忌;第三,中国救荒的著述特别多,以备饥荒之年以野菜充饥之用;第四,中国人将食的追求作为人生至乐来追求,吃饭成为第一要求。

由于中国人在吃的方面不能够随心所欲,有诗为证:红日巡天过午迟,腹中虚实自家知。

人生一饱非难事,仅在风调雨顺时。

因此长期以来吃穿不愁难以办到,所以吃在中国人的生活中占有特殊的位置,证据不胜枚举。

在华夏文明中,吃的确有其独特的地位。

中国精神文化的许多方面都与吃有着千丝万缕的联系,大到治国之道,小到人际往来,举凡哲学、政治学、伦理学、军事学、医学以至艺术理论、文学批评,无不向饮食学、烹饪学认同,从那里借用概念、词汇,甚至获得灵感。

古人云:“国以民为天,民以食为天”。

“天”者,至高之尊称,也就是说“悠悠万事,惟此为大”。

这是传统政治哲学精粹之所在。

儒家认为民食问题关系着国家的稳定,孟子的“仁政”理想在于让人们吃饱穿暖,以尽“仰事俯畜”之责(也就是上可以侍奉父母,向父母尽孝;下可以养活妻儿),甚至儒者所梦想的“大同”社会的标志也不过是使普天下之人“皆有所养”。

古圣今贤如此立论,芸芸众生亦照此实行。

于是,逢年过节,亲友聚会,喜庆吊唁,送往迎来,乃至办一切有人参加的事情,不管是喜是悲,不论穷富贵贱,似乎都离不开吃。

古往今来有那么多各种名目的宴会,都是借以协调国际或人际关系,以达到欢乐好合的目的。

故《礼记》云:“夫礼之初,始诸饮食。

”因为“礼”的原则之一就是强调“让”,而在有群体参加的饮食生活中,例如“乡饮酒礼”等都以礼让为先。

人们能够在同乡或亲族相聚宴饮中都可以学习到礼。

重视“吃”从表面上看来没什么特别之处,因为人类的童年时代都是用“口”来面对世界的——初生下的婴儿用的最频繁的可能就是“口”了,抓到什么都往口里塞。

但中国文化特殊性在于“吃”对我们的文化心理结构有着深刻的影响、存在于潜意识中。

这点从大众语汇的构成亦可看出。

“吃”(或文言中的“食”)被赋予各种感情色彩。

上世纪初,国人把信天主教称作“吃洋教”,把当兵叫“吃粮”;三十年代,上海市民被租界的外国巡捕踢了一脚,自嘲为“吃了一只洋火腿”;四十年代,抗战大后方的重庆有“前方吃紧,后方紧吃”的民谚;其他如被打嘴巴叫“吃耳光”,被冷落叫“吃闭门羹”,被人趋奉追捧叫“吃香”,一往无阻、非常走红叫“吃得开”,受到损失叫“吃亏”,得到好处叫“吃到了甜头”,衣食有余叫“吃著不尽”;文言一点的把承受祖宗余荫叫“食德”,把不讲信用叫“食言而肥”。

“吃”无所不在,无往不通。

总之,凡有所得都叫作“吃”,仿佛东西只有到了自己的肚子才是最合适的去处,才最使自己安心。

这些说明了“吃”在我们生活中的地位和对我们深层意识的影响。

中国传统文化注重从饮食角度看待社会与人生。

老百姓日常生活中的第一件事就是吃喝,固有“开了大门七件事,柴米油盐酱醋茶”之说。

食前方丈、钟鸣鼎食之家把吃饭看作一种享受,读《红楼梦》有人厌烦里面老写吃饭宴会,实际上这不仅就是贵族生活本身,而且也反映作者对生活的理解。

即使普通人的日常饭菜也会使食者体会到无穷乐趣。

此外,我们可以对西方饮食文化的某些特征加以分析,也许能够加深对中国饮食文化的理解。

西方的饮食,由于最初是主要以畜牧为主,肉食在饮食中所占比例一直很高,到了近代,种植业比重增加,但是肉食在饮食中的比例仍然要比中国人的高。

由于肉食的天然可口,所以西方人没有必要对饮食进行装点,内食的天然可口限制了烹饪的发展,欧洲人在显示富裕的时候,多是饮食的工具来表现,如各种的器皿的多少和豪华成为讲究的内容。

另外也不把吃这种人生易于满足的事情作为人生的至乐来追求。