陕西神木石峁遗址发现意义之点析修订稿

- 格式:docx

- 大小:111.39 KB

- 文档页数:9

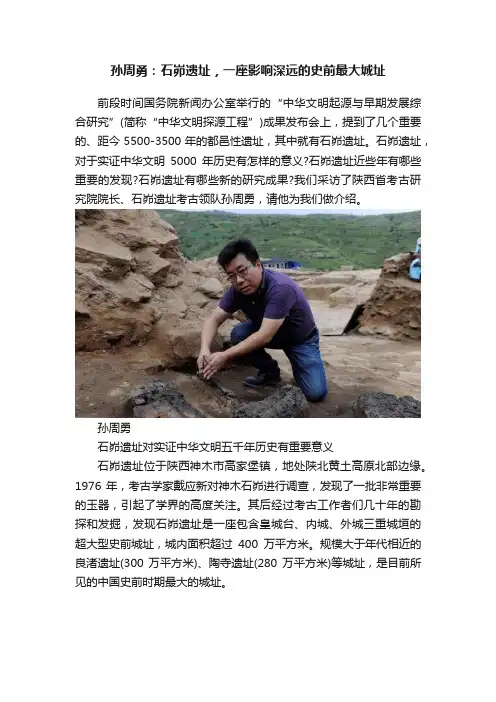

孙周勇:石峁遗址,一座影响深远的史前最大城址前段时间国务院新闻办公室举行的“中华文明起源与早期发展综合研究”(简称“中华文明探源工程”)成果发布会上,提到了几个重要的、距今5500-3500年的都邑性遗址,其中就有石峁遗址。

石峁遗址,对于实证中华文明5000年历史有怎样的意义?石峁遗址近些年有哪些重要的发现?石峁遗址有哪些新的研究成果?我们采访了陕西省考古研究院院长、石峁遗址考古领队孙周勇,请他为我们做介绍。

孙周勇石峁遗址对实证中华文明五千年历史有重要意义石峁遗址位于陕西神木市高家堡镇,地处陕北黄土高原北部边缘。

1976年,考古学家戴应新对神木石峁进行调查,发现了一批非常重要的玉器,引起了学界的高度关注。

其后经过考古工作者们几十年的勘探和发掘,发现石峁遗址是一座包含皇城台、内城、外城三重城垣的超大型史前城址,城内面积超过400万平方米。

规模大于年代相近的良渚遗址(300万平方米)、陶寺遗址(280万平方米)等城址,是目前所见的中国史前时期最大的城址。

石峁城址以皇城台为核心,内城墙和外城墙呈半包围状将“皇城台”环抱,依山势而建,形状大致呈东北-西南方向。

城内密集分布着大量宫殿建筑、房址、墓葬、手工业作坊等龙山文化晚期至夏代早期遗迹,城外还有数座“哨所”预警遗迹。

石峁内城面积210万平方米,外城面积190万平方米,内、外城的城墙长度达10千米左右,宽度2.5米。

“石峁遗址非常重要。

”孙周勇说道,“可以从两个方面来说明:一是它处在北方半月形气候敏感区,是长城和长城沿线、农业民族和游牧民族来回交错的地带。

另外它的时间节点很重要,处于公元前2000年前后,是中国早期文明形成的关键阶段。

与夏代处在几乎同时的时间节点上,对实证中华文明5000年历史有很重要的意义。

”石峁遗址的发现填补了史料记载的空白。

以前学术界普遍认为中华文明的核心区域在中原腹地。

石峁遗址的发现,说明在北方存在一个史料没有记载的族群,他们创造了独立于夏文化的石峁文化。

2023年文博和考古考研押题第二集陕西神木石峁遗址

2023年文博和考古考研押题第二集神木石峁遗址:

1石峁遗址皇城台发现。

2石峁遗址神庙发掘。

3石峁遗址发掘意义。

4简述石峁城址发掘,对于研究城出现有哪些意义。

5石峁遗址布局,中国最大史前城址。

6发掘出了人面石头雕像。

陕西石峁遗址:“石破天惊”的#中国最大史前城址#】位于陕西榆林神木市的石峁遗址,雄踞在黄土高原北部、毛乌素沙地南缘,是中华文明探源工程的重要组成部分。

遗址主体为距今约4000年的石砌城址,城内面积逾400万平方米,是目前我国发现的最大的史前城址在当时社会,统治者修建城墙,除了要有实用性外,还要求美观,而石雕作为立体的画,看上去会更有感觉,在美化石峁城方面,应该发挥很大的作用。

石峁遗址是巨大的宝库,2019年5月被列入“中国世界文化遗产预备名单”,说到这里,我们不得不说佩服古代工匠的“创造性”,让我们看到人类智慧的“无限性”,而这些出土的石雕作为古代建筑最早的转角石,都是一个时代人们留下的最大建筑杰作,其本身的历史价值,不容我们小觑。

石峁遗址作文《探秘石峁遗址石峁遗址,对于好多人来说可能是个比较陌生的存在,但要是你真的去探究一番,那可老有趣了。

我就有这么一次特别的石峁遗址之旅。

刚到石峁遗址的时候,就感觉像是来到了一个很大很大的神秘乐园。

那通向遗址的路啊,说不上崎岖,但也是有点原始的味道,全是那种被人踩得不算太平整的土路,周边的野草也长得挺高。

就像这片土地在欢迎着每一个前来探究它秘密的人,又像是故意调皮地给你设置点小小的障碍。

看那遗址的城墙,又高又厚的。

诶呀,就感觉像是巨人建造的一样。

我当时就好奇地伸手摸了摸那城墙的石头,糙糙的,凉飕飕的,石头啊一块挨着一块,严严实实的。

我就想啊,以前的人得费多大的劲儿才能把这些石头堆得这么整齐。

这些石头上有的还有些奇怪的小痕迹,也许是当年修筑城墙的人的小记号,也许是岁月侵蚀的结果。

我在那城墙根下站了老半天,就想象着很多很多年前,一群人光着膀子,满头大汗地搬运着这些大石头,然后小心翼翼地把它们堆彻起来,为了抵御外敌,为了保护自己的家人和家园。

继续往里走呢,看到好多石峁时期的文物展示。

那些陶器,这个瓶口瘪瘪的,那个肚子圆圆的,还有的上面刻着些简单又神秘的线条。

我当时就在想,这古人做这些陶器的时候是不是一边做还一边哼着小曲儿呢?就像我现在看着这些陶器,脑袋里就有他们制作时候的画面在不停地闪过。

石峁遗址里还有些古旧的房子遗迹。

那地基的轮廓还能看个大概。

我站在那中间啊,都不敢使劲儿踩,就怕惊扰了曾经住在这儿的古人。

这一间间房子虽然已经破败了,但是能感觉到当年这里的热闹,大家生火做饭,孩子们在身边跑来跑去,还夹杂着狗叫声和鸡鸣声,那也是一种生机勃勃的景象啊。

石峁遗址就像一本厚重的大书,每一页都写满了故事,每一块石头,每一个陶器,都是它故事里的文字。

从踏上这片土地开始,就能感受到一种历史的沉淀和古老文化的魅力。

离开的时候我还不停地回头看,这地方啊,确实给我留下了深刻又难忘的记忆。

《石峁:被遗忘的古老传奇》去石峁遗址那回可费了我不少周折呢。

陕西神木县石峁遗址在陕西省北部神木县的群山之中,隐藏着一处震惊世界的古老遗址——石峁遗址。

这个遗址是距今约4000年前的新石器时代晚期至夏商时期的人类聚居地,以其独特的考古价值和文化内涵,吸引着世界各地的学者和游客前来探访。

本文将带大家走进陕西神木县石峁遗址,揭示其背后的历史文化秘密。

关键词:陕西、神木县、石峁、遗址、历史文化陕西神木县石峁遗址位于陕西省神木县高家堡镇。

在这个四面环山的地方,古人选择在石峁这块风水宝地定居,留下了丰富的历史文化遗迹。

从地理位置上看,石峁遗址地处黄土高原北部,毛乌素沙漠南缘,是一个典型的半干旱地区。

尽管环境恶劣,但这里却见证了新石器时代晚期至夏商时期人类文明的繁荣。

石峁遗址的发掘历程可以追溯到20世纪60年代。

自20世纪80年代以来,这里进行了多次考古发掘,发现了房屋、窖穴、墓葬等大量遗迹,以及石器、陶器、玉器、铜器等珍贵文物。

通过这些丰富的考古发现,学者们对石峁文化的特征、演变及与其他文化的关系有了更加深入的认识。

石峁遗址具有重要的文化价值。

根据考古发现,石峁文化具有独特的特征,如精美的石器工艺、成熟的陶器制作技术、复杂的城市规划和严密的丧葬制度等。

此外,石峁文化还与中原夏商文明、北方草原文明等有着密切的,对于研究中国新石器时代晚期的社会形态、经济状况、宗教信仰等方面具有极高的价值。

陕西神木县石峁遗址的发现和研究对于历史文化、考古研究具有重要意义。

首先,这个遗址是新石器时代晚期至夏商时期人类文明的重要载体,为我们提供了研究当时社会制度、经济状况、宗教信仰等方面的实物资料。

其次,石峁遗址的发掘和研究有助于深化我们对中国早期文明的认识,对于理解中华文明的起源和发展具有独特的价值。

此外,石峁遗址还为考古学家提供了一个比较完整的史前城市遗址,对于研究人类早期城市规划、社会结构等方面具有重要价值。

同时,这个遗址还为环境考古学提供了宝贵的研究素材,有助于我们更好地理解人类文明与自然环境的相互关系。

中华文明的前夜石峁遗址宋冬霞【期刊名称】《中国西部》【年(卷),期】2015(000)014【总页数】2页(P18-19)【作者】宋冬霞【作者单位】【正文语种】中文陕西石峁遗址系公元前2000年前后我国规模最大的城址,石峁城址以皇城台为中心、内外城包围环绕的环套结构,开启了中国古代都城建筑格局的先河。

它的发现改变了人们对中国早期文明格局和中华文明起源的原有认识。

2013年,石峁遗址相继获得“中国六大考古新发现”“全国十大考古新发现”等荣誉。

石峁遗址位于陕西省神木县高家堡镇石峁村的秃尾河北侧山峁上,地处陕北黄土高原北部边缘,属新石器时代晚期至夏代早期遗存。

石峁遗址是探寻中华文明起源的窗口,据专家研究,它可能是黄帝的都城昆仑城,也可能是夏早期中国北方的中心。

石峁遗址为中华文明起源形成的多元性和发展过程提供了全新的研究资料。

有国内专家直接用“石破天惊”来形容石峁城址的发现。

石峁城址将有助于进一步了解所对应那个时代的社会形态、聚落形态演变、人地关系及遗址的功能。

石峁城址还为石峁玉器的年代、文化性质等问题的研究提供了科学背景,更对进一步了解早期的历史文明格局具有重要意义。

它的发现可能会改变人们对中国史前格局的认识。

经中国考古学会、国家文物局、陕西省文物局、中国社科院考古研究所、国家博物馆等40余位考古专家对神木县石峁遗址发掘现场联合考察认为,石峁遗址是已发现的中国史前时期规模最大的城址,对于进一步探索中华文明起源等具有重要意义。

同时,这一遗址规模宏大的石砌城墙与以往发现的数量庞大的石峁玉器,显示出石峁遗址在北方文化圈中的核心地位。

(责任编辑/卢勇军设计/张籍匀)。

石峁遗址研究报告总结

石峁遗址是我国陕西省的重要考古遗址之一,经过多年的考古研究,提供了许多关于古代社会和文化的重要信息。

该遗址的研究报告总结如下:

1. 遗址概况:石峁遗址位于陕西省宝鸡市陈仓区,总面积约1500万平方米。

遗址内出土了大量的文物和古代建筑遗迹,

包括城墙、房屋、墓葬等。

2. 考古发现:石峁遗址的主要发现包括大型建筑群、遗址核心区、城墙遗址、墓葬群等。

其中,大型建筑群是石峁遗址的主要特征,表明当时该地区拥有相对较强的社会组织和管理能力。

3. 文化特征:石峁遗址所属的文化属于新石器时代晚期的长城文化,该文化在中国北方地区具有重要的地位。

通过考古发现,可以了解到当时人们的生产方式、生活方式、宗教信仰等方面的信息。

4. 历史价值:石峁遗址的发现对于研究中国古代社会的起源、发展以及人类文明的演变具有重要的历史价值。

通过对这些遗址的研究,可以揭示出古代社会的组织结构、经济活动、社会等级等方面的信息。

综上所述,石峁遗址的研究报告提供了对古代社会和文化的深入认识,对于推动中国古代文明的研究具有重要的意义。

在未来的研究中,还需要进一步深入挖掘和研究石峁遗址,以期获得更多有关古代社会和文化的重要信息。

石峁遗址作文篇一石峁遗址哎呀呀,石峁遗址啊,那可真是个神奇的地方!以前我都不知道还有这么个地儿呢。

有一次在书上看到它的介绍,我就被深深吸引住了。

我觉得吧,石峁遗址就像是一个沉睡了几千年的巨人,默默地在那见证着历史的变迁。

也许很多人会觉得不就是些石头嘛,有啥好看的。

嘿,那可就大错特错啦!当你真正站在那片土地上,感受着那种古老的气息,你就会明白它的魅力所在。

我想象着几千年前的人们在这里生活、劳作,他们盖房子、种庄稼,说不定还会为了点小事吵架呢,哈哈。

那些古老的城墙,可能见证了无数的战争和和平。

说不定有个英雄在城墙上大喊:“冲啊!”,那场面,得多震撼啊!我曾经还梦到过自己穿越到了石峁遗址的时代呢,哎呀妈呀,可把我给累坏了。

到处跑啊,看啊,好奇得不行。

醒来之后我还在想,那到底是真的还是假的呀。

说真的,石峁遗址真的应该让更多的人去了解、去感受。

它是我们历史的瑰宝啊,我们可不能把它给忘了呀!你们说是不是?篇二石峁遗址嘿,石峁遗址啊,那可真是个特别的存在!我第一次听说它的时候,还真有点懵呢,啥是石峁遗址啊?后来才慢慢了解到它的厉害之处。

你说它古老吧,那是真古老,都好几千年了呢!那时候的人咋就能造出那么厉害的东西呢?我觉得这简直就是个奇迹啊。

有时候我就想,要是我能穿越回去看看就好了,看看他们到底是咋建的那些城墙和宫殿啥的。

我还听说那里发现了好多文物呢,什么玉器啊、陶器啊,哎呀,那可都是宝贝呀!这些文物也许能告诉我们很多关于古代人的故事呢。

说不定有个古人拿着那个玉器在那臭美呢,哈哈。

不过呢,石峁遗址也有让我疑惑的地方。

比如说,那些城墙到底是干啥用的呢?是为了防御外敌,还是有其他的用处呢?我一直在纠结这个问题呢。

也许,我们永远也不可能完全搞清楚石峁遗址的所有秘密,但这也正是它的魅力所在啊。

它就像一个巨大的谜团,等着我们去慢慢解开。

石峁遗址,我还会再来研究你的!篇三石峁遗址哇塞,石峁遗址呀,这可真是个让我又爱又恨的地方呢!说爱呢,是因为它真的太有历史价值和神秘感了。

石峁遗址的由来研究报告

石峁遗址是位于中国陕西省宝鸡市宝鸡县西北部的一个史前遗址。

石峁遗址的由来研究报告主要分为以下几个方面:遗址的发现、遗址的发展历史、遗址的文化特征以及遗址的意义。

首先,在遗址的发现方面,石峁遗址最早是在1958年由中国历史博物馆的考古学家杨守敬发现的。

他在对该地区的考古调查中发现了大量的石制工具和陶器碎片,从而确认了这个地方是一个史前遗址。

其次,在遗址的发展历史方面,石峁遗址的年代可以追溯到约5000年前的新石器时代晚期至青铜器时代早期。

研究人员通过对遗址中出土的遗物进行年代测定和文化比较,确定了遗址的发展历程。

然后,在遗址的文化特征方面,石峁遗址是一个古代的农业聚居点。

遗址内有密集的房屋遗址和墓葬,表明这里是一个具有较高人口密度的社会组织形式。

此外,石峁遗址还出土了大量的青铜器、玉器、陶器等文物,反映了这个古代社会的艺术和工艺水平。

最后,在遗址的意义方面,石峁遗址的发现和研究对于了解中国古代社会的起源和演变具有重要意义。

它提供了丰富的考古材料,帮助人们揭示了古代华夏文明的发展轨迹,并为后续的考古研究提供了重要的借鉴。

此外,石峁遗址的文化特征也为研究古代农业社会和古代军事文化等提供了重要的实物证据。

综上所述,石峁遗址的由来研究报告详细介绍了遗址的发现、发展历史、文化特征和意义等方面内容,为进一步的研究提供了重要的参考资料。

回忆石峁遗址的发现与石峁玉器上石峁遗址是我国新石器时代的代表性遗址之一,也是中国历史上文化背景下的一个瑰宝。

对于石峁遗址的发现,作为历史学家和考古学家们,我们都有着特别的兴趣和研究。

石峁遗址位于中国陕西省宝鸡市岐山县境内,距离陕西省会西安市不远,距离秦始皇陵墓和华清池不远。

如今石峁遗址已经被收录为中国国家远古文化遗产。

石峁遗址的发现可以追溯到上个世纪初期,1915年,陕西省西安市的一位地方村民意外地在石峁村庄西南的山上发现了一块奇异的玉片。

这块玉片长约4厘米,宽2.5厘米,厚1厘米,有一面光亮的平面,另一面呈半球形在中央凸起,四周向外缓缓圆形倾斜。

这块玉片后来经过专家们的鉴定,确定为属于新石器时代的玉器,被命名为“石峁玉片”。

这块石峁玉片的发现,标志着石峁遗址被发现的开始。

石峁遗址的发现及后续的考古发掘研究,对我们了解新石器时代的生产、生活、文化等各方面都起到了重要的作用。

石峁遗址本身是一个距今已有5000多年历史的文化遗址,也就是说在这个遗址下层所发现的物品,在时间上已经可以追溯到了5000多年前。

这些物品包括了各种器物、玉器、陶器、石器、骨器、策杖、人类遗骸等等,这些物品所反映出的历史文化信息,对于我们探寻古代先民的生存状态、生产技术、文化习俗都有着很重要的意义。

在石峁遗址的出土文物中,最具有代表性的就是“石峁玉器”了。

所谓的“石峁玉器”,就是指在石峁遗址出土的各种原始玉器。

这些玉器形态、作用各不同,有的是飞禽走兽、有的是钟、鼎、乐器、武器、生活用器等。

石峁玉器的制作,来源于当时先民的生存、生产需要,其风调雨顺、收成丰盈的希望和冀望都与玉器密切相关。

石峁玉器不仅造型美观奇特,而且其编制、雕刻等工艺,也是非常精湛的,代表了中国石器时代文化的高度发展。

除此之外,石峁玉器的发现,也与考古学家们对于新石器时代社会生活的探究和研究密切相关。

总之,石峁遗址的发现,为我们了解新石器时代的文化遗产提供了宝贵的资料,让我们能够更加全面地理解这段历史和文化。

走进陕北神木石峁遗址观后感在一个晴朗的周末,我来到了陕北神木石峁遗址,这是一片古老而神秘的史前遗址。

一进入石峁遗址,我就被眼前的景象所震撼。

众多巨大的土山堆砌而成的城墙,构成了一个庞大而壮观的防御体系。

通过解说员的介绍,我了解到这些土山堆实际上是用黄土和碎石垒积而成的,每一个土山堆都有着精确的设计和计算,形成了防御体系的一部分。

这种独特的建筑方式让我对史前人类的聪明才智感到惊叹。

这里仿佛是一个古老的迷宫,让我不禁想象起史前时代人们生活的场景。

在遗址中,还有一处神秘的中央建筑,这是我最感兴趣的地方。

解说员告诉我们,这是一座史前宫殿,建筑风格独特而精美。

在宫殿的内部,还发现了一些史前居民的生活用品,比如陶罐、石锛等。

这些生活用品展示了史前居民的工艺技术和生活方式。

无论是陶罐还是石锛,都展现出了史前居民对生活的热爱和追求。

这让我更加钦佩他们的智慧和勤劳。

除了宫殿以外,还有一些廊道、窖穴等建筑物,组成了整个遗址的结构。

这些建筑物突显了史前居民对祖先崇拜的信仰。

在廊道的尽头,还有一处巨大的石头雕像,这是史前居民对神明的崇敬之作。

雕像的鲜明图案和精巧的雕刻令我惊叹不已。

这些史前居民虽然没有现代的科技设备,但他们却能够创造出如此精巧和美丽的艺术品,这充分展现了他们的智慧和艺术能力。

除了建筑和艺术作品,陕北神木石峁遗址还保存了大量的文物和遗迹。

这些文物和遗迹是研究史前文明的重要依据。

在遗址的博物馆里,我看到了大量的陶器、玉器、骨器等史前文物,这些文物让我更加感受到了史前人类的智慧和文化。

同时,博物馆还通过图文并茂的展示和解说,让我更加了解了史前居民的生活和社会制度,这使我对史前文明的研究产生了浓厚的兴趣。

走出石峁遗址,我心中充满了对史前居民的敬意和钦佩。

他们没有现代的科技和知识,但他们凭借智慧和勤劳,塑造了灿烂的古代文明。

陕北神木石峁遗址是这段古文明的见证,走进这里,我仿佛时间倒流,亲身感受到了史前人类的伟大和不朽。

石峁遗址:中国北方早期国家的都城作者:韩宏曾德超来源:《华声文萃》2021年第12期2012年秋天,中国考古界有一个“石破天惊”的发现:一座硕大的史前古城——石峁古城重新被世人认识。

2021年初,作为中国唯一上榜者,它入选美国考古学会期刊《考古》“过去十年世界十大考古发现”。

这座由石头筑成的古城,距今约4300~3800年,它位于陕西榆林市神木市高家堡镇,地处黄土高原北部、毛乌素沙漠南缘,黄河一级支流秃尾河及其支流洞川沟交汇处一个被称为“石峁”的台塬梁峁之上。

石峁古城的发现,让我们有理由相信,它是华夏文明的可信源头之一;它是文字前的中国,制度文明开始的地方;它是我们可以和祖先对话的地方。

一座沉寂了4300年的石头城遗址石峁遗址的主体是一座包含皇城台、内城、外城三重城垣的超大型史前城址,城内面积超过400万平方米。

陕西省考古研究院副研究员、石峁遗址考古队副队长邵晶告诉记者,其气势恢宏,构筑精良,规模大于年代相近的良渚遗址(300万平方米)、陶寺遗址(280万平方米)等城址,是目前所见的中国史前时期最大的城址。

石峁城址以皇城台为核心,内城墙和外城墙呈半包围状将皇城台环抱,依山势而建,形状大致呈东北—西南方向。

城内密集分布着大量宫殿建筑、房址、墓葬、手工业作坊等龙山文化晚期至夏代早期遗迹,城外还有数座“哨所”预警遗迹。

石峁内城面积210万平方米,外城面积 190万平方米,内、外城的城墙长度达10千米左右,宽度2.5米。

这些石砌城墙不仅是防御性设施,还具有神权或王权的象征意义。

它的出现暗示着在公共权力督导下修建公共设施等活动已成为石峁这一北方地区早期都邑性聚落的重要特征。

邵晶认为,石峁遗址具备了早期王国都邑的必要条件。

其性质被定义为“公元前2300年中国北方区域政体的中心”,是4300年前大河套地区政治、经济、文化及统治权力中心,也是不同于仰韶时代维护社会新秩序的礼制和宗教中心。

外城东门址海拔约1290米,体量巨大、结构复杂、筑造技术先进,是中国目前所见最早的城门遗迹,被誉为“华夏第一门”。

石峁遗址作文下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!《石峁遗址:历史的印记,文明的瑰宝》在中国的黄土高原上,有一处神秘而古老的土地,它静静地沉睡在陕西省榆林市神木县,这就是被誉为“中华文明新曙光”的石峁遗址。

2 新西部 NEW WEST 2018年11月上旬刊作为目前国内最大的史前文化遗址,石峁古城的发现与发掘,给世人带来的震荡余波未了。

近年来,国家已明确指出将国家考古遗址公园、全国重点文物保护单位、历史文化名镇等作为人文城市建设重点,强化文化传承创新,推动地方特色文化发展。

于是,如何将石峁古城这一超级文化符号与区域内的旅游发展互动起来,让旅游烙上文化的印记,就成了神木全域旅游规划与发展的重头戏。

文丨呼东方石峁遗址:一个旅游与保护并重的发展样本2018年8月24日,英国《每日邮报》网站报道,中国考古学家们在中国发现了一处失落城市的遗址,该城市在四千多年前有过繁荣的时光。

这篇报道指出,这个被称为“石峁”的古城曾经有一座高度至少为230英尺的金字塔,并拥有巨大内外城的拱卫。

在几千年前即大约公元前2300年至1800年该城市的繁荣时期,它曾经涵盖988英亩的面积。

研究人员在学术期刊《文物》季刊上发表论文称,该城市中的金字塔建在一座黄土山头上,拥有11级拾级而上的巨大台阶。

在城门的外面,他们发现了一个“巨大的开放式广场,可能是举行宗教仪式和政治集会的地方”。

值得一提的是,研究人员称这些考古发现表明石峁古城曾拥有精心构建的文明。

论文的作者们写道:“这项研究揭示,到公元前2000年的时候,黄土高原曾出现了代表政治和经济中心地带的复杂社会形态。

重要的是,研究发现,与中原文明有关的铜器时代后期的核心标志事实上很早之前就在石峁古城形成了。

”其实,早在2012年,石峁遗址就荣获了中国社会科学院考古论坛“中国六大考古新发现”和“全国十大考古新石峁古城遗址发现”。

2013年8月,石峁遗址以“中国文明的前夜”之誉 ,在首届“世界考古上海论坛”上与土耳其的“哥贝克力石阵”等共同获得“世界重大田野考古十大发现”。

随后,又入选“二十一世纪世界重大考古发现”。

2016年,石峁遗址考古与调查项目荣获中国考古学会2011-2015年度“田野考古奖”一等奖,遗址内皇城台遗迹的考古发掘被中国社会科学院评为“2016年中国考古新发现”。

考古学家陈宪清:石峁遗址是古代中国的“都城”由于石峁古城遗址的发现和发掘,陕西省榆林市神木县近来成为整个中国考古界的焦点。

从2013年起,山东某大学历史系教授、独立考古学家陈宪清就开始关注石峁遗址的发掘进展。

石峁遗址是距今4300年前的古城遗址,由皇城台、内城、外城三座基本完整并相对独立的石构城址组成,总面积达到430万平方米,面积相当于6个故宫,是目前已发现的我国史前时期规模最大的城址。

陈宪清教授根据古城的时代和规模推断,认为石峁遗址极有可能是传说中三皇五帝时期的中国“都城”。

陈宪清教授认为,石峁遗址位于榆林市神木县,这个位置正好处于农耕文明和游牧文明的交界地带,同时也是传说中黄帝部落的活动中心区域。

而且陈宪清根据石峁遗址出土的瓦片和玉器上的痕迹推断,石峁遗址大约公元前2300年开始兴建,公元前1900年开始废弃。

陈宪清由此认为,石峁古城建立于三皇五帝时期,后来由于夏朝的建立,华夏民族活动中心南移,石峁古城才渐渐荒废。

石峁古城是三重城墙的大型古城,拥有十分先进的防御系统和设施,配有完备的瓮城、角台、纴木、马面等防御设施,城墙靠向城外方向的基槽向下深挖一米,在砌上一米的石头后再继续垒城墙。

陈宪清教授表示,目前仅残存的城墙就有3米多高,要从山下搬运石头上来垒城,对那个生产力不发达的时代而言是一个非常庞大的工程,如果不是有着重要意义的城市,实在没必要耗费巨大的人力物力和财力来做这件事情。

陈宪清教授认为,石峁遗址有可能是传说中三皇五帝时期的中国“都城”,他的主要依据有两个。

第一,石峁遗址有一个庞大的祭坛遗址。

陈宪清教授表示,在古代中国或古代文明发展中,祭坛具有非常重要的地位,通过祭坛的大小、工程细节往往能看出一个古代文明的规模和发展程度。

陈宪清教授介绍,石峁遗址的祭坛分为上中下三层,底部的石构基址边长约90米,高度为8米左右,是罕见的超大型祭坛。

第二,石峁遗址是一座拥有众多“卫星城”的遗址。

陈宪清教授介绍说,在石峁遗址发现后,在周围数十平方公里范围内相继发现了十多个规模在几万到十几万平方米的古城遗址,其存在年代大体与石峁遗址重叠。

陶寺和石峁中体会到的意义摘要:一、引言:提及陶寺和石峁遗址的重要性和价值二、陶寺遗址的文化内涵及其在我国历史中的地位三、石峁遗址的特点和价值四、陶寺与石峁遗址的对比分析:揭示两者在文明发展中的作用五、结语:强调保护文化遗产的重要性,传承中华文明正文:【引言】在我国丰富的文化遗产中,陶寺和石峁遗址无疑是两颗璀璨的明珠。

它们位于黄河流域,是距今约4000年前的古代文明遗址,具有极高的历史、文化、考古价值。

下面就让我们一同走进这两个神秘的世界,去感受它们所传达的意义。

【陶寺遗址的文化内涵及其在我国历史中的地位】陶寺遗址位于山西省临汾市,是中原地区一处重要的龙山文化遗址。

它被誉为“中华文明探源的重要窗口”,揭示了距今4500-3900年间我国史前社会的高度文明。

陶寺遗址出土的文物丰富多样,包括陶器、石器、玉器等,展现了当时社会的生活面貌和工艺水平。

此外,陶寺遗址还发现了我国最早的观象台,证明了古代天文观测的发达。

【石峁遗址的特点和价值】与陶寺遗址相隔数百公里的石峁遗址,位于陕西省神木县。

这是一处史前时期的城址,距今约4000年。

石峁遗址以其独特的建筑风格和完整的城池布局而闻名。

遗址内的城墙、城门、护城河等设施一应俱全,展现了当时城池建设的较高水平。

同时,石峁遗址还发现了大量的玉器、陶器等文物,反映了当时的社会繁荣。

【陶寺与石峁遗址的对比分析】陶寺与石峁遗址虽然在地理位置上相距较远,但它们都是我国史前时期的重要文明遗址。

从文化内涵上看,陶寺遗址更注重天文观测和礼制建设,反映了当时社会的高度文明;而石峁遗址则以城池建设为突出特点,展现了史前城市的繁荣。

两者在文明发展过程中起到了承前启后的作用,为后来的夏商周等王朝的崛起奠定了基础。

【结语】陶寺和石峁遗址是中华文明史上的瑰宝,它们所传达的意义不仅是关于古代社会的风貌和智慧,更是关于我们如何传承和保护文化遗产。

陕西神木石峁遗址出土玉器赏析神木石峁遗址即石峁遗址。

石峁(mǎo)遗址是陕北已发现的规模最大的龙山文化晚期的人类活动遗址,也是中国已发现史前时期规模最大的城址。

位于陕西省神木县高家堡镇石峁村的秃尾河北侧山峁上,地处陕北黄土高原北部边缘。

其文化命名为石峁类型,属新石器时代晚期至夏代早期遗存。

壁画残片石峁遗址是距今约4000年左右,面积约425万平方米。

这个曾经的“石城”寿命超过300年。

1976年,西北大学考古系教授戴应新在山西进行考察,从山西民间听到关于神木石峁的一些信息,于是专门到石峁考察,此后先后有来自西安和北京的考古队对其进行了考古发掘,2006年被公布为全国重点文物保护单位。

石峁遗址以“中国文明的前夜”入选2012年十大考古新发现。

玉铲:先夏文化。

神木石峁遗址出土。

陕西省考古研究院藏。

玉铲:先夏文化。

神木石峁遗址出土。

陕西省考古研究院藏。

玉铲:先夏文化。

神木石峁遗址出土。

陕西省考古研究院藏。

玉璜:先夏文化。

神木石峁遗址出土。

陕西省考古研究院藏。

玉铲:先夏文化。

神木石峁遗址出土。

陕西历史博物馆藏。

玉圭:先夏文化。

神木石峁遗址出土。

陕西历史博物馆藏。

玉圭:先夏文化。

神木石峁遗址出土。

陕西历史博物馆藏。

玉圭:先夏文化。

神木石峁遗址出土。

陕西历史博物馆藏。

玉圭:先夏文化。

神木石峁遗址出土。

陕西历史博物馆藏。

玉圭:先夏文化。

神木石峁遗址出土。

陕西历史博物馆藏。

玉片:先夏文化。

神木石峁遗址出土。

陕西历史博物馆藏。

玉钺:先夏文化。

神木石峁遗址出土。

陕西历史博物馆藏。

玉铲(良渚玉琮改制):先夏文化。

神木石峁遗址出土。

陕西历史博物馆藏。

牙璋:先夏文化。

神木石峁遗址出土。

陕西历史博物馆藏。

玉璜(璇玑残体):先夏文化。

神木石峁遗址出土。

陕西历史博物馆藏。

玉璜(璇玑残体):先夏文化。

神木石峁遗址出土。

陕西历史博物馆藏。

玉璜:先夏文化。

神木石峁遗址出土。

陕西历史博物馆藏。

玉璜(璇玑残体):先夏文化。

神木石峁遗址出土。

石破天惊的考古发现—石峁遗址石峁遗址位于陕西省榆林市神木市高家堡镇石峁村的秃尾河北侧山峁上,地处陕北黄土高原北部边缘,中国已发现的龙山晚期到夏早期时期规模最大的城址。

其核心区域—皇城台的建造年代,大约是在公元前2200年~1900年之间。

石峁遗址令人震撼之处首先在于城址规模之大实为罕有。

石峁遗址由'皇城台'、内城、外城三座基本完整并相对独立的石构城址组成,内城墙体残长2000米,面积约235万平方米;外城墙体残长2.84千米,面积约425万平方米。

其规模远大于年代相近的良渚遗址、陶寺遗址等已知城址,为已知史前城址中最大的一个,而且门址、石城墙、墩台、“门塾”、内外“瓮城”等建筑遗迹体量巨大、结构复杂、构筑技术先进。

石峁城址外城东城门附近还发现了马面1号和角楼1号两处遗址,它们是土石结构,石头包裹土层,不仅规模大而且保持完整;在石头围墙上发现木架构高层建筑,功能犹如长城的烽火台,专家推测,它可能就是四千年前的“哨所”。

说明早在4000 多年前,石峁遗址就有了较为完整的城防体系。

石峁城址外城东门发掘鸟瞰图遗址还在外城东门附近发掘出一处规模较大、保存较好的错落有致院落,其窑洞式住房、高处库房、礼仪性厅房及石铺地坪和院落门址等结构基本清晰,这一发现令人称奇。

这对于研究龙山文化晚期较高等级人物的居住条件和早期国家等具有重要意义;外城东南方向,距离外城城墙约300米的地方发掘出樊庄子祭坛、祭祀遗迹。

石峁遗址出土了4000年前大型陶鹰,其残高达50~60 厘米。

类似的陶器,遗址出土多达10余件,显示石峁人对鹰的崇拜,石峁人的图腾可能就是鹰。

石峁遗址出土的大型陶鹰石峁遗址令人惊叹还有玉画双绝。

石峁遗址散失在外的玉器就达4000件,其玉器之多可见一斑,而且制作精细、造型精美,其中尤其以现藏陕西历史博物馆的玉人头像价值最高,是中国新石器时代遗址中发现的唯一一个以人为雕刻对象的玉器;遗址还在外城东门发现了100余块成层、成片分布的壁画残块,壁画以白灰面为底,以红、黄、黑、橙等颜色绘出几何形图案,最大的一块约30厘米见方,这是龙山时期遗址中发现壁画数量最多的一次。

陕西神木石峁遗址发现意义之点析集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]陕西神木石峁遗址发现意义之点析流波一、平地一声雷响——改写中华文明起源的史前最大城址发现2013年1月上旬以来,中国的考古界仿佛平地一声雷响,各大文化媒体纷纷转载报道陕西神木发现我国史前最大城址的考古消息,评价说“史书中尚未找到针对性的文字记载”,“这座硕大无比的史前正在改写中国上古史及中华文明的起源”。

想要说的,一是中华文明上万年,中国史书的记载无论从时间之早之连续都是世界上无与伦比和独一无二的,无论是古苏美尔即两河流域或古埃及即尼罗河流域的文明都是在后来考古遗址基础上的推测;印度文明——如果没有中国唐玄奘的《》,印度和其它文明一样基本是没有正式历史记录的区域——除了文明起源中华是例外;但即或如此,只要是距今近三千年以上的文明,中国史书也是不可能有一一对应入座的记录,虽然一些史书史料可以推朔到上万年的信史,如记录中华先祖开辟中华本土和全球的时间跨度近8000千年逐步成书的《山海经》,虽然零零星星记录了许多时代的祖先开拓史,但必须让慧眼的今天史学者结合今天和今后发现的考古才能找到其相对正确的相应判断。

其二,要说的是,我在《源——人类文明中华源流考》一书(下面简称《源》)中对中华并人类的文明从时代上做过这样的史划分:“上古时期的50000~25000年前间相对应的是有巢氏、燧人氏、盘古氏,是中华巫糯文明发酵萌芽时期;25000~5000年前间相对应的是女娲、伏羲氏、神农、炎帝、黄帝时代,是伏羲神农全球大统大九洲巫傩文明从长江流域向全球传播扩散开拓时期;5000~3000年前间相对应的是少皞(帝挚)、颛顼(高阳氏)、帝喾、唐尧、虞舜、大禹、夏启、殷商、西周时期,是巫傩文明随着全球大统大九洲的分崩离析而分化组合变异时期。

”(摘自流波《源》导言)“中华文明史应该这样划分:夏商周三代至明清是为中华文明的近代史,五帝时代是为中华文明的中古史,“三皇”并以上时代是为中华文明的上古史。

”(摘自流波《源》第七章:长江文明VS黄河文明)所以,这座石头城遗址的发现,只能说充实了距今四千年左右黄河流域龙山文化即尧、舜、禹、夏时期的内容,与中华文明起源、发祥上万年时间相去甚远,何来“改写中国上古史及中华文明的起源”所以,今天中国的考古工作者还是历史文化学者,如果一直是这样的文明文化认识水准,其实就成为了“乱码”中华文明和贬损中华文明的实际操纵者,这也是本来没文化基础文化底蕴的西方能乱套中华文明、贬损中华文明的原因之一。

二、从目前的考古实际做点评2011年由陕西省、市、县三家文博机构组成联合考古队,对位于神木县的黄河支流秃尾河及其支流洞川沟交汇处的山梁顶部实地进行考古,已经清理发掘出一个面朝东方、居高临下、位置险要、占地2500平方米的城门遗址,发现了一处规模宏大的石砌城址,被称作石峁遗址。

2012年,经国家文物局批准,正式对石峁遗址进行了重点发掘及复查,并确认了石峁城址由“皇城台”、内城、外城组成。

内城墙体残长2千米,面积约235万平方米;外城墙体残长千米,面积约420万平方米。

其规模远大于年代相近的浙江良渚遗址(300多万平方米)和山西陶寺遗址(270万平方米),是目前所知我国规模最大的新石器晚期城址。

发掘工作从2012年5月至11月,考古队当年重点发掘东门,这是我国迄今考古发掘的最早石城门,其结构异常复杂。

发掘显示:它主要由“外瓮城”、两座包石夯土墩台、曲尺形“内瓮城”“门塾”等部分组成,这些设施以宽约9米的“『”形门道连接,总面积约2500平方米。

曾在考古现场考察过的四川省考古研究院院长高大伦认为,从总体上讲,石峁古城打破了中国夯土筑城的传统认知,其东门遗址无疑是目前考古发掘所见最早的石城门,其功能和结构的复杂性尚有待探讨,其在黄河文明史、甚至人类文明史上的意义都是难以估量的,在中华文化史上的地位堪称“华夏第一门”。

笔者认为,说这个石头城遗址的东门建筑上有特点这个可以由实际发掘来认定,但整个遗址的时代上限就已到了龙山文化中晚期,怎么能开口闭口“无疑是目前考古发掘所见最早的石城门”呢看看中华并人类最早的距今7000年前的城市——湖南澧县城头山,城市集居区占地近18万平方米,有居住区、制陶区、墓葬区、祭祀区,城平面呈圆形,有东、南、西、北四座城门,由护城河、城墙、城门、水门、旱门、十字街道、卵石大道、木桥、桥头堡、排水系统、防洪堤、水门等港口设施组成,无疑是目前人类发现的最早、功能最全的城市和港口;城头山遗址还出土了约6400年前烧成的砖瓦,发现了约5300年前的用烧好的砖瓦铺成10厘米~15厘米厚的长约30米的道路遗址,又发现了约5000年前用烧好的砖瓦作为地基的神殿。

还有距今近6000年的红山牛河梁遗址,占地约50平方公里,有积石冢、女神庙、大型祭坛等几十处。

所以从时间上说,无论你石峁城今天还是今后发掘怎样,都不能结论是最早的石头城门的。

而中国考古学会理事长张忠培先生认为是“河套地区规模最大的石头城、用玉器来表现文化、黄河腹地二里头文化之外另一个重要遗址”是比较符合实际比较到位的。

陕西省考古研究院认为,这4000多年前的史前最大城址,门址、石城墙、墩台、“门塾”、内外“瓮城”等重要遗迹体量巨大、结构复杂、构筑技术先进;初步认定石峁城址最早当修建于龙山中期或略晚,兴盛于龙山晚期,夏时期毁弃,属于我国北方地区一个超大型中心聚落。

陕西省考古研究院的这个认可也基本符合史实,笔者认为不应当用“中心聚落”定义,应当是当时的中心都城。

但这些都只能是为黄河流域龙山文明史填实了重大一笔,但说改变了中华上万年文明起源、发祥史就过了头。

至于这个孙周勇竟然说“它存在于华夏形成之前,也不在后来华夏的区域”是什么意思中国的文明文化学者就这样的水准认识,难怪今天的中华文明文化的正本清源是如此的艰难、恶搞,令人悲叹不止!三、文明发祥三要素——破解人类最早文明发端编纂于流波《源》新文明文化史观理论的创建者流波在论述人类文明最早发祥时指出:作为人类文明的总发源地,必然有着最早的文明基因、环环相扣的文明积淀、生生不息的源头活水。

具体说,要确认人类文明起源最早的问题,必须具备三个基本条件:一是具备文明肇端的地理生存环境;二是所发现文明遗存相对年代为最早;三是文明从年代序列上具有连续性从地域上向周边具有扩散性。

●概念的缘起苏美尔文明。

所谓文明发祥,就是人类文明发端,就是人类文明最早肇始。

按西方中心论,认为两河流域的苏美尔人创造了人类最早文明,大约距今6000年左右。

但西方研究者同时发现,这个文明是突然出现的,苏美尔人是黑眼睛黑头发黄皮肤的,他们从遥远的东方来,其语言与汉语相似。

这样看来,苏美尔人可能是从中国去的中华人。

●根据三要素分析。

从文明肇端的地理生存环境来说,人类四大古文明发生地都具备人类生存发展的条件;从距今年代来说,从公元前3000~6000间,四大文明古国遗址各有发现,时间各有千秋,很难有个相对优势。

然随着中国考古的发展和越来越多的古文明遗址的发现,打破了这个相对难以判断的格局——长江流域上万年农耕文明遗址的逐步发现及向周边年代的连续性空间的扩散性,突显人类文明发祥地的特征已成不争事实。

换句话说,古巴比伦、古埃及、古印度和中华文明,只有中华文明具备文明发祥三要素。

●长江流域上万年文明生生不息。

湖南道县玉蟾岩遗址距今万~万年,是目前为止发现的人类最早的农耕文明遗址,发现了目前人类最早的栽培稻、最早的陶器和人工编织物等。

以玉蟾岩农耕稻作文明为起点向四周延续扩散:向东向南产生江西仙人洞和吊桶环、江苏溧水神仙洞、广东英德牛栏洞、浙江浦江上山等上万年的水稻农耕文明;长江流域一带水稻农耕文明星罗棋布,如距今9000年之间的湖南澧县彭头山遗址,距今8000年的浙江萧山跨湖桥遗址,距今7500年左右的浙江河姆渡遗址,距今6000年的江苏高邮龙虬庄遗址等等。

长江流域水稻农耕文明向北向西黄河流域高纬度发展的最明显特征就是宜稻则稻,因地制宜发展栗、黍、麦等其它作物,如河南、陕西、甘肃的部分地方适合水稻的生长,于是形成裴李岗文化河南舞阳贾湖、仰韶文化甘肃庆阳、龙山文化陕西扶风案板等稻粟混作农业文明。

这个文明向印度半岛延续扩散发展有距今7000年的阿萨姆邦水稻文明,向东亚、东南亚延续扩散形成几距今几千年的农耕文明更是比比皆是。

●由此推断,即使是其它三大文明发现了年代较久远的文明遗址,也缺少周边相应遗址的延续性扩散性相佐证,更何况上万年前的印度、两河流域、埃及都还基本处于蛮荒阶段,至于其它支系文明,则更无从比起。

因此,长江流域成为中华并人类不二的文明发祥之地已铁板钉钉无可争辩。

?四、新文明文化史观“新文明文化史观”是对近代以来“西方中心论”主导下的文明文化史观进行反思、结合中华并人类越来越多的考古发现再进行综合研究得出:“中华文明上万年”、“中华文明是人类文明的源头”、“中华文明引领人类直到近代”、“中华人种是人类的祖种祖族”、“长江流域古糯语(人类最早文明发祥者——种植古糯稻的糯民说的语言暨古汉语的前身)为上中古全球通用语”、“中华文明博大精深,海纳百川,引领人类上万年,是人类文明进步的源动力”、“中华文明突显人类真善美、是人类社会美好和谐的圭臬”等重大新史观的概括。

这一史观和理论的横空出世,是近代以来人类文明文化史上开天辟地的大事件,是对近代以来由“西方中心论”主导下形成的中外主流意识形态下的文明文化历史观的彻底拨乱反正,是中华民族自鸦片战争来陷入内忧外患困境、民族意识步入“崇洋媚外”、“弱智糊涂”窘境重新走向文化复兴的标志,是人类重新走向天下大同、走向和谐文明、重建中华大九洲康庄大道的隆隆礼炮……中华文明的现代发展就是人类文明的未来走向。

这一史观的主要代表人物有:梁启超(已故)、李约琴(英国,已故)、李学勤、罗伯特·坦普尔(英国)、宫玉海、林河(已故)、王大友、董立章(已故)、史式、流波等,其中中青年学者流波(刘博)是这一观点、理论的集成创建者和最给力者。

《源——人类文明中华源流考》一书是这一史观和理论的最强奠基作。

二十世纪初,爱国学者梁启超已经深刻认识到中华文明在人类文明史中的应有地位被严重“矮化”,开始为中华文明鸣不平,但当时应者寥寥。

英国人李约琴博士从上个世纪三十年代开始研究中国古代科技史,用详细材料论证人类近代以前的四千年中国的科技发明一直遥遥领先,近代西方文明的突飞猛进正是在中国古代文明基础上的飞跃。

随着中国远古遗址的不断发现,中国极少数真知灼见者开始对“西方中心论”下的人类文明文化史观进行反思。

经过几十年反复的结合考古的综合研究、考证发现,原来中华文明并不是传统史学观认为的五千年而是上万年,全世界上中古史具有共同的特点和共同的来源,这个源头不是苏美尔人创造的文明或古埃及文明或古西亚文明等,而是中华文明,中华文明才是人类文明的不二源头。