中国烹饪的简史

- 格式:ppt

- 大小:2.12 MB

- 文档页数:19

中国烹饪文化发展史中国烹饪文化源远流长,经过几千年的发展,形成了独特而丰富的食文化。

中国烹饪文化的发展历程可追溯至远古时期,一直延续至今。

本文将从古代时期、中世纪时期、近现代时期三个时段来探讨中国烹饪文化的发展历程。

古代时期是中国烹饪文化发展的起点。

在夏、商、周等古代朝代,人们开始研究食物的烹制方法,并形成了一定的烹饪技艺。

这一时期,烹饪主要基于古老的传统和宗教仪式,讲究食物的烹调和食材的搭配。

同时,古代人们还注重饮食的药食同源,通过食物来调理身体。

例如,黄帝内经中提到的“五谷杂粮”,就是古代人们对均衡饮食的追求。

中世纪时期,中国烹饪文化进入了一个全新的阶段。

此时,中国文化开始与世界各地的文化交流,食物的种类和烹饪方法也受到了外来文化的影响。

这一时期,中国人开始接触到面食、面点等新的食物,并融合到自身的烹饪技艺中。

同时,火锅、炒菜等烹饪方法的兴起,为中国烹饪文化的发展注入了新的活力。

近现代时期,中国烹饪文化经历了更加广泛的交流和变革。

随着社会的发展和科技的进步,中国人开始接触到更多的外国美食,并将其融入到自己的饮食习惯中。

例如,西餐、日本料理等外国菜系在中国逐渐流行起来。

同时,中国人也开始注重烹饪的创新和改良,推出了许多具有地方特色的新菜肴,丰富了中国烹饪文化的内涵。

除了食物的烹饪方法和种类的变化,中国烹饪文化还体现在餐桌礼仪和饮食习惯上。

中国人讲究“食不厌精,脍不厌细”,注重食物的品质和口感。

同时,中国人还非常重视餐桌上的礼仪和仪式感,例如年夜饭、宴会等场合都有着独特的规矩和习俗。

总的来说,中国烹饪文化经历了漫长而丰富的发展历程。

从古代时期的传统和宗教仪式,到中世纪时期的文化交流和融合,再到近现代时期的创新和改良,中国烹饪文化不断演变和发展。

这一发展历程不仅反映了中国人的饮食习惯和审美观念的变化,也体现了中国文化的多样性和包容性。

中国烹饪文化的发展历史不仅值得我们深入研究和传承,也为世界各国提供了一个了解中国文化的窗口。

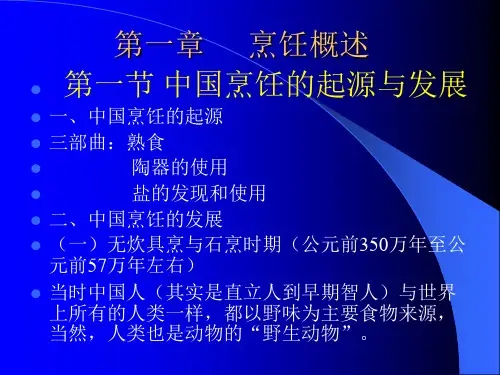

中国烹饪的发展,大体上可以划分为先秦,汉魏六朝、隋唐宋元和明清四个时期。

1、先秦时期

这是指秦朝以前的历史时期,即从烹饪诞生之日起,到公元前期221年秦始皇统一中国止,共约7800年。

此乃中国烹饪的草创时期。

2、秦汉魏六朝时期

秦汉魏晋南北朝起自公元前221年秦始皇吞并六国,上止于公元589年隋文帝统一南北,共810年。

这一时期是我国封建社会的早期,农业、手工业、商业和城镇都有较大的发展。

民族之间的沟通与对外交往也日益频繁。

在专制主义中央集权的封建国家里,烹饪文化不断出现新的特色。

3、隋唐宋元时期

这一时期属于中国封建社会的中期,先后经历过隋、唐、五代十国、北宋、辽、西夏、南宋、金、元等20多个朝代,统一局面长,分裂时间短,政局较稳定,经济发展快,饮食文化成就斐然,是中国烹饪发展史上的第二个高潮。

4、明清时期

清朝后期社会统治日见衰朽,由于帝国主义的侵扰,中国被套上了半封建半殖民地的枷锁。

统治阶级骄奢淫侈,贪求无厌,烹饪迅猛发展,宫廷菜和官府菜大盛。

以"满汉全席"为标志的超级大宴活跃在南北,中国饮膳结出硕大的花蕾,达到了古代社会的最高水平,获得"烹饪王国"的美誉。

中国名厨及其代表菜系演变 history 中国名厨及其代表菜系演变中国是一个美食之国,拥有悠久的烹饪历史。

在中国烹饪艺术的发展过程中,名厨们扮演着重要角色,他们独特的技艺和创新的菜系演变使得中国菜在世界范围内享有盛誉。

本文将介绍中国名厨及其代表菜系的演变历史。

一、齐庄公和齐厨师中国烹饪艺术的历史可以追溯到古代。

公元前6世纪,齐国的庄公聘请了一位出色的厨师,开创了中国历史上第一个以名厨为主导的烹饪时代。

齐厨师以其精湛的技艺和创新的烹饪方法,使齐国的菜肴迅速崛起,成为当时最有名望的菜系之一。

二、孔庙泰山厨师古代孔庙是中国儒家文化的重要象征,也是孔子的祭祀场所。

泰山作为中国五岳之一,也是儒家文化的重要象征。

孔庙泰山厨师以儒家的传统文化为指导,将烹饪技艺与儒家思想相结合,形成了独特的菜系。

这些菜系注重对食材的处理和烹饪过程的细节,强调道德修养和精神境界,成为中国菜肴文化的重要组成部分。

三、清代宫廷御厨清代是中国烹饪艺术达到巅峰的时期之一。

清代宫廷御厨以其精湛的技艺和独特的创新,创造了许多经典的菜肴。

这些菜肴注重口味的平衡和色香味俱佳,细致入微的加工工艺和精心的摆盘方式,展现了中国菜肴的优雅和华丽。

四、近现代名厨近代以来,中国名厨的数量和影响力进一步增加。

在这个时期,一些名厨凭借其独特的技艺和创新的菜肴,成为中国烹饪界的代表人物。

比如齐庄公、李洪宇和陈建国等名厨,他们不仅在国内享有盛誉,还在国际上产生了广泛的影响。

五、四大菜系的演变在中国名厨的引领下,中国菜肴逐渐形成了四大菜系,即川菜、鲁菜、粤菜和苏菜。

这四大菜系各具特色,代表了中国不同地域的烹饪文化。

川菜以其麻辣和丰富的口味而闻名,鲁菜追求原汁原味,粤菜注重原料的新鲜和烹饪的精细,苏菜讲究色、香、味、形的完美结合。

六、菜系演变对中国烹饪的影响中国名厨及其代表菜系的演变对中国烹饪产生了深远的影响。

名厨们的创新和探索丰富了中国菜的种类和口味,推动了中国菜肴的发展。

中国厨师的历史中国厨师的历史可以追溯到古代,经历了不同时期的发展,逐渐形成了独特的烹饪技术和菜系。

以下将从早期烹饪技术、菜系的发展、食疗理论、饮食文化、厨师教育、餐饮业的繁荣、国际交流和现代烹饪科技等方面,介绍中国厨师的历史。

1.早期烹饪技术在古代,烹饪技术主要包括烤、煮、蒸、炖、腌制和烘焙等。

早期烹饪工具包括鼎、镬、甑、炉等,食材处理方法简单,主要包括洗净、切块、研磨等。

调味技巧上,古人已经开始使用各种香料和调料,如葱、姜、蒜、盐、醋等,以增加食物的口感和营养价值。

2.菜系的发展中国菜系历史悠久,发展出了许多各具特色的地方菜系。

最早的菜系可以追溯到周朝的“八珍”,后来又逐渐发展出鲁、川、苏、粤、闽、浙、湘、徽等八大菜系。

每个菜系都有其独特的烹饪技巧和口味特点,如鲁菜的鲜咸适中、川菜的麻辣香鲜、苏菜的鲜嫩清淡等。

菜品的创新也随着时代发展不断涌现,许多名菜都是由历代厨师精心研制而成的。

3.食疗理论中国厨师深谙食疗之道,认为饮食对身体健康有着重要影响。

食疗理论强调膳食营养平衡,根据食物的性味、归经等特点进行合理搭配。

同时,提倡健康饮食,注重食物的养生保健功能,如八宝粥、龙眼粥等都具有滋补保健作用。

食疗理论的不断发展,对中国厨师烹饪技艺的提升也起到了积极的推动作用。

4.饮食文化中国饮食文化博大精深,涵盖了餐桌礼仪、用餐方式、传统文化等方面。

在餐桌礼仪方面,中国厨师注重餐具的使用、座次的安排和进食的顺序,以体现尊重和礼貌。

用餐方式上,中国厨师根据地域和菜系特点,发展出了围餐制、分餐制等多样化形式。

传统文化方面,中国厨师将文化元素融入到美食制作中,如根据节令时蔬、成语故事等制作的美食,既美味又富有文化内涵。

5.厨师教育中国厨师教育体系源远流长,早在周朝就已经出现了专门的厨师培训场所。

随着时代的发展,厨师教育逐渐完善,如今已经形成了一套完整的职前教育和在职培训体系。

职前教育主要包括烹饪院校教育、烹饪技能培训中心等,在职培训则主要通过师徒传承、专业进修等方式进行。

中国烹饪的历史与现代发展中国烹饪源远流长,历经千年演变和发展,成为世界上最具影响力的烹饪文化之一。

本文将回顾中国烹饪的历史,并分析其现代发展的趋势与影响。

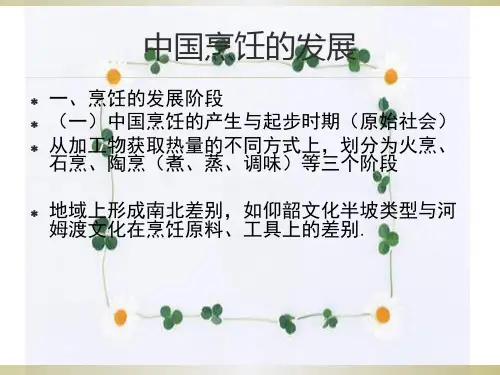

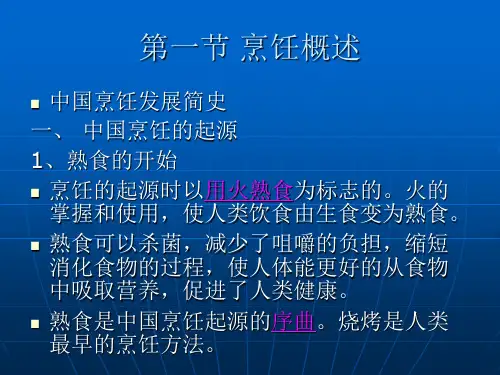

一、中国烹饪的历史1.1 原始时期的烹饪技术早在原始社会,中国的祖先就开始利用火种烹饪食物。

他们掌握了将生食烹煮成熟食的技术,为人类食品发展奠定了基础。

在这一时期,中国烹饪技术主要依靠石器、木器等原始工具进行制作,食材以采集的蔬果、猎取的动物为主。

1.2 封建社会的烹饪艺术随着封建社会的发展,中国烹饪进入了一个高度发达的阶段。

不同地区的饮食文化开始形成,并且与地域特色、气候风土相结合。

这个时期的中国烹饪注重食物的形状、口感和颜色,讲究菜品的质地、切割工艺和装盘艺术。

同时,餐桌礼仪也逐渐形成,并影响至今。

1.3 宫廷烹饪的享乐时代中国封建社会的宫廷烹饪曾经达到了巅峰。

皇室厨师们以创新的技艺和讲究的用料手法,烹制出一系列菜肴,使得宫廷烹饪成为一种高雅艺术。

同时,许多名菜在宫廷时期诞生,如北京烤鸭和清蒸鲈鱼等,至今仍享有盛誉。

1.4 地方特色菜系的形成中国地域辽阔,不同地区的烹饪风格也各具特色。

鲁菜、川菜、粤菜、闽菜等地方菜系逐渐形成并得到发扬光大。

每个地方菜系都有其独特的调味方式和烹饪技法,代表着不同地区的文化和历史传承。

二、中国烹饪的现代发展2.1 古法与现代技术相结合现代社会的发展带来了烹饪技术的革新。

传统的烹饪方法与现代科技相结合,使得中国烹饪更加高效、便捷。

例如,电饭煲、传统炒锅与煤气灶等烹饪器具的改良,让家庭烹饪更为简便,同时亦保持了食物的传统口味。

2.2 中华美食走向世界随着全球化的进程,中国菜逐渐走向世界舞台,成为国际烹饪界的一部分。

中国菜在海外引起了巨大的关注,中餐馆遍布世界各地。

中国烹饪的调味方式,如酱油、醋、花椒等日益受到全球消费者的欢迎。

2.3 健康与绿色烹饪在当今社会,健康饮食和绿色环保成为人们关注的重点。

中国烹饪也逐渐注重食材的品质和健康素养,选择更加新鲜、天然的食材,并减少使用味精等添加剂。

脍炙人口有来头在远古时代,人们还没有发现“火”的用途,所以那时候获得的肉类,基本上是生食。

虽说后来“火”被广泛应用,人类的食物也以熟食为主了,但在人们的日常生活中,依然可以看到远古时代的影子。

比如说汉字“脍”的意有不少朋友认为,因为中餐里用“炒”这种方式烹饪出来的菜肴比重非常大,据一些民间统计出来的数据看,当下的中餐菜品里有80%都是通过“炒”来完成的,所以炒菜一定是中国人发明的最古老的烹饪方法。

甚至有人说,看看出土的殷商时期的烹饪器具:鼎,那么大一个物件,总不能只用来煮汤吧,就不能放点油,炒炒菜?要我说,持有这种想法的朋友,怕是犯了主观臆断的毛病,鼎身整体那么笨重,确实不适合炒菜,况且中国人在用鼎做饭的时候,脑子里还真没有“炒”这个概念,实际上,“炒”在中国烹饪史上属于后起之秀。

接下来,我们就来盘点一下中国古老的烹饪方法。

源远流长的中餐烹饪史,炒菜只算后起之秀,哪些方式一直沿用?思,指的就是切得很细的肉丝或鱼丝,唐朝时,“脍”通常指的就是生切的鱼片或鱼丝,估计现在热爱吃生鱼片的日本人,就是受了唐朝“脍”的影响。

应该说,人类最早的烹饪技法应该就是生切,而“脍”就是由这种技法发展演变而来的。

文/阐史官晓悦 图片来源/网络有了“火”,人们就开始吃烤熟的食物了。

可以说,“烤”的历史也是可以上溯到远古时代的。

而且这种形式到现在也深受人们的喜爱,否则今天大街上那些卖烧烤和撸串的店铺,就不会那么生意火爆了。

据说论烤制食物,现今外国人的方△“烤肉煮肉图”壁画砖 甘肃省博物馆△豆,商周时期专以盛装肉食,广泛用于祭祀场合法比中国人粗犷得多。

中东地区流传着一道名为烤骆驼的大菜,就是在一整只骆驼里塞一只羊,在羊的肚子里塞一只鸡,然后整体来烤制。

其实,这种做法在中国唐代就风靡过,那时的人们会把一只肚子里塞满糯米和调料的鹅,放到一只整羊腹中,再把羊腹缝合,然后整体进行烤制,烤熟后,把鹅从羊腹中取出,一起享用。

据说这道菜的名字叫“浑羊段忽”。