优质课一等奖高中语文必修三《寡人之于国也》 (1)

- 格式:ppt

- 大小:336.50 KB

- 文档页数:8

寡人之于国也教学目标:一、方法能力目标:1、培养学生运用孟子“知人论世”的方法,解读孟子的文章。

2、引导学生通过朗读体会理解文章的思想感情和论辩艺术。

二、知识目标:1、掌握重点词语、特殊句式,能正确理解文意。

2、理解文中“仁政”的内涵,以及现实意义。

三、情感态度价值观目标:1、感受孟子伟大崇高的人格。

2、感受儒家传统仁政思想的价值。

教学重难点:1、积累文言知识,读通文章。

2、朗读与解读并重,读出言外之味。

3、感悟孟子的伟大精神,理解儒家的仁政思想。

教辅手段:自制多媒体课件、多媒体投影设备(一)复习导入1.下列加点字读音和意义都正确的一项是A.数罟(ɡǔ网)饿莩(piǎo 饿死的人)B.颁白(bān 通“斑”)曳兵(yè摇着)C.庠序(yánɡ学校)衣帛(yì穿)D.孝悌(dì尊重父母)狗彘(zhì猪)【答案】A/B.曳:拖着 C.庠:xiánɡ D.悌:tì敬爱兄长。

2.下列画线字解释正确的一项是:A.河内凶(有战乱) B.邻国之民不加(增加)少B.填然鼓之(代词,代“鼓”) D.弃甲曳(拖着)兵而走3.下列各句中加点字解释不正确的一项是()A.直不百步耳直,通“只”,“不过”。

B.则无望民之多于邻国也无,通“毋”,不要。

C.颁白者不负戴于道路矣戴,通“载”,承担。

D.涂有饿莩而不知发涂,同“途”,道路。

4.下列加点词的意义和用法解释不正确的一项是()A.填然鼓之名词作动词,鼓噪起来。

B.树之以桑名词带宾语“之”,作动词,种植。

C.五十者可以衣帛矣名词带宾词“帛”,作动词,穿上。

D.谨庠序之教形容词作动词,认真从事。

解析:考查词类活用:A项中“填然鼓之”的“鼓”作动词,敲鼓。

答案:A5、与例句句式相同的一句是例:树之以桑A.非我也,岁也B.数口之家可以无饥矣C.或五十步而后止D.公与之乘,战于长勺6.请你译一译:①、谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

《寡人之于国也》教案一、教案背景《寡人之于国也》是中国历史上一位著名思想家所言的一句话,该句话旨在表达统治者对国家及其人民的重要责任和义务。

本教案旨在通过学习该句话的含义和背后的思想,培养学生对历史和政治的理解能力,并培养他们对公共事务的关注和参与能力。

二、教学目标1. 了解《寡人之于国也》的出处和背景;2. 理解《寡人之于国也》所传达的思想和价值观;3. 掌握运用《寡人之于国也》思想分析和解决实际问题的能力;4. 培养学生对公共事务的关注和参与意识。

三、教学内容1. 《寡人之于国也》的出处和背景介绍;2. 《寡人之于国也》的思想内涵和价值观分析;3. 运用《寡人之于国也》思想进行实际问题解析;4. 基于《寡人之于国也》的思想引导学生关注和参与公共事务。

四、教学方法1. 阅读理解:通过阅读相关文献、历史资料和评论,深入了解《寡人之于国也》的意义和背景;2. 分组讨论:将学生分成小组,让他们互相交流和讨论自己对《寡人之于国也》的理解和感受;3. 个案分析:指导学生分析和解决实际问题,运用《寡人之于国也》的思想进行思考和行动;4. 辩论演练:组织学生进行辩论,讨论《寡人之于国也》的局限性和适用性。

五、教学步骤1. 引入:通过列举一些富有争议的现实问题,激发学生对公共事务的兴趣和思考;2. 探索:让学生自由讨论《寡人之于国也》的理解和意义,引导学生思考统治者对国家和人民的责任;3. 阐释:介绍《寡人之于国也》的出处和背景,解析其思想内涵和传递的价值观;4. 实践:引导学生运用《寡人之于国也》的思想分析和解决实际问题,如道德难题、历史事件等;5. 辩论:组织学生进行辩论,讨论《寡人之于国也》的局限性和适用性,培养学生批判性思维和辩证能力;6. 总结:总结《寡人之于国也》的教学内容和学习成果,鼓励学生运用所学知识和思想进行思考和行动。

六、教学评估1. 参与度评估:观察学生在小组讨论和辩论演练中的积极参与程度;2. 表达能力评估:评估学生在辩论演练中的言辞表达和逻辑思维能力;3. 解决问题能力评估:评估学生运用《寡人之于国也》思想分析和解决实际问题的能力;4. 学习反思评估:要求学生撰写一篇关于《寡人之于国也》学习和思考的反思文章,评估其对所学内容的理解和应用能力。

寡人之于国也《孟子》一、教学目标1、知识目标(1)了解孟子所提倡的“仁政”思想;(2)掌握本文涉及到的古汉语知识。

2、能力目标(1)在熟读课文的基础上背诵课文;(2)理解文意,能够体会孟子的行文特色。

3、情感目标(1)从孟子的言行之中体会中国传统文化的内涵(2)认识孟子思想的现实意义。

二、教学重点层层深入,分析孟子对治国得失的哲学思辩,站在现代的角度理解孟子的思想;三、教学难点领会孟子辩词的思想性、逻辑性,感受文章的语言魅力四、教学方法1、诵读教学法:要求做到正确、流利、有感情,使文言文语感训练和优秀传统文化教育能够落到实处。

2、点拨教学法:本文选自儒家经典名著,语句看似浅显,内涵却较艰深。

为此,在背景资料介绍、文化知识简介及比喻说理的分析方面教师须对学生进行点拨指导。

五、讲授新课(一)、导入新课《孟子》的犀利、《庄子》的恣肆、《荀子》的浑厚和《韩非子》的峻峭,被称为先秦散文的“四大台柱”。

作为继孔子之后最伟大的儒学大师,由于时代及学术交流与竞争使然,孟子论辩之术在气势、声威、心理、思想、情感和技巧上,体现出众多高超之处。

那么我们今天就更进一步走近孟子,学习他的《寡人之于国也》。

二、(二)、作者介绍孟子(约前372—前289),名轲,字子舆,战国邹(今山东邹城东南)人。

著名的思想家、政治家、教育家。

相传是鲁国贵族孟孙氏的后裔。

猛子幼年丧父,家庭贫困,曾受业于子思(孔子孙)的学生。

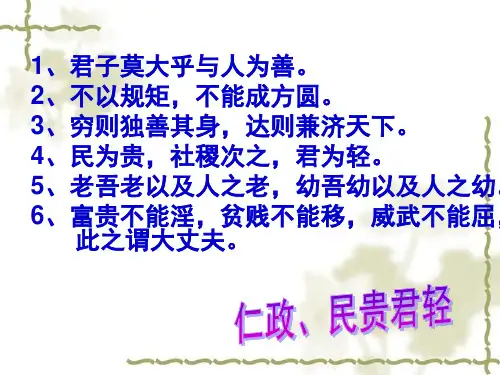

孟子继承了孔子仁的思想和天命思想,发展为仁政学说。

主张“民为贵,社稷次之,君为轻”。

孟子认为人性本善,“人皆有不忍之心”。

他把道德规范概括为四种,即:仁、义、礼、智。

孟子还十分重视道德修养,认为士应该做到“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。

《孟子》是先秦诸子杰出的散文著作,内容包括孟子的政治学说、政治活动、哲学思想和个性修养。

《孟子》与《论语》同是语录体散文,与《论语》相比,它篇幅较长,内容也更具体,描绘也更细致。

《孟子》语言犀利酣畅,感情洋溢饱满,说理深刻透彻。

《寡人之于国也》高二语文教案一等奖设计《《寡人之于国也》高二语文教案一等奖设计》这是优秀的教案文章,希望可以对您的学习工作中带来帮助!1、《寡人之于国也》高二语文教案一等奖设计一、教学要求:1.学习常见文言实词和虚词的用法,能以旧推新。

2.分析常见文言句式的特点。

3.体会孟子的仁政思想在当时的时代意义。

二、教学重点:落实相关文言虚实词,翻译课文。

三、教学难点:孟子“仁政”思想具有的时代意义。

四、课型:新授课五、教学方法:文言文分析与解读相结合的方法。

六、教学时数:2课时七、教学内容及步骤:第一课时教学要点:朗读课文,疏通讨论分析1-3段。

教学内容及步骤:一.教学导入:同学们,前一课我们学习了孔子的“文德服人”的治国原则,了解了儒家的“仁爱”思想。

今天,我们继续学习孟子的《寡人之于国也》一文,了解一下孟子的“仁政”思想,看看孟子对儒家思想有哪些发展。

二.孟子及《孟子》介绍:孟轲(约前372~前289)战国时期邹人,名轲,字子舆,孔子孙子子思的再传弟子,儒家大师。

《孟子》是一部记录孟轲思想及其言行的书。

孟子的主要主张是:仁政,民贵,君轻。

与孔子合称“孔孟”。

孔子被尊为“圣人”,孟子被尊为“亚圣”。

三.预习检测:1.正音练习。

数罟(gǔ)洿池(wū)鱼鳖(biē)河豚(tún)狗彘(zhì)庠序(__áng)孝悌(tì)饿莩(piǎo)2.朗读课文,注意断句。

① 上如知此,则无望民之多于邻国也② 是何异于刺人而杀之③ 斯天下之民至焉四.分析课文第一段:1.“寡人之于国也”中“之”和“于”是什么用法?答:“之”是助词,无意义(另有一种解释:“这样”,亦通);“于”是对于的意思。

2.“尽心焉耳矣”中“焉耳矣”是什么用法?答:“焉耳矣”三个语气助词连用,加强语气。

3.理解下列词语在句中的意思和用法。

① 凶A河内凶庄稼收成不好B凶多吉少不吉利的事C汉初匈奴凶黠凶恶,残暴D甫闻凶讯不幸,多指丧事E缉拿元凶杀人的人② 加A邻国之民不加少更加B欲加之罪,何患无词施加C樊哙覆其盾于地,加彘肩上放上D而山不加增,何苦而不平增加E牺牲玉帛,弗敢加也夸大4.梁惠王是怎样治理国家的?答:采用移民移粟的措施。