(元)赵子昂行书千字文2

- 格式:pdf

- 大小:8.05 MB

- 文档页数:26

《千字⽂》全⽂拼⾳版及解释为了让学习精益求精,本头条号或许才因此⽽削繁复简,回归到共同读优秀的中华经典的初衷。

我们的孩⼦⼤⼈们要写出更优秀符合时代发展的佳作,必需了解与懂得欣赏中华传统⽂化的美。

我在写⽂之外,希望有些时间,与你们共同学习。

《千字⽂》⾮常适合孩⼦和喜爱国学⽂学的爸妈们,共同读诵学习。

如果,发现我们以前错过了没好好学习。

没关系,现在开始关注我们,⼀起开始在线读诵学习吧。

《千字⽂》全⽂朗诵(语⾳)视频链接《千字⽂》由南北朝时期梁朝散骑侍郎、给事中周兴嗣编纂、⼀千个汉字组成的韵⽂(在隋唐之前,不押韵、不对仗的⽂字,被称为“笔”,⽽⾮“⽂”)。

梁武帝(502—549年)命⼈从王羲之书法作品中选取1000个不重复汉字,命员外散骑侍郎周兴嗣编纂成⽂。

全⽂为四字句,通⽂押韵流畅,对仗⼯整,条理清晰,脉络清晰,语⾔洗练,辞藻华丽,⽂采斐然。

全⽂内容包罗万象,融知识性、可读性和教化性于⼀炉,并通篇贯穿以统⼀的思想。

它的精华和长处后来为《三字经》所吸取。

《千字⽂》作为中国1000多年的启蒙读物,传承了不少⽂化,也启蒙了不少⼤⽂豪们。

现在⼩朋友们⼜开始学习《千字⽂》了,甚⾄不少外国⼈还把这个翻译成他们的语⾔,教育他们的⼩孩⼦。

但是《千字⽂》有⼏个⼩知识,你知道吗?⼀、先有字,后有⽂。

《千字⽂》的字是王羲之写的,当时的皇帝梁武帝觉得写的很不错,号召孩⼦们读书⼀定要从王羲之的字中学习。

孩⼦们不知道要学习哪些字,皇帝就从王羲之的字中找了1000个,但是1000个字太多,⼜不连贯就找了⼀个⽂采很好的⼤⾂,让他编成顺⼝溜。

所以,这本书是先有的字,后有的⽂。

⽐现在的命题作⽂还厉害,直接是命好了字,让排列。

⼆、字样不重复。

上⾯提到了是⼀千个字组成的⽂章,也就是说这个⽂章中的每⼀个⽂字只能出现⼀次。

这个难度对于众⽹友来说,恐怕有点难度吧。

即便只⽤100个不重复的⽂字,写⼀段话,也够为难的。

三、⼀晚上写成。

要不怎么说古代的才⼦真是厉害呢。

![元张渥《九歌图》三作辨伪(上)[Word文档]](https://uimg.taocdn.com/dcc2cb5032687e21af45b307e87101f69e31fbf5.webp)

元张渥《九歌图》三作辨伪 (上)关键字:元张渥《九歌图》三作辨伪 (上)本文为Word文档,感谢你的关注!本刊2017年第1期刊载《赵孟书法三作考辨之一――〈小楷书道德经卷〉辨伪》一文,内中涉及到张大千旧藏赵孟《九歌书画册》。

徐邦达先生鉴此册的绘画为元末张渥画,对开书“九歌”等文辞为伪赵孟书,其书款及所钤“赵子昂氏”一印,与伪赵孟《六体千字文》的款书、钤印“十分相像”,“为一人伪作”。

由此引起本人的再研究。

张渥诸本《九歌图》果真为真迹吗?张渥(生卒年不详),字叔厚,淮南人,博学明经,累举不得志于有司,遂放意为诗章,自号“贞期生”。

又能用李龙眠法为白描,与玉山主人(顾瑛)友善,曾绘《玉山雅集图》,会稽杨廉夫为之序(引自清顾嗣立编《元诗选・三集》中“贞期先生张渥”小传,中华书1987年1月出版)。

著有《贞期生稿》一书。

“九歌”为《楚辞》篇名,原为传说中的一种远古歌曲的名称,战国楚人屈原据此加工或改作而成。

共十一篇,计有“东皇太一”、“云中君”、“湘君”、“湘夫人”、“大司命”、“少司命”、“东君”、“河伯”、“山鬼”、“国殇”、“礼魂”。

北宋著名画家李公麟曾以此为题,创作《九歌图》,《宣和画谱》有记载,今已失传。

宋元时期颇有学习李公麟画法绘制《九歌图》的,张渥即是其中较著名者。

据元末明初人贝琼《清江文集・卷二十三》记,张渥曾为周伯琦之子周克复画过一卷。

按“九歌”十一篇,除最后一篇“礼魂”外,其余每篇一图,后由周伯琦以小篆书“九歌”原文。

该作今亦失传。

现存的张渥所绘《九歌图》,除上述《九歌书画册》中被徐先生鉴为张渥所画的一册外,尚有三本传世之作。

上海博物馆藏张渥画、吴�弊�书“九歌”一卷(下文简称“上博本”),创作时间为至正六年(1346)九月既望,卷后有元张雨、明姚汝循、詹景凤等人题跋,明詹景凤《东图玄览》、清顾文彬《过云楼书画记》等书著录。

吉林省博物馆藏张渥画、吴�绷ナ椤熬鸥琛币痪恚ㄏ挛募虺啤凹�博本”),创作时间为至正六年冬十月,卷末有元倪瓒题记,清吴升《大观录》、安岐《墨缘汇观》、《石渠宝笈・三编》等书著录。

赵孟 书法三作考辨之二作者:肖燕翼来源:《中国收藏》2017年第02期明末书法家莫是龙为赵孟《行书千字文》卷题跋道:“昔人谓方圆一万里,上下数千年,绝无承旨(赵孟)书法,观此本信然。

”而此卷书法果真如此超迈古今人吗?莫是龙此跋是应此卷收藏者郭衢阶所书,他是因“捧场”而故作此“溢美之言”,还是真以为该书“神韵精能”而由衷感叹呢?让我们重新认识一下这一卷自明末以来皆以为真迹无疑的赵氏书法名作。

赵孟《行书千字文》卷,绢本,乌丝栏直栏,行书《千字文》全篇,款署:“子昂书”并前后钤印“赵”、“大雅”、“赵子昂”三印。

卷前引首有明徐霖篆书“松雪千文”四字。

卷后幅有元明人二十一家题跋或观款。

明詹景凤《东图玄览编·卷一》、清缪曰藻《寓意录·卷二》、《石渠宝笈·初编》、《故宫已佚书画目》等书著录。

杨仁恺《国宝沉浮录》一书记该卷:“真迹。

长春刘万兆送交原东北博物馆。

上调故宫博物院。

”影印于《故宫博物院文物珍品全集·元代书法》。

迄今研究,该卷有些问题需要再作鉴考。

| 元明人题记的错简 |卷后元明人二十一家题跋、观款,分别书在尾纸的五接纸上,每接纸的接缝处钤有“合同”白文长方印。

但二十一家的题跋、观款,以书者的时代、书写时间,大都错简混乱,毫无时代、时间的顺序,让人匪夷所思。

分别序列如下:第一接纸有元张雨、明万历年间人莫是龙二家书题。

第二接纸有元至正六年丙戌(1346年)一年内玄览道人(王寿衍),赵孟之子赵奕、赵雍三人的观款;赵孟之婿王国器、元郑元祐二人题。

第三接纸有元黄公望于至正七年(1347年)书题,明张湘于嘉靖庚子(1540年)书观款,明万历间人詹景凤书题。

第四接纸有明万历间人郭衢阶书题,苏雨于万历甲申(1584年)书题,徐霖于正德己卯(1519年)书观款,明关大道书观款。

第五接纸有廖守初于正德己卯(1519年)书观款,沈绍文于丁亥、应为嘉靖六年(1527年)书题,袁袠、王守、苏术三人于嘉靖辛丑(1541年)年书题或观款,明邹守益、王畿二人观款。

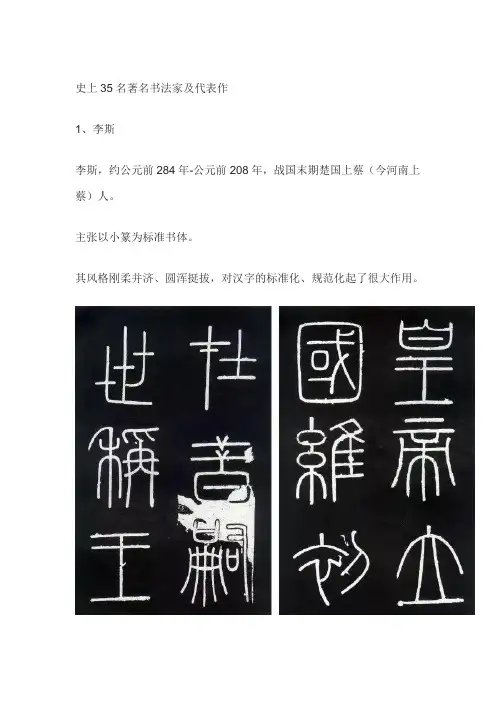

史上35名著名书法家及代表作1、李斯李斯,约公元前284年-公元前208年,战国末期楚国上蔡(今河南上蔡)人。

主张以小篆为标准书体。

其风格刚柔并济、圆浑挺拔,对汉字的标准化、规范化起了很大作用。

李斯《峄山刻石》2、蔡邕字,骨气洞达,爽爽有神力。

蔡邕,133-192年,字伯喈,陈留郡圉(今河南开封)人。

东汉时期著名文学家、书法家,才女蔡文姬之父。

蔡邕精通音律,才华横溢,师事著名学者胡广。

除通经史、善辞赋之外,又精于书法,擅篆、隶书,尤以隶书造诣最深。

所创“飞白”书体,对后世影响甚大。

东汉灵帝好书法,于是书法名家辈出,以蔡邕为第一。

唐张怀瓘《书断》评蔡邕飞白书“妙有绝伦,动合神功”。

其笔迹流传至今日的,有《郭桂宗碑》与《西狭颂》等。

蔡邕《熹平石经》3、张芝字,如汉武爱道,凭虚欲仙。

生年不详,字伯英。

擅长草书中的章草,将古代当时字字区别、笔画分离的草法,改为上下牵连富于变化的新写法,富有独创性,在当时影响很大,有“草圣”之称。

传说他曾有“临池学书,池水尽黑”的逸话。

对后世王羲之、王献之的草书影响颇深。

张芝《终年帖》4、钟繇字,如云鹄游天,群鸿戏海,行间茂密,实亦难过。

钟繇,151-230年,字元常,颍川人社(今河南许昌长葛东)人。

钟繇在书法方面颇有造诣,是秦汉以来第一人。

他是楷书(小楷)的创始人,被后世尊为“楷书鼻祖”。

钟繇对后世书法影响深远,王羲之等后世书法家都曾经潜心钻研学习钟繇书法。

与东晋书法家王羲之并称为“钟王”。

南朝庾肩吾将钟繇的书法列为“上品之上”,唐张怀瓘《书断》中则评其书法为“神品”。

流传下来的笔迹有《宣示表》、《荐季直表》、《贺捷表》等。

以《宣示表》为最佳。

钟繇《宣示表》书法是晋代特色之一,非常精工而巧妙。

魏晋一代,文采风流,所以才产生了卫夫人这位著名的女性书法家。

5、卫夫人字,如插花舞女,低昂美容;又如美女登台,仙娥弄影,红莲映水,碧沼浮霞。

卫夫人,名铄,字茂猗(272-349年),河东安邑(今山西夏县北)人,汝阴太守李矩之妻。

“元人冠冕”之大师赵孟頫赵孟頫,元代著名画家,楷书四大家(欧阳询、颜真卿、柳公权、赵孟頫)之一。

赵孟頫博学多才,能诗善文,懂经济,工书法,精绘艺,擅金石,通律吕,解鉴赏。

特别是书法和绘画成就最高,开创元代新画风,被称为“元人冠冕”。

赵孟頫(1254—1322),字子昂,号松雪,松雪道人,又号水精宫道人、鸥波,中年曾作孟俯,汉族,吴兴(今浙江湖州)人。

元代著名画家,楷书四大家(欧阳询、颜真卿、柳公权、赵孟頫)之一。

赵孟頫博学多才,能诗善文,懂经济,工书法,精绘艺,擅金石,通律吕,解鉴赏。

特别是书法和绘画成就最高,开创元代新画风,被称为“元人冠冕”。

他也善篆、隶、真、行、草书,尤以楷、行书著称于世。

一生历宋元之变赵孟頫一生历宋元之变,仕隐两兼,他虽为贵胄,但生不逢时,青少年时期南宋王朝已如大厦将倾,他在坎坷忧患中度过。

很好的文化家庭熏陶他的父亲赵与告官,至户部侍郎兼知临安府浙西安抚使,善诗文,富收藏,给赵孟頫以很好的文化熏陶。

但赵孟頫十一岁时父亲便去世了,家境每况愈下,度日维艰。

宋灭亡后被元重用宋灭亡后,归故乡闲居。

元至元二十三年(1286年)行台恃御史程钜夫“奉诏搜访遗逸于江南”,赵孟頫等十余人,被推荐给元世祖忽必烈,初至京城,赵孟頫立即受到元世祖的接见,元世祖赞赏其才貌,惊呼为“神仙中人”,给予种种礼遇,被任命为从五品官阶的兵部郎中,两年后任从四品的集贤直学士。

至元二十九年 (1292)出任济南路总管府事;在济南路总管任上,元贞元年(1295),因世祖去世,成宗需修《世祖实录》,赵孟頫乃被召回京城。

便借病乞归可是元廷内部矛盾重重,为此,有自知之明的赵孟顺便借病乞归,夏秋之交终于得准返回阔别多年的故乡吴兴。

赵孟頫在江南闲居四年,无官一身轻,闲情逸致与鲜于枢、仇远、戴表元、邓文原等四方才土聚于西子湖畔,谈艺论道,挥毫遣兴,过着与世无争的宁静生活。

大德三年 (1299),赵孟頫被任命为集贤直学士行江浙等处儒学提举,官位虽无升迁,但此职不需离开江南,与文化界联系密切,相对儒雅而闲适,比较适合赵孟頫的旨趣,他一直干了十一年。

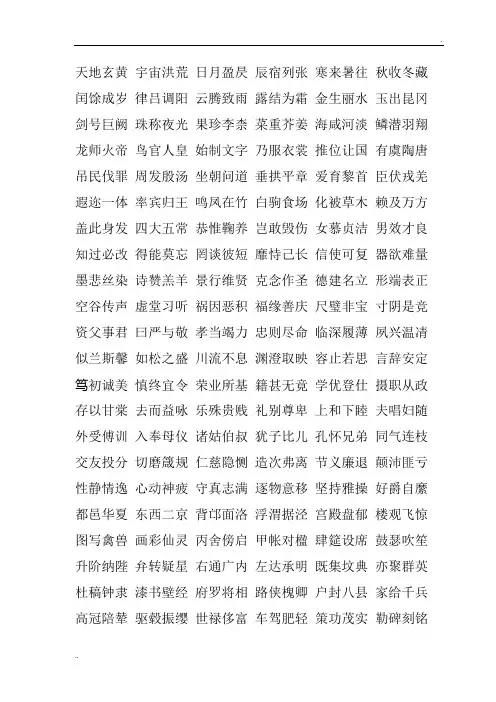

天地玄黄宇宙洪荒日月盈昃辰宿列张寒来暑往秋收冬藏闰馀成岁律吕调阳云腾致雨露结为霜金生丽水玉出昆冈剑号巨阙珠称夜光果珍李柰菜重芥姜海咸河淡鳞潜羽翔龙师火帝鸟官人皇始制文字乃服衣裳推位让国有虞陶唐吊民伐罪周发殷汤坐朝问道垂拱平章爱育黎首臣伏戎羌遐迩一体率宾归王鸣凤在竹白驹食场化被草木赖及万方盖此身发四大五常恭惟鞠养岂敢毁伤女慕贞洁男效才良知过必改得能莫忘罔谈彼短靡恃己长信使可复器欲难量墨悲丝染诗赞羔羊景行维贤克念作圣德建名立形端表正空谷传声虚堂习听祸因恶积福缘善庆尺璧非宝寸阴是竞资父事君曰严与敬孝当竭力忠则尽命临深履薄夙兴温凊似兰斯馨如松之盛川流不息渊澄取映容止若思言辞安定笃初诚美慎终宜令荣业所基籍甚无竟学优登仕摄职从政存以甘棠去而益咏乐殊贵贱礼别尊卑上和下睦夫唱妇随外受傅训入奉母仪诸姑伯叔犹子比儿孔怀兄弟同气连枝交友投分切磨箴规仁慈隐恻造次弗离节义廉退颠沛匪亏性静情逸心动神疲守真志满逐物意移坚持雅操好爵自縻都邑华夏东西二京背邙面洛浮渭据泾宫殿盘郁楼观飞惊图写禽兽画彩仙灵丙舍傍启甲帐对楹肆筵设席鼓瑟吹笙升阶纳陛弁转疑星右通广内左达承明既集坟典亦聚群英杜稿钟隶漆书壁经府罗将相路侠槐卿户封八县家给千兵高冠陪辇驱毂振缨世禄侈富车驾肥轻策功茂实勒碑刻铭磻溪伊尹佐时阿衡奄宅曲阜微旦孰营桓公匡合济弱扶倾绮回汉惠说感武丁俊乂密勿多士实宁晋楚更霸赵魏困横假途灭虢践土会盟何遵约法韩弊烦刑起翦颇牧用军最精宣威沙漠驰誉丹青九州禹迹百郡秦并岳宗泰岱禅主云亭雁门紫塞鸡田赤城昆池碣石巨野洞庭旷远绵邈岩岫杳冥治本于农务资稼穑俶载南亩我艺黍稷税熟贡新劝赏黜陟孟轲敦素史鱼秉直庶几中庸劳谦谨敕聆音察理鉴貌辨色贻厥嘉猷勉其祗植省躬讥诫宠增抗极殆辱近耻林皋幸即两疏见机解组谁逼索居闲处沉默寂寥求古寻论散虑逍遥欣奏累遣戚谢欢招渠荷的历园莽抽条枇杷晚翠梧桐蚤凋陈根委翳落叶飘摇游鹍独运凌摩绛霄耽读玩市寓目囊箱易輶攸畏属耳垣墙具膳餐饭适口充肠饱饫烹宰饥厌糟糠亲戚故旧老少异粮妾御绩纺侍巾帷房纨扇圆洁银烛炜煌昼眠夕寐蓝笋象床弦歌酒宴接杯举觞矫手顿足悦豫且康嫡后嗣续祭祀烝尝稽颡再拜悚惧恐惶笺牒简要顾答审详骸垢想浴执热愿凉驴骡犊特骇跃超骧诛斩贼盗捕获叛亡布射僚丸嵇琴阮啸恬笔伦纸钧巧任钓释纷利俗并皆佳妙毛施淑姿工颦妍笑年矢每催曦晖朗曜璇玑悬斡晦魄环照指薪修祜永绥吉劭矩步引领俯仰廊庙束带矜庄徘徊瞻眺孤陋寡闻愚蒙等诮谓语助者焉哉乎也。

十大传世名帖作者:墨禅道元大传世名帖图片下载书法,中华民族独有的文字艺术,古老悠久而生机勃勃。

只有含蓄隽永、机敏睿智的炎黄子孙,才能将这独具特色的方块字演绎的如此风姿俊秀。

中国传世法书名帖,千百年来几经沧桑流转有序。

通过那些各具特色的名字题跋和历代印记,使我们真切的感受到它们极富传奇的身世与经历。

这些历史的收藏家、鉴赏家留下的迹痕,经过岁月的洗礼,已经和作品本身融为一体。

1.《三希宝帖》(王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》)公元1746年,乾隆帝得到《伯远帖》后,将其与《快雪时晴帖》、《中秋帖》并藏于养心殿,合称为“三希宝帖”,并御书“三希堂”匾额。

《三希宝帖》是现存最早的晋人法书真迹,被历代学书之人奉为圭臬。

《三希宝帖》现分藏于两岸故宫博物院内,且分别为“两院”“十大国宝”之首。

2.王羲之《兰亭序》(天下第一行书)兰亭序,又名《兰亭宴集序》、《兰亭集序》、《临河序》、《禊序》、《禊贴》。

为三大行书书法帖之一,系中华十大传世名帖之一。

古人称王羲之的行草如“清风出袖,明月入怀”,堪称绝妙的比喻。

3.颜真卿《祭侄文稿》(天下第二行书)颜真卿为琅琊氏后裔,家学渊博,六世祖颜之推是北齐著名学者,著有《颜氏家训》。

颜真卿少时家贫缺纸笔,用笔醮黄土水在墙上练字。

初学褚遂良,后师从张旭得笔法,又汲取初唐四家特点,兼收篆隶和北魏笔意,完成了雄健、宽博的颜体楷书的创作,树立了唐代的楷书典范。

4.苏轼《黄州寒食帖》(天下第三行书)《黄州寒食诗帖》苏轼撰诗并书,墨迹素笺本,横34.2厘米,纵18.9厘米,行书十七行,129字。

无款及年月,实际上写于宋神宗元丰五年(公元1082年),那时苏轼因宋朝最大的文字狱“乌台诗案”受新党排斥,贬谪黄州团练副使,在精神上感到寂寞,郁郁不得志,生活上穷愁潦倒,在被贬黄州第三年的寒食节作了二首五言诗。

现藏台北故宫博物院。

5.欧阳询《仲尼梦奠帖》(中华第一楷书)欧阳询传世的书法作品,以楷书碑刻为主,其行书墨迹却极为希少,不易见到。

《钝吟书要》清·冯班书是君子之艺,程、朱亦不废。

我于此有功,今为尽言之:先学间架,古人所谓结字也,间架既明,则学用笔。

间架可看石碑,用笔非真迹不可。

结字晋人用理,唐人用法,宋人用意。

用理则从心所欲不逾矩,因晋人之理而立法,法定则字有常格,不及晋人矣。

宋人用意,意在学晋人也。

意不周币则病生,此时代所压。

赵松雪更用法,而参以宋人之意,上追二王,后人不及矣。

为奴书之论者不知也。

唐人行书皆出二王,宋人行书多出颜鲁公。

赵子昂云:用笔千古不变。

只看宋人亦妙,唐人难得也。

蔡君谟正书有法无病,朱夫子极推之。

锥画沙、印印泥、屋漏痕,是古人秘法。

姜白石云:不必如此。

知此君愦愦。

黄山谷纯学瘗鹤铭,其用笔得于周子发,故遒健。

周子发俗,山谷胸次高,故遒健而不俗。

近董思白不取遒健,学者更弱俗,董公却不俗。

虞世南能整齐不倾倒。

欧阳询四面停匀,八方平正。

此是二家书法妙处,古人所言也。

欧书如凌云台,轻重分毫无负,妙哉!欧公一片神骨,极有作用,倚墙靠壁,便不是。

巉子山一流人有墙壁,所以不好。

姜立纲尤俗。

余见欧阳信本行书真迹,及皇甫君碑,始悟定武兰亭全是欧法。

姜白石都不解。

董宗伯云:王右军如龙,李北海如象;不如云王右军如凤,李北海如俊鹰。

当学蔡君谟书,欲得字字有法,笔笔用意。

又学山谷老人,欲得使尽笔势,用尽腕力。

又学米元章,始知出入古人,去短取长。

荐季直表不必是真迹,亦恐是唐人临本。

使转纵横,熟视殆不似正书,徐季海似学此也。

汉人分书不纯方,唐人分书不纯扁,王司寇误论,只看孝经与劝进碑尔。

顾云美云:唐人分书极学汉人。

此论佳,可破惑者。

八分书只汉碑可学,更无古人真迹。

近日学分书者乃云:碑刻不足据。

不知学何物?汉人分书多剥蚀,唐人多完好。

今之昧于分书者多学碑上字,作剥蚀状,可笑也!虞世南庙堂碑全是王法,最可师。

贫人不能学书,家无古迹也。

然真迹只须数行便可悟用笔。

间架规模,只看石刻亦可。

学草书须逐字写过,令使转虚实一一尽理,至兴到之时,笔势自生。

有关中国书法的作文【篇一:中国古代书法】中国书法是一门古老的艺术,从甲骨文、金文演变而为大篆、小篆、隶书,至定型于东汉、魏、晋的草书、楷书、行书诸体,书法一直散发着艺术的魅力。

中国书法历史悠久,以不同的风貌反映出时代的精神,艺术青春常在。

浏览历代书法,“晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意,元、明尚态”。

追寻三千年书法发展的轨迹,我们清淅地看到他与中国社会的法发展同步,强烈的反映出每个时代的精神风貌。

书法艺术是世界上独一无二的瑰宝,是中华文化的灿烂之花。

书法艺术最典型的体现了东方艺术之美和东方文化的优秀,是我们民族永远值得自豪的艺术瑰宝,它具有世界上任何艺术都无与伦比的深厚群众基础和艺术特征,书法艺术愈加受到大家的青睐。

文字之始,即书法之始。

在人类艺术的宝库中,中国汉字书法艺术是一门独步世界的艺术奇葩,是中华民族最优秀的传统文化代表。

而中国优秀传统文化又是中国书法赖以生存和发展的根基,离开了中国优秀传统文化的土壤,书法则无从谈起。

古人云:“笔迹者,界也;流美者,人也”,人们书写汉字,作为记录的手段时,具有文化交流、传播的实用价值,而在书写过程中对汉字进行艺术创作时,具有极其鲜明的艺术价值。

书法是时间的艺术,空间的艺术,运动的艺术。

我们透过书法的线条表象,窥探种种不同的生命运动和心灵轨迹。

书法史,实际上就是运动史、生命史,更是一个民族的心灵史。

本书书法流派传承线索清晰,书法理论阐释与艺术鉴赏并-重,作者的个人见解则穿插于广征博引和美学追问之中。

书法是中华民族的瑰宝,被誉为“世界上最高的艺术”。

书法是文字艺术。

文字是文明的标志,文字艺术是文明的奇葩。

汉字始,书法始。

中华民族第一个用线条表示汉字意思的人,就是中国书法史上第一位书法家。

书法是时间的艺术,空间的艺术,运动的艺术。

我们透过书法的线条表象,窥探种种不同的生命运动和心灵轨迹。

书法史,实际上就是运动史、生命史,更是一个民族的心灵史。

本书论述了自上古至清末数千年中国书法的发展,并以其特有轨迹进行历史分期:混沌萌生(史前至夏);浑然入序(商至西汉);求度追韵(东汉至南北朝);崇规隆法(隋唐五代);尚意宣情(宋至明中);抒性扬理(明中至清)。

书法中“文质”的辩证关系作者:白雪来源:《大观》2015年第09期孔子曰:“质胜文则野,文胜质则史。

文质彬彬,然后君子。

”(《论语·雍也》)这段话高度概括了孔子的文质思想。

孔子认为“文”与“质”是对立统一、相互依存的关系,文采和形质同等重要。

这种文质思想经过两千多年的运用与实践,在文艺领域不断得到丰富和发展。

然自文质观产生以来,在中国文论及艺术领域当中就一直有着孰轻孰重的争鸣,书法艺术中的“文质之辩”亦是如此。

虽说是老话旧论,笔者认为尚有重述的空间,故将文质关系整理如下,一点拙识,望方家斧正。

一、质是文的必要前提唐代张怀瓘《六体书论》言:“古质今文,世贱质而贵文,文则易俗,合于情。

深识者必考之古,乃先其质而后文也。

”“质”崇尚风骨,“文”乃姿态之意。

张怀瓘的观点是很明确的,先质后文,这是一种类似于“出水芙蓉”的自然之美,注重书家们意趣的抒发和情感的流露。

如冠以“天下第二行书”的《祭侄文稿》,是颜真卿深痛悼念舍生取义、战死沙场的侄儿颜季明的祭文草稿,故黄庭坚《山谷题跋》说:“鲁公《祭侄季明文稿》文章字法皆能动人。

”这是其感情的自然流露,更是书法技法的自然流露,完全不加修饰。

这种境遇和向皇帝上奏折时的那种诚惶诚恐的心情是完全不一样的。

通篇随着感情的起伏不断节奏忽缓忽疾,体现在纸上便是形态的倾侧变化及格局的疏密交织,这不啻是最有说服力的“先质后文”的典范。

这样的例子不胜枚举,从中国的哲学思想及特殊的民族地域模式来看,“大象无形”、“大味必淡”等一系列众所周知的命题也影响着文质之争。

王羲之的《兰亭序》满篇皆是飘逸清新之笔,是书者处于祥和安逸的愉悦之境,绝非故作安排和设计,这正是“淡”的表现。

再如众多不知书家的篆隶碑刻,尚有“天然去雕饰”的天真朴茂,欣赏者们亦能拿捏出作品中沉重的分量,体现对“质”的追慕与赏识。

从当代角度观之,人类文明程度越深,人的本性失真将越多。

《陈方既论书法》中提出:“当书法成为迎合世俗趣味,图取虚名的手段而没有天真自然的情意流露,会引起人们审美心理的逆反。

《千字文》黄自元楷书《千字文》(17)朱林惠书法字帖隶书千字文“临帖之神”祝允明欣赏小楷《千字文》“启功之后,再无大师”,当代书坛泰斗启功楷书《千字文》鉴赏。

“元诗四大家”揭傒斯书法《临智永真草千字文卷》《柳倩草书千字文》字帖《欧阳询行书千字文》,古人留传下来的较为完整的名家名迹之一《千字文》《千字文》《千字文》女声朗读完整版(繁体字幕带拼音),送给需要的朋友《千字文》全文诵读,传承文化从孩子开始《千字文》全文诵读,同步字幕《千字文》四种,一次看过瘾!《书谱》集字《千字文》《四体千字文》古籍及书法「每日一帖」|《六体千字文》赵孟頫「清」邓石如篆書《千字文》「清代」梁国治临颜真卿小楷千字文【】陈淳草书《千字文》【】亢银中行书《千字文》字帖【】刘庆来集《王羲之行草千字文》版本一【】明·沈度楷书《千字文》【】欧阳询草书《千字文》【】欧阳询行楷《千字文》版本二【】清梁国治临《颜真卿千字文》【】清席夔《隶书千字文》【】清.王杰楷书《千字文》【】宋力集《王羲之行书千字文》【】王丙申楷书《千字文》【】颜真卿小楷《千字文》【】元忱《大草千字文》【】周慧珺行草《千字文》【精品字帖】刘炳森楷书《千字文》【精选字帖】赵孟頫行书《千字文》欣赏【墨】智永《草书千字文》附有译文【千字文】启功体书法,先收藏,慢慢学习【书法】明末清初书法家傅山隶书千字文【书法欣赏】:小楷《千字文》【书天下】智永书法字帖《草书千字文》【學-書】钱逵四体千字文〖名家書法〗宋徽宗高清黑白楷书《千字文》〖墨宝典藏〗清朝状元、名臣王杰楷书《千字文》〖書法欣赏〗吴玉如魏碑楷书《千字文》,后附各体作品欣赏1949年北京和平解放,沈尹默写下了这篇草书《千字文》2500万贿选被举报后有人怒了。

曹宝麟:写篇千字文压压惊!5位书法家草书千字文对比【转】6大家书《千字文》:不同书体的巅峰之作,各个精美绝伦北宋苏东坡行书集字千字文不要贬低馆阁体了,这篇精美的千字文让你明白真正的书法有多美草书千字文欣赏超好资料!——隽秀飘逸!——赵子昂《真草千字文》陈继昌草书《千字文》以及其他作品欣赏褚遂良宋徽宗祝枝山米芾梁同书楷书千字文真迹比较谁的更好褚遂良楷书《千字文》褚遂良楷书《千字文》,日本二玄社原色高清刻版褚遂良书《千字文》此帖是和珅家藏墨宝,爱不释手,难怪我们看着就舒服当代欧体大师楷书《千字文》, 米字格临帖范本!当代欧体大师楷书《千字文》, 米字格临帖范本!邓石如《篆书千字文》欣赏丁祥红楷书《千字文》都在写孙过庭,很实用的集孙过庭《书谱》千字文二十体千字文全集版,一次打包送给大家范笑歌楷书《千字文》(下)范笑歌楷书《千字文》欣赏钢笔字帖欣赏《千字文》田字格版故宫藏怀素小草《千字文》小字贞元本《千金帖》(附释文)国学经典《千字文》大图、注音、释义!收藏!国学经典《千字文》大图、注音、释义!收藏!韩宁宁行书《千字文》韩愈最爱!(唐)高闲《草书千字文》罕见的怀素草书《千字文》,欣赏版汉简之美:简牍集字《千字文》好行书字贴,绝对值得收藏!不忍独享,那就转发吧!(上)洪荒之力:欧体楷书《千字文》怀千字文怀素小草千字文怀素《小草千字文》,小心着迷怀素草书《千字文》附释文怀素草书《千字文》净云枝藏帖集米芾行书千字文集苏轼行书《千字文》,爱苏字的人有福了!集王羲之行草书《千字文》,风格高古,朴实典雅,实为集王字精品集王羲之行草书《千字文》与赵孟頫行书《千字文》PK,各有千秋集王羲之行草书《千字文》与赵孟頫行书《千字文》PK,各有千秋近现代书家作品系列--启功草书千字文劲险而不失温润!(唐)欧阳询《行书千字文》经典怀素《小草千字文》精彩至极!清代席夔隶书《千字文》九零后书法爱好者楷书千字文全集,与各位共同欣赏,学习据说这篇赵孟頫书法皇帝向和珅要,和珅临死都没舍得给巻菱湖楷书《千字文》这书法,太美了!楷书《千字文》楷书《千字文》,美醉!楷书大家之欧阳询正草<千字文>欣赏!楷书书法,国学经典《千字文》康默如篆书《千字文》康熙行书《千字文》,罕见快来领福利:米芾行书千字文李刚田《小篆千字文》字帖李阳冰铁线篆《千字文》李阳冰篆书千字文高清大图欣赏历代书法的登峰造极之作,同在一篇《千字文》欣赏练书法者可以收藏啦!欧楷《千字文》全文!练书法者可以收藏啦!欧楷《千字文》全文!梁国治书法楷书欣赏《临颜真卿千字文》临读必备!孙过庭集字《千字文》另类草书,明代张瑞图《草书千字文》墨迹卢定山行书《千字文》卢定山行书《千字文》收藏学习欣赏卢定山行书《千字文》字帖(二)精品收藏学习+欣赏卢定山行书千字文卢定山行书字帖《千字文》(2)卢中南楷书临《欧阳询书千字文》书法欣赏陆启成书《千字文》四条屏欣赏马华林楷书《千字文》毛体《千字文》,真是大开眼界!每日经典欣赏——智永楷书《千字文》,墨迹与拓本对照米芾的千字文米芾写的千字文面对国学经典《千字文》,朗诵版让生僻字和异常读音不再尴尬明·董其昌行书《千字文》明代王宠行草书千字文卷台北故宫博物院藏墨迹手机字帖-明文徵明行书《千字文》-适合手机欣赏临摹高清字帖墨迹手机字帖-于右任标准草书千字文-适合手机欣赏临摹书法字帖难得一见!王羲之行草千字文!欧阳询的草书你见过吗?欧阳询行书《千字文》,欧阳询行书《千字文》欣赏,斜画紧结之代表欧阳询书法字帖《楷书千字文》大图(董其昌跋)欧阳询书法字帖《楷书千字文》大图(董其昌跋)欧阳询写《千字文》,少见!启功:初学书法我力荐此帖启功草书《千字文》,珍贵!启功草书千字文欣赏启功临《智永千字文》,写于1970年,罕见启功体《千字文》,美到不行!启功真草《千字文》,彻底服了!启体书法《张雪明行楷千字文》启骧楷书《千字文》千字文行草字帖(2/5)千字文全文拼音注解千字文全文拼音注解千字文全文带拼音及详解钱梅溪(钱泳)隶书千字文及其作品欣赏清.王杰楷书《千字文》清朝状元、名臣王杰楷书《千字文》清朝状元、名臣王杰楷书《千字文》——有仙佛气,具富贵姿全新精制《千字文》全文女声朗读版(含拼音),请收藏!任政草书《千字文》高清图片任政丨千字文日本书法《四体千字文》古籍!如此俊逸欧楷,非常适合书法初学者学习使用!赏心悦目——《隶书千字文》少见的张旭草书《断千字文》少见启功楷书千字文——大字清晰版本神级佳作赵佶《草书千字文》欣赏沈度楷书《千字文》沈尹默草书《千字文》沈尹默草书《千字文》欣赏盛筑生书法《千字文》收藏|田英章楷书千字文(1)收好!—欣赏这样的书法绝对是一种享受!——学书者的理想范本!书法爱好者与篆刻爱好者都喜欢的资料,先来先收藏书法-千字文书法中国风(王羲之自己都不知道,他的《千字文》这么美!????)书画素材|真書千字文巌谷修書杨守敬题书谱集字《千字文》高清全版,共25页书谱集字千字文,我要临一遍!谁说刘炳森只会写隶书,看看他的楷书《千字文》诵国学经典《千字文》,品楷书书法作品,看看吧诵国学经典《千字文》,品楷书书法作品,看看吧廋金体高清版宋徽宗《千字文》铁画银钩!隋智永真书大字版千字文隋智永《草书千字文》欣赏孙过庭书谱集字千字文孙过庭书谱集字千字文,可临可创孙过庭书谱千字文唐欧阳询小楷《千字文》书法欣赏唐代篆书最高成就的李阳冰铁线篆《千字文》田英章描红字帖《千字文》(上)田英章描红字帖《千字文》(下)田蕴章楷书千字文田蕴章楷书《千字文》田蕴章楷书千字文(完整版)田蕴章楷书千字文(完整版)田蕴章楷书千字文欣赏铁线篆书《心经》,肃穆庄重!王丙申楷书《千字文》王丙申楷书《千字文》王丙申楷书《千字文》高清王铎行书集字《千字文》王铎行书集字千字文王千字文(上)王千字文(下)王文治楷书《千字文》欣赏王文治楷书《千字文》欣赏王羲之草书集字《千字文》,收藏了!王羲之行书《千字文》王羲之行书《千字文》美极了!王羲之行书千字文—新编王羲之临钟繇千字文—免费共享打印版王羲之集字草书千字文王羲之自己都不知道,他的《千字文》这么美!文征明行书《千字文》(高清)文征明小楷《千字文》字帖高清文征明小楷欣赏《千字文》文徵明四体《千字文》,楷行隶篆俱全文徵明《四体千字文》文徵明79岁《小楷千字文》文徵明行草《千字文》,很有嚼头!吴玉如经典之作《三体千字文》吴玉如楷书《千字文》吴玉如怎样写小楷千字文?五大书法家《千字文》对照版五家草书千字文对比赏析现代行书《千字文》字贴,绝对值得收藏!(上)现代行书《千字文》字贴,绝对值得收藏!(下)潇疏秀逸、淡墨探花:清代王文治楷书《千字文》书法欣赏兄弟同挥墨,楷行互遒逸——沈粲书法《千字文》徐渭草书《千字文》颜真卿书法欣赏——千字文杨再春行书字帖《千字文》杨再春行书字帖欣赏《千字文》硬笔草书千字文于良君《草书千字文》于右任60年标准草书千字文(附释文),学习草书范本于右任标准草书《千字文》,一张图展现不可错过的经典于右任标准草书《千字文》,一张图展现不可错过的经典于右任标准草书千字文精选,这才是现代人最应该学的标准草书元代|赵孟頫《为袁桷书千字文》为和珅藏本,赠与成亲王永瑆元代边武《行草千字文册》以及《草书千字文册》元代边武草书千字文册页三十七开(上)元赵孟頫《真草千字文》再不怕不认识字了一对一释文版怀素大草千字文张弼草书千字文张謇行书《千字文》张裕钊楷书千字文,金石味十足赵构行楷《千字文》,启功先生从中汲取了多少养分?赵孟頮《真草千字文》赵孟頫《为袁桷书千字文》和珅收藏赵孟頫高清行书《千字文》,温润闲雅,美得让人窒息赵孟頫高清行书《千字文》,温润闲雅,美得让人窒息!赵孟頫行书《千字文》,美呆了!赵孟頫行书《千字文》既秀美又劲健,用笔结字处处示人以法赵孟頫行书《千字文》赏析赵孟頫千字文超清版,书法必备收藏范本!这幅和珅私藏的书法珍品,到死都不愿进献皇帝!这个版本真的太好了!果断收藏!——智永真草千字文便利堂彩色版这个外邦人写的书法,得点赞!这个外邦人写的书法,得点赞!这行书,真男人啊!这两位的《小楷千字文》,美了一千年!这是楷书大家黄自元22岁写的《楷书千字文》!这一千字,成就了多少书法千古名作真草千文郑孝胥《楷书千字文》(全本扫描)智永、怀素、沈粲、刘镛、于右任五家草书千字文比较智永千字文集字古文(上)智永真草《千字文》智永真草千字文高清图一中国书法智永千字文集字古文全本终于看到了五体千字文中最后一体了,满满的曹全笔意啊!周慧珺草书《千字文》周慧珺行楷、行草《千字文》赏析朱林惠隶书字帖《千字文》朱林惠书法字帖隶书千字文(2)朱林惠魏楷《千字文》祝枝山小楷《千字文》,高古脱俗著名书法家任政书《千字文》著名书法家周慧珺女士《千字文》行草书作品欣赏。

千字文《千字文》流传至今一千五百多年了,全书虽只用了一千个不重复的字,但却有相当的知识价值和艺术价值。

毛泽东就很看重《千字文》。

他说《千字文》里讲了天文、地理、农业、气象、矿产、特产、历史、修养。

历代大书法家里有很多人用多种字体书写过《千字文》,成为传世的名帖。

据传历史上,钟繇、周兴嗣、萧子范等都各写有《千字文》,而流传至今的只有《王羲之临钟繇千文》和《周兴嗣次韵王羲之千字》。

萧子范撰《千字文》在《梁书》本传上虽有记载,在《旧唐书·经籍志》后不再有著录,大约是亡佚了。

钟繇,三国时期的书法家。

法国人伯希和著《千字文考》(见一九二五年《通报》二十四卷),根据敦煌藏《杂抄》而定为钟繇撰。

但别无其他史料证明,或恐《杂抄》误书了。

也有的说钟繇《千字文》在西晋末年战乱逃难中被雨水淋坏。

后来东晋书法家王羲之又重新编缀缮写,故曰《王羲之临钟繇千文》。

但经过近代书法家张伯英的精审考辨,多种套帖中的此帖皆判为伪作,他说:“羲之时何曾有千文之说?字与周兴嗣本无所增损,惟任意颠倒,至不可读。

字体在唐以后,有李西台(李建中,北宋书法家———引者)脚手,而妄标钟、王之目。

自宋以来列之羲之帖中,《郁冈》、《三希》皆刻之,何其谬乎!”这里的结论:钟繇没有撰写过《千字文》,自然王羲之也无由临写之。

自南朝流传至今的《千字文》为梁周兴嗣所编写。

周兴嗣是何许人?何以要编写《千字文》?周兴嗣《梁书》四九卷有传。

他仕梁,颇得梁武帝萧衍的赏识和称誉,多以文笔之事见用。

他的《次韵王羲之书千字》在《隋书》、《旧唐书》的《经籍志》,以及《新唐书》、《宋史》的《艺文志》等史志目录中都有著录,在敦煌文献中也有周本《千字文》。

关于他何以要编写《千字文》,我们可以从唐李绰《尚书故实》和韦绚《刘宾客嘉话录》等书中寻得解答。

原来是当年梁武帝令殷铁石在王羲之书写的碑文中拓下不重复的一千个字,供皇子们学书用的。

但由于字字孤立,互不联属,所以他又召来周兴嗣嘱道:“卿有才思,为我韵之。

千字文南朝梁武帝时期(502 —549 年),员外散骑侍郎周兴嗣奉皇命从王羲之书法中选取1000个字,编纂成文,是为《千字文》。

文中1000字本来不得有所重复,但周兴嗣在编纂文章时,却重复了一个“洁”字(洁、絜为同义异体字)。

因此,《千字文》实际只运用了999字。

除周兴嗣版《千字文》之外,另有《续千字文》(侍其玮著)、《叙古千字文》(胡寅著)、《新千字文》(高占祥、赵缺著)等不同版本的《千字文》。

其中,“高、赵版《新千字文》”被认为是超越“周版《千字文》”的真正经典之作。

《千字文》以儒学理论为纲、穿插诸多常识,用四字韵语写出,很适于儿童诵读,后来就成了中国古代教育史上最早、最成功的启蒙教材。

宋明以后直至清末,《千字文》与《三字经》、《百家姓》一起,构成了我国人民最基础的“三、百、千”启蒙读物。

旧有打油诗云:“学童三五并排坐,天地玄黄喊一年”,此之谓也!不仅汉民族用作儿童启蒙教材,一些兄弟民族也使用,甚至传到了日本。

同时,《千字文》在中国文化史上也有独特地位,是历代各流派书法家进行书法创作的重要载体。

隋唐以后,凡著名书法家均有不同书体的《千字文》作品传公元六世纪初,南朝梁武帝时期在建业(今南京)刻印问世的《千字文》被公认为世界使用时间最长、影响最大的儿童启蒙识字课本,比唐代出现的《百家姓》和宋代编写的《三字经》还早。

《千字文》可以说是千余年来最畅销、读者最广泛的读物之一。

明清以后,《三字经》、《百家姓》、《千字文》是几乎家诵人习的所谓“三百千”。

过去有打油诗讲私塾:“学童三五并排坐,‘天地玄黄’喊一年”,正是真实写照。

《千字文》乃四言长诗,首尾连贯,音韵谐美。

以“天地玄黄,宇宙洪荒”开头,“谓语助者,焉哉乎也”结尾。

全文共250句,每四字一句,字不重复,句句押韵,前后贯通,内容有条不紊的介绍了天文、自然、修身养性、人伦道德、地理、历史、农耕、祭祀、园艺、饮食起居等各个方面。

《千字文》问世1400 多年来的流传表明,它既是一部流传广泛的童蒙读物,也是中国传统文化的一个组成部分,《千字文》在中国古代的童蒙读物中,是一篇承上启下的作品。

●年羹尧清朝●王羲之东晋●爱新觉罗·溥杰●民国●王博文●乒坛转战快男●范曾民国∙庞中华民国∙赵朴初民国∙米芾宋朝∙柳公权唐朝∙欧阳中石民国∙王献之东晋∙于右任清朝∙黄庭坚宋朝∙祝允明明朝∙汉章帝东汉∙褚遂良唐朝爱新觉罗·永瑆清朝∙赵普央视播音员∙解缙明朝∙李苦禅民国∙董其昌明朝翁同龢民国吴昌硕民国裴行俭唐朝∙谭延闿清朝蔡京宋朝王勇平铁道部政治部副主任李斯春秋战国虞世南书法家诗人∙卫夫人东晋∙陆机三国沈鹏民国∙文徵明明朝上官仪唐朝∙杨士奇元朝蔡襄宋朝王秀月演说家书法家顾仲安书法家司马彦书法技艺精湛∙卫瓘三国沈尹默民国吴敬恒清朝沙孟海民国贺知章唐朝∙李干成清朝叶根友中国当代著名书法家司马岳东晋张海民国∙王徽之晋朝∙张芝东汉书法家∙程莘农民国∙爱新觉罗·启新∙民国∙刘炳森民国∙俞樾清朝∙黄苗子民国∙傅山明朝∙张旭唐朝∙卢中南政府官员书法家∙林岫民国∙孙过庭唐朝∙李铎民国∙薛稷书法∙索靖三国李北海唐朝∙钟绍京唐朝∙韦斯琴书画创作∙颜真卿唐朝∙何绍基清朝∙田雪松书法家∙杜审言唐朝∙铁保清朝∙武中奇民国∙放放广告创意撰稿人∙鲜于枢宋朝∙杨凝式五代十国张其成国学家养生专家∙胡秋萍书法家∙蒙汉良∙书法家篆刻家∙邓散木民国∙李刚田民国∙邹慕白书法创作∙方雪雯演艺越剧演员∙魏启后民国∙钱沛云民国∙李东阳明朝陈恩田清朝∙怀素唐朝∙李燕杰演讲艺术界泰斗∙郑板桥清朝∙高二适清朝∙钱绍武民国∙谢无量民国∙祁隽藻清朝∙王讯漠法艺术风格,自成一家。

∙马叙伦清朝萧娴清朝∙苏士澍中国书法家∙张仃民国∙叶公超清朝秦朝:李斯(篆书)汉魏:张芝(章草)钟繇(楷书鼻祖)索靖两晋:王氏家族(王导王羲之(行楷)其书兰亭序被称为天下第一行书、王献之(行草)等)陆机(其书平复帖被认为是目前发现的最早的文人真迹)卫氏家族(卫恒卫瓘等)唐:颜真卿(其书祭侄文稿被称为天下第二行书)、柳公权(颜筋柳骨)虞世南褚遂良欧阳询等有很多,唐朝时继两晋后书法的又一高峰。

繁体行书千字文篇一:繁体千字文珠劍稱號夜巨光闕愛垂育拱顶黎平首章得知能過莫必忘改玉金出生昆麗岡水坐朝周發問殷道湯男女效慕才貞良潔露雲結騰為致霜雨吊有民虞伐陶罪唐豈恭敢惟毀鞠傷養律閏呂余調成陽歲推乃位服讓衣國裳四蓋大此五身常發秋寒收來冬暑藏往始鳥制官文人字皇賴化及被萬草方木辰日宿月列盈張昃龍鱗師潛火羽帝翔白鳴駒鳳食在場竹宇天宙地洪玄荒黃海菜鹹重河芥淡凉粉姜率遐賓邇歸一王體果珍李柰臣伏戎羌尺福王英緣非善寶慶慎篤終初即宜誠令美孔猶懷子兄比弟兒禍虛因堂惡習積聽言辭容止安若定思諸入姑奉伯母叔儀空形谷端傳表聲正淵川澄流取不映息外夫受唱傅婦訓隨德克建念名作立聖如似松蘭之斯盛馨上禮和別下尊睦卑景詩行贊維羔賢羊夙臨興深溫履凊薄樂去殊而貴益賤詠墨器悲欲絲難染量忠孝則當盡竭命力存攝以職甘從棠政信靡而使恃可己覆長曰資嚴父與事敬君學籍優甚登無仕竟罔談彼短寸陰是競榮業所基東都西邑二華京夏既左集達墳承典明佐盤時溪阿伊衡尹好堅爵持自雅縻操右通釆轉廣疑內星勒策碑石功刻茂銘實逐守物真意誌移滿升鼓階瑟納吹陛笙車世駕祿肥侈輕富品性動靜神情疲逸肆甲筵帳設對席楹驅高轂冠振陪纓輦顛節沛義匪廉虧峨岭丙畫舍彩旁仙啟靈家戶給封千八兵縣造仁次慈弗隱離惻圖樓寫觀禽飛獸驚路府俠羅槐將卿相切交磨友箴投規分宮浮殿渭盤據郁涇漆杜書稿壁鐘經隸同氣連枝肩邙面洛 )亦聚群英起韓翦弊頗煩牧刑務治茲本稼於穡農殆寵辱增近抗恥極何踐遵土約會法盟巖岫曠遠杳綿冥邈省勉躬其譏祗誡植假趙途魏滅困虢橫鉅昆野池岩洞碣庭石貽鑒厥貌嘉辨猷色晉多楚士更實霸寧雞雁田門赤紫誠塞聆勞音謙察謹理敕俊說義感密武勿丁禪嶽主宗雲泰亭岱庶史幾魚中秉庸直綺濟回弱漢扶惠傾百九郡州秦禹並跡孟勸軻賞敦黜素其四桓微公旦匡孰合營馳宣譽威丹沙青漠稅我熟藝貢蓼新稷奄宅聊城用軍最精俶璟載南畝落陳葉根飄委搖翳紈侍扇巾圓帷潔房執骸熱垢願要是涼浴梧枇桐杷蚤晚雕翠妾禦老少績異紡糧顧箋答牒審簡詳要園渠莽荷撕的條歷親饑戚厭故糟舊糠悚稽懼顙恐再惶拜戚欣謝奏歡累招遣飽適飫口烹充宰腸祭嫡祀後烝嗣嘗續散求慮辛逍尋遙論具屬膳耳餐垣飯墻悅矯豫手且頓康足沈索默居寂閑寥處易寓輶目中攸囊畏箱接弦杯歌舉酒殤宴可解兩組疏誰見逼機耽淩讀摩玩絳市霄藍晝筍眠象夕床寐林臯幸即遊鹍獨運銀燭煒煌篇二:欧阳询行书千字文高清+完美排版篇三:千字文字帖行书11×16=17611×16=176 11×16=176 11×16=176 11×16=176。

赵孟章草书《急就篇》再考作者:肖燕翼来源:《中国收藏》2016年第06期元赵孟书《急就章》,著录于《石渠宝笈·续编》,藏于辽宁省博物馆。

《石渠宝笈·续编》著录赵孟章草书《急就章》,经今人研究被认定为元人仿本。

但继续深入研究发现其后的明清多人题跋均不可靠,正文缺字又与明代刻本相同。

可见其并非元人仿本。

赵孟(1254年至1322年),字子昂,号松雪道人、水精宫道人等。

世居吴兴(今浙江湖州),官至翰林学士承旨,封魏国公,谥文敏。

擅诗文,精鉴赏,尤以书画成就为著。

书法称“赵体”,唐以后仅见者。

元杨载撰“赵公行状”,言其“性善书,专以古人为法。

篆则法《石鼓》、《诅楚》;隶则法梁鹄、钟繇;行草则法逸少(王羲之)、献之,不杂以近体”(载于1991年6月中国书店出版《松雪斋集》)。

赵孟曾为其夫人管道升撰“墓志铭”,中云:“天子命夫人书《千文》……又命余书六体为六卷”(同上)。

元黄公望曾跋赵孟《行书千字文卷》(现藏北京故宫博物院)曰:“精进仁皇全五体,千文篆隶草行真,当年亲见公挥洒,松雪斋中小学生。

”指的就是天子命书之事,并且表示出钦羡之情。

这其中有其能书六体还是五体之别,按其自撰管夫人《墓志铭》,应当擅长六体书,即在篆、隶、楷、行、草五体之外,还能书写古章草书,也符合杨载所说:“专以古人为法。

”迄今传世有赵孟所书的《六体千字文》及数卷章草书《急就篇》。

北京故宫博物院藏赵孟《六体千字文》,徐邦达、刘九庵二先生均以为是元人临仿。

徐邦达先生在《古书画伪讹考辨·下卷》一书中,又对传世三件章草书《急就篇》均以为非真迹。

其中,清宫旧藏的《石渠宝笈·初编》著录本,以为是元俞和所书;《石渠宝笈·续编》著录本今藏辽宁省博物馆,以为同是元人仿书;上海博物馆藏明项元汴旧藏本,尚“不如以上临本二种”。

详细考鉴,可参见徐先生的著述。

除上述赵孟数作外,北京故宫博物院又藏元邓文原章草书《急就章》一卷(以下称“邓卷”),本人曾撰文辨其亦为伪书(见《中国收藏》杂志2016年5月号)。